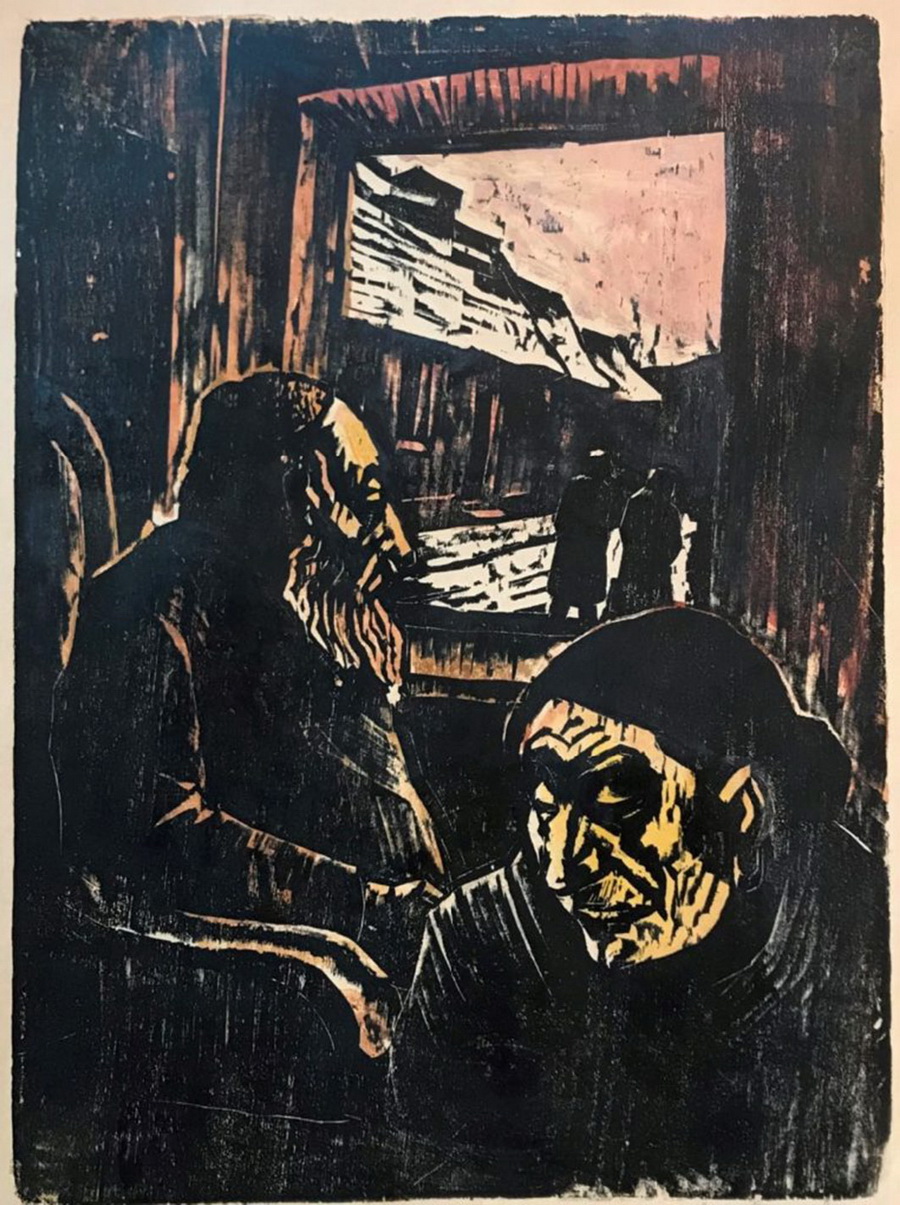

Евреи как евреи

Книгу Иешуа Перле (1888–1943), погибшего в концлагере Биркенау, готовит к выходу в свет издательство «Книжники». Впервые опубликованная в 1935 году, книга эта повествует о жизни польского местечка в XIX веке от лица двенадцатилетнего мальчика Мендла. На идише книга издавалась много раз и получила несколько премий в Польше. Предлагаем читателям фрагменты ее первого перевода на русский язык.

Продолжение. Начало в № 1–2 (345–346)

Глава III

Мама неспроста не заметила в тот вечер, что со мной происходит, и даже не спросила, почему я не ем. Тому была причина. Как я потом узнал, мама размышляла об одном деле. Это было заметно по ее плотно сжатым губам и по глазам, смотревшим на все и на всех с беспокойной неуверенностью.

Я не обманулся. Через неделю мамино дело всплыло, как масло в воде.

Весь день был сильный снегопад. Отец вернулся вечером раньше, чем обычно. Вошел с улицы белый, как пуховая перина. Борода, усы, плюшевая шляпа, плечи — все облеплено снегом.

Мамы не было. С тех пор как умер Мойше, она не могла оставаться дома, целыми днями сидела у соседей или у тети Мирьям и рассказывала про своего чудесного сына.

И вот в тот вечер, вернувшись и увидев холодную, прибранную плиту с пустыми горшками и меня, закутанного в солдатский башлык, тоже недавно пришедшего из хедера, отец скользнул усталым, сонным взглядом по влажным, темным стенам, по дочке бондаря Юже, стоявшей на коленях перед открытым сундучком, и спросил надтреснутым, голодным голосом:

— Где моя жена?

— Пани Фримет нет, — отозвалась от сундучка Южа.

— Что ее нет, я и сам вижу. Где она?

— Она мне не сказала.

— Наверно, вышла куда‑нибудь ненадолго?

— Нет. Она еще утром ушла.

— Утром? Куда ж она могла пойти?

— Да не знаю я! — Похоже, Южа немного рассердилась.

— М‑да… — Отец снова посмотрел по сторонам и принялся стягивать тяжелую одежду. — Мендл, а ты только из хедера?

— Да.

— Поел уже?

— Еще нет.

— Голодный?

— Не очень.

— Где же мама?

— У тети Мирьям, наверно.

— Сбегал бы, а?

Путь неблизкий. Тетя Мирьям жила на другом конце города, возле кошерных мясных лавок. Нужно было идти через рыночную площадь, потом по переулку Сапожников и по всей Варшавской улице до христианской больницы. А уж оттуда до тети Мирьям рукой подать. Но к этой тете я всегда ходил с радостью.

Она жила в маленьком деревянном доме, со всех сторон окруженном ветрами и небом. Там, в доме тети Мирьям, ярко‑желтый пол блестел, потому что его мыли три раза в неделю. На стенах сверкали, как зеркала, медные сковородки; белый буфет со стеклянными дверцами, полный четырехфунтовых хлебов, и печенья, и старых пинчовских сыров, всегда открыт для всех, кто заглянул на огонек.

Стоит ли удивляться, что я опять закутался в солдатский башлык и отправился к тете Мирьям искать маму?

На улице лежал глубокий, мягкий снег. Прохожие шагали бесшумно, словно боялись потревожить тяжелобольного.

Мне нужно было идти по Сапожному переулку. Там узкие, ухабистые тротуары. По одну сторону — низкие крыши над сгорбленными, неказистыми домишками, по другую — облупившаяся кирпичная стена с изъеденной временем штукатуркой.

В этом длинном кирпичном доме, в комнатушке за красной дверью, жила некая Добреле. Она вернулась из Буэнос‑Айреса с благочестивым, молочно‑белым лицом и в широкополой черной шляпе. Про эту Добреле рассказывали, что она осталась очень набожной. Не забывает омывать руки и, услышав гром, говорит благословение. К ней приезжают в каретах польские паны, и когда она спит с ними, читает вслух «Шма Исроэл» . Но Добреле положила глаз на мальчишек из хедера. Когда наступает вечер, а помещичьих карет не видно, она выходит на улицу, вся раскрасневшаяся, хватает детей и читает «Шма Исроэл» с ними.

В общем, лучше было дать крюка и пройти не по Сапожному переулку, а по бульвару. Здесь, как и на площади, ветер был тише, а снег синее. Перед устремленным ввысь резным немецким собором, что расположился тут же, среди небольших, тихих садиков, стояла на коленях согбенная фигура, падала лицом в мягкий снег и крестилась.

Но до тети Мирьям еще далеко. Вот из‑за высокого, желтого кирпичного забора вырастает тюрьма, перед ней шагает взад‑вперед солдат в меховой бурке и с ружьем на плече. Нельзя проходить близко, надо перейти на другую сторону. Оттуда — по переулку, и лишь затем — на Варшавскую.

Иду себе. Дорогу к тете Мирьям я знаю как свои пять пальцев. Вот шинок Шимшена‑Шлойме. Чуть дальше раскинулась русская церковь. Там должна стоять красная деревянная будка, в которой стражники греют озябшие пальцы.

Но что‑то я ее не вижу. Может, потому, что снег хлещет меня по щекам? Вдруг замечаю, как на меня движется что‑то огромное, высокое. С пением вырастает прямо передо мной. Странно: как можно петь, если снег лупит по лицу? Оказалось, никто и не поет. Я стою около кирпичной стены, длинной и обшарпанной. Выходит, я все‑таки забрел в Сапожный переулок, к дому, где живет Добреле, женщина с благочестивым, молочно‑белым лицом.

А, нет, это не та стена. Это забор христианской больницы. Отсюда до тети Мирьям уже недалеко. Кажется, вон ее дом, два окна горят. Но что‑то не видно деревянных сеней, что жмутся к дому, как дитя к материнскому переднику. Вижу только низкий колодец.

Раздается звон колокольчика, передо мной пролетают сани.

— Эй, малыш, куда спешишь? Эй, малыш, чего стоишь?

Откуда меня окликнули? То ли из пролетевших саней, то ли из дома тети Мирьям. А может, мне просто почудился полоумный Мордхе Помеха. Есть у него привычка крутиться рядом и петь прямо в ухо:

— Эй, малыш, куда спешишь? Эй, малыш, чего стоишь?

И правда, стою… Или нет, наверно, даже лежу. Мягко, тепло, в носу щекочет, глаза слипаются. Да, лежу лицом к отцовской спине. Но почему‑то не чувствую запаха его волосатого тела. Какой‑то другой запах. Так в пятницу пахнет из кошерных мясных лавок. Но ведь сегодня не пятница, я точно помню. Ну да, я знаю: отец голодный. Странно. Он же спит, как можно испытывать голод во сне?..

Додумать до конца эту мысль я не смог. Вокруг были синий свет и тепло. Я лежал на высокой кровати в объятиях одеяла и подушек. В комнате чад от утюгов. Надо мной склонилось старое, худое лицо. Я увидел красный ночной чепец.

— Глотай, — говорил чепец, пихая мне в рот большую деревянную ложку. — Глотай, Мендлши… Это магнезия с миндальным молоком. От температуры…

В ногах кровати вырисовывался, как распятие, высокий, худой еврей с маленькой белой бородкой. Он был в расстегнутом жилете. Во рту еврей держал отмеренную нитку, будто тонкого живого червяка. Через плечо свешивался портновский аршин, зеленый с черными делениями — ни дать ни взять змея выползла из рукава. Старик послюнил губами нитку, откусил зубами кончик, выплюнул и покачал головой:

— Глотай, глотай… М‑да… Ты глянь‑ка… В такую метель ребенка на улицу послали!

Я попал не к тете Мирьям, а к дедушке с бабушкой. Старое, худое лицо, которое совало мне в рот ложку, — это была бабушка Рахл. Она без конца ругала маму, что та плохо заботится о детях. Бабушка Рахл сутки напролет сидела на деревянном сундучке, смотрела через проволочные очки с одним стеклом и шила из белого, плотного муслина чепчики для набожных старушек. Высокий еврей, что стоял у кровати, — это был мой дед, портной Дувид‑Фройка. Он носил длинную черную пелерину и твердую желтую шляпу, никогда не отказывался пропустить стаканчик, а в субботу вечером ходил к «старому другу» перекинуться в картишки и просиживал там до утра.

Дед был добрый, я обожал его навещать. Он был необычный портной: не шил ни кафтанов, ни пиджаков, ни брюк, а только форму для учеников русской гимназии. Короткие такие, гранатовые мундирчики с разрезом сзади и с белыми серебряными пуговицами, которые дед пришивал собственноручно.

Сидя на высоком табурете, он протягивал отмеренные нитки через желтый кусок воска. Заложив ногу за ногу, проворно работал иглой и напевал:

Ай, соха,

Неплоха,

Радость ты моя‑а‑а!

Когда «соха» ему надоедала, он снимал правую ногу с левой, брал очередную нить, надрезал кусок воска и заводил другую песню:

Дорогая, золотая,

Стань навеки мне женой.

Всех покину, всех оставлю,

Лишь бы ты была со мной!

Бабушка Рахл, сидя на сундучке, поднимала худое личико, смотрела через железные очки и сердито, недовольно бросала:

— Ишь певец нашелся!

— Неужто моя праведная женушка ревнует?

— Прекрати, дурак!

Но дед не прекращал. Только начинал быстрее работать иглой и вдруг говорил нараспев, будто Талмуд читал.

— А если скажешь, — тянул, качая головой, — что я дурак, то какой же дурой должна быть ты!

И тут же, пока бабушка не успела ответить, выкрикивал, как кантор в синагоге:

— Унсане тойкеф кдушас гайойм!..

Сейчас в доме деда с бабкой было тихо и белым‑бело. Между заколоченными рамами лежали комки ваты, потемневшие, как грязный пух. Со стены над узким рабочим столом прямо на меня смотрел Александр Третий — гой с окладистой рыжей бородой, засиженной мухами.

Дед, сгорбившись, сидел на своей высокой табуретке, не напевал и не шутил. Упрямо пришивал пуговицу за пуговицей да изредка бросал в сторону:

— Может, доктора Помпера позвать?

— Чем твой доктор Помпер поможет?

— Говорят, он свое дело знает.

— Да отвяжись ты со своими докторами! Я уже за свиным жиром послала и за каплями. Даст Б‑г, скоро ему полегчает.

Но ни жир, которым бабушка смазывала мне живот, ни горькие капли, которые в меня вливали, что‑то не помогали. Все‑таки пришлось звать доктора Помпера.

Он кричал на бабушку и стучал о пол палкой. Меня обливали горячей водой, чуть ли не кипятком, ставили за уши и на спину пиявки, пичкали лекарствами — горькими, сладкими, солеными, пока мне не стало лучше и мой взгляд не прояснился. Я увидел, как у бабушки на лице разглаживаются морщинки, а дедушка кивает бородкой.

А мама все не появлялась. По дороге к тете Мирьям я заснул в снегу. Так потом рассказала бабушка. Сторож христианской больницы увидел какой‑то засыпанный снегом мешок и поднял крик. Сбежались люди. В конце концов меня узнала женщина, которая заказывает у бабушки чепчики, и сказала, чтобы меня везли к бабушке Рахл. А куда еще она могла велеть меня отвезти, если мамы нигде нет — ни дома, ни у тети Мирьям?

Мама уехала. Да не куда‑нибудь, а в Варшаву.

Ей пришлось поехать, телеграммой вызвали. Мамина дочь от первого брака, единственная дочь Ципеле, собралась заключить помолвку.

Много лет мама посылала этой Ципеле крупные, похожие на колокола желтые груши, плитки шоколада, крендели и булочки, изредка — два‑три бумажных рубля. Благодаря этим посылкам Ципеле приобрела румяные щеки с ямочками, миловидное лицо и — без гроша приданого — жениха. Как же мама могла не поехать? Не попрощалась? А когда? У нее что, время было?

И что на отца нашло? С какой стати он так разозлился на маму, на бабушку Рахл и даже на меня?

Ведь он знал, что я лежу у бабушки больной, но даже не пришел. Только послал соседского мальчишку спросить, что со мной.

Бабушка так рассердилась, что вытолкала мальчишку за дверь.

— Что он себе думает? — крикнула бабушка ему вслед. — Будто это не его сын, а ублюдок какой‑то! Сам прийти не мог? Не к лицу ему, видите ли…

Дед втянул голову в плечи и проворчал, не отрываясь от работы, что отец прав. Нельзя вот так взять и уехать, не сказав «до свиданья».

— А если у той помолвка?

— Отложить помолвку! — постановил дед.

— Осел!

— Овца!

Евреи как евреи

Такие люди были раньше