Commentary: Кипучая безрадостность Филипа Рота

Год назад, 22 мая, умер американский писатель Филип Рот. Сегодня «Лехаим» публикует эссе профессора Гардвардского университета Рут Вайс о писателе.

Первое в жизни письмо в стиле «поклонница пишет кумиру» я написала Филипу Роту в 1959 году, дочитав «Прощай, Колумбус». Вообще‑то я не имела обыкновения делать писателям комплименты: ни Солу Беллоу за «Приключения Оги Марча», ни Герману Вуку за «Марджори Морнингстар», ни даже Леону Юрису за «Исход». В те годы, в промежутке между окончанием колледжа и поступлением в аспирантуру, я мечтала стать идеальной читательницей Вирджинии Вулф и старалась научиться отличать то, что хорошо написано (Беллоу), от того, что мой любимый преподаватель называл «литературой, которая давит на кнопки сердец» (Юриса). Но, когда я читала рассказы Рота, меня напрочь переставало волновать, как расценивать его успех — как «успех у литературных критиков» или «всего лишь коммерческий успех». Возникало ощущение, что эти рассказы написаны если и не для меня одной, то почти исключительно для меня — для моих ровесников, которые точно так же презирают буржуазную узость еврейской жизни и организованную еврейскую общину. В то время я отчасти разделяла это отношение и потому в большей части рассказов Рота почти целиком отождествляла себя с его альтер‑эго. И, хотя с тех пор я научилась любить многое из того, что когда‑то вызывало у меня недоверие, я по‑прежнему признательна за свободу отождествиться с героем‑повествователем мужского пола, ведь в те годы мне еще никто не говорил, что, раз я женщина, от меня ждут самоотождествления только с другими женщинами из книг: с Мирьям вместо Моисея! К счастью, я как личность успела сформироваться прежде, чем исследования женской литературы попытались запереть меня в своем загоне.

В повести Рота, которая дала название книге, транскрибирован в форме достоверных диалогов летний роман умницы Нила Клагмана (его фамилия пишется Klugman, а klug на идише значит «умный») с Брендой Патимкин; если Нил живет, как и жил, в Ньюарке, у своей тетки, то семья Бренды уже довольно давно перебралась в более фешенебельный Шорт‑Хиллз. С такими приключениями мы уже знакомы: юношу влечет, по эротическим и материально‑экономическим резонам, к девушке, способной удовлетворить его амбиции в обеих областях, но его надежды разбиваются об ее буржуазно‑щепетильное отношение к морали. Кульминация эротической линии сюжета — требование Нила, чтобы Бренда поставила себе диафрагму в клинике Маргарет Сэнгер , чтобы им было спокойнее вести половую жизнь, а кульминация материально‑экономической линии — подготовка к свадьбе Рона, старшего брата Бренды, который заключает брак а‑ля слияние корпораций — именно такой, какого ждет от него родня. Вместо того, чтобы заняться тем, чего ему действительно хочется, — преподавать физкультуру, Рон идет работать в семейную фирму («Умывальники и раковины Патимкина»), офис которой находится «в самой середке негритянской части Ньюарка» . В то время я уделила бы социологической стороне повести больше внимания, если бы осознала, что на протяжении всей жизни Рота эти места останутся его литературной территорией.

В зрелости Филип Рот ничуть не гордился этим дебютным сборником, да и мне слегка неловко сознаться, что меня привели в безудержный восторг все шесть произведений, из которых состоит книга, а особенно повесть, по которой она названа. Я хохотала над словесной разминкой парочки перед пикировкой: (« — Как ты выглядишь? — Я… темный. — Ты негр?») и над словесным портретом матери Бренды — активистки общества «Хадасса», которая, услышав о Мартине Бубере, спрашивает: « — Он ортодоксальный или консервативный?» Мне показалась блистательно смешной сцена, когда Рон ставит пластинку «Прощай, Колумбус», и оказывается, что это запись последнего матча в его карьере баскетболиста в команде университета Огайо. «Колумбус» — понимаете, в чем соль ? А самое большое впечатление на меня произвел момент, когда Нил обнаруживает в подвале фешенебельного особняка Бренды старый холодильник, которым семья пользовалась еще в Ньюарке: когда‑то в нем хранились сливочное масло, яйца и селедка в сливочном соусе, теперь же «полки его ломились от фруктов всех возможных окрасок и фактур, с самыми разнообразными косточками внутри. Тут были сливы ренклод, черные сливы, красные сливы, абрикосы, нектарины, персики, длинные грозди винограда, черного, желтого, красного, и черешня — черешня лезла из коробок и всё окрашивала в алый цвет. И были дыни, канталупы и зеленые кассабы, и на верхней полке — половина огромного арбуза, с полоской вощеной бумаги, прилипшей к красному лицу, как мокрая губа. О Патимкин! Твой холодильник обилен плодами, и спорттовары сыплются с твоих дерев!»

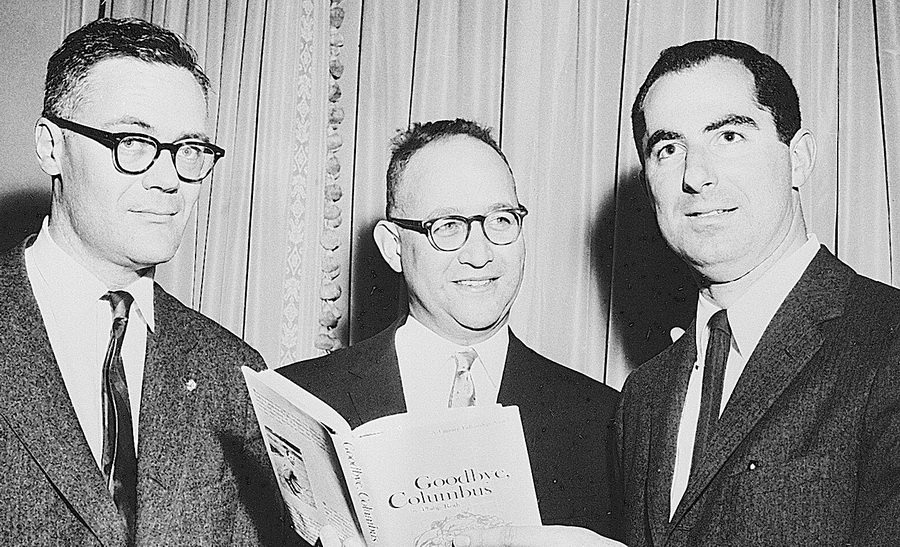

Поскольку все трое детей в семье Патимкин показывают конкурентоспособные результаты во всех модных видах спорта, двор их дома похож на описанный выше холодильник в том смысле, что сверх всякой меры загроможден их спортивным инвентарем. Самая упоенно‑детальная насмешка над еврейским верхним средним классом, которая мне когда‑либо встречалась. И как занятно читать! Свое восторженное письмо я отправила Роту на адрес издательства «Хоутон Миффлин компани», сделав ему комплимент за подрыв «броненосца “Патимкин”». Улавливаете каламбур? Мне казалось, что по остроумию я почти достигла его уровня.

Но уже тогда одна вещь в повести меня покоробила. Есть побочный сюжет: в библиотеку, где работает Нил, приходит негритянский мальчик, который ищет книги по «скуству» — под этим словом он подразумевает «искусство». Нил — единственный из сотрудников библиотеки, кто привечает и защищает мальчика, которого остальные ошибочно принимают за потенциального воришку. Вот диалог мальчика с Нилом.

« — Кто снимал эти картинки? — спросил он.

— Гоген. Он их не снимал, он их рисовал. Поль Гоген. Он был француз.

— Он белый или цветной?

— Он белый.

— Так я и знал. Он не так снимает, как цветные. Он хорошо снимает. Поглядите, поглядите, на эту поглядите. Вот это, бля, жизнь».

В этом пассаже я недоверчиво восприняла не только самодовольно выписанный портрет повествователя, сознающего проблему расизма, не только то, как покровительственно описан протеже Нила, но и то, что предполагаемая бескультурность преуспевающих евреев противопоставляется в повести «спонтанному» преклонению неимущего чернокожего мальчишки перед искусством. Это выглядело чуть ненамного топорнее, чем идеи еврейской коммунистической или социалистической пропаганды. Одно дело — подчеркивать душевное благородство и честность некого еврея на фоне ханжей, как делает Рот в нескольких других рассказах, но такая же ханжеская фальшь — проводить невыгодное для евреев сравнение между хамоватыми евреями и якобы более душевно благородными и честными (потому что положение у них не столь привилегированное, а дискриминируют их сильнее) неевреями.

Дихотомия «развращенный богатством еврей/неиспорченный нееврей» показалась мне не только глупой, но и банальной. В том же 1959 году в Монреале, где я тогда жила, вышло «Ученичество Дудди Кравица» Мордехая Рихлера. По социально‑культурным предпосылкам этот роман необычайно походил на вещь Рота, но в то время как Нил Клагман — сочувственно обрисованная альтернатива заносчивым нью‑джерсийским евреям, Дудди Кравиц — сам заносчивый еврей, мечтающий стать приобретателем (в его случае — приобретателем земельных участков). Сатирическое описание Ротом свадьбы в семье Патимкин имеет комическую параллель у Рихлера — пародийное описание вульгарной бар мицвы, в обоих произведениях авторы исходят из предположения, что евреи, выкарабкиваясь из иммигрантской нищеты и восходя по социальной лестнице до положения, которое считают надежным, приносят в жертву свои души. Единственные персонажи романа Рихлера, способные на неподдельную симпатию и преданность, — молодая франкоязычная канадка и страдающий эпилепсией нееврей, причем их обоих главный герой предает. Дудди Кравиц был списан с Сэмми Глика в романе Бадда Шульберга «Что подгоняет Сэмми Глика?» (1952) — с героя, который идет по головам, пробиваясь из нью‑йоркского Нижнего Ист‑Сайда в Голливуд. Этой вещи, в свою очередь, предшествовала «Карьера Дэвида Левински» (1917) Аврахама Кахана, а в промежутках между их появлением вышло предостаточно романов и рассказов — высокохудожественных и не очень, где фигурировали столь же алчные соплеменники. Великолепно выписанные стереотипные образы еврейских нуворишей — Патимкиных — я оценила, но идею, что нееврей‑искупитель учит малосимпатичного еврея понимать «скуство», — как‑то не очень.

Филипу Роту не угрожала ни малейшая опасность подпасть под власть этого стереотипа. Вместо того чтобы после «Прощай, Колумбус» продолжать в том же духе, он отошел от еврейской темы и попробовал себя в более стандартных американских темах и литературных методах. Мне — поскольку его последующие романы «Наплевательство» и «Она была такая хорошая» я читала в основном по обязанности — показалось, что их Рот писал с чувством, что просто обязан показать себя мастером американской прозы, а не только ее еврейских кварталов. Но для этого мне Рот не требовался — я могла бы обратиться прямо к Генри Джеймсу. А затем кое‑что произошло. В 1967 году, выбравшись на пару дней в Нью‑Йорк, я остановилась у выходцев из Монреаля, а те предложили пригласить на ужин еще одного нашего друга. Друг согласился прийти при условии, что мы разрешим ему принести новый рассказ, который он только что для себя открыл. Он настоял на том, что прочтет нам — вслух, в компании! — «Еврейский блюз» из первого номера журнала «Нью‑Америкэн ревью». Мы хохотали, как еще никогда в жизни (и вряд ли еще когда‑нибудь будем так хохотать), над этой феерической импровизацией стендап‑комика, исполняемой, в отличие от монологов стендаперов, не в вертикальном, а в горизонтальном положении. «Еврейский блюз» стал третьей главой «Болезни Портного».

«Болезнь Портного» (по форме — серия монологов на шести сеансах психоанализа) держалась исключительно на стереотипах: сын еврейского семейства — юноша с Эдиповым комплексом, громогласная мать и страдающий запорами отец, сеансы у психоаналитика‑фрейдиста — беженца из Вены, сексуальное влечение еврея к шиксе и сопутствующий страх перед напористой еврейкой. Но, поскольку основа юмора — общий культурный лексикон, использование Ротом стереотипных образов американской еврейской культуры в данном случае было оправдано, а для успеха этого сатирического романа — определенно необходимо.

Все это объяснил Фрейд в своей научной работе «Остроумие и его отношение к бессознательному», препоручив писателям‑юмористам комбинировать, как им вздумается, открытые им компоненты остроумия — такие как сгущение, двусмысленность, передвигание, ошибки мышления, комбинировать в любых целях, как для удовольствия, так и во имя агрессии. Фрейд проницательно объясняет, в чем необходимость этого непочтительного насмехательства: «Можно громко сказать то, о чем шепчут эти остроты: желания и страсти человека имеют право на то, чтобы и им внимали наряду с взыскательной и беспощадной моралью» . Цивилизованным взрослым людям можно простить то, что в комическом они находят себе передышку от табу, которые по‑прежнему обязаны соблюдать. Когда Алекс Портной говорит: «Я — “сын” из еврейского анекдота — но только это не анекдот!» , юмор выражает ту душевную боль, которую смех утоляет лишь ненадолго.

Когда же смех поутих, появилось несколько вопросов. Уместно ли выносить шутки «своих» над «своими» на суд широкой читательской аудитории? И действительно ли «Болезнь Портного» нарушила табу либо проэксплуатировала уже начавшиеся социально‑культурные перемены? На «секс‑фронте» Рот едва мог угнаться за своей эпохой. Хью Хефнер основал журнал «Плейбой» в 1953‑м, а первый «Клуб “Плейбоя”» открыл в 1960‑м. Публикация «Болезни Портного» совпала по времени с «летом любви» — летом 1967 года, когда группа Hombres записала композицию Let It All Hang Out . Студенты жгли американские флаги, прорывались на съезды политических партий и громили университеты. Непристойности Рота были никак не круче, чем у Ленни Брюса. И только потому, что в романе Алекс Портной описывается как «заместитель председателя городской комиссии Нью‑Йорка по обеспечению населения равными возможностями», его сексуальный и лексический мятеж казался почти таким же святотатством, как супружеская измена Эстер Принн . Иллюзия вытеснения в подсознание создавала эффект комической разрядки.

Я же полагала, что подлинный риск, на который шел Рот, не имел отношения ни к оргиям, ни к онанизму, а лежал в совершенно иной плоскости — преимущественно был связан с его сатирой на христиан. Вот что говорит отец Алекса:

«Они боготворят евреев, ты знаешь об этом, Алекс? Вся их религия основана на почитании личности, которая была самым ярко выраженным евреем своей эпохи. Как тебе нравится этот их идиотизм? Как тебе нравится это наглое надувательство? Иисус Христос, которого они считают Богом, на самом деле был евреем! И что меня убивает, когда я размышляю по этому поводу: никто, кроме меня, не обращает на это внимания! Никому нет дела до того, что он был евреем — как ты и я, — а они взяли этого еврея и превратили, уже после смерти, в Бога. А потом — от этого вообще можно свихнуться — потом эти грязные ублюдки вдруг поворачиваются на сто восемьдесят градусов, и кто же оказывается первым в составленном ими списке будущих жертв? Кого они без устали истребляют вот уже две тысячи лет? Евреев!»

Эта вспышка обосновывается тем, что родители Алекса много лет лебезили перед своими предубежденно настроенными работодателями, но Алекс, заметив в доме девушки, которую пытается соблазнить, картинку с возносящимся на небо Иисусом «в розовой ночной рубашке», высказывается даже оскорбительнее, чем его отец:

«Я презираю евреев за их узколобость и уверенность в своей правоте, за совершенно причудливую убежденность этих пещерных людей (коими являются мои родители и все мои родственники) в своем превосходстве над остальными. Но уж если речь заходит о безвкусице и дешевках, о верованиях, которых устыдилась бы даже горилла, — то в этом с гоями не сравнится никто. Каким безмозглым кретином надо быть, чтобы поклоняться тому, кто, во‑первых, никогда не существовал, а если и существовал когда‑то — и это во‑вторых, то, наверняка был Палестинским Педиком…»

Перечитывая эту книгу (а я ее перечитывала не раз), я задумалась: что, если нападки героя на евреев и самого себя — лишь предлог для нападок на неевреев, а особенно на христиан? В прошлом евреи, жившие в качестве меньшинства среди неевреев (и находившиеся в их власти), благоразумно воздерживались от агрессии в отношении «народов‑хозяев». В социумах, настроенных к евреям враждебно или потенциально враждебно, еврейских мальчиков приучали не давать отпор обидчикам, чтобы этот отпор не повлек за собой коллективную месть всей еврейской общине. По тем же причинам евреи воздерживались от словесных оскорблений, и в их культуре этот запрет засел глубоко. Рот это табу нарушил, чувствуя себя в Америке достаточно уютно, чтобы не опасаться обидеть гоев, а также, вероятно, сознавая: тут, как и в ситуации с сексом, то, что раньше запрещалось, теперь входит в моду.

Как Рот и ожидал, «Болезнью Портного» по‑настоящему были оскорблены не христиане, а евреи. Критика исходила от некоторых видных старейшин еврейских общин того времени, например Мари Сыркин из Нью‑Йорка и Гершома Шолема из Иерусалима — интеллектуалов, которые всего 20 годами раньше в полной мере испытывали на себе гнет антисемитизма, а теперь опасались возможных последствий того, что Рот нарушил еврейские правила хорошего тона. Как представлялось Сыркин, за подтруниванием Рота над евреями проглядывает издевательская ухмылка антиеврейских стереотипов типа нацистских. Ее рассуждения напоминают те предостерегающие слова, которые, по легенде, в 1919 году произнес главный раввин Москвы: «Революцию делают Троцкие, а расплачиваются за нее Бронштейны» . Шолем полагал, что этот литератор, возомнивший себя «американским писателем», на деле разжигает новый антисемитизм, выставляя на всеобщее обозрение все негативные стереотипы о евреях. Троцкий «вышел из состава евреев», отказавшись от своей прежней фамилии Бронштейн, но, Шолем — подобно московскому раввину, предостерегавшему, что счета за деяния Троцкого будут предъявлены евреям, — вопрошал, «какую цену заплатит за эту книгу мировая еврейская община». Была и другая волна критики из уст американских раввинов и лидеров еврейских организаций: они протестовали против того, что Рот выставил в негативном свете еврейский образ жизни; рецензенты же сочли, что книга якобы не имеет художественной ценности.

Перед лицом всех этих обвинений я приняла сторону Рота. В конце 1960‑х годов у евреев были основания полагать, что опасность спровоцировать в Америке антисемитизм невелика: тогда евреи были на пике популярности. Либералы сопереживали жертвам Холокоста, и их сочувствие уже не охлаждал страх, что придется абсорбировать еврейских беженцев; ведь теперь для их абсорбции существовал Израиль. В фильме Отто Премингера «Исход», снятом по бестселлеру Леона Юриса, Пол Ньюман, сыгравший Ари Бена Канаана, расхаживал по экрану, словно великан, — проецировал новый образ «мужчины, которому все по плечу», именно ту ауру, которую излучал Израиль. Вдобавок к тому времени иудаизм занял прочное положение в качестве одной из трех религий Америки, наряду с протестантизмом и католицизмом, и разделял судьбу остальных двух религий в горе и в радости, в том числе как мишень сатиры. Дебют Рота совпал с «еврейским моментом» американской культуры, и Рот доказал реальность этого момента, в итоге сделавшись популярнее всех остальных еврейских американских романистов. Ссылаясь на призрак антисемитизма, критики Рота с их несовременными воззрениями лишь укрепили впечатление, что Рот — фигура сверхсовременная.

У меня не вызывали большого сочувствия и те, кто ждал, будто Рот будет «справедлив» к еврейской общине. К тому времени мы были маленькой армией евреев с университетским образованием, обученных отличать рекламу от литературы и отвергать тезис, будто писатель должен хранить верность чему‑либо, кроме литературы. Когда Рота обвинили в искаженном изображении евреев, он в ответ опубликовал в нашем журнале воображаемый перечень сходных возможных претензий к другим писателям, например к Достоевскому за образ Раскольникова: «Все студенты нашего университета и большинство профессоров считают, что вы были к нам несправедливы… » «Уважаемый Марк Твен, с нашей плантации никогда не убегал ни один раб. Но что подумает наш хозяин, когда прочтет про негра Джима?» «Уважаемый Владимир Набоков, девочки из нашего класса…» Когда требовалось защитить независимость художника, Рот явно мог за себя постоять.

Более заковыристый вопрос о литературных достоинствах «Болезни Портного» убедительнее всего поставил Ирвинг Хау в 1972 году на страницах нашего журнала. Этот литературный критик, живое олицетворение нью‑йоркского интеллектуала (в том числе в нашем журнале), высказался, по‑видимому, от имени всей своей интеллектуальной когорты, написав звонкую фразу: «Самое жестокое, что можно сделать с “Болезнью Портного”, — прочесть ее по второму разу». Затем он беспощадно попробовал обосновать это утверждение. И все же Хау умудрился раздуть влияние этой книги в то время, как пренебрежительно отзывался о ее ценности: назвал «Болезнь Портного» «довольно важным культурным документом», утверждая, что евреи помоложе восприняли роман как сигнал, что со своим еврейством пора расстаться, а некоторые читатели‑неевреи — как признак того, что евреи ничем не лучше других:

«Почти отчетливо слышался их вздох облегчения, ведь это возвестило о конце филосемитизма в американской культуре, и теперь уже больше не придется слушать все эти разговоры о еврейской морали, еврейской стойкости, еврейской мудрости, еврейских семьях. Вот, видите, сам Филип Рот — писатель, который даже, кажется, знает идиш, подтверждает все подозрения насчет этих евреев‑иммигрантов, которые закрадывались у нас всегда, но в последнее время считались слишком бестактными, чтобы высказывать их вслух».

Не правда ли, это похвала с легкой примесью упрека — похвала Роту за то, что он развернул американскую культуру в другом направлении? И отчего Хау должен был раздражаться сильнее, чем раввины? Этот критический разнос мог лишь упрочить образ Рота как дерзкого еврейского писателя‑ренегата.

Позднее Рот сквитался со своим критиком, нарисовав узнаваемую карикатуру (образ Милтона Аппеля в «Уроке анатомии»), но этот спор был посерьезнее личной распри. Книга и вызванная ею полемика ознаменовали гигантский сдвиг в американской еврейской культуре — смену поколений. Хау, подобно Роту, когда‑то восставал против соблюдения еврейских обрядов, подобно Роту, тоже женился «на иноверке», но ко времени написания этой рецензии Хау составил несколько антологий идишской литературы и вновь обрел свое наследие, написав «Мир наших отцов» — культурную историю опыта евреев‑иммигрантов.

Поколение Хау было насквозь пропитано еврейством Старого Света. Делмор Шварц мог пробуждать воспоминания о еврейских интонациях в речи матерей. Часть рассказов Айзека Розенфельда написана на идише. Джозеф Дорман в своем фильме «Споря с миром» ведет Ирвинга Кристола, Дэниэла Белла и Натана Глейзера обратно в их иммигрантские кварталы и выясняет, сильно ли они привержены принципам своего еврейского воспитания. Хотя Сола Беллоу и Бернарда Маламуда часто объединяют с Ротом в один «триумвират еврейских писателей», на деле есть колоссальная разница между писателями более старших поколений, черпавшими материал из «водохранилища» еврейской культуры, и Филипом Ротом, чья мать вместо того, чтобы печь халу, готовила желе из полуфабрикатов, а отец вместо чтения «Форвертс» играл в бейсбол. Хау коснулся этой разницы, обвинив Рота во внутренней пустоте:

«“Болезнь Портного” — не антисемитская книга, как утверждают разъяренные критики, хотя презрения к еврейской жизни в ней предостаточно. Нельзя и сказать, будто Рот пишет под диктовку традиционной еврейской самоненависти, поскольку истинный носитель такой самоненависти всегда нерасторжимо связан с еврейским прошлым и будущим, связан так же тесно, как и те, кто находит в еврействе моральную или духовную поддержку. О чем говорит эта книга, так это о томительной жажде порвать с судьбой, предопределенной твоим рождением; тут нет и тени желания навредить евреям (легкая стервозность — другое дело), ни малейшего желания затеять с ними спор в качестве пламенного антагониста; Портной всего лишь вопиет, требуя оставить его в покое, аннулировать его предполагаемую инаковость и снять с него бремя прошлого, чтобы он смог из своей внутренней пустоты создать себя в качестве “человека”. Кто, родившись евреем в ХХ веке, имел столь возвышенный склад ума, что никогда не разделял этой фантазии? Но кто, родившись евреем в ХХ веке, был настолько глуп, что тешился этой фантазией дольше минуты?»

Собственно, Роту было бы невозможно обрести заново то, чего у него никогда не было, но Хау выдвинул обвинения, что Рот приветствовал пустопорожность того, во что превратилась американская еврейская жизнь, приветствовал вместо того, чтобы попытаться заполнить этот вакуум.

Этот сдвиг в культуре имел и скрытые политические обертоны. Некоторые нью‑йоркские интеллектуалы претерпели политическую метаморфозу — от либерализма с левым уклоном пришли к неоконсерватизму. Эти люди, чье политическое существование началось на левом фланге, сознавали опасные соблазны левизны и, соответственно, необходимость защитить американские свободы. Когда‑то они относились к сионизму неприязненно или безразлично из‑за того, что он, сосредоточившись на национальной проблематике, отступил от идеала интернационализма; теперь же они открыли для себя Израиль и согласились отвечать за его оборону. Не все они в равной мере были «бойцами холодной войны», но все хотели победить Советский Союз. Их шокировало, что в элитарные университеты, где некоторые из них теперь занимали привилегированное положение профессоров, нахлынули радикалы. Их беспокойство усилилось, когда протесты против войны во Вьетнаме переродились в атаку на западную цивилизацию. Хотя Хау продолжал называть себя социалистом, в культурном отношении он, как и другие, был консерватором, а Рот ассоциировался у него с порывами радикалов. Он осуждает Рота за вульгарность, под которой подразумевает не грязные шутки об экскрементах или описания мастурбации, а «импульсивную тягу подвергнуть богатейшую квинтэссенцию человеческих переживаний, чувств, ценностей и устремлений тому нивелированию или упрощению, которые ее кардинально умалят». По оценке Хау, «Болезнь Портного» шла вразрез с критериями цивилизованной утонченности, которым старались следовать еврейские интеллектуалы старшего поколения.

В политике я обычно симпатизировала нью‑йоркским интеллектуалам, но при чтении «Болезни Портного» смеялась. Я постепенно приучалась доверять своим впечатлениям, когда они не совпадали с впечатлениями более солидных литераторов, и моя безыскусная реакция на роман Рота внутренне подготовила меня к тому, чтобы я встала на защиту Рота от критики Хау. Я считала, что Хау абсолютно не понял цели этого юмора: смех должен был разрушить стереотипы американской еврейской культуры, в том числе образ инфантильного подростка, который выдает себя за типичного взрослого мужчину‑еврея. Смех был чем‑то вроде терапевтического промывания — смесью обвинительного вердикта и исповеди с потенциально целительным эффектом. Пародийный психоанализ «Болезни Портного» достигает кульминации во фразе, которой роман кончается: « — Нуте‑с (сказал доктор). Приступим, пошалюй. Да?» Элемент одновременно комической ситуации и комической разрядки. Алекс вот‑вот встанет с кушетки, превратившись в чуть более уравновешенного американского еврея, для которого достижимы любовь и счастье, — в мужчину, который может дать другим любовь и счастье и не отшатнется от любви и счастья, которые другие даруют ему. Я воспринимала это произведение как веху на пути к той культурной и политической зрелости, к которой уже пришли неоконсерваторы, и ожидала, что творец Портного, начинавший как умнейший человек — klug man, — двинется дальше, минуя эту веху.

Права ли я была?

Жизнь доказала, что Ирвинг Хау феерически ошибся при оценке литературных способностей Рота. Рот, писатель бесконечно изобретательный, возможно, дал слабину в вещах, опубликованных вскоре после «Болезни Портного» («Наша банда» и «Грудь»), но в конце 1970‑х сотворил своего альтер‑эго — Натана Цукермана — и извлек из него пользу в восьми полномасштабных романах, совершенно разных и по стилистике — от постмодернистских до традиционных, и по качеству — от «более или менее приемлемо» до «блестяще». Рот доказал, что в полной мере способен углубляться в бездны человеческой души и в лаконичных повестях, и в эпических сагах. Вдобавок, осуществляя в одиночку этакий «литературный “план Маршалла”» , он щедро спонсировал издания европейских авторов: Тадеуша Боровского, Бруно Шульца, Данило Киша, Милана Кундеры — а в свою художественную прозу вводил образы других писателей (в одном из своих романов воскресил Анну Франк, персонажем другого сделал — при его жизни — израильского прозаика Аарона Аппельфельда). Теперь нам известно, что серьезные проблемы с сердцем сужали диапазон — но необязательно страстность — текстов Рота. Мы никогда не знали, чего ждать от его следующей книги, так что я покупала и читала почти все.

Проанализировать, какое воздействие оказал Рот на американское еврейство, будет сложнее. Как уже сказано выше, ни одного другого американского писателя никогда не ассоциировали с еврейскими героями и еврейской читательской аудиторией так тесно, как Рота; невообразимо также, что Рот добился бы успеха, не будь у него этих героев и этой аудитории. Но он вовсе не замышлял с ними ассоциироваться. Недавно Блейк Бейли, которого Рот сам себе выбрал в биографы, сказал: «Еврейская тема — вот что по‑настоящему сформировало Филипа как писателя», но тут же отметил, что в действительности это заслуга Джорджа Старбака, первого редактора Рота: Старбак получил более объемистую рукопись, но отклонил все рассказы и повести, кроме рассказов на еврейскую тематику. Старбак проницательно заключил: в момент, когда евреи были в большой моде, «Прощай, Колумбус» станет книгой о еврейской жизни в Америке. Рот говорил: «Во многих отношениях Джордж сформировал мою карьеру, ведь я и не знал, что я — еврейский писатель». Это был брак по принуждению, чем‑то похожий на неудачный первый брак Рота с Маргарет Мартинсон — на бремя, которое сняла с Рота смерть жены. Но брачный союз с еврейством Рот расторгнуть не мог бы, не отказавшись от «приданого» — от славы, которую принес ему этот союз, так что в этом безрадостном браке Рот состоял до конца своих дней.

Отрицание Ротом хоть малейшей существенной привязанности к еврейству оставалось неотъемлемым элементом его творчества, что осложнялось отсутствием альтернативы: ведь, в отличие от таких обратившихся к христианству русских еврейских писателей, как Борис Пастернак, Рот не любил христианство еще сильнее, чем не любил быть евреем. В 1961‑м, для симпозиума «Комментари» на тему «Еврейство и молодые интеллектуалы» — спустя год после того, как он завоевал за «Прощай, Колумбус» Национальную книжную премию США, — Рот написал, что не может выделить для себя ни какой‑либо еврейский стиль жизни, который отличался бы от стиля жизни городского и пригородного среднего класса Америки, ни какие‑либо ценности, которые отделяли бы евреев от других:

«Как мне представляется, в нашей стране одного еврея с другим по‑прежнему объединяет не какой‑то набор ценностей, устремлений или верований, а скорее, то древнее и сильное неверие, которое, если даже выражать его на людях немодно или неблагоразумно, не становится ничуть слабее от того, что утаивается: а именно, неприятие мифа об Иисусе как Христе… И повсюду, где мои соплеменники‑евреи отвергают Иисуса как сверхъестественного посланника Б‑жьего, я чувствую родство с ними».

Излишне уточнять, что эта форма родства не становится фундаментом для какой‑либо подлинной любви. Ниже Рот отрицает все прочие формы религиозной или культурной сплоченности, так что «мы связаны, я — со своими соплеменниками‑евреями, мои соплеменники‑евреи — со мной, отношениями, которые престранным образом утомительны и нецелесообразны. Наше неприятие христианской фантазии — наше, в конечном итоге, отвращение к ней — побуждает нас возвещать миру, что мы все еще евреи; но, когда мы остаемся наедине, что мы имеем возвестить друг другу?»

Одно дело — носить в себе столь жалкий образ еврейского народа, другое (что намного тревожнее) — брать этот образ за фундамент литературной карьеры. Неприятие Ротом веры — то неприятие, в котором сознаются многие евреи на старте своего умственного и психически‑эмоционального развития. Дэниэл Белл с нежностью вспоминал, что сказал своему раввину, что не может пройти бар мицву, потому что не верит в Б‑га, а раввин ответил: «Ты правда думаешь, что Его это волнует?» Но для Рота эта линия старта совпала с финишной линией: дескать, американские евреи — евреи только по отрицательному определению. Влияние этой установки чувствуется повсюду в среде тех либеральных евреев, которые, не находя ни малейшего вдохновения в своей религиозной традиции, питают безотчетное недоверие к истовым христианам, особенно к евангелическим христианам, даже если (или особенно если) те — ярые сторонники Израиля. Неприятие христиан берет в них верх над любовью к своим соплеменникам‑евреям и вытесняет эту любовь из их сердец. То обстоятельство, что такой подход оскорбляет чистосердечие христиан и подрывает безопасность евреев, вызывает тревогу, но еще тревожнее злобная ершистость тех, кто не на шутку привержен этому подходу. Рот в свою защиту мог бы сослаться на то, что писателю‑сатирику даны определенные привилегии. Его единомышленники по общественно‑культурному подходу не имеют таких благовидных предлогов.

Рот ничем не отличался от предыдущего поколения еврейских писателей и интеллектуалов в том смысле, что сохранял теплую привязанность к своему детству, но воображаемая неаутентичность этого детства вынудила Рота застрять в некоей «петле времени». Произведение, где вышеупомянутая пустопорожность выглядит в самом неудачном для Рота свете, — роман «Заговор против Америки» (2004). Автор воображает, что могло бы случиться с реальными родственниками Филипа Рота — его отцом Германом, матерью Бесс и братом Сэнди, если бы Чарльз Линдберг, сочувствовавший нацистам, стал бы кандидатом в президенты США от республиканцев и на выборах 1940 года одержал бы победу над Франклином Делано Рузвельтом. Вероятно, замысел подобной антиутопии возник у Рота, потому что к началу ХХI века в Америке снова начал усиливаться антисемитизм, но вместо реалистичного сценария событий Рот воссоздал сценарий устаревший. К тому моменту уже несколько десятилетий было очевидно, что новое агрессивное отношение к евреям возникло на фоне войны арабов с еврейским государством и с 1960‑х годов подзуживалось лозунгами советского антисионизма. Обвинение, что сионизм — это расизм, которое проталкивала в ООН советско‑арабская ось, просочилось в США с левого политического фланга, совсем как германо‑нацистская пропаганда когда‑то — с правого. Агрессия поменяла политические полюса местами. Коалиция обид и обвинений, изобразив палестинцев жертвами израильского империализма и передав им присвоенную роль «потерпевших‑беженцев», выступила единым фронтом против Израиля и против американских евреев, поддерживавших свою историческую родину. Рот вместо того, чтобы противостоять этой новой угрозе, вернулся — в политическом смысле — в свое детство, чтобы дать бой знакомому нацистскому жупелу и заново сражаться на войне, уже выигранной американскими войсками. Он неверно опознал цель своей атаки.

К счастью, бывало, что Роту удавалось сотворить шедевры из некоторых аспектов его «престранным образом утомительных и нецелесообразных» отношений с евреями. Он совершил это, вернувшись в обличье Натана Цукермана в знакомый по детству Ньюарк, чтобы изобразить в трагедии ту душевную пустоту, на которую когда‑то писал сатиры. В центре «Американской пасторали» (1997) стоит Сеймур Лейвоу по прозвищу Швед, более объемная версия фигуры Рона Патимкина, — человек, который простодушно стремится к американскому успеху в своем понимании и вроде бы достигает его. Статный «великий спортсмен‑еврей» женится на «нееврейке — королеве красоты», добивается согласия на брак у ее отца, который с сомнением смотрит на этот союз, и поселяется с женой в идиллическом пригороде Римрок. Столетием раньше Достоевский написал «Бесов», исследуя появление российских «интеллектуалов‑наемников», а Рот выбирает это неожиданное место действия, чтобы исследовать американских радикалов конца 1960‑х годов.

«Мередит Лейвоу <…> Пресловутая “римрокская террористка”, школьница, которая взорвала почту и отправила на тот свет доктора, — дочь Сеймура. Пыталась остановить войну во Вьетнаме, убив человека, опускавшего в пять утра письмо в почтовый ящик. Врача, который шел в больницу…»

Младший брат Шведа сообщает новость Цукерману, с которым учился в старших классах, а тот наводит справки и рассказывает нам всю историю с начала до конца: как мог такой прекрасный человек, как Сеймур Лейвоу, осуществивший свою мечту о райской жизни, взрастить чудовище? Но Лейвоу действительно взрастил чудовище. Конечно, это одобрение насилия, творимого во имя спасения, не было сугубо еврейской проблемой, но Рот со своей выгодной точки обзора показал, что определенную роль тут сыграло и бегство от своего еврейства.

Нечто столь же масштабное Рот попытался сделать спустя три года в «Людском клейме». Основное место действия — колледж в Новой Англии, где Цукерман подружился с одним из деканов, евреем Коулменом Силком, профессором, которого ложно обвиняют в оскорблении студенток‑афроамериканок: он якобы назвал их spooks , имея в виду, что эти студентки, когда он ведет занятия, улетучиваются наподобие призраков . Силка подвергают «чистке», и выясняется, что на самом деле он — светлокожий афроамериканец, когда‑то решивший выдать себя за человека белой расы, а конкретно — за еврея, причем все эти годы у него это вполне получалось (по крайней мере, внешне). Рот сумел вырваться из ограничительных рамок еврейского писателя, поведав историю афроамериканца, который вырывается из своих ограничительных рамок — ограничительных рамок чернокожего — и в процессе неизбежно калечит себя и свою семью тем же образом, как непреднамеренно искалечил свою семью Сеймур Лейвоу, поселившись в Римроке. Рот избежал обвинений в политической некорректности, которые посыпались бы на него, если бы он вывел в романе профессора‑еврея, — избежал, поскольку показал конфликт обиженных с предполагаемым оскорбителем как конфликт чернокожих с чернокожим, а не чернокожих с евреем. Даже когда Рот брался за горячие темы, он осмотрительно старался никогда не оскорблять либералов — не кусать руку, которая его кормила. Он был не только умен, но и практичен.

На протяжении всей своей карьеры, отмеченной многочисленными премиями и овеянной славой, Рот никогда не кивал милостиво, когда его относили к еврейским писателям, и тем паче отказывался признавать ни хоть какую‑то подспудную ответственность за евреев или Израиль, ни хоть какое‑то душевное сродство с евреями или Израилем. Кого он отвергал? Печальная особенность его творческого пути в том, что, никогда не притворяясь, будто ему хоть слегка небезразличны Б‑г евреев, историческая родина евреев или еврейский народ, Рот не мог наслаждаться любовью и признательностью, которыми его окружали многие читатели. В центре его художественной прозы, а следовательно, и его писательской позиции, стоит недоверие к еврейству, а опосредованно — к Америке как дому этого еврейства. Этакая холодная kasha . Негативное отношение к темам, на которые ты обычно пишешь, — не самый удачный рецепт шедевра, а Рот, надо сказать, смог выжать из этого рецепта больше, чем сумел бы кто бы то ни было, но мне бы хотелось, чтобы после «Болезни Портного», если не раньше, Рот сумел бы достичь порога, за которым — любовь.

Печаль, которую вселили в нас уход Рота «на пенсию» из литературы в 2012 году и его смерть в 2018‑м, подтолкнула к осознанию, что его произведения никогда не были радостными. Смешными и остроумными — определенно, живыми и умными — непременно, и весьма занимательными тоже, но в них никогда не чувствовалось такого неприкрытого счастья, которое излучают на свадьбе, умиляя родных и друзей, хорошо подходящие друг другу жених и невеста. Я подивилась, вычитав в процитированной выше статье, что Ирвинг Хау называет Рота «писателем чрезвычайно безрадостным, даже когда он пишет очень смешно». Хау разглядел это раньше, чем я.

Вот что написал великий мастер рассказа, русский еврейский писатель Исаак Бабель (1894–1940) об Одессе, «Ньюарке» своего детства:

«Подумайте, [Одесса] — город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи — это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей».

Бабель любил евреев за то, какими они были, а наслаждение буржуазными радостями было их лучшей чертой. Бабелю нравилось быть тем, кем он был, наперекор тому, что за это пришлось дорого поплатиться. Хотя по воле Сталина его вначале заставили замолчать, а позднее подвергли пыткам и убили, его творчество дышит счастьем и радостью. (Тут, со всем должным почтением к несходству этих фигур, вспоминаешь легенды о рабби Акиве , где смех и радость исторгаются из темы великого разрушения.) Как возможно, что еврейский писатель эпохи модерна, живший в морально‑нравственной и материальной обстановке, которая никак не способствовала радости, выбрал себе роль вестника солнца в русской литературе, а прозаик, который больше, чем кто‑либо, извлек пользу из свободы и возможностей Америки, вложил в свои тексты так мало из того, что есть сладостного в Америке?

Возможно, дело в том, что Рот так и не смог собраться с духом и заявить: «Чертовски верно, Америка, — я твой еврейский писатель, и спасибо тебе за то, что ты мне позволила этим гордиться!»

Оригинальная публикация: The Exuberant Joylessness of Philip Roth

Forward: Как Филип Рот сделался политическим пророком

Урок анатомии