Утраченная энциклопедия еврейских художников

Материал любезно предоставлен Tablet

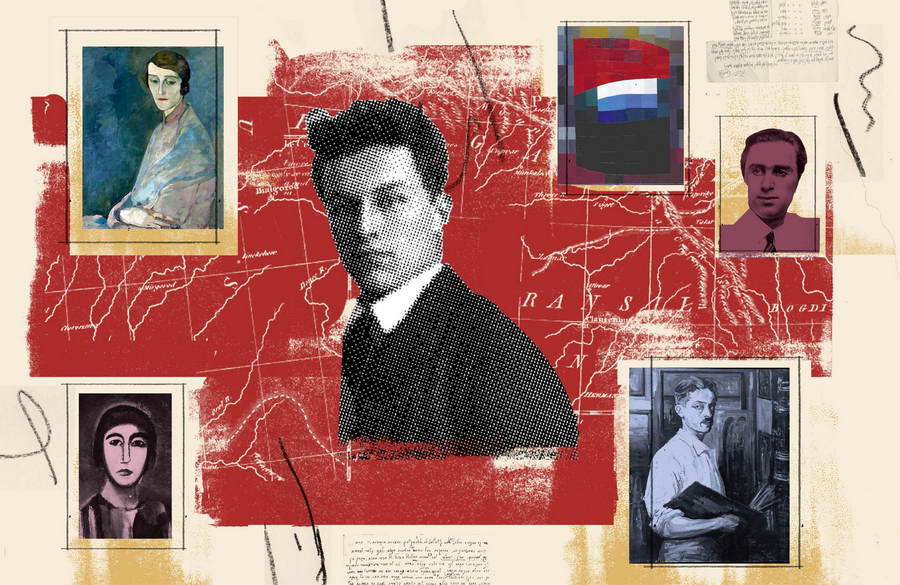

Галерист Йозеф Сандель (1894–1962), польский еврей, бежал от наступающих войск нацистской Германии из Варшавы в Казахстан. Вернувшись затем в свой разоренный город, решил воссоздать некогда процветавший еврейский мир искусства. Немало сил Сандель отдал книге под названием «Умгекумене идише кинстлер ин пойлин» («Художники‑евреи, убитые в Польше»), опубликованной в 1957 году двухтомной энциклопедии, посвященной жизни и творчеству сотен восточноевропейских художников‑евреев, уничтоженных нацистами. Похожий проект осуществил и парижанин Херш Фенстер (1892–1964), деятель культуры: его книга «Ундзере фарпайникте кинстлер» («Наши художники, претерпевшие пытки», 1951) увековечила память 80 живших в Париже художников из Восточной Европы, убитых нацистами; со многими из них Фенстер дружил. Но даже вместе эти энциклопедии отражают лишь малую толику той грандиозной творческой деятельности, что кипела в Европе до Холокоста, — как вокруг еврейских художников, так и при непосредственном их участии. Однако память этих погибших художников энциклопедии позволяют сохранить как нельзя лучше. Энциклопедии, по сути, — двухмерные музеи. Недавно книгу Фенстера перевели на французский, и этот перевод фактически послужил основой для выставки, проходившей в 2022 году в парижском Музее искусства и истории иудаизма. Притязая на всеохватность, выставка в равной степени уделяет внимание жертвам как личностям, от художника к художнику восстанавливая черты их облика, и одновременно подчеркивает утрату, которую понесло человечество с их гибелью как культурного сообщества. Энциклопедии Фенстера и Санделя суть экосистемы, исходящие из незаурядности талантов упомянутых в них художников и из того, как трагически оборвалась их жизнь и творческая деятельность. Разумеется, в обеих книгах упомянуты далеко не все художники, погибшие в войну, однако эти энциклопедии — бесценные архивы всего, что уничтожили нацисты.

Учитывая успех этих двух книг — обе хвалебные и обе, что примечательно, опубликованы на идише, — тем поразительнее, что третья подобная энциклопедия, появившаяся гораздо раньше и тоже посвященная сотне с лишним художников‑евреев, уроженцев Европы, так и осталась неизданной и неизвестной. Der Jude und die Kunst Probleme der Gegenwart («Еврей и проблематика искусства в нынешние времена») написал по‑немецки и подготовил к печати в 1938 году австрийский искусствовед Отто Шнейд. Предисловие к этой энциклопедии написал сам Мартин Бубер, великий философ, германский еврей. Энциклопедию должны были издать в Вене, но случился аншлюс, нацисты реквизировали издательство, изъяли рукопись Шнейда, его самого внесли в черный список и принялись добиваться его экстрадиции из Польши в рейх. Шнейду чудом удалось бежать из Европы, прихватив с собой черновик рукописи энциклопедии.

После войны Шнейд не раз пытался опубликовать энциклопедию, но тщетно. Ее черновики (на немецком, иврите, частично на английском) хранятся в архиве Фишера в Университете Торонто; также в коллекции — письма, которые Шнейд в 1930‑х годах получал от художников, и те, что в 1950‑х писали ему художники, которым удалось уцелеть. В подготовке энциклопедии активно участвовали художники, добившиеся успеха; они присылали Шнейду биографические материалы, фотографии своих работ. Их письма полны бодрости и воодушевления. Художники благодарят Шнейда за создание энциклопедии и выказывают поддержку. Правда, после войны многие из тех, кому повезло выжить, взглянули на затею Шнейда другими глазами.

После войны опубликовать энциклопедию Шнейду так и не удалось. Логично предположить, что послевоенные культурные круги, будь то в Европе, Израиле или Соединенных Штатах, уже утратили интерес к тому миру искусства, свидетельства о котором Шнейд так тщательно собирал. Он обращался ко многим редакторам и издательствам, но так и не сумел отыскать ни язык, ни читателя для своего проекта. Шнейд написал книгу об уникальном культурном феномене, который не только оказался уничтожен, но и подвергся своего рода забвению со стороны как послевоенных продюсеров из мира искусства, так и самих деятелей культуры, и это при том, что у Шнейда была готовая рукопись. Так почему же замысел, который некогда приняли столь восторженно, ныне оказался никому неинтересен? Шнейд писал не о погибших, как Фенстер и Сандель: его энциклопедия посвящалась тому центральному положению, которое художники‑евреи занимали в европейском авангардном искусстве и которого нацисты их, по сути, лишили.

Родители Отто Шнейда, польские евреи, были люди современные. Шнейд вырос в городке Щирк в горах восточной Силезии, тогда входившей в состав Австро‑Венгрии. Отец Шнейда Яаков занимал руководящую должность в суде Бельско‑Бялы, административной столицы региона, мать Шнейда Брауна держала небольшую гостиницу. В 1919 году регион вернулся в состав Польши; Шнейд к тому времени уже окончил среднюю школу. В ту пору он считал себя австрийским евреем. Шнейд поступил на медицинский факультет Венского университета, но впоследствии сменил специальность на искусствоведение, возможно, под влиянием Макса, дяди по отцу, коллекционера произведений искусства. Защитив диссертацию в Венском университете, Шнейд вернулся домой, в Польшу, писал статьи для варшавского идишского еженедельника «Литерарише блетер», еврейской разновидности журнала New Yorker. Через несколько лет вместе с другом Марком Шагалом Шнейд открыл в Исследовательском институте идиша (YIVO, Идишер висншафтлехер институт) в Вильне Еврейский музей изобразительных искусств. Помимо этого, Шнейд уже с 1929 года работал над своей энциклопедией.

Он никогда не объяснял, что именно побудило его обратить внимание на своих современников, еврейских художников, однако труд его, пожалуй, один из самых ранних примеров в истории еврейского искусства. Шнейд учился в аспирантуре у самобытного австрийского искусствоведа Йозефа Стшиговского (несколько лет спустя у него также учился легендарный искусствовед Э. Х. Гомбрих). В 1922 году Стшиговского номинировали на Нобелевскую премию; он выдвигал спорные гипотезы о незападном (исламском, хорватском, армянском и пр.) происхождении западного искусства. К 1930‑м он переделал эти гипотезы, дабы привести их в соответствие с арийской культурой. У Стшиговского Шнейд писал диссертацию о китайском искусстве; с художниками‑евреями он подружился в Париже, завершая работу над диссертацией. Возможно, он разглядел в своих современниках‑евреях доказательство теории своего учителя о том, что на развитие западной культуры повлияли культуры незападные. Как бы то ни было, творчество этих художников поражало воображение, к тому же они были его друзья и одноплеменники.

Шнейд не понаслышке знал об École de Paris, или Парижской школе, с ее сильной еврейской составляющей. Большое количество художников‑новаторов, родившихся за пределами Франции, например уроженец Испании Пабло Пикассо, переопределили плодотворную французскую культурную жизнь, сделали ее парижской. Отныне она ассоциировалась не столько со страной, сколько с городом и его высшими учебными заведениями, открытыми салонами, галереями, множащимися, как грибы, и мастерскими художников. Искусствовед Эдуард Родити указывает на то, что многие из этих художников, особенно в период между 1910 и 1940 годом, были евреями из Восточной Европы. Поэтому некоторые окрестили эти творческие круги Еврейской школой Парижа, или Школой Монпарнаса — района на левом берегу Сены, где квартировали и собирались эти еврейские художники. Именно их жизнь Шнейд стремился задокументировать в режиме реального времени. Одна из первых корреспонденток Шнейда, уроженка Парижа, малоизвестная художница Лоранс Леви, писала ему в 1929‑м:

Спасибо вам за милое письмо и тот прекрасный труд, за который вы взялись. Должна вам сказать, что большинство художников‑евреев ныне можно найти в Париже, а под Парижем я имею в виду Монпарнас… Уверяю вас, сюда перебрались все заметные мастера, в том числе Шагал, Мане Кац, Федер, Банд и т. д. и т. п. Я убеждена, месье, что все — в Париже, сама жизнь танцует в Париже, дух вольности и толерантности привлекает сюда все существа нашей с вами породы.

Восточноевропейские евреи съезжались в Париж, зачастую почти без денег и без языка, учились, где могли, селились, где могли, и говорили по‑французски, как могли. В La Ruche («Улей»), легендарном фаланстере на Монпарнасе, безденежные художники находили дешевое жилье, коммуну друзей и способы выжить в большом городе; ни в одном другом доме мира не начинали творческий путь столько будущих знаменитостей, как здесь. По словам историка Ричарда Д. Зона, с начала века в Париже складывалась самобытная еврейская художественная жизнь, однако к 1920‑м число и известность еврейских художников увеличились в разы. Еврейских художников манил дух парижской свободы, и толерантное отношение к себе они не принимали как должное. Шнейд и сам родился в маленьком восточноевропейском еврейском городке, а оттого понимал, что у него на глазах такие художники, как Шагал, евреи из местечек, где в их распоряжении были разве что перо да карандаш и где мало кто понимал рукотворную красоту, овладевают языком кубизма, экспрессионизма и фовизма.

Шнейд также понимал, что Польша не только отправляет художников‑евреев в Париж, но и выращивает их на собственной почве. В Варшаве обитали 300 тыс. евреев — треть всего населения: в межвоенный период польская столица была центром культурной жизни польских евреев и самым заметным еврейским городом в мире. По словам искусствоведа Ренаты Пятковской, с 1923 по 1939 год в легендарной варшавской Академии изящных искусств отучились 120 художников‑евреев. Эпоха Второй польской республики стала для большинства польских городов периодом расцвета культуры, в котором евреи играли важную роль. В Кракове, Вильне, Белостоке, Лодзи и Ковне и еврейские, и нееврейские учреждения (высшие учебные заведения, издательства, театры, профессиональные организации) наряду с муниципальными властями пестовали еврейские таланты. Примечательно, что наиболее естественной средой общения евреев и неевреев стали академии художеств. И если в польских университетах в конце 1930‑х годов евреев подвергали таким унижениям, как «скамеечное гетто» (студенты‑евреи обязаны были сидеть или стоять в задних рядах аудиторий), то польские академии художеств служили студентам‑евреям относительно безопасным культурным пространством.

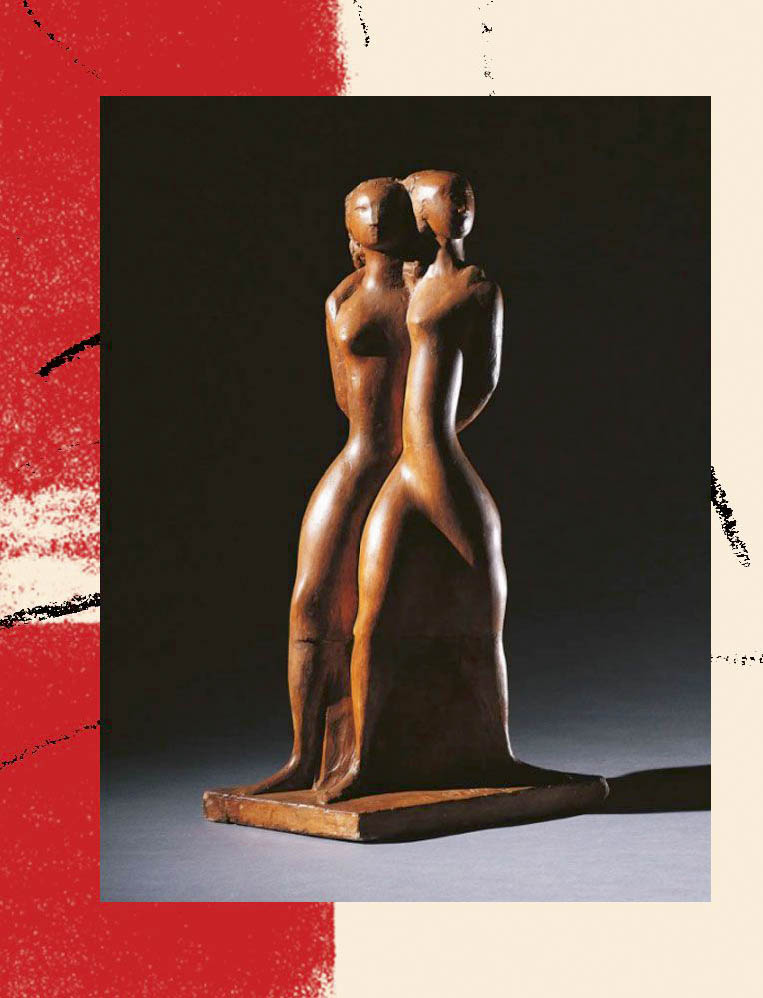

Таковы были декорации для жизни и творчества многих еврейских художников. Одни эмигрировали в Париж, вошли в элиту авангарда, подобно скульптору Морису Липси (Исроэлу Мосеку Липшицу, родившемуся в 1898 году в польском городке Пабьянице), одному из самых известных скульпторов‑абстракционистов предвоенной поры. В 1930 году Липси писал Шнейду:

В 1910 году я вместе с Пикассо, Браком и прочими увлекался кубизмом и вместе с Дюшан‑Вийоном (он умер слишком молодым) был первым скульптором‑кубистом. В 1914 году я ушел во французскую армию и прослужил всю войну солдатом. После увольнения сотрудничал с Леонсом Розенбергом, тот уже работал с Пикассо, Браком, Метценже, Липшицем и проч.

Когда Липси писал это письмо, Париж уже стал ему домом, как и прочим художникам, польским евреям, в частности уроженцам Варшавы, разноплановым модернистам Анри Хайдену (1883–1970) и Алисе Хоэрман (1902–1943). На своеобразный стиль Хоэрман повлияли коллаж и польское народное искусство, а также тот факт, что в Париже она работала декоратором и художником по костюмам, в частности, как она писала Шнейду, в спектаклях по пьесам знаменитого французского драматурга Жана Жироду. Все эти художники, прочно закрепившиеся в художественных кругах Парижа, охотно поучаствовали в энциклопедии Шнейда. Как и еще один прославленный скульптор той поры, уроженец Витебска Оскар Мещанинов. На предложение Шнейда Мещанинов откликнулся в 1929 году, к тому времени он уже был знаменитостью, и его круглое лицо с отвисшим подбородком изображали на портретах такие художники, как Модильяни и Диего Ривера. Шнейду Мещанинов отправил свою фотографию с гранитной скульптурой «Человек в цилиндре» — он представил ее на выставке Осеннего салона в 1922 году, и она получила признание. Скульптура изображает принявшего строгую позу мужчину во фривольной наготе: на нем нет ничего, кроме цилиндра и перчаток. О себе Мещанинов написал в третьем лице и завершил свою биографию так:

Этот великий художник ныне живет во Франции и выставляет работы в салонах Парижа и других важных городов Европы.

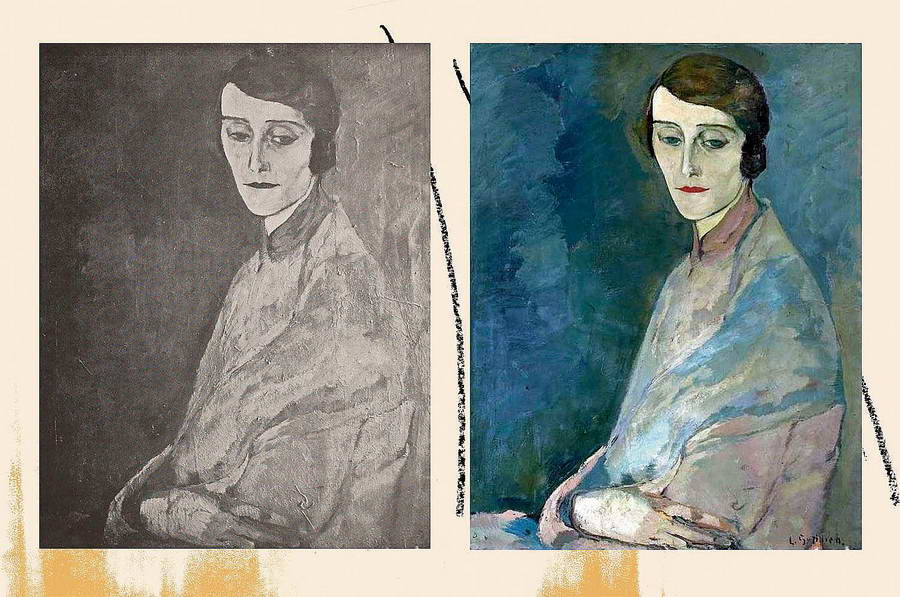

В письме Шнейду от 6 февраля 1932 года плодовитый импрессионист Леопольд Готтлиб вывел образ польско‑еврейского художника, существенная часть жизни которого проходит в странствиях. В его семействе чудесное сплеталось с трагическим; на формирование Готтлиба большое влияние оказала и ранняя смерть старшего брата, Мауриция Готтлиба (1856–1879), талантливого художника:

Мой старший брат, Мауриций Готтлиб, как вам наверняка известно, скончался в возрасте 23 лет, вскоре после моего рождения. Смерть сына стала для наших родителей чудовищным ударом, и они совершенно утратили волю к жизни. Отец забросил дела и тоже вскорости умер. Детство мое было очень печальным.

Из детства, омраченного историей Мауриция, Леопольд вынес собственный утонченный художественный стиль и собственный транснациональный опыт. Он описывает время, проведенное в краковской Академии искусств, раннюю славу, которую принесли ему портреты, конфликты с Борисом Шацем, эксцентричным художником, уроженцем Литвы, основателем иерусалимской Академии искусств «Бецалель». «То был печальный удар, поскольку [палестинский] пейзаж совершенно меня устраивал и как художника, и как человека (если, конечно, подобное разделение существует)». В Палестину влекло и других художников из числа польских евреев, переписывавшихся со Шнейдом, например Мишеля Кикоина (1892–1963) и Самуила Ободовского‑Орьяху (1892–1963): оба осели в Палестине. Польский патриотизм и сионизм Готтлиба сопоставимы лишь с его неотступной потребностью создавать произведения искусства. Если у Готтлиба и был дом, то в Париже, и работы его лишены узнаваемо еврейских примет. Письмо Шнейду он завершает так:

Прежде я писал преимущественно портреты, реже композиции. Теперь все иначе. Больше всего я люблю композиции. Я не умею выразить словами, чем привлекает меня искусство. Однако, искренне желая быть вам полезным, предположу, что писать картины для меня все равно что дышать: я не мыслю жизни без живописи.

Художники‑евреи из Польши порой в студенчестве ненадолго приезжали из Польши в Париж — это было не то чтобы редкостью. Так вышло и у Бенциона Рабиновича. В 25 лет Рабинович получил стипендию от городского управления Белостока на обучение в Париже. В Académie Moderne у Фернана Леже учился и художник Генрик Штренг (Марек Влодарский, 1903–1960), уроженец Львова. Вскоре работы Штренга стали напоминать «механическое искусство» Леже, разновидность кубизма (злопыхатели называли его воплощение у Леже трубизмом): мы видим на них фигуры, похожие на шинного человечка Michelin. Пробыв некоторое время в Париже, где на него также повлияло и знакомство с лидером сюрреалистов Андре Бретоном, Штренг вернулся во Львов.

Многие художники‑евреи никогда не выезжали за пределы Польши, например Авром Гутерман. Когда Шнейд в Варшаве познакомился с Гутерманом, тот был молодым, подающим надежды художником‑абстракционистом, который изображает город в пересекающихся плоскостях цвета. В письме Шнейду Гутерман признается: то, что он из наследника известной хасидской династии превратился в художника‑модерниста (чего никто не предвидел), стало результатом его внутреннего процесса.

Я родился 25 декабря 1899 года близ Варшавы, в маленьком польском местечке под названием Новы‑Двур. Родители мои были люди очень набожные, мой отец, племянник знаменитого цадика реба Енкеле Гутермана из Радзымина (1792–1834), мечтал сделать из меня раввина. Я получил строгое религиозное образование. До 17 лет я учился в радзыминской ешиве, углубленно изучал Талмуд и “Зоар”. Но меня с детства влекло рисование. Рисунки мои изумляли окружавших меня богобоязненных людей. В 1917 году в неразберихе Первой мировой я вырвался из дома, уехал в Краков и вольнослушателем поступил в польскую Академию изящных искусств. Там я провел два голодных и сложных, но душеполезных года. В 1919 году две мои картины поучаствовали в ежегодной варшавской выставке изобразительного искусства. Критики похвалили мои работы, сказали, я подаю надежды. Когда в Варшаве организовали Еврейское общество для распространения просвещения и искусства, я принял участие в его коллективной выставке. Моим творчеством заинтересовался известный специалист по искусству, коллекционер, адвокат Ноах Прилуцкий. Он написал обо мне в “Моменте” (№ 111 от 14 мая 1928 года), что “ни один другой варшавский художник так не владеет цветом, как Гутерман”. Он купил мою картину и стал постоянным моим клиентом.

После Великой войны в мире живописи возникла масса новых направлений, я же стремился уловить импульсивность современной жизни и, с другой стороны, то, что ее укрепляет и сохраняет. Я стараюсь идти своим путем с независимой формой и линией.

А. Гутерман.

Многообразие писем, которые получал Шнейд, сравнится разве что с обилием автопортретов, которые художники прикладывали к этим письмам. Шнейд заимствовал для энциклопедии лишь небольшие фрагменты писем, однако многие из них, как приведенное выше, — удивительные свидетельства самовосприятия и культурной истории.

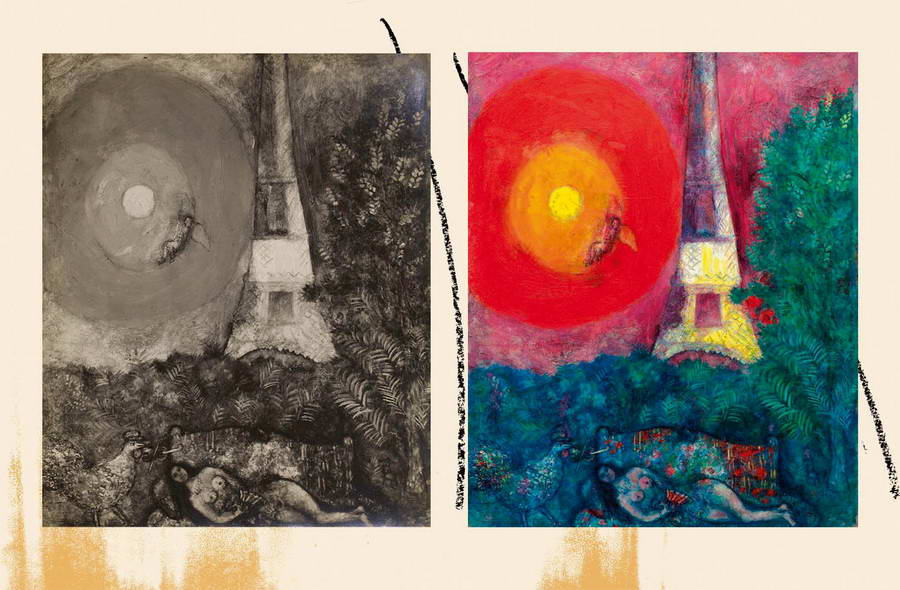

Большинство корреспондентов Шнейда, как скульпторов, так и художников, не обращались в творчестве к еврейской тематике, но те, кто все‑таки изображал еврейскую жизнь, делали это с беспримерной оригинальностью, разнообразием и витальностью. В этом смысле важным примером служит Шагал, но каждый художник или художница творили собственную реальность. Так, к примеру, Натан Шпигель (1866–1942) чеканил на своих барельефах еврейские мотивы — отчасти авангардные, отчасти перекликавшиеся с традиционными еврейскими ремеслами. Леон Шенкер и Авром Лессер рисовали реалистичные картины со сценками из еврейской жизни дома и в синагоге. Натан Грунсвейг и Якуб Пфефферберг писали городскую площадь Кракова, при этом каждый художник пропускал предмет изображения через собственный утонченно выверенный народный стиль. Многие из художников Шнейда создали собственную манеру: так, к примеру, Артур Кольник населяет свои полотна кукольными фигурами, одновременно запоминающимися и манящими. Творческий почерк Ханы Орловой — легкость, с которой она берется за трудные материалы и трудные темы вроде глубокой привязанности: гранитная скульптура библейских персонажей Руфи и Ноемини изображает их слившимися воедино — они движутся в будущее синхронно, словно в танце. Фотографии этих работ — часть архивной коллекции Шнейда; для публикации в энциклопедии он их отсортировал и выбрал лишь малую толику присланных тысяч.

В труде Шнейда встречаются формулировки наподобие «еврейского искусства» или «проблематики еврейского искусства», фразы «Существует ли такая вещь, как еврейское искусство?», однако все они второстепенны по отношению к его методу. Вопрос, вынесенный в заглавие, Der Jude und die Kunst Probleme der Gegenwart, то есть «Еврей и проблематика искусства в нынешние времена», остается без ответа. Организующим принципом Шнейду служит еврейское происхождение его художников; в рукопись включен алфавитный перечень еврейских художников с биографией и примерами работ. Также Шнейд приводит статьи о тех из художников, кого считает новаторами. Их он группирует и обсуждает по темам, например «радикалы» (Рет, Луис Лозовик, Жак Липшиц), или по рубрикам, например «художественный реализм» (Кислинг, Симон Мондзайн, Жорж Карс). Следовательно, категория «еврейское» подразумевает общественную значимость и, конечно же, свидетельствует о национальной гордости, свойственной всем участникам, однако в энциклопедии Шнейд выделяет наиболее авторитетных из своих художников в соответствии с оригинальностью, влиянием, линией и цветом.

Работая над энциклопедией, Шнейд черпал силы из панъевропейской еврейской École de Paris, из кафе, мастерских, у художников, галеристов и критиков со всего Парижа, а также Центральной и Восточной Европы. Шнейд обожал знакомить людей друг с другом, любил разговоры и встречи, с удовольствием курировал выставки, представлял художников публике, порой от искусства далекой, — словом, в 1930‑х служил кем‑то вроде транснационального импресарио. Переписывался с широкими кругами интеллигенции, состоящей преимущественно из евреев, европейцев и художников, но не только. Учась в Венском университете, Шнейд взял интервью у нобелевского лауреата, писателя, реформатора и общественного деятеля Рабиндраната Тагора, уроженца Бенгалии; Шнейду удалось уговорить Мартина Бубера сочинить предисловие для энциклопедии. Она стала продуктом транснационального опыта как Шнейда, так и его художников, чью жизнь определяли передвижения и путешествия с континента на континент, но также надежная почтовая служба и популяризация фотографии, позволявшая им с беспримерной легкостью распространять изображения собственных работ как в своей стране, так и по всей Европе.

В 1930‑х годах в Европе быть художником‑авангардистом означало занимать определенную политическую позицию. В те восемь лет, что Шнейд работал над энциклопедией, с 1929‑го по 1937‑й, нацисты объявили войну искусству и свободе слова, и эта война ядовитым туманом распространилась по континенту. По настоянию Гитлера нацистские пропагандисты заклеймили искусство авангарда как продукцию дегенератов. За относительно ранними работами, например Kunst und Rasse архитектора Пауля Шульце‑Наумбурга («Искусство и раса», 1928), а также местными Schandausstellungen (выставками позора), стихийными потугами очернить модернистов и художников‑евреев, в 1937‑м последовала печально известная нацистская выставка «Дегенеративное искусство». На ней были представлены 16 тыс. работ, которые Геббельс изъял из музейных коллекций Германии. Почти все живые художники, внесенные Геббельсом в черный список, участвовали в энциклопедии Шнейда, в том числе новатор‑абстракционист Отто Фрейндлих (1878–1943) — его примитивистская скульптура под названием «Новый человек» была на обложке каталога устроенной Геббельсом выставки. Энциклопедии Шнейда выпало стать актом гражданского неповиновения — из солидарности с художниками, чья жизнь и деятельность обрели размах бунта, — и, как тогда полагали многие, ореол неуязвимости. Шнейду в голову не приходило, что он — бесспорно, лицо сочувствующее, однако едва ли известное за пределами еврейского мира, — привлечет внимание нацистов. А потом случился аншлюс.

В марте 1938 года нацисты аннексировали Австрию. Незадолго до этого Шнейд передал рукопись энциклопедии в издательство Herman Glanz Farlag: оно специализировалось на публикациях германских евреев, печатало в числе прочих Герцля и Бубера. Но нацисты быстро прикрыли лавочку. Роясь в бумагах издательства, они наткнулись на рукопись. В ней говорилось, что евреи — мощная культурная сила европейского авангарда, художественного движения, которое, по мнению нацистов, поймало в свои подлые сети большую часть западного мира. И нацисты включили Шнейда в черный список.

Шнейд жил в Польше, но как австрийский гражданин, по временному виду на жительство, который требовалось продлевать. А потому нацисты предъявили права на Шнейда и потребовали от польских властей экстрадировать его как врага рейха. Шнейд тогда жил в Бельско‑Бяле, готовился к переезду в Париж (на документах на французский вид на жительство, найденных в бумагах Шнейда, стояла подпись министра культуры Франции, а в качестве временного пристанища значился дом Шагала). Однако, узнав о том, что германские власти требуют его экстрадиции, Шнейд быстро сообразил: ни убежища, ни защиты ему не видать ни в Париже, ни в Польше. И стал скрываться.

Полгода спустя Шнейд попал в руки польских властей. Друзья возмутились против его задержания. Польские власти оценивали ситуацию: нужно было угодить нацистам, но слишком многие граждане Польши, и евреи, и неевреи, поддержали Шнейда. Через три дня власти его отпустили. Но вскоре велели ему в считанные недели покинуть территорию Польши. А если он не уедет, пояснили они, у них не останется выбора: Шнейда арестуют и вышлют в рейх.

Друзья Шнейда понимали, что над ним нависла угроза, и раздобыли для него редкое и драгоценное разрешение на иммиграцию, теудат алия, чтобы он мог уехать в Палестину. Последние три дня Шнейд провел с родными в семейной гостинице в Щирке, попрощался с матерью, сестрой и зятем, на поезде уехал в Румынию и в конце января 1939 года сел в Констанце на пароход. Тот прошел по диагонали юго‑западным краем Черного моря, далее через Босфор и Дарданеллы и по Эгейскому морю направился на восток, в Средиземное. Кроме черновика рукописи, у Шнейда были с собой четыре больших чемодана примерно с 2500 документами, имевшими отношение к энциклопедии. К концу войны эти чемоданы стали своего рода черным ящиком довоенного мира еврейского искусства.

Первые годы в Палестине выдались для Шнейда настолько тяжелыми, что ему было не до публикаций. Местная ивритская газета сообщила ишуву о его приезде — как‑никак, видный интеллектуал, но вообще в Палестине знакомых у него, считай, не было. Он скитался по чужим углам, ночевал у небогатых обитателей Яффы и Тель‑Авива. По сравнению с тем, к чему Шнейд привык к Европе, жизнь в ишуве была простой и бедной, а после того как правительство британского мандата объявило о режиме жесткой экономии, условия только ухудшились. Шнейд читал лекции по истории искусства, пользуясь самодельным диапроектором из волшебных фонарей, которые тогда еще были в ходу в Европе. После смерти Шнейда его жена Мирьям Офсейер рассказывала в интервью, как муж грузил громоздкий проектор на крышу автобуса компании «Эгед», на котором добирался до слушателей в дальних концах Палестины.

Средств на культурные мероприятия у кибуцим, клубов, сообществ, в которых Шнейд выступал с лекциями, было мало, но их участники жадно впитывали познания об искусстве. Один из корреспондентов Шнейда пригласил его прочесть лекцию в кибуце Эцион, если удастся выбраться в субботу вечером: в шабат электричеством почти не пользуются, пояснял автор письма, и в кибуце хватит мощности, чтобы Шнейд подключил проектор. В письме с приглашением прочесть лекцию, на этот раз перед израильским профсоюзом в Иерусалиме, его представитель господин Шимони спрашивает: «Какова минимальная сумма, за которую вы согласитесь прочесть нам лекцию?» С каждой неделей Шнейд все яснее понимал, что здешние его обстоятельства не изменятся; бегство в Палестину спасло ему жизнь, но при этом ее сломало.

Лишь в 1957 году Шнейд вновь предпринял попытку опубликовать энциклопедию. К этому времени он уже знал о гибели родных (в хранящемся в архиве письме сосед извещает Шнейда о том, что его мать, сестру и зятя в первые дни войны отправили в лагерь смерти) и своей бывшей девушки Каролы Гуттман, тоже искусствоведа (в архиве хранится письмо Гуттман: она пишет о том, что нацисты захватили Польшу, и справедливо предполагает, что ей не выжить). Шнейд стал свидетелем создания Израиля и последующих войн. В 1945 году он женился на Мирьям (урожденной Гольдшмит), ее родители были эмигранты из Российской империи. До 1929 года семья Мирьям жила в Хевроне, потом в Иерусалиме.

В 1947‑м Отто и Мирьям осели в Хайфе; Отто получил должность преподавателя истории архитектуры и искусства в Технионе, Израильском технологическом институте. У Шнейдов родились два сына, Моше и Яаков. Шнейд по‑прежнему публиковал труды по истории искусства и сам занимался искусством, преимущественно скульптурой. Гибель родных стала для него страшным ударом; Шнейд создал монумент памяти жертв Холокоста, предлагал его различным организациям, но тщетно.

В конце 1950‑х Шнейд заключил договор с израильским издательством о публикации энциклопедии в переводе на иврит. В отредактированном предисловии он пишет: «Эта книга была написана до войны», однако с тех пор превратилась в «документальное свидетельство истории целого мира, которого больше нет». Шнейд дал энциклопедии новое название — «Наше искусство в диаспоре». Перевод на иврит был почти готов, когда другое, конкурирующее, израильское издательство выпустило книгу «Еврейское искусство» знаменитого еврейско‑британского историка Сесила Рота. «Еврейское искусство» Рот толковал масштабно: оно брало начало в песках древнего Израиля, а действие последней победной его главы разворачивалось в современном Израиле. Из опасения, что вторая книга на подобную тему спросом пользоваться не будет, издатель Шнейда отказался публиковать энциклопедию. Тогда Шнейд обратил взор на английские издательства и, рассылая письма с запросами, решил обновить статьи о биографиях художников.

О судьбе многих из них Шнейд, скорее всего, узнал после войны от своих друзей, знакомых и коллег. О тех, кто успел покинуть Европу, ему было известно. После того как в 1939 году Германия захватила Польшу, а в 1941 году Францию и Нидерланды, некоторые художники‑евреи, обитавшие в Париже, поспешили покинуть Францию. Шагал и Виктор Тишлер оказались в Соединенных Штатах, а бывшие германские подданные Людвиг Шверин и Людвиг Майднер бежали в Великобританию. (Майднер после войны писал Шнейду об «унизительных», однако же «плодотворных» годах, проведенных в британском лагере для врагов государства.) Леопольд Леви, известный художник‑фовист, бежал в Турцию и устроился преподавателем в Школу изящных искусств в Стамбуле; там его очень ценили.

Шнейд знал, что у большинства обитавших в Париже художников‑евреев из Восточной Европы не было французского гражданства, следовательно, их одними из первых могли отправить в лагеря смерти. Еврейские художники, граждане Франции, понимали, что им грозит опасность, бросали мастерские и квартиры на Монпарнасе и перебирались в более безопасные места — свободную зону на юге Франции. Но какими бы известными и уважаемыми они ни были до войны, теперь на них охотились, как на диких зверей. Так, Надин Нишавер в книге «Еврейские художники Парижской школы» пишет, что Хоэрман несколько раз пыталась выехать из Франции по поддельным документам, но ее задерживали французские жандармы, когда она дожидалась контрабандиста, который переправит ее через границу с Испанией. Хоэрман посадили в тюрьму в Тулузе; в конце концов художница сгинула в Аушвице. Точно так же нацисты обнаружили 65‑летнего Отто Фрейндлиха, художника‑модерниста, одного из главных новаторов. Он прятался в сарае на ферме в Пиренеях; в 1943 году Фрейндлих погиб в газовой камере Майданека.

Архив Шнейда демонстрирует, на что он был готов ради переписки с художниками или их уцелевшими родственниками. Так, уроженцу Литвы Лазарю Сегалу (1891–1957), перебравшемуся в Бразилию, Шнейд писал:

Уважаемый господин Сегал,

После нескольких месяцев поисков мне так и не посчастливилось найти ваш адрес, и я попросил посла Израиля в Бразилии переслать вам это письмо.

Надеюсь, вы меня помните. Я помню вас живо, не только ваши картины, но и вас, ваш прекрасный парижский дом (в 1931 году) и не в последнюю очередь гостеприимство вашей жены.

Я пишу о вас в одной из книг. В 1938 году ее должны были издать в Вене, но она попала в лапы оккупантов вместе со 160 репродукциями и всеми оригиналами фотографий (у меня остались два присланных вами снимка).

В настоящее время я обновляю энциклопедию…

На расспросы Шнейда о других художниках его корреспонденты отвечали списками уничтоженных. Уроженец Вильны художник Исаак Лихтенштейн, один из основателей лондонской галереи «Бен Ури», автор книг по искусству на идише, в том числе журнала без текста «Махмадим», был в Нью‑Йорке, когда разразилась война. В 1956 году Лихтенштейн писал Шнейду из США: «Маневич умер, Мещанинов тоже [оба в США от естественных причин], [Макс] Банд в Калифорнии».

Судя по письмам 1956 года, после войны некоторые из уцелевших корреспондентов Шнейда уже не так гордились своим еврейским происхождением. Например, легендарный художник‑абстракционист Альфред Рет (урожденный Рот). Судя по их довоенной переписке со Шнейдом, Рет согласился участвовать в энциклопедии. Но в 1956‑м Рет, извиняясь, пишет, что многое изменилось, он ныне считает себя французским художником и не хочет, чтобы о нем упоминали в энциклопедии еврейских художников. «Надеюсь, вы понимаете причины, повлиявшие на это решение», — уклончиво пишет Рет.

Нацисты убили множество еврейских художников, однако война и ее последствия потрепали и подточили ту гордость, которую многие из них до войны чувствовали за свое общее еврейское происхождение. Коллега Шнейда А. Серата, парижский идишист, помогавший после войны наладить контакт с выжившими художниками, спрашивал Шнейда в письме: «А как быть с теми художниками‑евреями, которые приняли христианство? Вы по‑прежнему не хотите включать их в энциклопедию?» Судя по рукописям Шнейда, он намеревался включать в энциклопедию всех евреев, в том числе и крещеных.

К концу жизни Шнейд уже почти ничего не писал, в основном занимался искусством. Убежденный пацифист, он покинул Израиль до того момента, как его сыновья достигли призывного возраста. Семейство поселилось сперва в Скрантоне, штат Пенсильвания, потом в Торонто. Мирьям устроилась работать учительницей иврита, Шнейд посвятил себя живописи. У него состоялось семь персональных выставок в США и еще одна в Канаде. Шнейда не стало в 1974 году. В 1998 году Мирьям передала его личные бумаги в Университет Торонто. Библиотека и архив Канады признали архив Шнейда национальным достоянием.

Трудно понять, отчего энциклопедию Шнейда так и не опубликовали. После войны Шнейд выбрал иврит и подумывал о том, чтобы перевести ее на английский, поскольку это два языка евреев, их настоящего и будущего. Однако коллеги Шнейда, Фенстер и Сандель, издали свои энциклопедии, причем, что примечательно, на идише, когда идиш уже не без оснований считался языком прошлого. Энциклопедии Фенстера и Санделя пользовались спросом. Это, по сути, два панегирика — истребление еврейской культуры интересует авторов больше, чем ее сила и достижения. Во всех трех вариациях своего труда Шнейд ставит во главу угла эстетику. Художники‑евреи для него в первую очередь художники: они и сами предпочли бы, чтобы их воспринимали именно так. Однако после Холокоста для истории еврейских художников‑авангардистов, очевидно, не нашлось ни языка, ни концептуальной структуры, а может, и публики.

Оригинальная публикация: The Lost Encyclopedia of Jewish Artists

Рисунок Шиле достался наследникам коллекционера, убитого нацистами

Пропавшие на 80 лет работы художника, жертвы Холокоста, возвращаются в Париж