Похвальное слово императору Адриану

Адриан во многих отношениях человек замечательный, император из лучших: Эдвард Гиббон в «Истории упадка и разрушения Римской империи», написанной в конце ХVIII века, говорит, что из пяти самых лучших (династия Антонинов: Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий). Время их последовательного правления (96–180‑е годы н. э.) — пик могущества и процветания империи.

Успешный полководец, трезвый политик, строитель, фортификатор, ценитель искусств, философ. По словам Михаила Ростовцева , «интеллектуал, наделенный тонким артистическим вкусом. Последний афинянин и романтик на троне». Любил Грецию. Первый римский император, на греческий манер украсивший лицо бородой — с его подачи борода стала императорской модой.

Любовь Адриана к Антиною и его сокрушение об утрате юного друга обогатили музеи тысячами скульптур прекрасного мальчика и подвигли Рильке на написание знаменитого «Плача».

Из письма Андрея Графова :

…В Афинах, на агоре, есть так называемая Библиотека Адриана. Довольно хорошо сохранилась, колонны стоят. Но пускают туда за плату, по билетам‑абонементам. И на входе написано: Библиотека Адриана работает с такого‑то часа по такой‑то. Выглядит мистично. Так и представляешь, где‑то в бессмертии, в метапространстве, эту библиотеку: настольные лампы, полумрак.

Адриан, не доверяя другим столь важное дело, сам себе сочинил трогательную эпитафию, начинающуюся словами: Animula vagula blandula. Вот перевод Григория Дашевского, сделанный им в сентябре 2013 года, за три месяца до смерти:

Душа моя шаткая, ласковая,

тела и гостья и спутница,

в какие места отправляешься,

застылая, бледная, голая,

и не пошутишь как любишь?

Ох, не пошутишь.

Правда, вменяли Адриану — норовили обидеть — казнь Аполлодора , и только лишь за эстетическую насмешку (не замай императора!). Но современные нам историки утверждают: навет, фейк, клевета злобных сенатских недоброжелателей, тьфу на них.

То есть солнце на троне, всем, решительно всем хорош.

Император‑злодей

Между тем в еврейской исторической памяти Адриан остался как законченный, архетипический злодей, вроде Фараона и Амана. И в христианском предании — но это так, à propos — тоже к злодеям причислен, хотя по другим причинам. Как всегда, дело в контексте.

Адриан, поставивший своей целью искоренение иудаизма (он запретил обрезание и изучение Торы), украсил свое правление многочисленными казнями еврейских мудрецов и не только мудрецов: в результате подавления восстания Бар‑Кохбы (132–136 годы н. э.) была истреблена значительная часть еврейского населения Иудеи.

Как раз когда император подавлял Бар‑Кохбу, строилась упомянутая Графовым библиотека (132–134 годы н. э.). С библиотекой, несмотря на грандиозность сооружения (122 на 82 м), справиться удалось быстрее.

Адриану, кстати, принадлежит политико‑географическое наименование, пережившее тысячелетия и не только дошедшее до наших дней как нечто само собой разумеющееся, но и сохранившее острую политическую актуальность.

Именно Адриан переименовал провинцию Иудею в Палестину, дабы навсегда изгладить из исторической памяти связь этой земли с евреями. Переименовал он и Иерусалим, но, в отличие от Палестины, эта топонимическая затея оказалась эфемерна: кто, кроме специалистов, знает сегодня об Элии Капитолине?.. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех.

А назвал в свою честь: полный набор имен императора: Publius Aelius Traianus Hadrianus.

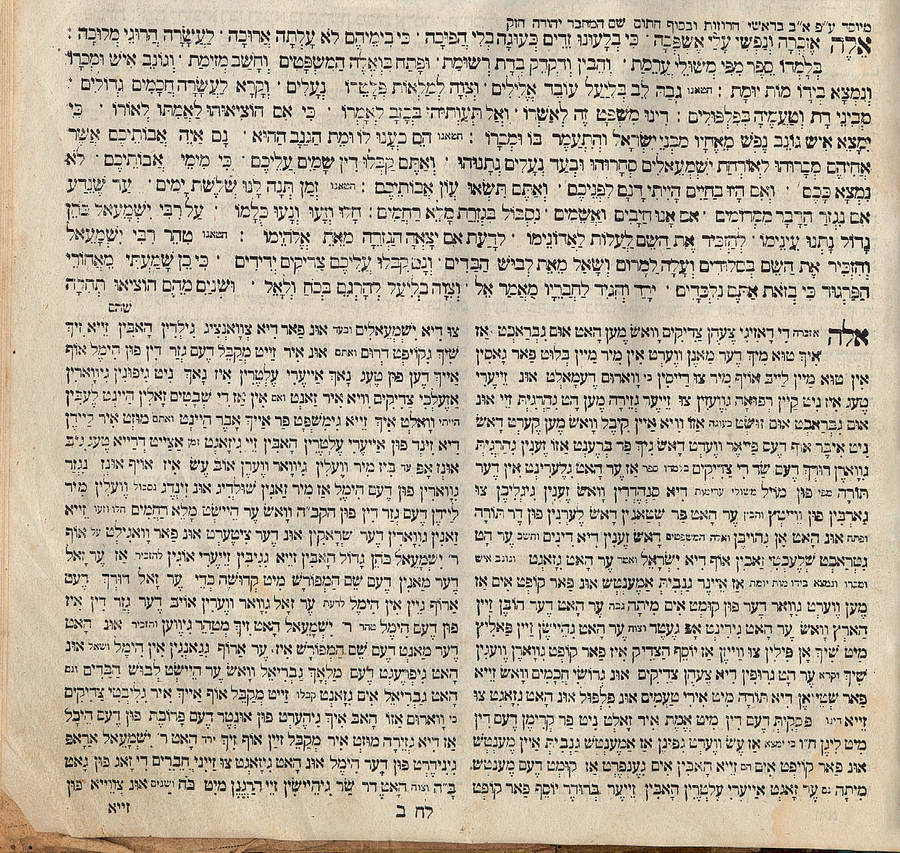

Десять казненных царством

Адриан стал героем небольшой литургической поэмы (пиюта) «Этих вспомню я» о десяти еврейских мучениках — «десяти казненных царством» . Отметим (хотя здесь это и не имеет отношения к делу), что поэма облачена в одежды алфавитного акростиха: строфы расположены в алфавитном порядке — словесная игра, широко распространенная в средневековой еврейской поэзии.

В поэме сказано, что настольной книгой императора была Тора, причем учил он Тору под руководством людей «сведущих» , вникал в текст «кропотливо», стало быть, учился с охотой.

Итак, все было при нем: достойные учителя, интерес, хорошая умственная кондиция.

Однажды, изучая недельный раздел «Мишпатим», прилежный Адриан дошел до такого закона:

Кто украдет человека и продаст его, и он будет найден в руках его, должен быть предан смерти.

(Исх., 21:16)

Проблема, не утратившая актуальности и поныне. Правда, Совет Европы вряд ли согласился бы с мерой наказания. Но что делать: Тора не всегда созвучна гуманизму новой Европы.

Поразмыслив над прочитанным, торолюбивый Адриан повелел пригласить десять самых выдающихся учителей Израиля. И они все пришли, ибо от приглашений императоров обыкновенно не отказываются. Не принято.

И сказал он им: «Изъясните правдиво закон этот, не извращая истины. Какому наказанию подлежит человек, который похитил кого‑либо из братьев своих, сынов Израиля, и поработил, и продал его?»

Смотрите, как Адриан ставит вопрос: он не просто цитирует соответствующий пассаж «Мишпатим», он добавляет существенное: «кого‑либо из братьев своих, сынов Израиля». Добавление, подтверждающее и качество учителей императора, и собственную его вовлеченность в изучение Торы.

Дело в том, что слова эти вовсе не вольный пересказ: Адриан почти дословно воспроизводит расширенную редакцию того же повеления во Второзаконии, раздел «Ки‑теце»:

Если найдется человек, который похитил кого‑либо из братьев своих, из сынов Израиля, и издевался над ним, и продал его, то пусть умрет похититель этот; искорени же зло из среды твоей.

(Втор., 24:7)

Для талмудической культуры такая игра с текстами совершенно естественна. Адриан учился у хороших учителей, был хорошим учеником — значит, тоже должен уметь.

Итак, император ставит вопрос. И когда учители Израиля, опираясь на те же тексты, отвечают ожидаемое: похититель подлежит смерти, — Адриан восклицает: «Каковы предки ваши, что продали брата своего <…>?!»

Вдумчивый и «оснащенный» знаниями император применяет закон о похищении человека к истории Иосифа, проданного братьями в рабство. После гневной тирады (показное возмущение, домашняя заготовка, выдаваемая за импровизацию) Адриан переходит к практической стороне дела:

Примите же вы на себя ныне небесную кару, ибо с того времени не было мужей, подобных вам. Если бы предки ваши были живы, я бы осудил их пред вами, теперь же вы должны понести наказание за предков ваших.

И для императора, и для приглашенных им великих мужей, и для читателей первой руки этой истории тысячу лет назад, да и сегодня коллективная ответственность сама собой разумеется: Израиль во времени и пространстве — единое целое: все евреи ответственны друг за друга. Сугубая же ответственность — на духовных вождях народа, как бы репрезентирующих весь Израиль.

Адриану в этой истории недостаточно казнить еврейских мудрецов по своему императорскому праву — он хочет осудить их по праву Торы, добавляя таким образом экзотических специй в ставшее рутинным блюдо казней. Мудрецы просят о трехдневной отсрочке,

дабы узнать нам, предопределено ли это свыше, и, если мы подлинно виновны, покоримся приговору Всемилосердного.

Наслаждающийся игрой император (что значит культурный человек!) удовлетворяет их просьбу, длит удовольствие, торопиться ему некуда.

Далее повествуется о мистической консультации одного из десяти — рабби Ишмаэля. Он получает от небесного мужа в сияющих одеждах ответ, не оставляющий надежды:

Примите это на себя, праведники, друзья Г‑сподни, ибо донеслось до Меня из‑за завесы, что не избежать вам этой уловки.

Как это понимать? Адриан прав и они должны своей мученической кончиной искупить грех патриархов? Адриан не прав, но они не должны принимать участие в бессмысленной навязанной дискуссии, доставляя удовольствие тирану, который рассматривает ее лишь как «уловку», в любом случае приводящую к казни?

И вот, «повелел нечестивый предать их жестокой казни», а они не сделали никакой попытки избежать ее.

Далее, сколько позволяет еврейский алфавит, двадцать две буквы, описывается, как мучили и убивали великих учителей Израиля. С большой выразительностью. Своего рода средневековый триллер. В какой‑то момент и видавшие виды ангелы не выдерживают:

Это ли награда за изучение Торы? О Ты, облекающийся светом, как одеянием! Враг поносит Твое Имя, великое и грозное, хулит и глумится над словами Торы.

В горестном восклицании ангелов характерная для талмудической словесности незакавыченная цитата, естественным образом опознаваемая читателем, для которого все это писано: «Облекающийся светом, как одеянием» — это псалом 104:2 (103:2).

На сетования ангелов звучит ответ свыше:

Если услышу еще хоть возглас, превращу мироздание в воду, в хаос бесформенный создания Свои [небо и землю]! Таков приговор Мой, смиритесь с ним, наслаждающиеся Законом Моим.

Здесь в первом предложении аллюзия на первые два стиха Библии, содержащая прямую цитату:

В начале сотворил Б‑г небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Б‑жий носился над водою .

«Хаос бесформенный»/ «безвидна и пуста» — перевод одних и тех же слов еврейского оригинала.

Угроза Б‑га в ответ на сетования ангелов апеллирует, помимо того, к апокалиптическому видению Иеремии:

Смотрю я на землю, и вот, она разорена и пуста — на небеса, и нет на них света.

(Иер., 4:23)

Очевидный прокол Синодального перевода: одно и то же словосочетание из оригинала в разных местах корпуса переводится по‑разному, из‑за чего важная для понимания отсылка к началу Творения становится менее отчетливой.

Призыв к смирению формально обращен к ангелам, но «наслаждающиеся Законом Моим» — определенно осужденные на пытку и смерть мудрецы, ибо Закон (то есть Тора) дан людям, а не ангелам.

Десять казненных Адрианом еврейских мудрецов типологически повторяют подвиг «мужа скорбей» Исайи, который, будучи невинным,

был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши <…> за преступления народа Моего претерпел казнь.

(Ис., 53:5, 53:8)

Б‑г может простить прегрешения народа. Молитвами об этом наполнена служба Йом Кипура. У Исайи, наряду с прочими, есть красивый образ: Б‑г берет грехи человека и забрасывает себе за спину — всё, нет их (Ис., 38:17).

Однако в тексте, который мы читаем, иная концепция: глядя, как страдают праведники, в гневе и сострадании Б‑г может разрушить созданный Им мир, но неискупленный грех не может быть аннулирован, ибо это привело бы к слому фундаментальных принципов мироздания.

Иосиф, как мы знаем, простил братьев. Однако здесь этого оказывается недостаточно: грех все равно требует искупления, требует невинной жертвы, которая взяла бы этот грех на себя.

Согласно преданию, император усердно учил Тору, однако, как сказали бы философы, вопрос в интенции. Адриан был в числе первых, кто обратил Тору против евреев (в данном случае литературная условность рассказа не имеет значения). Эта забава пережила века и стоила евреям рек крови.

Нomo ludens

Пара важных деталей, опущенных ранее. Итак, император ставит вопрос, какой кары заслуживают похитители людей, и, когда учители Израиля ожидаемо отвечают: «Смерти», Адриан восклицает (на сей раз полная цитата):

Каковы предки ваши, что продали брата своего каравану ишмаэльтян, отдав его за пару башмаков?!

Ишмаэльтяне (в синодальной традиции «измаильтяне») значения тут не имеют, а башмаки как раз имеют: про башмаки я ранее умолчал, теперь специально про них.

Адриан рассматривает башмаки как важную часть тщательно подготовленного перформанса: чертог, куда приглашены великие мужи Израиля, завален обувью. Каков затейник! Подлинный homo ludens . Концептуалист почти за две тысячи лет до торжества концептуализма. Башмаки визуализированы. Более того, материализованы. Пусть еще до того, как прозвучало слово, поломают себе голову: что бы это могло значить. Адриан определенно ловит кайф, видя, как мудрецы недоуменно смотрят на башмаки и переглядываются, но потом, конечно, опредмеченную императором аллюзию принимают: естественно, у них с Адрианом общий культурный бэкграунд — потому и было все затеяно.

Откуда взялись башмаки?

Так откуда взялись эти концептуальные башмаки, сами собой разумеющиеся как для властительного провокатора, так и для мудрецов Израиля? В Торе о башмаках ни слова, тем не менее о них хорошо известно и императору, и мудрецам, и читателям этой истории.

Тут естественно вспомнить пророка Амоса (2:6): «…продают праведника за серебро и бедняка за пару башмаков»: преступления, за которые Г‑сподь карает беспощадно. В рамках классической экзегезы праведник и бедняк (в смысле бедолага) оказываются одним и тем же лицом, но это лицо обобщенное. Амос, во всяком случае явно, не имеет в виду продажу Иосифа. Но пара башмаков определенно из Амоса. Опять‑таки только пара, а не обувной магазин.

Отметим, Амоса и Адриана разделяют лет девятьсот, а Амоса и автора «Этих вспомню я» — почти две тысячи. Существует ли какое‑то промежуточное звено, связывающее высказывание Амоса с историей продажи Иосифа и ставшее если не к моменту Адриановых казней, то к моменту написания «Этих вспомню я» общим местом? Вообще‑то должно существовать: в предании повествуется о башмаках как о чем‑то общеизвестном. Если бы это была личная интерпретация автора, его бы просто не поняли.

И такие тексты есть. В литературе талмудического круга высказывание Амоса отчетливо ассоциируется с историей продажи Иосифа. Стало быть, культурный император и мидраши знал.

Можно предположить, что он не только Тору учил, но и Талмуд — по листу в день, как положено . Вот что значит серьезное отношение к тексту! И это во времена, когда никакого Талмуда еще и в помине не было: мидраши зафиксированы были через сотни лет после Адриана, но все‑таки раньше, чем пиют «Этих вспомню я».

Так что у автора сочинения была готовая, притом хорошо известная еврейскому миру интерпретация, и вопрос, откуда взялись башмаки, просто не мог возникнуть.

Свидетель обвинения

Теперь понятно, где Адриан — точнее, еврейский литературный Адриан — позаимствовал башмаки. Но где взяли их авторы мидрашей? Или это их собственное изобретение?

Нет, и у них был предположительный источник: апокриф I века до н. э. под названием «Заветы (завещания) двенадцати патриархов», первоначально написанный на иврите (или на арамейском), но дошедший до нас по‑гречески в редакции, к которой приложили руку христианские переписчики.

Образцом для этого сочинения послужила прощальная речь умирающего Яакова, которой посвящена 49‑я глава книги Бытия. Подобно тому как он обращается к каждому из собравшихся у его ложа сыновей, в «Заветах двенадцати патриархов» каждый из состарившихся детей Яакова обращается к своим потомкам.

Их речи полны апокалиптических пророчеств, назиданий и рассказов о жизни. Интерес здесь для нас представляет рассказ Звулона, десятого сына Яакова, младшего (шестого) сына Лии: он предстает в этом сочинении своего рода «свидетелем обвинения» и дает следующие показания:

От платы за Иосифа не взял я своей части, дети мои. Но Симеон, Дан, Гад и другие братья наши, взяв плату за него, купили обувь себе и женам, и детям своим .

(Завещание Звулона, 3:1, 2)

«И себе, и женам, и детям» — теперь понятно, отчего Адриановы чертоги были завалены обувью.

Звулон объясняет, почему купили именно башмаки: не из практических соображений открывшейся вдруг общей обувной нужды, но в угоду злобной концепции. Вот что говорят полные ненависти братья:

Пропитания не купим, ибо это цена крови брата нашего, но ногами потопчем ее за то, что говорил он, будто станет властвовать над нами; и увидим, что будет из его снов.

(Завещание Звулона, 3:3)

Положим, впрямую Иосиф так не говорил, но из рассказанных им снов это следовало. Насколько рассказ его был проявлением простодушия, насколько — бессознательной, а то и сознательной провокацией, Тора умалчивает. И получил он братский ответ на свое подростковое бахвальство. Потопчем ногами кровь брата своего в специально купленной для этой забавы обуви — как бы им же, что добавляет ситуации остроты, и профинансированной.

По‑видимому, это первый письменный текст, в котором в истории продажи в рабство Иосифа появляются башмаки. Правда, в те времена существовала культура устной передачи знаний, не уступавшая письменной и постоянно ее подпитывавшая.

Как видим, пара Амосовых башмаков весьма умножилась: из посеянного пророком семечка со временем вырос баобаб.

Но небыстро.

Особенности фиксации исторической памяти

Удивительный факт: в постбиблейские времена, вплоть до XVI века, еврейская мысль утратила всякий интерес к привычной нам историографии и сосредоточилась исключительно на историософии. Фиксация череды исторических фактов в их последовательности представлялась делом, настолько не заслуживающим внимания, что первым еврейским авторам, повернувшимся лицом к принятой в Европе историографии, приходилось оправдываться.

В еврейском традиционном мире существовали и существуют поныне готовые матрицы с их кристаллизующими исторический смысл центрами, под которые подверстываются предшествующие и последующие исторические события. При этом циклически повторяющийся и, соответственно, ежегодно литургически и ритуально отмечаемый день полностью заслоняет конкретную точку на оси времени. Условный средний человек еврейского ортодоксального мира на вопрос, когда был разрушен Храм, ответит не задумываясь: девятого ава. Но на вопрос, в каком году и даже в каком веке это случилось, ответит вряд ли, потому что в его картине мира это неважно.

Приведу частный и слегка комический пример из относительно недавнего прошлого. Агнон успешно заморочил всем голову, слегка скорректировав дату своего рождения так, чтобы она выпадала на девятое ава. При этом, синхронизируя григорианский календарь с еврейским, малость промахнулся. Но об этом знают только историки‑крохоборы. Ему было важно, чтобы день его рождения идеально вписывался в историософскую матрицу, а не зависел от случайных обстоятельств.

Напомню, в этот день, согласно еврейскому пониманию истории, не только был разрушен Храм (точнее, оба храма), не только случился ряд других трагических событий, но это еще и день предстоящего рождения Мессии. В подверстывании даты своего рождения к готовому смысловому центру Агнон действовал в духе древней традиции фиксации исторической памяти. Он распорядился бы и днем своей смерти, но это оказалось затруднительно.

Или вот еще, из его нобелевской речи:

Из‑за того что Тит, государь Римский, разрушил Иерусалим и изгнал народ Израиля из своей страны, родился я в одном из городов Изгнания.

Тит, государь Римский, действительно разрушил Иерусалим, но вовсе не «изгнал народ Израиля из своей страны» — иначе откуда бы взялись замученные Адрианом; еще и провинция Иудея не переименована, еще и Иерусалимский Талмуд не написан, еще несколько веков в Стране Израиля будет существовать плотное еврейское население. Но Агнон, в стиле древней традиции фиксации памяти, дает обобщенную историософскую схему катастрофы Первой иудейской войны и последующих событий, не заморачиваясь замутняющими дело деталями.

С «десятью казненными царством» та же история: это не скрупулезно зафиксированное историческое событие, а своего рода агиография. Десять еврейских мучеников (имена их отчасти варьируются) погибли в разное время. Так, рабби Шимон бен Гамлиэль (точнее, рабби Шимон бен Гамлиэль Старший) был одним из руководителей антиримского восстания (66–73 годы н. э.), о нем пишет Иосиф Флавий, тогда же, то есть за 60 лет до казни рабби Акивы, рабби Шимон и погиб. Причем не исключено, что убили его не римляне, а противостоящие ему еврейские политические радикалы. Адриан не то что не был тогда императором — он еще не родился.

А с точки зрения тогдашней еврейской историософии это просто не имеет значения: пусть Адриан ответит за всё.

Впрочем, Адриан в пиюте «Этих вспомню я» впрямую и не назван: в поэме говорится о безымянном нечестивом властителе. Но следует заметить, что и Рим там тоже не назван — скрыт за анонимным «царством». Тем не менее и «царство», и «нечестивец» легко идентифицируются.

Анонимность функциональна: предание выводит сюжет за рамки конкретных событий, мифологизирует его. Не названный в тексте Рим репрезентирует иноплеменное царство вообще, неупоминаемый Адриан — иноплеменного злодея‑правителя, а конкретно названные мудрецы (круглым числом десять) — всех еврейских мучеников: архетипический сюжет для всех стран и времен, то, что происходит везде и всегда и, как оборотная сторона, — здесь и сейчас, сегодня, с нами.

Cмысл предания

У разных текстов разная судьба, и они имеют разный вес в культурном обиходе. «Этих вспомню я» — текст, сохраняющий актуальность более чем тысячу лет не только благодаря своему содержанию и художественной выразительности, но и в силу характера бытования: у ашкеназов он удостоен чести быть включенным в покаянную службу Йом Кипура, у сефардов — в молитвенный плач Девятого ава.

Отсюда два следствия. Во‑первых, каждый еврей, чья жизнь ориентирована на синагогу, перечитывает этот текст, по крайней мере, раз в год и размышляет над ним всю жизнь. Во‑вторых, он становится религиозно инспирированной историософской моделью.

Пиют «Этих вспомню я» был написан после Первого крестового похода (1096–1099). Почему еврейская мысль, память и воображение обращаются в это время к событиям тысячелетней давности, происходившим в ином географическом и политическом пространстве?

Обобщенный ответ на этот вопрос дал Йосеф‑Хаим Йерушалми в книге, посвященной проблеме еврейской фиксации исторической памяти . Он не упоминает «Этих вспомню я», но история «десяти казненных мудрецов» идеально вписывается в его концепцию:

Важно понять, что нет и реального стремления обнаружить новизну в происходящих событиях. Напротив, имеется подчеркнутая тенденция подогнать даже значительные новые события под знакомые архетипы, ибо даже самые ужасные события иногда кажутся менее ужасными, если их рассматривать в рамках старых схем, а не в их поражающей специфичности .

Первый крестовый поход — время катастрофы, время массового мученичества и крови. Крестоносцы уничтожили десятки процветавших еврейских общин Германии, тысячи евреев были убиты. И уничтоженные общины оказались в ореоле святости, на них не было греха: редкий случай, но именно так зафиксировано в еврейской памяти.

В рамках классической, ориентированной на Библию, нравственной «механики» Б‑г карает за грех и награждает за добродетель, карает за отступничество и награждает за верность; не буду приводить примеров — их не счесть. В Торе постоянно повторяется: если будете исполнять эти заповеди, то (следует список благодеяний свыше), если не будете, то (следует список ужасных последствий такого выбора). Здесь этот принцип поставлен под вопрос: общины исполняли заповеди, но это их не спасло.

Трагическая ирония, вложенная в уста ангелов: «Это ли награда за изучение Торы?»

История о десяти казненных и становится ответом на горестный вопрос. Жертвы иноплеменного царства святы: они отдали жизни не за свои грехи, а за коллективный грех всего Израиля как единого целого. Жертвы крестоносцев повторяли их жертвенный подвиг. Это одна и та же циклически повторяющаяся история.

Автор поэмы прямо этого нигде не говорит, но это следует из контекста. Однако такое понимание возможно, только если игнорировать новизну происходящего, не сводимого к готовому архетипу. Репрессивная политика Адриана была ответом на восстание Бар‑Кохбы, казни мудрецов — казнями духовных вождей восстания (ведь рабби Акива провозгласил Бар‑Кохбу Машиахом). Между тем катастрофа Крестовых походов — первое в истории массовое истребление гражданского населения страны, не связанное с боевыми действиями. Евреев уничтожали только потому, что они были евреями.

Но, как мы видим, еврейскую мысль тогда интересовала не новизна исторических событий, а теодицея, требующая сведения к готовому архетипу: в ней еврейская мысль готова была зайти достаточно далеко.

Именно поэтому рассказ о десяти казненных включен в службу Йом Кипура. Каждый молящийся просит в этот день о прощении своих грехов. Однако же главный, а по тексту и единственный субъект раскаяния не «я», но «мы»: «мы» просим о прощении общих грехов, в том числе тех, которые конкретный молящийся никогда не совершал, даже в голове не было, но, возможно, совершал кто‑то другой, в другой стране и в другое время. Каждый здесь выходит за рамки собственного «я» и идентифицирует себя со всем Израилем как единое целое.

Интересно, что в истории о десяти мучениках мудрецы не используют лежащий на поверхности аргумент защиты против обвинений злодея‑императора: Тора была дарована евреям уже после прискорбного происшествия, и, поскольку закон обратной силы не имеет, братья, продавшие Иосифа, не подлежат суду Торы.

Но если так, если Израиль невиновен, в таком случае ужасные вещи, происходящие с ним, не являются следствием греха. Как же их тогда объяснить? Милосердие, справедливость и всемогущество Б‑га ставятся под сомнение. В традиционной еврейской картине мира это невозможно.

Преступление патриархов, как мы видим, продолжало мучить сознание и сохраняло актуальность. В рамках еврейской историософской концепции грех — опасная реальность, способная порождать ужасные последствия через сотни и даже тысячи лет. Вполне литературный Адриан становится, таким образом, не только символом злодейского иноземного царства, но и, косвенным образом, инструментом самообвинения.

«Этих вспомню я» завершается «посталфавитным» прошением:

Взгляни же с небес, Милосердный, на кровь праведников, пролитую до последней капли!

Взгляни из‑за завесы Твоей и удали пятна греха, о Всесильный Царь, восседающий на престоле милосердия!

Что в этом финальном прошении особенно важно?

Сокрытие Б‑га: в этот трагический момент Его как бы нет, Он скрыт за завесой.

Между тем сокрушенная просьба об удалении греха, сама по себе, есть покаянное признание греха.

Грех был на народе, но погибли за него праведники, лично грехом не оскверненные.

Здесь упование не на справедливость, нет, — на милосердие.

И, будучи включена в покаянную, повторяющуюся ежегодно службу, эта молитвенная кода не связана пространством и временем, она везде и всегда: плач над мучениками перед лицом Б‑га, скрытого за Своей завесой.

Юлиан: отступник или поборник веры?

Римский император Антонин Пий — благочестивый владетель душ