Давайте поговорим о самом злободневном. О здоровье, да?

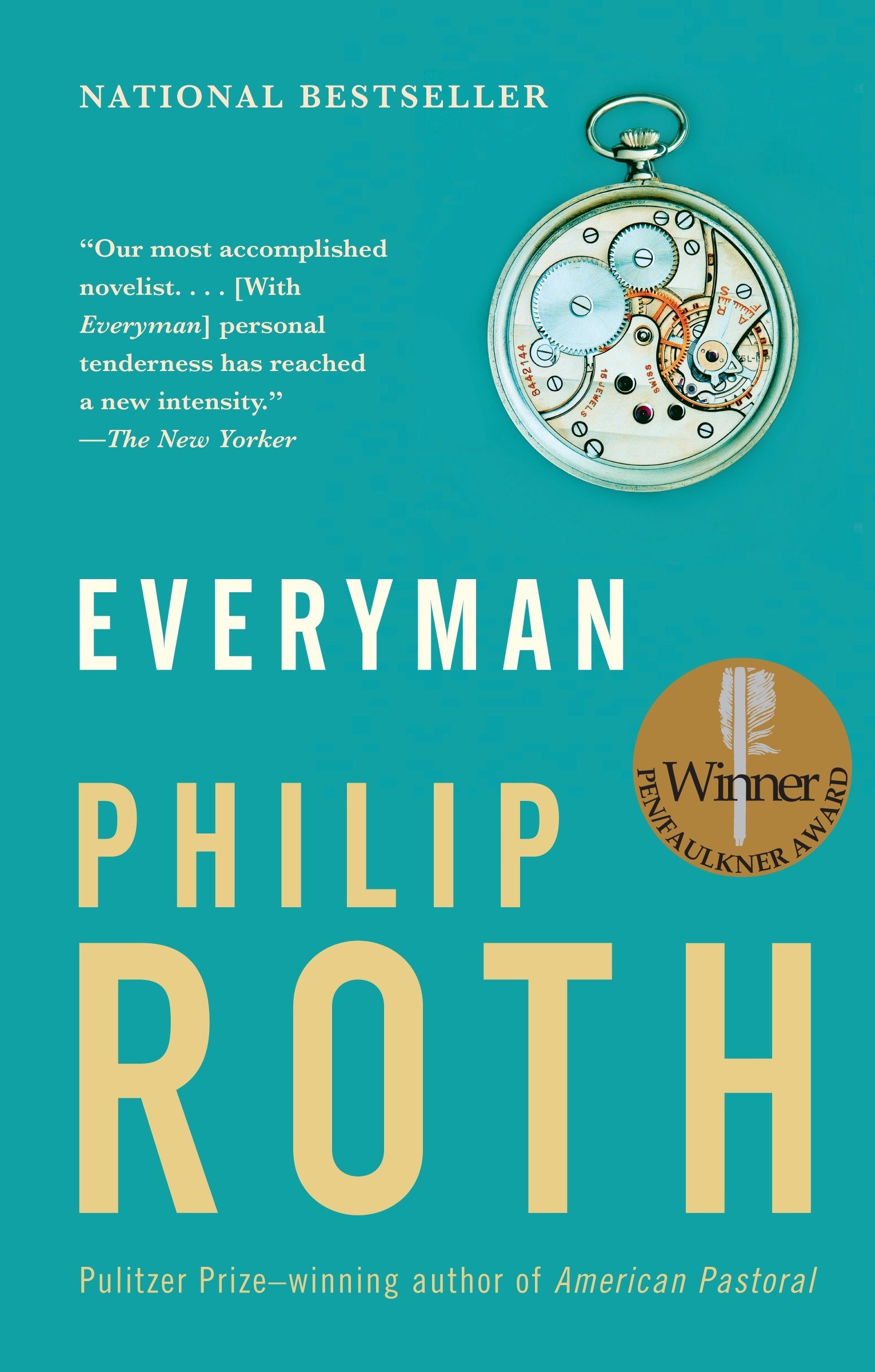

«Как ваш сахар? Как ваше давление? Что сказал врач? Слышали, у NN уже перешло на печень?..» Это цитата из книги Филипа Рота, называется «Everyman». Можно перевести как «Любой», можно внушительнее — «Всечеловек». Книга о жизни американца, американского еврея, сделавшего карьеру в рекламном бизнесе, вышедшего в отставку. Детство, юность. Трижды женатого, двое сыновей от первого брака, дочка от второго. Но не история жизни как таковой, а жизни, как постоянного и неизбежного умирания.

Герой — не положительный. Такой же, как все: «любой». Достаточно умный, достаточно обаятельный, достаточно ничтожный. Большинство близких, что его окружают, — люди более достойные. В первую очередь, родители. Он их очень любит: пожалуй, это единственное, что выдает в нем натуру, в основе своей нежную, добрую, даже чистую. Отец — ювелир, торговал драгоценностями и часами. Завоевал безупречную репутацию, никогда не подгонял покупателей с выплатой кредита, всегда для них выгодного и сколь угодно долгосрочного. Его любимая присказка: «Бриллианты, помимо красоты, статуса и ценности, еще не подвержены гибели». В разном изложении эти слова повторяются в книге дважды, как бы противопоставленные бренности человеческого существования.

Первую смерть герой видит еще мальчиком: идет война, немецкие подводные лодки атакуют американские танкеры, к берегу прибивает тело, в грязной от нефти воде. А вскоре ему удаляют паховую грыжу, в то время операция еще не была отработана и считалась опасной. Вместе с ним в палате, за занавеской, лежит другой мальчик, над которым ночью трудятся врачи — утром герой обнаруживает его постель пустой. В свои девять лет он в ужасе начинает думать, что спасший его великолепный доктор Смит, никакой не иммигрант по фамилии, как всем в этом городке известно, Шмулович, а прячущийся под хирургической маской злодей. Вот он вынимает нож, наклоняется и шипит: «Сейчас я превращу тебя в девочку».

В тридцать с небольшим он перехаживает на ногах аппендицит и попадает в больницу с тяжелым перитонитом. Некоторое время находится между жизнью и смертью. В конце больничного срока говорит, глядя в окно, лечащему врачу: «Я пропускаю осень», — на что тот отвечает: «Вы чуть не пропустили все».

Около шестидесяти с ним случается инфаркт, требующий немедленной операции на открытом сердце. Когда его везут на каталке в операционную, жена, третья по счету, молодая фотомодель, рыдая и заламывая руки, спрашивает: «А что же со мной?» — подразумевая, что он не выживет. «Давай, — отвечает он, — одну вещь за раз. Сперва пусть я умру. Потом помогу тебе перенести это». Операция длится семь часов, ему ставят пять шунтов. После этого он разводится и доживает до шестидесяти пяти без проблем со здоровьем. Рядом продолжают умирать, кончать самоубийством, становиться инвалидами.

А затем он каждый год начинает по разу попадать в больницу. Непроходимость одной артерии, другой. Скрытый инфаркт задней стенки из-за закупорки одного из шунтов: вводят стент. Через год еще один, из-за сужения еще одного шунта. Аритмия, ставят дефибриллятор… Автор сообщает об этом, и я перечисляю не с целью портить читателю настроение: каждый сам знает, как такое бывает — если не с тобой, то с кем-то поблизости. Скорее это напоминает список магических формул, которыми человека отправляют на тот свет.

Но в том-то и дело, что у героя нет никакого того света, он в него не верит. На следующий день после бар-мицвы он прекращает относиться к иудаизму всерьез и с тех пор не переступает порога синагоги. Религия стала для него ложью, любая религиозность выглядит детским суеверием, младенческим лепетом, надувательством со смертью, Б-гом или изношенными фантазиями о небесах. Мы можем сказать на это «ай-яй-яй», можем пожалеть его, можем отвернуться. Это ничего не переменит: жизнь для него — только тела, рожденные жить и умирать в сроки, принятые другими телами, которые жили и умирали прежде. Формулировка, возможно, неполная, но позиция — общая для всех, верующих и неверующих.

Умирание продолжает тянуться. Сын долго живших родителей, имеющий старшего брата, не знавшего болезней, он превращается в заложника своего тела. Три раза он был женат, имел любовниц, детей, интересную работу, добился успеха. Но теперь смерть сделалась центральным делом его жизни и телесно разрушает то, что является его исключительной судьбой. Казалось бы, как все такие истории, похоже на «Смерть Ивана Ильича». Но нет. У Толстого случившееся с героем обнажает бессмысленность и глупость того, как герой хотел прожить жизнь и прожил. Герою Рота все равно, какая у него жизнь. Он стоит на том, что жизнь может быть любая и ни одна не лучше другой. Он прекрасно знает, что иногда живет бессмысленно и глупо, а иногда со смыслом и умно, но норма — и то, и то.

Уже семидесятилетний, он пытается соблазнить случайно попавшуюся на глаза девушку. Он исходит из того, что быть приманкой для женщин и есть единственно полноценное доказательство того, что мужчина жив. Он сладострастник. Это слово неупотребительно уже больше полувека, и один из тех, кто постарался его отменить, как раз Филип Рот. Потакание сладострастью и похотливости, утверждает он и единомышленники (которых как минимум полчеловечества), опять-таки норма.

И только к самому концу, когда герой неотменимо сформулировал безнадежное: что «старость не битва, старость — бойня» — он начинает допускать, что именно установка, с которой он хотел прожить и прожил жизнь, привела его к ужасному, в полном одиночестве, когда ничего нельзя изменить, концу. И тут его сердце останавливается.

Вот видите, мы начали со злободневного, а пришли к вневременному, философски отвлеченному.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», №348)

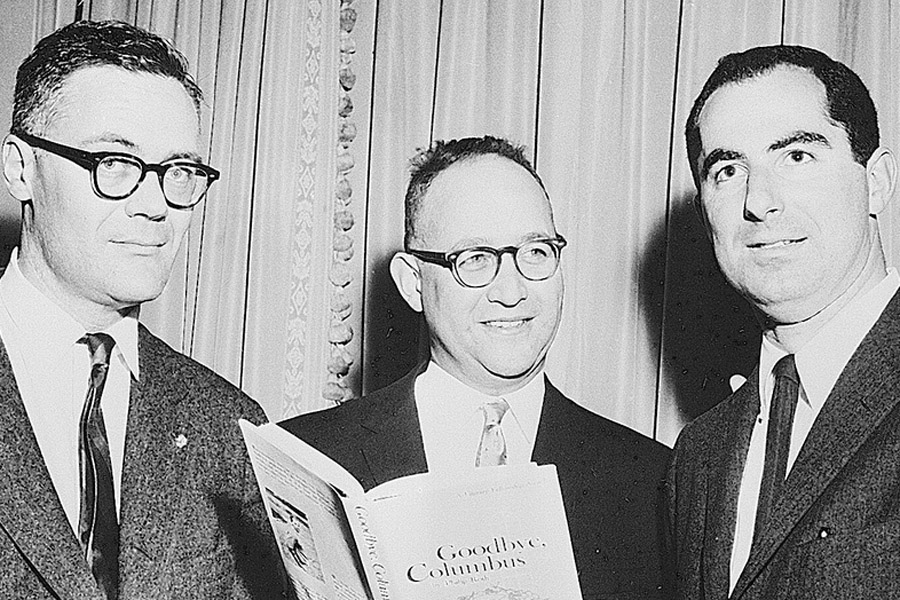

Архив Филипа Рота

Commentary: Кипучая безрадостность Филипа Рота