Звезды над Холокостом

23 апреля в Израиле отмечают День Катастрофы и героизма еврейского народа — Йом а‑Шоа. Но не только в Израиле в этот день будут вспоминать шесть миллионов евреев, погибших от рук нацистов. Холокост — иррациональная бездна, разверзшаяся посреди такой, казалось бы, рациональной европейской цивилизации. По словам британского социолога Зигмунта Баумана, «в опыте Холокоста заключена исключительно важная информация о том обществе, членами которого мы являемся». И по сей день мы спрашиваем: «Как это могло случиться?» Убедительный ответ на этот вопрос не получен ни на Нюрнбергском суде, ни после — в процессе строительства постхолокостного мира. Возможно, это одна из причин, почему тьма, накрывшая Европу в середине XX века, вновь и вновь приковывает внимание писателей, режиссеров, художников, композиторов. В «Новую оперу» пришла «Пассажирка» Моисея Вайнберга. Андрей Кончаловский снял фильм «Рай». Татьяна Навка и Андрей Бурковский вышли на свой номер в телешоу «Ледниковый период» в полосатых «концлагерных» робах и с желтыми звездами, что вызвало резкую критику множества пользователей соцсетей и ряда СМИ. Есть ли у современной массовой культуры язык для разговора о Холокосте? Как разграничить высокое искусство и спекуляцию на теме? Чем интересен Холокост для современного художника? На эти и другие вопросы отвечают писательница и журналистка, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, музыкальный критик Илья Овчинников, режиссер и сценарист, «Человек года — 2002» по версии ФЕОР Павел Чухрай, историк и социолог культуры, доцент НИУ ВШЭ Илья Кукулин, режиссер, сценарист и продюсер Леонид Прудовский, узник Минского гетто Владимир Трахтенберг.

Многие не подозревают, к какой опасной черте приблизились

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ → Я не думаю, что те, кто сегодня снимает и пишет о Холокосте, в первую очередь рассчитывают на гонорары и оглушительный коммерческий успех. Они снимают и пишут потому, что многие вокруг даже не подозревают, в какое время живут и к какой опасной черте приблизились. Я подметила за собой, да и за своими друзьями, что в последнее время мы не случайно вновь начали проявлять повышенный интерес к тем страшным кровавым периодам ХХ века, которые и подвели нас к этой сегодняшней черте. Не случайно мы взялись за книги, связанные с Первой мировой войной, революциями в России, тридцатыми годами в Германии и в СССР, массовым уничтожением евреев… Нам сегодня интересно, как фашисты пришли к власти, с чего все началось, исподволь, незаметно, а кончилось — преступлением против всего человечества.

Уже сейчас мы слышим разговоры о том, что антисемитизм перерождается, принимает новые формы. Люди всерьез задаются вопросом, могли ли фашисты успеть сжечь такое количество евреев в газовых камерах? Как сжигали? Где документы? Или должны ли мы сегодня отделять антисемитизм от антиизраилизма? Позвольте, если Холокост — абсолютное зло, откуда тогда такие настроения, да еще среди молодежи? О какой толерантности мы можем говорить сегодня, о каком воспитании толерантностью? Я думаю, это накопились агрессивность и ненависть в людях, вот они и ищут, куда и на кого их направить. Люди теряют лицо, утрачивают достоинство, причем, заметьте, не только на территории России и постсоветского пространства.

До третьего срока Путина я еще могла наблюдать какие‑то зачатки демократии и толерантности в России, сейчас же вижу только, как поднимаются со дна темные, маргинальные силы. Эти люди недовольны буквально всем. У них одно желание — все перевернуть. Если кто‑то снял фильм о Холокосте, значит, ему щедро заплатили и обещали фестивальный успех. Если и будут вспоминать людей, оставивших след в нашей истории, таких, к примеру, как Горбачев или Ельцин, обязательно наговорят гадостей. О событиях девяностых с экрана телевизоров рассказывают так, будто все кругом либо не в себе были, либо пьяные в стельку. Я вспоминаю девяностые: разве могли мы тогда предположить, насколько опасна человеческая природа, насколько она подвижна, насколько, как говорил Толстой, человек текуч? Это все открытие сегодняшнего дня. И мне кажется, именно с этими обстоятельствами связан нынешний интерес творческих людей к Холокосту — искусство, чтобы в полной мере высказать себя, раскрыть и донести до людей правду, должно само постоянно обновляться.

В «Пассажирке» Вайнберг прыгнул выше головы

ИЛЬЯ ОВЧИННИКОВ → Значительных произведений академической музыки, напрямую посвященных Холокосту, мне вспоминается не так много: в первую очередь это «Уцелевший из Варшавы» Шенберга, 13‑я симфония Шостаковича и 6‑я симфония Мечислава Вайнберга. Одна из ее частей посвящена убийству детей во время войны, и понятно, что подразумеваются именно еврейские дети. Музыкально она, по‑моему, сильнее симфонии Шостаковича, где его композиторский гений оказывается заслонен публицистическим высказыванием. Впрочем, один прекрасно знающий музыку человек по поводу третьей части 6‑й симфонии написал, что вместо «злого скерцо» в духе Шостаковича у Вайнберга получилось что‑то вроде «Танца с саблями». Если это так, то получается, что и Вайнбергу эта тема не вполне удавалась и, возможно, у музыки вообще нет средств, чтобы в полной мере отразить трагедию такого масштаба.

Говоря об инструментальной музыке, надо понимать, что у музыки без слов, как правило, нет конкретной программы, как бы нам ни хотелось ее расслышать. И как бы убедительно ни звучали слова: «В симфониях Шостакович создавал летопись своего времени» , — это недоказуемо. Как говорил Стравинский, музыка ничего не выражает, кроме себя самой; поэтому не надо увлекаться вчитыванием в нее тех или иных смыслов. В 6‑й симфонии Малера, созданной в начале XX века, при желании можно расслышать предчувствие ужасов Холокоста. А дирижер Владимир Юровский считает, что в 8‑й симфонии Шостаковича, написанной во время Второй мировой, предчувствуются ужасы послевоенного мира, начиная с Хиросимы. Сама по себе инструментальная музыка может действовать на нас сильнее, чем музыка с любой конкретно‑исторической привязкой.

Самое сильное произведение на тему Холокоста — опера Вайнберга «Пассажирка». К сожалению, до сих пор не все оперы Вайнберга поставлены, но если сравнивать «Пассажирку» с его же «Идиотом», недавно поставленным в Большом театре, то это сочинения несопоставимых музыкальных достоинств, на мой взгляд. В «Пассажирке» Вайнберг, по‑моему, прыгнул выше головы. Надо иметь в виду, что это не вполне опера о Холокосте, там показаны узники разных национальностей. И я не думаю, что это неизбежная дань идее социалистического интернационала — и Вайнберг, и либреттист Александр Медведев были искренни в стремлении изобразить Вторую мировую войну как универсальную, а не только национальную трагедию.

В «Пассажирке» есть несколько светлых эпизодов, без которых опера была бы убийственно беспросветной. Но я бы не говорил в связи с этим о компромиссе композитора со зрителем. В 13‑й симфонии Шостаковича последняя часть написана в мажоре, это светлый, умиротворяющий финал. При этом музыкально она, возможно, не слабее, чем первая часть, написанная на стихотворение Евтушенко «Бабий Яр»; там все сделано более крупными мазками, и это действует на слушателя, но ты при этом осознаешь, что это не самые тонкие средства воздействия, тем более для гениального композитора. Вайнберг изображает ужасы Холокоста тоньше и выразительнее, но никакого компромисса в светлых эпизодах «Пассажирки» нет.

Если мы говорим о Холокосте и музыке, нельзя также забыть композиторов, которые провели некоторое время в показательном лагере Терезин, а потом погибли в концлагерях. Не все произведения, написанные или исполнявшиеся в Терезине, напрямую взаимодействуют с той реальностью, но музыка, созданная людьми, оказавшимися в столь противоестественных условиях, не может так или иначе эти условия не отражать.

Сталкиваются уже не просто нации, но цивилизации

ПАВЕЛ ЧУХРАЙ → Чем Холокост так привлекает современного художника? Вряд ли я смогу ответить на поставленный таким образом вопрос, к тому же у меня нет оснований полагать, что сегодня это настолько заметная тема в искусстве. Если все же фильмов о Холокосте действительно стало больше в сравнении с прошлыми годами, хотелось бы, чтобы они смогли повлиять на происходящее в мире. Но, к сожалению, люди мало задумываются о печальных уроках истории и не видят реальной опасности возникновения чего‑то похожего на Холокост. А ведь сегодня сталкиваются уже не просто нации, но цивилизации. И не замечать это невозможно.

Как режиссер к теме Холокоста я прикоснулся, когда делал картину «Дети из бездны» для фонда Спилберга (в 1994 году Стивен Спилберг создал фонд исторических видеоматериалов людей, переживших Холокост). Мне было важно донести до людей, далеких от еврейской темы, мысль, что даже если в их сердцах нет сострадания к миллионам невинных жертв, то они должны хотя бы понять, что подобная катастрофа может случиться с любым народом, что палач тоже может оказаться жертвой.

Я давно закончил тот фильм и не думал, что снова вернусь к этой теме. Но ситуация в мире с тех пор сильно обострилась. Наверное, по этой причине я вернулся к теме Холокоста в своем новом, на этот раз игровом фильме под названием «Холодное танго». Он готов и выйдет в прокат в ближайшие месяцы. В новом фильме я рассказываю любовную историю еврейского парня и девочки из антисемитской литовской семьи. Сначала их разделила фашистская Германия, а потом они оказались «разделенными» в СССР, когда Литва стала советской республикой и тысячи литовцев были репрессированы, сосланы в Сибирь, и не только те, кто сотрудничал с немцами во время войны. А вскоре в нашей стране начались гонения и на евреев (сталинский антисемитизм). Так политические доктрины, политические интересы не прекращали манипулировать людьми, сталкивать их и разделять.

Времена изменились, но сегодня в мире назревает нечто похожее. Обостряется противостояние богатых и бедных народов, противостояние религиозное, противостояние культур… Наверное, художники чувствуют это острее других и пытаются напомнить людям, что их ожидает, если они все‑таки решатся на принятие «простых» решений по кардинальному улучшению собственной жизни за счет жизней других людей. Ставить в искусстве такие вопросы мне кажется необходимым, в особенности когда понятия добра и зла оказываются размытыми. Но как с этим бороться в жизни, а не на экране, я не знаю. У меня нет рецептов. Я просто делаю в этом направлении что могу.

Проблема не столько в писателе, сколько в читателе

ИЛЬЯ КУКУЛИН → В последнее время вышло несколько важных работ о том, как в Западной Европе учились говорить о Шоа (это обозначение кажется мне более адекватным, чем Холокост) как об универсальной трагедии, свидетельствующей о нечистой совести европейского рационализма, о том, что в европейском прогрессе что‑то пошло не так. Этот разговор начали в конце 1940‑х годов писатели и философы, например Карл Ясперс. Постепенно, под влиянием целого ряда публикаций, таких как дневник Анны Франк, общественное сознание менялось и принимало идею Шоа как чего‑то имеющего отношение не только к евреям и Германии, но и к обобщенному «Западу», ко всей европейской цивилизации, в которую я включаю и Советский Союз, и США.

Выработка языка для такого разговора везде была экзистенциальной и культурной проблемой, но в СССР этот процесс был еще и специально затруднен действиями властей и цензуры. Через несколько лет после окончания Второй мировой войны в стране началась антисемитская кампания, и инициативы по мемориализации Шоа были заблокированы: не вышла «Черная книга», был закрыт Еврейский музей в Вильнюсе и т. д. Когда эта кампания была свернута, любое упоминание о Шоа воспринималось людьми условно либеральных взглядов как прорыв цензурной блокады и косвенная «реабилитация» евреев, а продолжателями политической «линии 1948 года» — как присвоение евреями права на исключительное страдание (именно в таком роде высказывались, например, оппоненты стихотворения Евгения Евтушенко «Бабий Яр» и написанной на эти стихи 13‑й симфонии Шостаковича). Поэтому на памятниках жертвам Шоа писали: «Советским гражданам, погибшим от рук нацистов». Илья Сельвинский, одним из первых увидевший следы Катастрофы, написал в 1942 году стихотворение «Я это видел!» памяти расстрелянных в Багеровском рву под Керчью (недавно о Сельвинском как о свидетеле Шоа вышла англоязычная монография Максима Шраера). Однако из текста нельзя понять, что речь идет только о евреях: «Семь тысяч трупов. / Семиты… славяне…» Все это создало у советских евреев многослойную травму: от гибели родных и близких во время войны, от послевоенного антисемитизма в СССР, от фактического уничтожения идишской культуры, от невозможности публично сказать об этих трагедиях. В обоснование этой концепции «сложной травмы» написана статья Марии Майофис, вышедшая пока только по‑французски.

К сожалению, самое развернутое исследование темы Шоа в русской литературе написано и издано тоже только по‑французски — это недавняя монография Анни Эпельбойн и Аси Ковригиной «Литература рвов». Постепенно мы начинаем видеть эту тему во всем ее объеме: от первого стихотворения про Бабий Яр, принадлежащего Ольге Анстей, от военных и послевоенных стихов Льва Озерова и Ильи Эренбурга, от не предназначавшихся для печати стихотворений Павла Антокольского, Бориса Слуцкого, Яна Сатуновского, от романов Эренбурга «Буря» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» — до произведений современных авторов. «Буря» на долгие годы осталась единственным напечатанным в СССР на русском языке романом, где Шоа была значимым элементом сюжета. Кажется, на других «языках народов СССР», а также в переводах и в поэзии эта тема, с точки зрения властей, имела чуть больше прав на существование, так что Евтушенко удалось напечатать уже упомянутый «Бабий Яр», а Андрею Вознесенскому — поэму «Зов озера». Важны были и переводы. Дневник Анны Франк вышел по‑русски в 1960‑м, потом, хотя и с большим трудом, удалось опубликовать переведенный с литовского дневник Маши Рольникайте «Я должна рассказать». Большую роль в памятовании московской интеллигенции о Шоа сыграл сделанный Юнной Мориц перевод стихотворения «Кихелех и земелех» жившего в Белоруссии еврейского поэта Моисея Тейфа — песню на эти стихи Марк Розовский использовал в одном из первых спектаклей студенческого театра МГУ еще в начале 1960‑х.

Но все публикации такого рода в позднесоветские десятилетия появлялись в виде исключения, как следствие пробивной силы и одновременно — способности к компромиссу писателей, редакторов, режиссеров. Вероятно, самым известным из таких исключений стал роман Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок»: на Западе, если верить Семену Липкину, особо горячие журналисты даже называли его выход знаком поворота в еврейской политике Кремля. Кстати, в финале этого романа косвенно высказана довольно мрачная мысль, когда память о Шоа представлена как взаимно непереводимая между универсальным (русским) сознанием и локальным, «местечковым» (еврейским) — помните, там совершенно разные надписи на памятнике по‑русски и на идише.

В постсоветское время ситуация изменилась. Если очень схематизировать, то она может быть описана так: признается по умолчанию, что евреев «реабилитировали», многие знают, что была Катастрофа, поэтому непонятно, зачем об этом теперь говорить. И каждый литератор, художник или исследователь, обращающийся к этой теме, поставлен перед необходимостью выработать индивидуальный ответ на вопрос, зачем он это делает, что хочет сказать.

Память о Шоа расслаивается на сентиментально‑масскультную и дискомфортную, разрабатываемую в «сложной», инновативной культуре. В массовых «форматах», в свою очередь, эта тема тоже представлена по‑разному. С одной стороны, это попытка ретроспективно восстановить уничтоженный мир маленьких городков с большими еврейскими общинами, как в сериале по упомянутому роману Рыбакова. С другой — выстраивание новых модусов «импортной» эстетики, как в относительно недавней сценке, исполненной в телешоу Татьяной Навкой и Андреем Бурковским. Бурная реакция на этот танец понятна — мы помним слова Шаламова: «Я считаю, что сочинить и протанцевать румбу “Освенцим” или блюз “Серпантинная” может только подлец или делец, что часто одно и то же». Но на фоне нынешнего российского телевидения эта вариация на тему фильма Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» была хоть какой‑то попыткой того, что можно назвать «вестернизацией чувств», попыткой показать, что «носят» сейчас в Европе — и тем самым напомнить о том, что «принято» помнить о невинных жертвах.

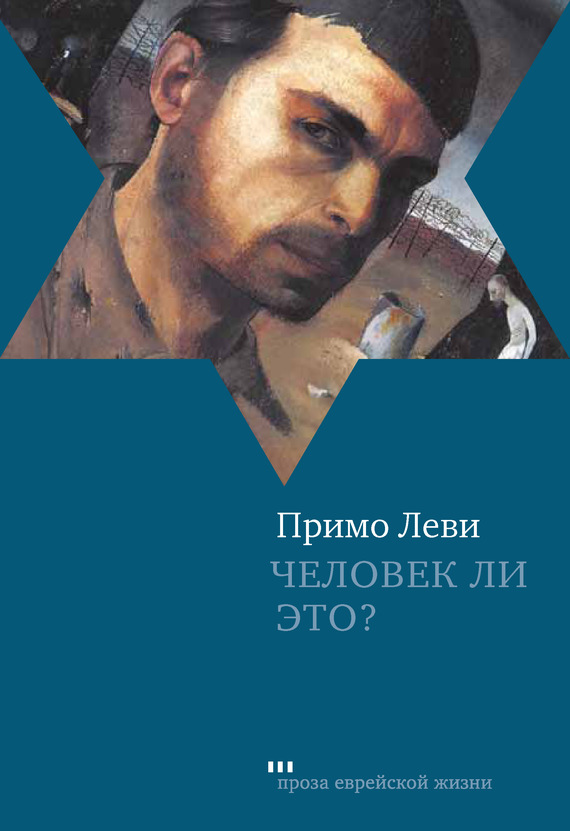

Если же отойти от массовой культуры, то основную нагрузку по работе с памятью о Шоа в русскоязычном пространстве взяла на себя поэзия. Именно поэты осмысляют на русском языке ту проблематику, с которой в западноевропейской культуре работали Примо Леви или Пауль Целан. Здесь можно назвать русских поэтов Украины Бориса Херсонского с его циклом «Семейный архив» и Павла Гольдина, автора стихотворения «Убивали жидов, жгли, хоронили в лесах, в оврагах…». Сюда же относятся стихи живущего в Израиле Александра Бараша, стихопроза художника Гриши Брускина, стихотворения рок‑певицы Умки «Я приехала в Тересполь…» и Станислава Львовского «Колыбельные и другие», заканчивающееся строчками: «полные карманы пепла, / мы все». Очень важна попытка поэта и священника Сергея Круглова создать в своей книге «Переписчик» православную теологию Шоа. Меньше работы по осмыслению Холокоста ведется в прозе, но нельзя не упомянуть Леонида Гиршовича с его очень важным и совершенно не замеченным критикой романом «“Вий”. Вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» — о жизни оккупированного Киева после Бабьего Яра.

Огорчительно, но очень важно, что эта дискомфортная тема вытеснена у нас на окраину культуры или воспринимается как «импортная». Нынешнее российское общество находится в столь нервном, взвинченном, воспаленном состоянии, что искусство, работающее с дискомфортным опытом, как и любая негативная информация, им отторгается. Кроме того, в советской культуре средств для работы с шокирующей информацией не было — они были в неподцензурной культуре, но ее язык так и не стал общедоступным. То есть проблема не столько в писателе, сколько в читателе. Читатель, зритель часто не готов воспринимать произведения, где Шоа осмысляется как то, что присутствует сейчас, здесь, с нами, где наш мир описывается как мир, сделавший Катастрофу возможной. И это не потому, что читатели и зрители какие‑то неправильные — им просто не дали адекватных средств восприятия. Как свидетельствует фильм Мумина Шакирова «Холокост — клей для обоев?», средства такие могут быть даны каждому. Но вопрос, как это сделать на уровне целой культуры или переплетения культур в такой многонациональной стране, как наша.

Искусство имеет право говорить обо всем

и по‑всякому

ЛЕОНИД ПРУДОВСКИЙ → Иногда после просмотра очередного фильма о Катастрофе понимаешь, что режиссеру не удалось передать изначальный замысел тонко и правдиво — несмотря на одаренность, качественную работу оператора, скрупулезную игру актеров. И тогда в голову закрадывается мысль: а может, и не было никакого замысла? Может, создатели попросту хотели воспользоваться модной темой? А иногда режиссер пытается рассказать свою правду, но у него не выходит.

Среди недавних фильмов о Катастрофе я хочу выделить ленту «Сын Саула». Это полная противоположность тому, что обычно ассоциируется с Голливудом. Ее создатели ушли от всего, что можно охарактеризовать как «порнографию Холокоста»: никаких душераздирающих подробностей на экране нет, все передано при помощи звуковой дорожки. Следует помнить, что тема Катастрофы драматически очень сильно заряжена и границы экрана — сверху, снизу, справа, слева — изначально этот драматизм снижают в тысячу раз. Кроме того, в действие вступает известный кинематографический принцип: когда ты пытаешься рассказать историю из жизни, оказывается, что она выглядит недостаточно убедительно. В случае с «Сыном Саула» режиссер как бы говорит: я ничего не буду вам показывать, я просто возьму отдельно взятого человека, камера будет сопровождать его полтора часа по концлагерю, мы прочувствуем происходящее — но без крови и шока.

Человеку свойственно оценивать жизнь сквозь драматическую призму. Сухие факты можно понять умом, но сложно прочувствовать сердцем. Поэтому, несмотря на обилие книг и документальных лент о Катастрофе, зрителям по‑прежнему требуется драматизация. Чувства можно передать единственным способом — заставив зрителя сопереживать герою.

Разумеется, этого можно добиться и в документальном кино. Скажем, путем демонстрации документов и реакции на них. Надо помнить, что документальное кино тщательно монтируется, реакции его героев на происходящее отбираются в соответствии с режиссерским замыслом. Грустная музыка, добавленная в определенный момент, способствует созданию нужного эффекта. И поэтому разница между документальным и художественным произведением в наше время не столь уж велика. Не так важно, присутствует ли в кадре убитая горем мать или актриса, которая ее играет.

Скоро начнутся съемки фильма, над сценарием которого я долго работал. Фильм будет связан с Холокостом, хоть и не напрямую. Он называется «Мой сосед — Адольф», главным его героем является старик, который живет в Бразилии. Этот человек пережил Катастрофу, он совершенно одинок. В дом напротив въезжает новый сосед, таинственный немец, который постоянно от всех прячется. И когда старику наконец‑то удается разглядеть его вблизи, он узнает в нем Гитлера. Главный герой спешит в израильское посольство. Ему никто не верит, окружающие списывают происходящее на старческие бредни. А старик прожил очень тяжелую жизнь — мы не показываем, что именно происходило с ним в годы Катастрофы, но это можно предположить. И тогда герой начинает личное расследование, чтобы доказать, что его новый сосед — действительно Адольф Гитлер. Трагедия с элементами комедии.

Можно ли приплетать в художественное произведение о Катастрофе элементы юмора? Думаю, каждый решает для себя. Еще важна ситуация, когда это происходит. Нельзя шутить о Холокосте в доме престарелых, но можно пересказывать по‑настоящему остроумные анекдоты в компании друзей. Я думаю, что искусство в конечном счете имеет право говорить обо всем, по‑всякому. Четких правил нет. Главное — держаться собственных моральных устоев.

Моей правде правда искусства не мешает

ВЛАДИМИР ТРАХТЕНБЕРГ → Мы — уцелевшие в Минском гетто — в последнее время часто собираемся вместе, чтобы выступить перед нашей и немецкой молодежью. Рассказываем, как зло становится обычным делом. Стараемся донести до них такую мысль: как бы нам ни хотелось думать, что Холокост явление единичное, никто не давал гарантий, что он не повторится. Эта страшная правда должна стать школой для наших детей. Но я не художник, я врач и прекрасно понимаю: одно дело, когда рассказываю я, другое — когда о Холокосте пишут книги или снимают фильмы настоящие художники. У искусства свое понимание достоверности, потому и правда о Холокосте приобретает иные, нежели в моих рассказах, черты. Впрочем, моей правде правда искусства не мешает. Я вообще за сочетание художественного с документальным. На меня произвел сильнейшее впечатление фильм «Список Киселева» — о красном командире, спасшем более двухсот евреев. Фильм снят на редкость убедительно и талантливо, однако тему не закрыл: появился художественный фильм о Киселеве. Еще одно напоминание о том, что Холокост — трагедия неизжитая.

Холокост и после Холокоста

Партизаны-евреи в Польше, 1942–1945