Я думал о происхожденьи

Века связующих тягот.

Предвестьем льгот приходит гений

И гнетом мстит за свой уход.

Б. Пастернак.

Высокая болезнь (1923, 1928)

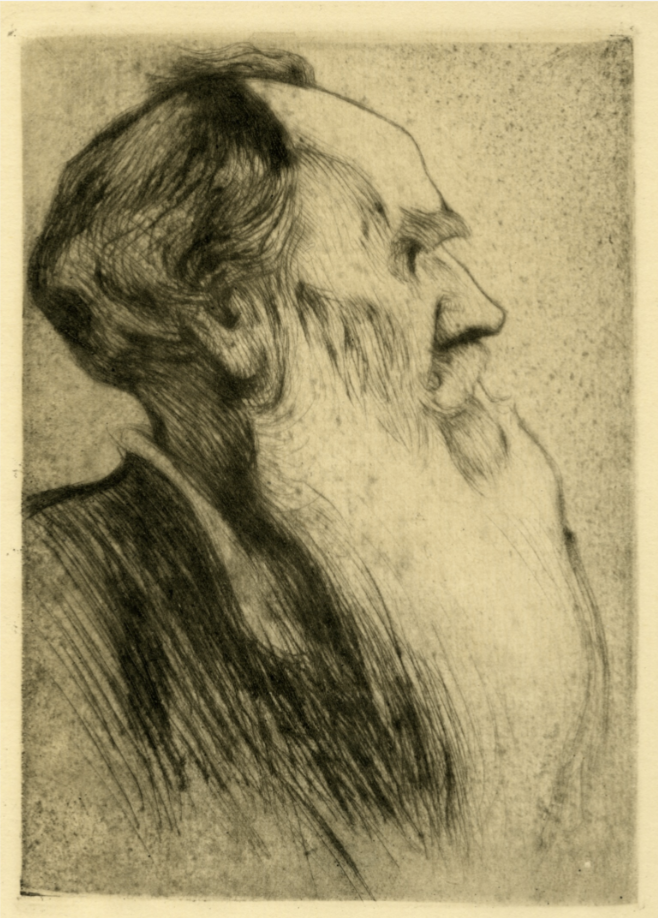

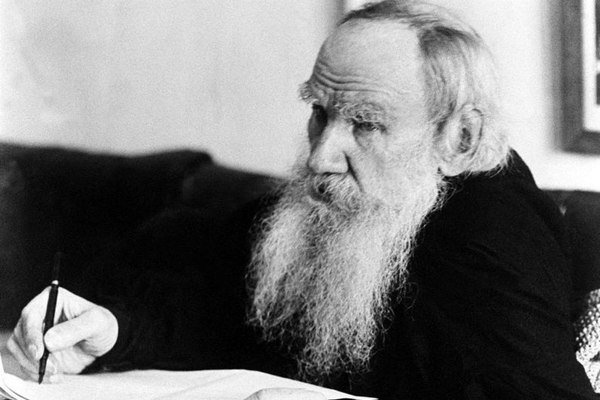

В 1900‑м или 1901 году Лев Исаакович Шестов послал в Ясную Поляну свою книгу «Добро и зло в учении гр. Толстого и Ф. Ницше». Толстому книга показалась забавной, он даже поспорил о ней с Чеховым: «Форсисто написано, а ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: “Истина — не нужна”, и — верно: на что ему истина? Все равно — умрет. <…> — Если человек научился думать, — про что бы то ни думал, — он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?» Толстому заметили, что Шестов еврей. «Ну — едва ли, — недоверчиво сказал Лев Николаевич. — Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев не бывает, назовите хоть одного… нет!» Спустя десять лет Шестов сам явился к Толстому и заслужил запись в дневнике писателя: «Приехал Шестов. Малоинтересен — “литератор” и никак не философ».

Почему Толстой назвал своего собеседника «литератором»? Потому ли, что тот искал смысл бытия в «литературе», а не в абстрактных философских категориях? Ведь, по мнению Льва Исааковича, «кто хочет “правды”, тот должен научиться искусству читать художественные произведения». И поэтому Шестов, которого Толстой философом не признал, видел философа в великом писателе: «Философия должна считаться с гр. Толстым как с крупной величиной, хотя его произведения и не имеют формы трактатов, и не примыкают к какой‑нибудь из существующих школ». Философ же, как мы помним со слов Толстого, всегда думает о своей смерти.

В 1920 году в журнале «Современные записки», издаваемом в Париже, вышла работа Шестова «Откровения смерти (Последние произведения Л. Н. Толстого)». Позже Лев Исаакович включил ее в книгу «На весах Иова (Странствования по душам)». Среди «последних произведений» Толстого в особенности важен был для Шестова рассказ «Смерть Ивана Ильича».

Иван Ильич, член судебной палаты сорока пяти лет, упал с лесенки и ушибся, когда давал указания драпировщику в своей прекрасной квартире, купленной по случаю повышения по службе. Родилась боль, тупая и ноющая, а из боли — страх смерти. Свою жизнь Иван Ильич посвятил службе, то есть делу. Но теперь, в своем кабинете, он оставался со смертью один, с глазу на глаз, «а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть». Теперь в голову ему приходила странная мысль: «Может быть, я жил не так, как должно?» Женитьба, забота о деньгах, соблюдение правил, принятых в обществе, — может быть, все это было лишним, ненужным? И теперь «суд идет»?

В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто‑то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее. «Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру».

Страх смерти оставил Ивана Ильича. Вместо смерти был свет. «Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер».

Можно подумать, что жалость к близким спасла его, вывела из смерти в свет. Но, с точки зрения Шестова, «последний отчаянный прыжок в неизвестность — то дерзновение, на которое не мог отважиться сам Иван Ильич, сделала за него вдруг какая‑то другая сила». Не любовь, не жалость, а «откровение смерти».

Откровение, по‑гречески, — апокалипсис. Но вовсе не новозаветный Апокалипсис, не Откровение Иоанна Богослова имел в виду Шестов, когда рассуждал о смерти, а некую «мудрую книгу»: «Может быть, напомнят, что в одной мудрой книге сказано: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не рождаться. Но я отвечу, что в той же книге рассказано, что ангел смерти, слетающий к человеку, чтоб разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами».

«Мудрая книга» — это Талмуд. В первом случае Лев Исаакович цитирует трактат «Хагига» (11б), а во втором — трактат «Авода зара» (20б). Там сказано буквально следующее: «Говорят, что ангел смерти, который весь полон глазами, в час кончины стоит над головой больного. В руке у ангела — обнаженный меч, и капля желчи — на острие. Когда больной видит ангела — дрожит и открывает рот, а ангел роняет туда каплю желчи, от которой больной умирает и смердит, а лицо его — зеленеет». — «Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз — ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать нечего?» — спрашивает Шестов. И отвечает:

И вот я думаю, что эти глаза у него не для себя. Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но, прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами, что‑то совсем новое.

Очевидно, Шестов соединяет текст Талмуда со словами Сократа из диалога «Пир» (219а): «Духовный глаз становится зорким, когда телесные глаза начинают терять свою остроту».

Перед нами классический мидраш, толкующий один текст через другой. «Явились “новые глаза”, и там, где “все” видели реальность, человек видит только тени и призраки, а в том, что “для всех” не существует, — истинную, единственную действительность», — пишет Лев Исаакович.

Подобно Ивану Ильичу, новыми глазами перед смертью увидел свою жизнь и Василий Андреевич Брехунов, персонаж рассказа Толстого «Хозяин и работник». Этот деревенский богач, гордый собой и нажитым состоянием, отправился в путь по торговым делам вместе с Никитой, своим работником, и попал в снежную бурю. Надо было что‑то делать, и Брехунов «приготовился к деятельности». Благое дело — накрыть своей шубой Никиту, лечь на него разгоряченным телом, спасая от холода. Но дело не помогло.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, — думает он про Василья Брехунова. — Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю». И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» — радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его. И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Так пишет Толстой, а Шестов добавляет:

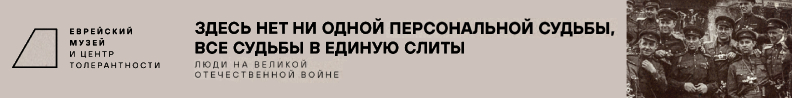

Конец «Хозяина и работника» оказался пророческим. И Льву Николаевичу пришлось окончить свои дни в глухой степи, среди снега, вьюги и метелей. Того хотела судьба. Слава о великих делах Толстого еще при жизни его обошла весь мир. И все‑таки вскоре после своего 80‑летнего юбилея, о котором говорили так много на всех языках всех пяти частей света — такой чести до Толстого не удостаивался никто из смертных, — он бросает все и темной ночью бежит из дому, не зная куда и не зная зачем. Его подвиги, его слава — все опостылело ему, все стало тяжелым, мучительным, невыносимым. Кажется, что дрожащей и нетерпеливой рукой срывает он с себя маститость — и нависшие над впавшими глазами брови, и старческую бороду, все внешние символы мудрости и учительства. Чтоб предстать с легкой или хоть облегченной душой пред последним судьей — ему пришлось забыть и отречься от всего своего великого прошлого. Таково откровение смерти: «там, на земле, все это было важно, здесь же нужно другое»…

Кажется, Шестов слово в слово повторяет речи Харона из «Диалогов в царстве мертвых» греческого софиста Лукиана. Лодочник Харон, перевозчик душ, обращается к собравшимся на берегу подземной реки:

Послушайте, в каком мы положении. У нас, видите сами, суденышко маленькое, прогнившее, во многих местах пропускает воду, и стоит ему лишь наклониться набок, чтоб опрокинуться и пойти ко дну; а вас здесь так много, да еще каждый столько несет. Я боюсь вас пустить в лодку вместе со всей поклажей: не пришлось бы вам потом раскаяться, в особенности тем из вас, которые не умеют плавать. Послушайте меня: садитесь в лодку совсем голые, а все, что у вас есть, оставьте на берегу; вас такая толпа, что даже так еле‑еле поместитесь .

Красавец должен бросить губы вместе с поцелуями, длинные волосы и румянец со щек, тиран — спесь и надменность, полководец — осанку. А кто же этот — с поднятыми бровями, погруженный в раздумье? Это философ! Ему надо сбросить брови и бороду, стремление к известности и самомнение, уверенность в том, что он лучше всех, а также лесть, сослужившую ему в жизни большую службу. И только Мениппу‑кинику (в ином произношении цинику) нечего сбрасывать — разве что палку и котомку. Ведь киники (циники) не нуждаются в имуществе, не боятся смерти, не гонятся за славой.

Не зря Толстой назвал Шестова циником, да еще и искренним! Как Харон философа в «Диалогах в царстве мертвых», так Шестов Толстого заставил срывать с себя «маститость — и нависшие над впавшими глазами брови, и старческую бороду, все внешние символы мудрости и учительства».

Да и сам Толстой — циник, раз уж он проповедовал простоту жизни, презрение к условностям, отказ от культуры. Именно этому учили древние киники (циники): Диоген, Менипп, Антисфен и прочие. Разве что цинизм Толстого и Шестова — особый, библейский, замешанный на страхе Божием и надежде на спасение. Потому не смеются они легким смехом, расставаясь с жизнью.

* * *

1 января 1938 года Бенжамен Фондан, ученик и друг Шестова, нашел своего учителя больным в постели. Позже Фондан запишет в своем дневнике:

Шестов утомлен, похудел, голос слабый. Политические события последнего времени — вступление Гитлера в Австрию, преследование евреев, московские процессы — его очень волнуют. Как всегда, все его существо отзывается на эти грубо поставленные действительностью проблемы: «Гитлер вступил в Австрию. Я вынужден признать, что случилось так, как должно было случиться. Вынужден, но не убежден».

В Булони, предместье французской столицы, Лев Исаакович мог чувствовать себя в безопасности. Даже вступление Гитлера в Австрию не помешало выходу книги Шестова «Афины и Иерусалим» на немецком языке в венском издательстве. Он мог бы болеть спокойно, но покоя не было. Вместо покоя был ужас, о котором он говорил Фондану:

Вот уже четверть века, как мы переживаем непрерывные ужасы. Но до сих пор все же нам лично удавалось спасаться от страшного, и страшное выпадало на долю других. Что творилось и творится в России, где люди отданы во власть Сталиных и Ежовых! Миллионы людей, даже десятки миллионов — среди них несчетное количество детей — гибли и гибнут от голода, холода, расстрелов. То же в Китае. И рядом с нами в Испании, а потом в Германии, в Австрии. Действительно, остается только глядеть и холодеть, как Иван Ильич. Но у самого Толстого рассказ кончается неожиданными словами: вместо смерти был свет. Что они значат? Кто уполномочил Толстого сказать такое?

Действительно, Ивану Ильичу ничего не оставалось, как только «холодеть».

Но теперь совсем другой холод, тот, о котором писал Мандельштам: «В Европе холодно. В Италии темно. / Власть отвратительна, как руки брадобрея» («Ариост», 1935). И дело теперь другое — страшное дело тех, кто «делает историю»:

Но когда «не делаешь», когда думаешь, — то, что нам представляется последней, окончательной реальностью, вдруг превращается в фантасмагорию. Разве все эти Сталины, Муссолини, Гитлеры вечны? И разве их «победы» не призрачны? Чем больше они торжествуют, тем более явно обнаруживается (в иной перспективе) их ничтожность. Нужно стараться не терять мужества и, как Иеремия и Иисус, под отвратительной «очевидностью» не забывать великой заповеди: «слушай Израиль».

В сердцевине всемирного ужаса Лев Исаакович говорит не об откровении только, но о спасении. О спасении не единого человека, но целого мира. И ссылается на слова пророка: «Он проглотит смерть победою, и отрет Г‑сподь Б‑г слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Г‑сподь» (Ис., 25:8).

Мышление Иерусалима совсем иное. Вы помните Апокалипсис. Непобедимый зверь, все несчастия и ужасы… Затем приходит пророк, и слезы отерты. У греков нет этой мысли, нет ее и у индусов. Она только в Библии. Уже в «Откровении смерти» я указал, что начало истины в смерти. Вера есть лишь приготовление к смерти, то есть к истине, о котором говорил Сократ. Только там исчезает область принуждения и начинается царство свободы…

Шестов умер 19 ноября 1938 года. Последние слова его были: «Теперь мне спокойно». Когда дочь философа прибежала в больницу, медицинская сестра сказала ей: «Ваш отец скончался. Он провел спокойную ночь. Я его видела в семь часов утра и проверила его пульс. Он бился ровно. Он сказал мне с доброй улыбкой: “Я очень устал”».

На его могилу близкие бросили маленькие крупинки земли, привезенные им весной 1936 года из Палестины. Его ученик и друг Фондан погиб 3 октября 1944 года в Освенциме.

Зингер и Шестов в ожидании чуда

Лев Толстой: «А что значит это слово “еврей”»?