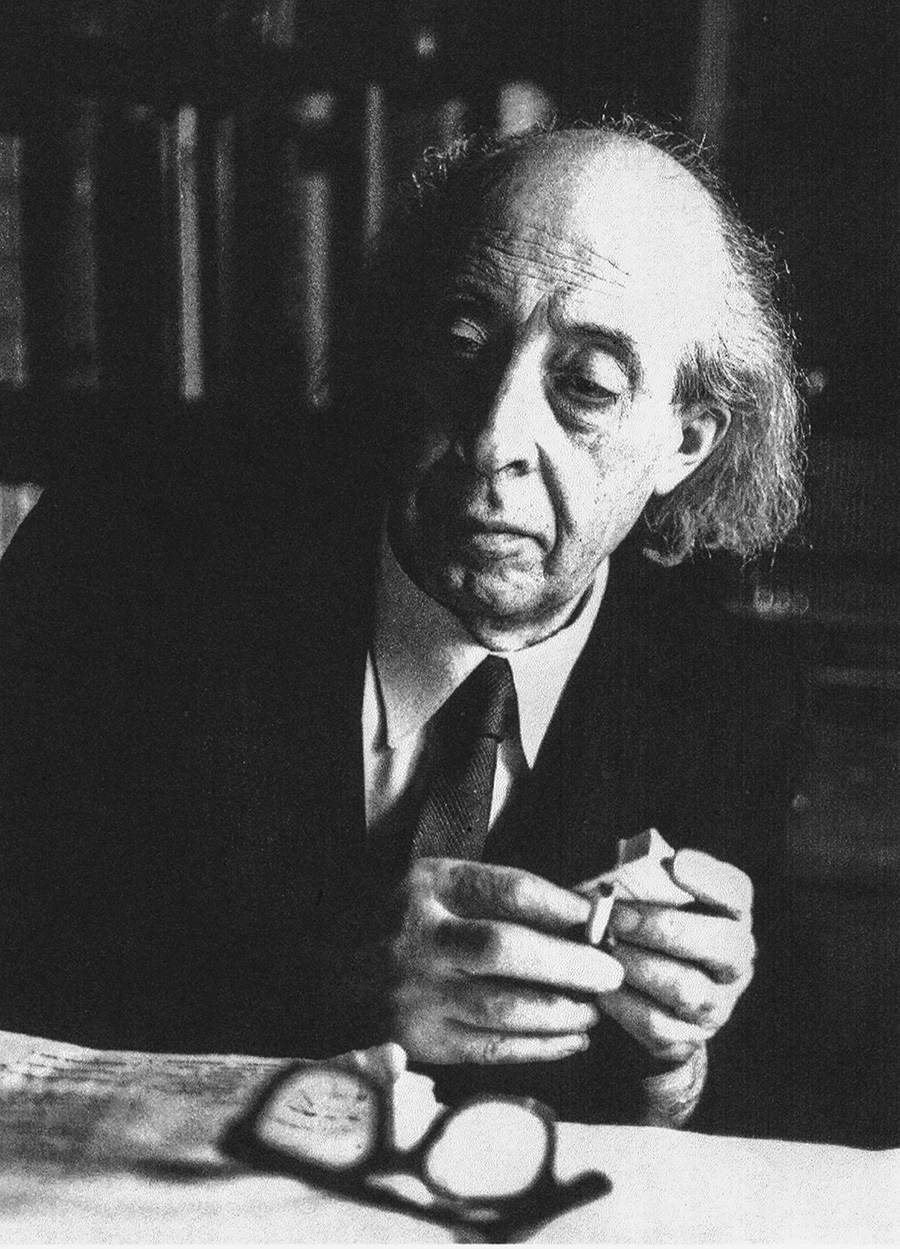

В 2019 году вышел первый том мемуаров Георгия Александровича Лесскиса (1917–2000) — лингвиста, педагога, литературоведа: исследователя творчества Пушкина, Льва Толстого, Булгакова… Лесскис был одной из знаковых фигур гуманитарной интеллигенции постсталинской России, чье диссидентство носило не политический, а культурный и интеллектуальный характер.

Со дня смерти Лесскиса прошло 20 лет, оцифрованная рукопись лет десять уже как выставлена в интернете на сайте galesskis.info, кто заинтересуется, может прочесть, наконец дело дошло и до бумажного издания.

Воспоминания распределены по четырем томам. Вышедший том («Годы учения»): семья, детство, школа, ИФЛИ — завершается осенью 1938 года. «Я проснулся от стука в дверь и понял, что это — за мной». Обрывает первую серию на самом интересном месте. Арест, суд, тюрьма, фронт, жизнь свободного и стойкого человека в несвободной стране — уже следующие серии. Мемуары писались в конце 1970‑х, начале 1980‑х, естественно, без всякой надежды на публикацию, рефлексия автора относится к этому времени, хотя имеет место и последующая выборочная правка.

Мемуары Лесскиса — мемуары ровесника советской власти. Памятливого, внимательного, вдумчивого. Ему довелось быть свидетелем ее юности, ее старости, ее крушения, которое он звоном щита приветствовал. Из тематического богатства книги (ее первого тома) хочу остановиться только на одной теме, выделенной в специальную главу с простым и сильным названием: «Евреи».

Дедушка Лесскиса по отцу, от коего и унаследована редкая фамилия, — еврей, жена его — австриячка , родители мамы — русские. О еврейском дедушке Лесскис имел смутное представление, дедушка был отчасти персонажем мифологическим, вместе с австрийской бабушкой растворился на необъятных просторах Северо‑Американских Соединенных Штатов задолго до рождения внука, который, так уж случилось, о своих еврейских корнях до поры до времени не подозревал, обнаружил их только в юности уже вполне сформировавшимся человеком, понятно, без тени еврейской самоидентификации.

Отец себя евреем не сознавал, религией, языком, традициями и обрядами связан не был; внешность имел русско‑европейскую, по приезде из Америки сказался русским и, видимо, никогда никому, даже своим женам, о своем полуеврейском происхождении не говорил. И никто в нем еврея не подозревал. Я, со своей еврейской внешностью, был его первой и, кажется, единственной уликой.

«Политическая история моей жизни (или развитие социализма от утопии к действительности)».

М.: Onebook, 2019

Папа выглядит, как свой; сынок — выраженный, ну прямо выставочный еврей: вызывающая внешность, один нос чего стоит, на лбу квадратными еврейскими буквами крупно — вот он, я! Важный маркер в советском социуме, акупунктурная точка болезненной уязвимости — привет от неведомого дедушки. Бьют, как известно, не по паспорту — впрочем, по паспорту еще как бьют, но паспорт‑то у него был в полном порядке. Спасибо тебе, дедушка, за солнышко!

Сопровождавший всю жизнь конфликт между духовным внутренним и физическим внешним. На лицо ужасные — добрые внутри. Конфликт, располагающий к рефлексии. Параллельный пример — Дмитрий Быков.

Лесскис в детстве про чуждую национальность дедушки знать не знал, ведать не ведал, так что с сокрушением сердца мог восклицать и восклицал, должно быть: «Откуда мне сие? За какие грехи? С какого неба свалилось?»

Этот еврейский дедушка, который не знал о моем существовании, оказал огромное влияние на всю мою жизнь. Наука, закон, здравый смысл — ничто не устояло перед этим дедушкой: мой сын оказался в Израиле, а мои внуки — евреями.

В общественном сознании (преимущественно еврейском) существует миф, что в довоенном СССР антисемитизма не было. Государственного (с некоторыми оговорками) действительно не было, но, Лесскис свидетельствует, бытовой антисемитизм в 1920‑е тотален, все (все!), кроме отца, вели антисемитские разговоры — папа помалкивал, но и не возражал. Сестры, мама, крестная мать, тети‑дяди, близкие и далекие, во дворе и на улице — во всяком случае, в той мещанской среде, где он жил. Жил в Москве, на Остоженке. Власть была определенно жидовская, но это клеймо отвращения и отчужденности обывателей от власти парадоксально сочеталось с лояльностью ей.

Дальше — большая, разбитая на фрагменты, цитата: пускай Лесскис о себе сам расскажет.

Вне дома я находился в той же атмосфере антисемитизма — но там уже я оказывался страдательным лицом. Мои утверждения, что я русский (как позже — и мои документы), не могли обмануть здорового чутья простых русских людей <..> простые русские люди рано угадали и продолжают угадывать во мне «пархатого жида». Так дразнили меня с ранних лет мальчишки и девчонки окрестных дворов и переулков, так обзывают меня сейчас на улицах, в метро, в автобусах и в электричке; в сокрытии своей национальности подозревают меня до сих пор незнакомые обыватели, начальство, сослуживцы и даже друзья.

Все‑таки следует сказать, что с тех пор, как писаны эти строки, ситуация в России кардинально изменилась, и «жид пархатый» из уст младенцев, отроков, мужей и старцев, из уст их славных разновозрастных подруг не вылетает с той восхитительной легкостью, как это бывало во времена большого стиля. О, проклинаемая всеми политкорректность!

Вообще так называемые «простые люди», на которых любят при случае ссылаться не только казенные демагоги, но и очень даже почтенные мыслители, наделены чаще всего тем простодушным наивно‑откровенным национальным чувством, которое почти тождественно животному инстинкту, заставляющему собаку преследовать кошку, а кошку шипеть при виде собаки. Этому учит меня опыт детства и опыт общения с солдатами на войне: в обоих случаях я имел дело с нелицемерной массой людей, свободных от тех условностей социального этикета, которые навязывает человеку отчасти поверхностная культура, отчасти страх перед полицейскими неприятностями. В нашем переулке была китайская прачечная, и потому часто встречались китайцы — мальчишки неизменно сопровождали их улюлюканьем и издевательскими вопросами: «Ходи, соли надо?», смысла которых, вероятно, не понимали и сами обидчики; татарам, дворникам и старьевщикам, показывали зажатый в кулак край рубашки или куртки и спрашивали: «Татарин, свиное ухо любишь?»; армян звали «армяшками», иногда с добавлением эпитета «соленые».

В моей детской ойкумене тоже бегали наследники китайской прачечной, давно уже, правда, не существующей (я на 30 лет моложе Лесскиса). И много татар — дворников и старьевщиков (стаарьеммбереммм!) — и просто татар. И армян помню. Армянский мальчик постарше обозвал меня жидом — я рефлекторно, как собака Павлова на колокольчик , отозвался: «Армяшка — в жопе деревяшка!» — едва ноги унес. Отозвался автоматически. Вот что сидело у меня в голове. К вопросу о дружбе народов в приснопамятном СССР. О сексуальной коннотации дразнилки не подозревал.

Правда, к другим нациям — англичанам, немцам, французам — относились вроде бы даже почтительно, но в самой этой почтительности было и осталось что‑то лакейское, зависть к их «преимуществам» перед русскими, а вместе с тем — и презрение к их «недомыслию», проистекающему как раз из этого их «преимущества», аналог презрения «рабочего человека» к «барину», положение которого, конечно, выше, но личные качества на самом‑то деле гораздо ниже.

И все это животное национальное чувство, именуемое благородным словом «патриотизм», живет у большинства взрослых русских людей так же прочно, как у детей, которые это чувство у взрослых и заимствовали. Только у взрослых оно лучше скрывается или прикрывается какими‑нибудь рассуждениями о «национальных характерах», «исторических традициях» и т. п.

Далее идет мой любимый эпизод из детских воспоминаний Лесскиса. О всемирной отзывчивости и слезинке ребенка — большие темы Достоевского. Думаю, вам тоже понравится.

Однажды, когда мне было лет десять, я был в гостях у Ремизовых и играл у них во дворе с Володей; ко мне стал задираться одутловатый, пухлый мальчишка, сын милиционера, по фамилии Фомкин. Я ударил его. Мальчишка с ревом побежал домой, а потом выскочил его разъяренный родитель и бросился на меня с теми же проклятиями по адресу «жидов». Я побежал со всех ног и отмахал от Кузнецкой чуть не до Серпуховки, пока не понял, что за мной давно никто не гонится. Боязливо я вернулся и прокрался домой к Ремизовым. Федор Маркелович, Володин отец, уже знал о происшедшем и поговорил с Фомкиным‑отцом. Тот признал свою вину, которая, по его мнению, состояла в том, что он и его сын приняли меня за еврея, тогда как я оказался русским.

Через 22 года я окончил аспирантуру, но никак не мог устроиться на работу по специальности — и опять причиной была моя еврейская внешность. Меня направили по распределению в Минский университет, хотя я мог рассчитывать, что меня оставят работать при кафедре; в Минске мне не нашлось работы — тогда боролись с «космополитами» (под которыми разумелись евреи), и моя фамилия, видимо, не внушила доверия декану: он предпочел просто не брать «космополита», чем потом его «разоблачать». Меня пригласили в Тверской пединститут (теперь он стал университетом), но когда ректор меня увидел, он сказал, что мест у них якобы нет. Места‑то у них были, у них некому было читать литературу ХIХ века — это я знал от преподавательницы института Тани Седельниковой, моей однокурсницы, и она понимала, что дело в моем «еврействе», но никак не могла объяснить ректору, что на самом‑то деле я не еврей.

Годом позже, когда я уже примирился с тем, что дальше вечерней школы мне с моей внешностью хода нет, меня вызвали в райком партии — хотели послать в высшую дипломатическую школу. Вызвали меня на основании моей анкеты: русский, фронтовик, орденоносец, член партии, кандидат наук, ни одного взыскания… Я ломал голову, как мне уклониться от этой неожиданной и нежелательной фортуны. Выручила моя внешность: едва я вошел в кабинет партийной дамы, которая меня вызвала, как она гневно крикнула мне: «Стыдно скрывать свою национальность!»

И так всю жизнь — стыдно всегда почему‑то должно быть мне!

Лесскис вступил в партию на фронте. То есть для него этот акт не был ни карьеристским взносом, ни мимикрией, ни лицемерием. Впоследствии взгляды его изменились, и формальная партийная принадлежность сделалась атавизмом. Оказаться в высшей дипломатической школе было для нормального советского интеллигента неимоверной удачей, подарком небес, но Лесскис в своей духовной динамике зашел уже достаточно далеко, чтобы эта неожиданная фортуна стала для него обременительна. Объясняться не пришлось — американский дедушка пособил.

Моя первая теща, знавшая мои анкетные данные лучше, чем тверской ректор и партийная дама, отбиравшая кандидатов в дипломатическую школу, шипела мне в конце 1940‑х годов, чтобы я «убирался в свой Израиль». (Замечу, что тогда попытка реализовать это тещино предложение была бы равносильна самопосадке.)

Змеиное пожелание тещи реализовалось, хотя и корявым образом: через три десятка лет, причем убрался не зять, а внук.

Наконец, когда в 1952 году я в очередной раз обменивал паспорт, меня вызвали к начальнику паспортного стола, тогда как в предшествовавших случаях этого не бывало. Начальник потребовал, чтобы я принес метрику, — никогда прежде этого не требовалось: новый паспорт выдавали просто на основании старого. Метрика у меня добротная, церковная, подписанная протоиереем Евлампием Троицким. Увидев ее, милицейский чин смягчился и проникновенно сказал мне: «Берегите ее как зеницу ока!» Яснее высказаться он не мог: это был канун готовящегося по приказу Сталина процесса врачей‑космополитов, за которым должны были последовать еврейские погромы и депортация евреев. Возможно, что уже составлялись списки, кого «громить» и кого выселять. Я, таким образом, был спасен от занесения в эти списки.

Замечу, что милиционер отнесся с большим доверием к документам, чем работники высшей школы и райкома партии: канцелярское воспитание все‑таки что‑нибудь да значит!

Лесскис говорит о намеченной депортации евреев и сопутствующих погромах как об известном всем факте, как о чем‑то само собой разумеющемся. И сегодня общее мнение с этим безоговорочно согласно. Однако в научном мире единства нет. В качестве примера сошлюсь на точку зрения исследователя сталинского антисемитизма Геннадия Костырченко, который это общее мнение полагает ошибочным и депортационные намерения Сталина решительно отрицает. У него сильная аргументация — не буду ее здесь излагать: она доступна (см., например, статью Г. Костырченко «Депортация — мистификация» // Лехаим. 2002. № 9).

Независимо от того, прав Костырченко или нет, взгляды Лесскиса и милицейского чина правдиво свидетельствуют о воздухе эпохи, о чудовищных ожиданиях, о призраках, наполнявших советскую жизнь.

Сотни и тысячи подобных оскорблений, конечно, оставили след, повлияли на мое отношение к людям и миру: друзья и враги, теща и начальство по службе, знакомые и случайные встречные, сослуживцы — все требовали от меня, чтобы я «сознался» в своем «еврействе».

Положим, друзья не требовали, а подтрунивали: Георгий Александрович, признавайтесь, все свои, чего стесняться, евреи тоже люди, есть и среди евреев хорошие, и среди русских плохие.

Георгий Александрович раздражался.

Этого они добиться от меня не могли, ибо это означало бы, чтобы я перестал быть самим собою, это так же невозможно, как невозможно и изменить мою внешность. Я русский — по воспитанию и привычкам, характеру и образу мыслей, по интересу к русской истории и культуре и т. д. и т. д., но что я люто ненавижу — это патриотизм, во всех его разновидностях, во всех его костюмах и декорациях, во всех его национальных вариациях: русской, еврейской, немецкой и какой еще угодно другой. Не понимаю, почему русский должен или может считать Россию «лучше всех», как это поется в одной из патриотических песен, или почему евреи — «избранный народ»?

По поводу недоуменного вопроса Лесскиса: «Не понимаю, почему?» — ответить довольно просто. Почему человек считает, во всяком случае может считать, свою мать, жену, ребенка — лучше всех? Бай мир бисту шейн . Естественное неотрефлектированное чувство, совсем необязательно должно быть омрачено превозношением и ненавистью к прочим мамам, женам и деткам. Другое дело, что патология распространена. Но Лесскис принципиально не отделяет естественное чувство от паразитирующего на нем грибка. И иронически занижает, приводя в пример попсовый советский шлягер. С другой стороны, говорит все‑таки не о чувстве — об идеологии.

Не следует забывать и об историческом контексте: отношение к русскому патриотизму сформировалось у Лесскиса не в абстрактном интеллектуальном пространстве, а в мире тотальной бытовой ксенофобии, от которой он в качестве мнимого еврея постоянно страдал, в ситуации инициированной государством агрессивной и злокачественной социальной патологии 1940‑х — начала 1950‑х, которая в более стертых формах продолжала существовать и далее. Это при том, что с младых ногтей был интернационалистом. Так что реакция Лесскиса на «патриотизм» естественна и понятна.

Почему еврейский народ избранный? Ответить еще проще. Да потому, что так декларируется в тексте, лежащем в основе европейской культуры. Разумеется, можно считать, что про неправду писано. Про правду или про неправду — не обсуждаю: просто говорю, откуда идея взялась. Конечно, Леcскис знал, не мог не знать, но увлекся риторикой.

Я знаю, что существует национальная детерминанта, наряду с детерминантами другими, но знаю также, что человек может преодолеть любую узость и ограниченность в своей духовной свободе.

Последние слова еврейской главы, ее кода.

Национальная детерминанта диктует узость и ограниченность.

Вопрос в том, что считать национальной детерминантой. Точнее так: что здесь имел в виду Лесскис. Ясности (во всяком случае, у меня) нет: можно понять по‑разному. Я обсуждал этот фрагмент с человеком, хорошо Лесскиса знавшим. Излагаю его мнение. Поскольку у Лесскиса были генетическая еврейская четвертинка (даже и половинка, о чем он не подозревал) и семитский (в общем соображении) нос, поскольку он страдал от бытового и государственного, скажем так, недружелюбия, он должен был выработать в ответ на это естественную еврейскую реакцию — что было бы проявлением узости и ограниченности. Лесскис это свободно преодолевает. Или думает, что преодолевает.

Весь этот разделенный моими краткими репликами Лесскисов текст несет следы внутренней травмы, на протяжении всей жизни непрерывно подпитываемой социумом. Рана не заживает, поскольку постоянно растравляется. Должен идиотически оправдываться. «И так всю жизнь — стыдно всегда почему‑то должно быть мне!»

Вот еще история из той же корзины, не вошедшая в книгу, во всяком случае, в первый том. Как‑то на Кавказе тетя из местных со смутным представлением о русских падежах одобрила: для еврея вы неплохо говорите по‑русски. Потом этой историей друзей смешил.

Лесскис любил русский язык, знал его не только как природный культурный носитель, но и профессионально — как лингвист, как педагог; у него был крайне редко ныне встречающийся старомосковский выговор, должно быть, семейное, но все‑таки такие вещи надобно и культивировать.

Открыв в себе еврейские корни, подвергаясь на протяжении жизни оскорблениям русских «патриотов», он оставался русским (о галахической стороне дела я здесь не говорю) не потому, что это было прагматически и психологически удобно в недружелюбном евреям советском социуме, а потому, что таков был его глубинный внутренний экзистенциальный выбор. Но он был не просто русским — он был русским космополитом, клеймо в СССР не слабее, чем «жид».

Само собой, как космополит, он отрицательно относился к сионистскому проекту — как к любому партикуляристскому проекту, которому неизбежно свойственна «узость и ограниченность». «Еврейское» рассматривалось им как психологическая реакция одного национализма на другой, казалось идеологией, лишенной самостоятельного культурного содержания.

Мемуары Лесскиса — о времени и о себе, об эволюции взглядов, об изменении картины мира. Мальчик, индоктринированный большевистской, не сталинской, а именно что большевистской идеологией, преодолевает ее и становится русским европейцем — культурный тип в общем и целом редкостный в СССР. Был он человеком большой открытости и обаяния, большим оригиналом и диалектиком: англоман, он не знал английского языка; на всех застольях провозглашал тост за ея величество королеву английскую, но завещал похоронить себя под звуки колеблющей троны «Марсельезы», при том, что был принципиальным противником революции.

Когда сын уезжал в Израиль, Лесскис переживал, что лишится там бедный сын великой русской «культуры, истории и языка». Пророчество, не оправдавшееся. Конечно, трудно было тогда (год 1977‑й) вообразить, что Израиль станет одним из мировых центров русской культуры.

Елена Ржевская, военный переводчик

Илья Сельвинский и его «державные семинаристы»