Даже самые нерушимые зароки вдруг нарушаются по не слишком веским причинам. В один из метельных вечеров декабря две тысячи первого года я, ни разу не посещавший встреч со школьниками, восседал на учительском стуле. Передо мной за столами (парт нет и в помине) полсотни глазастых мальчишек (лишь несколько девочек) ждут моего рассказа предположительно о Великой Отечественной, которая имела место — они уверены — позже Пунических войн. Но не уверены, кто был раньше: Гитлер или Наполеон. Однако не прочь выяснить. Кое-что с телеэкрана до них доносилось. А я с первой минуты посулил откровенность и честные ответы на любые вопросы. Все это вряд ли педагогично. Пауза тягостно затягивалась. Нарушив ее, я прочитал на память стихотворение «Ну, что с того, что я там был».

Они потрясенно слушали. Лишь кто-то запоздало спросил, что означает «Я все избыл».

В самом начале — «Ну, что с того, что я там был. / Я был давно. Я все забыл». А позже в стихотворении — «Я там был. / Я все избыл».

Мне пришлось объяснить, что, освободившись от фронтовой памяти, избыв ее, поэт остался во власти войны. Такая вот незадача.

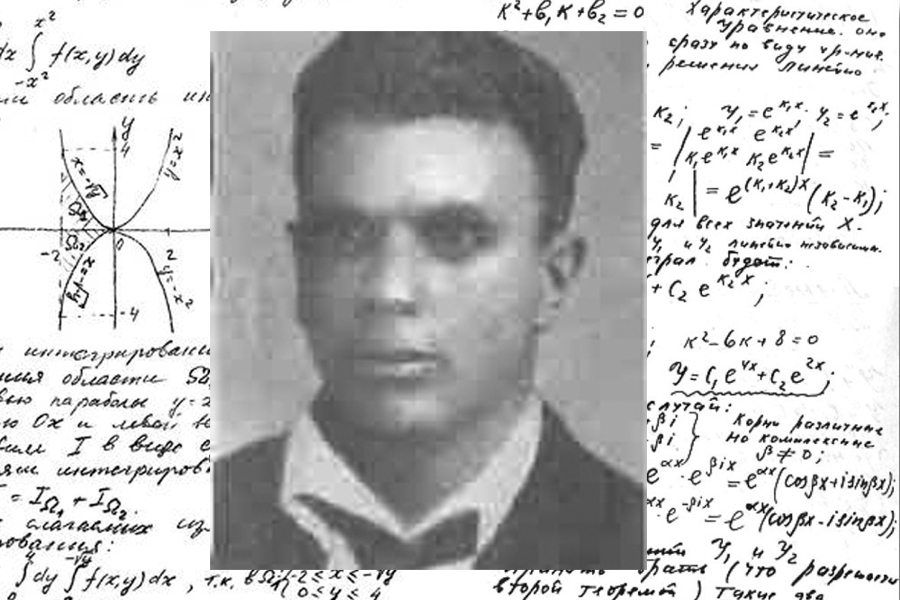

Это они удивленно понимали. Как и факты, какие не грех знать, и факты, знать какие не могли. Не догадывались они, что, читая стихотворение, я полусознательно искупал свою вину перед автором. Вина эта тянется с незапамятных времен, когда мы оба, автор и я, были путь старше сегодняшних лупоглазых ребятишек — нам исполнилось по семнадцать лет. Мы учились на литфаке московского вуза, а после второго курса пошли в солдаты. В мирное время более десяти лет не виделись, и не скажу, что нас снедала тоска. Но не забывали друг о друге. Еще и потому, что наши отношения были чем-то вторичным по отношению к тройственному союзу, где главенствовал третий — Семен Гудзенко, ближайший друг Юрия Левитанского, веривший в него и тогда, когда я такой веры не испытывал. Не предвидел метельного вечера в незнакомой школе со столами вместо парт, с чтением строк Юрия Левитанского. Гудзенко этого тоже не предвидел. Но еще тогда верил в Юру, в его звезду. В отличие от меня, когда, выслушав Юрино стихотворение, я отделывался достаточно пренебрежительно, используя Маяковского: «Вы, месье, из канареек, чижик вы, месье, и дрозд». Он в своем кургузом пиджачке выглядел несолидно и провинциально. Не сопоставимо со школьниками, сидевшими передо мной в темных отутюженных рубашках… при галстуках!

Гудзенко, как и Левитанский, родом с Украины. Но держался со спокойной уверенностью столичного жителя. Курил трубку и, несмотря на еще вполне школярские стишки, снискал признание институтской элиты. Его отличал природный ум, быстрота и точность реакции на творившееся окрест, будь то судьбоносные события или казусы повседневности.

Когда в комнате студенческого общежития, где обитали Левитанский, Гудзенко и их наставник, знаток поэзии Толя Юдин, а я был гостем и мы раскладывали на газете ломти колбасы и разливали по стаканам водку, из черного репродуктора донесся голос Молотова. Предсовнаркома объявил о войне с Финляндией.

Он кончил, и немногословный Толя произнес: «Началось!»

Гудзенко, подумав, заметил: «Это еще не наша война».

Наступит срок нашей, и мы трое, Левитанский, Гудзенко и я, попадем в один из батальонов сверхсекретной Особой Бригады, открыто готовившей в подмосковных дачных поселках диверсантов широкого профиля. Забракованный медкомиссией Толя Юдин, попав в другую часть, пропадет без вести. В сорок пятом Гудзенко посвятит ему стихи. Не в его правилах забывать друзей.

Но до сорок пятого, до стихов-воспоминаний, надо было еще дожить. Для начала кончить два курса, с лекциями, семинарами, экзаменами. С новыми знакомствами, увлечениями, романами. С литературными спорами, почему-то особенно накаленными в предвоенные месяцы. Не утверждаю, что Гудзенко был фаворитом курса, набранного в 1939 году, — ИФЛИ не страдал нехваткой фаворитов. Но старшекурсники заняли все «вакансии». А он и не рвался. По нему сохла девичья часть курса. Как не сохнуть — смугл, зеленоглаз, слегка курчав. Трубка в зубах. Насмешка во взгляде. Девичье преклонение принимал индифферентно. В стенгазете «Комсомолия» поместил не ахти какой стишок, дававший понять, что избранница осталась в Киеве. Это еще была не заграница, близость «объекта» охлаждала пыл сокурсниц. Не только они, сама эта тема не слишком увлекала начинающего стихотворца. Он ждал писем от мамы, и ее посылки старался растянуть на более длительный срок. Ему это удавалось. Он был и останется земным человеком, старавшимся не переступить грань, с какой начинается приземленность.

В день рождения его нарекли Сарио. В паспорте значилось: Сарио Петрович. Все всегда будут звать его Сариком. Но Илья Оренбург решит иначе. Году, по всей видимости, в сорок третьем, читая в рукописи стихи Гудзенко, одобряя их, Оренбург решительно зачеркнул «Сарио» и, не колеблясь, поставил «Семен». Он останется для нас Сариком, а в литературу войдет «Семеном». Тесть-генерал тоже будет его величать Семеном. Но и до тестя еще предстояло дожить.

В подмосковных наших лагерях, открывая дверь, он взывал к бойцу-ифлийцу: «Кацман! Подай матрац нам». И в промерзших стенах бывшей пограншколы у Белорусского вокзала оставался Сариком.

В ту лютую зиму, после двух заданий, нас поселили в это казенное помещение с ледяными батареями, с обедом из жидкой баланды. Ночью, когда разносился сигнал воздушной тревоги, мы старались затаиться в классах — они же спальни. На моей стоявшей в углу кровати укрывались тремя шинелями, и Юра начинал пытку: «Французскую булочку лучше всего разрезать, пока она теплая и впитывает масло».

Днем нас парами отправляли патрулировать на Ленинградское шоссе. Голодные мерзнут особенно сильно. Однажды отважились с Юрой погреться на лестнице фабрики-кухни, пропахшей нарпитом. Когда поднялись на второй этаж, где талончик карточки давал право на обед, Юра, рассуждая вслух, решил, что не надо мозолить глаза официанткам, но и не следует оставаться незамеченными. В конце концов одна из подавальщиц, сжалившись над солдатиками, принесла по тарелке горячего супа.

В январе сорок второго отряд капитана Лазнюка прибыл на передний край для переброски в немецкий тыл. Но фронтовое командование использовало омсбоновцев по своему усмотрению, и отряд, окруженный возле окраинного сарая деревни Хлуднево, почти целиком погиб. Подорвал себя гранатой общий любимец, хохмач, часовой мастер Лазарь Паперник. Первым в бригаде он удостоился звания Героя Советского Союза. Его имя поныне носит одна из московских улиц. А я долго носил его ушанку — мы случайно обменялись шапками.

Гудзенко эвакуировали с проникающим ранением в живот.

Об их гибели написали в «Правде», прославляя героизм и утаивая причины неоправданной смерти. Мы с Юрой читали статью, горевали о ребятах, тревожились о Сарике, не понимая: выпячивая одно, утаивая другое, пропаганда творит войну, которая постепенно будет вытеснять из памяти подлинное, заменяя его выдуманным, более утешительным, живописным, более пригодным для воспоминаний.

Позже Сарик напишет брошюру о Л. Папернике, стихи о студенте МГУ Олеге Чернии…

Но и до этого ему предстояло еще дожить.

В апреле мы столкнулись нос к носу в коридоре. Замерли, обнявшись. Он был тощ, бледен, в застиранной гимнастерке, перетянутой парусиновым ремнем. С направлением в запасной полк. Но не тот рядовой (вскоре — ефрейтор) Гудзенко, чтобы помимо его воли назначали ему место службы. В Бригаде его уже знали, дорожили его безотказностью, дружелюбием, остроумием. А мы с Юрой, да и не мы одни, любили его стихи.

Он их охотно читал, публиковал в бригадной многотиражке.

Видимо, этой весной Юру откомандировали в редакцию многотиражки дивизии имени Дзержинского. Откомандирования были в порядке вещей и не означали какой-либо дискриминации.

Так или иначе, я начисто не помню Левитанского в летние дни сорок второго и хорошо помню Гудзенко. Мы с ним на досуге сочинили даже какую-то дурацкую детективную повестушку. Напечатанная в бригадной газете, она вызывала снисходительные усмешки бывалых разведчиков.

Но лето выдалось не из веселых. Во второй его половине Сарик однажды вернулся из Москвы (нас разместили в пустующем новеньком дачном поселке возле Пушкино) и повел меня в рощу.

Он уже запросто наведывался в редакцию «Комсомольской правды», познакомился кое с кем из корреспондентов.

В кустарнике повалился на траву и — я впервые увидел слезы на его глазах — со слов редакционных знакомцев рассказал о катастрофе, нависшей над Сталинградом.

Немцы вот-вот прорвутся к Волге. Наш механизированный корпус перемалывают за пятнадцать минут.

Он сел на пенек. Мы закурили. Он видел лишь одну благую сторону беды: мой отряд вряд ли сейчас забросят в гибельные места где-то под Харьковом. (Двумя-тремя днями раньше в метро «Красные ворота» я слышал от капитана с Лубянки совершенно другое.)

В сорок втором, этом трагическом году (ранение, Сталинград, приказ 227 о безграничной власти заградотрядов), в нем пробудился поэт, создавший небывалые строки о товарищах по оружию, о схватках, утратах: «Первая смерть», «Подрывник», «Путь», «Память», «Отдых», «Перед атакой», «Трава»…

«Мне кажется, что я магнит, /что я притягиваю мины. / Разрыв — и лейтенант хрипит. / И смерть опять проходит мимо».

Его строки открывали войну, не совпадавшую с начертанной на плакате: «Колем мы здорово, /рубим отчаянно. / Внуки Суворова, /дети Чапаева».

Гудзенко не запугивал, не страшил в надежде вызвать ответную ярость, чурался пафоса. «Прожили двадцать лет, / но за год войны / мы видели кровь и видели смерть — просто, как видят сны». Это стихотворение он прочитал мне весной, вскоре после своего возвращения из госпиталя. В те же дни мог писать возвышенно-метафорически, но без налета литературщины:

«Наш путь как Млечный — раскален и долог, / Мы начали в июне, на заре. / В пыли с тавром готическим осколок, / в мешке на двое суток сухарей».

Это из моих — верилось, не только моих — любимых ранних его стихотворений, где наши предвоенные дни, и дни наступившей войны, и надежда на будущее.

Когда сегодня перечитываешь тогдашнего Гудзенко, обнаруживаешь и культ взрывчатки, воспевание тола. Что было, то было. «И рассыпаются мосты. / И падают в густые травы, / обламывая кусты, / на фронт идущие составы. / Ив рельсах, согнутых улиткой, / отражена его улыбка». Улыбка всемогущего подрывника.

Не от хорошей жизни мы уповали на толовые шашки: слишком ощутим был перевес противника в оружии ближнего боя. Наши лыжники, которых ждала гибель в Хлуднево, горбатились под тяжестью вещмешков с толом, но не имели ни одного автомата, чтобы отбиваться.

Гудзенко оставался верен зароку: «Я все это в памяти сберегу: / и первую смерть на войне, / и первую ночь, когда на снегу / мы спали спина к спине».

Сберег, отвергая соблазн артиллерийские залпы расцветить фейерверком.

Ранней весной сорок третьего я, служа уже в другой части, плелся, совершая изнурительный голодный марш к западу от Ельца. Поднял клочок газеты, стряхнул талый снег. Стихи. Подпись оторвана. Прочитав, возликовал: яснее ясного — Сарик!

Увиделись мы осенью сорок пятого в штабе Бригады напротив Курского вокзала. Обнялись, как в тот день, когда он вернулся из госпиталя. Сарик водил меня по кабинетам, с кем-то знакомил, показывал на мои нашивки за ранения, на капитанские звездочки. Куда-то исчез. Вернулся с удостоверением и значком парашютиста. Продырявил гимнастерку, нацепил значок. Отошел, удовлетворенно оглядел. Вручил какую-то брошюру, надписав: «Ура! Дорогуша! Спасибо, что вернулся!»

Отвел в закуток. Прочитал «На снегу белизны госпитальной…» Потом, отвечая мне: Юра на Дальнем Востоке, воевал с японцами. Работал в армейской газете. Заделался лейтенантом. «Ему на роду написано быть поэтом. Мое дело — тебя предупредить. Как старшего по званию. Я среди нас троих младший — так и хожу в ефрейторах».

Брошюры о Лазаре Папернике у него при себе не было. Ее выпустило издательство «Дер Эмес» на идише.

Я отправился в Станислав, в Прикарпатский военный округ, увязший в необъявленной войне с Украинской повстанческой армией.

Гудзенко в Станислав не приезжал. Но в Карпатах побывал и здешнюю войну вроде бы не заметил. Не хотел заметить? Он писал о новой жизни, пришедшей в горные селения. Иногда вспоминал войну — ту, на какой пролил кровь. В таких стихах узнавался прежний Сарик.

В сорок седьмом, когда в ответ на шестнадцатый рапорт о демобилизации последовал вызов в Москву, где меня ждал гневный нагоняй за стремление дезертировать и предписание в Академию, мы снова встретились. Он, преодолевая сопротивление будущего тестя-генерала, женился на его дочери и теперь познакомил меня с ней.

Разговоры у нас ладились плоховато. Некогда привыкший к моему искреннему восхищению, он удивлялся теперешней прохладе. Я не умел, а умел бы — не захотел выразить свое разочарование.

Какого черта он пишет «на злобу дня»? Но вправе ли я за это корить, как и за стремление печататься в газетах?

Упрекал его лишь за отказ учиться — в МГУ, куда влился ИФЛИ, или в Литинституте. Сарик отбивался — ему это до фени, он «задницей пишет».

Официальную славу Гудзенко принесла поэма «Дальний гарнизон», выдвинутая на Сталинскую премию.

Меня поэма не обрадовала. Удручала газетная риторика. Но при редких встречах я отмалчивался.

На последних стадиях Гудзенко вычеркнули из списка кандидатов на премию.

Он не находил себе места. Однажды, выйдя из аудитории, увидел его у дверей. То ли хотел объясниться, то ли объяснить.

Пусть обошли премией, он все равно котируется. Сам Грибачев поздоровался за руку.

«Кто такой Грибачев?» — нелепо спросил я.

Сарик взорвался: «Ты ничегошеньки не понимаешь!» Еще что-то в этом духе. Во многом он был прав. Я и впрямь далеко не все понимал. На прощание он добавил:

«Моему тестю тоже не нравится «Гарнизон». Не отражена механизация Советской Армии. Ты не одинок».

Но все это отступало на двадцатый план. Главное оставалось для меня до поры до времени неизвестным. Начало безнадежной болезни, встречи с нейрохирургами.

После Академии меня ждал гарнизон в сопках с видом на корейскую границу. Прилетев летом пятьдесят второго в Москву, услышал: Сарик в Институте Бурденко. Не исключена вторая операция.

В переплетении Тверских-Ямских я нашел желтое здание института. Но свиданию не суждено состояться — больной в тяжелом состоянии. Я и незнакомец в гражданском настаивали. Сестра принесла записку. Смысл ее: Гудзенко готов повидаться лишь с теми, кто принес яд. Ни я, ни штатский — это был Михаил Луконин — яда не принесли.

Сереньким февральским днем пятьдесят третьего в гарнизон среди сопок доставили «Комсомольскую правду» с некрологом…

С середины марта обстановка на Дальнем Востоке начала меняться, и летом я вернулся в Москву уже офицером запаса.

Юрий Левитанский появился в Москве года через два. За плечами пяток стихотворных сборников. Теперь учился на Высших литературных курсах. И пробивал московскую прописку, она давала право на жилье в столице. Мы вполне дружески общались. Прогноз Сарика, представлялось мне, не сбылся. Я не был предубежден, но был недостаточно внимателен к Юриным стихам.

Его жена Марина рассказывала, как, живя в общежитии Высших литературных курсов, она плакала ночами, слушая доносившийся из-за стены черносотенный фольклор. Простая девчонка из Сибири не представляла, что такое бывает.

Я ее успокаивал: «Плоды просвещения».

Юра никогда про это не вспоминал.

Меня настораживало и настораживает сугубо практическое мышление у людей, вознамерившихся сочинять романы, рифмовать, писать пьесы.

Юрий Левитанский к этой категории не принадлежал. Но его деловитость, бытовая целеустремленность удерживали меня на некотором удалении.

Даже если я в принципе прав, опрометчиво не видеть исключения. Тем более что исключение составлял человек, знакомый мне десятилетиями. Пусть что-то в нем не импонировало и он героизировал свое армейское прошлое. Хотя биографию поэта составляют не только анкетные факты.

Юра чувствовал мою холодноватость и отвечал той же монетой. Не отозвался на мою большую статью о Гудзенко в «Литгазете» 1962 года.

Меня огорчала, обижала растущая безвестность Гудзенко на фоне новых имен. Получала — и слава Б-гу — признание фронтовая поэзия Давида Самойлова, Сергея Наровчатова, Бориса Слуцкого. У каждого из них свои «сороковые роковые», свой, коль угодно, читатель, готовый смотреть на войну глазами любимого поэта.

К этому времени ветераны, кто лучше, кто хуже обустроившись в мирной жизни, возвращаясь к войне, оказывали предпочтение той, что напористо формировала в их податливом сознании пропаганда, газетная поэзия. Да и сами новые дни предпочитали наименее обременительный вариант. «Сороковые», но не слишком «роковые».

В обыкновение вошли ветеранские встречи, где чистосердечно рассказывали друг другу были и небылицы, а самые тяжкие часы и минуты либо обходились, либо сглаживались.

Не ко двору пришлась и фронтовая поэзия Гудзенко с ее трагизмом и нерушимой верой в светлое завтра.

Моя статья была лишь данью памяти о друге, о его строках.

Юрий Левитанский помнил Сарика и не меньше меня любил его строки. Но искал себя в обновившемся поэтическом пространстве. Искал небезуспешно. Это стало очевидным, когда в 1970 году вышел его сборник «Кинематограф» с неожиданно резким лейтмотивом: «Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино!»

Обретение своей войны — запредельного контраста в жизни поколений и личности — делалось почти неотвратимым. Но Левитанский с ним не спешил и не спешил с обретением себя в этой войне.

Гудзенко отзывался на боль и тревогу незамедлительно, сберегая приметы случившегося. Левитанский не тщился что-либо вспоминать, принимая забвение как должное и понимая его мнимость. «Я все забыл», — произнесет он, чтобы подтвердить это и опровергнуть, уподобляя себя то «мушке в янтаре», то Вечному огню, то пламени гильзы в блиндаже.

Возвеличивание себя и самоуничижение в русской поэзии идет еще от Державина. Но Левитанский не эпигон. Его смирение паче гордости.

(Школьники, впервые услышавшие стихотворение, вряд ли это уловили. Но почувствовали самобытность строк поэта, признавшегося, что он там был, но вроде бы не видевшего в том чего-либо особого. Однако отождествлявшего себя с Вечным огнем.)

«Все забыл», «все избыл», «все почти забыл», «все хочу забыть»… Будто его память автономна и не зависит от него самого.

Гудзенко стремился конкретизировать, мотивировать каждое движение — физическое и душевное. У Левитанского недосказанность. Не прием, не придуманный ход, но отголосок давнего, еще «той зимы», смятения, не улегшегося с годами. Смятения, особенно неизбежного в той войне, о какой когда-то потрясенно писал молодой Гудзенко и спустя десятилетия напишет его друг Левитанский, категорически уходя от дат и деталей.

(Не предупреди я, школьники могли бы и не сразу сообразить: это о Великой Отечественной войне, определившей судьбу народов, человека, их самих.)

Но, пусть и определившей, стихотворение окольцовано фразой, открывающей и завершающей его. Вошедшей в поэтический лексикон: «Ну, что с того, что я там был».

Она подтверждается не столько напрямую, сколько словами в ее опровержение. Едва ли не главными среди прочих, звучавшими бы в ином контексте по меньшей мере напыщенно: «Я не участвую в войне — / она участвует во мне».

Подводя последние итоги, оглядываясь назад, я не отказываюсь от пристрастия к ранним стихам Гудзенко, так и оставшегося для меня Сариком. Превосходство в возрасте увеличивает право на имя. Но и обязанность признать правоту Гудзенко в наших с ним разногласиях относительно Левитанского.

Юра не торопился с подтверждением этой правоты. Он пережил друга на сорок три года. Но, произнося слова «Ну, что с того, что я там был», ручаюсь, помнил его. Однако вряд ли догадывался, что этой строчке быть вольным или невольным девизом иных начинавших жизнь вместе с ним. Я — один из запоздало принявших ее. Даже если строки, следующие за ней, передают только его, Юрия Левитанского, то, что именуется «личным жизненным опытом». Не житейским, а именно жизненным, поверяемым так и не избытой войной.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 84)

Мозаика еврейских судеб. XX век

«Я прочно впаян в этот лед…»