«Я прочно впаян в этот лед…»

Я не участвую в войне, // Она участвует во мне. // И отблеск Вечного огня // Дрожит на скулах у меня…» Строка из этого знаменитого стихотворения Юрия Левитанского дала название выставке в галерее ArtStory, приуроченной к 70‑летию Победы. В экспозиции представлены только вещи, созданные во время войны.

Выставка словно наследует двойственность, пронизывающую стихотворение Левитанского. Поэт строит его на контрасте, на столкновении вызывающего отказа фронтовика от памяти («Ну, что с того, что я там был? // Я был давно, я все забыл…») и вынужденного, почти нечаянного признания, что вырваться из плена былого ему не удается («Я лед кровавый в январе, // Я прочно впаян в этот лед, // Я в нем, как мушка в янтаре»). Стихотворение фактически опровергает само себя. Отказ от высказывания, упрямое обоснование этого и становится самым сильным высказыванием о войне как об опыте запредельном, не поддающемся описанию.

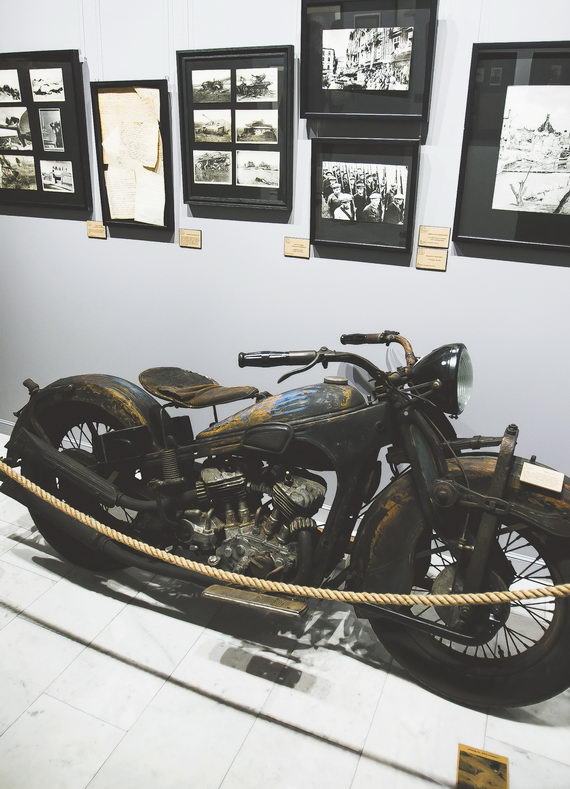

Первый советский тяжелый мотоцикл — экспонат выставки «Война присутствует во мне…». Галерея ArtStory

У каждого из этих повествований — своя интонация, свои сюжеты. Но что принципиально: они принадлежат современникам и участникам событий. Тем, в ком «участвует война». Среди них, например, такие разные художники, как Надежда Удальцова и Николай Соколов. Русская кубистка, одна из «амазонок» русского авангарда, представлена зарисовками сценок жизни на военном аэродроме, сделанными в 1940‑х. А известный карикатурист, один из трех в содружестве Кукрыниксов, оказался отличным мастером городского пейзажа: на его акварели улица в Будапеште 1945 года с разобранными баррикадами выглядит живописно, будто римские руины. Точные и нежные акварели Александра Лабаса, увидевшего прифронтовую столицу глазами «гражданского» человека — в бомбоубежище или из‑за затемненных ночных окон, соседствуют с парадным портретом штурмана Забелло, написанным художником‑монументалистом Лидией Фроловой‑Багреевой, ученицей Кузьмы Петрова‑Водкина, в 1943‑м. Штурман в кителе подполковника, с орденом Красной Звезды на груди представлен словно герой времен Петра I. На белом ватмане — транспортир, рейсфедер, линейки, а фигура самого офицера вписана в рамку старинного кресла. Этот сдержанный по цветовой гамме портрет почти равнодушен к канонам соцреализма — скорее, перед нами воспоминание об эстетике «новой вещественности», с ее вкусом к ясности формы и целостности картины.

Значительную часть экспозиции занимают плакаты, карикатуры, эскизы к ним, открыткам и маркам… Понятно, что во время войны к штыку приравняли не только перо поэта, но и кисть художника. И, естественно, каждый из авторов предпочитал то оружие, к которому был привычен. Кукрыниксы, как и Борис Ефимов, используют любимый жанр карикатуры, превращая ее в плакат. Он мог быть снабжен ехидной подписью или насмешливым энергичным четверостишием Маршака («Паразит на паразите»)… Борис Зеленский, до войны рисовавший жизнерадостные киноафиши к «Волге‑Волге» и «Цирку», и в военное время создает плакаты в стиле кинопостеров. Его рисунок рукопашного боя напоминает динамичный кадр с титром‑призывом «Бей так // фашистов‑собак!». Георгий Нисский, работая над эскизом плаката в 1941‑м, остается верен не только морской теме, но и лаконичному стилю. Правда, это не помешало огромной «сигаре» красной торпеды, направленной в уже взорванный силуэт вражеского судна на горизонте, походить на приводнившийся дирижабль… А кто‑то, как Николай Жуков, худрук Студии имени Грекова и опытный книжный иллюстратор (между прочим, он будет рисовать на Нюрнбергском процессе для «Правды»), и в плакате может делать ставку на доходчивость и узнаваемость образа. Его плакат «Сынок, отомсти!» похож на увеличенную иллюстрацию к газетной заметке. Но любопытно, что и статья, и образ слепого старика с посохом отсылают (пусть и опосредованно) к устной традиции повествования. Статья оказывается записью рассказа летчика о судьбе отца (то есть перед нами «случай из жизни»). Образ же ослепленного отца напоминает о каликах перехожих и о слепцах, ходивших с песнями по России до революции.

Хотя разные стили могут и соединяться в творчестве одного художника. Один из самых ярких тому примеров на выставке — работы Леонида Сойфертиса. Блестящий иллюстратор «12 стульев», автор «Крокодила», Сойфертис был одним из самых ярких молодых графиков военного поколения. Тонкая наблюдательность, юмор и то, что один из рецензентов определил как «неподдельное изящество рисунка», казалось, вряд ли могли пригодиться в работе художника фронтовой газеты «Красный Черноморец». Уж, казалось бы, в тяжелейшие дни обороны Одессы и Севастополя не до шуток. Тем не менее знаменитая севастопольская серия Сойфертиса, как и более поздняя берлинская, лишены плакатного батального пафоса. Валентин Катаев назвал Сойфертиса «снайпером пера и карандаша». У Сойфертиса действительно был снайперский взгляд: он на лету «снимал» неожиданные, смешные или гротескные сюжеты фронтовой жизни. Будь то громадный морпех, пьющий воду из одесского фонтана с тремя путти, или накренившиеся антенны на старых крышах, рифмующиеся с крыльями снижающегося «ястребка». К тому же художник умел даже на самых «летучих» рисунках передать типаж и характер героев. Чего стоят персонажи рисунка «Знаток трофейного оружия» (1941), сделанного, видимо, в Одессе. Три здоровенных матроса стоят, опершись на ружья, перед маленьким лысоватым интеллигентного вида гражданином в очках, деловито разбирающимся с затвором немецкого карабина. Этот сюжет явно не столько о войне, сколько о странностях социального мира. Война объединила людей, которые вряд ли бы встретились и поняли друг друга в мирное время.

- Первый советский тяжелый мотоцикл –экспонат выставки «Война присутствует во мне…». Галерея ArtStory

- Александр Лабас. Танки идут на фронт. 1941. Из коллекции Романа Бабичева

- Леонид Сойфертис. Военное время. 1940‑е годы. Галерея ArtStory

На выставке работ Сойфертиса относительно немного. Есть большой карандашный этюд «Мать с младенцем и убитым» (1940‑е), судя по размеру листа — скорее всего, для плаката. Есть выразительный рисунок тушью, один из любимых мотивов художника, — парк и мамочка или бабушка с детской коляской. Но здесь этот мотив обретает почти эпическую строгость. В зимнем сквере на скамейке женщина в черном сидит с коляской, за ее спиной высится женская фигура в военном белом полушубке и с ружьем. Вытянутый параллельно скамейке ружейный ствол подчеркивает устойчивость и статичность композиции. Перед нами сцена прощания — но не мужчины и женщины, а женщины, отправляющейся на войну, с ребенком. Привычный лирический повседневный мотив обретает трагические обертона. И наоборот, беспощадный лик войны показан через смягчающую призму домашнего, семейного сюжета.

При всех контрастах экспозиции и художественных манер, выставка «Война присутствует во мне…» получилась рассказом о войне больше, чем о художниках. Меж тем среди имен, представленных в проекте, нет проходных. Жаль, что кураторы не воспользовались возможностью раскрыть более полно военный опыт художников. Вероятно, предполагается, что за них говорят рисунки. Но более подробный рассказ и о художниках, и об их военных работах явно не был бы лишним. Например, в разделе, посвященном блокадному Ленинграду, просто блистательный подбор работ. Рядом с литографиями Анатолия Каплана — акварели и рисунки Павла Кондратьева, ученика Филонова. Тут же — такие раритеты, как блокадная графика Александра Исааковича Русакова и его жены Татьяны Купервассер‑Русаковой. Русаков — одно из самых интересных имен «негромкой» ленинградской школы. Выпускник Петербургской академии художеств, ученик Дмитрия Кардовского и Осипа Браза, позже — один из художников «Круга», он не делал даже попыток вписаться в горизонт идеологических ожиданий эпохи. Благодаря жене, Татьяне Купервассер, которая зарабатывала на жизнь семьи оформительскими заказами, Русаков мог оставаться «свободным» живописцем. Насколько это было возможно для частного лица в 1930‑х годах.

Русаковы не уезжали во время блокады из Ленинграда. Отчасти о том времени написал немного их сын Юрий. Он вспоминал, что мать до конца дней сохраняла признательность их другу, тоже художнику, Рувиму Соломоновичу Фрумаку, который в дни блокады принес им «толику овса». «Мама, считавшая, что он спас им тем самым жизнь, никогда об этом не забывала…» — писал Юрий Русаков. Свидетельство о тех блокадных днях — карандашные рисунки Александра Русакова. Тут не найти ожидаемых сюжетов, нет даже видов замерзшего города. Тут больше интерьеры комнат и повседневные вроде бы мотивы. Женщина в пальто и платке сидит у постели, читая книгу. Буржуйка. Интерьеры комнаты с двумя ведрами и железной печной трубой. Закутанная женщина, пытающаяся распилить скалку. Наконец, автопортрет самого художника — в теплом шарфе, пальто, шапке. Никакой экспрессии. Русаков рисует так, словно это самое обычное дело — сидеть в вымерзшей комнате, в пальто, голодным, в окруженном и разбомбленном городе и рисовать, читать, снова рисовать… Словно дело происходит «далеко на севере в Париже». Эта выдержка, сохранение «дистанции» от собственных страданий и страха демонстрируют нагляднее всего, что верность профессии для художника становится максимой этической.

В иных ситуациях верность профессии могла стать залогом выживания. Тому свидетельство — пастели Михаила Рудакова, сделанные в лагере. Не немецком — советском. Сделаны они были, конечно, не на лесоповале, а когда он работал помощником лагерного врача. Рудаков был среди тех красноармейцев, кто оказался в «киевском котле», раненым попал в плен, а после освобождения был арестован снова, уже особистами, и загремел на пять лет в Воркутлаг. Его трижды принимали в Союз художников (до войны, после лагерей в Архангельске и по приезде в Москву), но принять некоторые книжные иллюстрации оказалось сложнее. Рассказывают, что, когда в 1977 году Рудаков принес рисунки для нового издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки», редактор их отверг, поскольку… «черт нарисован с анатомическими искажениями». Что ж, худсовету, конечно, виднее.

«Война — это сгусток нескольких жизней сразу — жизни, смерти, Б‑г знает чего еще… Она дает человеку опыт нескольких жизней сразу», — говорил поэт и фронтовик Юрий Левитанский. Проект «Война присутствует во мне…» дает возможность прикоснуться к этому опыту. К счастью, опосредованно.

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?