До поры до времени не все было очевидно и мне, хотя я наблюдал бойца Шклярского, еще не подозревая, что он — «надежда математики».

О гибели его услышал с опозданием, приехав в отпуск осенью 1945 года и зайдя в штаб Особой Бригады, с которой расстался три года назад. Но на вопрос «как? при каких обстоятельствах?» отвечали пожатием плеч. Секретность в Бригаде почиталась нормой. Нас не связывала близкая дружба, Шклярский ходил в чудаках. Службу нес исправно, рвения, правда, не проявлял, но и ни от чего не отлынивал.

Сумрачным утром 16 октября 1941 года Шклярский — я тому свидетель — попросил увольнительную. Ему необходимо спрятать кое-какие бумаги. Лейтенант-пограничник Сергей Золин, командир нашего отряда, вместе с другими отрядами прибывшими накануне вечером в столицу, сочувственно выписывал увольнительные своим бойцам-москвичам.

С командиром отряда, куда Шклярского назначат спустя несколько месяцев старшиной, ему повезет куда меньше.

Это назначение меня удивило, показалось нелепым. Начальство, видимо, решило, что достаточно щепетильной честности, умения повиноваться. К тому же математик, все верно сосчитает.

Но не доставала ведь, не ловкач — а на задании во вражеском тылу приходилось им быть. Всего менее угодник. Меж тем кое-кто из командиров жаждал персонального обслуживания.

Однако соображения эти, боюсь, пришли мне задним числом, когда в середине шестидесятых годов столкнулся с фамилией Шклярского на обложке книги в витрине магазина научной литературы на Арбате, куда отродясь не заглядывал. Странность таилась еще и в том, что рядом со знакомой фамилией стояла другая, ничего мне не говорившая. Судя по мудреному названию, книга в сером переплете касалась математики. Мой однополчанин, не вернувшийся с задания, относился к сословию математиков, где, вероятно, немало чудаков.

Вспомнилось, как однажды ночью на исходе первого военного лета, когда нас поселили в дома с двухъярусными нарами, я заметил, что обладатель верхнего места надо мной сидит по-турецки в глубокой думе. Жестом дал мне знать: не мешай — и что-то записывает.

Вспомнил еще и метельное февральское утро, двор Высшей пограничной школы в самом начале Ленинградского проспекта. Мы обнялись. Я подсадил его в кузов полуторки.

Скудны мои воспоминания о Давиде Шклярском. Его участь начала занимать меня с того дня, когда увидел на обложке его фамилию. Не то чтобы навязчивая идея, исступленные поиски. Но порой что-то напоминало о чудаковатом однополчанине, чью гибель окутывала тайна.

Едва знавшие его люди — их осталось немного, и это тоже побуждало не откладывать разговор в долгий ящик — начинали вспоминать; вырисовывался образ, отличный от того, какой своенравно сложился у меня. По мимолетным чаще всего признакам.

Он отнюдь не анахорет, зря я его держал за человека не от мира сего, увлеченного лишь формулами да теоремами. В школе он был общительным мальчишкой, озорником. Своим призванием считал литературу. Наизусть знал Пастернака, сочинял стихи. Пока не услышал о теореме Ферма и одержимо не устремился к ее решению.

Занимаясь в школьном математическом кружке, вместе с приятелем взялся писать книгу о геометрии окружностей и неевклидовой геометрии.

1936 год. У Шклярского первая премия на Московской математической олимпиаде; начало учебы на мехмате МГУ. Конец, выходит, — 1941 год. Следующий шаг для выпускника-отличника — аспирантура. Но грянула война, и университетская профессура направила его в ЦАГИ. Этот авиационный институт освобождал от призыва в армию. Шклярскому сопутствовала уже слава «надежды нашей математики».

«Надежда» поступила по-своему. Шклярский добился зачисления в Бригаду, имея, подобно всем нам, смутное представление о ней.

Про «надежду математики» я слышал и от тех, кто никогда лично не соприкасался с Давидом Оскаровичем. Но был наслышан о нем.

Он изменил методику занятий математического кружка при МГУ. Вместо докладов, набивавших оскомину, читал короткие лекции, раз от разу повышая меру сложности. В 1938 году кружковцы забрали половину премий Московской олимпиады.

Дух творчества воцарился в кружке, занятия кончались позже срока, споры кипели на ночной улице.

Учась на старших курсах, Шклярский занимался вместе с тем топологией, функциональным анализом. Сделал доклад «О покрытиях сферы» — и впервые студент удостоился премии Московского математического общества.

Ни одна из многочисленных работ Шклярского при его жизни не публиковалась. Кое-какие бесследно исчезли. Неведома участь рукописей, закопанных во дворе дома № 5 на Васильевской улице.

В 1944 году увидела свет статья Шклярского «Об условно сходящихся рядах векторов». В следующем — еще одна статья. Спустя год — около 70 задач, подготовленных им…

Из поколения в поколение студенты мехмата повторяли заветные слова Шклярского: «Я люблю математику, музыку и природу».

Любовь к математике и природе вряд ли нуждается в пояснении. О музыке позволительны два слова. Об уцелевшем листке с фразой Бетховена, о постоянном месте «под Бородиным» в Большом зале консерватории. Эта любовь родственна его любви к поэзии…

Часто ли друзья, соученики, поклонники с таким тщанием собирают архив не вернувшегося с войны ученого, который не успел еще развернуться в полную силу? (Перед войной ему исполнилось 22 года, в 23 — погиб.)

Почему, однако, мы, его товарищи по Бригаде, не почувствовали незаурядность, масштаб личности?

Возможно, не успели. Коротки и сумбурны были эти полгода. Возможно, сами обстоятельства, когда армия соседствует с богемой (она не чужда была кое-кому из студентов ИФЛИ), мешали лучше разглядеть и оценить человеческое своеобразие сослуживца из другого мира.

Мы вообще не слишком-то умели всматриваться в новые лица, прислушиваться к словам. В разговорах о литературе нас больше занимали собственные мнения, нежели суждения какого-то математика.

А Додика, теперь-то вижу, не слишком привлекали наши шуточки, экспромты. Вроде эпиграммы Гудзенко на двух политруков, эпиграммы, запомнившейся мне на годы: «Нам враг нипочем, /Шапкой закидаем. /Нас ведет Ковачев, /Нас ведет Генаев».

Слов нет, армия сближала людей, социальное и даже образовательное различие не давало себя знать. Но человеку, сосредоточенному на своих научных расчетах, атмосфера панибратства могла быть не по душе. Ему не с кем делиться собственными мыслями, проверять свои гипотезы.

Когда позднее я слушал рассказы о Шклярском, то не всегда его узнавал. Похож, конечно, однако впрямь ли он?

Он, убеждала меня Лидия Ивановна Головина.

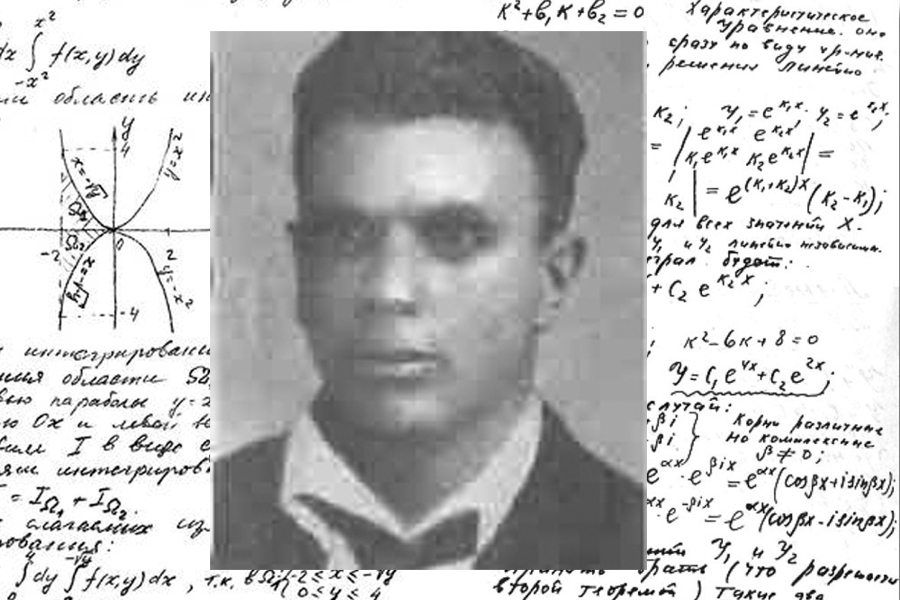

Она собирала бумаги Шклярского: публиковала его работы, писала о нем. От нее я получил групповой снимок победителей и руководителей VI математической олимпиады. На нем и она, тогда еще просто Лида, и Шклярский с независимой улыбкой и кудрями, падающими на лоб. Довоенные лица (да, да, лица!), довоенная одежонка, довоенные значки… Другая эпоха.

Откуда мне было знать, что в то февральское утро сорок второго Лидия Ивановна (еще Лида) провожала Шклярского с Васильевской улицы к неприступным воротам Высшей пограншколы. Недолгий маршрут, последний их совместный маршрут.

Я не виделся с Лидией Ивановной Головиной. Мы беседовали по телефону. Она тяжко болела. Сейчас, когда пишутся эти строки, ее нет в живых.

При первом разговоре Лидия Ивановна спросила, известен ли мне убийца Шклярского. Помолчав, я ответил: нет.

«Годами я жила надеждой на месть», — донеслось из трубки.

В последнем разговоре — тот же вопрос. И снова о мести. Я опять не назвал теперь уже твердо известную мне фамилию.

Я чуть-чуть знал старшего лейтенанта — командира отряда, куда старшиной направили Шклярского. Симпатий к нему не испытывал. Но и антипатий тоже. Коробило от его самонадеянности. К тому же меня чуть-чуть настораживали офицеры, чрезмерно озабоченные своим внешним видом. Гимнастерка и бриджи из-под утюга. Ремень и портупея затянуты до предела. Ни единой складочки.

Но не эти мелочи превращают молодого офицера в убийцу.

Старший лейтенант беспомощно руководил отрядом. Задание срывалось. Ни за грош потеряно 19 убитыми и пропавшими без вести. Погоня на хвосте. Обстановка накаленная. Командир все чаще срывается на крик, впадает в истерику. Без того склонный к самодурству, теперь держится «князьком». Недуг этот был достаточно распространен в Бригаде. Да и вообще в частях, орудовавших в тылу противника. Шклярский наткнулся на одного из таких «князьков». Но тканевая несовместимость не обязательно ведет к злодеянию. Тут привела. Война в тылу не признает законов и правил. В плен не берут. Каратели (вермахт либо полиция), объявляя партизан, бойцов спецгрупп бандитами, словно подтверждали свободу их рук.

Тяжкая обстановка в ОМСБОНовском отряде (преследователи на хвосте, безуспешные вылазки, вечное недоедание) усиливала жестокость командира, неспособность контролировать собственные действия. Бойцы (каждый волок на себе тяжеленный вещмешок — НЗ, взрывчатка, патроны) все меньше полагались на старшего лейтенанта, чаще обращались к старшине, убеждаясь в его постоянной доброжелательности.

Додик делился с ними концентратами. Сердечно разговаривал, с кем-то отправлялся в разведку, кого-то подменял на дежурстве. В тихую минуту доставал свои записи, извлекал книги по математике.

Само такое поведение — хочешь не хочешь, вызов истеричному, все более хамевшему командиру.

Из-за чего возникла перепалка, уже не установить. Тихоня Шклярский не выносил грубости, хамства. В таких случаях не давал спуску.

Разъярившийся командир выхватил пистолет…

Случилось это 26 июня 1942 года в роще Богомельского района Белоруссии.

Командование Бригады пыталось противодействовать самодурству «князьков». Но не понимало: беда не только в неподконтрольной фактически власти, но и в постоянном пренебрежении человеческой жизнью.

В обычных фронтовых обстоятельствах взбалмошный командир поостережется размахивать своим ТТ перед носом у солдата. Глядишь, схлопочет в бою невесть откуда залетевшую пулю. Но во вражеском тылу у офицера руки развязаны. Это всего опаснее при дефиците совести.

В трагедии со Шклярским безнаказность не восторжествовала. Отряд вернулся, так и не выполнив задания. Командир пошел под трибунал. «Вышку» заменили штрафбатом. Дальнейшие следы его теряются. Есть основания полагать, что не уцелел.

Уже зная имя командира, застрелившего Шклярского, не вижу возможности его назвать. Чем виноваты дети, внуки убийцы?

Давид Шклярский — не единственная такая жертва. За здорово живешь расстреляны командирами-самодурами бойцы И. Гриднев, Г. Пелипенко. А сколько имен не известно?

Мать Давида Оскаровича Шклярского получила «похоронку»: ваш сын пал смертью храбрых.

16 октября 1941 года, закопав свои рукописи, Шклярский встретил в воротах дома на Васильевской друга и одноклассника. Разговорились. Тот спешил на вокзал, отправлялся в эвакуацию.

Спустя годы он напишет: Шклярский отдал жизнь за то, чтобы я жил. Напишет с чувством благодарности, но без малейшего смущения.

Почему одни жили с уверенностью: кто-то должен за них жертвовать собой, другие — мы призваны идти на смертельный риск?..

Давней, едва различимой ночью Шклярский, сидя по-турецки, набросив одеяло на плечи, думал совсем об ином. И был, возможно, счастлив, полон надежд.

Человеку, вечно озабоченному сохранением собственной жизни, уклонением от любых опасностей, такое счастье вряд ли ведомо.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 85)

Я очень люблю своего отца

Сын художника