The Atlantic: Ностальгических памятников нацистам нет

Недавно одна посетительница плантации на американском юге сделала в твиттере запись, вызвавшую неимоверный отклик, — пожаловалась на экскурсовода, заставившего ее весь отпуск выслушивать рассказы о рабстве. А некоторые туристы, побывав в Монтичелло, поместье Томаса Джефферсона, а также в Маунт‑Верноне , оставляют на «Трипэдвайзор» и других сайтах негативные отзывы из‑за почти полного отсутствия упоминаний об афроамериканцах, чьим подневольным трудом в доме третьего президента США создавалась значительная доля богатства, которому Монтичелло и обязано своим великолепием.

Поскольку я американская еврейка из южных штатов и уже несколько десятков лет прожила в Берлине, меня спрашивают: должны ли американцы, глядя на дома плантаторов, статуи конфедератов или какие‑то иные памятники рабовладельческому прошлому страны, перенимать опыт немцев касательно памятников нацистам? На это я отвечаю: ни одного такого памятника просто нет. В Германии нет памятников, прославляющих нацистские вооруженные силы, при том что у многих деды воевали в рядах этих сил или отдали за них жизнь. Зато имеется огромное количество самых разных памятников жертвам кровожадного расизма.

В Германии нет нацистских памятных мест в том смысле, в каком в США памятными местами являются бывшие плантации. Единственные равнозначные им места в Германии — концлагеря. На месте Бухенвальда, где были заключены не менее 250 тыс. узников, музей не оставляет камня на камне от предположений, что жители соседнего Веймара, этой культурной столицы Германии, даже не ведали, что творилось у них под боком в годы Второй мировой войны. Мысль о том, что туристы наводняют такие места в поисках улыбчивых пейзанок в национальных нарядах, в точности как некоторые устремляются на американские плантации в поисках дам в кринолинах, — кощунство. Эту часть прошлого не предложили бы славословить даже члены немецкой правой партии «Альтернатива для Германии».

Целенаправленное общенациональное покаяние, которое большинство немцев сейчас считает само собой разумеющимся, поразительно контрастирует с тем, как мы, американцы, относимся к нашим преступлениям.

Мой двоюродный дед не был расистом, а просто воевал, защищая свой дом. Мой дед умер за свое возлюбленное отечество — разве это плохо? Чувства такого рода покажутся вам знакомыми, если вы следили за дебатами о том, надо ли убирать флаги и памятники Конфедерации на всей территории CША: эти дебаты уже давно тлели потихоньку и бурно полыхнули после массового убийства девяти чернокожих прихожан в церкви в Чарльстоне в Южной Каролине в 2015 году. Так высказывались, в том числе, поборники превосходства белой расы: их явно бесило присутствие чернокожего в Белом доме, и они точно знали, почему им хочется оставить флаги Конфедерации на флагштоках. Другие, менее озлобленные, а возможно, и более лукавые, делают такие заявления, туманно ссылаясь на семейные традиции.

Но, вероятно, для вас станет неожиданностью, что потомки нацистских военных — солдат и офицеров вермахта — когда‑то высказывались в том же духе, что и потомки солдат и офицеров Конфедерации, причем не только в мрачные дни после того, как в 1945 году под Берлином был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что для них стало шоком. Публичные заявления, обелявшие немецких военных, делались вплоть до самого конца ХХ века. В рядах вермахта служили 18 млн человек, так что он был более широким срезом немецкого общества, чем любая другая организация. Даже у немцев, которые сами в вермахте не служили, были там отцы, сыновья, родные или двоюродные братья. Пока в 1995–1999 годах Германию не объехала ныне знаменитая передвижная выставка «Вермахт» — экспозиция фотографий, свидетельствующих о военных преступлениях самых обычных войсковых соединений, многие все еще верили в миф, что вермахт ничем себя не замарал и даже вел себя благородно. Эти храбрецы защищали родину от «большевистской угрозы» и были не лучше и не хуже миллионов солдат до них или после них.

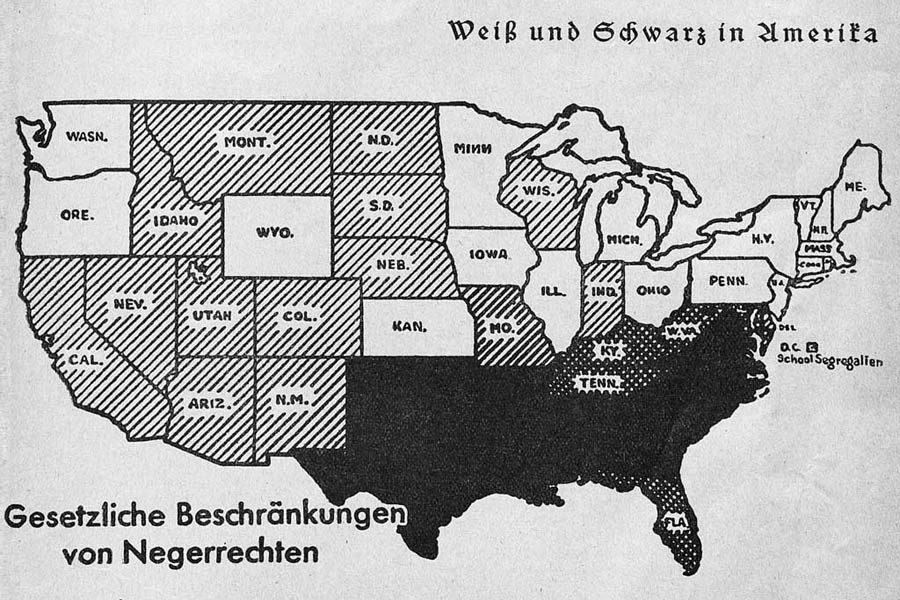

В жизни американцев символическая значимость нацистов обратно пропорциональна нашим знаниям о них. «Нацизм» означает всего лишь «черная дыра в сердце истории, верх зла, грех, который, сколько ни осуждай и не искупляй, все будет мало». Разумеется, научные работы англоязычных историков о нацистском периоде имеются в изобилии. А вот к коллективной памяти есть вопросы, вопросы к тому, что каждый недоучка в каждой культуре впитал с молоком матери раньше, чем себя помнит. Такие, к примеру, вещи, как география своей страны: мало кому из американцев потребуется напрячься, чтобы ответить — севернее ли Мичиган Аризоны и восточнее ли Коннектикут Калифорнии. Что‑что, а это ты наверняка вспомнишь, даже позабыв всю остальную школьную программу. Для большинства американцев нацизм спрессован в единственный исторический момент — геноцид, самое страшное преступление Третьего рейха, когда гражданское население вывозили в товарных вагонах в лагеря смерти и там умерщвляли ядовитым газом. Фокусируясь на этом моменте, не рассматривая даже мельком то, что предшествовало ему и последовало за ним, мы упускаем шанс узнать что‑то полезное о Холокосте, уроки которого нам велят помнить. Мы до сих пор слишком мало знаем о том, как Германия докатилась до таких преступлений. А еще мы совершенно не осведомлены, как немецкое общество медленно и лишь время от времени шло к осмыслению своей кровопролитной, расистской истории; этот процесс может многому научить другие страны, в том числе США.

Я приехала в Берлин в 1982 году по стипендии Фулбрайта — дописывала диссертацию об Иммануиле Канте. И все же от Холокоста было некуда деться. В следующем году наступала пятидесятая годовщина прихода нацистов к власти, и тысячи берлинцев, готовясь к ней, искали способ осмыслить то, что произошло. Были выставки на темы истории, театральные и художественные проекты, а книгам и дискуссиям было просто несть числа. Государство иногда финансировало такие проекты, но никогда не организовывало их. Все эти начинания исходили от граждан, отшатнувшихся от деяний своих родителей и учителей и вознамерившихся раскрыть правду об этих деяниях. У них был неофициальный лозунг, начертанный на множестве транспарантов: «Коллективная вина? Нет! Коллективная ответственность? Да!»

Жизнь я начала белой девочкой в южных штатах — их тогда сотрясало движение за гражданские права, а кончу свои дни, вероятно, еврейкой в Берлине. А в годы между тем и другим я пристально наблюдала, как Германия осмысляет свою историю. Если демонстрации поборников превосходства белой расы в 2017 году в Шарлотсвилле что‑то и доказали вне всякого сомнения, так только то, что нацисты — не исключительно немецкая проблема. Не всякий, кто хочет сохранить символы Конфедерации, — нацист. Но поддержка нацистами дела Конфедерации свидетельствует со всей очевидностью: всякий, кто борется за эти символы, борется за нацистские ценности. Ведь памятники — вопрос не только наследия или ненависти. Это ценности, воплощенные в зримой форме. Вот почему одним историческим событиям мы ставим памятники, а другими пренебрегаем. Памятники воплощают идеи, которые мы решаем поднять на щит в надежде напомнить себе и своим детям, что эти идеи воплощали бесстрашные мужчины и женщины.

В Германии нет памятников, прославляющих вермахт. Германия предпочла помнить о том, что натворили в прошлом ее солдаты, и тем самым выбрала, какие ценности ей отвергнуть. В других случаях выбор, например стеклянные стены государственных учреждений, от купола рейхстага до нижестоящих инстанций, отражает ценности, которые Германии хочется уберечь: демократия должна быть прозрачной. После сноса Берлинской стены в сердце города освободились лакомые земельные участки. Вместо того чтобы продать их одному из множества девелоперов, подавших заявки, парламент решил, что на этих 18 тыс. квадратных метров следует возвести Мемориал убитым евреям Европы; кроме него, много менее масштабных памятников рассредоточено по всему городу. Реконструкция Берлина — долгий, иногда прискорбно непоследовательный процесс, в ходе которого историки, политики и граждане дискутировали более десяти лет, — ставила перед собой заоблачные цели. Ни один человек, а тем паче ни один немец не стал бы утверждать, что переименование и реконструкция общественных пространств уничтожат корни расизма. Город перестраивали, чтобы он отражал то, что должно быть, а не то, что есть. Общественное пространство в Берлине воплощает сознательные решения относительно того, каких ценностей должна придерживаться воссоединенная республика; решения того рода, над которыми сейчас бьются американцы.

Сам факт того, что над решениями бьются, — хорошая новость. Мы уже уяснили, что если не подвергать прошлое анализу, оно загнивает, а затем превращается в открытую рану. История, которой учили меня, как и большинство белых американцев, была одновременно успокаивающей и победоносной. Я, конечно, была не такой уж невеждой, чтобы вообще ничего не знать о том, насколько страна не соответствует тем идеалам, которые легли в ее основу, но эти изъяны казались второстепенными, лишь частью повествования о пути вперед. Рабство преступно, но мы вели войну, чтобы поставить его вне закона; сегрегация несправедлива, но движение за гражданские права покончило с ней. Президентство Барака Обамы выглядело неизбежным завершением этой обнадеживающей истории. Мало кто верил, что избрание афроамериканца в президенты может положить конец расизму, но никто не ожидал того отката, какой мы наблюдали впоследствии. Если и была какая‑то польза от того, что Белый дом публичными заявлениями, политическим выбором и политической стратегией регулярно выражал поддержку белому национализму, она разве что в том, что теперь белых американцев вынудили прилюдно взглянуть на историю своей страны так, как никогда раньше. Всего несколько лет назад крупные общенациональные СМИ должны были терпеливо разъяснять, что памятники, возвышающие солдат Конфедерации, были не невинной данью памяти недавно погибших предков, а сознательной попыткой таких организаций, как «Дочери Конфедерации», продвигать ложную версию Гражданской войны, работавшую на идеологию поборников превосходства белой расы. Для тех из нас, кто не занимается историей профессионально, годы между «Прокламацией об освобождении рабов» и бойкотом автобусных линий в Монтгомери — чуть ли не белое пятно. Информация была доступна всегда (преимущественно в книгах и архивных документах, в куда меньшей мере в кино и других массмедиа), но найти ее было не так‑то легко. Даже термин «эра Джима Кроу» вводил в заблуждение. Пока белые американцы мало что знали о том, как рабство переродилось в «Черные кодексы» , практику сдачи заключенных «напрокат» и расистский террор, они все еще могли не признавать, что расизм играл стержневую роль в истории нашей нации. Теперь от этой информации труднее скрыться. Она всплывает в передачах «Пи‑би‑эс» и на экскурсиях по плантациям, где рассказывают уже не о мебели красного дерева, а о жизни тех, без кого этих богатств не было бы.

Популяризация таких исторических знаний неизбежно повлияет на то, как следующие поколения станут понимать свою историю.

Рупоры консерваторов, от Ньюта Гингрича до «Фокс ньюс», называют такую сосредоточенность на новой тематике леворадикальной пропагандой. И эта реакция неизбежна. В Германии правые тоже неизменно критиковали попытки своей страны заниматься самоанализом, утверждая, что это проявление самоненависти, — мол, плоха та птица, которая гадит в своем гнезде. На деле готовность Германии признать свое преступное прошлое означала, что страна наводит порядок в своем гнезде после того как годами заметала грязь под ковер. Не будь этого, сомнительно, чтобы Германию приняли вновь в семью цивилизованных стран, а уж чтобы она стала ведущей державой Европы — и вовсе сомнительно.

Разумеется, в Германии и Америке расизм как в прошлом, так и в настоящем существовал в разных обстоятельствах. История так же своеобычна, как и люди, которые ее куют и ею выковываются; то, что сработало в одном месте, нельзя напрямик перенести в другое. Если взглянуть под одним углом, различия между историями немецких и американских расистов очевидны. Если взглянуть под другим углом, их сходство может преподать нам урок вины и искупления, памяти и забвения, а также напомнить о том, что, готовясь к будущему, нельзя не учитывать прошлое — вот что главное.

Исследуя их сходство, я провела полгода в Миссисипи — не потому, что американский расизм ограничен пределами южных штатов, а потому, что глубокие познания южан в своей истории, пусть и зачастую неверно интерпретированные, позволяют, словно через увеличительное стекло, увидеть всю остальную страну. Тут не проехать и нескольких километров, чтобы тебе не попался на глаза дорожный указатель, оповещающий о том или ином памятном конфедератам месте; а вот недавно установленные таблички в память об Эмметте Тилле — его линчевали в дельте Миссисипи — изрешечены пулями: их регулярно обстреливают.

Вот что любопытно: местных активистов движения за социальную справедливость, стремящихся примирить расы, больше всего обнадеживает то, что, как им известно, немцы не покаялись, содрогнувшись от ужаса, немедля после окончания войны, — нет, они реагировали во многом так же, как поборники «Проигранного дела Конфедерации» . Эти активисты, старающиеся втолковать своим соседям, что их расистское прошлое пропитывает их расистское настоящее, понимают, как никто, насколько это трудная задача. Преступления признают слишком неохотно, расизм слишком укоренен, тяга уверять, что жертва — именно ты, слишком сильна. Знать, что потребовались десятки лет напряженных усилий, прежде чем виновники преступлений, признанных самыми страшными в истории человечества, смогли признать факт этих преступлений и приступить к покаянию, — бальзам на душу тех, кто все еще добивается подобных признаний в США. Если даже немцы, выросшие в сердце тьмы, прозрели лишь спустя время и ценой бедствий, то, скорее всего, и американцы, которых годами пичкали россказнями об их исключительной добропорядочности, смогут осмыслить преступления у них на родине лишь спустя время и ценой бедствий. После войны Германия накапливала опыт медленно и с перебоями. Эти успехи и провалы предвещают, что шаги Америки к справедливости и примирению будут робкими. Будут ли эти шаги успешными, пока неясно, но недавние схватки из‑за американской истории дают основания надеяться.

Оригинальная публикация: There Are No Nostalgic Nazi Memorials

The Washington Post: Неонацисты у памятника Томасу Джефферсону и поместье Монтичелло, спасенное еврейской семьей

The Atlantic: У организации «Женский марш» проблема: дружба с Фарраханом