Мне было пять лет, и жил я исключительно попечением взрослых, когда началась война. Но мои воспоминания о дне 22 июня 1941 года так же ярки и детальны, как о дне 9 мая 1945-го, когда я уже сколько-то ориентировался в жизни и что-то соображал. По фактам — да. Однако по значимости более ранние оказались много важнее, глубже и продуктивнее более поздних. Тогда, в тот сияющий летний день, мир раз навсегда перекосился, пошатнулся, надломился — и потом уже не выпрямился и не восстановился. Для меня он стал последним днем праздника, беспримесного, восхитительного в моем тогдашнем восприятии.

Понятно, что для взрослых праздничность, если вообще возникала, то лишь промельком в мареве сталинского террора. Понятно, и что для тех, кто родился после, действительность, которую они застали, не была связана напрямую с военной бойней. Так же как и для переживших первую мировую, она, а не вторая, перевернула мир. Но память не шкатулка, скапливающая прошлое, а материал к его, прошлого, пониманию. Ах, вот что это значило, говорим мы в семьдесят лет, вспоминая то, что запечатлелось в семь, что было понято в семнадцать, передумано в двадцать семь и так далее.

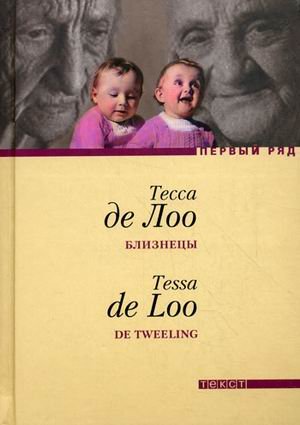

В издательстве «Текст» вышел роман голландской писательницы Тессы де Лоо «Близнецы» . Русское «Двойняшки», мне кажется, точнее передало бы коллизию этой книги. Речь идет о сестрах-двойняшках, разлученных в раннем детстве и встретившихся уже старухами, случайно, на курорте. Разница их характеров отступает на второй план перед тем, что им выпало испытать. Личного — раннее сиротство, жизнь в чужих семьях, столкновения с людской алчностью и низостью. Но прежде всего — ужасы войны, военных будней. Одну они застают в Голландии, другую в Германии.

Здесь повествование могло бы ожидаемо перейти в многократно апробированную, привычную для читателя расстановку сил: честные голландцы — плохие немцы. Чувство гражданственности у первых — угнетение сверхчеловеками недочеловеков у вторых. Ориентированность на совесть и личную ответственность — опьянение тоталитарным сознанием вседозволенности. Равно как и все возможные перевернутые варианты: коллаборационизм голландского персонажа — и антифашистское сопротивление немецкого. Но писательница ставит целью не развести жизнь по полюсам, выразив должное почтение и сочувствие одним и обличив других. Ее задача — дать действующим лицам реагировать на реальность не как олицетворениям той или иной идеи и позиции, а как реагируют нормальные люди.

Нормальные люди — не герои и не злодеи. Накануне Дня Победы «Новая газета» опубликовала три письма Виктора Астафьева . На сегодня от Великой Отечественной войны остались один огромный панорамный образ и несколько картинок поменьше. Войну теперь помнят только по ним и категорически отказываются вспоминать что-либо, чего в них нет. Астафьев пишет о том, какая она была до того, как эти изображения заменили ее. Он говорит о храбрости не парадного памятника, а молоденького солдата. Взятого в армию не из ремесленного училища, а из исправительной колонии. Не бросившегося грудью на амбразуру, а пытавшегося руками отвести ствол немецкого пулемета. Почти сразу убитого, но успевшего спасти товарищей этой короткой передышкой. Правда, самая горькая, выше легенды, самой великолепной. Так и в книге Тессы де Лоо: немка, по молодости лет не распознавшая человеконенавистничества, скрытого в фашистской риторике; преданная мужу, который воевал в вермахте, а перед самой смертью был переведен в часть СС; сохранившая и после войны убеждения, раздражающие перековавшихся сограждан, выгод от этого не получила, каменных палат себе не построила. Своей сестры-голландки, чья семья прятала евреев, терпела недоедание и страх и переносила свою участь достойно, она оказывается на поверку не хуже. Не ее вина, что ей выпало быть немкой. Она не протестовала, не интересовалась злодеяниями режима, приняла его как данность — просто жила. На свете нет ничего требовательнее жизни, с ней приходится расплачиваться по самой высокой цене, независимо оттого, кем ты записан в метрике.

Во время воздушной тревоги она приводит в бомбоубежище подобранную на улице старуху. Начальник блока кричит: «Вы знаете, кто она? Полуеврейка!» Она отвечает: «Там вон у вас собака, а ей нельзя?..» Уже после войны священник отказывается освятить могилу ее мужа. «Но мы католики, прошу вас, прочтите молитву. Вы только что проповедовали: возлюбите врагов ваших». — «Я не освящаю эсэсовских могил». — «Он состоял в СС всего четырнадцать дней, у него не было выбора!» Тот бросает на нее уничтожающий взгляд… В амстердамском трамвае голландец, видя, как тяжело она нагружена и слаба, уступает ей место. Она автоматически произносит «данке шён». — «Что?! Вы немка?! Вставайте немедленно!» — «Я вас понимаю, — кротко отвечает она, — я понимаю, что вы не хотите иметь с нами ничего общего. Но поверьте, я не была нацисткой. Я обычная женщина, мой муж погиб, у меня никого нет. Больше мне нечего сказать…»

Эренбург писал в «Красной звезде»: «Убей немца!» Но это было в 1942 году. Шла война, у нее свои законы. Сталин и его военачальники ради безнадежных военных операций укладывали на поле боя сотни тысяч своих солдат. Не за тем нам дали дожить до сегодняшнего дня, чтобы мы восклицали на это: «Молодцы!» И не за тем, чтобы немку, всю войну проработавшую медсестрой, выхаживавшую самых тяжелых раненых, помогавшую обреченным калекам, спасавшую малых детей, мстительно клеймить: «Так ей и надо». «Сколько лет, — говорит она голландке, — вы тычете в нас пальцем, обвиняя. Почему немецкий народ допустил все это, изумляетесь вы. А почему вы не остановили этого идиота? Почему бросили нас ему на растерзание?»

9 мая 1945-го война кончилась, политики бросились делить добычу. Ни погибших, ни избежавших гибели в расчет можно было уже не брать. Начался новый исторический период. Он перешел в идеологический, пропагандистский, политиканский план. Он тянется десятилетиями, бесконечно. Возможно, поэтому мне так дорог день 22 июня 1941-го, когда люди, на чьих глазах в то утро выступили слезы, еще не знали, что они оплакивают, но догадывались, что что-то невозвратимое.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», №441)

Елена Ржевская, военный переводчик

Влюбленный в жизнь. Заметки о Льве Квитко