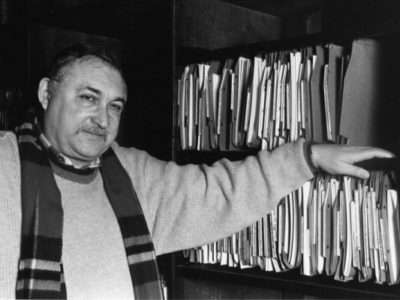

В издательстве «Книжники» вышел в свет сборник текстов известного писателя и драматурга Фридриха Горенштейна (1932–2002) об Израиле. Представляя этот сборник читателю, предлагаем вашему вниманию заключительную статью Марата Гринберга.

1

Я от природы не слишком страстен и сравнительно справедлив. К объективизму качусь с удовольствием.

Борис Слуцкий

Фридрих Горенштейн видел основу своего творчества в чем‑то биологическом, потайном, чьи корни находятся вне разума. «Мне кажется, первоначальный позыв к писательству исходит не от разума, а от некоего врожденного инстинкта» — это из эссе «Почему я пишу» 1985 года. Там же он определяет эту основу как физиологическую, телесную, половую. Как совмещается это с его пророческим, мессианским понятием «распятой» литературы, «которая нуждается в скромной затворнической вере и повседневном, бытовом труде»? Возможно, следует не искать логическую связь между этими диаметрально противоположными высказываниями, а воспринимать их скорее как еще один из тех многочисленных парадоксов, которые составляют феномен Горенштейна в русской и мировой литературе.

Эти парадоксы создают ритм его прозы. Из интервью Джону Глэду: «Ритм, ритм для меня важнее. Это одна из причин, по которой у поэтов редко получается проза. Они ритма прозы не чувствуют. Вот ни Бродский, ни Мандельштам не чувствуют ритма прозы. Ритм прозы чувствовали только Пушкин и Лермонтов. Если не поймаешь ритм прозы, то, как бы ты ни был умен, какие бы ни были у тебя мироощущения, ты прозу не напишешь, ты напишешь эссе… Ритм — это колебание души, колебание сердца. Как сердце стучит, должен быть ритм». Со многим здесь можно не согласиться, особенно в отношении Бродского и Мандельштама, но важен опять‑таки упор на инстинктивное, биологическое и при этом глубоко иерархическое видение литературы, где художественная проза располагается на самой вершине. Эта иерархия опирается у Горенштейна на его попытку воссоздать в своей прозе библейский ритм. Повторю то, что писал сразу после его смерти: «Горенштейн знал, что был писателем — не пророком, и все же именно от негодующих криков библейских иеремий и исай ведет он свою творческую родословную». Такой же родословной Горенштейн наделяет Пушкина в одном из последних эссе «Тайна, покрытая лаком», утверждающем, что корни «нашего всего» были не эфиопскими, а караимскими: «Дух Пушкина, пророческий, библейский, близок к Соломонову пониманию суетности мира, к мировой печали Иеремии, к огненному, обличительному гневу против нечестивых Исайи, предсказавшего Иисуса Христа».

Горенштейн не ставит эссе на один уровень с прозой, но разгадать загадку его творчества невозможно без их учета и внимательного прочтения. Более того, невозможно без них создать и полное, глубокое представление о русской литературе 60‑х годов и далее. Они представляют собой то, что называется по‑английски missing link — потерянное, недостающее звено, ибо являются составной частью мировоззрения мыслителя и художника, который не вписывался ни в какие из существующих течений и лагерей, противопоставлял себя им и упрямо шел своей дорогой. В эссеистике Горенштейн видел возможность выговориться, расставить точки над i в отношении своей поэтики, контекстов и происходящего вокруг. Сказав про свое творчество «ввязался в игру, играй до конца», здесь он в какой‑то мере переставал играть, желая называть все вещи своими именами.

Ритм отличает не только его прозу, но и эссеистику, и это ритм не столько библейский, сколько напоминающий логику или скорее отсутствие логики раввинистического пильпуля — талмудических споров, в которых «путем… глубокого и детального анализа вскрывались все несоответствия и противоречия» Писания (Гешель). То, как Авраам‑Йеошуа Гешель описал пильпуль, применимо и к Горенштейну: «Мышление проникалось энергией, поставляемой страстью. Разум растопил металл талмудических понятий, перелил их в фантастические причудливые формы, в которых мысль сначала терялась и сбивалась с пути, но в конце концов с честью выпутывалась из лабиринта. Они никогда не принимали ничего на веру. Во всем они искали причину, причем причина интересовала их больше, чем само явление». «Во всем мне хочется дойти до самой сути» — недаром Пастернак, любимый Горенштейном, происходил из знаменитого рода раввинов.

Горенштейн был исключительно плодовитым эссеистом. В своих статьях и заметках, печатавшихся в журналах — израильских «22» и «Времени и мы», берлинском «Зеркале загадок», парижских «Континентe» и «Синтаксисe» и нью‑йоркском «Словe/Word», а потом и в российских изданиях, и остающихся по большей части сегодня забытыми и мало известными читателям его прозы, он многолик: гневный и циничный порицатель немецких, русских, американских и израильских властителей, проницательный, хотя зачастую и очень предвзятый, критик современной литературы и кино. Овчинка горенштейновской прозы всегда стоит выделки. Эссе — нередко блестящие, но неоднородные — другого порядка и важны тем, что проливают свет на «причину», которую пытался найти Горенштейн, — причину его творчества, судьбы, катастроф двадцатого века, взлетов и падений русской литературы и того, что волновало его, наверное, больше всего, — места еврея в мироздании и чужеродном ему мире. Еврейская тема была для него стержнем, на котором держался весь его художественный мир и из которого рождалось его понимание истории, морали, слова. Полемика в эссе, часто выливающаяся в желчь и презрение к своим современникам, — это и отправная точка, и результат этих поисков. Их другая сторона — выявление литературных предшественников и корней. Здесь речь пойдет о наиболее долговечных из этих эссе — многогранных литературных документах, являющихся комментариями к художественному проекту Горенштейна.

Биографическое и творческое в них повсеместно переплетаются, и потому в какой‑то мере их можно отнести к тому, что Лидия Гинзбург называла «промежуточной литературой», которая «одновременно объединяет в себе и документальное, и художественное начало» (Зорин), как и эссе самой Гинзбург. Недаром Горенштейн часто обращается к Герцену, любимому Гинзбург, чье «Былое и думы» она считала шедевром промежуточного жанра. Яркий пример промежуточного сплава — «Товарищу Маца — литературоведу и человеку, а также его потомкам. Памфлет‑диссертация с личными этюдами и мемуарными размышлениями», опубликованный в берлинском журнале «Зеркало загадок» в 1997 году.

2

Полемика «Товарищу Маца» — это переосмысление русско‑еврейских парадигм и единственное в своем роде выражение еврейской художественной философии в русском постсоветском контексте. В начале «памфлета‑диссертации» Горенштейн цитирует критика Леонида Клейна, выводящего чужеродность писателя на чистую воду. Клейн недоумевает: как получается, что в своих текстах Горенштейн наблюдает русскую историю и жизнь извне?! Ведь «отстраненно созерцать российскую деревню или провинциальный городoк может столичный интеллигент — неважно, русский он или еврей. Но представить себе еврея, всю жизнь прожившего в России, воспитанного на русской культуре… и при этом отстраненно созерцающего русскую жизнь, невозможно».

Ответ Горенштейна Клейну разит своей полемичностью. Он не спорит с ним и не отрицает факта того, что он действительно продукт русской культуры. Напротив, Горенштейн утверждает, что его художественный взгляд произрастает из положения самовольного изгоя, который не только «созерцает», но и вершит суд над русской историей, которая его вечно занимала, будь то в «На крестцах» об Иване Грозном или «Последнем лете на Волге». Горенштейн признает, что положение это воистину неординарное и неудобное, бросающее вызов традициям вхождения евреев в русскую культуру, и все же он настаивает на правомочности своей позиции. Горенштейн нарекает Клейна валаамовой ослицей. Намереваясь проклясть, Клейн неосторожно благословляет. Вскрывая то, что ему представляется совершенной химерой, Клейн приоткрывает завесу над художественными и философскими приемами Горенштейна — еврея‑творца.

Русско‑еврейское художественное кредо Горенштейна неотделимо от его ревизионистской теологии, которая отталкивала и продолжает отталкивать многих, — он рассматривает Ветхий и Новый Завет как единое еврейское произведение, а позднее христианство как узурпацию и предательство этого еврейского наследия. В «Товарищу Маца» его главный оппонент по этому вопросу философ и литературовед Григорий Померанц, отреагировавший глубоко отрицательно на «Псалом» — источник горенштейновского религиозного мировоззрения. Своими изысканиями, переосмысливающими Евангелие, Горенштейн возрождает публичные споры между еврейскими и христианскими богословами, синагогой и церковью, устраивавшимися в Средние века с целью публичного осмеяния иудеев, дабы заставить их признать истину за церковью. Нередко эти диспуты кончались уничижением еврейской стороны; нередко евреи продолжали стоять на своем, и именно в ряды таких евреев зачисляет себя Горенштейн. Он восстанавливает историческую правду: не просто утверждает связь христианства с иудаизмом, но провозглашает первородство и превосходство иудаизма, возвращает историю на круги своя, заделав ее бреши. Делает он это как русский писатель и как еврей, который страдает не беспамятством, а переизбытком исторической памяти в противовес нормам русской традиции и опыту евреев, вошедших в эту традицию до него.

В ответ на вопрос: «Кто вы? Немец еврейской веры или украинец еврейской веры?» — Горенштейн вызывающе отвечает глубокой тавтологической формулировкой: «Еврейский еврей», которая напоминает навязчивые параллелизмы библейского стиля (как в «да лобзает он меня лобзанием уст своих» из Песни Песней, перекочевавшее в пушкинское «В крови горит огонь желанья»). Его чужеродство, а значит, и все его художественное видение уходит корнями в еврейство. Оно опоясывает Библию и культуру черты оседлости, которую он, по собственному признанию, знал лишь частично. Горенштейн пишет: «А евреям, в особенности если они хотят сохранить себя как личность, свое достоинство, родиной была и остается черта оседлости». Это заявление, поразительное по своей прямоте, перечеркивает превалирующее отношение к черте как со стороны сионистов, так и ассимилянтов, провозглашавших, что она уничтожает в еврее личность и девальвирует его достоинство. Пойдя наперекор постулатам современной еврейской истории, Горенштейн, однако, оставляет за собой право критиковать свою родную почву глубинно и бесповоротно — вспомним «Шампанское с желчью», включенное в эту книгу, и «Бердичев».

В «Товарищу Маца» Горенштейн обращается к вопросу о языке, а через него и к своему художественному «я». Он пишет: «Знал бы идиш, может быть, стал бы еврейским писателем и писал бы по‑еврейски. Но пишу по‑русски, значит — русский писатель, нравится ли это кому‑либо или не нравится. Нравится мне это или не нравится, я — русский писатель, потому что принадлежность писателя к той или иной литературе определяется по языку, на котором он пишет. Гейне — немецкий писатель, и сам Гитлер не смог этого отменить. Джозеф Конрад — английский писатель, хотя он поляк и родился в Бердичеве. В моем же случае еврейский язык отняли, русский язык хотели бы запретить. Хотели бы, чтоб онемел. Однако не дал Б‑г свинье рог».

Горенштейн лукавит — идишем он владел, хотя, скорее всего, в недостаточной мере для писательского творчества (в заявлении 1962 года на поступление на Высшие сценарные курсы во ВГИКе, хранящемся в московском РГАЛИ, он упоминает идиш как один из языков, которые знает). Примечательно то, что он определяет русский как язык, выбранный не столько им самим, сколько за него ироничной превратностью истории. Предъявить себя публично миру еврейским писателем было бы поступком слепоты по отношению к самой истории и лингвистическим перипетиям своего бытия. Это также явилось бы обязательным шагом в направлении этнической и малой еврейской литературы в контексте большoй русской, что претило честолюбию Горенштейна.

Свою русскость он определяет здесь не историей и культурой, а исключительно языком. В этом неотъемлемая часть его полемической стратегии, на которой покоится его представление о положении еврея в христианском мире. Он говорит об использовании этого языка: «А я пользуюсь без права и без разрешения оскорбленных. Не на паперти выпросил — сам взял, никого не спрося. “Какое право при подобных взглядах вы имеете пользоваться русским языком!” Какое право? А какое право вы имеете пользоваться еврейской Библией и еврейским Евангелием? Я не возражаю — пользуйтесь, пользуйтесь».

В своем «памфлете‑диссертации» Горенштейн проводит параллель между «попрошайничеством» евреев‑выкрестов, чей Христос, как в стихотворении Бориса Слуцкого, «нищих на папертях собирал», и «попрошайничеством» евреев, входящих в русскую культуру и возводящих русский язык в сакральную ценность. «А ведь существуют разные формы попрошайничества, — пишет он, — при общем личностном типе попрошайки, в данном случае, к сожалению, специфически еврейском, связанном с патологией национальной истории». Три основных компонента вырисовываются в мышлении Горенштейна: утилитарное понятие о языке, его аутсайдерское место в русской литературе и переосмысление Библии. Это философия не незваного гостя на пире русской литературы, а современного еврея, говорящего голосом древности, которым он заявляет о своих наследственных правах и милостиво позволяет другим пользоваться тем, что они забрали у него без спросу.

3

Религиозные молятся — верующие идут. Если Израиль будет идти, его не остановить ни «честным» заклятым врагам, ни лицемерным друзьям.

Фридрих Горенштейн

Именно это понимание «патологии национальной истории» и лежит в корне оценки Горенштейном ситуации в Израиле и так называемого «мирного процесса». Как отмечает Юрий Векслер в предисловии к этой книге, в еврейском государстве Горенштейн никогда не бывал, но, безусловно, он не воспринимал себя вне Израиля, а Израиль — вне истории и жизни евреев, где бы они ни находились. И все же Горенштейн — писатель глубоко диаспорический. В пьесе «Бердичев» через слова своего героя, автобиографического Вили, приехавшего в гости в Бердичев из Москвы, Горенштейн предлагает свое видение еврейского будущего, выдающее его понимание еврейской истории: «Да… Но вот я сейчас ходил в дождь, смотрел и думал… Я не был здесь пятнадцать лет, я ходил и думал, что есть Бердичев? И я понял, что Бердичев — это уродливая хижина, выстроенная из обломков великого храма для защиты от холода, и дождя, и зноя… Так всегда поступали люди во время катастроф, кораблекрушений, когда они строили себе на берегу хижины из обломков своих кораблей, во время землетрясений или пожаров, когда они строили хижины из обломков разрушенных или сгоревших зданий… То же самое происходит и во время исторических катастроф, когда людям нужно место не для того, чтобы жить, а для того, чтоб выжить… Вся эта уродливая хижина Бердичева человеку, приехавшему из столицы, действительно кажется грудой хлама, но начните это разбирать по частям, и вы обнаружите, что заплеванные, облитые помоями лестницы, ведущие к покосившейся двери этой хижины, сложены из прекрасных мраморных плит прошлого, по которым когда‑то ходили пророки, на которых когда‑то стоял Иисус из Назарета…»

На вопрос о том, не хочется ли ему сбежать от всего этого хлама, Виля отвечает: «Величайшее благо человека — это возможность личного обособления от того, что ему неприятно… Но личное обособление возможно только тогда, когда нация скреплена внутренними связями, а не внешними загородками. Русский может лично обособиться от неприятных ему русских, англичанин — от неприятных ему англичан… Но для евреев — это вопрос будущего. До тех пор, покуда мы скреплены внешними загородками, а не внутренними связями, я не смогу внутренне обособиться от Макзаника…»

Не стоит преуменьшать значение этих, казалось бы, патетических слов. Они стоят особняком среди отказов от еврейства, коими так богаты русско‑еврейские биографии. Писатель отождествляет себя с евреями и их трагической диаспорической историей. В его оценке «нормализации» еврейского положения Израиль отсутствует, хотя именно достижение нормализации еврея и являлось главной целью сионизма. Горенштейн, как и многие другие видные еврейские мыслители, понимал, что сионизму не суждено распутать еврейскую историческую драму, что, однако, не мешало ему быть ярым поборником и защитником права еврейского государства на существование.

Защитительный запал Горенштейна часто тенденциозен и апокалиптичен, как видно из статей, собранных в этой книге. Написанные на злобу дня, они, без сомнения, в чем‑то устарели. В каких‑то из своих оценок Горенштейн слишком узок и попросту не прав, как, например, в отношении Шимона Переса (вспомним о роли Переса в создании атомной обороны для Израиля). Однако в целом эти статьи и более длинный трактат‑памфлет «По ком звонит колокол» представляют собой наиболее четкую, обоснованную и убедительную формулировку ущербности антисионизма и его угрозы существованию не только Израиля, но и евреев вообще. И несмотря на то, что многое в мире и Израиле изменилось, этот момент далеко не потерял своей важности и остроты.

Согласно Горенштейну, патология еврейской национальной истории таится в постоянном подобострастии, заискивании и пресмыкательстве еврея перед другими, в размене собственного достоинства на редкую милость к себе других. В этом предтечей Горенштейна являются Жаботинский и забытый писатель Андрей Соболь, покончивший с собой в 1926 году и коривший евреев за их радость по поводу любого проявления юдофильства со стороны «прогрессивной» российской интеллигенции. Вослед Жаботинскому и Соболю Горенштейн настаивает на еврейской самодостаточности, независимости от других и отказе извиняться за свои предполагаемые грехи. Как ни парадоксально, в этой патологии — ущербность и «мирного процесса», и советского еврейства. И ее, как герою «Шампанского с желчью» Ю., следует вырвать и изжить из себя, осознав, что евреи «участвуют в фараоновом угнетении» себя самих.

4

Зажмурь глаза и отдайся Чехову, как музыке. Он научит тебя желать.

Владимир Жаботинский

Чехов, как и другие великие создания человеческого рода, есть явление независимое от нашего сознания, подобно морю или луне.

Фридрих Горенштейн

За Горенштейном‑полемистом таится проницательный читатель, и потому в «Товарищу Маца» Горенштейн утверждает, что первым в русской литературе патологию еврейского попрошайничества вывел Чехов в «Перекати‑поле», рассказе «о крещеном еврее, само название которого определяет содержание: без корней». Занимательно то, что до боли пристрастный Горенштейн повсеместно определяет своим идеалом беспристрастного Чехова, которого он противопоставляет тенденциозности Толстого и Достоевского, как в этом, наверное, лучшем его эссе, «Мой Чехов осени и зимы 1968 года»: «Чехов был избран судьбой завершить целую эпоху в культуре России именно потому, что он был лишен патологической условности мировосприятия, делающей человека рабом определенной идеи, каковыми были Достоевский и Лев Толстой. Человечество, так же как и культура его, движется от догмы через ее разрушение к новой догме. Догмы‑идеи — это необходимые узлы на пути истории. Рядом с великими догматиками Достоевским и Толстым Чехов был великим реформатором, а этот тяжелый труд гораздо более неблагодарен, гораздо более лишен цельности и требует не в упоении отдаваться любимой идее, а, наоборот, жертвовать подчас любимой идеей во имя истины. И если Гоголь, Достоевский и Толстой, пожалуй, донкихоты российской прозы, то Чехов скорее ее Гамлет».

Продолжая начатую Тургеневым поляризацию Дон Кихота и Гамлета, Горенштейн отожествляет Чехова с Гамлетом, а значит, и истиной, и если Достоевский в споре между истиной и Христом выбирает Христа, то Чехов непременно идет за истиной: «Споры чеховских героев часто оканчиваются неопределенно. Это не значит, что у Чехова не было своих, в сердце выношенных идей, не было любви, не было ненависти, не было привязанности, но Чехов никогда не позволял себе жертвовать истиной, пусть во имя самого желанного и любимого, ибо у него было мужество к запретному, к тому, что не хотело принимать сердце и отказывался понимать разум… И не опьяняющий восторг собственной души, не субъективная жажда красоты и счастья, а как раз эта кристально честная гамлетовская объективность и к себе, и к людям рождала иногда вдруг и подчас в самом неподходящем для этого месте такой свет, такую веру в душу человека, такую любовь, что все ужасы бытия освещались поистине неземным, чистым прометеевым огнем. Когда я говорю о гамлетовской объективности, то имею в виду объективность не внешнюю, действенную, а внутреннюю, чувственную, разрыв между которыми и составляет трагедию».

Контекст — 1968 год — здесь важен не только потому, что отсылает «между строк» к недавней Шестидневной войне и подавлению Пражской весны, потрясших многих среди его соперников и друзей, но и к первому роману Горенштейна, «Искупление», написанному в 1967 году, в котором авторский голос наделен «кристально чистой гамлетовской объективностью» и чеховским взглядом, дающим «ответы на политические и социальные вопросы своего времени гораздо глубже, чем это делают многие социальные и политические писатели», как он отметил в эссе «Чехов и мыслящий пролетарий» 1981 года. Последнее предложение «Искупления» — «Начинался наивный, простенький человечий рассвет, кончалась мучительно мудрая, распинающая душу божья ночь» — содержит в себе квинтэссенцию чеховской правды: «мягкой, доброй, деликатной» и при этом «безжалостной», наделенной «ужасом», который «родствен красоте». «Шампанское с желчью» также наделено этой чеховской правдой, а одно ключевое место напоминает пейзаж из чеховской «Степи»: «Ночь была без луны и звезд, непроглядная, бесконечная, по‑адски тяжелая. Страшны такие ночи для одинокого человека в гористой местности у моря. Моря не видно, лишь слышно, как оно шумит далеко внизу, слышна стихия, слышен голос хаоса, для человека неразличимый, но пугающий и угрожающий».

«Горенштейн несравним», — суммировал Вячеслав Всеволодович Иванов, возможно перефразируя строчку Мандельштама «Не сравнивай: живущий несравним». Несравнимость «еврейского еврея» Горенштейна — в его живучести‑бытийности в большой русской литературе, в его «телесности, которая всегда вызывала и вызывает раздражение Савлов и Павлов». В одном из наиболее лирически отточенных и проницательных эссе «Как я был шпионом ЦРУ» (2002) он писал: «В Вене я ходил в собор святого Стефана молиться. Странно звучит “молиться”, если речь идет обо мне, который с позиций всех конфессий — человек неверующий. Неправда, верующий, хоть и не религиозный. Обряды и правила не соблюдаю, молиться по канонам не умею. Если б умел — может, пошел бы в синагогу, но каков он, тот канон, и где она, та венская синагога?»

Эти слова являются, по сути, аллегорией всего творчества Горенштейна. Еврею‑творцу, живущему в мире разрушенных и стертых с земли синагог, не остается ничего другого, как идти в собор, то бишь западную цивилизацию, а в данном случае русскую литературу, и молиться там «мудрой, раздирающей душу божьей ночи» по канону чеховской истины. И, восхищаясь красотой собора, он никогда не упускает из виду свою синагогу.

Книгу Фридриха Горенштейна «Страсти Израиля» можно приобрести на сайте издательства «Книжники»

Фридрих Горенштейн о «страстях Израиля»

Тема Горенштейна