В редакции газеты «Форойс»

Роман современного писателя Бориса Сандлера «Экспресс‑36» в оригинале, на идише, появился на страницах легендарной нью‑йоркской газеты «Форвертс». В январе стало известно, что печатная версия газеты, издававшаяся более 120 лет, перестанет выходить уже этой весной. Мы предлагаем читателям «Лехаима» ознакомиться с главой из этого романа, где с мягким юмором, но — судя по всему — вполне документально представлена картина работы редакции газеты «Форвертс», в которой автор работал редактором.

В редакции газеты «Форойс»

Редакция легендарной газеты «Форойс», что в переводе с идиша означает «Вперед», бурлила… Легендарной газета была не только потому, что являлась старейшим, с более чем столетней историей, еврейским изданием. И друзья ее, и враги удивлялись, что она вообще все еще выходит в свет каждую неделю и кто‑то ее по‑прежнему читает.

Уже много лет в «Форойс» не появлялись новые кадры. Общее настроение среди немногочисленных сотрудников редакции было таково, что, во‑первых, и взять‑то некого — кончились еврейские писатели, а во‑вторых, незачем — идиш, так или иначе, уходит. Ну сколько уж суждено — пускай поваландается. Затяжная болезнь, как говорится, ведет к смерти.

Черная меланхолия и пессимизм как два обгорелых знамени продолжали торчать на раскуроченных баррикадах идишистского воинства. «Старая гвардия» продолжала оплакивать вчерашний день — и потому, что там, во вчерашнем дне, остались говорившие на идише широкие народные массы, или, как сказал Ицик Мангер: «Нет больше моих евреев, моих носильщиков, моих извозчиков, моих служанок — не для кого писать по‑еврейски», и потому, что те, кто еще оставался в строю, сами уже были старыми, больными, измотанными постоянной борьбой — и с чужими, и со своими. Бедняги вздыхали: «Уже совсем некому стало завидовать. Последние крохи зависти приходится беречь для себя».

Ностальгия нередко служила источником для творчества. После войны еврейские писатели пролили океаны ностальгических слез. Это художественное «наводнение» разлилось настолько широко, что некоторые даже начали просить для себя спасительного лекарства — «капельку амнезии». Ни в одной литературе не было создано столько книг о Катастрофе и воспоминаний о сгоревшем дотла довоенном мире, сколько в еврейской. Еврейские же читатели, в большинстве своем прошедшие все семь кругов ада, припадали к ностальгическому источнику, чтобы родным словом залечить истерзанную память. Идиш стал «паролем», ключом к миру фантомов. Современность, окружающая действительность все больше и больше переставала звучать по‑еврейски, но не потому, что некому было о ней говорить и писать, а потому, что еврейское слово оказалось загнано в самые дальние уголки души — святые вещи, как известно, нужно держать подальше от чужого, недоброго взгляда. Это трепетное отношение к языку, стремление оторвать его от ежедневной кутерьмы, не подпустить к нему какой бы то ни было свежий ветер привели к тому, что писательские и читательские круги начали истощаться.

На «идишистской улице» Израиля, где я обретался более шести лет, американская газета особым почетом среди писателей и журналистов не пользовалась. Почему? О главном редакторе «Форойс» Калмане Клигере ходила шутка, что для каждого номера своей газеты он пишет одну длинную статью, которую затем делит на части — к каждой придумывает отдельный заголовок и подписывает их разными именами.

Известная доля правды в этом присутствовала. Калман Клигер был блестящим литературным имитатором. Из недели в неделю он, скрываясь за псевдонимами, заполнял едва ли не всю газету своими статьями, заметками, репликами, обзорами, имитировавшими различные стили, да к тому же еще публиковал прозу и поэзию под собственным именем. Он был настолько жаден до писательского труда, что даже немногочисленные сотрудники редакции с трудом могли пробиться с каким‑нибудь материалом на одну из 32 газетных полос.

Главного редактора в первый свой рабочий день я на службе не застал — как не видел его и на второй день, и еще дня три‑четыре. Редакция бурлила: «Такое у нас впервые — неделю уже нету!» — «Из дому не выходит!» — «Трубку не берет!» — «Его статьи дочка наборщику таскает!» Дело начинало выглядеть так, словно именно из‑за моего прихода в газету редактор внезапно заболел и даже потерял голос.

Руководитель отдела новостей, Яков Бронштейн, симпатичный человек, давно разменявший восьмой десяток, но сохранивший прямую спину и густую шевелюру, встретил меня широкой улыбкой. Он подкрутил что‑то в своем слуховом аппарате, засунул его поглубже в ухо и громко спросил: «Ну, как оно там?» Я не вполне понял, что он имеет в виду под этим своим «там». Может, Израиль? Все‑таки я только что приехал из еврейского государства — так хочется ему услышать свежие новости из первых, как говорится, рук… И я принялся рассказывать. Бронштейн терпеливо слушал, буквально заглядывая мне в рот. Внезапно он начал возиться со своим ухом, снова что‑то подкручивать и наконец извинился: «Ни слова не слышно… Опять нужно батарейку менять». По‑товарищески похлопав меня по плечу, он громко добавил: «Чудесно, чудесно… Идиш нуждается в молодых кадрах!»

В отделе новостей работали еще двое сотрудников. Они переводили с английского тексты, которые Бронштейн извлекал из кипы блеклых листков, поступавших по факсу из Еврейского телеграфного агентства. В Тель‑Авиве, в Союзе писателей и журналистов, пишущих на идише, не отказывали себе в удовольствии подпустить шпильку: «И откуда только в редакции “Нью‑Йорк таймс” еще неделю назад знали, какие свежие новости появятся в “Форойс” сегодня?»

Бронштейн подвел меня к человеку, согнувшемуся над узеньким столиком и быстро‑быстро, чтобы подходящие слова, не дай Б‑г, не сбежали, заносившему их на листок бумаги. Кончик его языка, задвинутый в уголок тонких губ, высовывался изо рта, как у прилежного ученика. Старик поднял голову, только когда Бронштейн громко назвал его по имени: — Товарищ Рон! Наш старейший сотрудник. Супротив него я — просто мальчишка.

Ветерану, как мне поведали позднее, оставался всего год до девяностолетия. Тем не менее он держался молодцом и кроме новостей каждую неделю писал по статье. Его статьи редактор, как правило, сокращал раза в два и, возвращая автору, сообщал: «На сей раз я сам многовато накропал… Так что в номере места совсем не осталось…»

Товарищ Рон окинул меня взглядом. На его худом аскетическом лице мелькнула холодная улыбка, сразу же исчезнувшая, словно ее сдул легкий ветерок…

В Америке улыбаться — общепринятая добродетель. Улыбку вручают тебе, как визитную карточку. Неважно, знают тебя или же видят впервые, — обязательно преподносят улыбку. Две створки раздвигаются, умело приоткрывая уголки рта так, чтобы все видели, какие красивые (и порой дорогие) зубы за ними скрываются. Но при этом какой‑либо живой искры в глазах ты, как ни старайся, не заметишь. Улыбка ничего не сообщает тебе и не предполагает, что ты сообщишь что‑то в ответ: «Hello… — Hi!» — и створки вновь задвигаются: «Bye!..» — Надолго прибыли? — спросил меня товарищ Рон, как будто я приехал в Нью‑Йорк погостить и мне из любопытства вздумалось заглянуть в редакцию еврейской газеты — редкая же возможность! Похоже, ответ мой был ему заранее известен. Голова его опустилась, и он снова уткнулся в работу.

За его сутулой спиной перестала стрекотать пишущая машинка. Всего в редакции имелось две пишущие машинки: одна стояла на столе редактора, а вторая — здесь, в отделе новостей. Обе — настолько старые, что на клавишах с еврейскими буквами отпечаталась, кажется, вся столетняя история «Форойс». Не исключено даже, что пальцы десятков еврейских журналистов и писателей «вбили» в эти клавиши все их мысли и чувства. А сейчас по ним стучали редактор и некий молодой человек со старомодным именем Рахмиэл, куда больше подходившим пишущей машинке, чем этому экстравагантному персонажу.

Одет он был в красный двубортный костюм с золотыми пуговицами. Из нагрудного кармашка выглядывал желтый носовой платок, как бы перекликавшийся с желтой же бабочкой, которая сидела на его шее между двумя концами накрахмаленного воротника снежно‑белой рубашки. На бледном лице молодого человека появилась все та же стандартная улыбка, обращенная ко мне, но в глазах его застыл холодный оценивающий взгляд.

На мое приветственное «Шолом‑алейхем» он ответил почему‑то по‑русски: «Здравствуйте…» — подчеркивая каждую букву, словно актер в дореволюционном провинциальном театре. — Русскому меня научил старый эмигрант, белогвардейский офицер… — так он объяснил.

За несколько проведенных с ним минут я узнал, что Рахмиэл владеет пятью языками и к тому же является доктором‑гомеопатом… — Знаете, что такое гомеопатия?.. Гомеопатия — это будущее современной медицины!.. Я — очень хороший гомеопат. Английская королева Елизавета — большая сторонница гомеопатии. Я получил от нее особый орден…

Тут Бронштейн внезапно развернулся, махнул рукой, как бы говоря: «Ничего не попишешь!» — и направился к своему письменному столу, который стоял у окна за фанерной перегородкой, отделявшей руководителя от остальных сотрудников.

Рахмиэл усмехнулся, указывая пальцем на удалявшуюся спину Бронштейна: — Не любит он меня, начальник наш… — А за что тебя любить‑то? — зло отозвался товарищ Рон, не переставая писать. — Чокнутого такого… — Я попрошу вас, товарищ Рон, прекратить выставлять меня в дурном свете перед нашим новым коллегой… Вы — провокатор…

Идиш у Рахмиэла был выученный, каждое слово произносилось им как бы само по себе — оторванным от предыдущего и никак не связанным с последующим. На его гневную тираду товарищ Рон не откликнулся. Я почувствовал, что мое дальнейшее пребывание здесь излишне.

Во второй комнате, куда более просторной, но без окон, работали три наборщика и верстальщик. Комната с окнами, как я потом понял, вообще являлась предметом роскоши, а роскошь — привилегия начальства. Окон в старых зданиях здесь всегда не хватает, но совсем не потому, что архитекторам жалко поставить лишнее, а потому, что высокие цены на землю заставляют прижимать здания стена к стене, лепить из них кварталы и протягивать между кварталами улицы — абсолютно одинаковые и похожие на длинные коридоры…

Composing Room — так эта комната называлась по‑английски, а наборщики, соответственно, — compositors. Мое ухо, еще не привыкшее к английским словечкам, но чуткое к музыкальным терминам, поначалу на «композиторов» реагировало странно. В еврейском фольклоре более распространен образ наборщика‑головотяпа, на которого сыплются все шишки за прокравшиеся в текст ошибки.

«Композиторы» газеты «Форойс» представляли собой последние, видимо, осколки существовавшего когда‑то сословия еврейских наборщиков. Тем приходилось портить глаза в полутемных и душных мастерских, у касс со шрифтами или у раскаленных линотипов, забивать себе бронхи и легкие свинцовой пылью, глохнуть от стука клавиш и гудения машин.

Теперешние наборщики сидели за компьютерными мониторами: старый гурский хасид реб Шлойме, завзятый безбожник и сионист Бен‑Ами и бундовец товарищ Фрид. Невысокий, плотно сбитый польский еврей, товарищ Фрид являлся для двух своих коллег, а также корректора, любавичского хасида реб Ошера, своего рода начальником, профсоюзным боссом.

У другого наборщика, Бен‑Ами, имелась особая привычка. Он мог часами тихо сидеть, погруженный в работу, и вдруг разразиться каким‑нибудь громогласным заявлением, не имеющим никакого отношения к происходящему вокруг: «Народ, знаете, почему имя Б‑жье пишут с двумя “юдами”?» Гурский хасид навострял уши. Товарищ Фрид резко разворачивался на своем вертящемся стуле, настолько высоком, что его ноги не доставали до пола. «Почему?» — спрашивал он начальственным голосом и поправлял на носу очки с толстыми стеклами. Бен‑Ами выдерживал паузу, столь же необходимую, как короткая пауза после молнии, чтобы гром оглушал еще сильнее: «Потому что Б‑жье имя — это мир. Чтобы два еврея, два “юда”, жили рядом и все‑таки оставались в мире друг с другом — на такое только Б‑г и способен».

Товарищ Фрид разражался хохотом. Старый мудрец реб Шлойме усмехался в седую бороду, кончик которой он искусно завязывал узелком и заправлял под застегнутый воротничок своей белой рубашки — чтобы не мешал работе. У него было широкое лицо и полные губы. Широким было и все его тело, и ладони с пухлыми пальцами. Оставалось только удивляться, как он умудряется попадать ими по нужным клавишам. Одобрительно кивнув, реб Шлойме оценивал шутку кратко и веско: «Неплохо!»

Второй хасид в той же комнате, реб Менаше, прикидывался ничего не слышащим, с головой ушедшим в работу. Ведь это именно он выстраивает из набранных текстов газету. Реб Менаше — верстальщик и с братцами‑наборщиками не желает иметь ничего общего. Он даже не состоит в «ихнем профсоюзе». Реб Менаше сам себе хозяин. Работа в этой «безбожной газетенке» лишь один из его приработков. А еще он торгует еврейскими компьютерными программами и пишет статьи в сатмарский журнал. Все это реб Менаше выложил мне при первой же возможности. К концу нашей краткой беседы, протекавшей в узком редакционном коридоре, он пообещал принести пуримшпиль в стихах, который сам сочинил на святом языке. По его горящим глазам я понял, что компьютерные дела для него лишь источник заработка, а подлинное призвание — «поэзия».

Был он крупным и полным, с жировыми складками на бритом загривке, полуприкрытом сползающей с макушки блинообразной ермолкой. У нас в Бельцах о нем сказали бы: «При таком пузе у человека должно быть золотое сердце!» В редакции, однако, «сатмара» не любили и предпочитали никаких дел с ним не иметь. Щепетильный корректор реб Ошер порой даже «грешил», умышленно пропуская ошибки в уже готовых газетных полосах, лишь бы не заходить лишний раз к реб Менаше, который должен был бы исправить эту ошибку на своем компьютере.

Еще до переезда в Нью‑Йорк мне нередко казалось странным устройство этой американской газеты — никогда, ни в одной другой газете мне не приходилось встречать, чтобы статья начиналась, скажем, на странице 18, а ее окончание нужно было искать на странице 9. Уже в первую неделю своей работы в редакции я спросил об этом у верстальщика. В Composing Room мгновенно стало тихо. Наборщики, точно по команде, повернули головы в мою сторону. Но сам верстальщик даже не пошевелился. Реб Менаше продолжал работать, как будто вообще не услышал вопроса. На меня неподвижно смотрел его сверкающий затылок. Затем его широкая спина начала постепенно расти — можно было догадаться, что она надувается от гнева. Вскоре я услышал тихое бормотание, в котором выделялись три слова: «Россия… революция… таймс…»

В полном виде его ответ звучал так: — В России любят революции… А нам тут революций не нужно… Возьмите «Нью‑Йорк таймс», там то же самое…

Каждую фразу он отрезал так, как мясник отрезает кусок мяса, и бросал мне под ноги, при этом его плечи нервно подрагивали.

Я не сразу сообразил, почему этот почтенный еврей внезапно так разозлился. Из его краткой и жесткой отповеди мне остался понятен лишь последний совет. Но при чем тут Россия с революцией?.. Хотя, с другой стороны, после нескольких лет жизни в Израиле уже совсем не в диковинку было встретить намек на мое «русское происхождение» — при том, что сам себя я всегда считал бессарабским, а не русским евреем. Так уж, видимо, суждено, что каждый иммигрант, приехавший из бывшего Союза, вынужден носить на себе печать «русского». Говорят, для европейцев все китайцы на одно лицо. Похоже, не только китайцы… Не удивляло меня и то, что стереотипный образ «русского еврея» содержал в себе «взрывоопасный элемент» под названием «революция». Старый навет, что в октябрьском перевороте 1917 года виноваты «жидокомиссары», глубоко укоренился в коллективной памяти русских черносотенцев. Но те же бредни подхватили и отсталые еврейские филистеры — до сего дня приходится с этим сталкиваться.

Лично для меня слова «революция» и «революционер» перекликаются скорее с понятиями «новатор», «первопроходец», то есть человек, ищущий новые пути в различных областях науки, искусства или общественной жизни. Но, оказавшись иммигрантом, слово «революционер» я вынужден был воспринимать едва ли не как ругательство: опасная личность, стремящаяся все разрушить или перевернуть вверх тормашками.

Примерно такое же значение сквозило и в словах сатмарского хасида реб Менаше. Но какое именно отношение имело это к моему вопросу, понял я лишь позже — когда на работу наконец возвратился главный редактор.

Главный редактор Калман Клигер

Главный редактор Калман Клигер появился на работе ровно неделю спустя. К тому времени администрация уже выделила мне отдельный, как говорят в Америке, «офис». Маленькая комнатка, разумеется без окна (его еще заслужить нужно), была все‑таки достаточно велика, чтобы я мог сидеть и работать — и никто мне не мешал. Места как раз хватало для письменного стола, стула и четырех книжных полочек, а напротив меня еще и мог усесться посетитель. Как мне объяснили, раньше здесь располагался корректор реб Ошер, павший поистине невинной жертвой моих первых шагов в редакции.

Дверь комнатки смотрела прямо на дверь главного редактора. Стоило сделать всего несколько шагов, чтобы оказаться перед массивным редакторским столом, весь вид которого вызывал уважение и священный трепет. Своими широкими тумбами он будто прирос к месту и напоминал флагманский корабль, ведущий за собой целую армаду. Но армады больше не существовало. Слишком много бурь обрушилось на еврейскую прессу — и здесь, в океане американской жизни с ее рафинированным идеологическим разнообразием и всепожирающей ассимиляцией, и в Европе, где после катастрофического шторма войны на поверхности плавали только щепки от могучего когда‑то флота еврейской периодической печати, и в Израиле, где пресса на идише напоминала те крохотные нелегальные суденышки, на которых еще вчера прокрадывались сюда из Европы чудом уцелевшие евреи, но которые теперь служили лишь символом, напоминающим о героических временах. Или вовсе ничему не служили — это ведь просто старый хлам, оставшийся от допотопных галутных поколений…

Но гордый исторический стол, за которым на протяжении столетия сидели пять главных редакторов, не сдавался, и стоявшая на нем старомодная пишущая машинка по‑прежнему выстукивала, словно азбукой Морзе, команды уже шестого капитана — Калмана Клигера.

Я видел, как в тот понедельник, после недельной болезни, он быстро зашел в свой кабинет и закрыл за собой дверь. Из соседней комнаты — отдела новостей — послышался комментарий Рахмиэла: «Странно… Закрылся, будто сразу за передовицу возьмется».

Дверь, за которой сидит босс, всегда играет важную роль в жизни учреждения. Эта дверь выступает индикатором отношений между начальником и подчиненными. Без всяких слов она способна о многом рассказать. В устах народа дверь вообще превратилась в выразительный образ. Например: «указать на дверь», «хлопнуть дверью», «не решаться дверь открыть», «ждать под дверью», «шушукаться под дверью», «повесить замок на дверь», «улизнуть через заднюю дверь», «куда эта дверь выведет?», «ручка без двери». Или наоборот: «перед ним открылись все двери»… Короче говоря, дверь к редактору тоже давала кое‑что понять сотрудникам редакции.

По ту сторону двери раздавался голос главного редактора. Он явно общался с кем‑то по телефону. С кем, я знать, конечно, не мог, но догадывался, что речь идет обо мне. Что‑то там варилось, и моя скромная личность служила, очевидно, главным ингредиентом в этом блюде. Кулинарно‑каннибальские ассоциации пришли мне в голову не случайно. Я вспомнил, как в тель‑авивском «Доме Лейвика», на банкете по поводу моего отъезда в Америку, Мордхе Цанин, председатель писательского союза, усадив меня подле себя, громко, чтобы все слышали, возгласил: «Очень боюсь, друг мой, как бы они вас там не сожрали…»

Закрытая дверь редакторского кабинета привнесла драматическую напряженность в повседневную редакционную суету. Я даже начал думать, что, может быть, товарищ Рон прав и я здесь не более чем заглянувший ненадолго посетитель. Хотя, с другой стороны, на работу сюда меня приглашал совсем не главный редактор — приглашала администрация. Более того, по ее просьбе еще за несколько месяцев до приезда я прислал подробный проект, в котором представил собственное видение современной газеты на идише. В мои намерения, упаси Б‑же, никак не входило критиковать работу редакции. Но все‑таки мы — на пороге нового века. Наш сегодняшний читатель уже не такой, как прежде. Он двуязычен и свежие новости получает из широкой сети местных СМИ, заваливающих его разнообразной информацией. Поэтому интересно ему в первую очередь то, что творится на всемирной «еврейской улице». В своем проекте я также подчеркивал, что и в Израиле, и в других странах найдется немало писателей, которые бы могли сотрудничать в газете, если бы к ним проявили больше доверия и пригласили их «к столу».

Похоже, мой «проект» пошел по рукам, и Калман Клигер тоже имел возможность в него заглянуть. Но никаких секретных сведений там и не содержалось: делать «революцию» я отнюдь не призывал. Тем не менее чувствовалось: по редакции потянул холодный сквознячок, и закрытая дверь о том свидетельствовала. Выждав с полчаса, я набрался духу и преодолел те несколько шагов, что отделяли меня от нее.

Когда я постучал, Калман Клигер читал газету. Аккуратно сложив ее, он протянул мне руку и указал на одно из двух кресел, стоявших напротив стола. Некоторое время мы молча рассматривали друг друга.

Историчности момента не ощутили обе стороны. Поверх древней пишущей машинки в меня упирался холодный проницательный взгляд человека, явно не собиравшегося открыть в своем госте что‑то из ряда вон выходящее. Клигер извинился: — Мне еще трудно говорить… Горло побаливает… — Я просто хотел повидаться с вами и сообщить, что сижу здесь, напротив вашего кабинета…

Сжатые уголки его губ слегка развернулись, обозначив на бледном лице ироническую усмешку: — «Кабинэт»… Советское словцо… — Да, я как‑то привык к слову «кабинет», хотя израильтяне используют в идише и ивритское «мисрад». Здесь, как я понял, по вкусу «офис»… Но вы же сами знаете, большинство чиновников, что в них сидят, говорят на одном языке — бюрократическом. — Да‑да… — тихо согласился редактор и немного громче спросил: — Так чем же вы хотите заниматься у нас? — Чем скажете… Я готов завести культурную рубрику… — Не нужно ничего заводить, — холодно остановил мой энтузиазм редактор. — Все, что нужно было завести, уже заведено. И вообще, я вас попрошу без революций — сколько газете суждено, она будет выходить…

Ай, как хорошо были мне знакомы эти упаднические мотивы — и именно в устах людей, отдавших идишу всю свою жизнь. Впоследствии мне не раз приходилось общаться с Калманом Клигером — или я заходил к нему «только что‑то спросить» и задерживался надолго, или он заглядывал ко мне «только что‑то сказать», и из нескольких слов вырастала целая беседа — почти всегда в его высказываниях звучали интонации кадиша над свежей могилой идиша. Кажется, морально он уже был готов написать последнюю передовицу и закрыть «Форойс», газету со столетней историей, — подобно тому как несколькими годами ранее в Тель‑Авиве это сделал Авром Суцкевер, бессменный предводитель журнала «Ди голдене кейт».

С первых же дней работы в редакции я слышал причитания, что, мол, совсем не осталось больше писателей и решительно некому писать для «Форойс». Когда это прозвучало и из уст Калмана Клигера, я понял, от кого подобные сетования исходят. Как‑то я ответил ему, что сегодня, конечно, уже нет писателей масштаба Шолома Аша или Башевиса‑Зингера, но все‑таки наберется парочка миньянов из литераторов старшего поколения, а также добрый миньян из молодых авторов, которые не отказались бы сотрудничать в газете. Редактор лишь раздраженно махнул рукой: ладно, ладно болтать! Кивнув головой в угол, где стояла мусорная корзина, переполненная бумагами, он громко изрек: — Да они же писать не умеют…

При каждой возможности главный редактор давал мне понять: все, что можно сделать, делается. Но ничто не поможет, хоть приведи в редакцию с десяток новых, молодых сотрудников. При этом он смотрел так сочувственно и с такой жалостью, как будто, заманив сюда, меня кто‑то обманул. Такой же взгляд я поймал на себе лет восемь назад в Тель‑Авиве, в редакции «Ди голдене кейт». Тогда я ненадолго прилетел в Израиль из Кишинева — в последний раз перед тем, как совершить алию. И куда податься гостю‑писателю в Тель‑Авиве? Ну конечно, в редакцию «Ди голдене кейт». Суцкевера на месте не оказалось, и меня тепло принял его правая рука, поэт Александр Шпигельблат. После шаблонного вопроса, откуда у меня идиш, он осторожно поинтересовался, не собираюсь ли я перебраться в Израиль насовсем, а если да, то чем хотел бы здесь заняться. Я сказал, что мечтаю работать в области, связанной с идишем. Именно после этих слов, произнесенных, вероятно, с нескрываемым энтузиазмом, я внезапно почувствовал на себе потухший взгляд тонкого еврейского лирика Шпигельблата: — Бросьте… — был его ответ. — Вы же, говорят, хороший скрипач…

Тот краткий разговор запал мне в память, и вот сейчас, в кабинете Калмана Клигера, я неожиданно понял: они не могут принять нас всерьез не только потому, что принадлежат к другой эпохе, но и потому, что эта эпоха на их глазах агонизирует. Идиш являлся самым ярким символом этой эпохи. Немало деятелей, посвятивших всю свою жизнь идишу, убедили себя в том, что им выпала почетная, хотя и трагическая миссия: запереть за собой храм под названием «еврейская культура». Такая «миссия» выглядела бы абсурдной, если бы в ее основе не лежала горькая правда: целое племя — полтора миллиона еврейских детей — унеслось в вечность с дымом крематориев. Многие из этих детей несли в себе ген художественного творчества на идише. Видимо, именно поэтому новые голоса, зазвучавшие по‑еврейски в наши дни, вызывали и удивление, и скепсис. С одной стороны, не верилось, что на выжженной почве еще могут взойти зеленые ростки, с другой — новые голоса вызывали беспокойство, как если бы в сегодняшний день, когда боль немного улеглась, прорвалось приглушенное эхо того исчезнувшего племени.

Дым, унесший европейское еврейство, навсегда въелся в легкие и мозг Калмана Клигера. Судьба уберегла его от крематория, но, понимая, что ангел смерти даровал ему жизнь, он сам бросался в печь своего творчества. Запах того дыма ощутим во всех его романах и поэмах.

Его голод по писательскому труду можно было сравнить с тем физическим голодом, который ему, несомненно, довелось испытать в концентрационных лагерях. Калман Клигер хватался за любую возможность заполнить внезапно освободившуюся газетную площадь собственными творениями. Такое случалось, когда кто‑нибудь из немногочисленных авторов по болезни или какой‑либо иной причине не мог прислать свою еженедельную статью.

Стук его пишущей машинки раздавался обычно только по средам, в день сдачи номера. Тогда главный редактор затворял дверь своего кабинета и садился писать передовицу. В остальные дни он сидел на рабочем месте до трех часов дня и «изучал прессу». Как правило, пресса состояла из двух газет — «Нью‑Йорк таймс» и израильской «Маарив». Как‑то он объяснил мне, что для него стало уже обязательным читать не менее шести часов ежедневно. Собственные статьи он писал дома по вечерам — от руки, а по утрам их уже ждал товарищ Фрид: «Ну как там ваш товарец?» — был его обычный вопрос. И главный редактор, довольный, кивал головой: «Да‑да» — и, подойдя к столу, вытаскивал из портфеля «товарец».

Дверь стояла открытой. Понедельник, начало рабочей недели. Редакция бурлила.

Мотл Зингман, второй человек в редакции

Человек редких организаторских способностей и бурного общественного темперамента, в газету он пришел после многолетней карьеры в нескольких левых американских еврейских организациях, где занимал важные должности. Его знали, без преувеличения, все на свете, кто хоть в малейшей степени был связан с еврейским образованием вообще и с идишем в частности. Его талант устанавливать и поддерживать отношения с людьми и учреждениями ковался еще в кузницах молодежных бундовских ячеек довоенной Варшавы. Закваска того времени — времени энтузиазма и расцвета — бродила в нем всю жизнь, придавая энергии карабкаться вверх по карьерной лестнице.

Имя Мотла Зингмана, произносимое с одобрительными интонациями, можно было услышать даже в стенах московского еврейского журнала «Советиш геймланд», где уж если и поминали кого‑нибудь с «Запада», так непременно с негативным оттенком.

Между тем в конце 1980‑х в Нью‑Йорке возникло новое формирование с длинным и звучным названием — Комитет за возрождение идиша и еврейской культуры в Советском Союзе. В его состав вошли весьма уважаемые еврейские организации: «Арбетер‑Ринг», Конгресс еврейской культуры, Еврейский рабочий комитет, Бунд, Еврейский научный институт ИВО, Национальный центр еврейской книги в Амхерсте, ассоциация «Форвертс», Объединенные еврейские профсоюзы. Во главе комитета стояли две известные персоны — Теодор Бикель и Эли Визель.

Похоже, и в данном случае проявилась старая традиция американских евреев — основывать различные комитеты для помощи братьям и сестрам за пределами Соединенных Штатов. Трудно, однако, сказать, насколько широко новорожденный комитет развернул свою деятельность и сколь значительной оказалась его реальная помощь евреям Советского Союза в деле возрождения их языка и культуры. В действительности происходило вот что: целину еврейских мозгов, изголодавшихся по чему‑нибудь еврейскому, вспахивали на просторах бывшего СССР полчища посланцев Хабада, «Агудат Исраэль», других религиозных и светских организаций из Америки и Израиля, включая, разумеется, Еврейское агентство (известное также как «Сохнут») и «Джойнт». Да и кто только в этом не участвовал… Не участвовал только Комитет за возрождение идиша и еврейской культуры в Советском Союзе. Более того, вследствие всей этой интервенции слабые побеги идиша и еврейской культуры на постсоветском пространстве оказались безжалостно затоптаны. Неуправляемая стихия массовой эмиграции 1990‑х смыла их окончательно. Последние угольки творческой деятельности на идише едва тлели под вывеской нового еврейского журнала «Ди идише гас» — тщедушного наследника «Советиш геймланд».

Сигнал бедствия, исходивший из московского еврейского журнала, донесся до Мотла Зингмана, занимавшего, среди прочих общественных должностей, и пост секретаря вышеупомянутого комитета. Разумеется, к тому времени от этой организации осталось лишь длинное название, которое значилось на тысячах бланков, специально отпечатанных, чтобы поведать миру о ее существовании. Отодвинув в сторону все идеологические разногласия и конфликты, отгораживавшие советских еврейских писателей от западных коллег, Мотл собрал определенную сумму денег и переслал в Москву, в редакцию журнала.

Пачки с сотнями экземпляров «Ди идише гас» долгие годы пылились потом в редакции «Форойс» — даже не распакованные и туго перевязанные шпагатом. Я сразу узнал его, этот коричневый, волосатый шпагат, уникальное достижение советской легкой промышленности. Он врезался мне в память с детских лет, с той самой поры, когда мама использовала его, отправляя скудные посылки сидевшему в колонии папе…

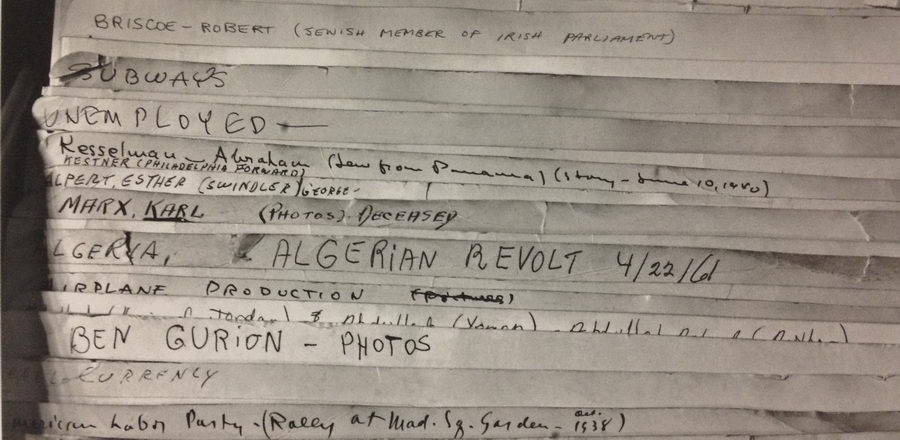

БÓльшая часть почты, ежедневно поступавшей в редакцию, предназначалась Мотлу — и это, несомненно, являлось лучшей оценкой его работы. Письменный стол Зингмана, в отличие от редакторского, был завален кипами газет и журналов, десятками писем и вскрытых конвертов, множеством только что изданных книг еврейских писателей с их дружескими посвящениями. С левой стороны стола располагалась узкая деревянная коробка с расставленными по алфавиту карточками — его «старая картотека», а рядом с коробкой — «новая картотека». Она выглядела куда более современной — как колесо, на оси которого вращаются плотно натыканные визитки.

Две картотеки, составлявшиеся на протяжении десятилетий его работы в еврейских организациях и редакции «Форойс», хранили на своих пожелтевших карточках, потрепанных сверху от частых поисков, имена, адреса, телефонные номера сотен людей — и всех их Зингман знал лично. Большинство этих имен значились теперь на могильных плитах в разных уголках еврейского рассеяния. Но Мотл оставлял их карточки среди «живых».

— Вы знаете, — сказал он однажды, отыскивая в картотеке нужный мне адрес, — каждый раз, когда я ищу здесь что‑то, я наталкиваюсь на имя кого‑нибудь из покойных друзей. И перед моими глазами вспыхивает его лицо. Всего на секунду, но живое. Я помню всех — эти простенькие карточки не дают мне их забыть…

Обычно он сидел с самого края своего письменного стола, близоруко зарывшись очками в лист бумаги, и медленно выводил строчки шариковой ручкой, словно вытягивая из рукава какую‑то тонкую нить. Мелко исписанные листки он через ассистентку Елену передавал товарищу Фриду. А тот, пробежав взглядом по крохотным буковкам, недовольно бурчал:

— Я так без глаз останусь…

Но Елена обладала особыми навыками, чтобы утешить наборщика. Его недовольство она тушила обворожительной улыбкой, густо украшенной темно‑красной помадой.

— Товарищ Фрид, — ободряла она его на своем литовском идише, — такой мужчина, как вы, может все!

Бен‑Ами, едва заслышав цокающие шажки ассистентки, уже сидел, повернувшись спиной к компьютеру, и сквозь очки ловил каждое движение грациозной дамы.

— Девушка, — сладко пропевал он, — почему же вы не обращаетесь ко мне?.. Я тоже еще что‑то могу…

— Мотл хочет, чтобы его только товарищ Фрид набирал, — Елена делала вид, что не понимает намеков.

Несхожесть двух личностей — Калмана Клигера и Мотла Зингмана — бросалась в глаза и в стиле их поведения, и на страницах газеты. Они не только сидели в разных концах редакции, но и на мир смотрели с абсолютно разных точек зрения. Уже старые седые волки, оба они взошли на довоенных польско‑еврейских полях, но растили их на разных лужайках тогдашней действительности. Основы мировосприятия обоих, со всеми различиями и своеобразием, были заложены в молодости, сионистско‑талмудической — у одного, бундистско‑атеистической — у другого. Парадокс их сотрудничества в едином газетном пространстве заключался в том, что к старости уже почти иссякли те идеологические источники, из которых они когда‑то утоляли жажду на лугах своей польской юности. Доставшиеся им остатки идиша они мирно делили между собой, не встревая в дела друг друга и не мешая один другому. Не уверен, что Калман Клигер хоть изредка заглядывал в статьи Зингмана, но Мотл, насколько я знаю, не пропускал ни единой передовицы главного редактора. Кроме того, Калман Клигер никогда не посещал заседаний правления, если его туда специально не приглашали. Зингман же всегда занимал там почетное место.

Как‑то я спросил у Клигера, почему он держится в стороне от того, что происходит «наверху», в администрации. Может, это поспособствовало бы работе редакции? Главный редактор некоторое время смотрел на меня своими блеклыми, усталыми глазами, а затем бесстрастно ответил:

— Да‑да… Вы все‑таки еще зеленый… Вы еще верите, что у них есть к этому интерес, — и он снова углубился в «Нью‑Йорк таймс».

Уже не видя лица Калмана Клигера, я расслышал его тихие слова:

— Мотл там заседает, а он хорошо знает, что нужно говорить…

Официальный статус — редактор отдела культуры

Через несколько недель после обретения официального статуса — редактора отдела культуры, придя в одно прекрасное утро на работу и усевшись перед компьютером, я внезапно осознал, что мне нечего делать. Все, что бы я ни предложил главному редактору, он внимательно выслушивал, глядя мне прямо в глаза, а затем — после своего обычного «Да‑да…» — выносил приговор: «Интересно, но не подходит для нашего читателя». Однажды я не выдержал и спросил: «Так что же подходит для нашего читателя?» Калман Клигер тактично, как будто не замечая мою вспышку, ответил: «То, что вы видите в газете».

Чтобы писать актуальные публицистические статьи, мне не хватало опыта. К тому же я только начинал присматриваться к окружавшей меня новой действительности. С другой стороны, Клигер, с его искусным и «всеядным» пером, покрывал едва ли не все темы, способные вызвать интерес у «нашего читателя». Его эрудиция и осведомленность в различных аспектах еврейской и общечеловеческой жизни, мировой политики, религии, истории — одним словом, универсализм знаний, покоящийся на скептицизме одаренного выходца из польских ешив, — вызывали у меня не только глубокое к нему уважение, но и чувство безнадежной растерянности в отношении самого себя.

Немногочисленные авторы, регулярно поставлявшие в газету свои материалы, за долгие годы сотрудничества уже прочно «укоренились» на ее территории с собственными темами. Старейший из них, рав Исраэль бен‑Аарон Литвинер, сотрудничал с «Форойс» более пятидесяти лет и непоколебимо удерживал за собой место «автора из религиозного мира». При нашей первой встрече рав Литвинер, сухощавый литвак с худым, костистым лицом, к тому же безбородым, протянув мне руку, гордо произнес: «Первую статью для “Форойс” я написал 5 ноября 1944 года». Подобная точность меня, конечно, поразила, но долгожителю еврейской журналистики это, по всей видимости, показалось недостаточным, и он прибавил: «Статья вышла под заголовком: “Мизрахи и Агудат Исраэль — почему они ссорятся?”» Его указательный палец описал кривую вокруг моего носа и вознесся вверх, словно где‑то там, наверху, все еще висел ответ на вопрос, поставленный им много лет тому назад. Позднее, о чем бы мне ни приходилось беседовать с ним, рав Литвинер непременно подчеркивал: это великое чудо, что он, «член знаменитого Союза ортодоксальных раввинов Соединенных Штатов и Канады, которым руководили величайшие раввинские авторитеты», начал писать для такой откровенно безбожной газеты, как тогдашняя «Форойс». Кажется, в это чудо он сам до сих пор не мог поверить.

Каждый четверг, в любую погоду и непогоду, он являлся в редакцию. Прежде всего получал гонорарный чек у бухгалтера, мистера Померанца. Затем шел к наборщикам, лично передавал свою новую статью товарищу Фриду и, перебросившись парой слов с реб Шлойме, отправлялся в кабинет главного редактора. Там он, как правило, задерживался минут на десять–пятнадцать, и по обрывкам фраз, долетавшим до меня сквозь открытую дверь, можно было понять, что они обсуждают вечный еврейский вопрос: полезно последнее решение израильского правительства для евреев или нет?

Еще одним «писателем со стороны», а точнее писательницей, была Лея Шалевич‑Дорфман. Значительного числа авторов‑женщин в еврейских газетах никогда не наблюдалось, и «Форойс» в этом отношении отнюдь не являлась исключением. В редакцию Лея заглядывала редко, чаще присылала свои еженедельные статьи по факсу. И каждый текст, о чем бы она ни писала — о театре, прочитанной книге, спектакле, путевых впечатлениях или просто собственных мыслях на какую‑либо тему, — неизменно отличался от всеобщего учено‑занудного стиля смелой языковой эквилибристикой, зубастым юмором, фельетонной заостренностью и женской словоохотливостью. При чтении ее историй возникало ощущение, что писательница пишет их и при этом щелкает семечки, — так легко они воспринимались. Читатели наслаждались ее публикациями, часто не понимая при этом, что же, собственно, автор хотела сказать. Об этом можно было судить по письмам, поступавшим в редакцию. Калман Клигер придерживался не слишком высокого мнения о ее сочинениях, но, по своему обыкновению, далеко не всегда их читал. Как‑то раз он сказал мне, словно оправдываясь: «Она досталась мне в наследство от предыдущего редактора».

Если Шалевич‑Дорфман все‑таки объявлялась в редакции, то вертелась у открытых дверей Клигера и Зингмана, но не заглядывала ни туда, ни туда. Она вела себя как типичная киплинговская кошка, которая гуляет сама по себе. Задерживалась Лея только у стола Елены, где получала свою почту. При этом они неизменно шушукались между собой — явно не о политическом или экономическом положении в мире. После короткой беседы Лея присаживалась в уголке и просматривала письма.

Из «внутренних» сотрудников Бронштейн в своей колонке еженедельно стоял — пламенно и твердокаменно — на страже интересов демократической партии, а товарищ Рон, неустанный труженик пера, хватался за любую тему, которая только поддавалась описанию — будь то научная сфера, социально‑экономическая или медицинская, — и погружался в нее с головой, как в море, в надежде, что на берег все выберутся благополучно: и автор, и за ним — читатель.

Что касается моего статуса, сложилось положение, когда я официально числился редактором отдела культуры, но на деле соответствующую функцию уже десятки лет исполнял Мотл Зингман. Клигера мало заботило, принесу я ему материал для ближайшего номера или нет. О том, чтобы вести отдельную колонку, мне пока не приходилось даже мечтать. Когда я сообщал ему, о чем собираюсь написать, то каждый раз слышал: «Да‑да… Но прежде сходите к Мотлу и узнайте, будет ли у него место для вашей статьи». В этом совете содержался одновременно и ответ: ни для единого моего слова на его, Клигера, «территории» места уже не осталось.

Мотл обычно на секунду отрывался от исписанных листков, поднимал ко мне голову и, еще прежде чем я успевал что‑то сказать, тихо жаловался: «Просто завален работой… Не знаю, как втисну все это на две полосы…» Вежливо мне улыбаясь, он добавлял: «Хотите что‑то спросить?» — «Нет… Только сказать вам — доброе утро…»

Не думаю, что в этом утреннем «пинг‑понге», перекидывании меня из одного конца редакции в другой, была какая‑то сознательная злокозненная игра с обеих сторон. Что касается Клигера, он просто не видел необходимости в «новых людях», в том числе и в редакторе культурного отдела, и открыто демонстрировал это, отсылая меня к Зингману, который редактировал две полосы приложений, заполненных новостями еврейской культурной и общественной жизни. Более того, он, конечно, догадывался, а может быть, даже и твердо знал: мой нынешний статус — временный, переходный, и когда‑нибудь позже я приму у него редакцию «Форойс». Но когда настанет это «позже», не знали ни Клигер, ни Зингман, ни я, хотя оно и витало уже над нашими головами. Пока же мы присматривались друг к другу. Конечно, Калман Клигер был слишком глубоким — и к тому же закрытым — человеком, чтобы я мог в него заглянуть. И все‑таки в ходе наших бесед мне не раз приходилось слышать признания, что где‑нибудь через полгода он бы хотел уйти: «Хватит. Накопилось много важных тем, на которые нужно написать… Нет больше времени откладывать…»

Мотл Зингман, со своей стороны, определенно знал, ради чего меня «перетащили в Америку». Именно он позвонил мне домой в Иерусалим и напрямик пригласил переехать в Нью‑Йорк, а на вопрос «Ради чего?» ответил: «“Форойс” нуждается в таких людях, как вы». Неприятный сквознячок, потянувший по узкому коридору от открытой двери Клигера до открытой двери Зингмана и назад, разумеется, сразу почувствовали все сотрудники редакции, но каждый из них истолковал это на собственный лад. Бронштейн, человек Клигера, каждый раз, когда редактор собирался уйти домой, заскакивал к нему на несколько минут и «на всякий пожарный» прикрывал за собой дверь. Возможно, в эти краткие беседы они обговаривали основные темы всемирных новостей, которые Бронштейн планировал поставить в номер, но неужели новости, поступившие из Еврейского телеграфного агентства, носили настолько секретный характер, что их нужно было обсуждать «при закрытых дверях»? Пару лет спустя, уже при совсем других обстоятельствах, в день своего ухода на пенсию, добродушный еврей Яков Бронштейн по‑отечески обнял меня и произнес: «Должен перед вами извиниться, я был неправ…» Что он имел в виду, я не понял и даже смутился… Но позднее подумал: а может, «секреты» за закрытой дверью?

Товарищ Рон был человеком Зингмана, и о его «визитах» в кабинет Мотла на исходе каждого рабочего дня мне доверительно сообщала ассистентка Елена: «Товарищ Рон уже сдает свой отчет…» В дни, когда Мотл на работе не появлялся, Рон отчитывался по телефону из его, Мотла, кабинета.

Со мной Елена говорила по‑русски, но с другими сотрудниками редакции объяснялась на языковой смеси — идиш, иврит, английский, русский. Свой словесный коктейль она всегда сопровождала обворожительной улыбкой женщины, перевалившей сорокалетний рубеж и к тому же незамужней. Делала она это вполне сознательно — чтобы внести в каждодневную рутину «Форойс», где работали одни мужчины, луч света из внешнего мира и дать обитателям обособленного редакционного мирка хоть немного почувствовать, что жизнь состоит не только из новостей, заметок и статей на серьезные темы, пусть даже очень важные.

Коренастой, крепко сбитой ассистентке не сиделось на рабочем месте — за столом, где она отвечала на телефонные звонки или принимала некрологи. Ее телефонные разговоры были слышны во всех концах редакции, поскольку «клиенты», диктовавшие свои траурные тексты, по большей части страдали тугоухостью. По многу раз ей приходилось выслушивать их горькие исповеди, излияния израненных душ, а затем утешать добрым словом.

— Я понимаю, это очень тяжело — потерять столь дорогую вам женщину… Да, лучше написать «спутница жизни», потому что «подруга жизни» могут неправильно понять… Зависит от того, какого размера вы хотите… Есть за 70 долларов, за 100 долларов и больше… За 40 долларов?!. Вы же говорили, что ваша покойная жена вам дороже миллиона!..

Рахмиэл, второй сотрудник отдела новостей, по всей видимости, рассматривал мое появление в редакции как знак перемен и в своей собственной карьере. Однажды он протиснулся в мой кабинет, занял место напротив меня и сразу перешел к делу:

— Мы с вами принадлежим к одному поколению, нам нужно держаться заодно. Я знаю, вы скоро станете нашим главным редактором. Предлагаю план: первое, что вы должны сделать, это окружить себя преданными людьми, такими как я, например. Во‑вторых, Бронштейна нужно отправить на пенсию, а меня поставить на его место. В‑третьих, старого бундовца, товарища Рона, тоже пора отправить домой, с правнуками нянчиться. Только дайте команду, я назавтра приведу несколько молодых людей и за пару недель научу их, как здесь работать…

Он тараторил, ввинчиваясь в меня глазами‑буравчиками все глубже и глубже, словно штопор в пробку. Вот‑вот потянет на себя с силой, и раздастся короткое звонкое «чпок»… Я просто физически ощущал на своем лице противную липкость его слов.

— Рахмиэл!.. — встав из‑за стола, я прервал его фантасмагорические видения. — Прошу вас выйти и больше с подобными речами ко мне не приходить.

Ни малейшего замешательства на его лице я не заметил, как будто он был заранее готов услышать такой ответ. Парень медленно поднялся со стула.

— Ррруские евреи — очень чувствительные натуррры, — произнес он, старательно подчеркивая все «р», и бочком выскользнул из комнаты, напоминая петуха, который пытается держать фасон, несмотря на изгнание из курятника…

Отставки Бронштейна Рахмиэл не дождался. Сам он из редакции ушел еще раньше. Причина, по его словам, заключалась в желании полностью отдаться гомеопатии. Но некоторое время спустя я узнал, что Рахмиэл работает в любавичской газете «Алгемейнер журнал». Узнал — благодаря гадкой статье, которую он напечатал к 12 августа, годовщине расстрела советских еврейских писателей. Его пачкотня — смесь невежества и злобы — напоминала донос. Хабадный «журнал» это явно не украсило.

Не знаю, по какой причине, но вскоре он покинул и любавичское издание. Может, снова гомеопатия? Как‑то зимой я встретил его в нью‑йоркской подземке. Точнее, это было уже новое воплощение Рахмиэла. Он выглядел как тибетский монах: голова обрита наголо, тело по щиколотки обернуто в оранжевое полотнище, на босых ногах — пара сандалий, из которых торчат пальцы — посиневшие от холода. Он стучал двумя маленькими металлическими тарелочками, похожими на детские игрушки, и что‑то напевал на незнакомом мне языке, вероятно молитву. Рахмиэл меня тоже узнал, но, когда я произнес его еврейское имя, покачал головой и сообщил, что теперь зовется иначе. Он назвал свое новое имя, держа при этом глаза закрытыми, — словно достал его из потайных глубин души. Новое имя Рахмиэла я не запомнил. А если бы и запомнил, то все равно не смог бы выговорить…

А в коридоре уже слышались цокающие шаги Елены. Вот она зашла в комнату наборщиков, наверное, чтобы вручить товарищу Фриду объявление от какого‑нибудь клуба любителей идиша или obituary об умершем еврейском читателе. А вот ее быстрая поступь слышна в отделе новостей, куда она принесла для Бронштейна только что поступившие по факсу сообщения от Еврейского телеграфного агентства…

— Здрасте вам… — Елена уже стоит в дверях моего кабинета. — Что вы сидите «азой особене»?

— Не знаю, чем заняться…

— Если не знаешь, чем заняться, ешь рыбу, как говорила моя бабушка…

— Почему именно рыбу?

— В ней много фосфора, а фосфор полезен для мозгов!

Последние слова она произносила уже на бегу, мчась к своему столу, на котором упрямо звонил телефон…

Могла ли тогда прийти кому‑нибудь в голову дикая мысль, что менее чем через два года Елены, полной жизни и обаяния, внезапно не станет? Возвращаясь вечером с работы, совсем рядом со своим домом она попадет под автобус.

Книгу Бориса Сандлера «Экспресс-36» можно приобрести на сайте издательства «Книжники»

Невозвращенец

The Forward закрывает свою печатную версию