Los Angeles Review of Books: Вера в место: Исаак Башевис Зингер в Израиле

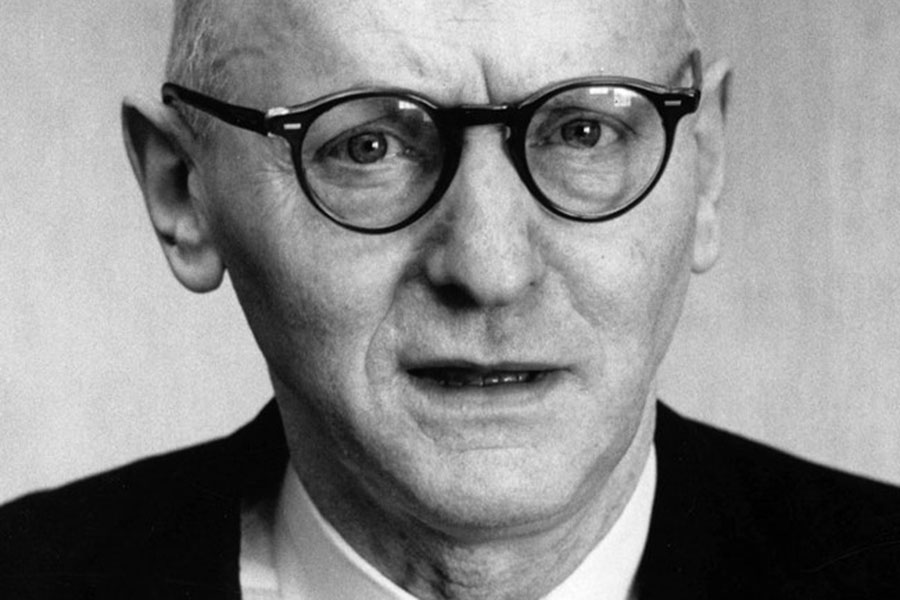

Исаак Башевис Зингер — знаменитый идишский писатель, который в 1935 году переехал из Варшавы в Нью‑Йорк, а в 1978‑м получил Нобелевскую премию по литературе в качестве еврейско‑американского писателя, — впервые приехал в Израиль в конце 1955 года, сразу после Йом Кипура, и уехал примерно два месяца спустя. Его отношения с Израилем были, по меньшей мере, сложными. Он родился в Польше, в строго религиозной раввинской семье, для которой Земля Израиля была самым священным из религиозных символов. Но в Варшаве 1920‑х он вел абсолютно светский образ жизни, стал свидетелем того, как сионизм пришел на смену еврейскому Просвещению и бундизму и превратился в реальную политическую силу. В личном плане Израиль был местом, куда в 1938 году приехал с матерью Руней Понш его сын Исраэль Замир, вырос в кибуце Бейт‑Альфа и впоследствии участвовал в Войне за независимость. Но Зингер всегда избегал любых «измов» — от сионизма до коммунизма, так что его отношение к молодому Государству Израиль было вполне свободно от идеологии и догматизма, игравших важнейшую роль в первые годы жизни Страны.

Во время путешествия Зингер публиковал в идишской газете «Форвертс» по несколько статей в неделю, описывая свой визит. Порой эти статьи похожи на туристические очерки, но при этом они описывают сложность восприятия Зингером Израиля как идеи и как географического пространства. С юных лет Израиль занимал существенное место в сознании Зингера, росшего в религиозной среде, это отразилось и в его раннем творчестве — кое‑что было опубликовано и на иврите. Еще в Варшаве Зингер написал новеллу «Обратный путь» (1928), герой которой — молодой человек, полный сионистских мечтаний, уезжает в Страну Израиля, а через пять лет возвращается обратно, испытав голод, малярию и нищету. В 1948 году, всего за неделю до провозглашения Государства Израиль, он закончил «Семью Мускат» описанием того, как несколько персонажей романа покидают Варшаву в погоне за сионистской мечтой. В 1955‑м, всего за несколько недель перед поездкой, он опубликовал эпизод из «Папиного домашнего суда» (1956) под названием «К Земле Израиля», о жестянщике, который уезжает с семьей в Святую Землю, разочаровывается, возвращается в Варшаву, а потом, несмотря ни на что, опять уезжает обратно. В своих воспоминаниях Зингер писал, что в середине 1920‑х подумывал о том, чтобы уехать в подмандатную Палестину, а в рассказе «Сертификат» (1967) описывает этот опыт в рассказе, в финале которого герой вместо Палестины возвращается в свой штетл. В конце 1938 года в письме Руне, отправленном из Нью‑Йорка, он все еще не оставляет эту идею: «План у меня такой: как только я обзаведусь минимальными средствами — а я надеюсь, что это произойдет скоро, — я отправлюсь в Палестину». Но к середине 1939 года на смену этим мечтам приходит уже совершенно другой взгляд на мир: «Пока что получить визу в Палестину для меня невозможно». Похоже, что Израиль оставался для Зингера дорогой, по которой он не пошел ни в символическом, ни в буквальном смысле.

И все же в конце 1955 года Зингер с женой Альмой впервые отправился в Израиль на корабле «Арца», следовавшем из Марселя через Неаполь в Хайфский порт, — не религиозным ребенком или молодым идеалистом, а идишским писателем средних лет, который уже заявил о себе на американском литературном небосклоне. Его журналистское задание состояло в том, чтобы рассказывать о путешествии в серии очерков, которые дадут идишским читателям в Соединенных Штатах представление о том, как выглядит молодое Государство Израиль. Его сын Замир находился тогда в Нью‑Йорке, представляя там движение «А‑шомер а‑цаир», и в письмах и воспоминаниях нет никаких свидетельств того, что он собирался встретиться с Руней. Зингер самостоятельно путешествовал по Израилю вместе с Альмой, но описывал путешествие как будто бы был в одиночестве.

Оригинальный взгляд Башевиса — за которым стояли сложный личный опыт и вполне прагматические цели — придает неповторимость путевым заметкам из Израиля. Он рисует небольшие картины — и никогда не забывает о глобальном образе. Это чувствуется с первых дней путешествия, еще когда он был на корабле. «Я думаю о рабби Йеуде Галеви и о тех жертвах, которые они принес, чтобы его взору открылась Святая Земля, — писал он, пока корабль плыл из Франции в Италию. — Я думаю о первопроходцах, о первых строителях нового ишува. <…> Не может быть, чтобы на этом корабле не было никаких их следов? Разве евреи уже не так преданы идее Земли Израиля душой и телом?» Зингер ищет доказательства духовного величия Земли Израиля в людях, которые плывут вместе с ним, но вскоре ему становится ясно, что Израиль — не плод воображения, а вполне реальное место. «Нет, все не так плохо, — пишет он. — Огонь на месте, но он скрыт <…> Земля Израиля стала реальностью, частью повседневной жизни».

Он начинает скрупулезно описывать эту реальность, еще не сойдя с трапа корабля. Наблюдая за молодыми пассажирами, он видит знакомую картину: «Юноши и девушки, которые сидят в шезлонгах под моим окном, наверное, сражались на войне с арабами. Завтра их могут отправить в Газу или в другое стратегически важное место. Но сейчас они хотят того же, чего хотят другие современные молодые люди, — хорошо провести время». Еще не спустившись на берег, он подмечает постоянный спор между войной и свободой, который идет в израильском обществе.

На корабле он замечает и напряженные культурные отношения между ашкеназами и сефардами, религиозными и светскими:

Здесь есть крошечный шул с арон кодешем и несколькими молитвенниками. Но молятся здесь только сефарды, которые едут в третьем классе или в общих каютах <…> Скоро Йом Кипур, но корабельный «капеллан» <…> сказал мне, что в миньяне хотят молиться всего трое ашкеназим.

Зингер сблизился с группой сефардов из Туниса, внимательно изучал их и слушал их разговоры.

В пятницу вечером я решил пойти на молитву. Было еще светло. Я вошел в маленький шул и увидел бокал для кидуша, где оставалось немного вина, а рядом несколько кусочков халы. Похоже, что они уже встретили субботу. Тунисским евреям нужно идти на ужин в 6 часов, поэтому помолиться им нужно перед этим.

Потом он идет туда еще раз и видит молящегося человека, чье поведение кажется ему трогательным. «Здесь, в этом маленьком шуле, я впервые увидел духовность, которую я искал. Здесь, среди евреев, я чувствовал шиват Цион — возвращение в Сион». Позднее он наблюдал на нижней палубе за молодыми тунисскими еврейками в головных платках.

Я искал, что может быть между нами общего. Мне кажется, что они тоже смотрели на меня, пытаясь понять, что нас связывает. С физической точки зрения, мы выглядим совершенно по‑разному. <…> Но как бы далеки мы ни были друг от друга, у нас общие корни. <…> Там, в Тунисе, они выглядели еврейками и за это их преследовали.

Похоже, что евреев из разных уголков мира объединяет различный, но общий опыт быть другими даже у себя на родине.

Зингер рассказывает, что в Неаполе, где на корабль поднялись еще несколько сотен пассажиров, настроение изменилось. Зазвучали песни и радостные восклицания — появился тот огонь, которого он искал. Но во время этого этапа путешествия он знакомится с парой немецких евреев, которые горько жалуются на свою жизнь в ишуве.

Муж сказал, что, когда стали впускать восточных евреев без всякого отбора, без всякой проверки, нравственный баланс в стране сильно пошатнулся. <…> Жена была еще решительнее мужа. Она сказала, что как бы ей ни хотелось, она не в состоянии выносить общество евреев из Польши или России. Она привыкла к европейской (немецкой) культуре <…> и не переносит восточноевропейских евреев.

Зингера задевает ее снобизм. «А вы знаете, — спросил я ее, — что ваша так называемая европейская культура истребила шесть миллионов евреев?» Она отвечает: «Я все знаю. Но все‑таки…»

Еще до прибытия в Израиль Зингер обнаружил ряд социальных проблем, с которыми сталкиваются его граждане. «Трудно, очень трудно собрать воедино народ, части которого далеки друг от друга как восток от запада <…> Удерживать вместе современных евреев означает удерживать вместе силы, которые могут распасться в любой момент. В этом проблема ишува». Это наблюдение представляет собой скорее диагноз, нежели критику. Неважно, насколько общие корни связывают евреев Израиля воедино — все равно невозможно забыть о различиях. Тем самым Зингер выделяет одну из главных задач еврейского государства.

Особенно поражает Зингера, когда он наконец прибывает в Израиль, тот факт, что страна, построенная на организационных принципах, заложенных в середине XIX века, выглядит так, будто появилась из ничего. Как ни странно, он задумывается об этом, глядя на указатели на улицах:

Израиль — молодая страна со смешанным населением, по большей части состоящим из новоприбывших, и им нужна информация на каждом шагу. Указатели на иврите — а часто и на английском языке — оповещают обо всем, что нужно. <…> Указатели не только предоставляют информацию, они полны ассоциаций… Каждая улица названа в честь кого‑то, кто сыграл роль в еврейской истории или культуре. Рабби Йеуда Галеви, Ибн‑Габироль, Й.‑Л. Гордон, Менделе, Шолом‑Алейхем, Перец, Бялик, Пинскер, Герцль, Фришман, Цейтлин — все они стали частью местной географии. Слова из Пяти‑книжия, из Мишны, из комментариев, из Гемары, из «Зоара», из книг еврейского Просвещения используются в рекламных и политических слоганах.

Во всем этом Зингеру нравится то, что даже наименее сочувствующие сионизму евреи ощущают свою связь с еврейской историей и культурой. «Живущий здесь немецкий еврей — в глубине души, может быть, немного сноб <…>, но его адрес — улица Шолом‑Алейхема. И ему приходится повторять это имя — три раза или сто раз в день». В указателях Зингер видит нечто, что гораздо глубже проникает в реальность и парадокс еврейской идентичности, — ее явную неизбежность.

Зингер быстро приходит от этих прозаических мыслей к самому ядру еврейской веры: «Еврейская культура, в лучшем смысле слова, пришла к евреям Израиля, как некогда на горе Синай, и воззвала к ним: берите меня, вы не можете больше меня игнорировать и не можете меня скрывать». В Израиле дух и религия вовсе не эфемерны, они присутствуют в реальности физически.

По пути из Хайфского порта в Тель‑Авив Зингер остановился в маабаре, транзитном лагере, разбитом для сотен тысяч еврейских эмигрантов и беженцев, преимущественно новоприбывших из арабоязычных стран Северной Африки и Ближнего Востока. «Эти маленькие домики действительно весьма неудобны», — пишет он.

Это лагерь для бедняков, которые еще не интегрировались в ишув. Но в этом месте царит дух свободы и еврейской надежды. Сефарды с длинными пейсами разгуливают в тюрбанах, льняных хламидах, сандалиях и с цицит. Здесь есть небольшой рынок, где продают помидоры, гранаты, виноград, хлеб, булочки, сыр. <…> Конечно, здесь нет ванных или других удобств. Но автор этих строк и его читатели тоже выросли в домах без ванных комнат.

Бедность этих лагерей не испугает тех, кто, как Зингер, сам вырос в бедности.

Зингеру знакомы и отчаяние, и потенциал, кроющиеся в лагерях беженцев:

Евреи здесь выглядят одновременно полными надежды и озлобленными. У них масса претензий к руководителям Израиля. Но они заняты устройством собственной жизни. Кто‑то в еврейских министерствах думает о них. Их дети учатся в еврейских школах. Они уже часть своего народа. Вскоре они сами будут заседать в учреждениях и выступать в кнессете.

Зингер как будто бы предвидит длинный и трудный путь, который ожидает людей, подобных Йоси Йоне, — этот ученый и политик из Партии труда родился в маабаре в Кирьят‑Ате, а теперь заседает в кнессете.

На каждом шагу Зингер задумывается о собственном отношении к современному еврейскому государству: «Наш великий учитель Моше не удостоился того, чтобы попасть сюда. Герцлю не удалось увидеть реализацию своей мечты. А я, который пальцем не шевельнул, чтобы построить это государство, хожу здесь как хозяин». В начале путешествия он все время рассуждает о том, насколько трудно было поверить в возможность еврейского суверенитета. Сколько может просуществовать еврейское государство, принимая во внимание палестинских арабов и постоянную угрозу войны, — это следующий вопрос. Пока что Зингер наслаждается тем еврейским, что окружает его: история и культура его детства, которая в Восточной Европе столетиями подвергалась преследованию, наконец‑то стала суверенной культурой всей страны и народа. Эта невообразимая реальность заставляет Зингера рассуждать не об отношениях Израиля с другими народами или государствами — с собственным арабским населением, палестинскими беженцами, врагами по ту сторону границы, а скорее, о национальном отношении Израиля к самому себе.

«Кибуц галуйот — смешение диаспор — невозможно без высшей степени терпимости», — предупреждает он.

Здесь нужно принимать всех и каждого: самых ортодоксальных евреев и величайших вероотступников, блондинов и брюнетов, простаков и первопроходцев, русских барышень, американских мисс и французских мадемуазель, набожных девиц и раввинш в париках с шелковыми лентами, и даже немецких фрейлейн, которые жалуются, что от евреев воняет, и тоскуют по смертельной опасности немецкой культуры.

Сейчас, наверное, эту фразу переварить нелегко, но различий в Израиле стало только больше с тех пор, как Зингер 60 лет назад написал это. Он не мог себе представить, какое место займут ультраортодоксы в сегодняшнем Израиле, какой раскол возникнет в общественном мнении по поводу территорий, захваченных в ходе Шестидневной войны, и как сильно качнется вправо вектор израильского общества с конца 1970‑х годов. Перед ним были евреи разного происхождения, в разных костюмах, с различными верованиями и убеждениями, живущие вместе в одной стране. Он быстро понял, что без терпимого отношения друг к другу весь этот проект обречен с самого начала.

Стоит остановиться на этой мысли. Израильское общество может справедливо относиться к чужим, но израильтянам нужно научиться справедливо относиться и друг к другу. Уважение к незнакомцу начинается с уважения к знакомому — со способности видеть себя в других и других в себе. Там, где правят злоба, разрушение и насилие, это происходит и внутри, и снаружи. Если евреи не могут быть добрыми к евреям, вряд ли они могут быть добрыми к кому‑то еще.

В своих текстах об Израиле Зингер постоянно рассуждает о религиозной истории и личном опыте. Он пишет: «Аават Исраэль, любовь к евреям <…> имеет мистическое значение». Зингер не может не связывать это место с собственным религиозным образованием, которое он получил ребенком, — быть евреем значит для него, в числе прочего, постоянно поддерживать связь с мириадами усвоенных еврейских текстов.

У подножия горы Гильбоа он пишет:

Здесь пал Шауль, и здесь был разыгран последний акт Б‑жественной драмы. Недалеко отсюда волшебница из Эйн‑Дора околдовала пророка Шмуэля. Я смотрю на этот скалистый холм, на который смотрел первый из еврейских царей, совершивший первую великую еврейскую ошибку — он недооценил могущество и злобу Амалека.

Несколько дней спустя, осматривая окрестности с балкона отеля в Цфате, видимо, гору Мерон, он пишет: «Эта гора не для туристов и не для беглецов, а для каббалистов, которые досконально знают наш маленький мир. Здесь, через эти горы, можно перейти из нашего мира в мир грядущий». Он продолжает:

С этой горы взирал святой Ари [рабби Ицхак Лурия], рабби Хаим Виталь, Бааль а‑Харедим [рабби Элазар бен Моше Азикри], автор «Леха доди» [рабби Шломо Галеви Алькабец]. Здесь, в этом месте, ангел каждую ночь приходил к рабби Йосефу Каро [автору «Шульхан арух»] и вел с ним ночные беседы. Величайшие искатели избавления считали, что здесь можно обрести Мессию. Здесь в шатре или в сукке тончайшие души грезили о мире и человечестве, движимом одной целью: прославлять Б‑га, раствориться в Б‑жественном духе, в духе святости и красоты. Здесь Ари [рабби Ицхак Лурия] писал свои субботние песнопения, полные Б‑жественного эротизма и глубиной не сравнимые ни с одними стихами в мире.

На горе Сион он тоже переносится в мистическое прошлое:

Я смотрю в пещеру, где якобы находится могила царя Давида. Я иду по узким каменным ступеням, где, по христианской легенде, Иисус вкушал свою последнюю трапезу. <…> Это не такая древность, как в других местах. Древность здесь пахнет, мне кажется, Храмовой горой, Торой, свитками, пророчеством.

И в другой статье: «На этом холме начался духовный эксперимент, который продолжается по сей день. В этом месте люди попытались вести Б‑жественную жизнь на земле. Отсюда когда‑нибудь засияет светоч народам мира и нашему собственному народу». Похоже, его размышления о моральном выборе, порожденные опасностью, исходящей от иорданских солдат, которые смотрели на него сверху, тоже находят выражение в тексте: «То, что сегодня представляет собой пустыню, завтра может стать городом; а то, что сегодня — город, завтра может стать пустыней. Все зависит от наших действий, а не от кирпичей, камней или стратегии». Гуляя по долине Гееном, библейской геенне, покрытой теперь зеленью, он даже шутит: «Если настоящая геенна выглядела как‑то так, грешить, должно быть, не так уж страшно». Образы и символизм Библии воскресают на каждом шагу.

Страна вообще произвела на Зингера большое впечатление, но особенно его как человека, воспитанного на каббале, поразила поездка в Цфат. «Я могу сказать, что здесь впервые я осознал, что нахожусь в Земле Израиля». Наступил момент, когда свойственные Зингеру критицизм, сомнения, ересь, интеллектуализм и все остальные сложные импульсы, находящие отражение в его прозе, отступают перед глубоким благочестием и верой. Они не слабее и в его сочинениях, где персонажи изредка, или частично, или с большим трудом полностью достигают такого состояния.

Зингеру это духовное путешествие далось тоже непросто. В Цфате он столкнулся и с реальностью нового государства. Он повстречался здесь с евреем, который говорит на галилейском идише и при этом происходит от многих поколений жителей Цфата. «Арабы раньше хорошо относились к евреям», — цитирует его Зингер.

Они давали еврейским торговцам возможность заработать себе на жизнь. Когда вы покупали у них виноград, они клали еще гроздь сверху. Другой человек сказал мне: все было хорошо, пока не пришли англичане. Они настроили арабов против евреев. Еще один пожелал: «Да настанет мир вскоре». Это атхальта де‑геула — начало избавления.

Мистицизм и магия этого места существуют рядом с политикой, колониализмом и историей.

Позднее, уже в Тель‑Авиве, Зингер пришел в суд. В первом зале суда он встретил «юношу из Ирака, который якобы подделал документы, чтобы не идти в армию». В следующем зале выступает греческий православный священник, который говорит по‑арабски, а его слова переводят на иврит:

На скамье сидели несколько арабов. <…> Они подали иск, чтобы отсудить свои дома, конфискованные Государством Израиль после арабо‑еврейской войны <…> Их дома заняли евреи. Но теперь арабы решили отсудить свою собственность. У них уже нет никаких документов, но они привели с собой свидетелей, которые готовы подтвердить, что эти дома принадлежат им. Пожилой греческий священник — один из этих свидетелей.

В третьем зале суда Зингер видит йеменского еврея. Он вор, и его обвиняют в нападении на полицейских, а он утверждает, что это полицейские напали на него. Молодого вора оправдывают. Ашкеназских евреев он удивительным образом в этом суде так и не встретил.

Вскоре Зингер заметил и другие формы страданий и несправедливости. Особенно их видно в южной части города:

Здесь, в Яффе, видно, что в этой стране была война. Десятки, а может быть и сотни домов разрушены и лежат в руинах. <…> Большинство арабов покинули Яффу, а в арабских домах живут евреи из Йемена, Ирака, Марокко, Туниса. Они ютятся в маленьких комнатах почти без мебели. Они готовят еду на примусах. <…> Положение в Израиле вообще тяжелое, но в Яффе это особенно заметно — вся нищета и все проблемы.

Из этого фрагмента и из других текстов Зингера явствует, что его интересует практически исключительно новое еврейское население страны. Бывшие арабские владельцы домов остаются за кадром.

Зингер настолько сосредоточен на создании нового государства и новых еврейских поселенцев, что, даже столкнувшись с арабским населением, он почти его не замечает. Он пишет: «В Беэр‑Шеве больше, чем в других городах, чувствуется, что вы среди арабов. <…> Арабы не черные, но и не белые. <…> Больше всего бросается в глаза, сколько одежды арабы носят в самые жаркие дни. <…> Арабскую женщину редко встретишь на улице». Поражает, насколько другими Зингер видит арабских жителей Израиля. Он не стремится с ними познакомиться, не делает попытки понять их. В другом тексте он говорит прямо: он хочет, чтобы они дали евреям возможность жить спокойно. Позднее, после посещения Яффы, он пишет: «Как только арабы отсюда уедут, здесь начнется такая же строительная лихорадка, как в Тель‑Авиве и других частях страны». Это нелегко читать, но так и оказалось. Прошло больше 60 лет, и Яффа переживает революцию, связанную с активным еврейским строительством.

Нет сомнений, что израильская история Зингера — это еврейская история. Его заметки помогут нам лучше понять жизнь евреев, пусть даже, когда речь заходит о палестинцах, его заявления непродуманны и несправедливы. Но Зингер представляет любопытную точку зрения на потребность в терпимости среди разных евреев: сефардов и ашкеназов, старого мира и нового. Это особенно важно для современных евреев, которые пытаются понять мышление старого мира. Толерантность, о которой он говорит, можно распространить и за пределы еврейского населения Израиля.

«Я хочу, чтобы люди говорили со мной на иврите», — писал Зингер в одной из первых статей.

Но как только люди слышат, что мой иврит звучит как‑то странно, они переходят на идиш, и в результате я говорю преимущественно на идише. Люди говорят на идише на каждом шагу. <…> Даже сефарды нахватались идиша в армии. Гебраисты тоже любят бросить пару слов на идише — это звучит стильно.

Вновь и вновь пожелания и представления Зингера, связанные с этим местом, разбиваются о реальность. Повседневная жизнь, ткань реальности ставит важные вопросы, которым, кажется, нет конца. «Чашку хорошего кофе найти трудно, — пишет Зингер. — Есть хороший черный кофе, но, если вы ищете кофе со сливками, как в Нью‑Йорке, вас, скорее всего, ждет разочарование». Он замечает также, что «очень популярен йогурт, а также разновидность сметаны, которая называется лебения». И еще кое‑что: «Повсюду балконы. Люди сидят на балконах, едят на балконах, принимают гостей». Он замечает, что на улицах много элегантных людей, но хорошо одетых встретишь редко. Он даже посвящает целый абзац трисим — плотным ставням, которые должны защитить дом от средиземноморского солнца. Какой бы ни была история, настоящая жизнь всегда интересна.

Важную часть этой настоящей жизни, замечает Зингер, составляет постоянная угроза войны. «Враг может напасть со всех сторон: с севера, с юга, с востока», — рассказывает Зингер после поездки в кибуц Бейт‑Альфа. «Но в Израиле путешественник заражается загадочной смелостью, свойственной всем евреям в Израиле. Такое мужество трудно объяснить». О Тель‑Авиве он пишет: «Враг недалеко. Если в Нью‑Йорке враг был бы так близко, как тут, вы бы содрогнулись и постарались бы убежать. Но на улицах, по которым я хожу, царит странное спокойствие, умиротворенность, которая, похоже, рождается из физической и духовной атмосферы». То же самое в Иерусалиме: «Трудно поверить, что вы находитесь близко, невероятно близко к врагу». По пути на гору Сион он опять задумывается об этом таинственном мужестве: «Я не герой, но у меня нет страха. Я бы сказал, что Израиль заражен храбростью. В любой другой стране такая прогулка, на самой границе с врагом, вызвала бы у меня страх». Насилие — это реальность, с которой израильтяне сталкиваются постоянно; и нет сомнений, что с течением времени оно затронуло и, возможно, заразило наше общество, и в отношениях израильтян к неевреям, и в отношениях друг с другом. Но факт остается фактом: чтобы жить здесь, нам всем нужно особое мужество в отношении внешних угроз и даже собственных соседей.

В одной из статей, где Зингер рассказывает о людях, с которыми ему довелось повстречаться в этом путешествии, он упоминает Биньямина Варшавяка — старого приятеля из Билгорая, который переехал в Израиль. Жизнь в Израиле показалась Биньямину слишком тяжелой, и на какое‑то время он уехал в Южную Америку, но в конце концов вернулся и стал работать в кибуце. Его история печальна, но Зингер видит в биографии этого человека элемент избавления — ему нет места нигде, кроме как в еврейском государстве. «Чтобы иметь глубокие духовные потребности, вам не обязательно быть неординарным человеком, — думает он. — Простые люди часто жертвуют личным счастьем, чтобы добиться улучшения духовной атмосферы. Израиль полон таких людей, особенно много их в кибуцах. Я могу сказать, что почти все кибуцники в той или иной степени идеалисты».

В конце концов, предполагает Зингер, парадокс еврейской жизни в Израиле заключается в сердцах евреев, которые продолжают превращать Израиль в свой дом. «Вера в это место, как шабат, это нечто автоматическое и инстинктивное, — пишет он. — Уста отрицают, но сердце верит. Как бы иначе люди могли жить здесь?»

Оригинальная публикация: Faith in Place: Isaac Bashevis Singer in Israel

Исроэл Некрасов: «Без Башевиса нет литературы ХХ века»

The New Yorker: О неопубликованном рассказе Исаака Башевиса-Зингера