«Дедушкины басни»: переводы И. А. Крылова на идиш из коллекции РНБ

В 1879 году виленский литератор Цви‑Гирш Рейхерсон сетовал, что блистательные басни Крылова переведены уже почти на все европейские и азиатские языки, кроме еврейского. Писатель ошибался: к тому моменту существовало целых два перевода крыловских басен на идиш. А на сегодняшний день их число перевалило за десяток: выявить de visu и библиографически удалось 14 из них, но можно предположить, что существуют и иные, пока не учтенные поисковыми системами.

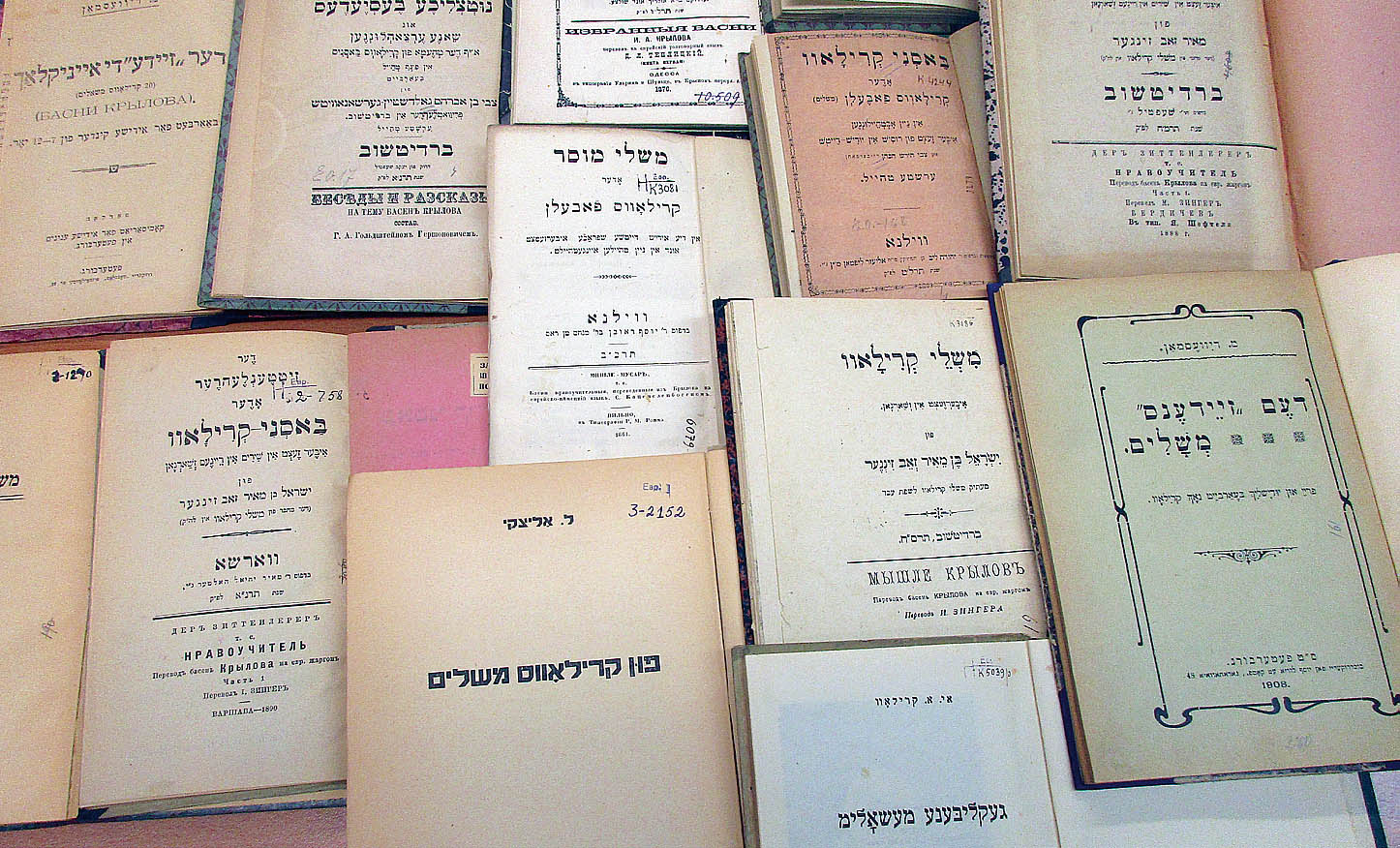

Российская национальная библиотека в Санкт‑Петербурге располагает десятью различными переводами басен Крылова на идиш. Или даже одиннадцатью — смотря как считать. Некоторые из текстов издавались по нескольку раз с минимальными отличиями, однако одно из переизданий было переработано столь основательно, что его впору счесть самостоятельным вариантом. Впрочем, даже будь таких переводов лишь десять, это все равно в очередной раз доказывало бы, что коллекция книг на идише, хранящаяся в РНБ, — одна из самых полных и интересных в мире. В ней, словно в зеркале, отразилась вся история еврейской культуры как в России, так и за ее пределами. Это утверждение относится и к изданиям басен Крылова: в РНБ их всего 14, но они прекрасно иллюстрируют историю литературы на идише почти за сотню лет. Кроме того, они заставляют задуматься о том, насколько разными бывают переводы.

Издания басен Крылова на идише можно разделить на три группы.

1) В РНБ лишь четыре книги, которые можно считать переводами в классическом понимании. В них максимально точно переданы и смысл басен, и их неповторимый стиль. Предпринятые затем, чтобы познакомить еврейского читателя с крыловскими шедеврами, подобные тексты не несут чрезмерной идеологической нагрузки, что немаловажно.

2) Еще три издания идишских переводов Крылова представляют собой скорее вариации на заданные темы. Как с точки зрения формы, так и в содержательном отношении они далеко отстоят от оригинала и больше напоминают импровизации, причем не обязательно в стихотворном жанре.

3) И наконец, еще три издания переводов басен Крылова на идише были предельно идеологизированы и имели главной своей целью… искоренение самого этого языка. Эти тексты появились в те годы, когда издание книг на идише считалось вынужденной уступкой «низким» вкусам читателей — и в то же время первым шагом к их «улучшению». Чтобы объяснить это, не обойтись без краткого экскурса в историю.

Восточноевропейские евреи, иначе называемые ашкеназами, издавна существовали в условиях двуязычия. Богослужение, игравшее огромную роль в еврейской традиции, велось на иврите — точнее, на древнееврейском, который называли лошн койдеш («святой язык»); на нем же осуществлялось общинное делопроизводство и развивалась литература. Для повседневного же общения ашкеназы использовали идиш (маме лошн, «материнский язык») — язык германской группы, сложившийся еще в Средневековье. Его словарный запас более чем наполовину состоял из германизмов, примерно на треть из гебраизмов, а все оставшееся приходилось на славянизмы — слова, перекочевавшие в идиш из наречий ближайших соседей евреев. Этим объясняется богатство диалектов идиша, его своеобразие и выразительность. Однако неповторимую красоту этого языка сумели оценить лишь к концу XIX века, а до того считали его не более чем испорченным немецким. Более того, идиш, который презрительно именовали жаргоном, считали чуть ли не первопричиной тяжелого положения евреев в Восточной Европе, где они подвергались дискриминации.

В конце XVIII века в Европе зародилось еврейское просветительное движение Гаскала. Его сторонники стремились к преодолению замкнутости еврейского общества, сближению с коренными народами тех стран, где жили евреи, их интеграции в социально‑экономический уклад этих стран. В парадигме Гаскалы идиш воспринимался как фактор, способствующий общественной изоляции евреев и препятствующий их культурному развитию. В начале XIX века идеи Гаскалы проникли и в Россию. И приблизительно до середины века они даже находили поддержку со стороны российского правительства, которое само давно стремилось к аккультурации и ассимиляции евреев. Первые еврейские интеллигенты работали рука об руку с царскими чиновниками и пытались «перевоспитать» простых евреев. Одним из важнейших средств для этого было книгоиздание. Приветствовались любые русские книги, адресованные еврейской аудитории, а также издания на иврите. На «жаргоне» книги и периодика тоже выходили, но лишь для того, чтобы подготовить массового читателя к восприятию культуры «высшего» уровня.

Басни Крылова приверженцам Гаскалы особенно нравились, поскольку идеально отвечали их намерениям. Но литературные достоинства ранних переводов крыловских басен оставляют желать лучшего.

Самое первое издание вышло в 1861 году в виленской типографии Р. М. Ромма, славившейся элитарным характером своей продукции. Переводчиком выступил некий С. Каценеленбоген, сведений о котором история не сохранила. Вероятнее всего, он был преподавателем местного раввинского училища и истинным сыном своего «просвещенного» времени.

Последователи Гаскалы так сильно желали «облагородить» идиш, что в их интерпретации он выглядел скорее как немецкий язык, записанный еврейскими буквами. Вот и в переводе Каценеленбогена живая народная речь уступила место своему искусственному подобию. Все в этой книге подчеркивает морализаторский посыл — начиная с заглавия, выдержанного в «высоком стиле» и потому данного на иврите (Mishley musar можно перевести как «Нравоучительные притчи»), продолжая суровым предисловием также на иврите и заканчивая неуклюжим и тяжеловесным текстом. Вообще, первое издание Крылова на идише напоминает ученого, который, надев перчатки и вооружившись пинцетом, брезгливо разглядывает сквозь лупу таракана — предмет своих научных штудий. Зато полиграфическое оформление книги безупречно.

Следующий перевод крыловских басен увидел свет в Одессе в 1876 году. Будучи одним из важнейших центров еврейской культуры в Российской империи, Одесса всегда стояла немного особняком. Оттого и идеологические рамки Гаскалы были там чуть менее жесткими, нежели в Вильно. И перевод, выполненный Д. Л. Теплицким, оставшимся для нас столь же безвестным, как и его виленский предшественник, выглядит немного живее.

В небольшом предисловии, написанном на идише, переводчик подчеркивал достоинства оригинала и просил прощения за возможные недочеты. Далее следовал 21 перевод, причем в выборе материала демонстрировалось некоторое свободомыслие. Так, в книгу вошла басня «Свинья под дубом», за которую еврейские переводчики брались крайне редко. Ведь главной ее героиней является некошерное животное — как, впрочем, и в басне «Лебедь, Рак и Щука», тоже редко встречающейся в еврейских переводах. Ибо читать о том, что приключилось с некошерным раком, читатель мог и не пожелать, — переводчик не мог этого не учитывать. Для обозначения свиньи Теплицкий не побоялся использовать гебраизм (хазир): хотя это слово библейского происхождения имеет выраженную негативную коннотацию, зато читателям так понятнее. В двух других позднейших переводах этой басни предпочли иное слово, взятое уже из немецкого (швайн). В целом же в тексте Теплицкого оказалось не так уж много высокопарных ивритских слов, зато много славянизмов: например, при переводе басни «Пустынник и медведь» было использовано диалектное слово «степняк».

Вообще, перед еврейскими переводчиками, работавшими с текстами Крылова, стояла труднейшая задача. Мало было передать художественное своеобразие оригинала, требовалось еще разъяснить реалии русской жизни и многочисленные аллюзии читателям, воспитанным в иной традиции. Неудивительно, что авторам переводов приходилось прибегать к сноскам (впрочем, они использовались и в адаптированных или учебных изданиях басен Крылова на русском языке). Многие из них настолько наивны, что вызывают улыбку.

На очереди описание последнего из переводов эпохи Гаскалы.

Он принадлежал Меиру‑Вольфу (Зеэву) Зингеру (около 1840 — около 1913), о котором известно лишь то, что он всю жизнь учительствовал в местечке Тараща Киевской губернии и на досуге пописывал на обоих еврейских языках. В 1879 году в Варшаве вышел сборник его рифмованных загадок на иврите, а в 1885‑м — довольно полный перевод басен Крылова, также на иврите. Позднее эта книга неоднократно переиздавалась, поскольку была рекомендована министерством народного просвещения для библиотек народных еврейских училищ. Вплоть до начала ХХ века в еврейских школах Российской империи преподавали только древнееврейский язык.

В 1888 году крупная типография Я. Шефтеля в Бердичеве выпустила сборник, в который вошли 33 басни Крылова в переводе М.‑В. Зингера на идиш. К сожалению, дилетантизм переводчика ощущается здесь в каждой детали. Почти нигде он не смог соблюсти даже размер, не говоря уже о рифме. «Но это зло еще не так большой руки», как сказал бы об этом сам баснописец. Хуже то, что переводчик крайне неумело подбирал слова для перевода, превращая легкие, ироничные крыловские строки в тяжеловесный набор скучных фраз, завершавшихся столь же унылой моралью. Недаром книга была озаглавлена «Нравоучитель»! Комическое начало привносят в нее только сноски. Так, разъясняя, что такое «бостон», переводчик простодушно замечает: «Бостон — это такая карточная игра, что только старые девы играют в бостон». Относительно Парнаса можно узнать следующее: «Гора Парнас находится в Греции, и греки верили, что там живут девять божественных сестер, которые занимаются музыкой, отчего их прозвали музами».

Но даже в такой книге не обошлось без удачных находок. Например, басню «Безбожники» Зингер озаглавил «Апикорсим», употребив традиционное еврейское определение для недостаточно религиозных вольнодумцев — оно восходит ко временам иудео‑эллинского диалога, благодаря которому во многом и сформировалась европейская цивилизация. Тогдашние иудеи были настолько шокированы учением Эпикура, что его имя на века стало нарицательным. Зингеру удалось взять здесь верный тон: другие переводчики давали этой басне заголовок Bezbozhniki, который для массового еврейского читателя отдавал какой‑то экзотикой дурного толка.

В целом же перевод Зингера вполне заслужил уничижительную характеристику, данную ему Залманом Рейзиным — писателем, лексикографом, историком еврейской литературы и тонким ее знатоком. В своем Словаре еврейской литературы, прессы и филологии он писал, что это «наихудший перевод знаменитых басен» .

С переизданиями этой книги, которых было два (в Варшаве и Бердичеве), связана загадка, разрешить которую, вероятно, уже не удастся. Эти издания почти идентичны, но более позднее почему‑то приписано «Исраэлю, сыну Меира‑Зеэва Зингера, автора [перевода] “Притч Крылова” на святой язык». Можно предположить, что таким способом был оформлен переход авторских прав от отца к сыну. В конце XIX века во всем мире шла интенсивная разработка авторского права как подраздела института гражданских прав, и еврейские авторы включились в этот процесс с опозданием. Вполне вероятно, что и «замена» старшего Зингера на младшего стала одним из его проявлений. Ведь молодая еврейская литература тогда только переживала период секуляризации и становления. Это часто проявлялось неожиданным образом: к примеру, сказывалось на полиграфическом оформлении светских изданий на идише. Так, начиная с упомянутого перевода С. Каценеленбогена, выпущенного виленской типографией Роммов, целый ряд еврейских изданий крыловских басен имел характерную особенность: пробелы между словами и знаками препинания. Это можно рассматривать как маркер переходного периода от традиционного еврейского письма, тяготевшего к сакральным текстам и имевшего собственную систему членения фраз, к общепринятому стилю.

Как бы то ни было, мы наблюдаем феномен, присущий именно изданиям переводов басен Крылова на идиш: по крайней мере дважды это становилось семейным делом, то есть передавалось от отца к сыну. Следующая книга также вышла из‑под пера потомственного переводчика.

Речь идет о Цви‑Гирше Рейхерсоне (1857–1892). Уроженец Сморгони, он с детства рос в атмосфере любви к литературе, особенно русской. В семье был культ Крылова. Его басни не без успеха переводил на древнееврейский язык отец нашего героя — известный ученый, специалист по грамматике Мойше Рейхерсон. Его перевод был интересен тем, что сборнику в целом и отдельным басням предпосланы удачно подобранные эпиграфы из Экклезиаста. И это при том, что Мойше Рейхерсон был автодидактом!

Сын его Цви‑Гирш окончил Виленское раввинское училище (лучшее в то время еврейское учебное заведение России). Возвратившись после учебы в Сморгонь, он учительствовал, параллельно работая над переводами басен Лафонтена и Хемницера. К сожалению, большая часть наследия талантливого поэта до наших дней не дошла, а сам он очень рано скончался.

Однако басни Крылова, перевод которых Ц.‑Г. Рейхерсон подготавливал в течение нескольких лет, все же успели опубликовать. И в альманахе «Еврейская народная библиотека», выпускаемом Шолом‑Алейхемом, этот перевод как самый удачный из всех имевшихся на тот момент, удостоился благожелательной рецензии.

Так мы переходим к характеристике переводов в классическом смысле этого слова, используя наше условное деление.

Перевод Ц.‑Г. Рейхерсона был выпущен в 1879 году типографией Иеуды‑Лейба Маца. Это предприятие, крупнейшее в Вильно, славилось выпуском дешевой массовой литературы. Вошло в легенду, что по пятницам виленские служанки с утра отправлялись на рыбный рынок за ингредиентами для субботней гефилте фиш — и новым романом, изданным Мацем. Конечно, такие романчики выпускали и другие типографии, но у них был не тот размах. К тому же у Маца, удачливого издателя, было чутье на литературные новинки, которые могли принести прибыль. Весьма симптоматично, что именно Мац издал новый перевод басен Крылова.

Издание имело большой успех. Оно было не только очень полным (в двух томах уместились все девять «книг», на которые делил свои басни сам Крылов), но и очень точным. Подробный анализ этого текста выходит за рамки нашей темы, но хотелось бы отметить, что перевод Рейхерсона выполнен на хорошем идише и буквально пронизан тонкой иронией, которая роднит его с оригиналом. Улыбка переводчика явственно ощущается уже в предисловии, адресованном читателям и — отдельно — читательницам. Ведь книги на идише считались преимущественно женским чтением. В отличие от своих предшественников Рейхерсон не торопился «воспитывать» свою аудиторию, хотя отлично понимал, насколько дидактичны басни Крылова. Он просто предложил умную книгу взамен легковесных.

Правда, совсем без воспитания все же не обошлось. Но в роли воспитуемого оказался… издатель. При печати Мац проявил некоторую небрежность — или переводные тексты оказались трудны для наборщиков, — в результате в книге оказался целый ряд ошибок. Известно, что в типографии Маца работали квалифицированные корректоры, но, видимо, их наняли уже позднее — возможно, как раз после такого афронта. А переводчик проявил тогда настойчивость и добился того, что на самом видном месте был помещен список опечаток с исправлениями: редкий случай в еврейском книгоиздании!

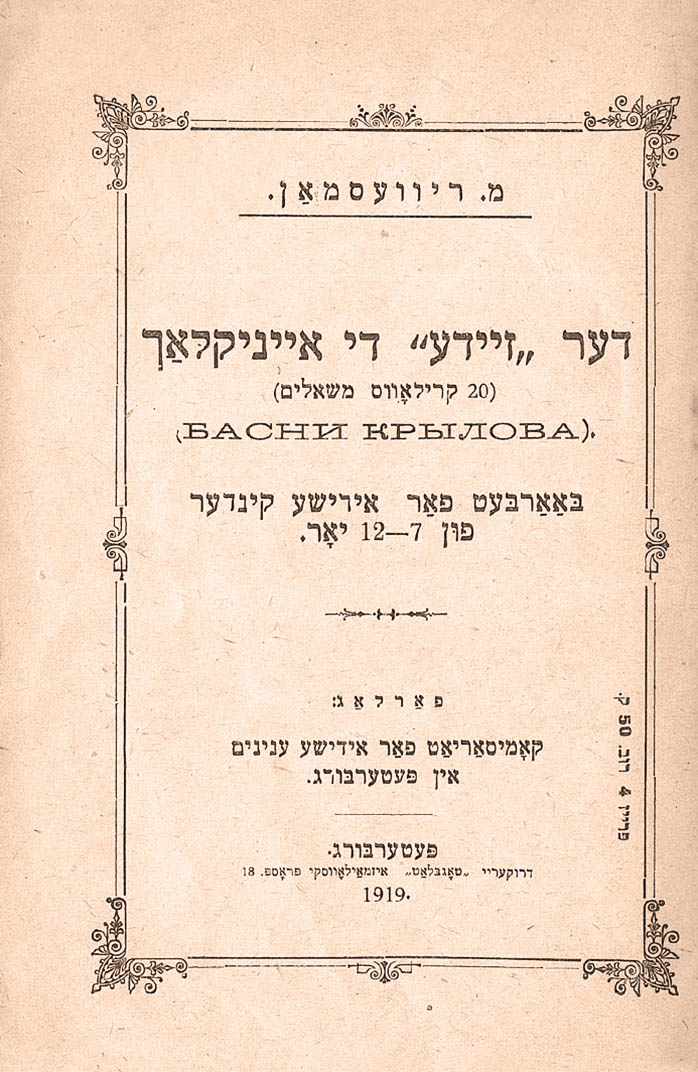

Большинство рассмотренных переводов Крылова выполнили не профессиональные литераторы, а педагоги. Некоторые из них совмещали обе эти ипостаси. Таков был Мордхе Ривесман (он же Марк Семенович; 1868–1924), автор последнего дореволюционного перевода басен, а затем и первого пореволюционного.

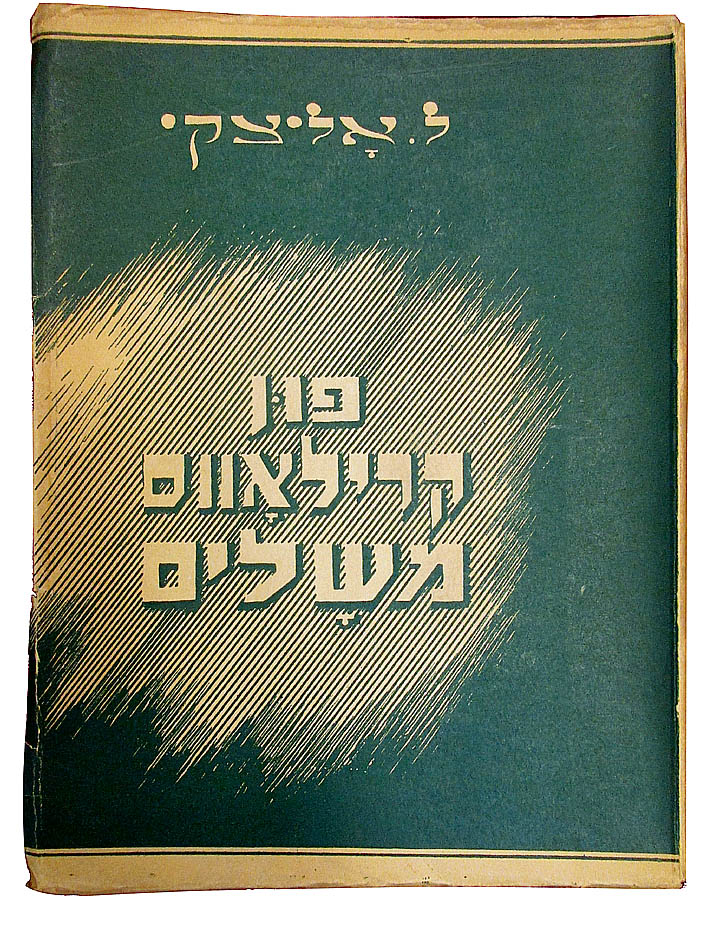

Ривесман работал учителем в петербургском училище Общества просвещения евреев (ОПЕ). Эта старейшая из еврейских общественных организаций России выросла к началу ХХ века до масштабов неформального министерства образования и культуры. ОПЕ всячески поощряло литературное творчество своих сотрудников и помогало им выпустить их произведения. Возможно, сборник Dem «zeydens» mesholim («“Дедушкины” басни», 40 переводов из Крылова, выполненных Ривесманом) также вышел в 1908 году не без помощи ОПЕ.

Отпечатан он был в крупной типографии Иосифа Лурье, считавшегося заметной фигурой в еврейских кругах начала ХХ века. Его специализацией была общественно‑политическая литература. Ярый сторонник идиша, Лурье большими тиражами выпускал недорогие книги и брошюры, которые отвечали его взглядам. Однако сборник переводов Ривесмана — издание хоть и не дешевое, но в то же время не эксклюзивное. Издателю удалось соблюсти баланс цены и качества, сделав прекрасное издание доступным если не для всех, то во всяком случае для многих.

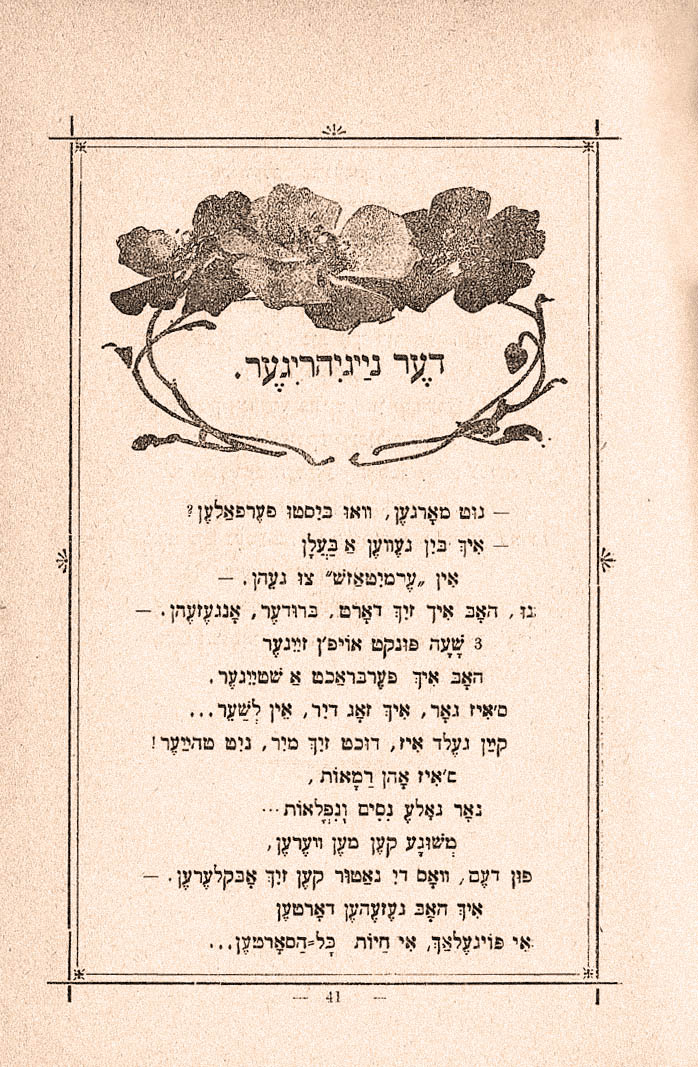

Издание вышло очень красивым: экземпляр РНБ изящно переплетен. Книга напечатана на хорошей плотной бумаге. Текст на каждой странице заключен в рамку и украшен затейливыми виньетками в стиле модерн. В общем, эта книга — настоящий образец полиграфического искусства серебряного века. Под стать оформлению и стиль перевода. М. Ривесман писал на «литовском» диалекте идиша — мягком, напевном. При этом поэт не просто употребил множество гебраизмов — он еще и украсил свой перевод аллюзиями на библейские тексты, доступными для детского восприятия. В результате «“Дедушкины” басни» напоминают алмаз, переливающийся тончайшими смысловыми оттенками — от узнаваемых крыловских сентенций до фольклорных нот.

Пожалуй, перевод Ривесмана — наиболее литературный из всех существующих. Но он еще и самый еврейский. Такой перевод в тот момент был насущным, поскольку петербургские евреи отходили все дальше от своих корней, не желая, однако, окончательно порвать с ними. Выдающийся историк, знаток еврейской литературы и современник Ривесмана Исроел (Сергей Лазаревич) Цинберг писал о его творчестве так: «Для полуассимилированных жителей Петербурга Ривесман был подлинным сокровищем с его народными шутками, каламбурами, стихотворными комбинациями» .

Прошло еще 11 лет. И в 1919 году в Петрограде, охваченном послереволюционными волнениями и разрухой, выходит еще один вариант перевода басен Крылова, также принадлежавший Мордхе Ривесману. На титульном листе обозначен издатель: «Комиссариат по еврейским делам в Петербурге». Обращает на себя внимание архаичный топоним — красноречивое свидетельство умонастроений эпохи (точнее, смешения понятий этой эпохи).

Общеизвестно, каким потрясением для страны явились революционные события. Их еврейская составляющая менее заметна. Но как раз в те годы общественная активность российского еврейства чрезвычайно возросла: люди пережили катастрофические бедствия, связанные с Первой мировой войной, упразднение черты оседлости и разрушение традиционного уклада жизни. Повсюду бурлили дискуссии о будущем еврейского народа, шла подготовка к Всероссийскому еврейскому съезду — своего рода аналогу Учредительного собрания. В итоге не состоялось ни то ни другое, но активность еврейских масс большевикам необходимо было направить в желательное для себя русло. И большевистское правительство создает комиссариат по еврейским делам (евком) в составе наркомата по делам национальностей. Большинство тогдашних общественных деятелей, писателей и ученых бойкотировали сотрудничество с ним в любых формах. Но были и такие, кто пытался использовать новую структуру в интересах развития культуры.

К ним принадлежал Мордхе Ривесман. Чтобы выпустить книгу в новых условиях, ему пришлось серьезно ее переработать. Впрочем, не исключено, что он давно подготавливал новый вариант перевода, слегка упрощенный, облегченный и предназначенный для детей еврейских беженцев, на обслуживание культурных запросов которых тогда направлены были усилия писателей и издателей.

Обездоленным детям требовались тексты особого рода. В предисловии под названием «Несколько слов к моим товарищам‑учителям и к родителям» Ривесман говорил о том, что первое издание его переводов оказалось недоступным пониманию детей младшего возраста, и теперь он постарался исправить этот недостаток . Но хотя сами тексты выглядят так, будто единственной целью переводчика было содрать «аристократический» налет с первоначального варианта басен, о современной политической ситуации напоминает только его примечание: «Древнееврейские слова написаны по новой орфографии» . Впрочем, и оно достаточно красноречиво: большевики, люто ненавидевшие все то, что могло вызвать ассоциации с религией, повели борьбу против иврита — ведь на нем написаны еврейские сакральные тексты! Ими была предпринята орфографическая реформа, которая закрепляла фонетическое произношение гебраизмов. И после 1918 года ни одна книга, в которой бы это правило не было соблюдено, не могла выйти в свет.

Итак, в пореволюционном сборнике басен Ривесмана гебраизмов на порядок меньше, чем в дореволюционном. Но и самих басен тоже стало меньше — ровно вполовину.

И последнее. Эта книга вышла в петроградской типографии «Тогблат», в 1917 году национализированной большевиками. Бумага дешевая, оформление скромное. Но опечаток в ней нет, и в целом книга выглядит очень достойно.

Следующие два перевода выполнили уже профессиональные литераторы. Первый из них — Биньомин Гутянский (Вениамин Ионович; 1903–1956). В 1936 году его перевод вышел в Советском Союзе сразу двумя изданиями. Впрочем, различались они только по формату, да еще тем, что в одном из них были иллюстрации, а в другом, выпущенном в дешевой серии «Школьная библиотека», нет. В каждую из книг вошло по 49 басен.

Биография Гутянского типична для его поколения. Поэт родился в украинском местечке, работал с 15 лет, затем получил образование в киевском педтехникуме. В 1930 году он перевел на идиш «Почту» Маршака. Литературный дебют оказался удачным. После этого Гутянский занялся литературой профессионально: работал в детской периодике и публиковал свои поэтические опыты, адресованные детям.

За относительно короткий срок он выполнил множество разнообразных переводов — от «Золотого ключика» до «Дон Кихота», и все они оказались превосходными. Для Гутянского‑переводчика характерны огромный словарный запас, особый дар стилизации, обязательная тактичность и не менее важная в данном случае ирония — в общем, все составляющие мастерства. Мастерски перевел он и басни Крылова.

Подобные утверждения принято иллюстрировать примерами, но в случае с идишем языковой барьер мешает особенно сильно. Остановимся лишь на одном моменте: название басни «Пустынник и медведь», которое представляло собой известную сложность для предшественников Гутянского, тот перевел так: «Дер мидбер менч ун дер бер». По точности соответствия этот каламбур — попадание в десятку: слово «пустынник» уже во времена Крылова звучало несколько архаично, а Гутянский передал его самым что ни на есть библейским гебраизмом. Ведь у советских школьников просто не могло возникнуть ассоциаций с одной из книг Торы, озаглавленной «Бемидбар» («В пустыне»). Казалось, с идеологической точки зрения перевод был безупречен.

Но кто знает, может, и эта невинная литературная шалость сыграла свою роль, когда поэта бросили в тюрьму и принялись искать доказательства его измены родине. Шел 1949 год. Через семь лет смертельно больного поэта отпустили к семье (пребывавшей в ссылке), а вскоре его не стало. Однако в литературном наследии Гутянского навсегда сохранится его блестящий перевод басен Крылова.

Следующий перевод был выпущен в Варшаве, в издательстве Yidish bukh («Еврейская книга») в 1950 году. Об истории его создания поведал сам переводчик — Лейб Олицкий (1894–1975).

Он родился в Польше, в местечке Триск. Работал учителем еврейских школ сначала в родном городе, затем в Варшаве, где опубликовал свои первые произведения. Молодой писатель был талантлив. Но масштаба его дарования было недостаточно, чтобы выдвинуться из «второго ряда». Зато тематика и настрой опусов раннего Олицкого позволили ему быть принятым в Советском Союзе — если не с почетом, то во всяком случае с уважением.

В итоге это спасло ему жизнь, потому что после начала Великой Отечественной войны Лейб Олицкий был эвакуирован в Башкирию. И в то время, когда его брата Боруха — тонкого лирика, дарованию которого, к несчастью, не суждено было раскрыться, — под Гродно убили фашисты, Лейб Олицкий трудился чернорабочим в каком‑то военном госпитале. Однажды, полуживой от усталости, он услышал по радио чтение басен Крылова и был поражен.

Вскоре Олицкого перевели в Уфу, где он также работал в больнице, но на сей раз уже вахтером. При больнице была библиотека, в которой работала пожилая интеллигентная женщина. Имени ее Олицкий не запомнил, но с восторгом писал, что она напоминала ему ни много ни мало Соре бас тойвим (Сару, дочь благонравных) — фольклорный персонаж, легендарную праведницу. Эта «Соре бас тойвим» и дала Лейбу Олицкому томик Крылова (а он его случайно «зачитал»). Она же комментировала трудные тексты и объясняла, что имел в виду баснописец.

Лейб Олицкий понемногу начал переводить басни на свой родной язык, увлекся и работал более пяти лет. Затем варшавское издательство «Еврейская книга», в редколлегию которого входил Олицкий, приняло к печати его труд под названием Fun Krylovs mesholim («Из басен Крылова»), состоявший из 118 переводов, и выпустило его на высоком полиграфическом уровне. В предисловии читателям предложили очерк истории жанра басни и характеристику басен Крылова, а в послесловии — рассказ об обстоятельствах, при которых появилась данная книга.

В этом пронзительном автобиографическом очерке Олицкий публично попросил прощения за то, что не вернул в больничную библиотеку сборник крыловских басен…

Конечно, драматические события, способствовавшие появлению книги, не могут не вызывать сочувствия. Однако сам перевод, с литературной точки зрения достаточно правильный, проигрывает другим в выразительности. Он суховат. Быть может, в этом сказывается специфика восприятия человека середины ХХ столетия? К сожалению, в РНБ отсутствуют последние по времени варианты переводов, вышедшие в Израиле, поэтому судить о том, как меняется со временем отношение переводчиков к старинным, но неувядающим басням, трудно.

Перейдем к последней группе книг, имеющихся в еврейском фонде РНБ, которые с долей условности можно назвать импровизациями на темы Крылова. Прежде всего подчеркнем, что из всей русской классической литературы еврейских писателей вдохновил на подобные вещи только Крылов со своими баснями. Во всех иных случаях переводчики стремились к тому, чтобы и содержание, и форма оригинала были переданы максимально точно. С Крыловым же литераторы словно играли, ибо сами его тексты поощряли творческую свободу.

В 1891 году в Бердичеве вышла книга Цви Гольдштейн‑Гершановича под названием «Нужные беседы и прекрасные рассказы на тему Крыловских басен». Она поделена на множество частей, название каждой из которых намекает на ту или иную басню, после чего следуют два прозаических отрывка — «Беседа» и «Рассказ». В них витиевато и не особенно грамотно излагаются сюжет басни и вытекающая из него мораль. Выглядит это скучно, особенно по сравнению с искрометным оригиналом. И все же хорошо, что эта книга сохранилась в фонде РНБ: нигде более в мире ее нет.

Следующее издание представляет собой полную противоположность предыдущему. Оно свежо и оригинально по содержанию, блестяще по форме. Его автор — литератор и общественный деятель реб Мордхеле (настоящее имя Хаим Чемеринский; 1862–1917). Каким бы огромным и разносторонним ни было его дарование, сегодня трудно его оценить. Ведь писатель принадлежал к той когорте, чье наследие практически неизвестно за пределами идишской культуры. Известность р. Мордхеле принесли, среди прочего, его эксперименты в жанре басни.

Будучи собирателем и знатоком еврейского фольклора, он переводил Крылова в свободной форме, наполняя его басни образами, интуитивно понятными читателям. А кроме того, еще и сатирой, в том числе политической, и весьма злободневным содержанием.

После безвременной смерти р. Мордхеле его друзья сумели подготовить к печати небольшой сборник его переводов. Книга со скромным названием Mesholim («Басни», или «Притчи») вышла в 1918 году в охваченном Гражданской войной Екатеринославе и стала лучшим памятником своему автору. Но доказать русскоязычному читателю, что книга эта достойна восхищения, чрезвычайно сложно. Потребовался бы своего рода обратный перевод, да еще и с обширными комментариями… Примем как данность, что переводы р. Мордхеле, несмотря на их вольность, одни из лучших. И перейдем к характеристике следующего (и последнего) издания из коллекции РНБ.

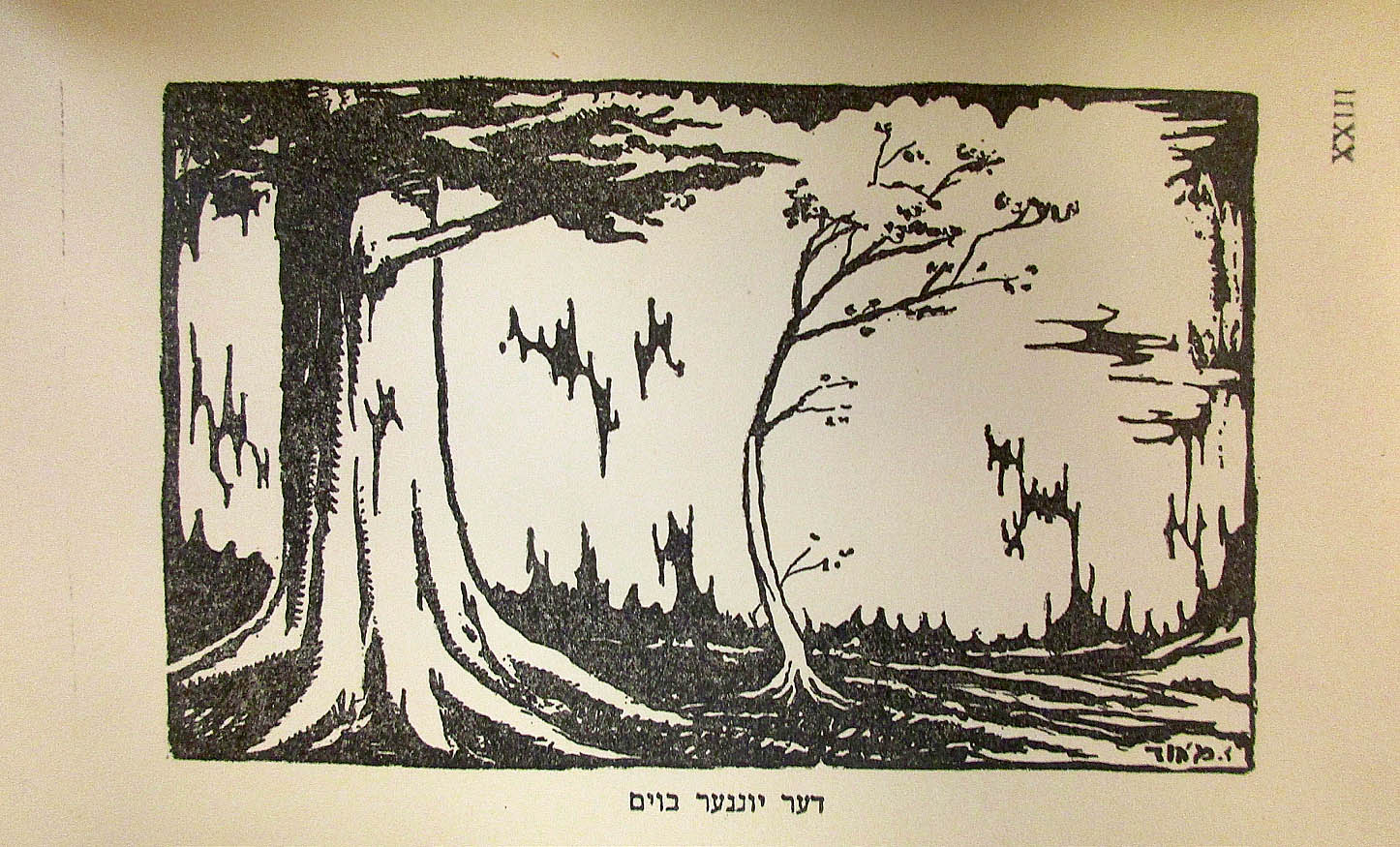

Во многих отношениях оно эксклюзивно. Fabeln fun Nokhum Y. («Басни Нохума И[ерусалимчика]») — библиографическая редкость, отсутствующая в большинстве библиотек мира. Неудивительно, если учесть, что она была выпущена в Нью‑Йорке в 1924 году за счет автора очень малым тиражом (правда, не без финансовой поддержки Писательского фонда имени И. Л. Переца). Следует отметить, что первый в США перевод басен Крылова на идиш вышел девятью годами ранее. Его выполнил талантливый переводчик Хацкель Сойбер (1864–1936). К сожалению, этой книги в РНБ нет. Зато в свободном доступе имеется ее электронная копия.

Биографических сведений о Нохуме Иерусалимчике не найдено. Но в его книге есть множество рисунков, позволяющих строить предположения на этот счет. Иллюстрации предшествуют тексту, некоторые из них подписаны. А имена художников, принявших участие в оформлении издания, размещены на отдельном листе. Это А. Абрамович, М. Шиур, Зуни Мауд и Йосл Котлер. Об этих последних сегодня известно не так уж и мало . И думается, что поэт, чьи стихи и переводы они иллюстрировали, входил в круги, близкие к литературной группе «Ди юнге». То, насколько искусно Иерусалимчик перевел крыловские шедевры, — еще одно доказательство в пользу этой версии. Но та фантазия, которую он привнес в свой перевод, заставляет причислить его к импровизациям.

Итак, Крылова переводили на идиш много и охотно. Этим переводам присущи особые черты, не встречающиеся более нигде в еврейской литературе. В РНБ собрана самая представительная в мире коллекция переводов крыловских басен. И многие из этих переводов настолько хороши, что заслуживают если не отдельного рассказа о себе, то уж во всяком случае внимания читателей.

И тут возникает очень важный вопрос: насколько востребованными были перечисленные переводы крыловских басен? Читали ли их? Известна ли реакция на это чтение?

Обычно на подобные вопросы прямых ответов нет. Но, видимо, басни Крылова — одно сплошное исключение из правил. По счастью, нам стали известны факты, проливающие свет на очерченную проблему.

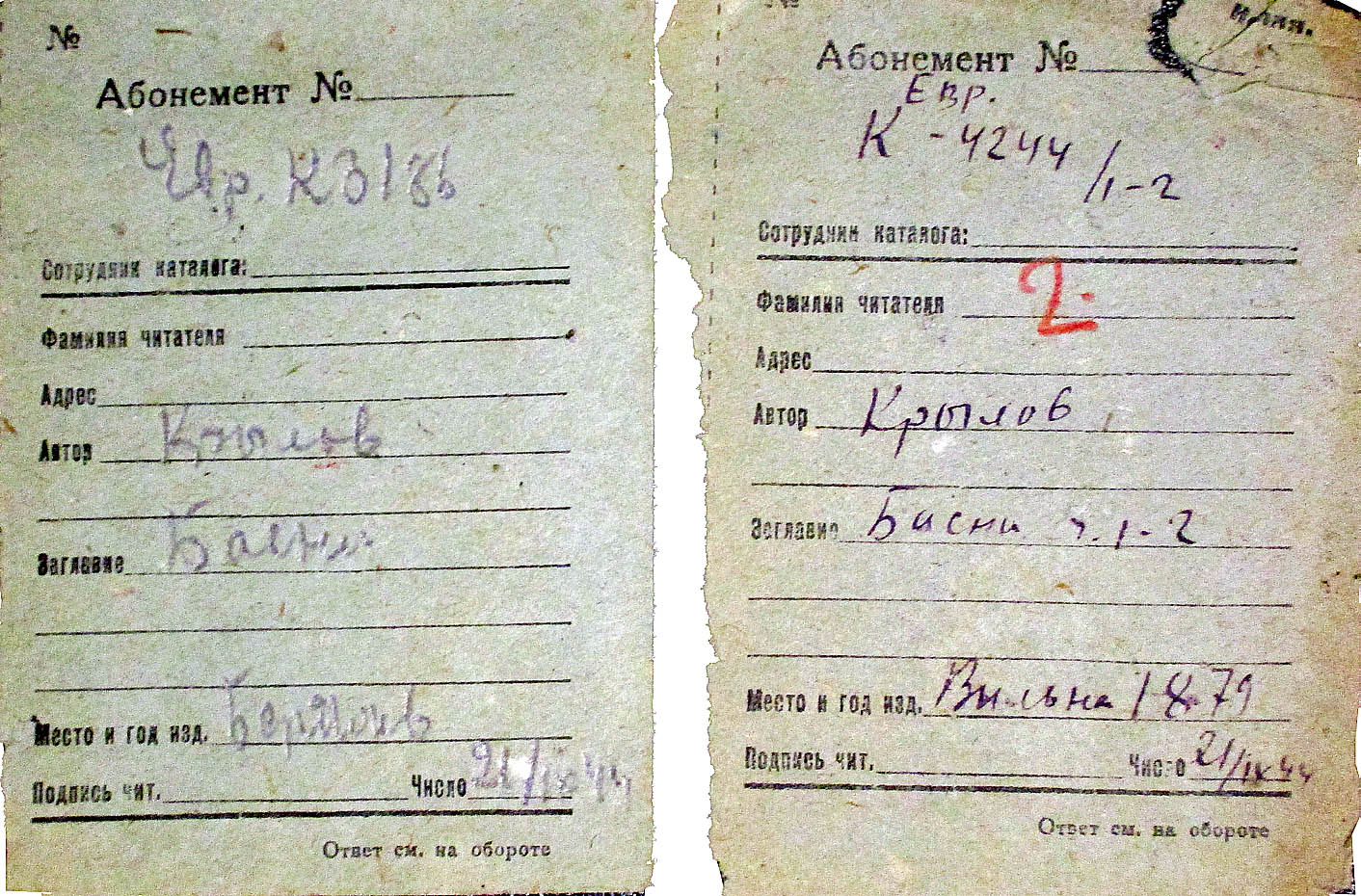

При подготовке данного сообщения нами были внимательно просмотрены все издания переводов крыловских басен из коллекции РНБ. Из двух книг выпали читательские требования на них, оформленные 21 сентября 1944 года. Вдумаемся: лишь несколько месяцев назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Повсюду еще были следы разрушений, люди голодали. И при таких обстоятельствах какой‑то безвестный читатель (фамилия на требовании не указана) идет в читальный зал Публичной библиотеки, чтобы читать Крылова в еврейском переводе М.‑В. Зингера и Ц.‑Г. Рейхерсона! По меткому замечанию московского историка Н. В. Самовер, подобное чтение, скорее всего, было связано с масштабными торжествами по поводу 100‑летия со дня смерти великого баснописца. Однако читательские требования военной поры все же представляют собой веское доказательство того, что книги, о которых шла речь, были востребованы.

На этой ноте мы завершаем наше сообщение и выражаем надежду, что будущие читатели также не преминут отдать дань уважения этим книгам.

Выпускник ивритской гимназии в Риге, исследователь испанского еврейства

Великий еврейский роман польской христианки