Commentary: Вспоминая Эдварда Шилза

Мне без тебя невесел райский сад,

С тобой вдвоем и ад уже не ад.

Джон Спэрроу

,

эпитафия Морису Боура

Мне недостает моего друга Эдварда Шилза, как и многих других ныне покойных друзей. Но про тех, других, я знаю: они умерли. Эдвард же для меня до сих пор в каком‑то смысле живой. Мы с ним словно и не расставались, и сегодня я могу написать о нем так, как не мог, когда он умер, — со временем я наконец сумел, используя выражение Комиссии по вопросам антиамериканской деятельности , «назвать имена», на что прежде не был способен.

Известный в свое время ученый, скончавшийся в 1995 году в возрасте 85 лет, Эдвард опубликовал четыре тома эссе и научных статей, книгу о культуре поведения, еще одну о традиции, серию портретов ученых и интеллектуалов и много чего еще. Однако труды его, задача которых прежде всего — в соответствии с традициями немецкой социологии Макса Вебера и Георга Зиммеля — обобщение, не передают в полной мере незаурядности его личности, сочетавшей в себе черты Сэмюэла Джонсона и Г. Л. Менкена c мощной примесью еврейского остроумия, сдобренного идишизмами.

Эдвард завещал мне два бюста работы Джейкоба Эпстайна: замечательный бюст Джозефа Конрада и автопортрет скульптора — они стоят у нас в столовой, а также собрание эссе Уильяма Хэзлитта в 26 томах; жене моей он оставил набор изящных тарелочек веджвудского фарфора — сине‑белых, с золотой каемкой, — мы, разумеется, называем их «Эдвардовы тарелочки». Я часто вспоминаю его замечания по самым разным поводам. А иногда, припоминая его остроты, вдруг ловлю себя на том, что воображаю — он бы сейчас сказал то‑то и то‑то. Так, несколько лет назад на музыкальном фестивале Равиния , заметив, как Мартин Кон, наш с Эдвардом адвокат, направляется вместе с женой к своим дорогим местам (жена была в широкополой летней шляпе), я подумал — точь‑в‑точь, как Эдвард: «Марти Кон из тех евреев, кто на концерте покупает отдельное кресло для жениной шляпы».

Вскоре после смерти Эдварда мне позвонили из лондонской Times, чтобы уточнить какие‑то факты для некролога, и спросили: «Его отец ведь был железнодорожным магнатом, верно?» Нет, совершенно неверно. Отец Эдварда, еврей, эмигрировавший из Восточной Европы, был табачником и зарабатывал на жизнь тем, что, сидя на лавочке в Филадельфии, сворачивал сигары. Некоторые считали Эдварда англичанином. Во время Второй мировой его откомандировали в британскую армию и, поскольку он бегло говорил по‑немецки, поручили допрашивать военнопленных. После войны он работал в Лондонской школе экономики, затем стал членом совета кембриджского Королевского колледжа, а впоследствии — почетным членом совета колледжа святого Петра (там же, в Кембридже).

К этому времени он приобрел не так английский, как, скорее, среднеатлантический акцент, который был заметнее, оттого что Эдвард любил ввернуть в речь старомодные словечки. Округа он называл провинциями, вечернее платье мог окрестить бальным туалетом, и мне стоило немалого труда заставить его заменить «беспроволочный телеграф» на «радиотелеграф» в эссе для журнала American Scholar, который я тогда редактировал. Насколько я знаю, так называемой одежды для досуга у него не было: он неизменно выходил из дома в костюме, при шляпе, галстуке и трости.

Нельзя сказать, что Эдвард «перевоплотился». Скорее, у него было некое представление о том, как должен выглядеть, разговаривать и держаться серьезный человек, и Эдвард силой воли максимально приблизил себя к этому идеалу. Еще он сделал себя человеком мира. В 1950‑х подолгу жил в Индии. Не понаслышке знал научную жизнь Германии, водил знакомство с Исайей Берлином, Р. Г. Тоуни , Хью Тревор‑Ропером и многими другими ведущими английскими мыслителями и учеными своего времени, с кем‑то даже дружил.

Он был космополитом, то есть понимал, как устроена жизнь во многих странах, и чувствовал себя там как дома. Познакомил меня, обычно пригласив на обед или ужин, с целым рядом иностранных ученых, в том числе с Лешеком Колаковским , Арнальдо Момильяно , Франсуа Фюре . После обеда с Фюре спросил меня, что я о нем думаю. Я ответил, что, на мой взгляд, человек он неординарный, хотя и себе на уме. «А чего вы ждали? — сказал Эдвард. — Он же корсиканец».

Эдвард Шилз учился в Центральной школе в Филадельфии (тогда она была мужской), а потом в Пенсильванском университете, специализировался на французской литературе и много читал, причем о самых разных предметах. «Мне задавали написать работу на двадцать страниц, — вспоминал он, — а я сдавал восемьдесят. Преподавателям со мной было нелегко». Ученых степеней у Эдварда не было. Он как‑то пошутил, мол, ни один доктор наук еще не сделал науку здоровее.

В молодости, еще в Чикаго, Эдвард работал над проектом под руководством Луиса Вирта, известного социолога из Чикагского университета. Луис устроил его на факультет социологии, тогда славившийся на всю Америку, и Эдвард там и остался. Чикагский университет был для него средоточием интеллектуальной жизни. Эдвард проводил в Чикаго около восьми месяцев в году, остальные четыре — в Англии. Нельзя сказать, что университет казался ему идеалом. Как Черчилль считал демократию лучшей из худших форм правления, так и Эдвард считал Чикагский университет лучшим из далеко небезупречных американских вузов. И притворялся, будто не понимает, почему некоторые предпочитают ему Гарвард, Йель или Принстон. Конечно же, он знал, что их притягивает как магнитом снобизм Лиги плюща.

В 1968–1975 годах Шилз был кем‑то вроде влиятельного кардинала в Ватикане при ректоре Чикагского университета Эдварде Леви. Два Эдварда советовались по всем вопросам, как серьезным, так и не очень. Когда во время студенческих протестов 1960‑х годов аспиранты заняли административное здание, Леви по совету Шилза велел им под угрозой исключения освободить помещение. Тех, кто рискнул остаться, впоследствии выгнали из университета: убеждения их остались незыблемыми, а вот на научной карьере (во многих случаях) можно было ставить крест. Эти решительные действия избавили Чикагский университет от бестолковых, однако же разрушительных волнений и потери престижа, чего не избежали Колумбийский, Мичиганский, Висконсинский и Корнеллский университеты, уступившие требованиям протестующих, — да и не только они.

В 1975 году Эдвард Леви покинул пост ректора и стал министром юстиции при президенте США Джеральде Форде. Новым ректором назначили Ханну Грей, историка факультета. Помню, как Эдвард рассказывал мне, что позвонил в офис Ханны Грей обсудить какой‑то вопрос, и его записали на октябрь (стояла середина сентября). Дни его кардинальства закончились, и Шилз это понимал. Да и университет за это время не стал лучше. Ханна Грей Эдварду тоже, мягко скажем, не нравилась. «Говорят, Грей называет вещи своими именами, — обмолвился он как‑то. — Я так понимаю, имеется в виду, что она сквернословит на собраниях».

Эдвард долгое время сотрудничал с чикагским Комитетом по общественной мысли, созданном для содействия междисциплинарным исследованиям; в комитет входили писатели, ученые, мыслители, не вписывавшиеся в рамки традиционных научных подразделений. Эдвард и сам был таким: формально социолог, на деле скорее философ, исследовавший преимущественно то, как организовано общество. Некоторое время в Комитете по общественной мысли состояли Ханна Арендт и искусствовед Гарольд Розенберг. Эдвард привел в комитет и Сола Беллоу. Шилз никогда не был председателем комитета, но при этом пользовался большим влиянием.

«Эдвард Шилз — брюзга», — говаривали многие. Обычно брюзгой называют человека раздражительного и сварливого. Эдвард таким не был — скорее, он был уверен в себе и не стеснялся высказывать мнение без оглядки на других. Он рассказывал мне, как однажды на званом ужине сказал замужней даме, бурно восторгавшейся Филипом Ротом, мол, наверняка ей по душе адюльтер: ведь Рот в основном о нем и пишет. Студентам в первый день занятий Эдвард заявлял, что не потерпит «интеллектуального туризма». «Как только я закрою дверь аудитории, считайте, что вы записались на мой курс».

Мне случилось быть у него в квартире во время президентской кампании 1980 года, когда туда пришел крайне взбудораженный Алан Блум и сообщил, что, согласно недавнему опросу, рейтинг Рональда Рейгана упал на два пункта.

«Сразу видно, Алан, что вы прочли не так уж много книг, — заметил Эдвард. — Однако тридцать или сорок лучших книг в мире вы все‑таки прочли. И эти книги должны были научить вас плевать с высокой колокольни на два пункта в каком‑то там опросе общественного мнения. Мой вам совет — идите домой и перечитайте эти тридцать–сорок книг еще раз».

Алан выслушал его с совершенным хладнокровием — может, и напускным. Странный он был человек, Алан Блум, — непредсказуемый, экспансивный, демонстративный. Чуть заикался — мысли опережали слова. Нервно курил, одежду носил дорогую, но нередко в пятнах от вдохновенных трапез. Он и сам был сперва студентом, потом аспирантом Чикагского университета; сильнее всего на него повлияли лекции Лео Штрауса , который, как известно, изучал философию на талмудический манер. Помню, мы с Эдвардом зашли в магазин канцтоваров, он взял в руки красивый нелинованный блокнот и сказал: «Смотрите, Джозеф, вот бы подарить этот блокнот Лео Штраусу: он ведь верит, что самые важные мысли великих философов нужно читать между строк».

В общем, Лео Штрауса Эдвард не очень‑то жаловал, а уж Алана и того меньше, хотя некогда помог вернуть его из Университета Торонто в Чикагский университет и признавал, что преподаватель он авторитетный.

Алан дружил с Солом Беллоу, они даже вместе вели занятия. Те, кому довелось побывать на этих занятиях, вспоминали, что Блум служил конферансье при звезде — Беллоу и всячески перед ним расшаркивался: «А теперь мистер Беллоу объяснит вам истинное значение фигуры Шута в “Короле Лире”». Помимо этих реверансов Беллоу, который в своих произведениях практически ничего не выдумывал, списал с Алана Блума образ Равельштейна, главного героя своего последнего романа.

Чем ближе Алан Блум сходился с Солом, тем больше отдалялся от Эдварда. К тому времени, когда Алан вернулся в Чикагский университет, Эдвард с Солом постепенно, но неумолимо дистанцировались друг от друга. Причину этого Беллоу раскрывает в письмах — если раньше он признавался: «Я люблю Эдварда Шилза», то к концу уже писал: «Эдвард Шилз — гнойный прыщ».

Нашей с Эдвардом дружбой я обязан Солу: это он нас познакомил. В те годы, как и бóльшую часть 1970‑х, мы с Беллоу были близкими друзьями. Он был на 22 года старше меня, но нас объединяли тема Чикаго со всеми его достоинствами и изъянами, во многом схожие литературные вкусы и ракетбол, в который мы играли вместе, как правило, раз в неделю. Те, кто читал книги Сола, не удивятся, если я скажу, что он умел очаровать и рассмешить. Как‑то раз я успел отбить сложный удар, да так, что мяч вылетел за пределы площадки, и Сол заметил: «Черт, да вы проворнее сперматозоида». Однажды я при нем описывал неуверенность интеллектуала. «Неуверенность? — спросил Сол. — А куда девалось слово “трусость”?» Он читал мне в рукописи отрывки из будущего романа «Дар Гумбольдта». И позвонил мне утром в 1976‑м, чтобы сообщить, что получил Нобелевскую премию.

К сожалению, дружить Сол толком не умел. По меткому замечанию его друга Айзека Розенфельда , он был чувствительнее, «чем свежий ожог», ему всюду мерещились нападки, оскорбления, предательство. Причем как личные, так и безличные. Эрих Хеллер однажды признался: когда он выпустил эссе о судьбе романа, Беллоу устроил ему разнос, поскольку принял это на свой счет. Со мной Сол порвал после того, как некая Рут Миллер — она тогда писала о нем книгу — сообщила ему, что я неверно процитировал его на симпозиуме в нью‑йоркском отеле «Плаза», чего я не делал. Сол нередко мстил «предателям», ядовито выводя их в романах. Друг детства Беллоу, адвокат по имени Сэмюэл Фрейфилд, который якобы дал Солу плохой совет, когда тот разводился с третьей женой, появляется в «Даре Гумбольдта» в образе эксгибициониста. Ни для кого не секрет, что Беллоу, как Синяя борода от литературы, поквитался со всеми бывшими женами с помощью отравленных чернил.

Неудивительно, что дружба Эдварда и Сола в конце концов распалась. Оба были сильными личностями, талантливыми художниками, вдобавок не стеснялись в выражениях, и пропасть между ними неизбежно ширилась. Отчасти, мне кажется, еще и потому, что Солу казалось, будто Эдвард судит его и «находит очень легким» . Возможно, он не так уж и заблуждался. Эдвард действительно со временем пришел к выводу, что Сол не самый прилежный преподаватель, ничего не смыслит в женщинах и вдобавок так и не сумел до конца раскрыть свой талант. Касательно последнего Шилз считал, что Солу в творчестве следовало бы выйти за рамки темы недовольных интеллектуалов, и, как пишет, Джеймс Атлас, биограф Беллоу, Эдвард активно помогал редактировать «Планету мистера Сэммлера» — роман, в котором Беллоу как раз таки последовал этому совету.

В выражениях они и впрямь не стеснялись: я помню, как оба звонили мне и прохаживались на счет друг друга.

«Что нового, Джо? — спрашивал Сол, и когда я отвечал, что накануне ужинал с Эдвардом, интересовался: — А он до сих пор сверяется с палитрой, бифштекс уже как подошва или еще нет?»

(Шутка заключалась в том, что Эдвард был гурманом и превосходным поваром.)

Через 20 минут мне звонил Эдвард.

«Джозеф, вы давно общались с Солом?» Я отвечал, мол, только что разговаривали, и он добавлял: «Сола легко представить одним из тех евреев, которые и дома ходят в шляпе и предпочитают резать правду‑матку, сдвинув шляпу на затылок и оседлав кухонный стул, поставленный задом наперед».

Сол как‑то рассказал мне, причем со злорадством, что Эдвард разводился не один раз, а два; я этого не знал.

Тем утром в 1977‑м, когда объявили лауреата Нобелевской премии по литературе, Эдвард умолял меня ни в коем случае не звонить Солу — ведь тот, скорее всего, расстроился, что не получил ее во второй раз.

Впоследствии, уже раззнакомившись с Беллоу, я выслушивал только колкости Эдварда. Когда Сол описал одному своему коллеге условия, в которых ему довелось жить в доме, некогда принадлежавшем Вирджинии и Леонарду Вулфам, Эдвард заметил: «Вы же знаете нашего Сола. Дома, женщины — сойдет что угодно, лишь бы даром». Когда Сол пытался устроить в Комитет по общественной мысли своих бывших любовниц, Эдвард сообщил мне, что «не позволит Солу превратить комитет в пансион для его престарелых нафкес ».

Когда Эдвард лежал на смертном одре (ему было 85 лет, у него был рак), Сол позвонил и спросил, можно ли его навестить. Эдвард велел старому другу, который был при нем, ответить, нет, нельзя — «не хочу облегчать жизнь этому сукину сыну». После смерти Эдварда Сол изобразил в «Равельштейне» якобы похожего на него персонажа — с претенциозной библиотекой, дурно пахнущего и, возможно, гомосексуалиста: все это ложь.

Эдвард часто критиковал других мыслителей и ученых. «Знаете, Джозеф, боюсь, члены Комитета по общественной мысли думают, что Ричард Рорти умный человек: это ж надо так заблуждаться».

О Ханне Арендт отзывался вот как: «Не самая великая хухемесса , наша Ханна» (то есть, грубо говоря, не самая мудрая и ученая женщина).

О гарвардском преподавателе философии левых взглядов Мортоне Уайте Эдвард говорил: «Этот маленький Эби Кабиббл хочет революции».

Как‑то раз я пришел к Эдварду домой и обнаружил, что он вырезает бритвой из какой‑то книги предисловие Альфреда Кейзина . «Чтобы духу этого мерзкого типа в моем доме не было», — пояснил Эдвард.

Он смеялся над псевдоученостью Дэниела Белла , не упускал случая напомнить Филипу Риффу , ни с того ни с сего рядившемуся в английского джентльмена, что отец его был шойхетом в южной части Чикаго, а о Дэвиде Рисмене , выдававшем себя за англосакса из протестантов, говорил: «По крайней мере, не такой уж он наглец: евреем он никогда не прикидывался».

Из живых (на тот момент) он восхищался Сидни Хуком , Джеймсом К. Уилсоном , Эдуардом Банфилдом , Хилтоном Крамером , Р. К. Нарайаном , Хью Тревор‑Ропером, Питером Брауном , Субраманьяном Чандрасекаром , но мало кем еще.

Что разглядел Эдвард во мне, человеке тридцати с небольшим лет, двадцатью семью годами моложе его, без сколь‑нибудь весомых интеллектуальных достижений, за исключением разве что нескольких публикаций в приличных журналах, я не знаю. Как бы там ни было, я ему за это благодарен. Мы быстро стали называть друг друга по именам, и неизменно полным — Эдвард и Джозеф, никаких Эдов и Джо. И это тоже было редкой честью: насколько мне известно, Эдвард звал по фамилии многих и многих, кого знал на протяжении десятков лет и к кому питал симпатию, даже бывших своих учеников.

Как‑то раз Эдвард сказал мне: «Джозеф, мы с вами говорили на самые разные темы, о многих писателях, но оба слишком хорошо воспитаны, чтобы заговорить о Шекспире». Вообще же мы говорили практически обо всем на свете. Он больше читал художественную литературу, чем любой из известных мне социологов, так что о романах мы говорили частенько. Оба нежно любили Джозефа Конрада и Уиллу Кэсер . О чем мы особо не говорили, так это о политике. Мы были ярыми антикоммунистами, и если раньше и разделяли левые взгляды, то все это давно осталось в прошлом. Интеллектуалы эдвардова поколения не опускались до обсуждения американских политических партий.

После студенческих протестов Эдвард полагал, что от левых следует ждать очередных опасных политических каверз; оно и неудивительно, если вращаешься в университетских кругах. Доживи он до наших дней, полагаю, невежество Трампа ужаснуло бы его, а вот нахрап, пожалуй, позабавил бы. А Барака Обаму он счел бы неоперившимся пустозвоном, по уровню даже не аспирантом‑отличником.

Приезжая в Чикаго, Эдвард звонил мне практически каждый день, и мы встречались с ним минимум раз в неделю, обычно выбирались куда‑нибудь поужинать, иногда я возил его (он не умел водить машину) по различным районам — за литовским хлебом, венгерской колбасой, морепродуктами и прочей снедью, которая ему нравилась. Он обожал владельцев этих магазинчиков, ему нравилось, что в Чикаго живут люди разных национальностей — поляки, греки, итальянцы, ирландцы, которые поддерживают в идеальном порядке газончики перед своими одноэтажными домами с верандой. Он любил слушать рассказы о членах моего семейства, далеких от интеллектуальной сферы, — о моем старшем двоюродном брате, толстяке Мо Майзелсе — в прошлую нашу встречу он сидел у себя на кухне, методично уписывал фунтовый кекс, поглядывал на экран маленького телевизора, где показывали игру «Кабс» , и покрикивал: «Давай, давай, зетц! »

Эдвард особенно любил открывать для себя новые ресторанчики: заведение в западной части Чикаго, где подавали чили, греческий на Холстед‑стрит, два или три кафе в Чайнатауне. Мне было очень приятно привести его в «Птицу» Бена Моя: там готовили блюда китайской кухни, но такие изысканные и вкусные, каких ни он, ни я прежде не пробовали. Мы наведывались туда раз в неделю, несмотря на то, что от квартиры Эдварда в Гайд‑Парке до «Птицы» было 15 миль (и столько же обратно). Мистер Мой вскоре провел для Эдварда маленькую экскурсию по своей кухне. А миссис Мой, чья семья до революции владела эксклюзивным правом на продажу сигарет Philip Morris во всем Китае, отнеслась к нему с большим почтением.

Обед в «Птице» напомнил Эдварду ресторан «У Струлевича» на Рузвельт‑роуд, где он часто бывал в годы Великой депрессии. Эдвард вспоминал затейливые тяжелые блюда: в начале всегда печеночный паштет, а в конце штрудель — и неизменно отмечал, что весь обед обходился не то в 85, не то в 95 центов. Ресторан, рассказывал Эдвард, работал 364 дня в году, а на Йом Кипур они наверняка торговали с заднего входа. Однажды он спросил мистера Струлевича, как тому удается готовить такие вкусные блюда. «Просто, — ответил Струлевич. — я покупаю свежее. А мои иденес готовят».

Я редко расставался с Эдвардом или вешал трубку после его очередного звонка, не услышав чего‑нибудь нового или занимательного. И то, что он позволил мне так коротко его узнать, было, как я теперь понимаю, самой большой интеллектуальной удачей моей жизни. Формально он не был моим учителем и никогда не притязал на менторство. Он был близким другом, который оказал на меня значительное влияние. Дружба с Эдвардом расширила и углубила мое мировоззрение, помогла мне задать надежные интеллектуальные ориентиры, придала новый смысл слову «серьезный», неизмеримо обогатила меня и сделала жизнь куда более занятной. Прошло больше 25 лет, как Эдварда нет с нами, а мне до сих пор его недостает.

Оригинальная публикация: Remembering Edward Shils

Анекдоты: жанр мысли

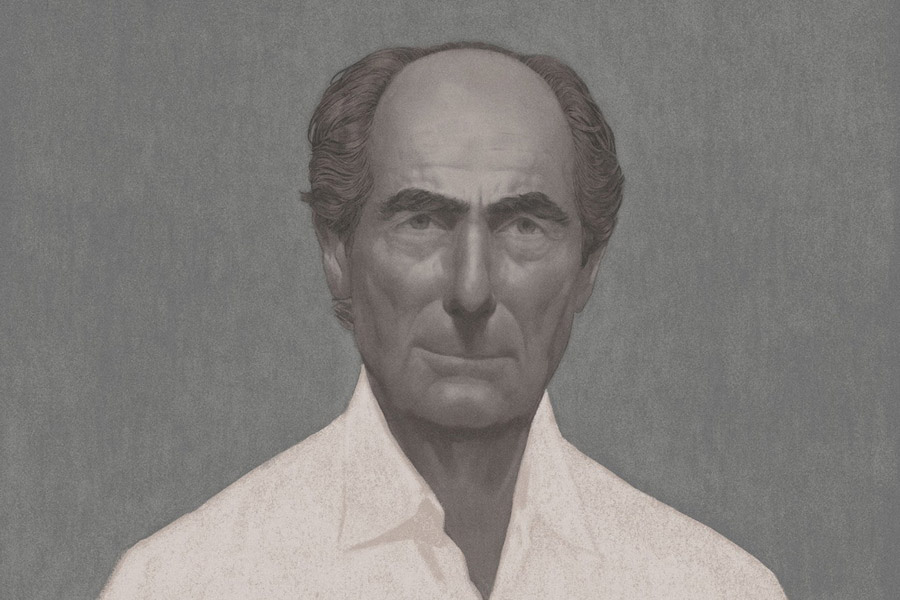

Архив Филипа Рота