Что увидел Сол Беллоу

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения Сола Беллоу

Материал любезно предоставлен Mosaic

В мае 1949‑го, спустя год после создания Государства Израиль, американский еврейский литературный критик Лесли Фидлер опубликовал в «Комментари» эссе об основополагающей проблеме, стоявшей перед американскими еврейскими писателями — то есть прозаиками, поэтами и интеллектуалами, подобными самому Фидлеру.

В эссе, озаглавленном «Что мы можем сделать с Фейджином?» (Фейджин — еврей, злодей в романе Чарльза Диккенса «Оливер Твист»), показано, что современный еврей, выбирающий в качестве своего языка английский, вcтраивается в культуру, изобилующую негативными стереотипами о… нем же самом. Подобные демонические образы фигурируют в ряде лучших произведений ряда лучших писателей и представляют собой неотъемлемый элемент английской литературной традиции: не только в ранней форме — это диккенсовский Фейджин, или еще более ранней форме — шекспировский Шейлок, но и — если упомянуть только двух знаменитых современных поэтов — в радиопередачах Эзры Паунда военного времени, поносящих «еврейских подонков», или в таких запоминающихся строчках Т. С. Элиота, как «Крысы под опорой. Еврей — под человечеством» , и в предостережении, с которым тот же высокочтимый поэт выступил в 1933 году, заявив, что во всяком хорошо организованном обществе «совокупность расовых и религиозных соображений делает многочисленность свободомыслящих евреев нежелательной».

Как поступать еврейским писателям на этой негостеприимной территории?

Парадоксально время появления эссе Фидлера — а оно появилось в ту послевоенную пору, когда евреи начинали выходить на передний план англо‑американской культуры. Нью‑йоркские интеллектуалы — первая возникшая на американской земле интеллигенция европейского типа, сгруппировавшаяся вокруг нескольких журналов и издательств, — понемногу завоевывали известность как писатели, мыслители, критики и профессоры. Таким образом, Фидлер выступил не как проситель, умоляющий допустить его в мир американской словесности, а как человек, который уже занял свое место всерьез и надолго. Собственно, в конце эссе, изложив проблему, он предлагает и решение:

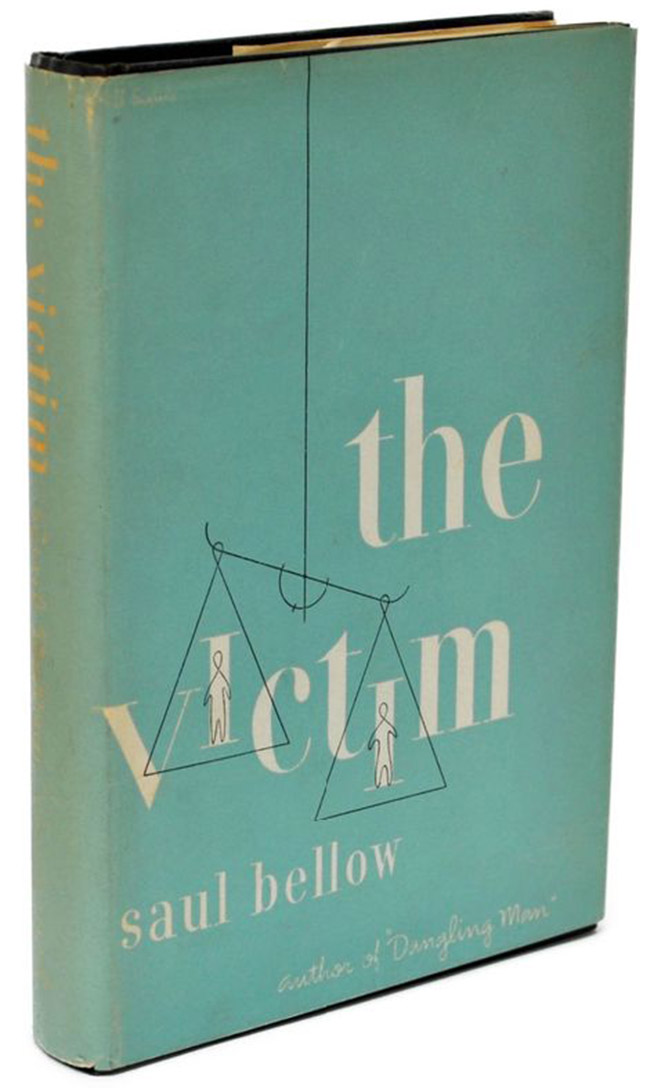

«(Мы) можем взяться за создание конкурирующих мифов о своей значимости для западного мира, иных образов еврея, которые вытеснят древние образы‑жупелы. Несколько из них, разнящихся между собой по масштабу и глубине, уже существуют: счастливый еврейский крестьянин нового Израиля; отчужденный еврей как художник (Йозеф К., главный герой романа Кафки), или как дилетант (прустовский Шарль Сван), или как обыватель (джойсовский Леопольд Блум); ранимая молодая жертва в американских военных романах недавней волны; неоднозначная фигура из романа (“Жертва”. — Примеч. автора статьи) Сола Беллоу, жертва и угнетатель одновременно».

По мнению Фидлера, в ответ на существующие негативные стереотипы следовало создать новые, незаемные образы. Он — и не один он в то время — считал, что современный еврей мог бы стать даже литературным архетипом: новым «Всяким человеком» в обществе, где чужаками или маргиналами в каком‑то смысле чувствовали себя многие. Намечая этот предложенный им новый путь еврейской прозы, Фидлер особо выделяет таких его предтеч, как Кафка и Пруст, а затем, в качестве современного примера, Сола Беллоу, чей второй роман «Жертва» о нью‑йоркском еврее, которого выслеживает антисемит, вышел двумя годами ранее.

Этот выбор писателя и книги был пророческим.

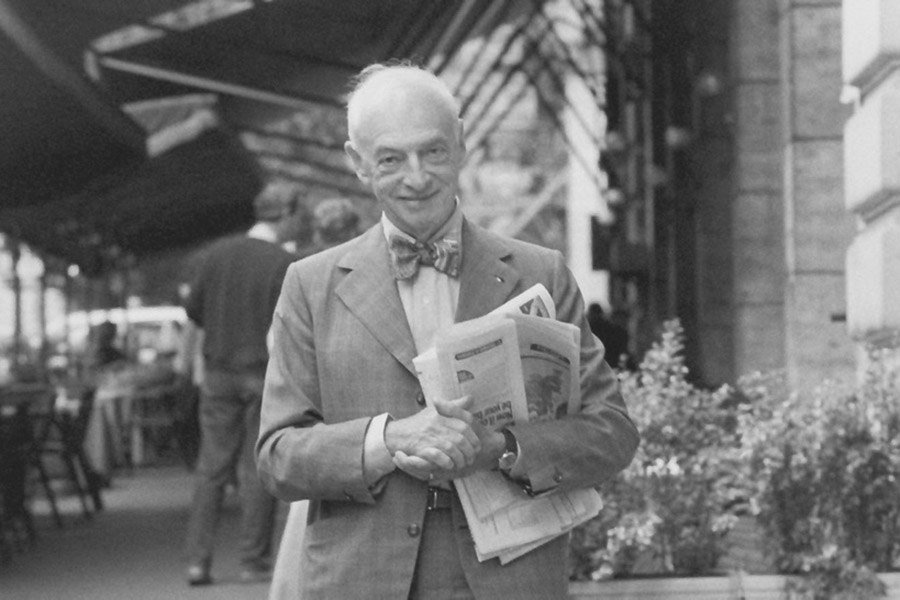

Жертвенность в правильной пропорции

Сол Беллоу, к нынешнему времени герой нескольких биографических исследований, в том числе исчерпывающего (на данный момент) двухтомника Закари Лидера «Жизнь», появился на свет в 1915 году в пригороде Монреаля в традиционной еврейской семье, недавно приехавшей из России. Выросший в Чикаго, куда семья переселилась, когда ему было девять, он вошел в компанию головастых еврейских подростков, которые читали и обсуждали увесистые тома, и узнавали друг от друга намного больше, чем от профессоров в официальных учебных заведениях (в случае Беллоу в Чикагском и Северо‑Западном университетах).

Молодой Беллоу рано решил стать писателем и двигался к этому столь прилежно и успешно, что на момент кончины в 2005 году обошел других американских прозаиков по количеству наград: получил в придачу ко многим другим почестям Нобелевскую премию по литературе 1976 года, три Национальные книжные премии в номинации «художественная проза», Пулитцеровскую премию, а также Золотую медаль Американской академии изящных искусств и словесности в номинации «роман». Франция наградила его орденом Почетного легиона, Италия — премией Малапарте, а Израиль — премией Агнона за литературные достижения.

Но в далеком 1947 году, тридцати двух лет, только начиная свой путь, Беллоу должен был чувствовать, как и Фидлер, что входит в культуру, относящуюся к нему с предубеждением: и в «Жертве» он атакует эту проблему в лоб. Вот первые строки романа:

«Бывает, в Нью‑Йорке вечером печет, как в Бангкоке. Как будто весь материк стронулся с места, сполз к самому экватору, злобно‑серая Атлантика стала зеленой, тропической, и это дикие феллахи кишат на улицах, снуют под гигантскими памятниками своей тайны, а их огни рассыпчато, слитно, слепя, без конца взбираются в раскаленное небо» .

То, что нью‑йоркцы предстают в образе «диких феллахов» — уподобляются крестьянам из Юго‑Восточной Азии, кажется очень странным, пока не осознаешь, что тот же образ возник у великого американского писателя Генри Джеймса: тот после нескольких десятилетий эмиграции в Англии, ненадолго вернувшись в 1904–1905 годах в США, описывал свою повторную встречу с Нью‑Йорком, а в особенности свою первую встречу с нью‑йоркскими евреями‑иммигрантами в «Американской обстановке»:

«Нахлынуть роем — это у Израиля получается, как больше ни у кого, стоит только Израилю где‑то зацепиться, и здесь на каждом шагу обстановка была богата на зрелища и звуки, которые невозможно ни заглушить, ни с чем‑либо перепутать, — зрелища и звуки еврейства, перешедшего все границы. <…> За исключением какого‑нибудь укромного уголка Азии, ни в одном известном статистикам квартале на свете не найдется так много жильцов в одном городском дворе».

Нью‑Йорк показался Джеймсу иноземным аванпостом Азии, где этот писатель, англосакс, потомок пуритан, почувствовал себя не в своей тарелке. Для своего романа об антисемитизме Беллоу лукаво переиначил впечатления величайшего в Америке прозаика. И, словно по наказу Фидлера, Беллоу также создал свои образы‑противовесы, причем в его случае образы и еврея, и противника евреев.

В этот душный летний вечер, когда главный герой, еврей Аса Левенталь, выходит из вагона на Третьей авеню и идет домой, в свою квартиру, у него появляется чувство, что кто‑то идет за ним по пятам. Оказывается, что преследует Левенталя Керби Олби, Левенталь помнит его смутно: вроде бы виделся с ним однажды; тем не менее Олби обвиняет Левенталя в том, что он сломал ему жизнь. Такова вкратце главная сюжетная линия.

Левенталь временно живет один: его жена уехала ухаживать за престарелой матерью; он пытается удержаться на работе, опекать семью брата, которого нет в городе, и сохранять связь с горсткой знакомых. Левенталь считает, что ему еще повезло: он добился хоть и скромного, но стабильного положения: повезло не оказаться в числе «потерянных, отверженных, униженных, перечеркнутых, гиблых», которых в городе, вокруг него, полным‑полно. Невзирая на свою неуверенность во всем остальном, он абсолютно уверен, что никогда не причинял зла своему обвинителю.

С другой стороны, Олби — завязавший алкоголик, человек в некотором роде неприкаянный, — вполне вписывается в стереотип антисемита, сложившийся у Левенталя. Тем не менее обнаруживается, что претензии Олби, возможно, небезосновательны. Левенталь — довольно давно — сказал что‑то такое, что, возможно, помешало Олби выкарабкаться, когда он скатывался на дно. Вдобавок Олби искренне сомневается в том, что евреи способны донести до других американские ценности и культуру. У него вызывает беспокойство то, что курс о творчестве Ральфа Уолдо Эмерсона теперь читает студентам некто по фамилии Лифшиц.

Левенталь и Олби испытывают друг к другу недоверие, но Беллоу, исследуя их отношения, никоим образом не считает, что еврей и его обвинитель равны в нравственном смысле. Возможно ли их приравнять? Вот вопрос, который ставит автор и отвечает на него отрицательно. Когда Левенталь в разговоре с одним своим другом пытается разъяснить, чем Олби не угодили евреи, друг не на шутку негодует: « — Нет! Нет! И ты хочешь за него хлопотать? Несмотря на такое? Да знаешь ли ты, старик, что я после этого о тебе думаю? Да в своем ли ты уме?» И, хотя Левенталь осознает, что ни в малейшей мере не может нести ответственность за неудачи Олби, хотя он отказывается признавать свою вину за них, он все же начинает понимать нееврея в ответ на то, что нееврей начинает лучше понимать его.

Позднее Беллоу сказал, что «еще не работал в свою полную силу», когда писал этот роман, и все же «Жертва» знаменовала важный этап его осмысления Америки. В Европе антисемитизм был чудовищным молотом, сокрушившим цивилизацию, но Америка вступила в войну, чтобы разгромить фашизм в Европе, и Беллоу не хотелось, чтобы антиеврейскую нетерпимость такого человека, как Олби, принимали за гитлеризм. Вот как Олби в разговоре с Левенталем обосновывает свои взгляды:

«Ну, вы знаете, Моисей на египтян наслал в наказание тьму. И у меня вот часто такое ощущение. Когда я родился, когда был маленький, все было иначе. Нам казалось, вечно будет сиять ясный день. Знаете — а ведь один из моих предков губернатор Уинтроп . Сам губернатор Уинтроп! — Голос заметно дрогнул от заглатываемого смешка. — Хорош толковать о традиции, вы скажете, да? Но у меня это в крови. И вот вы теперь попытайтесь вообразить, как действует на меня Нью‑Йорк. Безобразие, нелепость. Всем правят Калибановы дети. В подземку спустишься, Калибан тебе разменяет деньги. Домой пойдешь, а он открыл свою кондитерскую на улице, где ты родился. Старые семейства вымирают. Их именами называют улицы. А от них самих — что осталось? Руины».

В романе показано, что Левенталь не поддается на эту недвусмысленную мольбу о сочувствии. Тем не менее каждый из двух антагонистов постепенно, мучительно, пусть даже не окончательно, побеждает страхи другого. Поощрить доверие — дело непростое: оба этих американца имеют основания для паранойи.

В «Жертве» Беллоу ставит себе очень высокую планку. Грандиозная главная мысль книги обретает форму в сцене в кафетерии, когда пятеро евреев, в том числе Левенталь, обсуждают игру одной актрисы в новом фильме, и Шлоссберг, самый старший и образованный в их компании, критикует актрису за то, что она недоигрывает — слишком бесстрастно реагирует на убийство мужа, не поймешь, что она за человек. Актерская игра (читай «писательство») должна показывать человека объемно .

Обсудив несколько актерских трактовок образа королевы Виктории, они переключаются на крещеного еврея Бенджамина Дизраэли, который был у Виктории премьер‑министром.

Но Левенталя настораживает «актерская игра» Дизраэли:

«(Дизраэли) решил руководить Англией. Вопреки тому факту, что он еврей, а вовсе не потому, что так уж ему нужны империи. Народ смеялся над его носом — он занялся боксом; смеялись над его поэтическими шелками — он нацепил все черное; над его книгами смеялись — он их всем совал напоказ. Занялся политикой, стал премьер‑министром». Левенталь заключает, что побуждающим мотивом была воля Дизраэли к победе.

Здесь у Беллоу отсылка к утверждению французского философа Жана‑Поля Сартра, что современного еврея создает антисемит; упрощенчество, свойственное такой позиции Сартра, возмутило нью‑йоркских интеллектуалов, и в романе оно решительно отвергается. Вот что настораживает Левенталя: с какой стати евреи должны доказывать, что они чего‑то стоят? Шлоссберга это побуждает к экспромту: он говорит, что нужно нащупать правильный баланс, — не недоигрывать и не переигрывать. Пусть артист и не обязан ничего доказывать, он все равно может стремиться к красоте и величию.

«Имейте достоинство, вы меня понимаете? Выбирайте достоинство. Его пока никто не отменял. Ну а для кого же оно еще хоть что‑нибудь значит, как не для артиста?»

Мы вновь можем предположить, что в этом пассаже под артистом подразумевается еврей… или писатель. Еврейский прозаик и персонаж, его альтер‑эго, не должны ни преуменьшать, ни чересчур драматизировать враждебность, с которой они сталкиваются, им следует неустанно стараться обрести достоинство, причем на своих условиях. Еврейский писатель не обязан ни выдвигать мифы‑противовесы, ни действовать «на почве воли к победе», но ему не стоит занижать свои требования к человеку.

Чтобы не увязнуть вслед за Сартром в противопоставлении «антисемита — еврею», Беллоу пробует другой вариант, близкий к тому, что Зеэв Жаботинский называл «адар», то есть к достоинству или благородству. В Нью‑Йорке, где иммигранты — движущая сила, у еврея нет необходимости гиперкомпенсировать неуверенность в себе, указывая на безобразия своей прежней жизни в диаспоре. Как для американца недостойно импортировать европейский антисемитизм в Америку, так и для еврея было бы нечестно делать вид, что ему по‑прежнему угрожает большая опасность.

Беллоу ценил романы за то, что в них можно показать человека полномасштабно, особенно в обществе, обретшем полную свободу. И я остановилась столь подробно на этом раннем романе, потому что в нем Беллоу демонстрирует понимание Америки, и это указывает, что надежды Беллоу стать ее величайшим писателем вполне основательны.

Новый вид американского еврея

Исследователи творчества Беллоу часто недооценивают «Жертву», поскольку эта книга увидела свет прямо перед выходом его художественного прорыва — «Приключений Оги Марча» (1953).

Беллоу любил рассказывать об этом прорыве: в 1948 году ему, далеко не с первой попытки, дали стипендию фонда Гуггенхайма, и он, живя в Париже, пытался написать роман, под который получил стипендию, но работа не клеилась. И тут — момент вдохновения — в его голове раздался голос одного чикагского мальчишки, с которым он был знаком в отрочестве. Вероятно, голос сплелся с отголосками других влияний — твеновского Гека Финна и шолом‑алейхемовского мальчика Мотла, сына кантора, про которого его отец читал вслух всему семейству, когда Беллоу был маленький, — и в результате сложился один из самых знаменитых зачинов в американской литературе:

«Я американец, родился в Чикаго — мрачноватый город этот Чикаго, — держусь независимо — так себя приучил и имею собственное мнение: кто первым постучит, того и впустят; иногда стук в дверь бывает вполне невинный, иногда не очень. Но, как говорил Гераклит, судьба человека — его характер, и, в конце концов, характер стука ничем не скроешь — ни обивкой двери, ни толщиной перчатки» .

Легко вообразить восторг Беллоу, когда он нащупал стиль повествования, который послужит ему с некоторыми вариациями до гробовой доски. Когда в 1953 году появился Оги Марч, евреи и еврейские писатели, эстрадные артисты и критики приближались к пику своей популярности в либеральной Америке, в памяти еще были живы картины Холокоста, и они продолжали вызывать жалость к американским евреям, а евреи гордились защитниками Израиля. И об этой новообретенной уверенности в себе возвещает оптимизм Оги.

Оги, представитель новой породы американских евреев, свободно выбирает свой путь. Хотя сам Беллоу не был американцем по рождению и коренным чикагцем, он наделяет этими преимуществами своего героя, а заодно освобождает его от надзора еврейских родителей, делая Оги безотцовщиной и сыном слабохарактерной матери. Для Оги свобода — не секс, наркотики и безответственность, а право опробовать возможности, которые еще недавно были недоступны.

Оги — полная противоположность персонажам Стейнбека, которые пали жертвами Великой депрессии («Гроздья гнева»), разочарованному магнату Фитцджеральда («Великий Гэтсби») и молчаливым героям книг Хемингуэя, ставящим знак равенства между настоящей мужественностью и участием в боях быков. У Оги все наоборот: он увязывается в Мексику за девушкой, которая пытается приручить сокола, оказывается таким шлемилем, что теряет девушку, терпит провал во многом другом, — но ни в малейшей мере не смиряется и не разочаровывается в жизни. На прощание он делится с нами такой мыслью: «…ведь и Колумб, должно быть, считал себя неудачником, в цепях возвращаясь из своего плавания. Что не доказывает, будто он не открыл Америку».

Все во имя литературы

Из биографий Беллоу и воспоминаний о нем мы узнаем все о его браках и любовных связях, о том, что он порой не уделял внимания своим детям, о его финансах и ссорах — но сквозь эти сведения просвечивает одно: он все подчинял нуждам литературы, а собственные невзгоды служили ему материалом для дальнейшего изучения того, что великий французский романист XIX века Оноре де Бальзак нарек «человеческой комедией». Вот три примера из раннего и среднего этапов пути Беллоу.

1. Если ты живешь в стране, где успех поощряется и вознаграждается, что делать с неудачей? Как чувствует себя мужчина на пороге среднего возраста, если его брак рушится, а сам он остается без работы и не может оправдать надежды своего отца? Из этих личных трудностей возник Томми Вильгельм в романе «Лови момент» (1956).

2. А как насчет предательства? Муж, которому жена (как и Беллоу в жизни) наставила рога с его лучшим другом, — древнейший образчик глупца в литературе. Что все гениальные советчики прошлого и настоящего могут порекомендовать человеку, которого так унизили? Из этого получился роман «Герцог» (1964).

3. А есть еще и вечный вопрос бренности человека, вопрос смерти. Возможно ли, что, когда кто‑то умирает, кто‑то столь яркий, как современник Беллоу Делмор Шварц, он просто уходит из жизни — был да сплыл? Либо должна быть какая‑то высшая, всеобъемлющая трансцендентальная реальность, восстанавливающая связь между усопшими и живыми? Или интересоваться такими духовными науками, как антропософия, — просто тешиться шарлатанством? Эти вопросы Беллоу поднимает в «Даре Гумбольдта» (1975).

Из написанных в те десятилетия романов Беллоу больше всего любил «Хендерсона, короля дождя» (1959), вероятно, потому что работать над ним было всего занятнее. Юджин Хендерсон (обратите внимание на инициалы латиницей — E. H., Eugene Henderson) — повзрослевший Оги Марч перевоплощен в другом E. H. — Эрнесте Хемингуэе — и наделен его внешностью.

Собственно, Беллоу начал писательскую карьеру, открыто бросив вызов хемингуэевскому «кодексу спортсмена, делового человека, крепкого парня — американскому наследию. по‑моему, от английского джентльмена» . Джозеф, альтер‑эго Беллоу, — он ведет повествование в его первом опубликованном романе «Между небом и землей» (1944) — признает за этими прямодушными молчунами своеобразную искренность, но списывает их со счетов, поскольку такой человек «не приучен к самоанализу, а потому плохо приспособлен для общения с оппонентом, которого не может ни отстрелять, как крупную дичь, ни перещеголять отвагой». Джозеф, напротив, намерен рассказывать о своих неприятностях без утайки: «и будь у меня ртов, как у Шивы рук, и все в деле, мне бы и то не хватило».

Это было в 1944‑м. Теперь, 15 лет спустя, Беллоу сам себя перещеголял, напялив литературную маску исполинского американца — зажиточного англосакса‑протестанта с тонкой натурой невротичного еврея и внутренним голосом, который движет героем, твердя: «Хочу, хочу, хочу», и эти хотелки отправляют его в Африку, в «духовные искания», как это когда‑то называли. Прототипом этого персонажа был сам Беллоу: американец, неимоверно богатый (в смысле, с неимоверно богатым воображением), способный отправиться куда угодно, куда бы его ни повлек талант, непоседа, снедаемый неумолчным «хочу, хочу, хочу вырваться за пределы уже изведанной литературной территории».

Вот Хендерсон накануне начала своей экспедиции:

«За каким чертом я, в свои пятьдесят пять лет, потащился в Африку? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Просто все невероятно запуталось и покатилось по наклонной плоскости.

Анализируя свое душевное состояние в те дни, я могу подобрать лишь одно слово — тоска. Со всех сторон меня обступили проблемы, сдавив грудь стальными обручами; стало нечем дышать. И началась свистопляска: мои родители, мои жены, мои женщины, мои дети, моя ферма, мой скот, мое скотство, мои привычки, мой капитал, мои занятия музыкой, мое пьянство, мои предрассудки, мои зубы, моя физиономия, моя душа! Так и хочется крикнуть: “Оставьте меня в покое, проклятые!” Но как они могут меня оставить? Ведь они — неотъемлемая часть меня самого. Они ополчились на меня и превратили жизнь в хаос» .

Вылазка Хендерсона в Африку — это бегство от кризиса среднего возраста — пародирует хемингуэевские сафари, «Сердце тьмы» Джозефа Конрада, антропологию как научную дисциплину (Беллоу изучал ее в колледже), сомнительную разновидность психотерапии, которую практиковал Вильгельм Райх (с его «оргонным аккумулятором» Беллоу когда‑то экспериментировал), и духовные искания самого Беллоу ради самореализации. Последующие приключения Хендерсона в Африке — среди добрейших людей из племени арневи, которые не могут убивать отравляющих им жизнь лягушек, а также среди воинственных варири, которые отправляют всех, в том числе своего короля и своего американского гостя, под суд, где им грозит смертный приговор, — худо‑бедно учат его уму‑разуму, худо‑бедно выбив из него смутное томление.

«И все‑таки я всегда верил в человеческую способность понимать. Возьмите расхожую фразу: “Отче, прости им грехи их, ибо не ведают, что творят”. Ее можно истолковать как обещание, что со временем мы осознаем чудовищность наших поступков. Это звучит как предостережение, даже как угроза».

Говоря о создателе Хендерсона, его друг и коллега прозаик Ричард Стерн отметил, что в жизни этот американец проходит фантастический учебный экспресс‑курс о природе добра и зла. Результатом стало комическое произведение масштаба «Дон Кихота», где неоднородная квинтэссенция американской еврейской маскулинности выявлена так, что сегодня Беллоу за одни только африканские главы обвинили бы в апропиации чужого культурного наследия.

Но затем как Хендерсон вернулся из Африки в прозаично‑обыденную Америку, так возвратился туда в последующих романах, рассказах и документальных произведениях и Беллоу. К важнейшим из этих вещей я перейду ниже, но вначале позвольте мне упомянуть два произведения, которые отчасти являются исключением из этого правила: «Декабрь декана» (1982), где Беллоу приводит своих персонажей в коммунистическую Румынию, прежде чем вернуть в Чикаго — место действия большей части романа, и мемуары «В Иерусалим и обратно» (1976), где Беллоу описывает в форме хроники свою длительную поездку в Израиль, явно показывая, что его восприятие еврейского государства и восторги перед ним — это восприятие и восторги американского еврея.

Однажды в частном разговоре я спросила у Беллоу, как вышло, что во время Второй мировой войны он и его молодые друзья‑евреи (им тогда было от 20 до 30 лет) так мало обращали внимание на то, что обрушилось на евреев в Европе. Он сказал: «Для нас Америка была не страной, а всем миром». По моему разумению, это значило, что они были всецело поглощены тем, что их касалось непосредственно, — своими проблемами и перспективами, и ничто другое их не занимало.

Но с годами некогда энергичные молодые люди, которые стремились стать первыми в американской культуре, начали опасаться за эту культуру. Пускай Генри Джеймса и вымышленного Керби Олби и пугало еврейское нашествие в Нью‑Йорк, но к концу 1960‑х уроженцев Новой Англии смыла волна истории, и именно еврейские интеллектуалы взяли на себя роль хранителей американской культуры. Среди тех, кто теперь страшился за будущее страны, были Лайонел Триллинг, Роберт Варшоу, Ирвинг Кристоль, Дэниэл Белл, Натан Глейзер, Лайонел Абель, Мидж Дектер, Норман Подгорец … и Беллоу, наиболее ярко выразивший их опасения устами своего персонажа Артура Сэммлера.

Предчувствие беды в 1960‑х

«Планета мистера Сэммлера», написанная в конце 1960‑х и опубликованная в 1970 году, — о «1960‑х». До этого Беллоу сосредотачивался на современном человеке , перевозбужденном из‑за впечатлений, обрушивающихся на него и выбивающих его из колеи. Романы, надеялся Беллоу, могут компенсировать последствия энтропии, если в их центре стоит человек, пока еще понимающий, что к чему.

Однако «Планета мистера Сэммлера», судя по названию, смещает акценты с главного героя на общество, где он пытается сориентироваться, и ставит вопрос: если Америка — необычайное место в нашей вселенной, что случится, если Америка потерпит крах, как уже бывало с великими моделями общественного устройства? Чтобы задать этот вопрос, Беллоу понадобился персонаж, нравственный авторитет которого был бы выше, а судьба труднее, чем у него. Потому‑то, хотя обычно он писал с точки зрения примерно своих ровесников, для Артура Сэммлера он сочинил биографию, противоположную своей: этому герою перевалило за семьдесят, то есть он почти на 20 лет старше, чем Беллоу тогда, и в Америке он иностранец.

Сэммлер родился в ассимилировавшейся еврейской семье в Польше, в 1930‑х годах учился в Англии, был журналистом, а затем, во время войны, попал как еврей в капкан в Польше. Его сочли убитым, но он выкарабкивается из братской могилы, где осталась лежать его жена, сражается в рядах партизан, теряет глаз, но после войны забирает свою дочь из монастыря, где им с женой удалось ее спрятать, а потом судьба ему улыбается: родственник жены присылает ему и дочери вызов в Америку. Там мы с ним и знакомимся спустя два десятка лет: в конце 1960‑х он живет один в нью‑йоркском Верхнем Вест‑Сайде, все пережитое превратило его из избалованного мальчишки в человека, прошедшего огонь и воду. Действие романа разворачивается в Нью‑Йорке и занимает два дня.

Беллоу исписал много черновиков и переделал роман несколько раз, прежде чем смог создать это еврейское порождение ряда самых ужасных катаклизмов ХХ века: профессионального наблюдателя, израненного, несентиментального, но вовсе не циничного.

«Как многие из тех, кому довелось наблюдать крах мира, господин Сэммлер не исключал, что крах повторится. Он не соглашался со своими друзьями‑беженцами, которые утверждали, что этот рок неотвратим, но либеральные взгляды, похоже, неспособны постоять за себя, а запах разложения уже заметен. Отчетливо видишь, что цивилизацией напористо руководят самоубийственные порывы».

Сэммлер — человек эрудированный и понимает, что в стране слепых одноглазый — король. Но хотя он наблюдает и анализирует процесс разрушения общества, он не в силах ничего исправить. К примеру, в школе выживания он приучился невероятно зорко следить за всем, что происходит окрест, и поэтому примечает, как чернокожий карманник орудует в автобусе, но после тщетной попытки заявить в полицию обнаруживает, что защиты от этого преступника ему ждать нечего. Его дочь Шула крадет рукопись, которая, по ее разумению, очень пригодится отцу; жертва войны, она не имеет четких нравственных устоев, вечно на грани нервного срыва. Еще ниже в нравственном континууме стоят рожденные в Америке дети доктора Элии Гранера — родственника, который прислал вызов Сэммлеру и до сих пор поддерживает его материально. Анджела, дочь Элии, — распущенная жертва сексуальной революции с «блядоватыми глазами» — так говорит о ней родной отец; его сын Уоллес переключается с одного увлечения на другое, увиливая от какой бы то ни было ответственности.

Деградация поведения в частной и публичной жизни становится еще опаснее оттого, что никаких авторитетов, которые могли бы ей противостоять, нет. Сэммлера — он живет неподалеку от Колумбийского университета — студент приглашает прочесть лекцию о «британской жизни в 1930‑х». Пока Сэммлер рассказывает о Герберте Уэллсе, блумсберийском кружке и Джордже Оруэлле, из зала его прерывают: «Почему вы слушаете этого упаднического старикашку, эту срань? Что он может вам сказать? У него уже яйца отсохли. Покойник. У него не стоит». Сэммлера прогоняют из аудитории, и «его не так лично оскорбила выходка, как потрясла эта оголтелая тяга юного американского студента этак запросто взять и оскорбить».

«Какая страсть быть правдивым. Но правдивость еще и жестока. А принимать испражнения как мерило? Да это же из ряда вон! Молодость? Вкупе с ценностью потенции? В голове каша из секса, испражнений и нахрапа, необузданность, хамство, воинственный оскал, а вопли — ни дать ни взять макака. Или ни дать ни взять паукообразные обезьяны на деревьях — Сэммлер про них когда‑то читал — испражняются себе на руки и с визгом бомбардируют исследователей, стоящих внизу».

Собственно, нечто вроде этого произошло с самим Беллоу, когда он выступал в Государственном университете Сан‑Франциско; в романе ему удалось оставить за собой последнее слово о том случае. Но у мудрости старших нет силы, а юнцы, за которыми сила, — не выше обезьян.

Беллоу втискивает в 48 часов действия романа столько происшествий и мыслей, что их хватило бы на целый курс о западной цивилизации. Сэммлер — человек образованный и много чего повидавший (на его счету даже две поездки в Израиль, причем одна — во время Шестидневной войны), он сведущ во многих из тех тем, которые волновали и Беллоу, в том числе в теории Ханны Арендт об Адольфе Эйхмане, Холокосте и «банальности зла»:

«Идея выдать величайшее преступление века за скучную банальность не банальна. И в политическом, и в психологическом отношении идея у немцев была гениального калибра. Банальность была лишь камуфляжем. Придать убийству видимость ординарности, занудности или заурядности — не лучший ли способ освободиться от тяготеющего над ним проклятия?»

Сэммлер обвиняет Арендт в том, что она «использует трагическую страницу истории, чтобы пропихнуть дурацкие идейки веймарских интеллектуалов».

Нет, он не взирает на европейских мыслителей с почтением, не считает их более культурной ветвью западной цивилизации, — он знает, что невозможно, да и никогда не стоит оглядываться назад в поисках наставлений — а следовательно, как нельзя более важно, чтобы Америка сама себе вправила мозги.

Из всех боковых и тем не менее важных тем романа я снова поставлю вопрос: что значит быть человеком в полной мере? Несмотря на опасения Сэммлера за «планету», обильно подтвержденные примерами, он находит что‑то вроде нравственного образца в лице белого мужчины среднего класса — того, кого современная проза, как правило, больше всех поносит, высмеивает и окарикатуривает. Это Элия Гранер, родственник, который помог Сэммлеру перебраться в Америку, муж и отец, поступающий, как герой, не в каких‑либо абсолютных категориях, но по сравнению с тем крайним разложением — а такое разложение Сэммлер видел в Европе и теперь видит и в Америке.

Но этого Сэммлеру достаточно, совсем как учит Талмуд: «Там, где нет людей, старайся быть человеком» . В романе — все 48 часов — доктор Гранер лежит на больничной койке: у него аневризма. Мы узнаем о его достоинствах и недостатках. Как лояльный еврей, он жертвует деньги на Израиль и регулярно туда ездит, в нем очень сильно развита привязанность к родным: он не только спасает Сэммлеров, но и продолжает материально их поддерживать. При том он избаловал своих детей вместо того, чтобы ответственно воспитывать. Он честен и щедр во всем, однако по просьбе некоторых своих пациентов из сомнительных кругов делал подпольные аборты и скрывал доходы от налоговой инспекции. И так далее.

Когда на последних страницах книги Гранер умирает, Сэммлер сам для себя подводит черту — читает по нему молитву, приспосабливая традиционный кадиш к еврею, исполнившему должным образом свое земное предназначение. Ее так и хочется прочесть вслух:

«Не забудь, о Всевышний, душу Элии Гранера, который а) по доброй, насколько это возможно, воле, и б) усердствуя в меру своих сил в) даже на грани невыносимого, и г) даже задыхаясь, и д) даже когда смерть была близка, охотно, е) даже, пожалуй, инфантильно (да простятся мне эти слова), ж) даже несколько принижая себя, делал то, что от него требовалось».

Повторы и кажущееся избыточным изобилие слов, какими Беллоу уснащает свою мысль (их я акцентировала, вставив буквенные обозначения по порядку) — вторят ритму текста «йисборах, в’ийштабах, в’ийспо’ар, в’ийсромам, в’ийснасе, в’ийс’адар, в’ийс’але, в’ийс’алаль » — יִתְבָּרַךְ וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאַר וְיִתְרוֹמַם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל, хвале, которую надлежит воздавать Б‑гу, а в этом случае — и исполнявшему свой долг человеку, созданному по Его образу и подобию. Сэммлер продолжает:

«В лучших проявлениях этот человек был намного добрее, чем я когда‑либо был или мог бы быть в лучших своих проявлениях. Он сознавал, что должен выполнять, и выполнил — при всей неразберихе и уродливом гаерстве той жизни, по которой мы бежим второпях, — да, он выполнил условия своего контракта. Условия, которые в глубине души знает всякий. Как я знаю свои. Как все знают. Ведь это и вправду так: все мы знаем их, Г‑споди, мы знаем их, мы знаем, мы знаем».

Выполнение условий контракта — отсылка к договоренности, к завету между Б‑гом и евреями, контракту, столь прочно засевшему в сознании предыдущих поколений американских евреев, что Элия следовал его строгим наказам, не нуждаясь в подпорках в виде религиозных догматов. Уж не пытаются ли Беллоу и Сэммлер, пятикратно повторяя «мы знаем», убедить себя, что мы пока еще разделяем эти нравственные побуждения?

Некоторые критики, и среди них Бенджамин Демотт, обвиняют Беллоу в том, что здесь он проявляет «беспочвенный оптимизм», и задаются вопросом: действительно ли приведенные в романе свидетельства убеждают в истовости этой финальной молитвы? Я же, однако, думаю, что Сэммлер обращается к глубочайшим истокам веры, веры Беллоу, — не будь ее, он не смог бы вот так предостеречь об опасности всего, угрожающего нынче Америке. Совсем как в традиционном кадише настоятельно восхваляется Творец, автор и его персонаж где‑то между крахом цивилизации в Европе и обостряющимся кризисом в Америке сообща напоминают нам, что надо ценить добропорядочность неидеального еврейского буржуазного джентльмена, гражданина, который (по большей части) выполняет свой долг.

Беллоу кающийся

Сол Беллоу старел, и его персонажи — вместе с ним, и в его поздних вещах на передний план выходят мужчины кающиеся, стремящиеся искупить свои греховные действия («Язык мой — враг мой», 1984) или греховное бездействие («В связи с Белларозой», 1989). Затем, поздней осенью 1994 года, незадолго до того, как ему исполнилось 80 лет, он едва не умер от сигуатеры , месяц лечился в отделении интенсивной терапии Бостонского медицинского центра, а затем долго приходил в себя. Его биограф Закари Лидер подробно описывает, какие усилия приложили медицинское сообщество и жена Беллоу Дженис, чтобы вытащить его с того света.

Когда в начале января 1995 года я пришла к нему в больницу, его уже перевели в обычную палату и к нему возвращались силы. Вместо того, чтобы побеседовать на наши обычные темы, он захотел поделиться со мной мучительными снами, которые ему тогда снились: один разворачивался в похожем на склеп банковском хранилище, в другом имел место каннибализм. Зная, как Беллоу перерабатывает события собственной жизни, я задумалась: а что, если он уже проверяет на слушателях, как бы переплавить в прозу эти предвестия нашей бренности?

Вот почему я не удивилась, обнаружив в его последнем завершенном романе, книге про двух мужчин, чья жизнь близится к закату, подвергшиеся переосмыслению огромные куски этих жутких переживаний, в том числе кошмаров.

В Равельштейне, герое одноименного романа (2000) легко опознается Аллан Блум, друг Беллоу, его знаменитый коллега по Чикагскому университету, а рассказчик в книге — друг и неофициальный секретарь главного героя — столь же явная версия автопортрета. Подобные романы, где под маской художественного вымысла изображаются реальные люди и события, называют «роман с ключом»; в данном случае, счел Норман Подгорец, «роман с ключом» — «еще мягко сказано». Со своей стороны, Синтия Озик, которую часто обвиняют в сходных вольностях, заметила, что, когда речь идет о романах, никому не должно быть дела до реальной жизни и друзей автора: «Равельштейн — не Блум».

Но и это не совсем так. Эйб Равельштейн в чем‑то больше, а в чем‑то меньше реального Аллана Блума, совсем как Беллоу и больше, и меньше Чика — героя‑рассказчика в книге, который обещает своему другу Равельштейну написать его биографию. Смешение фактов с вымыслом у Беллоу — этакое обнародованное этическое завещание или что‑то наподобие «Пира» Платона, переиначенного в диалог двоих американских евреев‑мыслителей. Беллоу и Блум — это уникальный дуэт, они читали курсы вместе, и их общее наследие должна была отчасти представлять эта книга.

Беллоу, по своему обыкновению, для начала очерчивает рамки охвата книги, которую мы держим в руках: «Странное дело, все благодетели мира — большие забавники. По крайней мере, в Америке это обычно так. Человек, который хочет управлять страной, должен перво‑наперво уметь ее развлекать. В Гражданскую войну люди нередко жаловались на неуместные шуточки Линкольна. Он, вероятно, чувствовал, что чрезмерная серьезность куда опасней любого дуракаваляния. Однако критиканы считали его поведение фривольным, а военный министр и вовсе называл президента обезьяной» .

Итак, прежде Эйба Равельштейна был Эйб Линкольн, и сходство между ними не должно нас удивлять, ведь оба эти исполина пытались одержать победу в Гражданской войне. Тот факт, что еврейский (гомосексуальный) консерватор объявил войну тому, что в одноименной книге, ставшей бестселлером, назвал «переходом к закрытости американского сознания», ничуть не менее естественно, чем то, что мальчик из малограмотной семьи, родившийся в маленьком домишке в Кентукки, стал величайшим президентом страны. И американцы, и евреи хотят, чтобы их героям был не чужд юмор, и чем серьезнее ситуация, тем этот юмор легкомысленнее.

«Его (Равельштейна) идеи получили огласку и признание. Он написал книгу — сложную, но популярную, — вдохновенную, умную, воинственную книгу, и теперь она успешно продавалась на обоих полушариях и по обеим сторонам экватора. Дело было сделано быстро, но с толком: никаких дешевых уступок, популяризаторства, интеллектуального жульничества, никакой апологетики или бахвальства. <…> Интеллект помог ему сделаться миллионером. Это тебе не фунт изюма — добиться славы и богатства, высказывая свое мнение — открыто, без обиняков и компромиссов».

Не случайно, что примерно так же Америка дала Солу Беллоу возможность разбогатеть и прославиться.

Роман начинается в Париже, куда Сол и Дженис Беллоу приехали к Блуму, чтобы отпраздновать его литературный успех. Интеллектуальный авторитет Равельштейн учит Чика — тот моложе него — писать политические биографии, а тем временем Чик, ученик, чья точка зрения определяет повествование, занимается работой, которую не так просто упорядочить, — запечатлевает жизнь всеобъемлюще, без купюр. Розамунда, молодая жена Чика — прежде его секретарь и студентка Равельштейна в Чикагском университете, — в праздничной атмосфере начала романа что‑то вроде инженю, но, когда атмосфера мрачнеет, становится якорем, обеспечивающим остойчивость книги.

Хотя ни Равельштейну, ни Чику не выпало пережить Шоа так, как Сэммлеру, оба они — евреи, между которыми и Европой всего одно поколение, — полностью разделяют обеспокоенность Сэммлера тем, что происходит в Америке. Когда Равельштейн при смерти, а Чик едва не отправляется на тот свет вслед за ним, единственное, чем они могли бы остановить деградацию, — их мысли. Хотя Равельштейн доверил Чику роль Платона при себе — Сократе, у них немало разногласий.

Например, Равельштейн считает, что Чик слишком мягкосердечен, слишком легко извиняет людские слабости:

« — Прочитай любую хорошую книгу об Эйбе Линкольне, — посоветовал он мне. — Узнаешь, как во время Гражданской войны люди донимали его со всякой ерундой: работой, военными контрактами, франшизами, консульскими встречами, безумными военными идеями. Как президент страны, он считал, что обязан разговаривать с этими паразитами, калеками и дельцами. При этом он по шею стоял в реке крови. Военные меры сделали его тираном — ему пришлось приостановить действие права “хабеас корпус”. Все в угоду… э‑э… высшей цели: не пустить Мэриленд в Конфедерацию».

«Безусловно, мои нужды отличались от нужд Равельштейна. В моем деле волей‑неволей приходится делать скидки и поблажки, говорить двусмысленно — избегать резких суждений. Такое постоянное обуздание порывов может со стороны походить на наивность. Но это не совсем так. В искусстве приходится усваивать регламент. Нельзя просто отмахиваться от людей и посылать их к черту».

Меж тем как Блум, политический философ, стремился выиграть войну, Солу Беллоу, прозаику, представился самый блестящий шанс в его жизни — запечатлеть Блума‑как‑Равельштейна полномасштабно. Значит, в книгу следовало включить особенности речи героя — его заикание и подробности его личной жизни, что друзья Блума не простили Беллоу. В отрывке, приведенном выше, Чик называет это «усваивать регламент», то есть знать и соблюдать «должную правовую процедуру». В юриспруденции «должная правовая процедура» означает, что власти обязаны соблюдать все законные права человека; а в искусстве «должная процедура» — уважение к человеку в реальной жизни. Беллоу хоть и признавал, что Блум выше его как мыслитель, но считал, что у романов более высокое предназначение, а роман (пусть Чик никогда и не проводит таких сравнений) скорее похож на неразрывно слитые воедино в Библии повествование и заповеди, чем на «Путеводитель растерянных» Маймонида. Роман, если это великий роман, — сам по себе истина.

И здесь мы более развернуто возвращаемся к неотвязному вопросу Лесли Фидлера о еврейской литературе на англо‑американском языке, языке с подмоченной репутацией. Готовя Чика к работе над своей биографией, Равельштейн рекомендует ему мемуары экономиста и государственного деятеля Джона Мейнарда Кейнса. В них Кейнс рассказывает, как во время Первой мировой войны на Парижской мирной конференции, где он присутствовал, британский премьер‑министр Дэвид Ллойд Джордж, вспылив, накинулся на министра финансов Франции Луи‑Люсьена Клотца — тот был еврей. Равельштейн, сгущая краски и клокоча от омерзения, пересказывает это так:

«Ллойд Джордж, выйдя из себя, накинулся на этого человека и стал изображать жида: ползал, хромал, сутулился, плевался, отклячивал зад, картавил и прочее. Все это Кейнс подробно описал своим друзьям. Равельштейн был невысокого мнения о блумсберийских интеллектуалах. Ему не нравилось их умышленно экстравагантное поведение и то, что он называл “пидорскими замашками”. За сплетни он их не судил — и не мог судить, ибо сам обожал сплетничать. Однако он видел в блумсберийцах не мыслителей, а снобов и их влияние считал губительным. Шпионы, которых в Англии позже вербовали в ГПУ и НКВД, были вскормлены именно блумсберийским кружком» .

Равельштейн, несомненно, испытывает отвращение к такого рода культурам, которые попустительски относятся к травле евреев. Клотцу пришлось проглотить оскорбления, но американские еврейские интеллектуалы такого бы не потерпели. Чик перечитывает эти пассажи в книге Кейнса (Кейнс сам был антисемит и упивался этой выходкой Ллойд Джорджа, при том, что вообще‑то ни в грош его не ставил) и задается вопросом: «Почему я снова и снова к этому возвращаюсь?» В начале пути Беллоу пытался «понять» антисемита — а в этой книге Равельштейн предостерегает Чика, говорит, что прежде следует осудить антисемитизм, а уж потом пытаться его понять.

Точно так же Равельштейн не одобряет приятельства Чика с их коллегой Раду Грилеску в Чикагском университете; у этого персонажа был реальный прототип — историк и философ Мирча Элиаде, чье членство в румынской фашистской «Железной гвардии» подтверждено документально. Чик признается Розамунде, что находит румына интересным:

«За ужином тот читает нам лекции по древней истории, набивает трубку и безуспешно пытается ее раскурить, тратя на это кучу спичек. Чем крепче держишь трубку, чтобы она не дрожала, тем сильней трясутся пальцы со спичкой. Табак у Грилеску был на редкость непокорный — не желал лезть в чашу, выпирал наружу, а пальцам не хватало сил, чтобы его утрамбовать. Ну, какую политическую опасность может представлять такой человек? Манжеты у него вечно доходили до самых костяшек».

На это Розамунда — она любит Чика, но училась у Равельштейна, — говорит: «Но ты ведь так и устроен, Чик: твоя наблюдательность, внимание к мелочам не позволяют тебе разглядеть главного». Совсем как приличные люди почти не замечали массовых убийств в ХХ веке, Чика отвлекают несущественные и даже обаятельные повадки человека, замешанного в этих массовых убийствах. Чик должен осознать: соблюдая, как того требовали обстоятельства, правила хорошего тона вместо того, чтобы публично отчитать человека, когда‑то замешанного в убийствах евреев, он выбрал легкий выход. Описывая Чика, Беллоу намекает, что писатель, который рабски служит литературе, рискует терпимо отнестись ко злу.

Но еврейство здесь вовсе не ограничивается обеспокоенностью антисемитизмом. Когда Равельштейн на пороге смерти и знает, что его дни сочтены, Чик замечает, что он «все больше думал о еврейских идеях и еврейском духе. Он почти не упоминал в разговорах Платона или Фукидида. В голове у него было только Писание. Он разглагольствовал о религии и о том, как это трудно — быть настоящим человеком, во всех смыслах этого слова, только человеком и больше никем».

Еврейский опыт стал пробным камнем для испытания природы человека. Это Равельштейну преподал его учитель, профессор Даварр, чьим прототипом был реальный наставник Блума Лео Штраус, его‑то он и цитирует дословно: «Евреи — так сложилось исторически — свидетели того, что справедливости в мире нет». Евреи — свидетели того, на что способны люди. Это противоположность нигилизма — тот делает вид, будто в мире ничто ни на что не влияет. И пусть тут есть логическое несоответствие — ради Б‑га, поскольку отсутствие справедливости требует неустанно стремиться к справедливости, но если осознать это, то побоку выдумки либералов, утверждающих, что человек добр от природы, а враги — на самом деле тебе друзья. Оно принимает правду о поведении людей, не тешась самообманом, не допуская бегства от реальности или благостных экскурсов в верхоглядство.

Следственно, Чик должен многому научиться и у Равельштейна с его крутым нравом, и у Розамунды с ее дающей силы любовью. Но и он тоже может кое‑чему научить. Равельштейн, мыслящий глубоко рационально, не видит проку в метафизической стороне иудаизма и не признает «загробную жизнь». Чик, напротив, верит в бессмертие души и приходит к убеждению, что его друг Эйб так или иначе разделяет эту веру.

Последние слова Чика в романе («Все‑таки очень непросто предать смерти и забвению такого человека, как Равельштейн») ставят точку в, пожалуй, самом правдивом портрете за всю историю литературы. Эта книга, как и «Планета мистера Сэммлера», завершается похвальным словом человеку, но Равельштейн, в отличие от Элии Гранера, фигуры типичной, — персонаж интеллектуальный, величайший современный еврейский учитель. Написав портрет друга, Беллоу хотел докопаться, в чем тот черпал жизненную энергию, в чем была суть его характера.

Что происходит, когда кто‑то умирает? Что происходит с личностью этого человека, с душой покойного? Люди ломали голову над этим вопросом, строили гробницы, чтобы уберечь тела, делали гипсовые слепки с голов и рук. Блаженны те, кто верует, что души праведных обретают жизнь вечную пред Б‑гом, но мы — в той же мере ради блага своего, как и ради усопших, — хотим удержать их среди нас. Беллоу отрицает бренность человека, потому что верит в бессмертную душу и потому что верит в литературу.

Каждая эпоха решает проблему бренности человека по‑своему. Равельштейн — и роман, и герой романа, еврейский интеллектуал, — пытаются не допустить, чтобы американское сознание стало закрытым. В романе — и, пожалуй, не только в этом романе — еврейский писатель пытается вдохнуть жизнь в американскую душу.

Оригинальная публикация: What Saul Bellow Saw

Почему Беллоу был наименее еврейским писателем золотого века американской еврейской литературы

Commentary: Черные дни для евреев в литературе