Commentary: Евреи — наперекор истории

Рав Гуна сказал от имени Бар‑Каппары: народ Израиля вывели из Египта… потому что он не менял имена: вошли как Реувен и Шимон и вышли как Реувен и Шимон.

Мидраш «Ваикра раба»

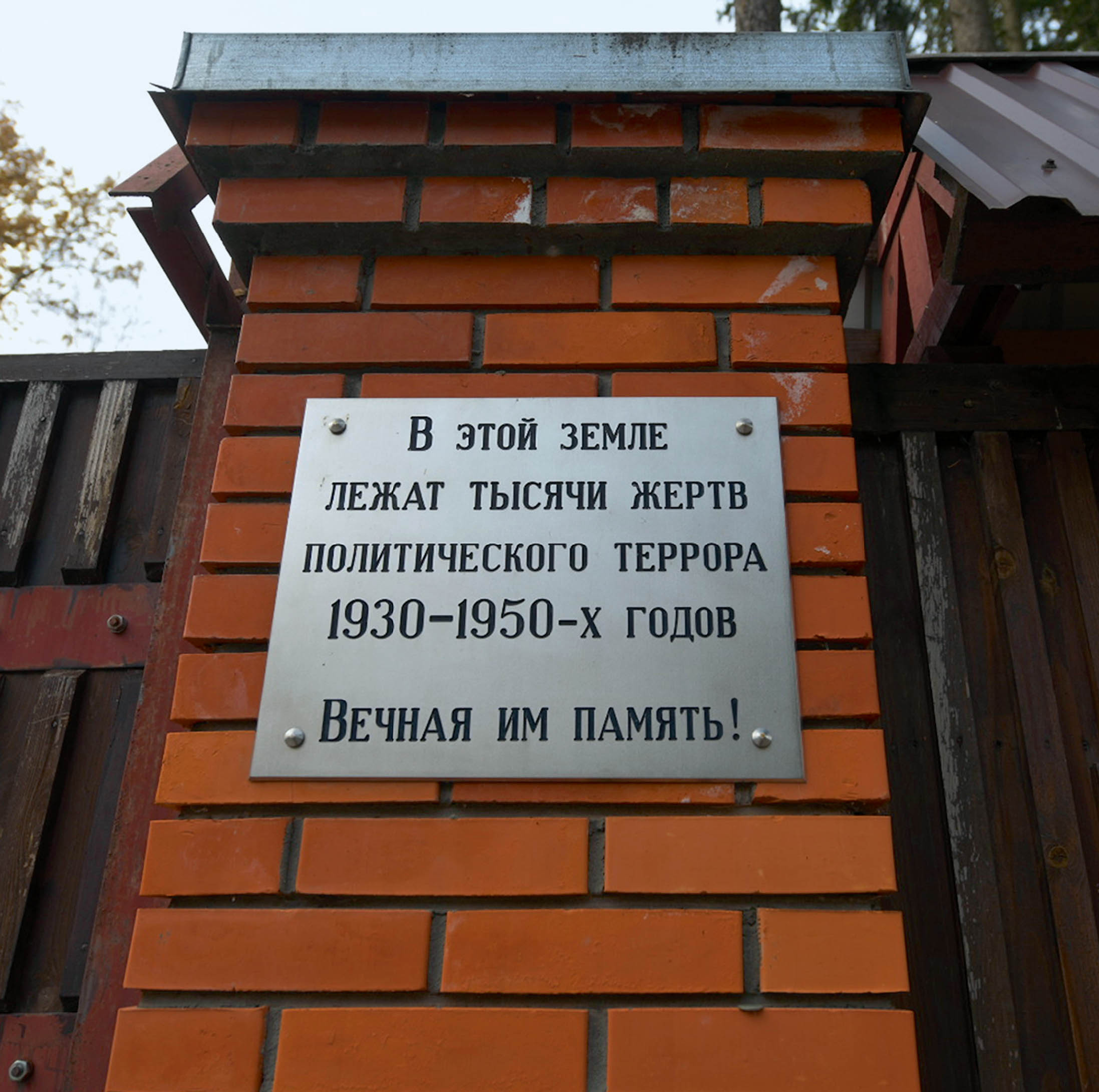

Мирная сцена приветствовала меня в России в середине февраля 2022 года, за девять дней до того как Владимир Путин отдал приказ о проведении спецоперации на Украине. Зимний лес, меж традиционных белых берез там и сям высятся сосны и ели, уютно тянет дымком из далекой трубы. Все покрыто девственным снегом. Друг встретил меня в аэропорту, мы поехали на юг от Москвы по Калужскому шоссе до указателя на двадцать четвертом его километре и прибыли на лесистый участок, окруженный старым зеленым забором. Коммунарку можно было бы принять за парк или заповедник, если бы не табличка на воротах: «В этой земле лежат тысячи жертв политического террора 1930–1950‑х годов. Вечная им память!»

Немногие слышали о сталинских расстрельных полигонах, но в Коммунарке — такое же название носит и район в целом, более всего известный из‑за ковидной больницы, — и ближайшем ее соседе Бутове в пору сталинских репрессий расстреляли и похоронили минимум 27 тыс. человек, большинство во время большого террора, который начался летом 1937 года и завершился осенью 1938‑го. Но и через десятки лет после того как жертвы палачей навеки умолкли, советская служба государственной безопасности бдительно стерегла секретные расстрельные полигоны, чтобы никто о них не узнал и не приехал сюда. В конце концов даже охранники полигонов уже не знали о том, что именно охраняют.

До начала 1990‑х об этих полигонах не было известно ни ученым, ни широкой общественности. Даже историк Роберт Конквест, ныне покойный, не упомянул ни Бутово, ни Коммунарку в вышедшем в 1990 году переиздании своей книги «Большой террор», фундаментального исследования, посвященного сталинским репрессиям. После падения коммунизма ФСБ, преемница КГБ, сперва продолжала охранять полигоны, но потом передала их православной церкви — Бутово в 1995‑м, Коммунарку в 1999‑м. Тогда‑то на воротах Коммунарки и появилась табличка; расплывчивость ее формулировки свидетельствует о том, как мало было известно об этих расстрельных полигонах даже в конце 1990‑х.

Пребывание мое в Москве было коротким, а потому я решил съездить только в Коммунарку: тамошний лес стал последним пристанищем моего прапрадеда, советского еврея Соломона Левенсона.

Евреи не понаслышке знают о местах массовых убийств: и Бабий Яр, и печные трубы Аушвица тому свидетельство. Нацисты уничтожали евреев из примитивного застарелого антисемитизма, их жертвы принимали мученическую смерть, славя Б‑га, — как евреи и потому что были евреями. Сталин же убивал евреев иными методами и в иных масштабах, нежели Гитлер, во имя прогрессивной идеи, марксистко‑ленинского представления о человечестве. На расстрельных полигонах под Москвой помимо прочих убитых лежат многие тысячи евреев: здесь и только здесь воплотился коммунистический идеал общества без классов и национальностей.

«Гитлер хотел уничтожить нас физически, — заметил поэт Перец Маркиш, в 1949 году его арестовали и через три года расстреляли. — Сталин хочет сделать это морально».

В этом смысле коммунизм — беспримерно страшная глава еврейской истории. С первых дней и на протяжении семидесяти с лишним лет своего существования Советский Союз неустанно вел безжалостную борьбу с еврейской душой. Коммунизм отрезал три поколения советских евреев от их религиозной жизни и наследия, рассчитывая тем самым лишить их еврейства. Вот чем примечательны сталинские расстрельные полигоны. Они словно объявляют: евреи — как все.

«В Советском Союзе, — докладывал в 1971 году Конгрессу политолог Ганс Моргентау, — витает дух террора, ведется атака на духовную жизнь евреев, пусть иная по сути и не такая очевидная, как гонения во времена нацистов, однако не менее мучительная для человеческих душ, и точно так же ставит под угрозу выживание еврейской общины».

Вполне естественно, что перед натиском этой гигантской силы подавляющее большинство советских евреев вынуждены были отойти от соблюдения религиозных традиций, и в этом даже присутствовала бы какая‑то логика, если бы существенная их доля не сохранила еврейскую идентичность. Однако, откровенно вопреки поступательному движению истории, когда советские евреи начали покидать Советский Союз, они идентифицировали себя не как советские граждане еврейского происхождения, а как советские евреи. Как объяснить этот удивительный факт — что советские евреи остались евреями?

Адекватно оценить трудности, с которыми сталкивались советские евреи, и уникальность того, что они уцелели, мешает недостаточно четкое представление о масштабах террора. До сих пор на английском почти не издавали исследования, посвященные масштабам и функционированию сталинских расстрельных полигонов, а также массовым захоронениям. Так почему бы и не начать с безмолвного леса Коммунарки?

Во второй половине 1980‑х годов, с началом перестройки, для советской историографии настала новая эра. Отныне ученые, занимавшиеся расследованием преступлений советской власти, могли вести поиски в архивах КГБ, чтобы докопаться до правды предыдущих 70 лет. Разумеется, больше всего их интересовал большой террор, коснувшийся миллионов советских граждан. «В 1937 и 1938 годах каждый день в среднем происходило 2200 арестов и 1000 расстрелов», — пишет историк Стивен Коткин. По его оценкам, всего за годы сталинского большого террора погибли 830 тыс. человек. Но вскоре исследователи осознали, что для полноты картины не хватает одной важной детали.

Это одна из самых мрачных тайн советского режима, и даже в КГБ о ней знали не все. Долгие и трудные поиски привели историков к горстке уцелевших очевидцев, в том числе одному старику, бывшему сотруднику НКВД, лично знавшему об этих особых объектах. О Бутове шептались давно — местные запрещали детям ходить в школу мимо расстрельного полигона, объясняли, что место там нехорошее, но подтвердить эти слухи удалось, лишь негласно пообщавшись с отставным энкавэдэшником. К общему удивлению, он рассказал, что массовые захоронения были и в Коммунарке. Но многое оставалось невыясненным. В архивных документах, опубликованных «Мемориалом» , организацией, занимающейся изучением политических репрессий и защитой прав человека, имена и фамилии 6609 человек, расстрелянных и/или погребенных в Коммунарке, и 20 675 — в Бутове. Но ближе к истине иные цифры: 10–14 тыс. человек сгинули в Коммунарке и порядка 25–26 тыс. в Бутове.

С самого начала террор был для большевиков основным инструментом революции и управления государством. Расстрелы чаще всего проходили в подвалах тюрем. Но с началом большого террора и новой волны арестов НКВД пришлось увеличить размах деятельности. Так появились особые места казней. Расстрельные полигоны наподобие тех, что были выявлены в Москве, усеивали всю территорию Советского Союза.

«Именно появлением “спецобъектов” объясняется отсутствие приказов о погребении или кремации в документах НКВД начиная с осени 1937 года, — писал ныне покойный Арсений Рогинский, историк, председатель “Мемориала”. — Причина очевидна: “спецобъекты”, в отличие от городских кладбищ и крематориев, предназначались для погребения расстрелянных и находились в ведении тех же самых людей, кто проводил расстрелы, — руководителей НКВД… В этом случае формальные приказы о захоронении теряли смысл». Серийному убийце, в чьем распоряжении есть собственное кладбище, не нужно говорить самому себе, где закапывать своих жертв.

В Москве наряду с центральным аппаратом госбезопасности функционировал региональный — Московское управление НКВД. Чаще всего дела центрального аппарата расследовала военная коллегия Верховного суда СССР, подсудимым же, находившимся в ведении Московского управления НКВД, выносили приговор «тройки» и «двойки» (внесудебные комиссии из трех или двух человек, которые создавали во время большого террора для ускорения разбирательств). Такое же распределение применимо к Коммунарке и Бутову (они находятся примерно в 20 километрах друг от друга). Коммунаркой распоряжался центральный аппарат госбезопасности, Бутовом — Московское управление НКВД.

Отталкиваясь от этой информации, исследователи отыскали инженера, который был погребен здесь. К примеру, моего прадеда Соломона Левенсона сотрудники НКВД арестовали в его квартире 6 февраля 1938 года. Эта дата навсегда врезалась в память семьи, в том числе его дочери Ольги, моей покойной бабки. В 1990‑х «Мемориал» публиковал длинные списки жертв сталинского террора, позаимствованные из архивов НКВД; чаще всего в этих документах содержались самые общие сведения о погибших. Так моя семья и узнала об участи прадеда: Левенсону вменили участие в контрреволюционной организации, 20 июня 1938 года военная коллегия признала его виновным и приговорила к высшей мере наказания, то есть расстрелу. А поскольку делом Левенсона занимался центральный аппарат госбезопасности и судила его военная коллегия, значит, останки его упокоились на их «кладбище», а именно в Коммунарке.

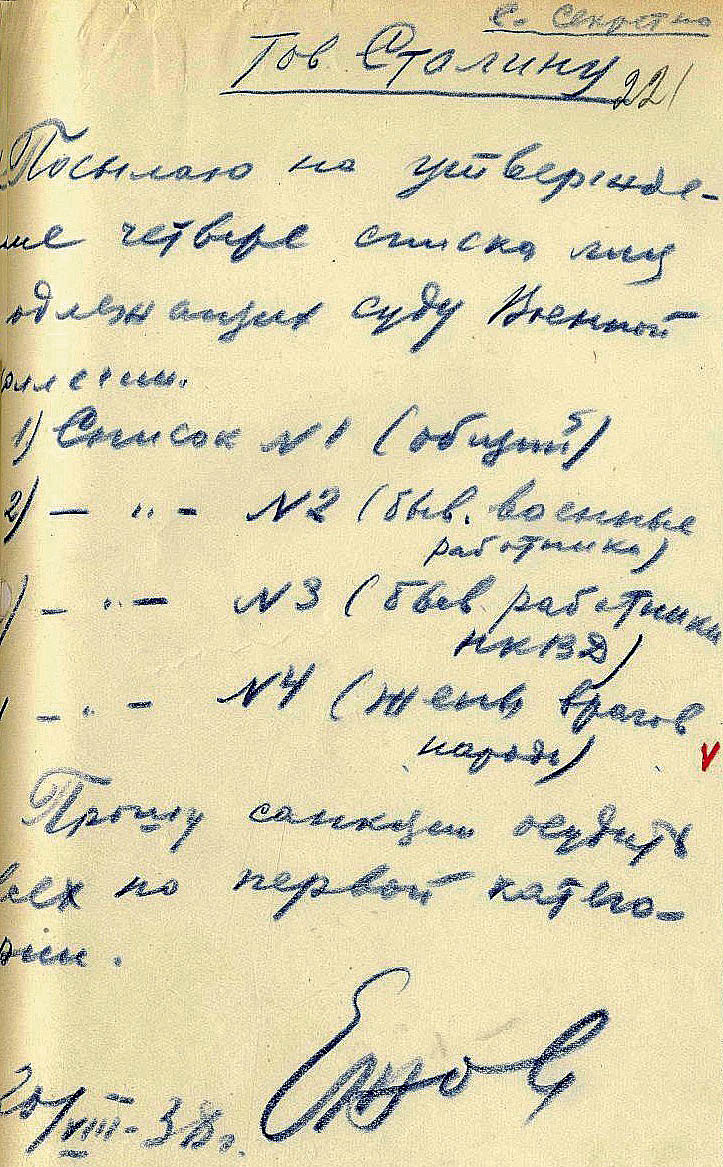

Но и эта правда смешана с ложью — как почти во всем, что связано с советской властью. Военная коллегия считалась высшим органом советской военной юстиции, на деле же решений не принимала: это право имели лишь Сталин и его ближайшие приспешники. По крайней мере, в случае с центральным аппаратом госбезопасности список фамилий и приговоров непосредственно перед судом подавали на подпись лично Сталину. Из обнаруженных в архивах КГБ 383 списков, созданных с февраля 1937‑го по октябрь 1938‑го (часть списков исчезла), подпись Сталина значится на 362. И это не простая формальность. Общеизвестно, что диктатор прочитывал множество документов — по замечанию Коткина, «поглощал протоколы допросов». В некоторых списках сохранились его распоряжения касательно тех, кого еще допрашивают: «Обождать» с расстрелом, «Бить» или даже «Бить, бить!» Артур Кестлер в романе «Слепящая тьма» показал, что коммунистической партии — самой истории! — требовалось, чтобы подсудимый признал вину и тем исполнил последний долг перед революцией.

Приговоры делились на две категории: первая (расстрел) и вторая (десять лет тюремного заключения). 10 июня 1938 года центральный аппарат госбезопасности подал Сталину список из 127 человек, 122 из них, в том числе Соломона Левенсона, предполагалось расстрелять. На сопроводительном письме — две подписи синим карандашом, утверждающие приговоры: Сталина и Вячеслава Молотова.

Через десять дней на «суде» Левенсона признали виновным и в соответствии с законом в тот же день привели приговор в исполнение. Возможно, его расстреляли не в Коммунарке, а где‑то в другом месте, но, скорее всего, привезли в Коммунарку и там казнили. Похоронен он совершенно точно в Коммунарке, и 83 года спустя я первым из его потомков посетил место его погребения.

Сталин определял политику общественного развития в СССР как «национальную по форме, социалистическую по содержанию»; в Советском Союзе национальность всегда была важной частью биографических сведений. В находящихся в распоряжении «Мемориала» скудных данных о жертвах репрессий этот пункт тоже присутствует. В небогатом досье Левенсона помимо года рождения, партийности и домашнего адреса указана и национальность — еврей. Я думал об этом, когда, устремив взгляд на деревья, по древней еврейской традиции читал теилим (псалмы) о душах усопших.

Русская православная церковь, в ведение которой ФСБ передала Бутово и Коммунарку, возвела на их территории храмы. Дымок, который я почуял в Коммунарке, шел из трубы выстроенной не так давно деревянной воскресной школы. Со временем в Коммунарке появились мемориалы, в том числе расстрелянному правительству Монголии. Есть здесь и заламинированные плакатики и таблички, сделанные родственниками погибших: таблички воткнуты в землю, привязаны к деревьям. В 2018 году после многолетних дебатов о том, как почтить память погибших, «Мемориал» воздвиг Стену памяти из железных щитов с именами, фамилиями погибших и датами смерти всех, кто был расстрелян и/или захоронен в Коммунарке. Я без труда отыскал на щите прадеда и его старшего брата Михаила.

Воздух был морозен, лес красив, и, не считая далекого гула шоссе, я слышал лишь скрип снега под моими ногами. Впрочем, не стоит удивляться тому, что в Коммунарке чудо как хорошо. Некогда здесь была дача Генриха Ягоды, непосредственного предшественника Николая Ежова на посту главы НКВД. Ягода, как и Ежов, рьяно исполнял кровавые приказы Сталина, но 28 марта 1937 года, через несколько месяцев после своего 45‑летия, которое Ягода с размахом отпраздновал на даче в Коммунарке, его арестовали, а его любимую дачу конфисковали. Решение превратить территорию дачи в расстрельный полигон, видимо, берет начало в недатированной записке Ежова Сталину. «Дачу Ягоды — чекистам», — написал Ежов, имея в виду репрессированных сотрудников НКВД. Кладбище на территории бывшей дачи появилось 2 сентября 1937 года — с расстрелом восьми бывших агентов НКВД, первых жертв Коммунарки. (Расстрелы на Бутовском полигоне начались месяцем ранее.) Но коммунистической партии не хватало земли для захоронений, а потому в конце октября Коммунарку открыли для всех. Расстреливали здесь на протяжении года едва ли не каждую ночь.

Дача Ягоды — деревянная, одноэтажная, выкрашенная зеленой краской — сохранилась; сейчас в ней дом причта. От ворот Коммунарки к даче ведет сосновая аллея. Подойдя ближе, слева от дачи можно увидеть белые стены и золотые купола храма, справа — новенькое здание воскресной школы; сама дача чуть дальше, в глубине. Вид на нее загораживает лишь детская площадка на опушке. «В 1990‑х, — пишет журналист Дэвид Саттер, — ФСБ выяснила, что в самом здании бывшей дачи Ягоды никого не расстреливали, туда приводили приговоренных и заполняли документы».

Я оглядываюсь, силясь представить, как тут все было в 1938‑м. О том, как именно функционировала Коммунарка, историки знают немногое, поскольку не удалось найти никого, кто тогда здесь работал, но, скорее всего, здешние ночные сцены не особенно отличались от бутовских. Ночью, часу во втором или третьем, пишет о Бутове историк Лидия Головкова, «по разбитой лесной дороге тянулись вереницы фургонов», в каждом человек по 20–30, а то и по 50. Порой издали до местных жителей долетали крики. На полигоне подсудимым зачитывали приговоры, проверяли их персональные данные. Потом приговоренных «уводили по одному» ко рву, будущей их могиле. «Их убивали на краю рва выстрелом в затылок, почти в упор». Самому юному из жертв Бутова — тех, чьи данные сохранились, — было 15 лет, самому старшему — 80. Палачей выбирали из офицеров, идеологически выдержанных, веривших в революционную мораль своей деятельности, и все равно в ночи расстрелов им выдавали водку, так что обратно в Москву их привозили в стельку пьяными.

В Бутове что ни день расстреливали по сотне человек, максимальное зарегистрированное число казней достигало 562. В Коммунарке масштабы деятельности были скромнее, но мне удалось подсчитать, что в ночь, когда расстреляли моего прадеда, всего казнили минимум 103 человека.

В тот день, когда мне довелось побывать в Коммунарке, тамошние дороги расчистили от снега. Равно как и территорию при церкви и аллеи у мемориалов. Но дорожка даже к ближайшему из известных мест захоронений была покрыта снегом. И чтобы к нему подобраться, нам с моим другом Ильей пришлось торить тропку в полуметровых сугробах. Не знаю, часто ли люди навещают захоронения в Коммунарке, но после недавнего снегопада мы явно были там первыми.

Обычно массовые захоронения со временем становятся видны, поскольку в таких местах проседает земля (трупы ведь разлагаются), но в Коммунарке все иначе. Расстрелянных закапывали в лесу, и обилие корней не давало земле просесть. Среди деревьев, насколько хватает глаз, — красно‑белые сигнальные столбики, отмечающие места погребений. Солнце слепит, отражаясь от снега, так что трудно разглядеть кладбище, не говоря уже о том, чтобы узнать в нем место, где творились невыразимые зверства. Сказать по правде, меня как еврея больше всего поразил православный крест, возведенный на месте захоронений. Мы постояли в молчании, я прочел теилим, и мы направились к выходу.

Левенсон был евреем, и многие его потомки, включая меня, любавичские хасиды. Поэтому, когда мы с Ильей вернулись в машину, я спросил его, наложил ли он тфилин. Оказалось, еще нет; смеркалось, и у ворот Коммунарки Илья обмотал руку черными ремешками тфилин и повязал на лоб черную коробочку. Илья прикрыл глаза правой ладонью и прочел «Шма, Исраэль», главную молитву иудаизма: «Слушай, Израиль: Г‑сподь — Б‑г наш, Г‑сподь один!»

Учитывая, что по еврейской традиции эту молитву читают перед смертью, вряд ли ее слова произнесли в Коммунарке впервые.

Бутово от Коммунарки отличалось еще тем, что Коммунарка предназначалась для элиты. Здесь погребены Николай Бухарин, Николай Крестинский, Алексей Рыков и его жена. Ягода, еврей, сын ювелира, с начала 1920‑х годов — человек Сталина в органах госбезопасности, похоронен на территории своей бывшей дачи: у русских своеобразное чувство юмора. Разумеется, среди репрессированных сотрудников НКВД были не только евреи: давний коллега Ягоды, один из основателей ЧК латыш Яков Петерс тоже лежит в Коммунарке. Среди жертв Коммунарки — не только члены коммунистической партии. Здесь окончился земной путь многих видных общественных деятелей — инженеров, врачей, архитекторов, экономистов.

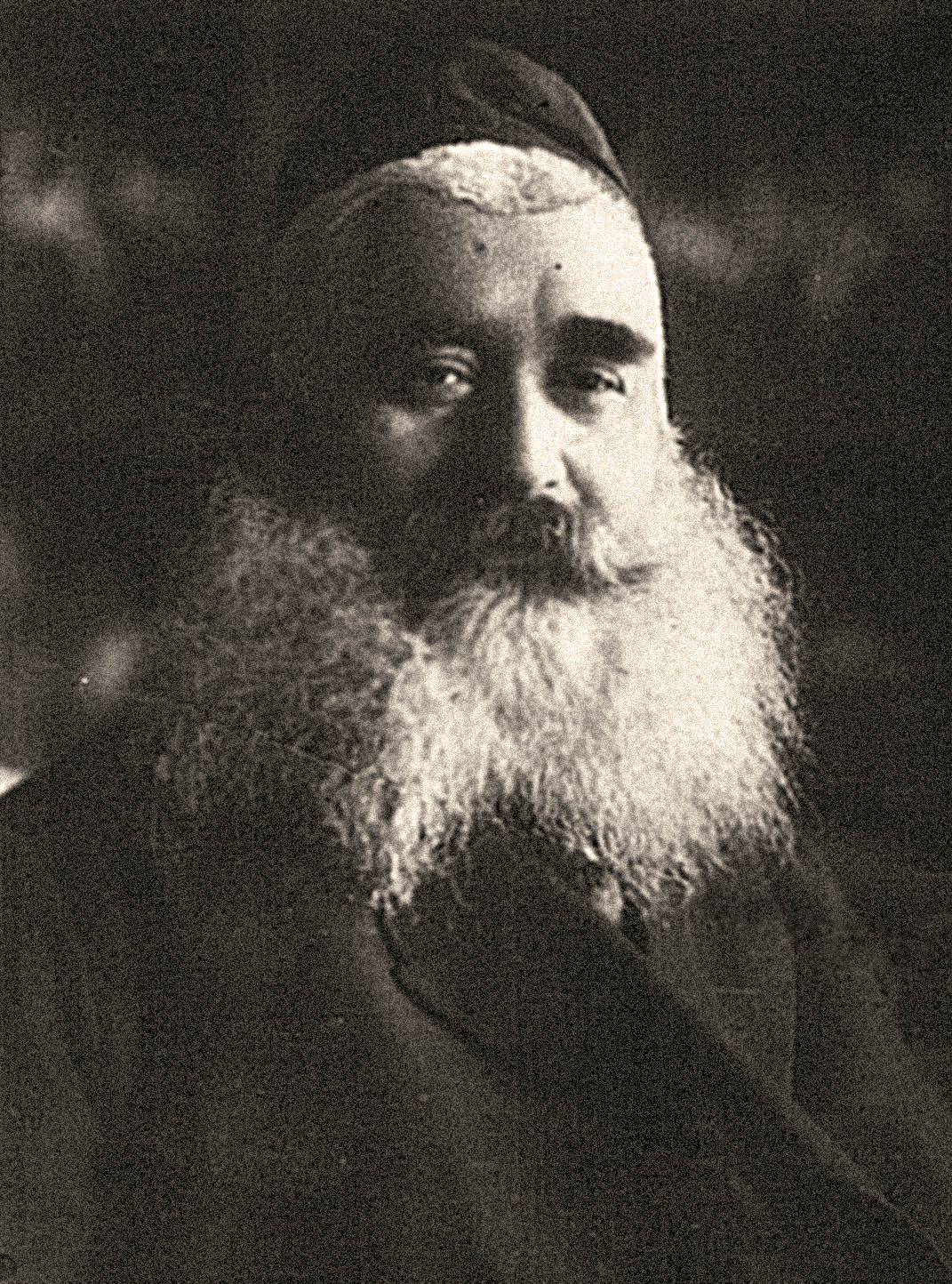

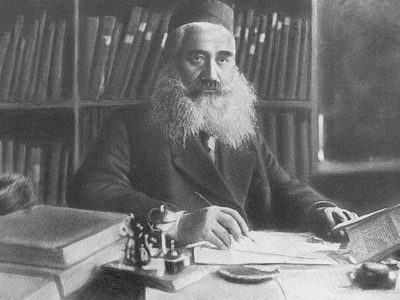

Евреи склонны обращать внимание на то, кто погребен рядом с их предками, и мне вчуже приятно сознавать, что мой прадед помимо энкавэдэшников и старых большевиков делит вечный покой с раввином Шмарьей‑Лейбом Медалье, любавичским хасидом, с 1933‑го по 4 января 1938 года (день, когда его арестовали) — главным раввином Москвы. Советских евреев, мучеников за веру (большинство из них — любавичские хасидим), как правило, судили «тройки» и хоронили в Бутове — разумеется, тех, кто жил в Москве. Но Медалье был важным человеком, поэтому им занимался центральный аппарат госбезопасности.

Медалье делал все, что в его силах, для укрепления традиционной еврейской жизни в Москве. Ему среди прочего предъявили обвинение в том, что он общался с шестым Любавичским Ребе Йосефом‑Ицхоком Шнеерсоном, в 1927 году того арестовали, выслали из СССР, однако Ребе оставался главой советских евреев.

Пытки и допросы длились несколько месяцев, но раввин стоял на своем: в антисоветской деятельности не замешан. Как и его жена Двора — она активно писала в Кремль. 13 апреля 1938 года, за несколько дней до Песаха, она послала письмо сталинскому приспешнику Лазарю Кагановичу, умоляя позволить ей передать мужу в тюрьму мацу и кошерную пищу, поскольку знала, что ничего другого он есть не станет. В другой раз адресовалась напрямую к Сталину: «Я обращаюсь к вам, глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, с просьбой помочь освободить моего мужа. Единственное обвинение, какое можно ему предъявить, — то, что он раввин».

Именно это и было сделано. 19 апреля 1938 года, в третий день Песаха, имя Медалье появилось в сталинских списках. Решение о его казни вместе с прочими 113 жертвами было подписано Сталиным, Молотовым, Ждановым и Кагановичем. Девять дней спустя военная коллегия признала Медалье виновным по статье 58, пункты 8 и 11, советского Уголовного кодекса, и приговорила к расстрелу. Его имя я тоже нашел на Стене памяти в Коммунарке.

Соломон Левенсон (р. 1897) не был ни раввином (и вообще человеком религиозным), ни видным большевиком. Но второе относится к его старшему брату, упомянутому выше Михаилу Левенсону (р. 1888). Братья происходили из большого и состоятельного купеческого рода, проживавшего в Иркутской области: там осел их дед, бывший кантонист, после 25 лет обязательной службы в царской армии. Дед, тоже Соломон, сколотил состояние на торговле зерном. Дело унаследовал его сын Авраам, приумножил семейные капиталы и стал купцом первой гильдии. В Иркутске до сих пор стоят принадлежавшие Аврааму огромные конюшни, украшенные его коваными инициалами.

Мать Авраама была женщина богобоязненная, упрекала невесток за то, что те недостаточно строго соблюдают еврейские традиции, но дети ее направили свой пыл в иное русло. Правда, какие‑то обязательные традиции они все‑таки соблюдали: всем сыновьям делали обрезание, мой прадед Соломон на брисе получил имя Шломо‑Залман. Одна из его сестер стала рьяной сионисткой, четверо из пяти братьев в той или иной степени занялись революционной деятельностью.

Старшего брата, Гедалью Левенсона, социалиста‑революционера (эсера), убили в 1906 году при попытке ограбить банк, дабы раздобыть деньги для нужд революции; ему было 20 лет. Второй по старшинству, Михаил (Меир), тоже был эсером. Бежал из царской тюрьмы, десять лет провел в эмиграции в Европе, выучился там на врача. После февральской революции 1917 года приехал в Петроград и присоединился сперва к левым эсерам — они были радикальнее обычных социал‑революционеров, потом к партии Ленина. Как член Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Петроградского совета, Михаил принял участие в большевистском октябрьском перевороте.

После того как левые эсеры разошлись с Лениным, Михаил вернулся в Иркутск, участвовал в партизанских действиях против белогвардейцев во главе с адмиралом Александром Колчаком, самопровозглашенным верховным правителем России. В январе 1920 года Колчака арестовали, «судили» в Иркутске и расстреляли постановлением военно‑революционного комитета. На приказе о расстреле адмирала четыре подписи, и одна из них Михаила. Он вступил в партию большевиков, переехал в Москву, со временем занял пост торгового представителя СССР в Италии, впоследствии был председателем правления Торгсина. В 1936 году стал заместителем Израиля Вейцера, народного комиссара внутренней торговли СССР.

Осенью 1937 года в рамках большого террора по Наркомторгу прокатилась волна репрессий, уничтожившая и Вейцера, и всех его подчиненных. Днем 14 октября Михаила на выходе из его кабинета в наркомате арестовали агенты НКВД, дожидавшиеся в приемной. Судя по тому, сколько времени Михаил провел в заключении, а также по его тюремным фотографиям, его нещадно избивали. Имя его вошло в один из сталинских списков — от 20 августа 1938 года — с припиской Ежова: расстрелять всех 670 человек, указанных в перечне. «За», — черкнул в ответ Сталин и поставил подпись — инициалы.

Карьера Соломона складывалась иначе, чем у старшего брата, но и он в конце концов очутился в Коммунарке — как родственник Михаила. Моя бабушка Ольга, дочь Соломона, ей тогда было 12 лет, не раз замечала, что после ареста дяди отец ее дома о чем‑то шепчется с кем‑то из родственников, стараясь держаться так, чтобы их не было видно в окно. «Он уже ждал, что это случится», — поясняла мне бабка.

После Гражданской войны многие в России пребывали в состоянии эйфории. В 1945 году Исайя Берлин спросил Сергея Эйзенштейна, какой период своей жизни он считает лучшим, и режиссер ответил, не задумываясь: «Начало 1920‑х. Вот было время. Мы были молоды и творили чудеса».

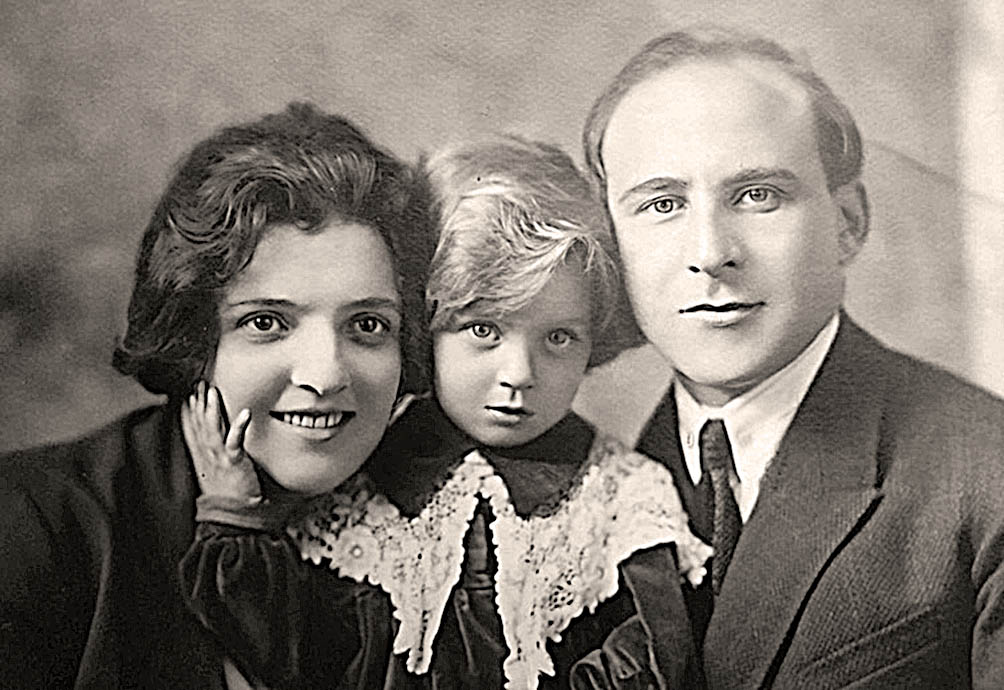

В такую‑то пору Соломон Левенсон прибыл в Москву учиться на юриста; вполне естественно, что и ему передалось царившее вокруг оживление. Душа честная и чувствительная, он отверг предложение отца помочь ему откупиться от воинской повинности, пошел служить в царскую армию, в Первую мировую воевал на передовой. Тогда же присоединился к эсерам, некоторое время был депутатом солдатского совета. В Москве старшие братья убедили Соломона вступить в партию большевиков и, как впоследствии назвал это один из его уцелевших родственников, «протолкнули» его в партаппарат. Вскоре Соломон познакомился с Дашей, еврейской девушкой из белорусского местечка. Даша была настолько одержима революционным духом эпохи, что Соломон при знакомстве соврал ей, будто отец его зубной врач, а не купец. Они поженились, поселились в центре Москвы, в нескольких минутах ходьбы от Большого театра. Но и тогда Левенсон чувствовал себя неуютно.

Даша была моложе Соломона: когда она перебралась в Москву, ей не было и двадцати. Коммунистка более истовая, чем супруг, году в 1924‑м она заявила мужу, что тоже хочет вступить в партию. Он сразу отверг эту идею. «Хватит нам в семье и одного члена партии», — пояснил он. Для него‑то обратной дороги не было — вступишь в партию, выйти уже не получится, но это дальновидное решение мужа уберегло Дашу от ужасной судьбы. В 1925 году у них родилась моя бабка, и Даша, еще не утратившая энтузиазма, хотела назвать ее как‑нибудь по‑современному, например Антенной. Но Соломон пошел и записал дочь Ольгой.

А потом настала зима 1934 года. Соломон с семьей временно проживал в деревне Змиевке, куда прибыл по заданию партии служить в недавно созданном районном парткомитете. 1 декабря 1934 года в Смольном застрелили Сергея Кирова, близкого друга Сталина, члена Политбюро, секретаря ленинградского партаппарата.

В дальнейшем возникло бесчисленное множество теорий относительно того, что произошло на самом деле. Действительно ли Кирова убили по приказу Сталина? Конквест утверждает, что так и было, Коткин заключает, что нет. Требовалось ли Сталину избавиться от Кирова, дабы приступить к так называемому большому террору? Да, требовалось, пишет Конквест, Коткин же подчеркивает, что «Сталину не требовался предлог для того, чтобы действовать, как он считал нужным». Как бы то ни было, долгое время считалось, что именно убийство Кирова положило начало большому террору. «Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934‑го. Точнее, с первого декабря 1934‑го», — писала Евгения Гинзбург в романе «Крутой маршрут».

Я могу лишь добавить то, чему была свидетельницей моя тогда девятилетняя бабка. Она запомнила, как отец держал в руках газету, на первой странице которой была большая фотография в черной траурной рамке. «УБИЙСТВО КИРОВА» — гласил заголовок. В статье сообщалось, что враг народа, некий Леонид Николаев, убил Кирова в коридоре Смольного (там размещался ленинградский обком ВКП(б)). Отец Ольги понимал: грядет нечто большее. «Помню, как папа сказал маме: “Ну, началось”».

Трудно сказать, что конкретно имел в виду Соломон, но слова его оказались пророческими. Три года спустя — и почти через десять лет после того, как Соломон не пустил жену в партию будущего и прогресса — забрали его старшего брата. А через три месяца, в феврале 1938 года, они с Дашей, вернувшись домой, обнаружили, что его дожидаются агенты НКВД.

Пока сотрудники госбезопасности обыскивали их жилище — комнату (правда, с высоким потолком) в коммуналке, где обитали еще восемь семей, Соломон украдкой поглядывал на записную книжку с телефонами родственников. Жена, прекрасно понимая, что теперь всем, кто перечислен в записной книжке, угрожает опасность, незаметно сбросила ее за диван. Когда обыск завершился, энкавэдэшники увели Соломона в машину, дожидавшуюся у подъезда.

Больше его не видели.

Соломона Левенсона в отличие от раввина Медалье и тысяч других евреев коммунисты убили не за то, что он еврей. Дело его из архивов ФСБ, как я ни пытался, получить так и не удалось, и то, что он еврей, указано лишь в графе «национальность» в списках «Мемориала». И это едва ли не самое печальное.

Правда в том, что Левенсон едва ли получил обстоятельное еврейское образование и воспитание, а его жена Даша, как большинство советских евреев, с отъездом из местечка навсегда порвала с иудаизмом. Бабке моей из детства не запомнилось вообще ничего такого, даже мацы на Песах дома у них в отличие от прочих советских евреев не водилось. Если она что и знала об иудаизме, то исключительно из произведений Шолом‑Алейхема, да и те читала по‑русски. До 1980‑х она была в синагоге всего раз: из чистого любопытства заглянула в Московскую хоральную синагогу. Об иудаизме знала лишь, что она еврейка.

Больше всего на ее жизнь повлияли арест и убийство отца. За какие‑нибудь десять лет от ее прекрасной большой семьи осталась лишь горстка родственников. Из дочери молодых евреев, полных эфемерных надежд, Ольга превратилась в дочь «врага народа», отца ее расстреляли. Логичное завершение в мире, подчинявшемся лишь человеку и его разуму. В конце 1940‑х по настоянию матери Ольга поступила в мединститут. Если ее арестовали бы, профессия врача помогла бы ей выжить в ГУЛАГе. Так было с женой Михаила, гинекологом по специальности: ее приговорили к восьми годам лагерей, но она уцелела благодаря медицинскому образованию. Бабка моя стала патологоанатомом и всю жизнь проработала в Яузской больнице.

Бабка моя не получила еврейского воспитания не только потому, что родители ее на какое‑то время — впрочем, недолгое — поверили в мечту о новой заре человечества. Советские коммунисты сделали все, что в их силах, дабы разорвать связь евреев с иудаизмом. Они целенаправленно, упорно вели борьбу с духом еврейства.

И это не только побочный эффект жизни в тоталитарном обществе. Моргентау считал борьбу с религией в Советском Союзе, в частности с иудаизмом, неотъемлемой частью борьбы режима за власть. Если режим уверен, что источник власти в нем самом, он не может жить в мире с Б‑гом. А следовательно, и с Его земным народом, евреями. Само существование евреев как евреев постоянно напоминало коммунистам, что миром правит Б‑г, а не они. «В частности, иудаизм бросает вызов любому тоталитарному режиму, ибо в силу своих преданий иудаизм со времен библейских пророков обязывал правителей Израиля подчиняться моральным принципам, — заявил Конгрессу Моргентау. — И тот режим, для которого истина — лишь побочный продукт его собственной власти, поневоле ощущает в этом требовании иудаизма покушение на свой авторитет».

В 1937–1938 годах история требовала арестов и казней сотен тысяч мужчин и женщин — и духовного уничтожения евреев. Если рассматривать дело с подобной точки зрения, можно ли было ожидать, что советские евреи выдержат натиск истории?

А они выдержали. И не номинально, но и на деле: тому есть тысячи примеров. Моя бабка всю жизнь уверяла, что никак не могла быть религиозной, поскольку получила советское образование, однако она все же чувствовала связь с нашим Б‑гом. Каждую неделю она читала Тору, десятилетиями посещала шабатние трапезы, постилась в Йом Кипур. Тридцать лет, до самой своей смерти, она как величайшую ценность хранила долларовую купюру, которую подарил ей седьмой Любавичский Ребе, Менахем‑Мендл Шнеерсон. Учитывая ее извилистый жизненный путь, иначе как чудом это не назовешь.

Ребе, как никто из еврейских лидеров, понимал положение советских евреев. Он родился и вырос на территории будущего СССР, был очевидцем октябрьской революции, помогал отцу и тестю хранить традиции иудаизма в Стране советов. Его тестя и предшественника Ребе Йосефа‑Ицхока Шнеерсона в конце концов освободили из советских застенков. А отец Менахема‑Мендла Ребе Леви‑Ицхок Шнеерсон так и умер в ссылке (это было в 1944 году). В 1927 году шестого Любавичского Ребе выслали из СССР, но он никогда не забывал о советских евреях, даже из‑за границы стремился облегчить их жребий, руководил подпольной сетью активистов в СССР.

Говоря о советских евреях, Ребе часто цитировал мидраш об исходе, искуплении еврейского народа, ставшем символом будущих искуплений. «Рав Гуна сказал от имени Бар‑Каппары, — говорится в мидраше “Ваикра раба”, — народ Израиля вывели из Египта… потому что он не менял имена: вошли как Реувен и Шимон и вышли как Реувен и Шимон».

Во время долгого египетского пленения евреи отошли от своих традиций. Они позабыли Б‑га, но был ли у них выбор. Однако они сохранили свои еврейские имена. Ведь имя — отражение сущности человека, того, что остается, когда исчезает все внешнее, наносное. Каббала учит, что суть души, йехида, — искра в каждом еврее, в буквальном смысле частица Б‑га. Она связывает человека с Б‑гом, от века делает евреев вечным народом. Эта искра вне времени и пространства, ее нельзя отлучить от Б‑га. Хотите ее вызвать? Назовите ее по имени: так окликают теряющего сознание человека. В глубине ее — одно‑единственное слово: «еврей».

«Российские евреи на протяжении шестидесяти лет не знали ни минуты покоя в том, что касается еврейской жизни и традиций, — с болью заметил Ребе в 1983‑м. — И тем не менее они вошли как Реувен и Шимон и выйдут как Реувен и Шимон. Это видно. Мне регулярно шлют сведения оттуда, иногда фотографии — это Реувен и Шимон!»

Как им это удалось? С еврейской песней, воспоминанием, вздохом. Некоторые в глаза не видели свитков Торы, заметил Ребе по другому поводу, «но одно они знали точно: их бабки сказали им, что они евреи».

На склоне дней моя бабушка вдруг вспомнила, как мать учила их с младшим братом писать алеф‑бет. По‑русски пишут слева направо, как во многих других языках, и увиденное поразило бабушку и ее брата. «Видите? — сказала им мать. — Я могу писать справа налево».

Ольга Левенсон скончалась в 2021 году, в Лаг ба‑омер, в возрасте 96 лет, и похоронена на еврейском кладбище в Бостоне. Останки ее отца по‑прежнему покоятся в лесу Коммунарки, но память о нем увековечена на надгробии дочери. Там написано на иврите: «В память о Шломо‑Залмане, сыне Авраама… Да отмстит Г‑сподь за его кровь. Убит в дни террора в СССР, 21 сивана 5698 года».

Через столетие с лишним после того как Соломона Левенсона во время бриса нарекли Шломо‑Залманом, несмотря на все ужасы, репрессии, забвение коммунистической эпохи, его снова назвали еврейским именем: вечная память сыну вечного народа. Реувен и Шимон все‑таки вышли из Египта.

Оригинальная публикация: The Jews in Defiance of History

Читая мемуары евреев в России

Рассказ о последнем раввине