Терезиенштадт как сообщество принуждения

Материал любезно предоставлен Tablet

Hans Günther Adler

Theresienstadt 1941–1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft

[Терезиенштадт 1941–1945: облик сообщества принуждения

]Tübingen: J. C. B Mohr, 1955.

Порой по самым разным причинам книги исчезают, пропадают или проходят незамеченными. Даже если книгу встретили на «ура», впоследствии она может оказаться в тени, угодив в разряд узкоспециальной литературы или получив отпугивающий многих читателей гриф «классика». Что‑то среднее между всеми этими случаями — судьба исследования Ганса‑Гюнтера Адлера «Терезиенштадт 1941–1945: облик сообщества принуждения» (1955) . Первое издание удостоилось единодушных похвал, второе появилось всего пять лет спустя. В Германии сегодня продолжают выпускать дополнительные тиражи переиздания 2005 года, приуроченного к 50‑летию книги. Однако, в отличие от таких работ, как «Уничтожение европейских евреев» Рауля Хильберга или «Теория и практика ада» Ойгена Когона , книгу Адлера редко читают и цитируют. Главная причина состоит в том, что на английский ее перевели только в 2017 году.

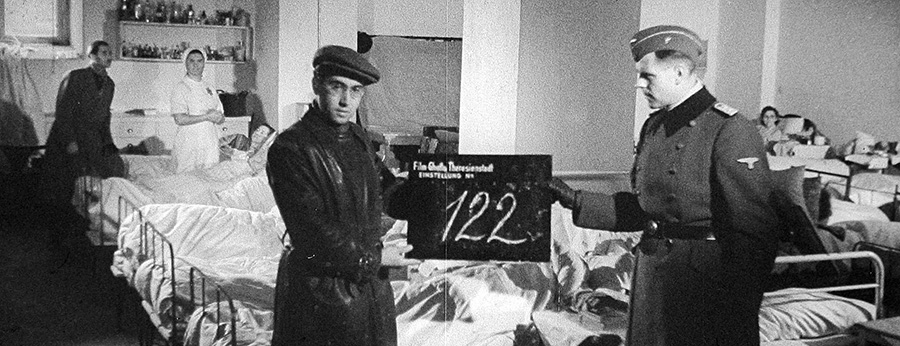

Есть и другая причина — обусловленная самой темой. Терезиенштадт непохож на Аушвиц, Бухенвальд или Треблинку: его ужасы невозможно свести к фото крематориев и газовых камер. А из широкоизвестных сведений — нацисты создали Терезиенштадт в качестве «образцового» поселения, дети‑узники исполняли там оперу Ганса Красы «Брундибар» и т. д. — аудитория делает неверные выводы: либо пожимает плечами, сочтя, что там заключенным ничего и не угрожало, либо рисует себе сентиментальную картину героического служения культуре перед лицом неминуемой смерти. Однако правда о Терезиенштадте намного сложнее и намного интереснее. И именно Адлер запечатлел ее первым.

Если вам захочется узнать об энергетической ценности суточной нормы картошки для детей в Терезиенштадте (в среднем 168 ккал), вы найдете это здесь. Вас интересует первый состав совета старейшин на момент учреждения гетто в конце 1941 года — их имена, обязанности, черты характера и гражданство? Вы и это найдете здесь. Хотите узнать о фальшивом банке, созданном в Терезиенштадте, или столь же сомнительных кафе, почтовом отделении, бакалейной лавке и магазине одежды? Это все есть в книге. А еще вы найдете здесь образчики сочиненных узниками стихов, названия сотен прочитанных здесь лекций, отзывы о многочисленных концертах, а также подробное описание ухищрений, предпринятых, чтобы втереть очки инспекции Международного Красного Креста, посетившей гетто в июне 1944 года. И конечно же, если вы хотите узнать о вывозе здешних обитателей в другие концлагеря и судьбе 140 тыс. узников, прошедших через Терезиенштадт (из них выжили лишь 15%), все это вы здесь найдете.

Поразительно, что работа Адлера, призванная всеобъемлюще охватить жизнь этого гетто и опыт его обитателей, началась еще тогда, когда сам он находился там в неволе.

Адлер родился в 1910 году. 8 февраля 1942 года его отправили в Терезиенштадт из Праги вместе с женой, Гертруд Клепетар, и ее родителями. Гертруд назначили заведовать медицинской лабораторией (кстати, ученые в Терезиенштадте проводили ценные исследования в области лечения болезней и гематологии, а также выступали с лекциями), так что она имела доступ к многочисленным протоколам, отчетам и документам, которые еврейская администрация гетто составляла по распоряжению нацистов.

Первые полтора месяца Адлер испытывал отчаяние и растерянность, но вскоре поклялся запечатлеть как ученый и литератор реальную повседневную жизнь гетто, отрезанного от внешнего мира. Ему было бы несложно трудоустроиться в еврейскую администрацию, но он сознательно предпочитал черную и непрестижную работу — каменщика, библиотекаря и тому подобную (в Терезиештадте была публичная библиотека — без малого 50 тыс. книг, в основном привезенных самими узниками), понимая: в администрации он должен будет повиноваться приказам нацистов, и поступать по‑человечески окажется невозможно.

К тому времени Адлер был уже зрелым писателем и квалифицированным научным работником. За два года восемь месяцев в неволе он написал несколько рассказов и более чем сто стихотворений, начал работать над романом, а заодно собирал документы и делал заметки в надежде когда‑нибудь написать научную работу об этом «сообществе принуждения» (он первым именно так назвал Терезиенштадт).

Перед тем как 12 октября 1944 года Адлера, Гертруд и ее мать (отца Гертруд уже не было в живых, он скончался в гетто) отправили в Аушвиц, он оставил на сохранение в Терезиенштадте черный кожаный портфель, набитый документами и литературными произведениями. А после войны вернулся забрать его у Лео Бека — почетного главы совета старейшин.

Из Терезиенштадта он унес с собой то, что стало основой его деятельности ученого, поэта, прозаика, социолога, религиозного мыслителя и историка в последующие 40 лет.

Но в октябре 1944 года до спасения было еще далеко. В Аушвице мать Гертруд отправили в газовую камеру, а сама Гертруд добровольно пошла с ней, в последний раз лучезарно улыбнувшись мужу, когда его, признанного годным к труду, уводили в карантинный лагерь. Две недели спустя его перевели в небольшой трудовой лагерь в Нидероршеле, где он работал на производстве крыльев для самолетов, а оттуда — на страшный подземный авиационный завод в Лангенштайне. В апреле 1945 года Адлера освободили американские войска.

Вернувшись в Прагу в июне 1945‑го, он узнал, что 18 членов его семьи, в том числе родители, погибли. У него остались лишь тетя, ранее эмигрировавшая в Америку, и двоюродный брат, переживший Холокост в Париже.

Вскоре Адлер осознал, что в Праге его, еврея без гражданства и вдобавок убежденного антикоммуниста, ждет незавидное будущее. Он обратился к своему другу детства Францу Берманну Штайнеру (тот занимался антропологией в Оксфорде, и война обошла его стороной), а также к Элиасу Канетти, с которым подружился в Праге до войны. Адлер понимал: надо вырваться за границу.

Но помогли ему не именитые друзья, а подруга из гимназических времен — скульптор Беттина Гросс. В 1938 году она бежала из Чехословакии и поселилась на юге Уэльса. Адлер отправил ей первое письмо, не подозревая, что она уже написала ему по собственной инициативе. Адлер рассказывал о своем душевном надломе, Беттина скорбела по своей матери (Адлер поддерживал знакомство с Бертой Гросс в Терезиенштадте, она погибла в Аушвице, куда ее привезли на том же эшелоне, что и его самого с родными). А всего через полтора месяца эпистолярного общения Беттина согласилась выйти за него замуж.

Холодным снежным вечером февраля 1947 года он прибыл в Лондон. На вокзале его встретили Канетти, Штайнер и Беттина. Пять дней спустя он на ней женился. В его чемодане уже лежал черновой вариант книги «Терезиенштадт. 1941–1945»: Адлер успел его написать, хотя вышел на свободу лишь год и десять месяцев назад.

На поиски издателя он потратил семь лет. В конце концов Ганс‑Георг Зибек, даже не дочитав рукопись, взялся выпустить ее в издательстве J.C.B. Mohr‑Paul Siebeck (том самом, которое публиковало Макса Вебера), а Теодор Адорно помог получить в Министерстве внутренних дел ФРГ дотацию в размере 8500 немецких марок на печать этой объемистой, чуть ли не тысячестраничной монографии.

После выхода книги в ноябре 1955 года потекли рекой хвалебные отзывы из европейских стран, Америки и Израиля. Адлеру написали Мартин Бубер, Гершом Шолем и президент ФРГ Теодор Хойс, приглашая встретиться лично. Было бы преувеличением утверждать, что Адлер занял прочное положение. Однако успех этой книги и вышедшего в 1958 году сопутствующего тома под названием «Утаенная правда» (сборника документов из Терезиенштадта) скоро принес ему множество предложений прочесть лекции (например, со стороны Адорно, в Институте социальных исследований во Франкфурте), высокооплачиваемую работу (Адлер писал статьи и рецензии, записывал их для радиостанций Германии), а также договор с мюнхенским Институтом современной истории на написание книги, которая стала вторым его фундаментальным трудом, — Der verwaltete Mensch («Человек под управлением»). Книга была опубликована в 1974 году.

Отчего же после такого успеха книга Адлера добралась до англоязычных берегов лишь 62 года спустя? На этот вопрос нет простого ответа. Адлер с самого начала стремился выпустить ее на английском и уже в 1948 году послал рукопись Герману Броху , а тот, подыскивая американского издателя, переслал Ханне Арендт и в редакцию журнала Commentary. Однако эти усилия не дали результата, и Адлеру пришлось полагаться на собственные силы. Позднее Арендт цитировала текст Адлера, а в книге «Эйхман в Иерусалиме» в значительной степени, хоть и ошибочно, опиралась на его тезисы, рассматривая вопрос о виновности или невиновности еврейского руководства Терезиенштадта. По некоторым сведениям, даже сам Эйхман, ожидая суда в Иерусалиме, прочел книгу Адлера, чтобы освежить в памяти содеянное.

В поддержку книги говорило все: положительные рецензии, уважение к автору, поддержка со стороны крупных деятелей и даже скандальная известность. Так в чем же была задержка с английским переводом?

Книг такого рода, как «Терезиенштадт. 1941–1945», не было тогда и не появилось доныне. Несложно понять, почему британские и американские издатели не понимали, что с ней делать. Это частично книга по истории, частично социологическое исследование, частично труд психоаналитика (три раздела книги соответствуют этим научным дисциплинам), охват — энциклопедический, повествование — захватывающее. Автор с беспощадной объективностью исследует статистические данные и со всей резкостью выносит моральный приговор и нацистскому, и еврейскому руководству лагеря. А в финале книга выявляет опасные черты современного бюрократического государства и возвышается до пророческого «обвинительного заключения» (как назвал ее Германн Левин Гольдшмидт ) по делу о «самом недавнем из неизмеримых бедствий еврейского народа», словами Адлера.

Сын автора, Джереми Адлер, в своем весомом послесловии, посвященном истории книги, ее значимости и смыслу, замечает: «Благодаря фактам вся эта история изложена правдиво, а связное изложение фактов превращает эмпирические факты в неопровержимые доказательства».

Но ракурс повествования в книге устроен еще сложнее. Адлер сам был узником два года восемь месяцев, но нигде в книге не выставляет свой личный опыт на первый план. Правда, в конце книги, в предисловии к обширно аннотированному разделу «Источники», есть четыре недлинных абзаца о пребывании автора в лагере, но это скорее сухое примечание, чем мемуары.

Движущая сила повествования — подход «включенного наблюдателя», заимствованный Адлером у антрополога Бронислава Малиновского. В Терезиенштадте Адлер велел себе: «Ты должен смотреть на жизнь в этом обществе столь же беспристрастно и трезво, как ученый, намеревающийся исследовать малоизвестное племя, а в процессе работы не смей отстраняться от любых элементов господствующего порядка» (цитирую по статье Адлера, написанной много лет спустя). Потому‑то при описании происходивших событий автор словно бы везде и нигде: он видит все, но его самого мы не видим.

Вот, например, рассказ о прибытии 1260 детей из Белостокского гетто в Терезиенштадт 24 августа 1943 года. Адлер описывает их состояние лаконично и сочувственно: «Они робели и казались немыми; многие были босы; все — в жалких лохмотьях, истощенные. Сжимали в руках маленькие узелки или молитвенники, если вообще имели хоть какой‑то “багаж”». Затем он цитирует опубликованный в 1948 году очерк на чешском языке, где сказано: когда детей повели на санобработку от вшей, они испугались, что их сейчас же отравят газом. Ведь эти дети где‑то уже слышали, что могло произойти в «душевых». В свою очередь, эти сведения стали одним из первых сообщений о газовых камерах, ожидавших тех, кого отправляли из Терезиенштадта в другие лагеря. Но обитатели Терезиенштадта либо не поверили этому сообщению, либо не имели возможности его услышать.

Адлер цитирует и послевоенные высказывания Лео Бека: тот говорил, что уже в 1941 году знал о происходящем в Аушвице, но, попав в Терезиенштадт, никому там об этом не рассказал. Много лет спустя Арендт несправедливо укоряла за это Бека. Тем не менее, когда Адлер в качестве предполагаемого очевидца описывает прибытие детей из Белостока, а затем анализирует психологические последствия неведения большинства узников Терезиенштадта о газовых камерах, он берет на себя роль наблюдателя, свидетеля, ученого и историка одновременно, а свободное владение чешским, немецким и английским позволяет ему легко оперировать различными публикациями и документами.

Впрочем, Адлер рушит «четвертую стену» своей кажущейся отрешенности, когда негодующе бичует абсурдную ситуацию: жизнь и административная деятельность продолжались, как ни в чем не бывало, даже после того как в октябре 1943 года в Аушвиц отправили всех детей и 53 педагога, в том числе любимую сестру Франца Кафки Оттилию. Адлер цитирует ежедневный приказ совета старейшин, изданный за неделю до отправки детей, — эдакое беспечальное заявление: «По случаю Нового года совет старейшин благодарит всех за работу, проделанную в прошлом году, и выражает надежду, что все и впредь будут столь же хорошо сознавать свой долг перед общиной». Затем, процитировав в следующем абзаце ежедневный приказ от 24 ноября, двухлетней годовщины создания гетто, — банальные похвалы общине за чувство гражданской ответственности, — Адлер наконец взрывается: «Обращение продолжается в прежнем духе <…> после того, как в другие лагеря отправлено почти 56 тысяч человек! Слова кажутся бессмысленным шумом. (Эти) слова не несли никакого реального смысла; они не отражали реальную действительность… Пустые оболочки и скорлупки былой реальности влачили призрачное существование <…> блуждая, словно тени, в этом реальном мире смятенного логоневроза».

Итак, в эпизоде с белостокскими детьми мы наблюдаем развитие метода Адлера: «Узник стал наблюдателем, наблюдатель — теоретиком, теоретик — свидетелем, а свидетель — обвинителем», как формулирует его сын Джереми Адлер.

Читать книгу Адлера — дело нелегкое, но стоящее, во многом благодаря тому, что на твоих глазах в ходе повествования, в разделе «Источники» и в скрытых пластах текста складывается, наподобие фигурки оригами, становясь объемным, раскидывая щупальца, монструозный образ Терезиенштадта.

В итоге надежды Адлера сбываются: читатель «в силах хотя бы чуть‑чуть сопереживать этому невероятному миру» и «может осознать, какие события назревают, уяснить, что это “гетто” было гораздо сюрреалистичнее всех других лагерей». Разница с Аушвицем, писал Адлер, в том, что в Терезиенштадте «правда лишь изредка появлялась из‑за завесы мрака, наскакивала на людей, а затем, после минутного ужаса, отпускала их, позволяя вернуться к замаскированному под жизнь существованию».

В книге «Терезиенштадт. 1941–1945» опыт этих недолгих проблесков истины воссоздается на каждой странице, но есть отличие: глубокие мысли, сухие данные и первоисточники в итоге сплетаются в целостную панораму, всестороннюю, но выдержанную в едином стиле.

Некоторые сочли, что еврейскую администрацию Адлер осудил несправедливо, либо ошибочно решили, что его критика отдельных лиц направлена против целых групп людей, например сионистов и коммунистов. Беньямин Мурмельштейн , последний глава совета старейшин, даже попытался отсудить у издательства 5 тыс. марок, требуя вычеркнуть из первого издания одну фразу. Мурмельштейн нашел в ней неявное утверждение, что он лично организовал вывоз последней партии узников в Аушвиц. Из второго издания Адлер эту фразу убрал, и дело кончилось примирением сторон. Но в тексте сохранилось холодное замечание: «У Мурмельштейна, казалось, были мощные защитные механизмы, сдерживающие его сочувствие» к страданиям собратьев по неволе.

Впрочем, Адлер делал такие колкие замечания вовсе не из враждебности. Он уверяет: «Эти вопросы, которые я ставлю со всей серьезностью, заданы вовсе не с целью кого‑либо обличить или реабилитировать. Единственная их цель — помочь нам глубже постичь трагедию руководителей (трагедию, в которой нет их вины) и лучше понять их недостатки и неудачи, которые действительно можно поставить им в вину».

Проводимое здесь разграничение — тонкая грань между сопереживанием и прощением. Адлер подчеркивает, что обязан документально подтвердить и осудить «те действия, которые выходили за пределы приказов, выполнявшихся (старейшинами) поневоле». Но все же он сопереживает их трагедии, поскольку возмездие, которое их настигло, многократно превосходит их человеческие недостатки.

Вдобавок Адлер не считал эту трагедию уникальной, постигшей только евреев. В последнем разделе книги, «Психология», он обрисовал историческую тенденцию к «механическому материализму» (термин Адлера): «образу мысли, который чужд идеям, бесцветен, грубо чувственен и существует в убогих, косно рациональных формах, неспособных ни разглядеть, ни принять потенциальные возможности жизни». Такой образ мысли, считал Адлер, — гнойный нарыв в сердцевине современности.

На взгляд Адлера, национал‑социализм был не первопричиной механического материализма, а одним из его проявлений. А значит, он может возродиться и действительно возрождается всякий раз, когда «сила (берет на себя) роль рока». В результате живым олицетворением «бессилия (становится) человечество, низведенное до статуса товара, каковой товар сортируют, нумеруют и по волшебству статистики превращают в объект извращенного мистицизма».

Тут уместно рассмотреть современное государство и все разновидности бездушной бюрократии. Приглядеться к щупальцам интернета и соцсетей, исподтишка проникшим в нашу обыденную жизнь. Призадуматься, когда по нашим телеэкранам бредет очередная вереница беженцев, потерявших все. Вот где вы найдете «механический материализм», который Адлер считал коренной причиной беды, до сих пор подстерегающей нас у порога. Эта беда — возникновение нового мира, где «человечество будет уничтожено массовизацией, если с ней безропотно смирятся, а любая идеология формирует механический суррогат, подменяющий собой кипучую умственную жизнь образованного человека».

В октябре 1947 года в письме к другу детства Адлер так охарактеризовал свою книгу: «Вывернутый наизнанку роман Кафки, транскрибированный по правилам реальной действительности». Он хотел сказать, что ему не потребовалось выдумывать свой кошмарный мир, отражающий язвы современности. Чтобы показать, как они ужасны, он попросту описал на бумаге лагерную обыденность. Осуществление этого замысла стало для автора настоящим «освобождением», как он сам сказал в интервью в 1986 году, за два года до кончины.

Таким же освобождением потенциально может стать эта книга для внимательного читателя, ведь ее цель — не пугать или шокировать, а просвещать и предостерегать. «Механический материализм со всем его идеологическим фиглярством поныне растет, как на дрожжах, — заключает Адлер. — Терезиенштадт по‑прежнему возможен».

Оригинальная публикация: The Coerced Community of Theresienstadt

Мистики по необходимости: книга о творчестве музыкантов-евреев в концлагере в Терезине

The New Yorker: Еврейский трубач, развлекавший музыкой нацистов, чтобы выжить в Холокосте