В воскресенье, 15 января, ушел из жизни бывший глава ешивы “Томхей Тмимим” раввин Меир Грузман. “Лехаим” публикует воспоминания рава об отце, о детстве в эвакуации в Самарканде и о репариации в Эрец-Исраэль в 1946 году.

Меня зовут Меир Грузман, я родился в 1934 году в Москве. Но чтобы понять, кто я и что я, начну рассказ со своего отца — Мордехая Грузмана.

Он родился в 1906 году в еврейском местечке Смотрич, неподалеку от Каменец-Подольска. До революции все жители местечка были религиозными, а всего лишь через шесть лет после революции 1917 года в местечке остались только два молодых парня, ежедневно накладывавшие тфилин. Все ушло, все пропало, все погибло в кровавом вихре большевизма!

Отец был одним из этих двух парней. Его семья испокон веку принадлежала к хасидам Ружинского ребе. В тех краях о Хабаде почти не слыхали. В ешиве отец никогда не занимался, но то, что знал, он знал во всех подробностях и очень глубоко. Учился он у моего деда — реб Меира-Цви, который на старости лет совершенно ослеп, но помнил наизусть весь Талмуд. Когда они вместе занимались и отец пропускал какую-то фразу из комментария Раши к Талмуду, дед тут же останавливал его и цитировал ее.

Меир Грузман в своем кабинете. Кфар-Хабад. 2009 год

Когда отцу исполнилось восемнадцать лет, ему пришлось искать работу — времена стояли тяжелые, семья не могла продолжать его кормить. И он сразу же принял для себя принципиальное решение, которого свято придерживался всю жизнь: будь что будет, а по субботам он работать не станет.

Давление со стороны большевиков было настолько мощным и всеохватывающим, что почти вся молодежь приняла — кто добровольно, а кто из страха — их идеологию.

Мой отец был редким исключением, и поэтому к нему большевики применили особый подход. Они понимали: угрозами его не сломить. И решили действовать иначе, попытавшись соблазнить его «пряником» — дали должность учителя идиша в школе. Это была хорошая работа — чистая, интеллигентная и неплохо оплачиваемая. Ему даже позволили не преподавать по субботам. Но долго так продолжаться не могло, вскоре отец понял: от него хотят, чтобы он не просто учил детей языку, а и проповедовал большевистские идеи. Отец категорически не был готов принимать участие в оболванивании еврейских детей. И уехал. Было это в 1926 году.

Чтобы его не нашли, он отправился в большой, густонаселенный промышленный центр — столицу Донбасса Сталино. Начал искать работу. Но куда бы он ни подался, везде требовалось выходить по субботам. А какая работа была в Сталино — в угольных шахтах…

В дирекции одной из шахт он столкнулся с несколькими еврейскими ребятами, тоже искавшими работу. Ребята оказались из религиозных семей. Но к тому времени уже ничего не соблюдали. Так получилось, что буквально на следующий же день, в четверг, их всех приняли на какую-то шахту. Отработали они спокойно два дня, и тут наступает суббота.

В субботу утром выпал густой снег, и отец говорит этим ребятам: «Давайте не пойдем в шахту. А если будут допытываться, что да как, то скажем — заблудились. Мы в Сталино люди новые, только приехали. А снег все замел, и мы… не нашли дорогу на шахту». Они стали возражать: «Как же так, нас приняли с условием, что выходим шесть дней в неделю». Отец-то в своей жизни никогда по субботам не работал, а они успели отойти от соблюдения заповедей довольно далеко, и для них в нарушении субботы уже не было ничего из ряда вон выходящего. Но отец их убедил. В понедельник они пришли на шахту, и когда мастер спросил, почему прогуляли, то, как и сговаривались, сказали ему, что заблудились из-за снега. Но он все сразу правильно сообразил и поднял крик: «Не делайте из меня идиота, я что, не понимаю, что вы не пришли из-за своей еврейской субботы! Убирайтесь отсюда, мне такие работнички не нужны».

А как раз в этот момент мимо проходил другой мастер. И говорит: «Мне срочно нужен человек в шахту, кто из этих ребят хорошо работал?» И мастер-грубиян показал на моего отца: «Вот этот».

Отца взяли в забой, а тех ребят уволили. Так вот и получилось — тех, кто был готов работать в субботу, выгнали, а того, кто ее не нарушил, — оставили. Ему досталось прекрасное место в забое — кладовщика на складе инструментов. По субботам он должен был там физически присутствовать, но ничего не делал.

Шахтерская карьера отца закончилась через пять лет, когда он заболел тифом. Болезнь протекала тяжело, и он свалился прямо в шахте. Его немедленно отправили в больницу, но поскольку это была очень заразная болезнь, его уволили. Он пролежал в больнице около двух месяцев и чудом выжил. А когда пришел в себя, то понял, что в Сталино ему больше делать нечего, и отправился в Москву.

Там он познакомился с любавичскими хасидами, начал молиться в их миньяне. Это был тайный миньян, который собирался в частном доме, расположенном на Алексеевке, неподалеку от ВДНХ. Материальные дела тоже наладились — он устроился сторожем на завод, снял койку — не комнату, а койку, у какого-то нееврея.

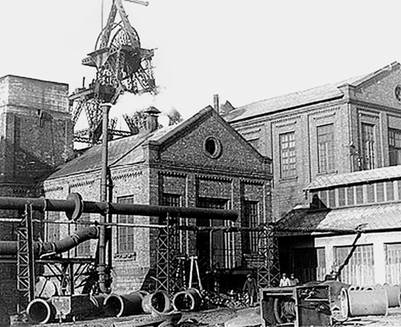

Копёр — машина-установщик свай на одной из шахт Сталинской области. 1931–1932 годы. Госархив Донецкой области

Приближался праздник Песах — первый для отца в Москве. Но провести седер в квартире, где он жил, не было просто никакой возможности. Ведь отец снимал койку, так что не имел даже своего стола. Ну, в самом деле, как читать Агаду и проводить седер, сидя на койке в окружении нееврейских хозяев дома?

Напрашиваться к кому-то в гости было неудобно, отец еще не успел обзавестись друзьями. Но выхода не оставалось. В миньяне он познакомился с пожилой женщиной по фамилии Бергер. Она была из семьи польских беженцев, оказавшейся в России еще во время первой мировой войны. Отец обратил на нее внимание потому, что она каждый день молилась с необычайным вдохновением. И, преодолев смущение, отец спросил, не знает ли она кого-нибудь, у кого он мог бы провести Песах. И она пригласила его к себе. Песах прошел замечательно. Во время праздника он познакомился с дочерью этой женщины, Фаней. Отец сразу влюбился, и она ответила взаимностью. Фаня была комсомолкой, и, хотя родители ее все соблюдали, сама она заповедей придерживалась уже не очень строго. Но отец объяснил ей: если она готова стать его женой, то законы Торы должна выполнять в точности. Фаня согласилась, и спустя несколько месяцев после Песаха им поставили хупу.

Зарплаты сторожа для содержания семьи уже не хватало, и отец нашел новую работу, которой занимались тогда многие хабадники, — трикотаж. Его приняли в артель, выдали ткацкий станок, и он начал работать на дому — ткал чулки, носки, колготы.

Основное преимущество этой работы заключалось в том, что не нужно было ходить на фабрику. То есть проблема соблюдения субботы не возникала.

Как и было условлено с Фаней до свадьбы, молодая семья вела религиозный образ жизни. Отец даже отрастил бороду, что по тем временам было для человека его возраста большой редкостью. В 1934 году появился на свет я, а спустя полтора года — мой брат Йеуда.

Наш дом был всегда полон людей. Тогда в Москву приезжали религиозные евреи, добивавшиеся выездных виз. Без прописки нельзя было находиться в столице более двух-трех дней. А где такие люди могли прописаться? И наша квартира превратилась в своеобразный постоялый двор. Бесплатный, конечно, денег ни с кого отец не брал. Собственно, это была не квартира, а одна комната с небольшой кухонькой. Располагалась она на Алексеевке, неподалеку от дома, где находилась тайная синагога.

Все это не осталось незамеченным для недреманного ока властей. Но ничего, кроме нарушения паспортного режима, отцу никак нельзя было вменить. Да и то режим нарушал не он, а его гости. Тем не менее однажды к нам пришла милиция и, уж не знаю, под каким предлогом, провела обыск. Изъяли все деньги, что были в доме, и арестовали отца.

В тюремной камере, где оказался отец, содержались пятьдесят человек.

Делать в камере было нечего, и заключенные постоянно вели между собой разговоры на разные темы. Понятно, что и по поводу религии. И вот однажды, месяца через три после ареста отца, у него возник особо ожесточенный спор: есть ли Б-г.

Один из оппонентов сказал отцу: «Ну, Мордхе, посуди сам, вот ты человек глубоко религиозный — ничего не ешь, молишься три раза в день. Если бы Б-г существовал, Он бы не позволил тебя арестовать и не допустил бы, что бы ты заживо гнил здесь, в этой зловонной дыре. И уж, во всяком случае, Он постарался бы вызволить тебя отсюда. Но проходят дни, недели и месяцы, а ты по-прежнему здесь, и твой Б-г ничего не делает для тебя. Значит, его попросту нет! Мир возник случайно, в результате каких-то космических катаклизмов, о которых мы пока не имеем понятия. И существует не по чьей-то воле и не под чьим-то управлением, а сам по себе — по законам природы».

Меир Грузман. Москва. 1938 год

Отец ответил, что утверждения о случайности возникновения Вселенной, без воли Творца, не выдерживают никакой критики. «Разве вы сможете поверить, что, скажем, “Интернационал” не был написан поэтом, а получился у него просто так, потому что чернильница пролилась и чернила сами собой образовали стихи?» — спросил отец у своих оппонентов. И сам же ответил: «Того, кто утверждал бы нечто подобное, вы сразу подняли бы на смех. Так как же вы верите, что весь наш огромный мир, со всеми его творениями, со всеми его физическими законами, действующими строго и неизменно, вся эта колоссальная вселенская гармония возникла случайно? Сам факт существования нашего мира и есть лучшее доказательство того, что у него есть Творец».

Эти доводы очень понравились сокамерникам отца. До такой степени, что они громко зааплодировали. И тут с грохотом распахнулась дверь в камеру. Все были уверены, что надзиратель сейчас устроит им выволочку за то, что устроили шум. Но надзиратель громко скомандовал: «Грузман с вещами на выход!»

Все поняли, что отца освобождают, и закричали еще громче: «Вот теперь ты на самом деле доказал нам, что Б-г существует!»

Когда в 1941 году началась война, Москву почти сразу же стали бомбить, и я хорошо помню, как мы бегали в бомбоубежище. И родители решили уехать в Самарканд, там уже жили хабадники.

Началась новая жизнь, но для меня все оставалось по-прежнему. Как и в Москве, я не занимался в школе, ко мне приходил меламед, и я продолжал изучение еврейских дисциплин. Вообще, я ни одного дня, слава Б-гу, так и не проучился в советской школе.

Чтобы заработать семье на жизнь, отец много чем занимался, пока, наконец, не начал делать леденцы из сахара. «Петушки» пользовались большим спросом, и дела у нас пошли хорошо. До такой степени, что родители даже смогли снять квартиру.

Шла война, а отец был призывного возраста и ему, естественно, прислали повестку на медкомиссию. Вместе с ним ее проходил какой-то молодой парень, по виду очень больной. И так получилось, что они все время были рядом. Когда отец заходил к очередному врачу, то сразу же за ним следовал этот парень. И так они вдвоем обошли всех врачей. Когда же в конце дня всем выдали заключение медкомиссии, то оказалось, что отец получил «белый билет». А парень был признан годным к строевой. Что уж там произошло, отец так никогда и не узнал, да и не пытался. Творец вселенной, который вызволил отца из тюремной камеры, и тут напрямую вмешался в земные дела…

Но дела «белобилетников» постоянно пересматривали, и отец, не рассчитывая на еще одно чудо, решил перебраться из Самарканда в другой город. Так мы оказались в Сталинабаде. Здесь отец занялся производством мыла.

Он варил его из жира животных — лошадей, ослов, собак. А поскольку достать мыло в государственных магазинах было просто невозможно, то зарабатывал он хорошо. К сожалению, добывание средств к существованию отнимало у отца практически все время и силы. Лишь иногда ему удавалось позаниматься со мной Гемарой. Но эти уроки были редкими и отрывочными. А отец хотел, чтобы я получил еврейское образование. Поэтому, когда мне исполнилось десять лет, отец отправил меня назад, в Самарканд, где жили в эвакуации родители моей матери. В Самарканде действовала ешива, и я должен сказать, что обучение в ней было на очень высоком уровне. Это воистину было настоящее чудо.

Ешива функционировала в подполье, под постоянной угрозой закрытия и ареста — и учителей, и учеников. К тому же мы были голодными, постоянно голодными. Мои бабушка с дедушкой сами перебивались с хлеба на воду, и я, как и бо́льшая часть других ешиботников, «ел дни». То есть каждый день меня кормили обедом в другом хабадском доме. Но все это не только не мешало, а, наоборот, еще больше способствовало нашему стремлению как можно скорей и как можно глубже погрузиться в мир Торы.

Бар мицва в Самарканде в 1930 году. Коллекция Самаркандского областного краеведческого музея, Узбекистан

Сегодня, как человек, который всю свою жизнь посвятил изучению и преподаванию Торы — я завершил свою «служебную карьеру» на должности главы ешивы «Томхей тмимим» в Кфар-Хабаде, — могу со всей уверенностью сказать, что в Самарканде в возрасте одиннадцати лет мы учили такие вещи, которые сейчас в израильских ешивах не изучают и шестнадцатилетние парни.

В ешиве у нас были замечательные учителя. Меня принял в нее реб Исроэль Лейбов, возглавлял ее Йосеф Голдберг (Тирасполер), он потом стал главой хабадской ешивы в Париже. Его сын сегодня — глава ешивы в Мигдаль-а-Эмек.

Нашим классом, в котором учились пятнадцать мальчиков, руководил реб Эли-Хаим Ройтблат. В целях предосторожности каждый класс занимался отдельно, и ученики знали только друг друга. Если бы власти «накрыли» этот класс, то дети никого не могли бы выдать, поскольку просто больше ни с кем не были знакомы. Мы, понятно, знали, что есть еще классы и есть еще ученики. Но о том, где они занимаются, с кем занимаются и даже что учат, мы не имели никакого понятия.

Когда я закончил этот класс, то перешел в другой, где преподавал реб Михоэль Тейтельбойм. В нем действовала точно такая же система. Все ученики этого класса приходили в частный дом и знали только этот дом и больше ничего. А узбекские дома устроены так: высокая глинобитная стена с выходом на улицу, за ней большой двор, в глубине которого, среди деревьев, — сам дом.

Перед тем как начинались занятия в новом классе, первое, чему нас учили, — где находится запасная калитка, через которую надо будет убежать, если придут с обыском. Калитка эта была с задней стороны дома, и пока милиция или чекисты шли бы от ворот через весь двор, у нас был небольшой шанс выскочить через нее на другую улицу и разбежаться в разные стороны.

Я с грустью вспоминаю атмосферу, царившую в той ешиве. Нас не надо было заставлять учиться или как-то поощрять, мы просто горели желанием узнать как можно больше. Г-споди, как мы молились тогда, с каким воодушевлением, с каким чувством! А какой уровень обучения у нас был! К примеру, мы, подростки, изучали комментарий к Гемаре под названием «Маарам Шиф». Это очень глубокий комментарий, который сейчас в Израиле не изучают даже двадцатилетние ешиботники — уж слишком он сложный. А мы, одиннадцатилетние мальчишки, брали его, что называется, штурмом!

В Самарканде жили тогда настоящие хабадники. Их ну просто никак нельзя сравнить с теми, кто сегодня называется хабадниками в Израиле. Такими настоящими хабадниками были рав Шломо-Хаим Кессельман, рав Нисан Неменов, рав Залман Левитин, реб Зуся Кублицер, рав Йешаяу Корф, у которого я учился. В чем это выражалось? Хабадник — это человек, который учится глубоко, вдохновенно, с полной самоотдачей, самозабвенно молится три часа в день.

Меир Грузман. Италия. 1946 год

Я в своей жизни не удостоился встретить хасидов, молившихся вечером два-три часа. В будние дни, чтобы добыть кусок хлеба в тех условиях, они все же сокращали время молитвы. Но с лихвой компенсировали это по субботам. В Самарканде был миньян, который начинал Шахарит в 11 часов утра. До этого все его участники шли в микве, учили хасидут, а потом только приступали к Шахариту. И заканчивали его в четыре-пять часов пополудни! Помолившись в обычном миньяне, я после трапезы бежал в этот дом, сидел и смотрел, как они молились.

Вот это и есть настоящий Хабад! Поэтому у тех хасидов были такие силы, поэтому они никого не боялись, поэтому совершали чудеса самопожертвования. Когда ты каждый день разговариваешь с Творцом, разве могут тебя испугать какие-то чекисты?

Такая связь с Всевышним, такая углубленная внутренняя работа, направленная на исправление в первую очередь самого себя, и характеризует настоящих хабадников. Многие со мной, возможно, не согласятся, когда я скажу: совсем не тот стал теперь Хабад. То, чего хотел Алтер Ребе, то, к чему он призывал, могли в полной мере выполнить — и выполняли! — только его хасиды.

После того поколения гигантов мысли и духа началась серьезнейшая духовная деградация. Ее сумел остановить Ребе Рашаб, создав ешиву «Томхей тмимим». Эта ешива оказалась грандиозным, совершенно неожиданным по своим масштабам успехом. Благодаря ей выросло новое поколение хабадников — не только глубоко верующих, но и очень грамотных, очень по-еврейски подкованных в вопросах хасидизма, Талмуда и еврейской этики. Но большевики вырезали большую часть этих людей. И вновь началось падение.

Мне возразят: о каком падении вы вообще говорите? Сегодня Хабад — ведущее еврейское религиозное движение в мире. Куда ни глянь, везде находятся его посланники. От Аляски до Катманду хабадники работают с евреями, помогают им оставаться евреями. Более того, некоторые верят, что у Хабада даже есть свой Машиах. О каком же падении, о какой деградации может идти речь? Наоборот, Хабад с каждым годом крепнет, расширяется, делает все больше и больше во имя Всевышнего и Торы, то есть идет по пути Алтер Ребе и его хасидов.

Но я ведь говорю не о материальной, не о внешней стороне вопроса. В этом смысле у нынешнего Хабада действительно все в порядке. Проблема, на мой взгляд, состоит в том, что вся энергия нашего молодого поколения направлена не на себя, не на изменение и улучшение своего внутреннего мира, как того в первую очередь хотел Алтер Ребе и все остальные главы Хабада.

Сегодня хабадники работают не с собой, а с другими. Я вижу, как загораются глаза моих учеников, стоит лишь упомянуть про очередную «акцию». Про пусть даже самую сложную и тяжелую работу, но — с другими! Тут они готовы буквально на все: отправиться на край света, жить в отрыве от родни, в трудностях, чуть ли не впроголодь, не видя месяцами кошерного мяса, сносить лишения. Но помогать при этом другому еврею. Это — замечательно! Можно воистину гордиться, что у нас выросло такое поколение молодых хабадников.

Но весь вопрос не в том, кому помогут они, а в том, кто поможет им. Когда я рассказываю, как хасиды молились по девять часов в день, глаза ни у кого не загораются. Это, в отличие от «подвигов», моих учеников не привлекает. Повторю вновь, чтобы не быть неправильно понятым: я вовсе не умаляю значение и необходимость работы с другими евреями. Это — святое дело, и его, конечно, нужно продолжить. Но наши замечательные шлухим — посланники — должны и о своей душе порой думать, и о собственном уровне. А не только о других.

Может быть, сейчас наступило иное время, когда действительно необходима именно такая работа. Достаточно оглянуться вокруг и понять, до чего дошел еврейский мир в ассимиляции и духовной деградации. Это правда, еврейский народ оказался на таком духовном уровне, что кто-то, не считаясь с собой и забывая о себе, должен ему помогать. Но все же я с тоской и с грустью вспоминаю тот самаркандский миньян и тех хабадников — их молитву, их душевную работу. И я не сомневаюсь ничуть, что благодаря ей они не только совершенствовались сами, но и совершенствовали мир, помогали всему еврейскому народу.

Меир Грузман с семьей. Израиль. 1965 год

…Наступил 1946 год, и начался отъезд из СССР польских евреев. Они десятками тысяч выезжали в Польшу, что создавало уникальную возможность, затерявшись в этом бурном потоке, выскользнуть из страны победившего социализма. И осенью 1946 года мы благополучно, без каких бы то ни было проблем, выехали из СССР.

Сперва мы попали в Краков, оттуда отправились на границу с Чехией. В Чехии уже ждали грузовики, которые нас перевезли дальше — в Вену, Линц. А оттуда — в американский лагерь Векшайт, где мы прожили полгода. Там сразу же организовали ешиву, дети начали учиться.

Многие хабадники ожидали переправки во Францию, чтобы оттуда уехать в Америку — к Ребе. Но мой отец принадлежал к той части, которая стремилась в Эрец-Исраэль. Он установил связь с организацией «Бриха», которая должна была переправить нас в Италию, а оттуда пароходом — в Палестину.

В конце концов мы добрались до Милана, а оттуда уже — в один из портовых городов. Из него мы отплыли с судном маапилим — людей, занимавшихся нелегальной (поскольку англичане, имевшие тогда мандат от Лиги наций на Эрец-Исраэль, препятствовали этому) переправкой еврейских беженцев из Европы в Палестину.

Ночью нас отвезли на корабль, стоявший в море на рейде, и спустили в трюм, где были построены в несколько этажей крохотные деревянные камеры высотой примерно шестьдесят сантиметров. В каждую мог влезть только один человек. Я думаю, что с помощью этих камер нас набили в трюм плотней, чем сельдей в бочку.

Плыли мы очень медленно, поскольку суденышко было старое, с маломощным двигателем. Все суда маапилим англичане перехватывали в территориальных водах Палестины, поэтому оно предназначалось, по существу, только для одного рейса. Ни о каком комфорте для пассажиров никто даже не думал. Было жарко, душно, не хватало воздуха, мы не могли вытянуть ноги, расправить спину, все время приходилось лежать в этих камерах. Судно сильно качало на волнах, и оно еле двигалось. Лишь когда начинал дуть попутный ветер, капитан ставил паруса, и скорость немного возрастала. В общем, из Италии мы плыли одиннадцать суток и прибыли в Палестину через несколько дней после знаменитого «Эксодуса».

Англичане обнаружили нас еще возле Сицилии, и практически все плавание нас сопровождали их военные корабли. Как только мы оказались в территориальных водах Эрец-Исраэль, один из кораблей приблизился к нам почти вплотную, и в громкоговоритель объявили, что судно арестовано. Наши моряки заглушили двигатель и сломали его, чтобы англичане не могли потребовать от судна уйти своим ходом в Италию. А потом спрятались среди пассажиров — это были люди «Брихи», и они не хотели попасть в лапы к англичанам.

Наше суденышко качалось на волнах, медленно разворачиваясь вокруг своей оси. С обеих сторон к нему подошли два английских эсминца, и на палубу начали прыгать солдаты. Они были в железных касках, с дубинками в руках и со зверским выражением на лицах. Но поскольку никакого сопротивления они не встретили, быстро успокоились и даже начали раздавать детям шоколадки.

Наш кораблик привязали к одному из эсминцев и отбуксировали в Хайфу. Там уже ждал английский транспорт, на который перегрузили всех пассажиров. Через несколько часов он отплыл на Кипр, где тогда находились лагеря, в которых англичане держали всех нелегальных еврейских репатриантов.

Но у нашей семьи была протекция. Сестра моего отца еще до войны оказалась в Эрец-Исраэль. Она обратилась к Гусятинскому ребе, внуку Ружинского ребе, — ведь все в семье отца были его хасидами — и попросила благословения на то, чтобы мы попали в Палестину. И он почему-то сказал: «Пусть они сразу доберутся». Ну, сказал и сказал, до войны, когда даже возможности малейшей выбраться из СССР у нас не было, это казалось совершенно не имевшим отношения к действительности.

Так вышло, что наша семья оказалась в числе последних пассажиров, покинувших судно. Но когда мы очутились на причале, все места на транспорте были уже заняты. Транспорт ушел, а мы остались в Хайфе. Правда, нас англичане «утешили» — к утру он вернется и заберет всех. Утром у одного пожилого еврея, находившегося в бараке, стало плохо с сердцем, и ему вызвали «скорую помощь». А моя мать была на шестом месяце беременности. И тут отец говорит ей: «Скажи, что ты вот-вот родишь и тебе надо срочно в больницу». И нас отвезли в госпиталь, в Атлит. Он размещался в лагере для репатриантов, и там нас уже ни о чем не спрашивали — кто мы, что мы, зачем приехали в больницу. Даже у англичан случались прорехи в организации.

А сестра отца жила — ну, как вы думаете где? Правильно — в Атлите! Ей сразу же сообщили, что приехал брат с семьей, и через полчаса она уже обнимала всех нас! Благословение Гусятинского ребе сработало без осечки — опять Творец открыто пришел нам на помощь!

В Атлите мы прожили несколько месяцев, потом перебрались в Кирьят-Шмуэль, а оттуда — в Тель-Авив. Меня с братом сразу же определили в хабадскую ешиву. Главой тель-авивской ешивы был рав Брук, с которым мы были знакомы еще по Москве, он у нас жил несколько месяцев, когда оформлял выездную визу в Палестину. Рав Брук принял нас как родных.

После Войны за независимость наша ешива перебралась в Лод. Я закончил ее и в возрасте двадцати одного года начал в ней преподавать. А затем переехал в Кфар-Хабад и вот уже несколько десятилетий преподаю в ешиве «Томхей тмимим».

Все мои дети не просто религиозные люди, а посланники Ребе. Мои внуки учатся в хабадских ешивах и пойдут по пути своих родителей. И я молю Всевышнего только об одном: чтобы мои дети и внуки были похожи на тех, настоящих, хабадников и своей духовной работой по-настоящему приблизили приход Машиаха.

«Лишь в Биробиджане я начал по-настоящему жить»

Еврейская жизнь, рожденная в СССР