Материал любезно предоставлен Tablet

С XIX века среди евреев утвердилось мнение о том, что главным, если не единственным, компонентом еврейской идентичности является отношение человека к «религии» под названием «иудаизм». У этого расхожего мнения масса последствий. К примеру, практически со времен создания Государства Израиль граждане страны, а особенно ее элиты — правительственные чиновники, журналисты, университетские ученые — твердят о «религиозном» и «светском» «секторах» израильского еврейского общества. Соответственно, многие евреи‑израильтяне называют себя либо «религиозными», либо «светскими». Многие граждане, преимущественно среди мизрахим или сефардов, нашли самоопределение, которое, как им кажется, помещает их на золотую середину между религиозностью и секуляризмом, — они называют себя «традиционалистами», что исключает как ультрасветскость, то есть принципиальную антирелигиозность, так и избыточное соблюдение алахи. Как бы то ни было, получается, что отношение евреев к их древней «религии» предопределяет тип еврейскости, который они представляют.

Акцент на этой дихотомии «религиозности» и «нерелигиозности» особенно заметен в США, где переписи населения определяют евреев на основании их «религии», а не «этничности» или «национальности». Особенно эффектным открытием нашумевшего исследования американского еврейства, проведенного Центром Пью в 2013 году, оказалось следующее: подавляющее большинство респондентов, которых исследователи определили как «нерелигиозных евреев», состоят в браке с неевреями и в более чем половине случаев воспитывают детей в совершенно нееврейском духе (37%) или же так, что те участвуют как в христианских, так и в еврейских религиозных празднованиях (18%), очевидно не видя здесь никакого противоречия.

Этот открытый и очевидно релятивистский подход к христианской и еврейской идентичностям явно противоречит всему социологическому и историческому еврейскому опыту. На протяжении столетий люди еврейского происхождения, полностью ассимилировавшиеся в окружающем нееврейском обществе и прекратившие всякие значимые контакты с живыми или воображаемыми евреями, были по сути неевреями, оставаясь евреями лишь по алахе, а также в глазах фанатиков‑антисемитов, считавших еврейство чертой природной и неистребимой. Приведу лишь один пример. Коллега недавно рассказала мне, что ее отец воспитал ее в лоне Методистской церкви, никогда не раскрывая тот факт, что сам он еврей, а его родной язык — идиш. Он не обращался в христианство, но и никогда не упоминал о своем еврействе и не поддерживал никаких еврейских связей. Коллега узнала о еврейском происхождении своего отца уже после его смерти, когда один из родственников проводил генеалогические изыскания.

Эти наблюдения, касающиеся самоопределения израильтян и американских евреев, не имели бы никакого отношения к работам Йосефа Каплана, историка раннего Нового времени, если бы уникальный исторический опыт иудеоконверсо и «новых евреев» (judíos nuevos) в западной сефардской диаспоре XVII — XVIII веков не предвосхитил эту самую полярность «религии» и «этничности», которая лежит в основе современного понимания еврейства в Израиле, Соединенных Штатах, а возможно, и в других странах. В этой статье я бы хотел проследить историческое развитие этой дихотомии, укоренившейся в опыте иудеоконверсо и «новых евреев», известных также под собирательным наименованием «нация» (nação/nación). Как Каплан показывает в своих книгах, на протяжении раннего Нового времени конверсо принимали эту дихотомию и использовали ее в конструировании своей персональной и групповой идентичности.

Следует заметить, что ни одна из исторических тем, к которым я буду обращаться, не является неизведанной и ни одно из моих наблюдений не нужно считать труднодоступным. Все факты хорошо известны. Моя задача — сопоставить их таким образом, чтобы получить возможность бросить вызов поверхностному пониманию еврейства многих евреев и новых христиан как вопроса «религии», а не всего образа жизни в целом. Я хочу развенчать давно укоренившееся представление об иудаизме как об идентификаторе евреев и их перешедших в христианство потомков. Как я покажу далее, это представление со всеми вытекающими из него последствиями было заимствовано пиренейскими евреями и на протяжении веков впитано их потомками — «новыми христианами» и «новыми евреями» — под влиянием испанской католической культуры, которая влияла — а в случае конверсо и полностью пронизывала — их жизнь. Я хочу привлечь внимание к зачастую трудноуловимым, иногда нарастающим, а иногда неожиданным переменам в воображении и дискурсе, которые привели к новым представлениям евреев и конверсо о природе и значении еврейской идентичности. В частности, я хочу обсудить несколько эпизодов из того процесса, в ходе которого понятие «иудаизма», или «Закона Моисея», как «религиозного» маркера идентичности иудеоконверсо и «новых евреев» оформилось, вышло на первый план в иудео‑христианской полемике в Испании и заняло центральное место в жизни иудеоконверсо и новых евреев. Далее я покажу, как этот длительный процесс привел к судьбоносному расколу еврейской идентичности (в нашем восприятии) на «религиозный» и «этнический» компоненты.

Как хорошо известно ученым‑антиковедам, «иудаизм» — это не еврейский термин, а греческий: иудаисмос. Это понятие возникло в рамках эллинистической культурной матрицы для обозначения законов и обычаев населения государства Иудея. Само это население, однако, не знало «еврейской религии» в западном понимании, как систематической, а тем более вероучительной теологии и сопряженных с нею богослужебных ритуалов, религии, опиравшейся на частную веру индивида как непременное условие идентичности и общины. Показательно, что до Нового времени в иврите не было слова «религия», зато было несколько слов для обозначения того, что греки называли иудейским этносом.

Как хорошо понимали создатели эллинистических империй древности, иудеев отличал от других народов их образ жизни. Иудеи жили так, как они жили, не потому, что проанализировали, словно в лабораторном эксперименте, все доступные образы жизни и выбрали себе самый убедительный, самый правдивый, эстетически привлекательный, духовно возвышенный и философски элегантный, а просто потому, что они были иудеями и воспринимали свой особый образ жизни как наследие предков. В традиционном понимании писателей и редакторов Танаха, образ жизни иудеев был предопределен заповедями их национального Б‑га. Это Б‑жество освободило израильтян и заключило завет с ними как с потомками Авраама, Исаака и Иакова, то есть как с этнической общностью. У подножия горы Синай сыны Израиля, в том числе члены колена Иуды, обещали соблюдать, а не «верить» и не оценивать валидность условий завета. Об этом говорит знаменитая формулировка из Исх., 24:7 наасе ве‑нишма.

Разумеется, жизнь иудеев включала поведение и идеи, которые современная социология классифицировала бы как «религиозные» — в том смысле, что иудеи оперировали идеальным образом отношений между людьми и трансцендентным; старались установить эти отношения и имели представление о правильном устройстве мира. Но при этом древние иудеи не разграничивали сферы «религиозного» и «светского» (не путать со священным и профанным), или политической и общественной жизни, с одной стороны, и теологии с богослужением — с другой. Действительно, неразграниченность родственных отношений, политики, экономики, теологии, космологии, богослужения, права и общественных практик лежала в основе многих культур древности. К примеру, глава государства в Древнем Египте считался «первосвященником каждого храма», а также богом. Аналогично иудеи эпохи Первого и Второго храмов воспринимали центральный «религиозный» обряд храмового паломничества как способ следовать государственному закону и таким образом выразить свою верность Б‑жественному суверену, которого Еврейская Библия изображает подлинным главой израильского государства (см., например, 1 Цар., 8:7). Храмовые приношения жертвенных животных и сельскохозяйственной продукции были в той же мере уплатой налогов государству, прежде всего его правящему священническому сословию, что и искуплением грехов и выражением любых внутренних «духовных» убеждений. Считается, что привычное нам понимание религии как сугубо вероисповедной сферы, частного дела индивида и его совести, утвердилось на Западе лишь под влиянием протестантской Реформации и реформы католицизма.

Подобно тому как древние иудеи не воспринимали свой Храм как «религиозное» святилище (или «дом молитвы»), так и после разрушения Храма поколения танаев и амораев не считали, что быть иудеем — это вопрос «духовности» и выполнения «религиозных» обязательств. Эти мужи отнюдь не занимались конструированием еврейской «религии» или «иудаизма». Мишна, Гемара и прочие раввинистические источники высоко оценивают «веру» и «верность» (эмуна), но не выделяют ни веру, ни убежденность в качестве необходимых компонентов еврейской идентичности. По той же причине мудрецы Талмуда не знают «обращения в иудаизм» в нашем понимании; они обсуждают процедуру гиюра, а это означает включение, или, используя современный термин, натурализацию, неиудеев, их интеграцию в еврейскую нацию — как в расширенную еврейскую семью — и социализацию их как евреев, точнее, как геров, то есть «[чужестранцев,] которые живут» среди евреев. Показательно, что раввинистические тексты, как правило, оперируют не понятием «евреи» (йеудим), а собирательным — Исраэль, и избавление Израиля будет общим и случится в истории, в этом мире, а не в каком‑то эфемерном и вневременном пространстве. Поскольку еврейская традиция утверждает, что Тора была дана всему еврейскому народу на горе Синай, Б‑жественное руководство, а затем и мессианское избавление также видятся публичными и коллективными, а не приватными и индивидуальными.

Алаха и агада призваны были, прежде всего, определить и пояснить общенародный образ жизни всего Израиля, совокупность законов и обычаев, которую мудрецы иногда называли «жизнью по Торе». Законоучители конструировали эту совокупность как всеобъемлющую культурную систему Израиля и для Израиля. Напротив, концептуальное разделение реальности на две сферы — абстрактную и конкретную, в аристотелевских терминах — «форму» и «материю» — было чуждо раввинистическому мировоззрению. Конечно, греческий философский дуализм оказал влияние на мудрецов Мишны и Талмуда, так же как и на многих евреев в Палестине и в диаспоре. Как отмечает Эрих Грюн, в отношениях между «эллинизмом» и «иудаизмом» не было полной гегемонии эллинизма и, хотя евреи были до некоторой степени эллинизированы, это не привело к «синкретизму». Скорее, евреи пересматривали свои традиции в свете греческих культур Средиземноморья, но все же старались проявить и сохранить свою культурную самобытность. Языческий эллинизм не разрушил монизм раввинистического дискурса, ставшего нормативным для евреев в Средние века.

Однако эллинистический дуализм стал первоочередным, определяющим компонентом в христианстве, а следовательно, и в христианском понимании евреев. К примеру, апостол Павел утверждал в своих посланиях, что распространение среди неевреев веры в Иисуса из Назарета как в Мессию свидетельствовало о замене старого Израиля «по плоти» новым, многонациональным, а точнее — вненациональным, Израилем «по духу». Павел считал, что большинство «плотского Израиля» отвергло Б‑га, что привело к падению еврейского народа. по крайней мере, пока из его рядов не выделился «остаток, избранный по Б‑жьей благодати» (Рим., 11:5). В павлианском христианстве можно было быть «Израилем», не будучи при этом «иудеем», более того, членство в «Израиле по духу», или подлинном Израиле (verus Israel), стирало все национальные различия ради создания единого и гомогенного сообщества верующих (Гал., 3:28, Кол., 3:11).

Судьбоносным для дальнейшего развития иудео‑христианских отношений было то, что христианская теология по большей части следовала неодобрительной, хотя и несколько двусмысленной, павлианской оценке современного «плотского Израиля». Хотя со временем в христианстве сформировались различные общности и идентичности, совмещающие этнический и религиозный компоненты, — я имею в виду национальные церкви, например Армянскую, — христианство как транснациональная культурная система последовательно разводило «духовное», или «религиозное», и «мирское», включая родство и его производное — этничность.

К Средним векам целая христианская цивилизация сформировалась в соответствии с этим дуалистическим мировоззрением. Христианские общественные институты функционировали по этому принципу строгого противопоставления секулярного и религиозного, или, как выражаются в Евангелиях Иисус и его ученики, мирского и небесного, кесарева и богова, тела и духа. Евреи были важным элементом этой воображаемой дуалистической системы: и как низшие, но терпимые (согласно требованию Блаженного Августина) соседи, неотъемлемая часть экономической и социальной жизни христиан, и как символы плотскости — зачастую демонизируемые, преследуемые и унижаемые. Пресловутая «слепота» евреев, их неспособность воспринять духовный призыв Б‑га, а также их «жестоковыйность» — упрямое следование своему приземленному закону и образу жизни — стали общими местами в христианской теологии. Как утверждает в своей недавней книге Давид Ниренберг, евреи и иудаизм имели центральное значение для самоопределения христианства.

Параллельно успехам христианской Реконкисты антииудаизм принял форму длительных миссионерских кампаний. Этой полемической активности сопутствовало беспрецедентное налоговое и политическое давление, которому подвергались пиренейские общины, кегилот. Испытываемое евреями ощущение непривычной уязвимости и тщетности любых риторических контрнаступлений различимо уже в словах Яакова бен Реувена из Уэски (XII век), автора трактата «Сефер милхамот а‑Шем» («Книга войн Г‑сподних»), направленного против апостатов, переходящих в христианство: «Что может притесняемый и угнетаемый ответить своему притеснителю и угнетателю? <…> Как могут признать нас невиновными судьи, которые не только судьи, но и властители? О, намордник у нас на лице и кляп у нас во рту. <…> В наше время мы сокрушены и сломлены более, чем в прежние времена. Мы народ изгнанный и плененный, избиваемый и притесняемый врагами».

Испанский крестовый поход против иудаизма, который устроили и проводили преимущественно теологи и проповедники из среды местного духовенства, привел почти что к полному разрушению кастильских и арагонских кегилот в период с 1391 по 1415 год и к вытекающей из этого кризиса проблеме обращенных, иудеоконверсо.

В общих чертах история широко известна. На момент завершения диспута в Тортосе в 1414 году от половины до двух третей кастильского и арагонского еврейства приняли христианство, по крайней мере формально. Вне зависимости от их подлинной позиции — искренне ли они уверовали в Христа или втайне оставались иудеями, — в большинстве случаев обращенные и их потомки продолжали жить среди евреев, в еврейских кварталах или вблизи от них, и поддерживать социальные, экономические и семейные связи с евреями. Это значит, что впервые в истории религия и этничность десятков тысяч людей, в прошлом бывших евреями и по‑прежнему считавшихся таковыми, не совпадали: новые христиане были «евреями» по своему социальному и экономическому профилю, этничности и репутации, в то время как их религиозная идентичность хотя бы формально совпадала с религиозной идентичностью большинства населения.

Масштаб этого явления вынуждал раввинов и священников, а также городских и королевских чиновников изо всех сил стараться отделить евреев от бывших евреев — в теории и на практике. По сути, духовные и светские власти должны были заново переопределить значение еврейства и христианства с учетом двойственности в социальном статусе и поведении иудеоконверсо. Два вопроса очерчивали эту проблему: являются ли эти новые христиане по‑прежнему евреями? И если да, то в чем состоит их еврейство?

Каноническое право и право раввинистическое — каждое по‑своему — давали вполне четкие ответы на эти вопросы. Христианская норма гласила, что христианин — это человек, чье крещение церковь признает действительным. (Ратифицируя учреждение Святой инквизиции в королевствах Кастилии и Арагоне в 1478–1480 годах, папа Сикст IV легитимировал массовые крещения пиренейских евреев на рубеже XIV–XV веков, назвав их «не совсем насильственными».) Алаха, со своей стороны, считала евреев, отвернувшихся от Б‑га отцов своих и вступивших в нееврейскую общину, всего лишь согрешившими евреями, которые по‑прежнему являются частью Израиля, кегилат Исраэль. У меня сложилось впечатление, что этот правовой принцип, как правило, принимался в средневековой еврейской диаспоре несмотря на расхождения во мнениях между разными законоучителями, поским.

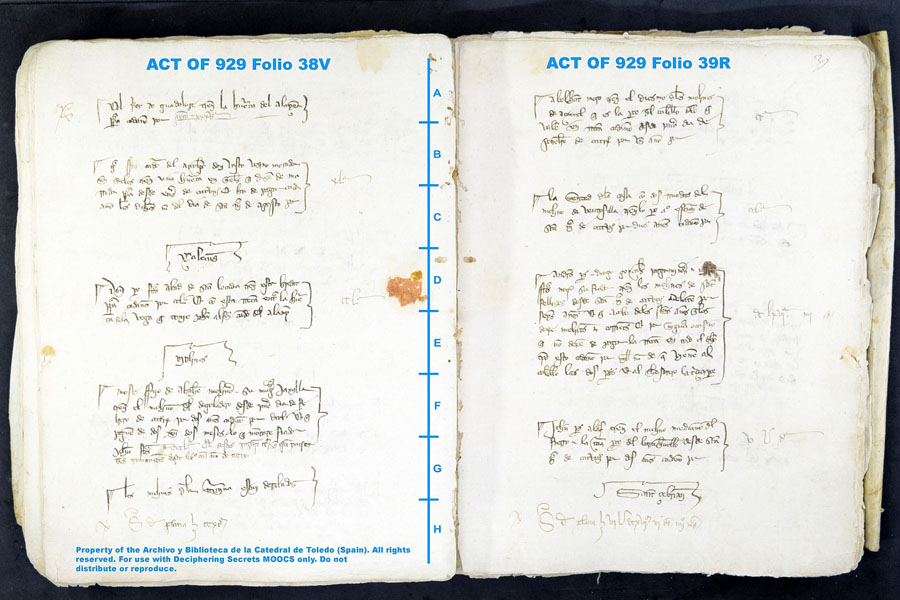

Однако сложность и подвижность нового социального и культурного ландшафта в Кастилии и Арагоне порождали сомнения, которые подрывали эти готовые определения. К примеру, пиренейские раввины столкнулись с юридической дилеммой, определяя судьбу супругов новообращенных, принявших христианство, но не прошедших процедуру алахического развода. Аналогичным образом, христианские муниципалитеты и королевские чиновники должны были решать целый ряд юридических и налоговых вопросов. Упомянем лишь один камень преткновения: должны ли иудеоконверсо платить «еврейские» налоги, которыми они облагались до своего обращения в христианство? Как правило, государственные органы отвечали на этот вопрос утвердительно, тем самым выделяя и определяя новохристианское население, которое они, по всей видимости, стремились ассимилировать, как квазиеврейское.

С течением времени тем не менее новообращенные и их потомки частично или полностью интегрировались в христианское общество. За столетие с 1391 по 1492 год центр тяжести еврейской жизни в Кастилии и Арагоне сместился в сельскую местность, что объяснялось как законодательной сегрегацией, так и успехами инквизиционных трибуналов, с 1478‑го по начало 1530‑х крайне активно действовавших во многих городах Кастилии и Арагона, подавляя реальный и воображаемый криптоиудаизм.

Тесное общение новых христиан с евреями, столь беспокоившее христианские власти, практически прекратилось, особенно в городах, где действовали трибуналы. На смену старой культурной классификации пришли новые определения еврейства, которые получили беспрецедентное социальное значение.

В этой связи особенно интересно появление с 1436 года частных и муниципальных статутов «чистоты крови». Концепт «чистоты крови» определял и стигматизировал еврейство как функцию исключительно происхождения, которое нельзя изменить формальной сменой религиозного статуса и демонстрацией своей веры и подобающим христианину поведением. Вооруженные этим новым понятием «чистоты крови» старые христиане стали рассматривать вопросы морали и религиозной верности в свете «дурной» наследственности.

У евреев, в свою очередь, развилось не менее острое внимание к собственной генеалогии. В этом они отчасти наследовали идее фикс своих предков о (якобы) «благородном» иерусалимском происхождении сефардов. Эльазар Гутвирц обнаружил свидетельства нового генеалогического поворота у евреев в рекомендательных письмах конца XIV — начала XV века. В отличие от более ранних писем такого рода в этих письмах четко проводится различие между «хорошими» еврейскими семьями, чьи члены не перешли в христианство, и семьями, запятнанными наличием выкрестов. Это сообщает нам важную вещь: пиренейские евреи и конверсо могли иметь общую этничность, но вероисповедные различия несомненно разводили их в разные стороны. И чтобы охарактеризовать еврея как еврея, теперь требовалось оценить не только степень соблюдения им заповедей, но и качество его генеалогии, ихуса.

Парадоксальным образом, напряженная религиозная пропаганда, которая предшествовала массовым обращениям в христианство, сопровождала их и продолжалась до окончательного изгнания пиренейских евреев в 1490‑х годах, повернула еврейский разговор об идентичности также и в негенеалогическом направлении. Еврейские интеллектуалы использовали те же категории, с помощью которых христианская антииудейская полемика описывала еврейскую культуру. В частности, исходя из полемических целей или действительно так думая, некоторые еврейские интеллектуалы молчаливо приняли христианское определение еврейского образа жизни как «веры», основанной на теологических догматах, тем самым уподобляя его христианству. Свидетельства такой интернализации христианских понятий включают трудноуловимые риторические приемы, с помощью которых еврейские полемисты проводили мысль, что еврейская культура — это своего рода основанная на вере теология, доказуемая через рациональную аргументацию или интуицию, то есть зеркальное отражение христианства, а не самоочевидный, самодостаточный и уникальный образ жизни одного народа. В рамках этого понимания еврейская «вера» проистекала не только из предшествующего существования народа, на протяжении веков следующего своему завету с Б‑гом, но и из абсолютной «Истины» иудейской теологии, особенно Синайского откровения и пророческих посланий Еврейской Библии.

С одной стороны, эту смену акцентов можно было ожидать. Антииудейская полемика, погромы и последовавшее за этим массовое обращение пиренейских евреев в христианство радикально трансформировали отношения между евреями и христианами в Испании эпохи конца Реконкисты. Открытая защита еврейской культуры от притязаний доминирующего христианства стало теперь задачей номер один для евреев. Релятивистские аргументы вроде того, что «каждый человек может спастись по своему закону», вряд ли могли эффективно защищать от агрессивного и гегемонного антииудаизма.

С другой стороны, следует учитывать, что сефардское описание своей культуры как укорененной в теологии и логически верифицируемой «веры» не было чем‑то абсолютно новым. На самом деле этот подход предшествовал всем гонениям позднего Средневековья. Возможно, уже мудрецы Мишны и обоих Талмудов определяли «жизнь по Торе» как своего рода философию, хотя и отнюдь не систематическую. По крайней мере, современная наука не раз отмечала сходство между танаями и амораями, с одной стороны, и греческими философскими школами, особенно стоиками, — с другой. Греческая философия также повлияла на мысль Филона Александрийского, Саадьи Гаона и ряда других важных позднеантичных и раннесредневековых еврейских авторов. Для нашей темы даже более значимо то, что греко‑арабская мысль оказала решающее влияние на сефардских средневековых интеллектуалов. Именно в этом свете мы можем рассматривать длительную борьбу между последователями Маймонида и традиционалистами в Провансе и на Пиренейском полуострове в эпоху Высокого Средневековья. Если сильно упростить, один из основных вопросов полемики вокруг наследия Маймонида состоял в следующем: основывается ли вера евреев, прежде всего, на интуитивном постижении абстрактной Б‑жественной Истины путем традиционного изучения священных текстов и соблюдения алахических законов — или же на рационалистическом изучении как природы, так и еврейских традиций?

Особенно радикально настроенные сефардские и иудео‑провансальские мыслители ратовали за то, чтобы строго различать дух алахи, который они принимали, и алахическую практику, которую они, вероятно, отрицали и даже высмеивали. Это различение напоминает о дуалистическом подходе к иудаизму и отрицании еврейского закона, которые до сих пор свойственны христианству. Среди основных идей, высказываемых еврейскими интеллектуалами таких взглядов, была идея о том, что Тору не следует читать буквально, поскольку ее истинное значение — аллегорическое. Так, например, в Аврааме и Саре нужно видеть аристотелевские категории формы и материи, в двенадцати коленах Израиля — знаки зодиака, а в четырех царях, упомянутых в книге Бытия, 14:1, — четыре элемента.

Чтобы действительно понять, как и почему дуалистическое представление об иудаизме проникло в дискурс испанских евреев и иудеоконверсо XV века, необходимо учитывать вышеописанные прецеденты. Но также нужно вернуться и к тому факту, что эти сдвиги в восприятии происходили в контексте ожесточенной конфронтации с христианством повсюду в королевствах Кастилии и Арагоне. Яркой иллюстрацией этого феномена служит письмо, которое арагонский еврейский ученый Йеошуа а‑Лорки примерно в 1400 году отправил своему бывшему учителю Шломо а‑Леви, на тот момент уже ставшему видным церковным деятелем по имени Пабло де Санта‑Мария.

В своем письме А‑Лорки рассматривает несколько возможных причин, которые могли бы побудить его учителя креститься, включая алчность, гедонизм, отчаяние по поводу бесконечных несчастий еврейского народа в изгнании, и подверженность соблазнительному очарованию чисто философского рационализма. Обсудив и отвергнув все эти мотивы один за другим, А‑Лорки приходит к выводу, что его бывший учитель, должно быть, действительно уверился в истинности христианского утверждения, будто Иисус из Назарета был Мессией и «все пророчества, говорящие о Мессии и избавлении, полностью подтверждают детали жизни Иисуса — его рождение, смерть и воскресение». Иными словами, А‑Лорки счел, что многоумный А‑Леви интеллектуальным путем пришел к признанию христианской экзегезы и теологии — самих оснований антииудейской полемики.

То, что мудрец во Израиле принял христианское аллегорическое прочтение Танаха, наполнило А‑Лорки «ужасом», на него «нахлынули сомнения». При этом А‑Лорки сам был ближе к христианству, чем хотел это признавать. Мы знаем об этом, поскольку, как заметил Бенджмин Гэмпел, А‑Лорки описывал своего заблудшего учителя как знатока «двух Тор», имея в виду отнюдь не Письменную и Устную Тору (Тора ше‑би‑хтав и Тора ше‑бе‑аль‑пе), а собственно Тору и христианское Священное Писание. Иными словами, А‑Лорки интернализировал стандартное христианское понимание Б‑жественного откровения, согласно которому Б‑г даровал человечеству два закона, или завета: Ветхий и Новый. Отметим также, что А‑Лорки упоминал о воскресении Иисуса без каких бы то ни было оговорок, как бы молчаливо соглашаясь с тем, что Иисус действительно победил смерть.

Очень может быть, что А‑Лорки и был тем человеком, кто впоследствии обратился в христианство и стал антииудейским полемистом Херонимо де Санта‑Фе. Если это так, мы можем предположить, что отступничество его учителя, а также христианская агрессия и христианская политическая гегемония в целом оказали сильное психологическое воздействие на А‑Лорки и повлияли на его понимание еврейской культуры. Но даже если выяснится наверняка, что автор письма не был тем человеком, кто впоследствии стал Херонимо де Санта‑Фе, само это горькое письмо знаменует собой перемену в восприятии своей идентичности учеными евреями — по крайней мере, некоторыми из них. Упрощая, можно сказать, что автор письма подразумевал, что еврейская культура основывается на «ветхом» откровении, которому угрожает интеллектуальная мощь и явный успех в этом мире откровения «нового» и, возможно, «истинного».

Молчаливое принятие А‑Лорки этой предпосылки представляет собой угрожающую капитуляцию перед антииудаизмом. Иными словами, сефарды смотрели вокруг себя, видели кризис еврейской жизни в испанских королевствах и видели в неравных отношениях между «старой» и «новой» религиями адекватное описание реальности. Никакая апелляция к еврейской коллективной памяти, к наследию предков, к уникальным обещаниям, данным еврейскому народу Всевышним, к свидетельствам благополучия евреев за пределами Пиренейского полуострова не могла развеять эти опасения. По самим условиям спора, в который христиане втянули евреев, иудаизм оказывался неполноценен и недействителен. Красноречивые новообращенные, такие как Пабло де Санта‑Мария и Херонимо де Санта‑Фе, часто именно это и утверждали. Для них крещение было политически очевидным выбором. Неравенство сил между преследующей религиозной общиной христиан и преследуемой этнорелигиозной общиной евреев, откуда они происходило, было вопиющим. Присоединившись к христианскому сообществу, эти люди приобщались к полному контролю последнего над повесткой межгрупповых отношений.

Интеллектуалы‑отступники были, впрочем, далеко не единственными, кто усвоил категории «религии», «истины» и веры» для описания еврейской культуры. Другие евреи‑интеллектуалы, рисковавшие жизнью ради защиты своей общины, делали то же самое. Посмотрим на делегацию раввинов, которые были принуждены участвовать в диспуте в Тортосе (1413–1414 годы). Идеализированное описание этого диспута в хронике Шломо ибн Верги «Скипетр Йеуды» содержит обращение еврейской стороны к (анти)папе Бенедикту XIII с упреком в адрес своего христианского противника — не кого иного, как Херонимо де Санта‑Фе:

Полагает ли [брат Херонимо], что мы упрямо придерживаемся нашей религии [букв. «датейну», «нашего закона»], дабы сохранить успехи и царское достоинство, полагающееся нам за приверженность нашему закону? Управление, власть и честь — у вас, как мы видим сегодня; и с того самого дня, как мы пришли сюда, мы видим ваше величие и вашу значительность. Мы придерживаемся нашей Торы только потому, что она была дана нам в присутствии 600 тысяч человек, с великими чудесами и откровением славы Б‑жьей, и мы полагаем, что не имеем права оставить ее [букв. «лацет мимена», «выйти из нее»], только если Тот, кто дал ее, придет Сам и скажет нам: «Верьте теперь в такого‑то!» А не тогда, когда Херонимо приходит и говорит: «Оставьте ее!»

Примечательно, что еще до вышеупомянутого письма члены еврейской делегации в Тортосе, как считается, обратились к милости папы римского с другой жалобой: они утверждали, что они, как евреи, не привыкли полемизировать с христианами, что они не занимались «силлогизмами и логикой» — тем, что сейчас Херонимо обратил против них, а скорее, полагались на свою «традицию» и следовали ей в жизни. И тем не менее рамки диспута принудили их придумывать контрполемику, понятную их противникам. В процессе этого они переводили категории своей культуры в нееврейские понятия и таким образом переиначивали их.

Изгнание евреев из Кастилии и Арагона в 1492 году положило конец веку враждебности между евреями и христианами на Пиренейском полуострове. Новые христиане остались теперь без своих еврейских родственников и практически без каких бы то ни было живых источников еврейской культуры. Даже если иудеоконверсо и хотели поддерживать какую‑то тайную идентичность, заслуживающую наименования «еврейская», перед ним вставали почти непреодолимые трудности.

На протяжении XVI века эта ситуация существенно не изменилась. Образованным конверсо было доступно лишь небольшое количество еврейских текстов и малая толика практических еврейских знаний, которую немногие евреи‑путешественники смогли занести на полуостров. Так что в конечном счете испанские конверсо не имели иного выбора, кроме как полностью христианизироваться и испанизироваться. Те, кто не был воспитан открыто соблюдающими евреями, вряд ли могли обрести что‑то большее, нежели расплывчатые и искаженные представления о еврейской жизни. Я не хочу этим сказать, что конверсо не проявляли инакомыслия или чувства отчуждения. Но что касается подобного инакомыслия, многие — если не все — случаи «иудействования», обнаруженные во время жестоких инквизиционных чисток 1480–1530 годов, были, скорее, фикцией, домыслами квазииудейского антихристианства, так сказать. Все конкретное содержание этого «иудействования» состояло из идей и практик, позаимствованных из Ветхого Завета (а не из Еврейской Библии), антииудейских полемических сочинений, инквизиционной и иной церковной пропаганды, где иногда сохранялись следы этнографической информации о сефардской жизни. Во многих случаях сами инквизиционные гонения, а не тлеющие угли «веры отцов» вызывали к жизни разные формы религиозного инакомыслия среди иудеоконверсо.

Необязательно думать, что Святая канцелярия совершила грандиозный, многовековой обман, — и без этого можно увидеть, что многие, в том числе самые конкретные обвинения в «иудействовании», направленные против новых христиан, содержали простые этнографические детали, например отказ от свинины, которые не являются нарушением канонического права и никого не делают евреем — ни согласно алахе, ни согласно Библии. А вот реальные или предполагаемые богословские нарушения новых христиан, напротив, ведут к сути нашей проблемы. Язык, который использовали и старые, и новые христиане для описания этих нарушений, не просто напоминает антиеврейскую риторику периода массовых обращений в христианство. Он также подчеркивает тот факт, что к XVI веку представление о душеспасительной еврейской «вере» в христианском обличье укоренилось в качестве главного признака реальных и воображаемых отличий иудеоконверсо в обществе, которое уже полностью избавилось от евреев.

Историки тщательно изучили антиконверсную риторику XV–XVII веков. Отметим лишь, что центральным образом в этом осуждении и посрамлении был образ «блевотины» иудаизма (ср. 2 Пет., 2:22), на которую конверсо якобы стремились вернуться. Так, к примеру, в 1449 году епископ Алонсо де Картахена (1384–1456), конверсо по происхождению, писал:

Подобно тому как следует преследовать тех, кто хочет разрушить единство церкви и вновь утверждает различия по плотскому происхождению, которые Христос отменил, так же надо жестко подавлять тех, кто, будучи очищен водами крещения, возвращается на блевотину иудаизма, ибо чистота христианской веры и исключительно чистая новизна евангельского закона не терпит никакой ржавчины и отбросов ветхого иудаизма <…> Напротив, христианской вере мерзко все иудействование…

Как показывает эта цитата, епископ Алонсо де Картахена, сын Пабло де Санта‑Мария, категорически протестовал против законодательства, запрещавшего новым христианам занимать государственные должности и лишавшего их иных почестей по причине их еврейского происхождения. Его аргумент здесь состоит в том, что еврейская кровь и нечистая религия, то есть иудаизм, необязательно идут вместе (хотя отметим, что епископ смешивает иудаизм с иудействованием, что указывает на интернализацию им христианского представления о евреях). Чтобы избежать этой ошибки, епископ предлагает христианам отделять еврейскую родословную и этничность от еврейской социо‑религиозной идентичности. Поэт пишет о еврейских родственных отношениях — еврейской свадьбе — и о чистом, сакральном еврейском законе, сближая и связывая эти две вещи:

Primero siendo cortadas

las uñas y los cabellos,

podían casar entre ellos

sus cativas aforradas

los judíos; y linpiadas,

fazer las ysraelitas

puras, linpias y benditas,

a su ley consagradas.

Сначала обрезав ногти и волосы,

Евреи могут жениться между собой,

на своих закутанных пленницах;

И, очистившись, станут израильтянки

чисты и благословенны,

освящены по своему закону.

Этот фрагмент изображает еврейскую эндогамию и вытекающую из нее межпоколенную еврейскую идентичность как следствие соблюдения деталей еврейского закона. Здесь мы видим утверждение традиционной взаимосвязи между еврейской этничностью и еврейскими правовыми и поведенческими нормами. Однако Мена отходит от антиеврейской риторики, не осуждая этих норм и сопутствующих ритуалов, напротив, представляя их как средство достижения святости. Парадоксально, но в этом он перекликается с Картахеной, понимавшим христианство как закон, призванный избавить еврея от нечистоты и благодаря этому привести его к возвышенному экзистенциальному состоянию.

Это глубинное сходство между представлением о христианстве у Картахены и видением еврейского закона Де Меной предвосхищает еще один сдвиг в представлении о еврейской культуре об иудеоконверсо — вне зависимости от того, они к ней относились ли враждебно, как Картахена, или сравнительно благосклонно, как Де Мена. В сочинениях новых христиан конца XV — XVI века еврейскость предстает как символическое единство: «иудаизм», или «Закон Моисея», описывается как параллель и антипод «Закону милости», или «Закону Господа нашего Иисуса Христа», или «Закону Святой матери нашей Церкви». В этом понимании функция иудаизма идентична функции христианства и состоит в том, чтобы очистить и спасти души верующих.

Инквизиционные эдикты веры изображали такой Закон Моисея в ярких дидактических тонах, однако показания и признания из инквизиционных документов того периода все еще сохраняют правдоподобие, описывая вполне натурально этнографические практики, которые крещение вряд ли могло устранить. По крайней мере, подсудимые еще могли наблюдать, как евреи выполняли эти практики, или вспомнить это, а потому могли сознаться — искренне или же нет, — что сами практиковали что‑то подобное. Например, в апреле 1486 года Констанца Нуньес умоляла инквизиторов о помиловании за то, что среди прочего готовила столы для плакальщиц, омывающих тела усопших родственников, и жертвовала масло для синагоги. Однако делала она это «в знак признания Закона Моисея, полагая, что эти действия помогут мне спастись» (курсив мой. — Д. Г.). Инквизиционная риторика наложила свой отпечаток на мышление самих конверсо.

Акцент в показаниях того периода, подобных показаниям Нуньес, обычно делался на поведении, а не на убеждениях. И это логично, учитывая, что показания давало то поколение конверсо, которое до своего крещения придерживалось еврейского образа жизни, созвучного с фразой наасе ве‑нишма. Идея же индивидуального спасения души посредством следования Закону Моисея была новшеством — как в обвинениях, так и в признательных показаниях. Со временем эта идея станет центральной в эдиктах веры и в бесчисленных обвинениях и осуждениях криптоиудаизма. Инквизиторы упорно сосредоточивались на теологическом аспекте иудействования и действительно получали неоригинальные и однообразные показания, которые им и были нужны. Вот пример от 1590 года:

Мари Лопес сказала [подсудимой Исабель де ла Вега, пока та находилась в ее доме] соблюдать Закон Моисея <…> и что той следует оставить Закон Иисуса Христа и соблюдать Закон Моисея, который поможет ей в спасении души…

Будучи спрошена, соблюдала ли она Закон Моисея потому, что он поможет ей в деле спасения души <…>, она сказала, что с тех пор как Мари Лопес сказала ей, что он хороший, она так и думала и полагала, что будет спасена в вышеупомянутом Законе Моисея…

Не то чтобы все признательные показания были совершенно шаблонными (продолжение показаний Исабель де ла Вега, например, не было таковым). Некоторые кажутся достойными доверия, некоторые нет. Некоторые весьма двусмысленны, да и многие другие трудно охарактеризовать однозначно. Но что привлекает в них мое внимание, это появление и утверждение понятия «Закона Моисея» как темного и ветхого аналога и антипода христианства.

К XVI веку и на протяжении XVII века старые и новые христиане привыкли к этому понятию и широко его употребляли. Они говорили об «иудаизме» и «иудействовании» как о синонимах, видя и в том, и в другом определенную веру, состоящую из нескольких теологических положений и нескольких простых практик вроде поста или пропуска в молитвах слов «Иисус Христос», «Святой Дух» и имен святых. Из этого подхода вытекало убеждение в том, что еврей — это не тот, кто принадлежит к еврейскому этносу, а любой человек, который верит в «иудаизм» и потому «иудействует», практикуя «еврейские церемонии», то есть обряды, которые инквизиция считала иудейскими.

Зацикленность испанского общества на «запятнанном» происхождении как факторе, определяющем еврейство, тем не менее не изменила доминантного представления о еврействе как о деле внутренней, персональной веры, отличной от этничности. В этом плане показателен пример самой Священной канцелярии. Испанские трибуналы требовали от своих сотрудников доказательств «чистоты крови», следовательно, не принимали на работу тех, кто не мог доказать, что их кровь не запятнана кровью евреев или мавров. Инквизиционные опросники были построены так, чтобы выудить у заключенных максимум генеалогической информации. На допросе подозреваемые прежде всего должны были сообщить о своем происхождении. Если они признавали, что являются новыми христианами, это подкрепляло подозрения в их иудействовании. Но в то же время бывало и так, что Священная канцелярия преследовала и осуждала за иудействование людей, которые утверждали, что они старые христиане. Иными словами, концептуальное различение этничности и религии сохранялось. Главным было то, что подсудимый думал — или же «думал» в результате допросов — о Б‑ге и спасении души.

К середине XVII века португальские и испанские новые христиане, эмигрировавшие с Пиренейского полуострова, стали весьма успешной торговой нацией. Те из них, кто вернулся в иудаизм, продолжали понимать Закон Моисея как душеспасительную веру, не связанную с этничностью, и это понимание стало теологическим венцом их новой реиудаизированной этнополитии, то есть кегилот новых евреев в западносефардской диаспоре. Светские лидеры и деятели культуры этих новых еврейских общин особенно старались определить, распространить и возвеличить этот концепт.

В своих сочинениях под такими названиями, как «Израиль отмщенный» или «Совершенства евреев», эти недавно вернувшиеся в иудаизм авторы XVII века пытались отречься от того, что им навязывало их христианское воспитание. Однако сознательно или бессознательно эти писатели переоценивали и превозносили именно этот христианский концепт Закона Моисея, который был табуирован на их пиренейской родине. Так, к примеру, Исаак Оробио де Кастро в своем трактате «Соблюдение божественного Закона Моисея» (середина XVII века) уделяет много внимание вопросу спасения души посредством соблюдения Божественного закона — а не посредством Божественной благодати. По словам Оробио, «христианство — это не тот способ, который Б‑г дал Израилю с тем, чтобы спасти его»; «подлинный путь к спасению — это вернуться к Б‑гу» путем соблюдения Закона Моисея, и здесь «Он помогает нам вдохновением или святым наставлением». Рассуждения Оробио, как и других новоеврейских полемистов, отвечавших на христианские провокации или желавших упредить их, указывают на это сравнительно новое представление об «иудаизме» как «религии» евреев, ведущих к спасению, «веры» — соположенной, но все же отличной от их доминантной национальности.

В духе этого дуализма евреи португальской или испанской нации, как вернувшиеся к иудаизму сефарды себя называли, понимали свою этничность как совместимую с Законом Моисея, но все же отдельную и независимую от него. Соответственно с этим пониманием, они воспринимали новых христиан, исповедовавших христианство и живущих на Пиренейском полуострове, равно как и старых христиан, вступивших в брак с новыми христианами или же участвовавших в торговых операциях «нации», как членов своего национального коллектива. Суть в том, что белые взрослые мужчины пиренейского происхождения могли как минимум рассчитывать на то, чтобы считаться частью «нации» независимо от своих внутренних убеждений и публичного вероисповедания. Необходимым условием для этого было установление социальной, экономической и/или семейной связи с этническим коллективом. Но в то же время и старые христиане, испанцы, которые умерли на костре, исповедуя свой «иудаизм», стали героическими символами этого «иудаизма», к которому «вернулись» новые евреи. Таким образом, этническая принадлежность и религия стали параллельными и конкурирующими компонентами идентичности новых евреев из‑за того, что иудеоконверсо интернализировали испано‑христианские модели.

Спустя примерно столетие после издания трактата Оробио Моисей Мендельсон предложил новую модель еврейской идентичности, сформулировав ее в терминах, близких тем, что составляли фундамент самосознания сефардской «нации». «Иудаизм» Мендельсона был сходен с официальной верой иудео‑португальской и иудео‑испанской «нации», эмигрировавшей из «земли идолопоклонства», в том, что он позиционировался как «религия» внутренних убеждений, свойственная и предназначенная для конкретного этноса. Мендельсон был уверен в том, что евреи по своей воле обратятся к своему религиозному наследию, как только оно будет освобождено из‑под гнета политически автономной и построенной на алахическим принципах общины. Еще позже защитники реформированного иудаизма будут прямо утверждать, что они вышли из еврейского народа как этнического сообщества, но теперь представляют собой лишь религиозную группу.

Само собой разумеется, что исторические условия, которые привели к этим результатам, радикально отличались от ситуации, в которой находились новые христиане на Пиренейском полуострове и новые евреи в западной сефардской диаспоре. Различались и сами результаты. В то время как сторонники еврейского просвещения на рубеже XVIII–XIX веков стремились подменить еврейскую национальность или даже отречься от нее, сделав упор на «чистой» религии, люди «нации» в XVI–XVII веках строили и ревностно поддерживали свои общинные институты и свою этнополитическую автономию как основу своей национальности; более того, иногда они даже рассматривали свою иудео‑португальскую и иудео‑испанскую национальность как свою «природу», генетическое наследие.

Данный исторический экскурс помогает прояснить причины этой эволюции. На протяжении веков метафизический дуализм вторгался в испано‑еврейскую интеллектуальную жизнь и влиял на нее. Потом пиренейские церкви при поддержке мирян и испанской и португальской монархий насильственно навязали этот дуализм иудеоконверсо. «Нация» справилась с этой ситуацией, как только могла. В конце концов мужчины (и женщины) «нации» решили поставить во главу угла свою этничность, обрядив ее — довольно либерально — в религиозные одежды. Ирония заключается в том, что в дальнейшем последователи этого подхода не смогли соединить этничность и религию так тесно, как того желали наиболее набожные его апологеты.

Урезанный Закон Моисея в том виде, в каком он был доступен «нации», никогда не был достаточным социальным цементом. Как воображаемое сообщество, иудео‑португальская и иудео‑христианская «нация» официально рекламировала свой хороший (или правильный) иудаизм (Bom Judesmo), но на практике это сообщество всегда переходило границы иудаизма, включая в себя подлинных христиан, космополитов, скептиков и просто смутьянов. По крайней мере в этом смысле новые евреи и их дети были, как показывают труды Йосефа Каплана, как и современные евреи, секуляристами, которые чувствовали свою еврейскую этничность в крови, но по‑прежнему рассматривали «религию» в узком, христианском понимании как отличительную еврейскую черту и точку отсчета, даже не соблюдая или нарушая своих религиозных предписаний.

Это эссе адаптировано из статьи «Раскол еврейской идентичности в еврейской диаспоре раннего Нового времени: случай иудеоконверсо», опубликованной в книге: «Пути к Новому времени: Сборник статей в честь Йосефа Каплана» (Paths to Modernity: A Tribute to Yosef Kaplan / Ed. by Avriel Bar‑Levav, Claude B. Stuczynski, and Michael Heyd. Jerusalem: Shazar, 2018).

Оригинальная публикация: Men and Women of the Nation

The Times of Israel: Как изгнанные из Испании евреи сформировали диаспору в Латинской Америке

The Times of Israel: Исторические онлайн‑лекции из средневековой испанской синагоги XIV века