Во второй половине XIX — начале ХХ века в России любили и умели хоронить. В стране с неразвитыми демократическими институтами, с запретом всякой митинговой активности похороны были главным инструментом выражения групповых интересов, чаяний, протестов и солидарности. Разгонять похороны было неудобно. Над гробом можно и нужно было произносить речи, а в этих речах обещать и клясться — по обстоятельствам — отомстить, сохранить, продолжить, приумножить. Так хоронили общественных деятелей, любимых народом врачей, прогрессивных профессоров и, конечно, популярных писателей. Характерный пример — похороны поэта Надсона. По воспоминаниям современников, по всему маршруту траурной процессии вдоль колеи стояли толпы почитателей поэта, и катафалк ехал по цветам. Гроб Надсона встречала вся молодежь Петербурга. Огромная процессия сопровождала его после отпевания на Литераторские мостки Волкова кладбища.

- Похороны Шолом‑Алейхема. Нью‑Йорк. 1916

- Могила Шолом‑Алейхема на кладбище Маунт‑Кармель. Нью‑Йорк

- Анатолий Каплан. «Тевье‑молочник». Тевье и Хава. Литография. 1957–1963

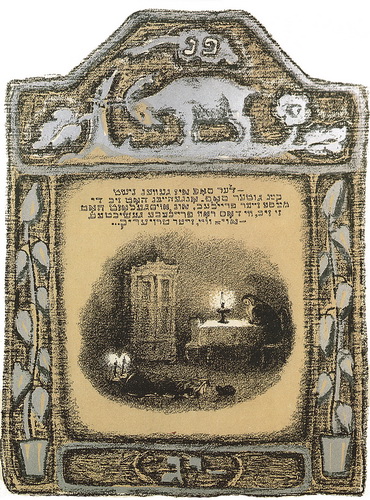

- Анатолий Каплан. «Заколдованный портной». Глава тринадцатая. «Смерть портного». Цветная литография. 1954–1957

- Соломон Юдовин. Кладбище в местечке. Ксилография. 1922. Sholom Aleichem Panorama. London, Оntario, Canada: Jewish Observer, 1948

День смерти всю первую половину ХХ века был важнее дня рождения. В 1924 году ВЦИК принял решение считать днем памяти Ленина 21 января, день смерти вождя. Только в 1955 году постановлением ЦК КПСС было принято решение перенести торжественную дату на 22 апреля, то есть на день его рождения.

Евреи имели собственную традицию похоронных процессий. Похороны в местечке были важным общественным событием. Евреи не отмечали день рождения, не указывали год и дату рождения на надгробии. Зато писали на нем год и дату смерти. Наследники в йорцайт, годовщину смерти, читали кадиш и устраивали поминальное угощение. На похороны жителей местечка скликал шамес (синагогальный служка) или шулруфер (человек, которому поручено созывать людей в синагогу на молитву). Он ходил по улицам и кричал: «Идите исполнить заповедь об умершем», то есть заповедь провожания в последний путь. Во время движения похоронной процессии собирали пожертвования, как их собирали во время праздников и свадеб. Размер похоронной процессии был точным мерилом значимости умершего, значимости его семьи в жизни общины.

Старая еврейская похоронная традиция слилась с новой русской в начале ХХ века и достигла своего апофеоза в похоронах Шолом‑Алейхема, даром что они проходили не в России, а в Нью‑Йорке. Непосредственно в церемонии прощания у открытого, вопреки традиции, гроба приняло участие 15 тысяч человек. Еврейские литераторы стояли в почетном карауле. По утверждению современников, за гробом писателя шло 100 тысяч человек; некоторые сообщают, что провожающих было даже 150 тысяч. Но все сходятся в том, что это были самые многолюдные похороны в истории Нью‑Йорка.

У этого печального рекорда есть символическое измерение. После максимума наступает спад. Шолом‑Алейхем был высшей точкой синтеза русской литературы и еврейской традиции. Он писал на трех языках — идише, иврите и русском. В ХХ веке традиция еврейского литературного многоязычия начинает клониться к закату. Он был продолжателем традиций Гоголя в литературе. После его смерти русская литература все меньше влияет на литературу еврейскую. В своем творчестве Шолом‑Алейхем играл с цитатами и с намеками на цитаты из главных еврейских книг, прежде всего, из Танаха, будучи уверен в том, что читатель и поймет, и оценит эту игру. В ХХ веке сумма такого рода приемов оказывается все менее востребованной: нет уже ни тех читателей, ни тех писателей.

В каждой литературе есть миф о ее Золотом веке и о воплощающих его фигурах, например, Пушкин в русской литературе, Гете и Шиллер — в немецкой. В недолгой истории еврейской литературы Золотой век — это Менделе Мойхер‑Сфорим, Ицхок‑Лейбуш Перец и Шолом‑Алейхем. Они умерли один за другим: Перец — в 1915 году, Шолом‑Алейхем — в 1916‑м, Мойхер‑Сфорим — в 1917‑м. Говорят, что «некалендарный» ХХ век начался с Первой мировой войны. Еврейская литература старалась идти в ногу со временем и похоронила свой XIX век вместе с погребением исторической эпохи.

Великий юморист, Шолом‑Алейхем всю свою творческую жизнь напряженно размышлял о смерти, о погребении, о кладбищах. Это довольно естественно для тяжелобольного человека, много лет умиравшего от неизлечимого туберкулеза и не вылезавшего всю вторую половину жизни из больниц и санаториев. Но, кроме личного недуга, за этими размышлениями стоит мироощущение традиционного человека, его уверенность в том, что только смерть выявляет смысл прожитой жизни, а погребение закрепляет умершего в памяти потомков.

Анатолий Каплан. «Тевье‑молочник». Тевье и Хава. Литография. 1957–1963

Смерть — веселое, понятное и, странным образом, жизнеутверждающее дело. Две самые знаменитые цитаты из Шолом‑Алейхема, которые, кажется, помнят все, тоже связаны со смертью.

«С’из мир гут — их бин а йосем» — «Мне хорошо — я сирота», — говорит неунывающий мальчик Мотл, сын хазана Пейси.

И еще одна цитата, живущая своей, давно оторвавшейся от контекста жизнью: «Лахн из гезунт. Доктойрим хейсн лахн» — «Смеяться полезно для здоровья. Врачи рекомендуют смеяться». Я видел эту цитату, написанную веселенькими разноцветными буквами на футболках участников одной из программ по изучению идиша. Между тем этими словами заканчивается повесть «Заколдованный портной», одно из самых странных и страшных произведений писателя. Главный герой повести, портной Шимон‑Эле, доведен дурацкой шуткой до умопомешательства. Его мир погружается в абсурд, а сам он умирает и, понятное дело, умрет от депрессии, оставив семью без кормильца. Розыгрыш превращается в бездну, в которой орудуют демоны. И, оборвав очевидный финал, Шолом‑Алейхем говорит:

Анатолий Каплан. «Заколдованный портной». Глава тринадцатая. «Смерть портного». Цветная литография. 1954–1957

А несчастный портной? А вывод? А мораль какая из всей этой истории? — спросит читатель.

Не принуждайте меня, дети! Конец нехороший. Началось все очень весело, а кончилось, как и большинство веселых историй, очень печально…

А так как вы знаете, что автор этого рассказа по натуре не меланхолик и плачевным историям предпочитает смешные, и так как вы знаете, что он не терпит «морали», что читать нравоучения не в его обычае, то сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи, и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали.

Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться… (Перевод М. Шамбадала.)

Это не просто гоголевский «смех сквозь невидимые миру слезы». Это смех — как реакция на умирание, на смерть ; это, как писал Бахтин, «рождающая и смеющаяся смерть». Это главное экзистенциальное прозрение Шолом‑Алейхема.

Шолом‑Алейхем был честолюбив. Его претензия, кстати сказать, вполне реализовавшаяся, состояла не только в том, чтобы написать известное количество талантливых произведений, но в том, чтобы создать национальную литературу, а самому стать в ней главным национальным писателем. Все его творчество, вся его жизнь были единым художественным проектом, смерть и погребение должны были занять в этом проекте подобающее место. Он думал о смерти, составил подробное завещание, которое тоже является вполне художественным текстом, и написал в нем: «Похороните меня среди бедняков, чтобы памятник, который поставят на моей могиле, украсил бы простые могилы вокруг меня, а их простые могилы украсили бы мой памятник».

Перед воображением Шолом‑Алейхема, когда он писал о месте своего погребения, явно стояло старое еврейское кладбище в родной Воронковке. Это местечко, в свою очередь, стало, по его собственному признанию, прототипом Касриловки, вымышленного штетла, типичного штетла, единственно верного изображения подлинной колыбели евреев, идиша, еврейской литературы. Именно в Касриловке происходит действие многих наиболее значимых произведений писателя.

Развернутый портрет Касриловки Шолом‑Алейхем создал в рассказе «Город маленьких людей». Этот рассказ был опубликован в 1901 году (далее все цитаты приведены в переводе И. Гуревича). Касриловка состоит из двух частей — собственно местечка и старого кладбища. Эти миры — мир живых и мир мертвых — равноправны, и, более того, в результате парадоксальной инверсии оказывается, что мир живых — это кладбище, а кладбище — место подлинной жизни.

Вам хочется, конечно, знать, как выглядит Касриловка? Хороша неописуемо! А уж если посмотреть издали — и того лучше! Издали город живо напоминает… Что мне вам такое, к примеру, назвать?.. Подсолнух, густо усаженный семечками, доску, покрытую мелко накрошенной лапшой. Как на блюде, лежит он перед вами, и вы за версту можете разглядеть все его прелести, потому что город, понимаете ли, стоит на горе, то есть на город надвинулась гора, а под горой скучилось множество лачужек, одна на другой, как могилы на старом кладбище, как ветхие черные накренившиеся памятники.

Город, в котором обитают евреи, кажется старым кладбищем. Зато кладбище полно жизни.

Главным образом гордятся касриловские маленькие люди старым кладбищем. Старое кладбище, хотя оно уже заросло травой, деревцами, и нет на нем почти ни одного целого памятника, они считают тем не менее своим сокровищем, украшением города, жемчужиной и оберегают его как зеницу ока. Так как, кроме того, что там покоятся предки их предков — мудрецы, праведники, ученые, гении, великие люди, — есть основание полагать, что там находится и немало могил жертв гайдаматчины времен Хмельницкого… Это «святое место» — их единственная кроха собственности на этом свете, которой они, маленькие люди, — единственные безраздельные хозяева, это их единственная пядь земли, их единственный клочок поля, где зеленеет травка, растет деревцо, а воздух свеж, и дышится свободно…

Посмотрели бы вы, что там творится, когда наступает конец лета, и в первых числах месяца элула начинаются «дни плача» — ай‑яй‑яй! Мужчины и женщины, главным образом женщины, — валят валом, нескончаемой вереницей, — шутка ли «могилы предков»! Со всего света являются сюда, чтобы немного выплакаться, излить наболевшее сердце перед святыми могилами. Знаете, что я вам скажу? Нигде не плачется так самозабвенно и так сладко, как в Касриловке на «божьей ниве». То есть в синагогах тамошних тоже плачется не так уж плохо. Но какое тут может быть сравнение с плачем на могилах предков?

«А вы уже побывали на нашей “божьей ниве”»? — спросит у вас касриловец с такой важностью, как если бы он вас, к примеру, спросил, побывали ли вы в его родовом винограднике. Если вы там еще не были, доставьте ему удовольствие и пройдите на кладбище, прочитайте старые, почти стершиеся надписи на полуповалившихся памятниках, и вы найдете часть истории целого народа… И если вы человек, которому доступно изумление и вдохновение, то, обозрев этот бедный город с его богатыми кладбищами, вы не сможете удержаться, чтобы не повторить старое изречение: «Как хороши твои шатры, Иаков, места твоего покоя, Израиль!..»

Соломон Юдовин. Кладбище в местечке. Ксилография. 1922. Sholom Aleichem Panorama. London, Оntario, Canada: Jewish Observer, 1948

Прежде всего, следует сказать про термины. Кладбище, на котором «зеленеет травка и растет деревцо», — самое живое место в Касриловке — по‑еврейски называется «бейс‑ахаим» , то есть «дом жизни» (вечной) . Присутствующие в тексте слова «святое место» («это “святое место” — их единственная кроха собственности») и «поле» («их единственный клочок поля») — обычные обозначения кладбищ на идише. Писатель возвращает «кладбищенским» эвфемизмам («святое место», «поле») их буквальный смысл.

Кроме того, он явно использует укорененное в народном сознании представление о том, что кладбище — это действительно город мертвых, обнесенный оградой, как городской стеной.

Еврейское кладбище, с точки зрения народной традиции, — место одновременно и почитаемое, святое, и почти непосещаемое. Именно непосещение, избегание подчеркивают святость этого места. Шолом‑Алейхем абсолютно точно выражает эту мысль, отмечая, что на «оберегаемом» кладбище нет «почти ни одного целого памятника». Этим кладбище еще больше становится похоже на местечко, в котором дома стоят, как «черные накренившиеся памятники».

Шолом‑Алейхем, с одной стороны, был наследником идей Хаскалы (Просвещения), с другой — всерьез симпатизировал сионизму. Касриловка — символ жизни в галуте, символ бедственного, угнетенного положения евреев. Евреи живут скученно, бедно, стесненно — и физически, и политически, и метафизически. Город живых похож на кладбище, и — горькая ирония — единственное место, где у обитателей Касриловки есть свой простор, свой пейзаж, своя природа, — это кладбище. Там же покоится вся еврейская история. Все великие люди («мудрецы, праведники, ученые, гении») из «города маленьких людей» обитают на кладбище.

Свой самый выразительный прием — библейскую цитату — Шолом‑Алейхем сохраняет для финала. «Как хороши твои шатры, Иаков, места твоего покоя, Израиль!» — это очень известный стих из Книги Чисел (Бемидбар, 24:5‑6). Мало того, что это цитата из Пятикнижия, этот стих открывает утреннюю молитву. Это обычный для Шолом‑Алейхема ход. Он цитирует только самые известные тексты, исходя из того, что даже малоподготовленный читатель опознает и саму цитату, и ее контекст.

Прежде всего, подводя итог своему трагиироническому сравнению местечка и его кладбища, Шолом‑Алейхем сочиняет библейский комментарий, напоминающий традиционный мидраш. Как известно, библейская поэзия широко использует амплификацию, построенную на синтаксическом параллелизме. Именно эти параллельные конструкции породили многочисленные мидраши. Комментаторы предлагали считать их не повторами, а зашифрованными высказываниями о двух разных явлениях. Понятно, что Иаков и Израиль — это два имени одного и того же библейского патриарха, предка‑эпонима еврейского народа. Но у Израиля (потомков Иакова‑Израиля) есть и шатры (то есть кривые и косые дома в Касриловке), и места покоя (вечного покоя, то есть прекрасное старое кладбище). Причем первые хороши только в кавычках, а вторые — буквально. Жаль только, что попасть туда суждено лишь после смерти. Вот на что с горькой иронией намекает писатель.

Теперь следует сказать о контексте библейской цитаты. Это прославление Израиля произносит злодей и пророк Билам (Валаам), посланный мидианским царем проклясть евреев. Так он говорит против своей воли, но подчиняясь воле Всевышнего. Билам, конечно, был злодеем, но и пророком, то есть человеком, которому, по выражению Шолом‑Алейхема, было «доступно изумление и вдохновение». Современный еврейский писатель, сторонник прогресса, сатирик, обличитель местечковой косности и униженности, тоже, подобно злодею Биламу, — «пророк чужой веры», но, глядя на Касриловку и ее кладбище, он не может сдержать возгласа невольного библейского восхищения.

Шолом‑Алейхема похоронили не в Касриловке, не в родной Воронковке, даже не в Егупце, то есть Киеве, а в Нью‑Йорке, на бруклинском кладбище Маунт‑Небо.

И теперь в столетний йорцайт Шолома, сына Менахема‑Нохума Рабиновича, каждый, кому его книги доставили минуты радости, может съесть и выпить лекех мит бранфн: выпить рюмку водки и закусить, как это принято у евреев, лекехом, то есть пряником. Выпить горькой водки со сладким пряником. Непривычное сочетание, но у евреев вообще есть свои странности. Выпить, закусить и прочитать пару страниц Шолом‑Алейхема. Покойный на это рассчитывал.

Пурим в сталинской Москве

Год, когда мы повесили Гитлера