«Хумаш Коль Менахем»: Еврейский лидер и его народ

В 2024 году в «Книжниках» впервые на русском языке вышло в свет уникальное издание — «Хумаш Коль Менахем»: пять книг Торы с комментариями из классических раввинистических текстов и трудов Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Фундаментальный подход к толкованию Торы, учитывающий современные реалии, делает размышления предшественников несомненно более доступными для широкого круга читателей, открывая таким образом перед нами новые горизонты. «Лехаим» представляет читателям фрагменты из «Хумаш Коль Менахем».

Если [еврейский] вождь согрешит, нарушив по ошибке одну из запрещающих

заповедей Господа, своего Бога, и окажется виновен, то,(ВАИКРА, 4:22)

ОБСУЖДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Слово «если» на иврите — אם. Почему в стихе 22 используется необычное выражение אשֲֶר вместо обычного אם?

Раши: [Слово אשר ашер — «который», «если» — похоже на] אשרי ашрей — «счастлив». Счастливо то поколение, глава которого («вождь») думает о том, чтобы искупить свои ошибки, и уж конечно это так, если он раскаивается в умышленных проступках.

Талмуд [комментируя наш стих]: рабби Йоханан бен Закай сказал: «Счастливо то поколение, чей вождь приносит жертву за свой непреднамеренный грех! Ибо если вождь

приносит жертву — нужно ли говорить, что и любой простой человек приносит? И если он приносит жертву за грех, совершенный неумышленно, — нужно ли говорить, что поступил бы так в случае греха, совершенного умышленно?»

(Ѓорайот, 10б; Торат коѓаним к этому стиху).

ТОРАТ МЕНАХЕМ

Еврейский лидер и его народ (стих 22)

Говоря о прочих жертвах за грех, перечисленных ранее в (אם) нашем разделе, Тора использовала выражение «Если такой-то согрешит…». Однако сейчас, говоря о жертве за грех вождя, Тора меняет слово и употребляет אשר вместо прежних אם.

Контекстуально это слово явно означает «если». Таким образом, нет никакой разницы в переводе этих двух слов: буквальное значение стиха остается прежним. Однако Раши беспокоит причина, по которой Тора внезапно поменяла выражение на необычное אשר. Дополнительная проблема, беспокоившая Раши, заключалась в небуквальном значении слова אשר: буквально אשר означает «тот, который» — слово, связывающее две идеи (т. е. союз, за которым следует придаточное предложение). Следовательно, употребив этот союз, Тора, по-видимому, полагает, что текущий отрывок — о грешащем лидере — связан с предыдущим отрывком, где обсуждается жертва за грех общины. Раши волновало, какова связь между нашим отрывком и предшествующим.

Чтобы ответить, Раши цитирует учение Талмуда: אשר этимологически связано со словом אשרי, означающем «счастливый».

Во-первых, используя необычный термин אשר, наш стих как бы говорит: «Счастливо то поколение, чей вождь принимает близко к сердцу искупление своего непреднамеренного греха. Он тем более раскается в грехах, которые совершил умышленно!»

Во-вторых, в дополнение к объяснению необычного использования в Торе слова אשר Раши также объяснил, почему Тора выбрала именно союз, связывающий наш отрывок с предшествующим. Чтобы объяснить логику Раши, изучим его комментарий.

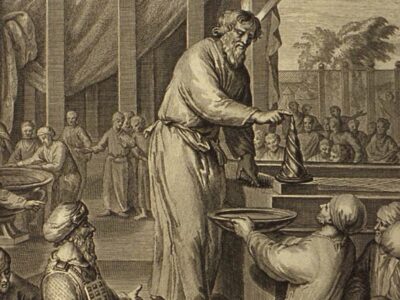

Ранее, в стихах 13–21, Тора описывает жертву за грех общины. Ее требуется принести в случае нарушения еврейского закона, совершенного Санѓедрином (Верховным еврейским судом), — ошибки, приведшей к непреднамеренному греху.

На первый взгляд грех больше у Санѓедрина, чем у народа. В конце концов, люди просто следовали указаниям раввинов, чего требует сама Тора, и нельзя ожидать от них понимания ошибки раввинов! Читатель должен справедливо удивиться: почему об этой ошибке сказано как о «грехе общины» (стих 21), если виноваты раввины, а не община?

Раши отвечает: этимологически אשר связано со словом אשרי «счастливый». [Таков подтекст стиха]: «Счастливо то поколение, чей вождь принимает близко к сердцу искупление своего непреднамеренного греха».

Другими словами, если даже вождь народа столь серьезно относится к своему неумышленному греху и люди это видят, всем понятно: неумышленный грех общины (который произошел по ошибке Санѓедрина) также весьма серьезен, пусть произошел совсем не по вине людей. Таким образом, Тора сочетанием אשר соединила стихи 21 и 22, чтобы научить нас: неизбежная трудность со стихом 21 разрешается при чтении стиха 22.

Выборочное цитирование Раши Талмуда

Источник, который цитирует Раши, — Талмуд. Однако если мы сравним формулировку Раши и формулировку Талмуда, то обнаружим два существенных различия.

1) В Талмуде говорится: «Счастливо то поколение, чей вождь приносит жертву за свой непреднамеренный грех!» Раши, скорее, подчеркивает не факт принесения жертвы, но добрые намерения вождя: «Счастливо то поколение, чей вождь принимает близко к сердцу искупление своего непреднамеренного греха».

2) Талмуд продолжает: «Ибо если его вождь принесет жертву, нужно ли говорить, что то же самое сделает один из простых людей?» — однако Раши полностью опускает этот момент.

Оба различия становятся понятны на основе приведенного объяснения: когда Тора сопоставляет жертву за грех вождя с жертвой за грех общины, это означает, что вождь заставляет народ осознать тяжесть непреднамеренного греха. Однако тот факт, что вождь приносит жертву за грех, народ особенно не вдохновит, поскольку вождь в любом случае обязан это сделать в согласии с еврейским законом.

Вдохновить людей может серьезное отношение лидера к непреднамеренному греху. Когда они увидят, что такой великий человек, как их вождь, явно взволнован (принимает близко к сердцу) невольно совершенной им ошибкой, они поймут: серьезно любое нарушение еврейского закона, даже неумышленное.

Акцентируя внимание читателя на главном источнике вдохновения народа — реакции и чувства вождя по отношению к жертвоприношению (в большей степени, чем сам факт ее принесения), — Раши пишет: «Счастливо то поколение, чей вождь приносит жертву за свой непреднамеренный грех!»

Именно поэтому Раши опускает в цитате из Талмуда вторую часть, где говорится о практическом уроке из жертвоприношения вождя («Ибо, если его вождь принесет жертву, нужно ли говорить, что то же самое сделает один из простых людей?»). Тора подчеркивает здесь, что народ вдохновляет не сам факт соблюдения вождем требования принести жертву за грех, но момент повышенного осознания серьезности непреднамеренного проступка. Эта серьезность исходит от вождя. И вождь, вдохновляющий еврейский народ глубоким осознанием происходящего, повлияет на степень общей заботы о соблюдении Торы. И в будущем евреи постараются избежать даже непреднамеренного греха и станут по-настоящему «счастливым» поколением.

(На основе Ликутей сихот. Т. 17. С. 34 и далее.)

Напутствие

Когда поколение счастливо? Раши пишет: когда «вождь принимает близко к сердцу искупление [своего непреднамеренного греха]». Тора дает понять: голова всегда должна управлять сердцем, так как источник всех грехов, как преднамеренных, так и непреднамеренных, в том, чтобы действовать согласно желаниям своего сердца, ибо «каждый человек может сознательно управлять желаниями своего сердца, так что он не должен поддаваться желаниям сердца в действии, речи или мысли»

(Танья, гл. 12).

(На основе Ликутей сихот. Т. 17. С. 40.)

«Хумаш Коль Менахем» можно приобрести на сайте издательства «Книжники» в Израиле, России и других странах. Особые предложения для общин и образовательных организаций в Израиле

Сефер га-хинух. Книга наставления. Заповедь принесения судом, вынесшим ошибочное постановление, искупительной жертвы

Жертва за грех. Недельная глава «Ваикра»