Благословенная сила порядка. Недельная глава «Пекудей»

«Пекудей» (точнее, целая череда недельных глав, где зачином служат «Трума» и «Тецаве», а апофеозом — «Ваякгель» и «Пекудей») — весьма необычное завершение книги Шмот. Ведь в остальном книга повествует о бурной истории изгнания и порабощения сынов Израиля, а также о противостоянии египетского властителя человеку, который, возможно, вырос вместе с ним во дворце, — Моше, вставшему во главе рабов‑евреев. Речь идет о самом драматичном вмешательстве Б‑га в ход истории, о знамениях и чудесах, удивительных явлениях и спасениях. События нарушают даже законы природы: народ, спасаясь от погони, переходит море посуху, а колесницы фараонова войска застревают, погружаясь в ил. Это самая знаменитая история освобождения. О ней снят целый ряд фильмов. Она дала надежду многим угнетенным народам.

Казалось бы, самый подходящий апофеоз для нее — главы 19–24 книги Шмот: Б‑жественное откровение на горе Синай, завет Б‑га с народом, Десять заповедей и вытекающее из них гражданское законодательство. Казалось бы, повествование с самого начала подводит именно к этому эпизоду — официальному закреплению отношений, которые свяжут Б‑га с народом, а народ с Б‑гом, чтобы небеса спустились на землю, а народ воспарил с земли к небесам.

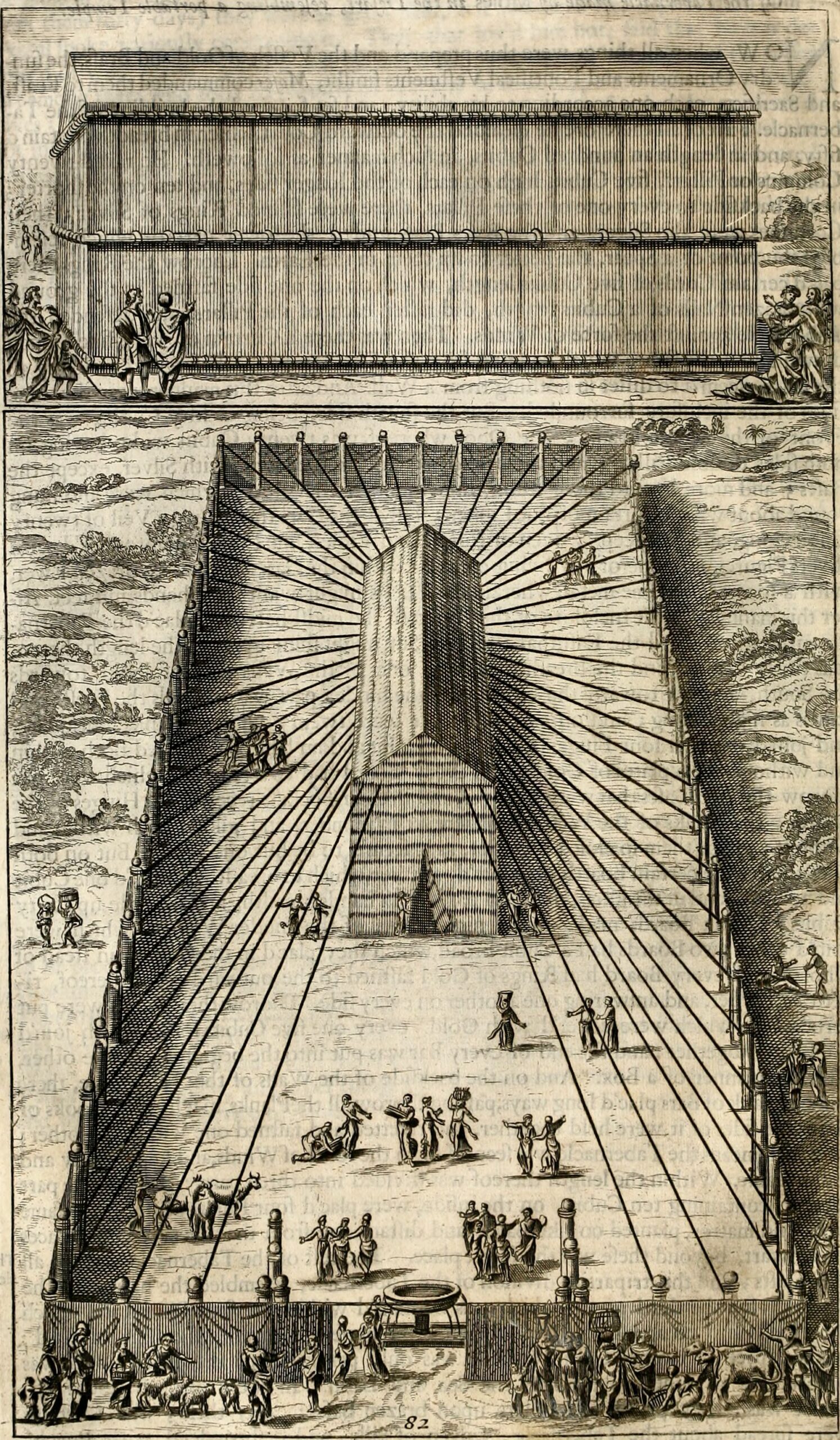

Разве может что‑то значить для этой истории пространный рассказ о строительстве Святилища (вначале, в «Трума» и «Тецаве», приведены повеления Б‑га, адресованные Моше, а в «Ваякгель» и «Пекудей» — повеления Моше народу и описание того, как народ их исполнял)? К чудесам это вообще не имеет отношения. И со свободой вроде бы тоже никак не связано. В этих главах главное действующее лицо — не Б‑г, а народ: те, кто приходит с приношениями, искусный мастер Бецалель и другие работники, в том числе женщины, которые соткали материю из козьей шерсти, подарили для строительства свое имущество и пожертвовали свои зеркала на изготовление медного чана‑умывальника. На протяжении почти всего повествования ощущаешь, что его место — в Ваикра, книге о священном, а не в Шмот, книге о свободе.

Судя по всему, здесь Тора хочет донести до нас кое‑что глубокое и доныне актуальное. Но докапываться до смысла придется поэтапно.

Начнем с крайне любопытного факта: Тора выбирает похожие слова, когда описывает строительство Святилища сынами Израиля — и сотворение Б‑гом вселенной. О завершении строительства Святилища Тора говорит так: «…этим завершились все труды для Святилища — Шатра Встречи. Сыны Израиля сделали все так, как повелел Моше Г‑сподь, — [все точно] так и сделали <…> Моше осмотрел все труды , и оказалось, что они сделали все так, как повелел Г‑сподь, — [точно] так они и сделали. И Моше благословил их» (Шмот, 39:32, 43).

А о завершении сотворения вселенной Тора рассказывает так: «[Так] было завершено [создание] небес, земли и всего строя [небесных и земных творений]. В седьмой день Б‑г завершил Свои труды, которыми Он занимался, — в седьмой день Он покоился от Своих дел, которыми был занят. Благословил Б‑г седьмой день и освятил его, ведь в этот день прекратил Он все труды, которыми [Он], Б‑г, занимался» (Берешит, 2:1–3).

В обоих фрагментах находим три ключевых слова: «труды», «завершен» и «благословил». Эта перекличка не случайна. Таким образом Тора указывает на необходимость интертекстуального подхода: намекает, что некий закон или эпизод надо истолковывать в контексте другого закона и эпизода. В данном случае Тора подчеркивает, что книга Шмот завершается тем же, с чего начинается книга Берешит: созидательным трудом Творца или творцов. Обратите внимание на параллели и различия. Книга Берешит началась с акта Б‑жественного творения. Книга Шмот заканчивается актом творения, который совершают люди.

Чем внимательнее мы изучаем оба текста, тем заметнее, как тонко выстроены параллели между ними. Рассказ о сотворении вселенной в Берешит организован вокруг числа «семь», повторяющегося много раз. Семь дней творения. Слово «хорош/ хорошо» употреблено семь раз, слово «Б‑г» — тридцать пять раз, а слово «земля» — двадцать один раз. В первом стихе Берешит семь слов, во втором — четырнадцать, а в трех заключительных — 35 слов. Полный текст содержит 469 (7×67) слов.

В недельных главах «Ваякгель — Пекудей» рассказ о строительстве Святилища тоже организован вокруг числа «семь». Слово «сердце» семь раз встречается в Шмот, 35:5–29 — указаниях Моше насчет материалов для строительства и еще семь раз — в Шмот, 35:34–36:8 — указаниях, которым должны были следовать мастера Бецалель и Оголиав. В этом же разделе семь раз встречается слово «трума» («приношение»). В главе 39, где говорится об изготовлении священнических одежд, семь раз встречается словесный оборот «как повелел Моше Г‑сподь». Еще семь раз он встречается в главе 40.

Итак, на первом этапе заключаем: язык и композиционное построение этих двух отрывков призваны подсказать, что мы должны их сравнить. Строительство Мишкана сынами Израиля — аналог сотворения вселенной Б‑гом. Но мыслимо ли это? Как можно сравнивать крохотную постройку с целой вселенной? Как можно сравнивать конструирование из уже существующих материалов с Б‑жественным актом творения всего из ничего?

Суть откроется нам на следующем этапе. В первой главе книги Берешит рассказывается, как Б‑г творит упорядоченную вселенную: «Сказал Б‑г: “Пусть будет <…>” и стало так <…> и увидел Б‑г, что это хорошо».

За первые три дня Он создал сферы вселенной: день и ночь, верхние и нижние воды, море и сушу. В следующие три дня Он поместил в каждую сферу соответствующие светила и живых существ разных видов: солнце, луну и звезды, птиц и рыб, животных и людей. В завершение рассказа о шестом дне читаем: «Б‑г оглядел все, что Он создал, — оно [было] очень хорошо».

То есть каждый элемент был хорош сам по себе и слаженно взаимодействовал со всеми остальными. Описание пронизано гармонией. Вначале Б‑г создал порядок.

Затем Он создал людей, а они привнесли хаос: сначала это проделали Адам и Хава, затем — Каин, затем — поколение Потопа, и так продолжалось, пока, как сообщает нам Тора, Б‑г не раскаялся, что создал род человеческий на земле (Берешит, 6).

Итак, первые главы книги Берешит повествуют о падении: человечество скатывается от порядка к хаосу.

И мы начинаем догадываться об истинной сути Святилища. Оно представляло собой тикун («исправление») греха золотого тельца.

Тора говорит о тельце относительно мало, зато о поведении сынов Израиля — очень много. Сначала они с угрожающим видом обступили Аарона, и тот, похоже, испугался за свою жизнь. Затем, когда телец был изготовлен, они устроили застолье, ели, пили, затем вскочили и «принялись веселиться». Моше, спустившись с горы, увидел, что народ «развращен, что Аарон распустил его — врагам на посмешище». Перед нами картина хаоса. От порядка ничего не осталось. Люди, утратив самоконтроль, вначале поддались страху, а затем дали волю дионисийскому началу и ударились в загул.

Тикун хаоса — это порядок. Именно это исправление воплощало в себе Святилище, изготовленное по четко предписанным размерам и из четко оговоренных материалов, состоявшее из добровольных приношений народа, построенное мастером по Б‑жественному вдохновению. Оно представляло собой микрокосм абсолютного порядка.

Таким образом, завершение книги Шмот — не то чтобы отголосок начала книги Берешит, а противоядие от описанных в Берешит прискорбных событий. Если человечество способно разрушить Б‑жественный порядок, обратив его в хаос, то пусть человечество докажет, что способно спасти порядок от хаоса. Вот путь, который должны проделать сыны Израиля, — от золотого тельца до строительства Святилища. Мы в силах преодолеть путь от хаоса к порядку.

Изготовление золотого тельца было опрометчивой, импровизированной, хаотичной попыткой ответить на правомерный вопрос, когда сыны Израиля задумались: «Что нам делать здесь, посреди пустыни, без Моше, который был для нас посредником в отношениях с Б‑гом?»

Нашелся верный ответ — строительство Мишкана. Мишкан служил постоянным знаком того, что Б‑жественное присутствие пребывало среди народа даже в отсутствие такого пророка, как Моше. Собственно, как только Мишкан был достроен и освящен, Моше уже не играл в нем никакой роли. Служением в Мишкане руководили не пророки, а священники. Забота о порядке — дело священников.

Мишкан, Храм и синагога разнятся между собой, но в пространстве они — то же самое, что шабат во времени. Они символизируют идеальное царство порядка, то, каким Б‑г хочет видеть наш мир. Входя в них, мы покидаем мир социума с его конфликтами и раздорами, войнами и несправедливостями и оказываемся под крылом Б‑жественного присутствия, внимая небесной гармонии, чувствуя, как очищается наш дух, когда мы приходим искупить свои грехи или возблагодарить за ниспосланные благословения. Именно здесь мы находим постоянно пребывающий дух Б‑га. Это противоядие от злой карикатуры, в которую мы частенько превращаем Б‑жий мир.

Есть и другая реальность. Я верю, что именно в священном времени, во время шабата, и в священном пространстве, в Святилище/ Храме/ синагоге, мятущаяся душа находит покой, сердца открываются миру и души облагораживаются. Именно там мы понимаем, что являемся частью чего‑то более грандиозного, чем этот миг и эта точка планеты. Именно там мы, вслушавшись, сможем расслышать песню, которую творение поет своему Творцу. Там мы приносим Б‑гу свои грехи и недостатки — и очищаемся. Там мы чувствуем, что жизнь подчинена порядку, который нам надо научиться уважать. И именно там Б‑г совсем близко — не на вершине горы, а здесь, среди нас.

Должно существовать такое время и место, где нам открывается, что не все на свете погружено в хаос. Именно поэтому книга Шмот завершается появлением Святилища. Свобода живет там, где царит порядок.

О еврейском характере. Недельная глава «Пекудей»

Недельная глава «Пекудей». Нравственная цельность в общественной жизни