Смерть Мортона Собелла и завершение дела Розенбергов

Материал любезно предоставлен Mosaic

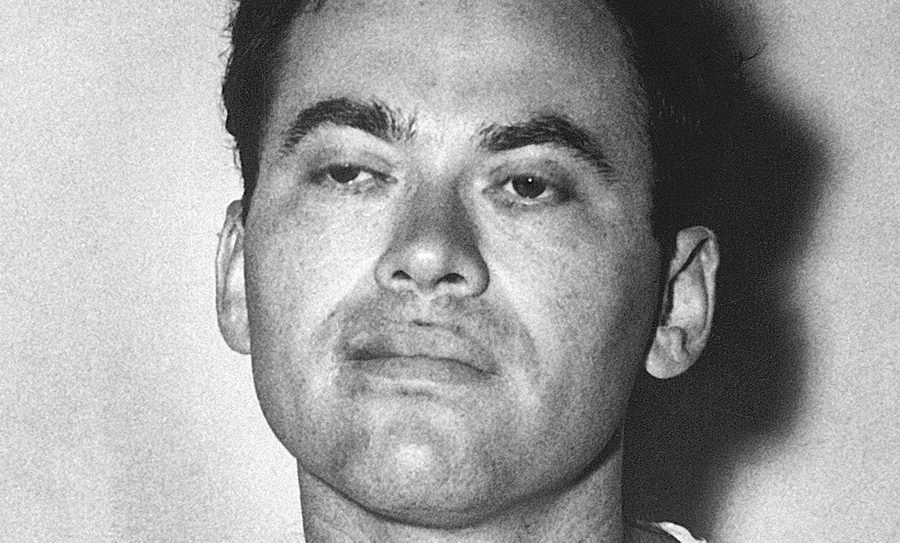

26 декабря 2018 года в возрасте ста одного года скончался Мортон Собелл. Возможно, сегодня его имя забыто, но имена его соучастников — отнюдь: на суде над «атомными шпионами» в 1951 году он сидел на скамье подсудимых вместе с Юлиусом и Этель Розенберг. Супругов Розенберг казнили в 1953 году, но Собелл — один из немногих американцев, шпионивших на СССР, кто уцелел и дожил до нашего времени.

В идею он продолжал верить непреклонно и упоенно, уверял, что и он, и Розенберги невиновны, пока в 2008 году, несколько запоздало, не признал публично, что они были в сговоре с целью шпионажа.

В свете того, что это запоздалое признание не оставило камня на камне от версии о невиновности, которой по‑прежнему придерживались оставшиеся в живых защитники «сети Розенбергов», — а именно от версии, что целое поколение советских шпионов, в том числе Элджер Хисс, Джудит Коплон, Гарри Декстер Уайт, Натан Грегори Силвермастерс, Уильям Перл, Локлин Карри и множество других, были ни больше ни меньше как жертвами параноидальных властей США, — смерть Собелла ставит жирную точку во всей этой грязной истории.

Но какова же подлинная история Собелла? Когда в 2016 году я виделся с ним последний раз, он, старик девяноста девяти лет, пригрозил: если я опишу его негативно, «это вам даром не пройдет». Меня это удивило, поскольку к тому времени он уже сознался, что шпионил. Но, по крайней мере, после его смерти появилась возможность изложить его историю без купюр.

1. Типичный «младенец в красных пеленках»

Мортон Собелл родился в Нью‑Йорке 11 апреля 1917 года в семье еврейских иммигрантов из России, членов Компартии. Его мать была функционером Коммунистической партии США , отец, пламенный партиец, ежедневно читал идишскую коммунистическую газету «Морген фрайхайт» («Утренняя свобода»), а в «Нью‑Йорк таймс» — «репортажи» ее московского корреспондента Уолтера Дуранти, написанные под диктовку Кремля. Один из дядьев Мортона был директором лагеря «Единство» — платного летнего лагеря Компартии, где юный Мортон до поступления в колледж работал электриком; другой дядя был членом дисциплинарной комиссии и тайным курьером, через него шла переписка нью‑йоркских партийных деятелей с московским КГБ .

Короче говоря, он был как нельзя более типичным младенцем в красных пеленках, королевичем в среде еврейских коммунистов.

В 1938 году Собелл закончил Городской колледж Нью‑Йорка с дипломом инженера‑электрика; его сокурсником был Юлиус Розенберг. В 1939 году он переехал в Вашингтон, работал в Главном управлении вооружения ВМС. Затем перешел в подразделение авиамеханики и судомеханики компании «Дженерал электрик» в Скенектади (штат Нью‑Йорк). Ему поручалась работа над секретными проектами, поэтому он был освобожден от призыва.

Итак, годы Второй мировой войны Собелл провел в своем рабочем кабинете в «Дженерал электрик» — был посвящен в американские военные тайны и выдавал их. После того как в декабре 1943 года его завербовал друг по колледжу Юлиус Розенберг, от Собелла в КГБ стал поступать неиссякающий поток информации о радарах, сервомеханизмах, первых попытках разработки систем противоракетной обороны, чертежи американских военных самолетов и другие технические данные ключевого значения. Он продолжал шпионить и после окончания войны; даже в 1948 году (согласно его заявлению от 2011 года) фотокопировал сотнями страниц секретные документы ВВС США.

Собелл до конца жизни уверял, что похищенные документы касались только артиллерии и радаров, а не данных об атомной бомбе — тех данных, в передаче которых Советскому Союзу обвиняли Розенбергов. В действительности в многих из украденных им документов содержались военные и промышленные тайны, которые стали большим подспорьем для советской военной машины и в результате возымели гибельные последствия для американских военных.

Начиная с 1948 года сеть Розенбергов стала рушиться, словно карточный домик. Начало положил арест физика, советского шпиона Клауса Фукса, работавшего в Лос‑Аламосе — в самом сердце американского проекта атомной бомбы. Фукс поставлял информацию о работах по обогащению урана, а также (как пишут историки Харви Клер и Джон Эрл Хейнс) «об исследованиях плутония как альтернативы урану У‑235 в качестве заряда для бомб и имплозивной схемы детонации как способа подрыва плутония».

Арест и показания Фукса повлекли поимку его курьера — Гарри Голда, девять лет занимавшегося промышленным шпионажем; Голд тоже сознался. И фортуна повернулась к Собеллу спиной. Голд дал информацию о Дэвиде Гринглассе, шурине Юлиуса Розенберга и механике одной из секретных лабораторий Лос‑Аламоса. 15 июня 1950 года Грингласс сознался в шпионаже и дал показания на свою жену Рут, сестру Этель и ее мужа Юлиуса.

Собелл знал, что Грингласс выведет ФБР на Розенберга и, естественно, на него самого. Через шесть дней после ареста Грингласса он поспешно сбежал в Мексику. Там, в основном благодаря его собственной бестолковости, он был арестован 15 августа 1950 года вооруженными сотрудниками мексиканской полиции безопасности. Он попытался вырвать у одного из полицейских револьвер 38‑го калибра, но его оглоушили ударом по голове и экстрадировали в США.

На суде над атомными шпионами показания, изобличавшие Собелла, дал только один свидетель — его близкий друг Макс Эличер: он сотрудничал с властями. Собелл давать показания отказался. Его, как и Голда, приговорили к 30 годам тюрьмы; 26 ноября 1952 года его доставили в тюрьму Алькатрас. За решеткой — в Алькатрасе, Атланте и федеральной тюрьме в Льюисберге — он провел 18 лет, пока не был выпущен на свободу.

Кое‑кому из других второстепенных участников сети Розенбергов повезло больше. Двое, ускользнув от слежки, бежали в Чехословакию, а затем в СССР, где под вымышленными именами возглавили секретное конструкторское бюро в сфере электроники, которое специализировалось на технике для советских вооруженных сил. Еще один человек, которого Розенберг уговаривал бежать и прислал ему с курьером две тысячи долларов, решил остаться в Штатах; его признали виновным всего лишь в лжесвидетельстве и приговорили к пяти годам тюрьмы. Еще три человека вообще не привлекались к судебной ответственности.

Что касается Компартии, то она не была заинтересована в том, чтобы спасать Розенбергов или Собелла; их защиту она поручила некомпетентным адвокатам. Собственно, Москва и партия рассматривали суд над сетью Розенбергов как свою успешную пропагандистскую акцию — бесценный шанс привлечь внимание к этим якобы «безвинным жертвам» американского судилища и отвлечь внимание от бесчисленных зверств коммунизма: от советских концлагерей, от судебных процессов и казней, например Рудольфа Сланского и других еврейских коммунистических лидеров Чехословакии, от уничтожения всех членов Еврейского антифашистского комитета, в том числе выдающихся деятелей искусства — Соломона Михоэлса (убитого в 1948 году), Ицика Фефера, Переца Маркиша и Давида Бергельсона (все они были расстреляны 12 августа 1952 года), от «заговора еврейских врачей», который Сталин выдумал незадолго до смерти в 1953 году.

Сегодня трудно осознать, насколько эффективной оказалась советская стратегия, — в смысле, трудно вообразить ту всемирную истерию, которая поднялась вокруг дела Розенбергов после того, как Юлиус и Этель были казнены 19 июня 1953 года. С их смертью международная коммунистическая машина развила бурную деятельность. Истовые сторонники по всему миру проводили гигантские демонстрации протеста, их возглавляли компартии и организации «борцов за мир», побуждая крупных деятелей — в том числе Альберта Эйнштейна, Пабло Пикассо, Жан‑Поля Сартра и Бертрана Рассела — заявлять о невиновности Розенбергов.

В печати в защиту Розенбергов выступали и орган Компартии США — газета «Дейли уоркер», и паточный «Нэшнл гардиан», редактором которого был еще один советский шпион. Журналист Уильям Э. Рубен , бойкий писака, накатал книгу, где главное открытие состояло вот в чем: поскольку шпионаж запрещен советской Конституцией, ничего подобного вообще быть не могло. Позднее Рубен признался мне, что всякий раз, посещая Розенбергов в корпусе смертников, он неизменно прихватывал с собой девушку; на его спутниц эти визиты производили такое сильное впечатление, что ему «не было отказа».

Это сочетание глубокого цинизма с жаждой внимания характерно и для Собелла. Если до казни Розенбергов он держался в тени, то после их смерти его «назначили» новым мучеником/героем. Его жена Хелен, сама по себе знаменитость, руководила пикетами и выступала на митингах в разных концах США и за границей. После того как в 1969 году Собелл вышел на свободу, супруги посетили Москву, где КГБ встречал их как героев и поселил в личном гостиничном номере просоветского бизнес‑магната Арманда Хаммера с собственным штатом обслуги: горничная, шофер и повар. Хелен также преподнесли норковую шубу.

Вернувшись в США, Собелл отрастил длинную седую бороду, длинные волосы собирал в «хвост», а также попытался угнаться за прогрессом в инженерном деле — своей профессии. Впоследствии он не только занимался конструированием электронных приборов медицинского назначения, но и энергично старался наверстать потерянное время в обществе молодых девиц, из‑за чего они с Хелен в 1980 году развелись.

II. В кругах американских коммунистов

С Мортоном Собеллом я познакомился в 1982 году, а заинтересовался я им потому, что подростком и сам флиртовал со сталинистским «болотом». Среду американских коммунистов, с их сочетанием цинизма и безумного блеска в глазах, я знал досконально. Отчасти из‑за своей неоднозначной позиции, отчасти просто из любопытства я терся около Компартии, меня завораживала ее слепая влюбленность в СССР, сохранявшаяся вплоть до начала 1960‑х. Меня аттестовали как «представителя молодежи» и дали редкостный шанс увидеть все своими глазами.

Щупальца партии и ее советского покровителя, в то время все еще гигантские, было невозможно не заметить: огромное множество организаций, под прикрытием которых велась работа, институтов, гостиниц, лагерей, издательств, профсоюзов, учебных заведений, театров и объектов недвижимости, принадлежавших партии, — и все они отдавали дань уважения Советскому Союзу. В партийной системе все до последних мелочей было связано с Москвой; тебя непрерывно проверяли — так ли уж непоколебимо ты предан ее догматам; поддержка Москвы всеми силами и средствами была непреложным нравственным долгом. Оправдывалось все что угодно, лишь бы оно шло на пользу советским интересам, в том числе ухищрения, уловки и обман — по этой логике они не считались безнравственными, поскольку приближали высшую нравственную цель: а именно создание Советской Америки: об этом писал лидер партии Уильям З. Фостер в книге «К Советской Америке», об этом говорилось в клятве верности коммунизму от 1935 года, которую требовал от новоиспеченных партийцев другой партийный лидер, Эрл Браудер:

«Клянусь всегда оставаться бдительным и твердым защитником ленинской линии Партии, единственной линии, которая приведет к победе советской власти в Соединенных Штатах».

В то же время американские коммунисты взахлеб клеймили своих критиков — именовали их «маккартистами», «реакционерами, которым мерещатся красные» и «фашистами», обвиняли их в клевете, когда те называли их… коммунистами. Та же политика уверений и запирательства была видна в отношении партии к Розенбергам. Разумеется, товарищи коммунисты знали о Сталине и лагерях, о советском вторжении в Венгрию в 1956 году; знали, что Розенберги виновны. Но на публике они пылко, искренне и страстно негодовали — делали вид, что беспристрастны, что неутешно горюют, что их обидели зазря. Для стороннего наблюдателя они утверждали, что никакие они не коммунисты, а что касается Розенбергов, то: «В чем бы вы их ни уличали, они ни при чем».

Бывая на митингах в поддержку Розенбергов/Собелла в конце 1950‑х или в начале 1960‑х, я видел, что там было пруд пруди истерии, музыки, обмороков, безоговорочной страстной любви к Советскому Союзу и той елейной разновидности лицемерного антиамериканизма, который олицетворяла Хелен Собелл, когда, простирая руки, говорила, что суд над Розенбергами знаменует пришествие фашизма в США и новый Холокост. «Концлагеря уже готовы!» — выкрикивала она. Сразу после этого начинался сбор пожертвований.

Многие из этих американских коммунистов были евреями, но ничуть не интересовались еврейской историей, культурой или созданием Государства Израиль. Таким был и Собелл. Он был из тех секулярных прогрессивных евреев, по манере себя вести и выговору — стопроцентных евреев, которые пересыпают речь идишскими словечками, но сочувствие питают только к неевреям, особенно к врагам евреев. В магазинах Нижнего Ист‑Сайда он, чтобы купить товары подешевле, торговался с продавцами на идише, но на мой вопрос, как он относится к Холокосту и Государству Израиль, отмалчивался. Он не признал, что ему известно о «деле врачей» или судьбе Еврейского антифашистского комитета. Одна его бывшая подружка сказала мне: «Я никогда не слышала, чтобы он называл себя евреем. И он очень критикует Израиль».

А вот мой разрыв с американскими коммунистами случился именно из‑за Израиля. В 1962 году я поехал туда на лето, поработать в кибуце Саса. Перед отъездом из Нью‑Йорка я встретился с «товарищем Софи» — еврейкой до мозга костей, очень сердечной женщиной, она руководила партийным книжным магазином «Джефферсон» и опекала меня. Она достала из сумочки две миниатюрные бутылочки виски и разбавила его водой — хотела выпить со мной за революцию Фиделя Кастро. Спросила: «И зачем только ты едешь в Израиль — этот аванпост империализма?» Как‑никак вместо этого я мог бы поехать в СССР или любую страну народной демократии.

Но в Израиле, собирая в саду вишни, я мог поднять глаза и увидеть вытатуированные номера на руках некоторых членов кибуца. Так я попал в реальный мир и бесповоротно изменился.

И все же, даже после того, как я вернулся из Израиля и порвал со сталинистами, они и особенно евреи из их числа продолжали меня интересовать и интересуют до сих пор. Это и привело меня к Собеллу в 1982 году, и вновь в 2008‑м, и приводило с 2011 года вплоть до его смерти.

III. Знакомство с Собеллом

В 1982 году я познакомился с Собеллом через Хелен Собелл. К тому времени они уже развелись, и она преподавала в «прогрессивной» школе старшей ступени имени Элизабет Ирвин. Я позвонил ей и сказал, что хочу взять у Мортона интервью. Она пришла ко мне домой, устроила мне проверку. «Черепахам очень нравится посиживать на камушке и греться на солнце», — сказала она, пояснив, что сама всегда «тяготела к глубокому уважению к вещам в себе и вещам самим по себе», а у американского капитализма нет этого «глубокого уважения». Я спросил, как бы она описала Мортона. «Это еж: снаружи — колючки, внутри, под этим защитным панцирем, — мягкая сердцевина», — сказала она.

Когда я познакомился с Собеллом, он произвел на меня впечатление человека глубоко разочарованного, но — ощетинивая колючки — не сознавался в этом. В 1980‑х он стал ультрарадикалом: поддерживал «Черных пантер» (чей звездный час давно уже миновал), навещал в тюрьме Кэти Будин (члена организации «Везер андерграунд», осужденную за убийство при отягчающих обстоятельствах) и выступал в поддержку пуэрториканского террориста Рафаэля Миранды . Его неизменно привлекали поджигатели войны — он то и дело посещал такие утопии‑застенки, как Куба и Вьетнам, предлагая помощь в сфере медицины, которую те со свойственным им бюрократическим безразличием к людям отвергали. Но мотивы его поездок, похоже, имели мало отношения к его идеологическим убеждениям. Когда я спросил, почему он туда постоянно ездит, он ответил: «Просто хочу весело провести время!»

Желание повеселиться — вот что им двигало. КГБ устроил ему королевский прием, когда после освобождения из тюрьмы он вместе с Хелен съездил в Москву, и точно так же в странах, объявлявших себя «социалистическими», он оставался почетным гостем. На родине он пользовался льготами системы соцобеспечения и развлекался с девушками. «Ого‑го! — сказал он мне как‑то. — У меня две подружки». Посмеиваясь, он мог щеголять своими знакомствами: «Эбби Хоффмана я повстречал на одной акции в помощь Никарагуа» (там тогда были у власти сандинисты, лояльные к Москве) или переходить на жаргон «упертых марксистов»: «Вы, конечно, знаете, что правящие классы нагружают эпилепсию идеологией!» У него был выговор еврея из Бронкса не без налета лоска. В его речи звучали жалоба и плач, бурлила радость. Он заливисто смеялся и лузгал тыквенные семечки.

Даже в те далекие годы ему не терпелось сообщить мне, что срок он получил за дело, но он разрывался — ему хотелось и остаться мучеником в соответствии со своим публичным имиджем, и прослыть героем в глазах СССР, каким он виделся самому себе. Хотя я с самого начала был уверен, что он виновен, тогда он открыто мне так ни в чем и не сознался. Но как‑то, в перерыве между долгими паузами, обронил нечто, врезавшееся мне в память.

Речь шла о Юлиусе Розенберге. «Я так и не разобрался в нем как следует», — сказал он. «Он вызывал у вас симпатию?» — спросил я. Собелл долго молчал. Потом опустил глаза: «Он — мой товарищ. Для меня этим очень много сказано. Понять, что это значило, — это отдельная история, сама по себе». Я сделал новую попытку: «И что это за история?» — «Друг мой, — сказал он, снова опустив глаза, — что касается остального, включите воображение».

Эти фразы повисли в воздухе вплоть до 2008 года.

Почему он признался именно тогда, после того как столько лет все начисто отрицал? Кейт Рейли, падчерица Собелла, — именно она в последние годы его жизни больше всех пеклась о его благополучии — думает, что прежде всего он хотел привлечь к себе внимание: «Как‑никак, все переключились на что‑то поновее». Она сказала: «Ряды тех, кто еще мог бы воскликнуть: “О, Мортон Собелл!”, неудержимо редели. Думаю, к 2008 году он осознал, что разум его слабеет, а имя его больше не притягивает широкую публику. Выходит, он поступил так, чтобы почувствовать свою значимость. Выходит, первая полоса “Нью‑Йорк таймс”. Ему хотелось задать шороху еще разок, и он развязал язык. Тогда Морт и впрямь решил: “Хорошо‑хорошо, я готов заговорить! Вот будет сенсация так сенсация!”»

Признание Собелла огорошило его оставшихся сторонников, а также тех наиболее близких к нему людей, чьим добрым отношением и финансовой поддержкой он пользовался 58 лет, побуждая их всю жизнь доказывать его невиновность, в то время как он знал, что виновен. Майкла Миропола, сына Розенберга, возмутили признание Собелла и его откровения о Юлиусе. Он сказал Нэнси Грубер, последней жене Собелла: «Знай я это, моя жизнь сложилась бы совсем по‑другому». После признания Собелла защитники Розенбергов были вынуждены хочешь не хочешь признать вину Юлиуса, но, несмотря ни на что, надеялись, что Этель непонятно как, но невиновна, пусть и есть свидетельства, что она знала о шпионской деятельности Юлиуса и помогала привлечь в сеть жену своего брата Рут Грингласс.

А сам Собелл и после признания продолжал темнить; он никогда не говорил начистоту — это было бы выше его сил; наоборот, он постоянно утверждал, что он и другие члены сети Розенбергов не передали советской стороне ничего существенного, называл их информацию «чепуховой». В действительности же было так, пишет историк Стивен Асдин:

«Дешифровки в рамках проекта “Венона” [дешифрованных кодовых именах американцев, шпионивших на СССР], мемуары Александра Феклисова [сотрудника советского консульства в Нью‑Йорке, связника Розенберга] и протоколы заседаний большого жюри на процессе Розенбергов, рассекреченные в день, когда Собелл признал свою вину, поражают: оказывается, участие Юлиуса Розенберга в “атомном шпионаже” было куда глубже, такого никто [то есть ФБР и прокуратура] себе даже не представлял».

IV. Собелл в 2011 году

По мне, величайшей загадкой в истории Собелла остается его бегство в Мексику после ареста Дэвида Грингласса, брата Этель Розенберг. Оно не только было равносильно молчаливому признанию вины, но и, собственно, больше всего напоминало фарсовую комедию ошибок. Вместо того чтобы попросить Розенберга помочь ему бежать в СССР, Собелл приехал в Мексику без паспорта, зато прихватив с собой Хелен, ее дочь Сидни восьми лет и их годовалого сына Марка. Он метался по Мексике, словно курица с отрубленной головой: от одного морского порта до другого, безуспешно пытаясь уплыть в Россию. И вот что вообще необъяснимо: он ходил и в советское посольство, и в торгпредство Польши, но не говорил там о цели своего визита, не просил о помощи; только наводил справки о рейсах грузовых судов.

В книге «Сборище беглецов» Диана Анхальт рассказывает, что ночью, накануне ареста Собелла в Мексике, «неопознанный мужчина» отчаянно стучался в двери штаб‑квартиры Компартии, умоляя о помощи, но ночной сторож его спровадил. Вдобавок к этим дилетантским выходкам Собелл использовал банальные абонентские ящики и дурацкие псевдонимы (Мортон Сэнд, М. Сауэлл, М. Сэнд), чтобы отправлять письма своей свояченице и своему близкому другу и соседу Уильяму Дэнзигеру.

Итак, в 2011 году я сидел напротив Собелла, он одряхлел, но тем не менее был настороже; теперь Собелл передвигался в инвалидной коляске. Точки отсчета, на которые он ориентировался при наших беседах, — книги, исторические деятели, друзья — представляли собой пеструю смесь, навеянную его коммунистическим прошлым. То, что всплывало, иногда было порождено ностальгией, иногда — спутанным сознанием: его безвозвратно ушедшая молодость, пыл коммунистической солидарности.

Мы разговаривали о его бегстве в Мексику.

— Вы всегда были импульсивным человеком? — спросил я.

— Не знаю. Я никогда не считал себя импульсивным.

— Бегство в Мексику — это был довольно импульсивный поступок, не так ли?

— Верно.

— Возможно, вам удалось бы улизнуть. Другим удалось.

— Вы мне еще будете рассказывать! — сказал Собелл. — Импульсивным я свой поступок не считал.

— А каким вы его считали?

— Вполне продуманным.

— Вы ни с кем не встретились?

— Я их не искал.

— Но вы сказали, что все хорошо продумали.

— Да, продумал.

— В каком смысле?

— Ни в каком. Поступил импульсивно.

— Вы не знали, с кем связаться. Метались по стране.

— Это да.

— То есть вы, наверное, чувствовали себя в полной изоляции.

— Да. Метко сказано.

— Вам, наверное, было нелегко столько лет клясться, что вы ни в чем не виноваты, что вы ни при чем.

— Нет, — сказал Собелл. — Не было. — Повисла долгая пауза.

— У вас даже не было с собой паспорта. Почему вы не выправили паспорт?

— Потому что это отняло бы, наверное, неделю или около того. А я чувствовал, что надо делать ноги. У меня ум за разум зашел! — И, помолчав, добавил: — Я мог бы попросить их о помощи. Естественно было бы так поступить. А я не попросил. Не могу этого объяснить. Не могу. Это же абсолютно нелогично.

— Вы думали об этом все эти годы?

— Нет, не думал. Я не думал об этом.

— Просто глушили в себе эти мысли?

— Да.

— А что скажете о Еврейском антифашистском комитете? О Маркише, Фефере, Михоэлсе, Бергельсоне — их всех убили.

— Да.

— Заговор еврейских врачей. ГУЛАГ. Репрессии.

— Да.

— Пакт Гитлера и Сталина.

— Сталин старался выиграть время.

— Вы в это даже теперь верите?

— Да.

— Я просто пытаюсь вас понять.

— Вам не понять человека, у которого ум зашел за разум, — сказал Собелл.

— Но почему вы не вышли на связь с Розенбергом, чтобы он помог?

— Я боялся выходить с ним на связь!

— Но вы похищали секреты, верно?

— Похищал? Я их передавал. — Он притих.

— Генуг? Довольно? Может, на сегодня хватит? Кондиционер отключился.

V. «Взаимно»

Последние годы жизни Собелл провел в учреждении сестринского ухода, где за ним зорко присматривали родственники. Однажды, наведавшись к нему, я увидел над его кроватью одну из самых дорогих ему вещей — копию служебной записки ФБР, обнаруженную им в своем досье. В документе сообщалось, что на свидание с ним в следственный изолятор Хелен Собелл приехала в сопровождении «неустановленного негра». В служебной записке отмечено, что задержанные обсудили эту информацию между собой и многие из них не преминули сообщить Собеллу, что его жена не иначе как «гуляет» с чернокожим. «На Собелла это совершенно не подействовало, — утверждается в служебной записке ФБР. — Обычно тот факт, что жена заключенного изменяет ему, оказывает колоссальное воздействие на моральное состояние заключенного. Однако Собелл — отнюдь не обычный индивидуум».

— О, он дорожит этой бумажкой, — рассказал мне Макс Собелл, его внук. — Не расстается с ней — вот, дескать, Хелен пришла с негром. И Морт, дескать, даже глазом не моргнул. Значит, не иначе он как бы и не человек.

Макс пояснил свою мысль:

— То есть не «заурядный» человек. А ему только этого и надо! Наверное, эта фраза окрыляла его не один десяток лет! Укрепила в нем чувство, что он вообще не человек. А значит, у него отсутствуют эмоции, ему не приходится их как‑то обуздывать. Если он может доказать всем, что он выше их на голову, что он им не чета, то ему не нужно заглядывать себе в душу. И единственное, почему ему важно, что тот мужик был черный, — потому что это еще сильнее впечатляет.

— Он с людьми совсем не считается, — продолжал Макс. — Забота его тяготит. Ему приятно, когда о нем заботятся, но он в этом ни за что не сознается. Я часто говорю ему: «Я тебя люблю» — просто так, чтоб он знал. А он в ответ только бормочет: «Взаимно».

Вы никогда не читали писем Морта моему папе из тюрьмы? Папе [Марку Собеллу] был год от роду, когда Морта [его отца] арестовали, и девятнадцать лет, когда Морт вышел из тюрьмы. Мортон написал ему, что не понимает, почему у них такие плохие отношения. Я просто удивляюсь, что он этого не понимал. Почему — да потому, что Морта не было рядом с папой. Самое главное, единственное, что от тебя требуется, — быть рядом. А его рядом не было. Он выбрал не сына, а коммунизм, Компартию…

Когда в 2016 году я последний раз навестил Собелла в учреждении сестринского ухода, его жена Нэнси и ее дочь Кейт ненадолго оставили меня с ним наедине. Он попросил стакан воды. Я замялся, озираясь в поисках стакана. «Воды! — взревел он, его голос, казалось, отскакивал от стен рикошетом. — Ради Б‑га, воды!» Когда я подал ему стакан, он учтиво сказал: «Спасибо».

Вскоре он приподнялся на локте и сказал, что ему надо в туалет. Раньше я никогда не брал на себя роль провожатого, а наедине мы оставались редко. Он встал — а он был все таким же грузным — и чуть не упал, тяжело навалился на меня. «Так мы не дойдем, — сказал я. — Сейчас позову сиделку».

«Нет, дойдем, — настаивал он. — Никаких проблем».

При второй попытке он снова чуть не сбил меня с ног. Я вызвал сиделку. Вернувшись из туалета, он спокойно прилег на кровать. «Спасибо вам, Дэвид, за помощь», — сказал он и вскоре заснул. Мне никогда еще не доводилось присутствовать рядом с ним в таких ситуациях. Я слушал, как он дышит — то громко, то тихо; так близко к нему я никогда не бывал.

Оригинальная публикация: The Death of Morton Sobell and the End of the Rosenberg Affair

Лев Маневич: из белорусского местечка в миланскую резидентуру

Разведчик без псевдонима