Певец еврейского единства

Материал любезно предоставлен Mosaic

Существовали ли евреи как народ в конце XIX века? Многие сомневались в этом. Великий Перец Смоленскин доказал их неправоту своей великолепной прозой. Мы продолжаем серию литературных очерков Гилеля Галкина о еврейских писателях (см. также ранее опубликованные в «Лехаиме» очерки о Йосефе Перле (Лехаим. 2018. № 5), Аврааме Мапу (Лехаим. 2018. № 10) и Шмуэле‑Йосефе Агноне (Лехаим. 2019. № 4).

В первом романе Переца Смоленскина на иврите «Симхат а‑неф», название которого взято из книги Иова и переводится как «Радость лицемера», есть эпизод, который разворачивается в 1850‑х или 1860‑х годах. Почтовая карета едет из Бердичева, местечка в центральной части Украины, населенного преимущественно евреями, в черноморский порт Одесса. (Подобно другим восточноевропейским ивритским авторам, Смоленскин давал русским и польским городам и местечкам вымышленные и иногда комические ивритские названия, обычно составленные перестановкой букв. Так, Бердичев в «Радости лицемера» называется Тошавей‑Баар, то есть «жители незнания», а Одесса — Ашедот, «водопады».) Эпизод начинается с размышлений того рода, который так любил плодовитый эссеист и прозаик Смоленскин (ок. 1840–1885): в этом случае с краткой речи о распространении железных дорог в России, о вызванном им упадке почтового сообщения и обязательстве автора увековечить это средство транспорта, «так чтобы потомки могли помнить тягостные пути предков». Когда настанет день, и технологические трансформации XIX столетия изменят все вокруг, спрашивает повествователь «Радости лицемера», кто тогда поверит, что дилижансы вообще когда‑то существовали. «Все это плод вашего воображения», — станут говорить будущим историкам, которые будут доставать из тьмы прошлого их остатки.

Дилижанс в Одессу вот‑вот уйдет. Несмотря на то, что пассажирам обещано комфортабельное путешествие и много места для ног, кучер набивает в дилижанс столько народа, сколько туда вообще может вместиться. Помимо отца с дочерью, которые возвращаются из поездки в Бердичев, там сидят:

…четверо или пятеро хасидов, едущих к своему ребе; несколько литваков‑миснагедов в погоне за заработком, который от них ускользает; купец; книгоноша; повивальная бабка; брошенная жена, которая скитается с детьми из города в город в поисках покинувшего ее кавалера; польский еврей в красной шапке сборщика пожертвований на нужды жителей Иерусалима, хотя он собирается с толком потратить их далеко от Сиона, поскольку их все равно недостаточно, чтобы осчастливить все тамошние дома; шадхен и ивритский писатель, который качает свои книги, как попрошайка, качающая своего (или чужого) больного младенца, чтобы вызвать жалость добросердечных сынов Израиля.

Саркастический юмор этого описания характерен для Смоленскина. То же можно сказать и об этом разношерстном собрании евреев. Третий из крупнейших ивритских писателей XIX века, Смоленскин родился в следующем поколении после Авраама Мапу, которого он считал своим предшественником, и через два поколения после Йосефа Перла, которого он неизвестно читал ли. Но если сидячий образ жизни ограничил наблюдения Мапу за восточноевропейским еврейским обществом и его изображения «Ханжой», то Смоленскин, который в юности много путешествовал, знал его насквозь. Он сам многократно разъезжал дилижансом и терся о плечи всех типов, которых описывает в этом путешествии в Одессу, и многих других.

Он родился в 1840 году или около того, в правление царя Николая I, в белорусской деревне неподалеку от Смоленска, подарившего фамилию его семейству. Географическая и культурная территория Литвы и Белоруссии представляла собой равнину, перерезанную многочисленными реками, впадающими в текущий на юг Днепр, и населенную преимущественно миснагедами с крупным меньшинством хасидов Хабада. Отец Смоленскина, миснагед, держал кабак, который сгорел, когда Перецу, младшему из шестерых детей, было восемь лет. Отцу пришлось бежать из деревни, когда его обвинили в краже церковной утвари, обнаруженной на пепелище и на самом деле оставленной в залог местным попом. Через два года отец Переца умер.

Лишившись кормильца, семья жила в нищете, а когда старший из троих сыновей был похищен и сдан в солдаты, стало еще хуже. Пока новый царь Александр II не отменил в 1856 году насильственный набор рекрутов, жертвы которого редко возвращались со службы, продолжавшейся 25 лет, это был бич русских евреев XIX века. Каждая еврейская община должна была выполнить определенную квоту, и рекрутов, иногда даже не достигших подросткового возраста, просто отбирали у беззащитных бедняков охотники за поживой, действовавшие заодно с главами общин. И когда мать раньше обычного отправила Переца, яркого и шаловливого мальчика, обладавшего острым языком, в знаменитую шкловскую ешиву, центр миснагедской учености у истоков Днепра, она сделала это не только, чтобы уберечь его от беды или чтобы иметь одним голодным ртом меньше. Учащихся ешивы, какими бы бедняками они ни были, не забирали в солдаты.

Он провел в Шклове четыре года, изучая Талмуд и русский язык, на котором большинство русских евреев говорить не умели, и втайне читая маскильскую литературу. В этом он был не одинок. Именно через ешивы Восточной Европы Гаскала и ее идеи распространялись чаще всего. Нигде больше юные умы, готовые пробиться за тесные пределы традиционного образования, не владели ивритом настолько хорошо, и к середине века в большинстве ешив существовали тайные компании молодых маскилов. Но и там у них были свои прокторы, которые умели находить ослушников, и в конце концов Смоленскина поймали и исключили. На какое‑то время он нашел убежище в местном бейт мидраше: днем изучал религиозные тексты, а ночью читал в одиночестве при свете свечи светские книги, пока не засыпал на скамье. Однако вскоре его обвинили в краже и перепродаже отсутствующих свечей, и ему пришлось уйти из бейт мидраша.

Бездомный 17‑летний изгой скитался по деревням на побережье Днепра, останавливаясь в синагогах или у добрых людей, пока не решил попробовать счастья при хабадском дворе в Любавичах. Поначалу природный ум и образование сулили ему блестящее будущее при третьем ребе династии, Менахеме‑Мендле Шнеерсоне, более известном под именем Цемах Цедек. Однако он недостаточно тщательно скрывал свои миснагедские убеждения, поссорился с последователями ребе, и ему пришлось опять пуститься в путь. В Витебске он нашел работу у купца‑хабадника, дяди Цемах Цедека, который искал помощника, умеющего говорить по‑русски. У него на службе Смоленскин провел три года, пока не впутался в хасидские интриги и хозяин не прогнал его.

Тогда Смоленскин пустился вдоль Днепра на Украину. В какой‑то момент он столкнулся со странствующим кантором и стал петь у него в хоре; в другом месте он зарабатывал на жизнь проповедями. Только попав в 1861 году в Одессу, на самом юге России, он смог обосноваться там. Основанная в конце XVIII века Одесса, морские ворота Российской империи, была единственным городом собственно в России, где не имелось ограничений на жительство евреев. Ее еврейское поселение росло быстрее всего в стране, оно было наиболее свободным и наименее традиционным, и хотя ее золотой век как центра еврейской культуры был еще впереди, она уже была настоящим раем для молодых маскилов, пытавшихся бежать от провинциальной отсталости. Прогрессивные учителя, способные дать детям еврейских нуворишей не слишком обременительное еврейское образование, были нужны, и Смоленскин остался в городе до 1867 года, обучая сыновей и дочерей состоятельных предпринимателей, занимаясь самообразованием и создавая свои первые литературные произведения.

Главные герои «Радости лицемера», действие которой разворачивается в Одессе, два маскила, Шимон и Давид. Первый из них — образованный и достойный молодой человек, второй претендует на интеллектуальные и моральные качества, которыми он не обладает. Большая часть романа состоит из их длинных бесед. Они говорят о смысле жизни, о природе счастья, о Шекспире, Гёте и Библии, о еврейских и нееврейских воззрениях на любовь и брак — обо всем подряд, кроме соперничества за Шифру, дочь старорежимного религиозного купца, за которой Давид активно ухаживает и в которую Шимон, ее бывший учитель, тайно влюблен. Убежденный, что она отвечает Давиду взаимностью, Шимон поощряет его продолжать ухаживания, а свои чувства держит при себе.

Вернемся в дилижанс. Возвращаясь с отцом из Бердичева, Шифра поражена знакомством с брошенной женщиной, ищущей мужа, у которой один из хасидов крадет все деньги на постоялом дворе, где они останавливаются на ночь. Пойманный вор оказывается не хасидом, а убийцей, которого разыскивают и который притворился хасидом; гораздо более шокирующее разоблачение ждет нас в конце романа, когда мы узнаем, что беглый муж — не кто иной, как Давид, который тем временем сделал предложение Шифре и получил согласие. Он собирается встать с ней под хупу, и тут появляется его жена, не получившая развода, которую Шифра пригласила на церемонию. Жена кричит, Давид пускается в бегство, Шифра лишается чувств, и наконец, после еще некоторых осложнений, вступает в счастливый брак с Шимоном.

Что же до молодого писателя, который пытается продавать собственные книги в дилижансе на пути в Одессу, то о нем мы больше не услышим. Может быть, он продолжит наблюдать за событиями из своего укрытия и в конце концов напишет «Радость лицемера».

В «Радости лицемера» можно найти массу недостатков. Роман недлинный, но очень многословный. Диалоги иногда скатываются в утомительные монологи. Сюжет строится на множестве маловероятных событий. Драмы слишком мелодраматичны. Некоторые слабости Смоленскин унаследовал от Мапу, которого он ценил выше, чем тот заслуживал.

Но «Радость лицемера» очень живая, что редко свойственно произведениям Мапу. Шимон и Давид хорошо выписаны. Их длинные споры о жизни и литературе поначалу могут показаться наивными и отвлекающимися от темы, но они вписаны в ткань романа и показывают психологию персонажей, хотя никто из героев не осознает то, что автор знал с самого начала и о чем читатель постепенно начинает догадываться: они спорят на самом деле о Шифре и о своих правах на нее. Они еврейские учителя, а не христианские дворяне, поэтому они ведут дуэль на идеях, а не на пистолетах, но жизнью они рискуют не меньше.

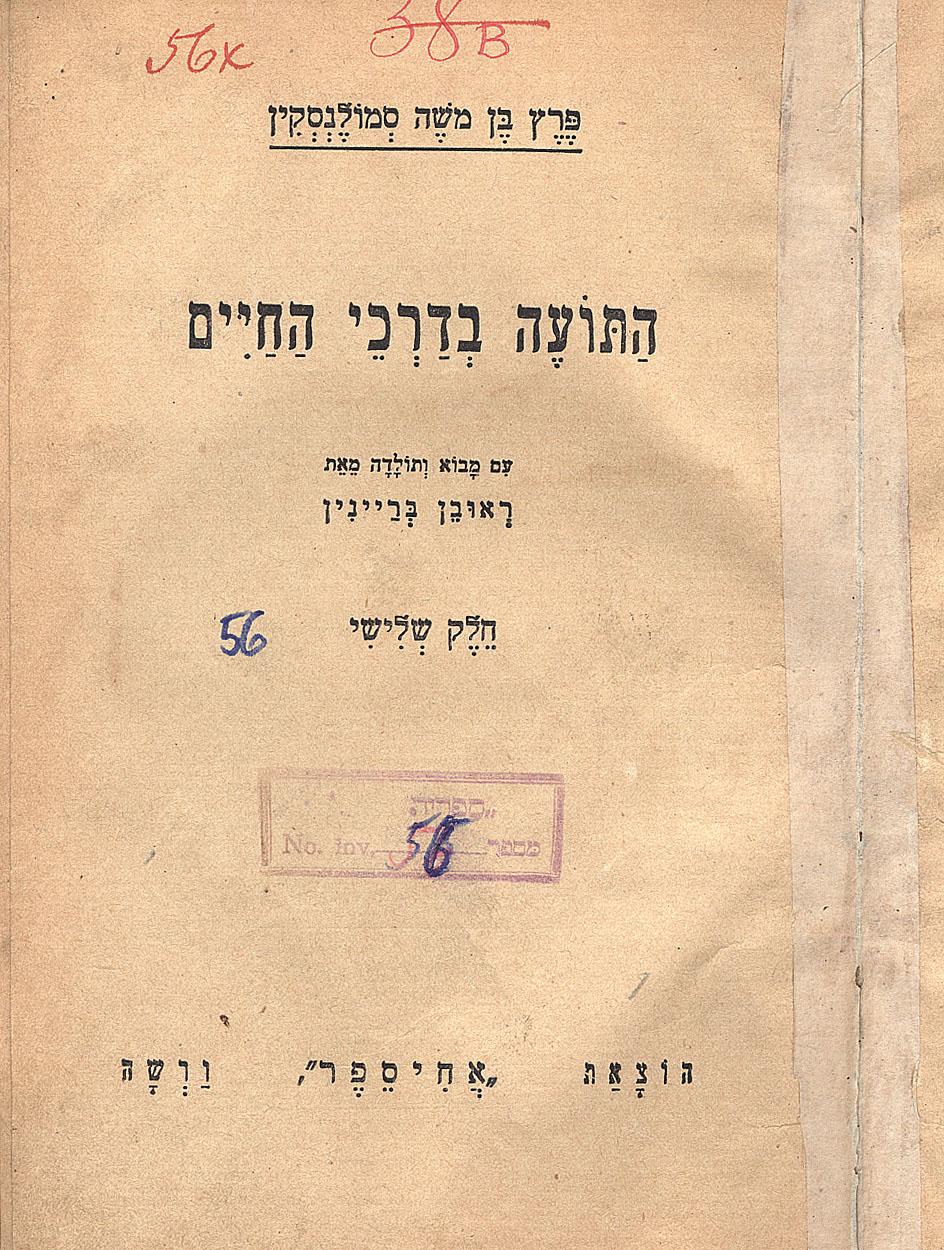

Второй роман Смоленскина, тоже написанный в Одессе, был более амбициозным. Длинное, подробное повествование от первого лица в четырех частях (последняя добавлена позднее), названное им «А‑тоэ ба‑даркей ге‑хаим» («Блуждающий по путям жизни»), представляет собой историю Йосефа, мальчика, родившегося в белорусском местечке Азува. Отец Йосефа исчез (кажется, покончил с собой) после того как родной брат обманул его и лишил всего состояния; вскоре после этого умирает мать Йосефа. Сначала сирота живет с обокравшим его отца дядей и его женой, которые обходятся с ним жестоко, но потом он берет немного денег, оставленных ему матерью на смертном одре, все, что осталось от семейного капитала, и пускается в бегство. Он пристает к шайке профессиональных попрошаек, которые притворяются нищими и калеками, делит с ними все тяготы и становится помощником бальшема — якобы благочестивого продавца амулетов, оберегов и магических лекарств, вместе с которым он попадает в Одессу. Тот учит его своему ремеслу и присваивает себе его деньги, чтобы, как он утверждает, сохранить их в безопасности.

Хотя он добр к мальчику, Йосеф быстро понимает, что он обманщик и шарлатан. Тогда Йосеф решает вернуть свои деньги, которые хранятся под замком в их домике. Ими можно завладеть, только если вытащить их оттуда, и Йосеф, который уже поднаторел в мошенничестве, быстро находит способ этого добиться:

В нашем квартале жила миловидная, но нездоровая женщина лет двадцати пяти, которая приходила помогать моему хозяину… Когда она пришла вновь на следующий вечер, он послал меня к своему знакомому в дальний конец города и велел запереть дверь перед уходом. Если бы это случилось несколькими неделями раньше, я бы не посмел ослушаться, но теперь мои наблюдения сделали меня другим человеком, и я сказал: «Иду», спрятался под кроватью, а потом выбрался и стал подглядывать в замочную скважину в его комнату, когда он закрыл дверь.

Йосеф видит, что бальшем подносит женщине рюмочку и обнимает ее. Она вырывается, но он продолжает уговаривать. «Я взглянул в ее лицо, — рассказывает Йосеф, — и увидел, что его слова возымели действие. Хотя она продолжала лепетать возражения, не стала протестовать, когда он снова обнял ее и поцеловал в губы. Это была любовь или жадность? Пусть читатель спросит у нее. Она знает, а я нет, потому что я никогда не был женщиной. Я знаю только, что я подумал: вот мой шанс!»

Йосеф бежит на улицу, барабанит в дверь и врывается внутрь, как только бальшем открывает: «Ее муж! Муж женщины!» Бальшем восклицает:

— О чем ты говоришь, мальчик? Какая женщина? Какой муж? Объясни!

— Тут только что была женщина! — выдохнул я как можно более сбивающимся голосом. — Ее муж…

— Что он сделал? Говори, быстро!

— Я его задержал, он…

Я говорил, будто ничего не соображал, но внутренне наслаждался его смятением. «Гад!»

— Говори точнее! — взволнованно потребовал бальшем. — Что он делал? Где ты его видел?

— Он заглянул в окно, а когда я подошел к двери, попытался силой пробиться в дом. Я преградил ему дорогу и не пускал его. Мы подрались, и когда он увидел, что не сможет меня победить, убежал и сказал, что идет в полицию.

Хитрость срабатывает безотказно. Бальшем велит Йосефу запрягать телегу и бежит собирать вещи. Многие годы спустя Йосеф, который убежал вместе с деньгами на первом же привале, вспоминает:

В то время меня поражало, как такой хитрец не понял, что я обхитрил его. Человек, который обманывал стольких людей, в том числе и добропорядочных женщин, как дурак попался в ловушку, расставленную ему тринадцатилетним мальчишкой… Но сегодня меня это не удивляет, потому что я узнал, как легко перемудрить умного человека, который считает, что можно одурачить кого угодно, кроме него.

Хотя многие эпизоды «Блуждающего по путям жизни» основаны на автобиографии, например годы, проведенные Йосефом в ешиве местечка Шхула, и его пребывание при хасидском дворе в Цвуэле, многое автор выдумал. Современные читатели видели в романе влияние Диккенса, особенно «Оливера Твиста», которого Смоленскин мог читать в русском переводе. Но Йосеф и Оливер не похожи друг на друга. Оливер все время видит человеческую порочность, но это ни разу не заставляет его оступиться; способность сопротивляться окружающему пороку — отличительный признак, делающий его похожим на святого. Йосеф быстро подпадает под дурное влияние; с того момента, как он вышел в люди, он учится врать, обманывать, мошенничать и чувствовать себя в своем праве. Хотя он, как и Оливер, встречает добрых людей, которые помогают ему выжить, в том числе соученика по ешиве Гидона, тайного маскила, который ему как старший брат, но он никогда не оправдывает их доверие. Рано или поздно он обманывает или предает их, не потому, что у него нет совести, а потому, что он выучил, что мир — это такое место, где совесть не всегда достоинство. Его жизнь — это война с цинизмом, представляющим собой естественное следствие из того, что он видит; и хотя он не совсем проигрывает эту войну, но и выиграть ее он тоже не в состоянии, поэтому ущерб, наносимый ею, невосполним. Эта тема звучит с первого абзаца:

Я заблудился: не на месяц, не на год, не на несколько лет, но на всю жизнь мою на этой планете — заблудился, как ягненок, отбившийся от стада. «Но почему ты заблудился? — спросит меня читатель… — Если ты видел, что встал на неверный путь, зачем же ты не повернул обратно?» На это я отвечу: «Я заблудился, потому что я все время повторял себе, что я заблудился». Если бы мне хватило ума сказать: «Я заблуждаюсь», может быть, я со временем смог бы исправить ошибки, но я всегда считал, что уже поздно, и каждый раз, когда я пытался что‑то исправить, становилось только хуже, потому что я не готов был признать, что есть вещи, которые уже никогда не станут как прежде.

Сильнее всего Йосеф пытается добиться искупления в любви к девушке, которую опять зовут Шифра. Он впервые знакомится с ней в Шхуле, в годы учения в ешиве, там его иногда кормят ее родители. Ему 16 или 17 лет, она несколькими годами моложе. Их влечет друг к другу, но они слишком застенчивы и в состоянии обменяться лишь несколькими словами за обеденным столом. Они живут в юношеском смятении невыраженных чувств, пока Йосеф не покидает школу и местечко. Жалея, что он так и не осмелился сказать ей о своей любви, он думает и мечтает о Шифре в своих скитаниях, пока четыре года спустя не возвращается в Шхулу уже взрослым человеком, боясь найти ее замужем.

Но она не замужем — может быть, потому что она тоже тоскует по нему, и Йосеф, которого ее отец берет к себе на службу, признается ей в страстной любви. Они сближаются, когда его просят сопроводить ее вместе с больной матерью на воды в Хелиголанд. Проезжая через Петербург, они видят колонну узников, скованных цепью, и Шифра к своему ужасу узнает среди них своего давно пропавшего беспутного брата. Она ничего не рассказывает матери, но Йосефу открывается — и теперь его очередь прийти в ужас, потому что она признается, что ее отец на самом деле ей отчим, и он женился на ее матери, чей первый муж умер в Азуве. Йосеф понимает: на самом деле она его сестра, дочь того дяди, который ограбил его собственного отца, и женщины, которая мучила его в детстве.

Йосеф поражен. Он совершенно не хочет опять встречаться с матерью Шифры. Но как он может оставить Шифру! Он говорит себе: «Она дочь убийцы! Как я могу любить женщину, запятнанную кровью?» Его родители прокляли бы его из могилы и преследовали бы его, как фурии, если бы он женился на ней.

Преодолев отвращение, он возвращается в гостиницу, и они плывут в Мальмё. В море на корабль налетает внезапный шторм. Цепляясь за раскачивающуюся из стороны в сторону палубу, Йосеф привязывает к себе ремнем Шифру, а ее мать держится за леер и молится. Его обуревает гнев, и он кричит ей: «Молись дьяволу, с которым ты заключила сделку, а не Б‑гу… Надеюсь, что ты утонешь и пойдешь на дно за свои преступления!» — «Так это ты дьявол? — восклицает мать Шифры, внезапно узнавая его. — Или ты Йосеф, который восстал из мертвых, чтобы преследовать меня?»

— Я Йосеф! — заорал я что есть силы.

Она всплеснула руками и вскрикнула: «Ах!» И только она оторвала руки от леера, как налетевшая волна смыла ее за борт, и она пропала навсегда, и ни у одного моряка не нашлось смелости прийти ей на помощь.

Корабль целый и невредимый приходит в порт. Но Шифра совершенно разбита, у нее нервный срыв. Врачи в Мальмё говорят Йосефу, что у нее неизлечимая психическая болезнь. Он рассказывает читателю:

Тщетно пытался я говорить с ней и утешать ее. Она не смотрела на меня и не узнавала меня. Сердце мое было разбито; мне тошно было от того, что я наделал. Я знал, что ее прискорбное состояние было моих рук делом. Я в ужасе думал, что уже ничего не смогу исправить. В момент безумия я отомстил врагу и погубил невинную женщину, которую я любил.

Но в Мальмё история Йосефа, с литературной точки зрения несчастливая, не заканчивается. До конца романа еще далеко — последняя треть третьей части и вся четвертая часть. Судьба забрасывает его в Гамбург, Лондон, Париж, Брюссель, Берлин, Бухарест и обратно в Одессу, и он снова влюбляется — на сей раз в прекрасную английскую еврейку, богатую наследницу, которая уже готова пасть в его объятия, и тут выясняется, что она его сводная сестра, о чьем существовании он не подозревал. В последнем из многочисленных писем Йосеф, мучимый несбыточным кровосмесительным желанием, бежавший прочь и умирающий в России, просит ее, чтобы на его надгробии написали: «Здесь лежит тот, кто заблудился на путях жизни».

Роману «Блуждающий по путям жизни», который приобрел большую популярность среди читателей, не помешал бы редактор. Но все равно это увлекательная книга, история многообещающего молодого человека, которого настигла судьба. Даже вопиюще неправдоподобные стечения обстоятельств здесь ничуть не хуже, чем в других европейских романах того времени, чьи литературные достоинства много выше, в «Оливере Твисте» например. Со времен «Царя Эдипа» Софокла невероятные кровосмесительные совпадения служили в западной литературе символом взаимосвязи всего в мире.

Но в «Блуждающем по путям жизни» взаимосвязи имеют более конкретный характер. Никогда ранее в еврейской литературе XIX века, на иврите или на любом другом языке, читатель не сталкивался с такой широкой социальной канвой и таким разнообразием типов. Литературный критик Реувен Брайнин больше всех прочих романов Смоленскина думал о «Блуждающем по путям жизни», когда писал:

Если бы писатель будущего захотел описать первых еврейских маскилов, их жизнь, их сражения и идеалы; учителей хедеров и ешиботников; хасидов и их ребе; изготовителей амулетов и целителей‑шарлатанов; работяг и паразитов; миснагедских лидеров и властей предержащих; раввинов, канторов, интеллектуалов, доносчиков — одним словом, если бы этот писатель задумал описать жизнь своего народа в черте оседлости в первые десятилетия седьмого столетия шестого тысячелетия [то есть после еврейского 5600 года, 1840‑го по европейскому летоисчислению], он нашел бы для себя материал у Смоленскина.

Только на основе «Блуждающего по путям жизни» список Брайнина можно существенно расширить, включив в него еврейских присяжных поверенных, врачей, дельцов, кучеров, торговцев, крестьян, богатых откупщиков, музыкантов‑клезмеров, бандитов, падших женщин, похищенных рекрутов, кабацких певичек, вероотступников, миссионеров, филантропов, писателей, ивритских поэтов, концертирующих пианистов, университетских профессоров, феминисток, нигилистов, ассимиляторов, лондонских светских дам, французских бонапартистов, немецких реформистов, румынских жертв погромов, русских революционеров — и все равно список был бы еще далеко не полным. В романе есть евреи на любой случай, и ни разу Йосеф не отказывается от родства с ними и не сомневается в их еврействе, как бы велики ни были различия и противоречия между ними, — он видит евреев даже в тех из них, кто сам предпочел бы не быть евреем.

Что же между ними общего, кроме того, что все они в разной степени фигурируют в жизни Йосефа? У некоторых больше, у некоторых меньше. Хасиды и миснагеды Смоленскина, при всей их взаимной неприязни, очень похожи: у них общая среда обитания — Восточная Европа; язык — идиш; религиозная традиция, определяющая их повседневную жизнь, которая очень похожа, невзирая на все расхождения. Гораздо менее очевидно, что у них у всех общего с берлинским реформистом, парижским патриотом Франции или благовоспитанной лондонской дамой.

Здесь, возможно, совпадения в «Блуждающем по путям жизни» играют гораздо более важную роль, чем в сюжете как таковом. Когда Йосеф узнает, что Шифра — его двоюродная сестра; или что его отец не покончил с собой, а уехал в Америку, восстановил там состояние, переехал в Лондон, женился на еврейке и вырастил дочь в соответствии со всеми стандартами высшего общества, и в эту дочь влюбляется Йосеф; когда он читает письма этой дочери, обращенные к нему, когда он уезжает обратно, а она заключает помолвку с его старым школьным приятелем Гидоном, которого он давно считал умершим, но оказалось, что он знаменитый швейцарский профессор; когда приключения сталкивают его с другими причудливыми поворотами судьбы — каждый раз мы узнаем что‑то о еврействе, подобно тому, как мы узнаем что‑то об Англии, когда оказывается, что бывший бродяга Оливер — богатый наследник, племянник рафинированной, хотя и незаконнорожденной Роз Мейли, и сводный брат уголовника Монкса. В обоих случаях перед нами замкнутый мир, в котором, несмотря на его внутреннее разнообразие, такие совпадения возможны, потому что все, кто в нем вращается, потенциально связаны друг с другом и не связаны ни с кем за пределами этого мира. Сила обстоятельств способна свести воедино людей самого разного социально‑экономического и географического положения.

Один из таких миров — это народ. Потому что тогда, в XIX столетии, был английский народ, в чьем существовании никто не мог усомниться. Но был и еврейский народ, и в нем сомневались многие — и Смоленскин, который превратил существование этого народа в дело своей жизни и методично сражался за него в своей публицистике, нуждался в художественной прозе, чтобы дать ему и литературную форму. И он добился этого в «Блуждающем по путям жизни».

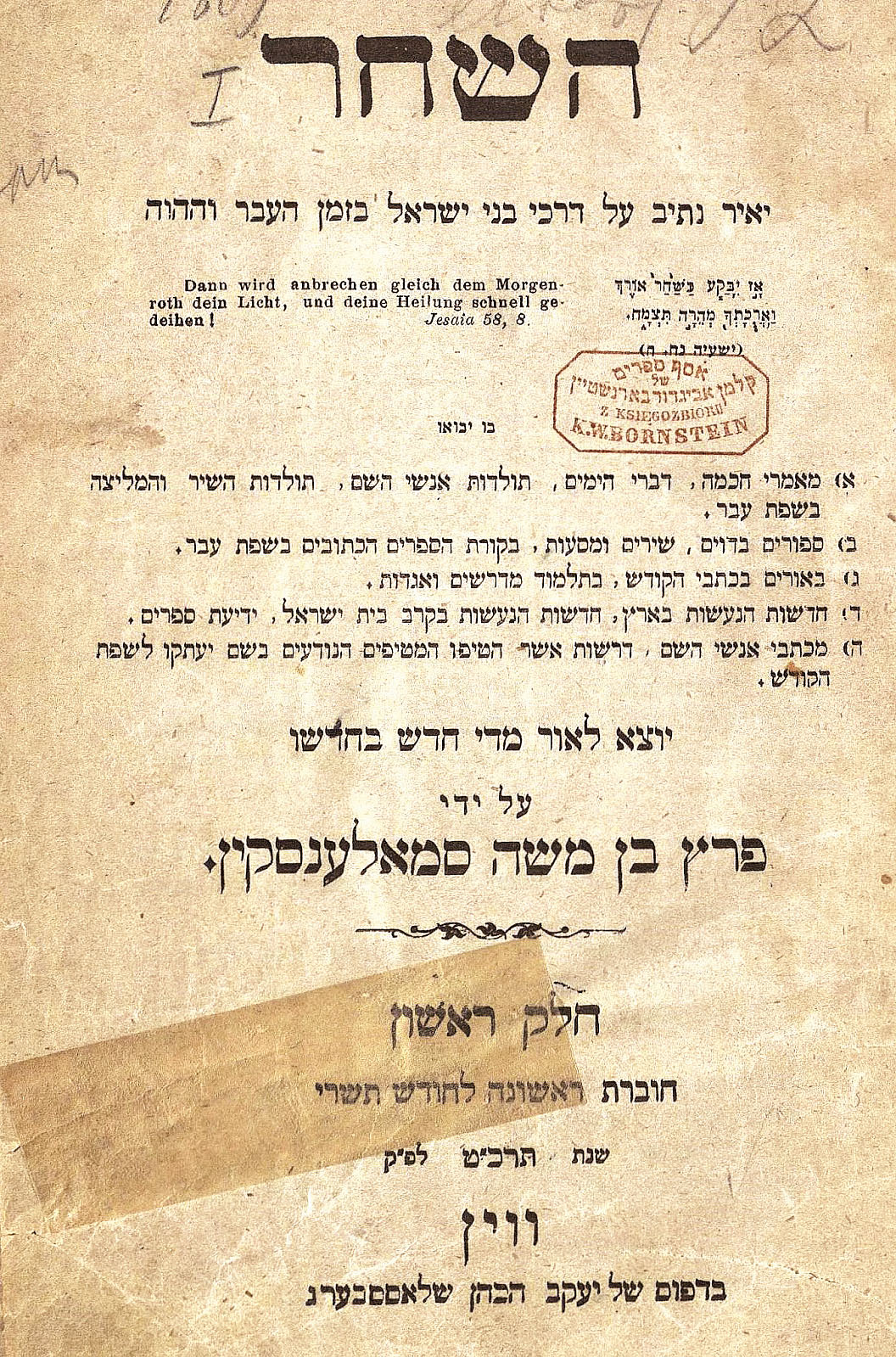

В 1868 году Смоленскин переехал в Вену, где и жил до самой смерти, наступившей в 1884‑м. По легенде, он приехал туда, имея в кармане семь российских копеек и амбиции основать и издавать ежемесячный журнал на иврите. По крайней мере, амбиции были вполне реальны, и Вена была подходящим местом для их реализации. Здесь проживало много евреев, по большей части восточноевропейского происхождения. Еврейское население Вены по численности и скорости роста было сравнимо с одесским (когда Смоленскин приехал в Вену, здесь было 40 тыс. евреев; за время его жизни еврейское население удвоилось); здесь протекала оживленная еврейская интеллектуальная жизнь; имелось преимущество в виде относительной свободы прессы, которая не была скована таким вмешательством цензуры, как в России. Смоленскин нашел работу в ивритской типографии, хозяин ее согласился печатать новый журнал, и первый номер «А‑Шахар» («Рассвет») вышел на будущий год.

«А‑Шахар» продолжал выходить до конца жизни Смоленскина, иногда выбиваясь из ежемесячного графика, иногда публикации отставали, иногда приостанавливались, а затем начинались вновь. Борьба за существование журнала, поиски талантов и материалов для его страниц никогда не прекращались; и хотя в период расцвета у журнала было не более 1 тыс. подписчиков, читателей на самом деле было гораздо больше, и он вскоре стал влиятельным периодическим изданием на иврите, стоявшем наравне с такими конкурентами как варшавский «А‑Цфира», петербургский «А‑Мелиц» и берлинский «А‑Магид».

«А‑Шахар» печатал публицистику и статьи на самые разные темы, издавал поэзию и прозу, в нем частями выходили романы Смоленскина, начиная с «Радости лицемера» и «Блуждающего по путям жизни». Возьмем с библиотечной полки случайно выбранный номер — это будет номер 1 за 1878 год. Он вышел из типографии в апреле, а не в январе, как должен бы. В нем содержится редакционная статья Смоленскина о немецких раввинистических школах, вторая часть статьи о непонятных терминах в Библии маскильского автора Адама а‑Коена Лебенсона, сообщение о еврейском образовании на юге России библиографа и историка Эфраима Дейнарда, статья о последних достижениях в области молекулярной химии с диаграммами, рассказ, подписанный «Бар Дрора» («Сын свободы») — псевдоним Аарона‑Шмуэля Либермана, который годом раньше учредил в Вене первую социалистическую газету на иврите и даже недолго отсидел в тюрьме за революционную деятельность, стихотворение Йеуды‑Лейба Гордона, крупнейшего ивритского поэта той эпохи, и путевые заметки из путешествия в Палестину Шломо Манделькерна, будущего составителя известного библейского конкорданса. На первой странице указано, что ежегодная подписка стоит 6 флоринов в Австрии, 4 талера в Германии, 22 франка во Франции, 5 рублей в России и 4 золотых доллара в Соединенных Штатах.

В 1870‑х годах Смоленскин публиковал в «А‑Шахар» серию очерков, которые были изданы в виде трех книг: «Ам олам» («Вечный народ»), «Эт лаасот» («Время делать») и «Эт латаат» («Время насаждать»). Все три сборника касались «еврейского вопроса» — этот термин ввел в европейский дискурс немецкий историк Бруно Бауэр в опубликованной в 1843 году книге Die Judenfrage.

Существование такого вопроса признавали в течение XIX столетия все больше евреев и неевреев. В Западной Европе юридическая и политическая эмансипация, завершившаяся к концу века повсюду, привела к массовому обуржуазиванию и ассимиляции, с одной стороны, и к росту антисемитизма — с другой. На Востоке, где эмансипация задерживалась, а антисемитизм был еще сильнее, стремительно увеличивающееся еврейское население было вытеснено на обочину экономической жизни, поскольку индустриализация и государственная политика удерживали его в границах традиционных занятий и строго ограничивали географическую мобильность и возможности получения образования. Все это приводило к быстрому обнищанию и массовому отчаянию. Просветительское видение успешной интеграции евреев в европейское общество, в котором они усвоили бы европейские манеры, но сохранили право придерживаться своих признанных религиозных верований, а их коллективное существование было бы гарантированным, — то, что было аксиомой в поколении Перла и во что еще верили в поколение Мапу, при Смоленскине терпело крах.

Смоленскин был продуктом Гаскалы. Она открыла для него новые горизонты, дала ему возможности и интеллектуальную свободу, чтобы изучать европейскую философию и культуру, и заставила его, подобно Йосефу из «Блуждающего по путям жизни», отбросить оковы еврейской традиции. Однако в очерках, публиковавшихся в «А‑Шахар», он встал теперь на защиту этой традиции. Гаскала, писал он, легкомысленно отбросила ее, не приняв во внимание последствий. Она совершила двойную ошибку: во‑первых, пообещав европейским евреям, что они смогут влиться в европейское общество в качестве французов или немцев «Моисеева закона», а во‑вторых, ослабив их веру до такой степени, что отказаться от нее стало очень легко, хотя именно она была единственной причиной называть себя евреями.

Однако, утверждал Смоленскин, евреи — это не религиозная конфессия, подобно протестантам или католикам; в силу связывающих их уз они представляют собой народ. Многие из тех, кто отошел от религии, тоже чувствуют эти узы, и именно поэтому француз никогда не признает их французами, так же как не признает таковыми немцев или русских. Хуже того, французы будут презирать их так, как никогда не презирают немцев или русских, потому что немцы и русские не пытаются выдать себя за французов. Таким образом, евреям суждено оставаться народом, хотят они этого или нет. Проблема состоит в том, что, утратив еще в древности свою страну и политическую независимость, их народность выражается только в их религии. Отберите ее у них, и они останутся, конечно, народом, но будут деморализованы и растеряны. В такой ситуации пребывает бóльшая часть западноевропейского еврейства, и она станет уделом и евреев Восточной Европы, если слепо отбросить в иудаизме все, что не соответствует современным европейским стандартам.

Конечно, религиозно‑консервативное крыло Гаскалы, к которому принадлежал, например, Лебенсон, тоже предостерегало, что не следует лишать иудаизм всех его характерных особенностей, какими бы отсталыми они ни казались. Но хотя Смоленскин и приглашал Лебенсона и его соратников писать в «А‑Шахар», он не разделял их чувства принадлежности к миснагедской касте браминов, хранящей вечные истины и высочайшие достижения иудаизма. Как бы горько ни описывал он деградацию и лживость еврейской улицы, он испытывал к ней сочувствие художника. В своих очерках в «А‑Шахар» он не слишком полагался на еврейские ценности или достоинства, если не считать частые, но расплывчатые рассуждения об этическом монотеизме, который он называл «духом Торы». Не был он и бааль тшува, евреем, вернувшимся к вере отцов, потому что никогда не терял связи с ней, как бы мало он ни соблюдал. Он чувствовал причастность не столько к иудаизму как таковому, тем более не к еврейскому Б‑гу, сколько к народу, исповедовавшему иудаизм. Этот народ, разумеется, всегда был основой основ иудаизма. Но, полагая, что его теоретически можно отделить от иудаизма, что демонстрировали и предшествующая история, и существующие обстоятельства, Смоленскин парадоксальным образом заложил основы светского еврейского национализма.

Но даже если простить парадоксы, в его аргументации не хватало силы. Обвиняя Гаскалу в ослаблении еврейских национальных чувств, он ставил следствие впереди причины. Ассимиляция была не результатом Гаскалы, а реакцией на те же социальные и политические силы, которые породили Гаскалу, такие как распространение науки и религиозного скептицизма и возникновение европейских государств XIX века, которые распространили равные права и обязанности на всех граждан. Более того, у Смоленскина не было реального решения поставленной им проблемы. Если религиозные скрепы не держатся, то критикой Гаскалы их не укрепить. Тот факт, что евреи когда‑то считали себя одним народом, потому что все они исповедовали иудаизм, не означает, что теперь они все станут исповедовать иудаизм, чтобы чувствовать себя одним народом. А какой же еще объединяющий фактор им найти?

В конце концов, Смоленскин припал к тому же источнику, из которого черпали Мапу и другие писатели Гаскалы: к вере в силу иврита. Хотя у евреев нет собственной страны, у них есть собственный язык. Может быть, они на нем не говорят, но он остается для многих основным языком чтения и письма, важным средством для литературы, науки и переписки. Если для поддержания его статуса, которому угрожают языки Европы, совершающие постоянные набеги на его территорию, нужна страстная преданность ему, то такое отношение, порожденное почтением к Библии, к молитвенникам, к великим еврейским текстам, а также привычкой, восходящей к самым ранним школьным годам, все еще было распространено. «Один язык объединяет нас», — писал Смоленскин во «Времени насаждать»:

Он вкладывает нам в уста слова, чтобы говорить друг с другом в самых дальних островах и краях земли… Иврит — это та бечева, которая связывает нас. Мы должны укрепить и усилить ее, чтобы возросла наша собственная сила.

Усиление иврита означало, что нужно обращаться к еврейской публике в тех формах, в которых она хотела, чтобы к ней обращались, а в эпоху Диккенса, Теккерея, Бальзака, Стендаля, Тургенева и Достоевского не было формы популярнее романа. Именно через роман Смоленскин лучше всего уловил еврейское единство. Во имя еврейского единства он писал романы.

Считается (возможно, ошибочно), что английское слово «новелла» происходит от того, что в романе содержится нечто новое. Он лучше газет может рассказать нам о происходящем. Но как изложить новости на языке, на котором никто не говорил тысячи лет и никто даже не поймет ключевого слова в главной сцене художественного произведения?

Речь идет о сцене из повести Смоленскина «Квурат хамор» («Погребение осла»), выходившей по частям в «А‑Шахар» в 1874 году. Она разворачивается в начале повести, в белорусском городе Кшула, то есть в той же самой Шхуле или Шклове. Время — неделя перед Ханукой (точнее, 19 кислева), в котором многие читатели Смоленскина могли узнать хабадский праздник в честь освобождения из царской тюрьмы первого ребе движения — Шнеура‑Залмана из Ляд. Местная хевра кадиша, погребальное братство, устраивает ежегодный пир. Этого события, когда столы ломятся от яств и напитков, все ждут весь год, а славнее всего заключительное блюдо — сочные жареные туфиним, гордость всей Кшулы.

И вот настал их час. Слуга ставит на стол огромную сковороду, снимает с нее крышку — и в ужасе бежит к главе хевры кадиша реб Гецлу‑Шмарье сообщить, что сковорода пуста:

— Ничего себе! — сказал Гецл‑Шмарье слуге, замеревшему в почтении. — Ничего себе! Посмотри‑ка еще раз. Я вижу, что ты глаза‑то залил!

— Но, реб Гецл, клянусь всем святым, что я искал там, и ничего не нашел. Клянусь женой и детьми! Под крышкой ничего не было. Туфины точно украли.

— Кто это мог их украсть? Я? Кто‑то из хевры кадиша?

— Откуда мне знать? — ответил слуга.

— Такого скандала не бывало с тех пор, как основано было наше братство!

— Среди нас воры!

— Туфины свистнули у нас из‑под носа!

— Что это за пир без туфинов!

— Будут у нас туфины или кто‑то у меня попляшет!

— Это войдет в историю!

У каждого было свое мнение.

Как Смоленскин за десятилетия до возрождения разговорного иврита в Палестине смог написать такой живой диалог? Можно сказать, что не смог. «Глаза залил» в оригинале: «Ты напился пьян, и глаза тебя обманывают». «Точно украли» — это «ганов нигневу», дословно «кражей украли» — усилительная двойная конструкция, редко используемая в иврите постбиблейской эпохи. «Или кто‑то у меня попляшет!» — это «если выковырять горы ногтями», талмудическая идиома, означающая «чего бы это ни стоило». Персонажи Смоленскина говорят на гораздо более ученом и возвышенном иврите, чем восточноевропейский идиш, который он пытался имитировать.

Мой перевод пестрит вольностями. Но сам факт, что переводчик чувствует себя вправе допускать вольности, свидетельствует о том, что иврит довольно гладкий. Хотя сегодня он кажется нам архаичным, но фразы построены грамотно, а темп достаточно быстрый для того, чтобы все звучало естественно. Не допуская грубых идишизмов, свойственных Перлу, Смоленскин создает иллюзию, что мы слышим спонтанную речь на иврите, а не ловкую литературную выдумку, как у Мапу. Для ивритского романа это большой шаг вперед.

Но что такое туфин? Это слово встречается в Библии один раз, в книге Ваикра, где первосвященник Аарон с сыновьями приносят жертвоприношение: «туфиним, приготовленные в масле на сковороде» . Но помимо способа приготовления ни раввины древности, ни средневековые комментаторы не имели ни малейшего представления, что это за блюдо, и читателям Смоленскина тоже приходилось только догадываться. Члены хевры кадиша ожидали на десерт латкес в канун Хануки? Блины с вареньем? Русские пироги или украинские вареники? Лингвист и лексикограф Элиэзер Бен‑Йеуда, главный возродитель разговорного иврита, в своем новаторском 16‑томном словаре иврита, выходившем в первые годы ХХ века, долго рассуждает об этимологии слова «туфин» и в конце концов признает, что «значение неясно».

Смоленскин мог, конечно, написать «латкес», «блины», «пироги» или «вареники», использовать идишское, русское или украинское слово. Хасиды Перла поступили бы так не задумываясь. Но когда речь шла об иврите, Смоленскин, подобно Мапу и другим писателям‑маскилам, упорно желал доказать, что этот язык обладает ресурсами выразить все самому. Когда он, например, упоминал в своей прозе о таком изобретении XIX века, как фотография, он не заимствовал русское слово или французское photographie — он писал «цель целем иш», «тень образа человека». Паровоз он мог бы назвать идишским словом «бан» или «цуг», но он предпочитал «меркевет эш», «огненная колесница». Иврит XIX века был прихрамывающим языком, в котором не было слов для бесчисленных явлений современной жизни, не было разговорной формы для составления диалога, не было стандартов употребления, чтобы отличить вежливую речь от непристойной, и такой пуризм напоминал калеку, который настаивает на том, что ему не нужны костыли. Никто не знает, что такое туфин? Это лучше, чем заимствовать иноязычное слово.

Однако при всей страстной любви к ивриту Смоленскин не мог рационально объяснить, как он может выжить, так же как он не мог объяснить, как может уцелеть еврейская традиция в век секуляризма. На это обратил внимание 20‑летний Бен‑Йеуда, который в 1878 году, увлекшись новой идеей сионизма, подпитанной успехами болгар, боровшихся за независимость от Турции, опубликовал статью в «А‑Шахар». Бен‑Йеуда заметил, что в анализе Смоленскина не хватает призыва к строительству территориальной базы, где евреи могли бы использовать иврит в качестве обычного средства коммуникации, — и такой базой может стать только Палестина. «Пусть нашим центром станет Земля Израиля, — писал Бен‑Йеуда, — и евреи всего мира будут знать, что у них есть собственная страна и собственный язык». Только в такой стране можно будет нормально читать, писать и даже говорить на иврите, и он перестанет быть увлечением немногих.

Смоленскин ответил Бен‑Йеуде открытым письмом, в котором указывал, что еврейская нормальность никогда не была его целью. «Я никогда не говорил, — утверждал он, — что евреи должны быть народом как все народы. Совсем наоборот: с тех самых пор как я впервые затронул этот вопрос, я был убежден, что они не такие, как прочие». Евреи — «народ духовный», и иврит выживет среди них только в качестве письменного выражения духа, а не как разговорный язык для повседневной жизни. Палестина как таковая его не интересует. «Представьте себе, — спрашивал он, — нам бы сказали: “Палестина ваша. Берите ее и делайте с ней все, что хотите… но при условии, что взамен вы откажетесь от своей веры”. Что бы вы сказали на это, друг мой Бен‑Йеуда? Принять нам этот великий дар со всеми условиями? По‑вашему, было бы предательством отказаться от такого предложения. Что нам за нужда в нашей вере, и в Торе, и в духе Израиля, если у нас есть своя страна? Но я говорю вам, что предатель тот, кто согласится на это».

Бен‑Йеуда, непримиримый секулярист, ответил собственным письмом, в котором дипломатично обошел вопрос Смоленскина. «Мы никогда не спасем иврит, — повторял он, — без страны с еврейским большинством». Он настаивал, что он‑то как раз отстаивает взгляды Смоленскина более последовательно, чем сам Смоленскин, делая логические выводы из сочинений Смоленскина, которые сам автор не сделал:

Именно поэтому, сударь, я говорю, что мы сбились с пути [проложенного вами]. Бесполезно заявлять: «Мы должны держаться за иврит или умереть!» Только если мы дадим нашему народу жизнь, вернув его на родную землю, только тогда будет жить и иврит… Во всех моих словах, сударь, слышен ваш дух, говорящий во мне. Вы были первым из наших интеллектуалов, кто поднял знамя национального возрождения и имел смелость заговорить без страха быть названным фанатиком или сумасшедшим.

Ваши труды были не напрасны, сударь.

Но вернемся к туфиним. Они действительно были украдены, и преступник — Яаков‑Хаим, персонаж «Погребения осла», которого наряду с Йосефом из «Блуждающего по путям жизни» можно назвать самым запоминающимся из героев Смоленскина. У него с Йосефом много общего. Оба были блестящими учениками одной и той же шхульской‑кшульской‑шкловской ешивы; оба умны, уверены в себе, порывисты, легко обижаются и обижают других. Но юный Яаков‑Хаим еще и проказник. Отважно презрев авторитеты, он крадет pièce de résistance с пира хевры кадиша из чистого озорства, и за это разгневанные сотрапезники, которые еще не знают, кто он, приговаривают его к суровому наказанию — когда он умрет, то заслужит «погребение осла», безымянную могилу за оградой еврейского кладбища.

И в отличие от Йосефа, который расстается с Шифрой, не открыв ей своего сердца, Яаков‑Хаим женат — он женится на девушке, просватанной за него, когда он еще учился в ешиве. Его невеста — очаровательная сирота Эстер, внучка Гецла‑Шмарье. Но, узнав на следующий день после свадьбы, что его новоиспеченный зять — похититель туфиним, Гецл‑Шмарье требует немедленного развода и предлагает Яакову‑Хаиму деньги, чтобы тот согласился. Яаков‑Хаим берет деньги, намереваясь с их помощью бежать вместе с Эстер и начать новую жизнь. Городской раввин уже готов составить договор о разводе, и тут возникает спор о размере обещанного вознаграждения, и Яаков‑Хаим упрямится.

— Говори громче! — воскликнул взбешенный реб Гецл. — Даешь ты развод сию же минуту или нет?

— Я дам развод, как только получу деньги, — холодно ответил молодой муж.

— Уши свои ты увидишь, прежде чем получишь деньги!

— А вы увидите свою макушку, прежде чем увидите меня снова. Ваша внучка никогда больше не сможет выйти замуж.

— Моя внучка — соломенная вдова? — завопила бабка Эстер. — Да смилостивится над нами Г‑сподь! Убийца ты! Как ты можешь быть так безжалостен, бросив бедную сиротку ни с чем? Злодей ты, подлый, презренный вор!

— Я не злодей и не вор. Я люблю свою жену и не хочу ее бросать.

— Вор! Ты вор! Как тебе нахальства хватает говорить, что ты не вор? Слышали вы его, братья? — старуха повернулась к свидетелям. — Слышали вы, что говорит этот бесстыдник? Он говорит, что любит свою жену, на которой он вчера женился. Они еще дня не женаты, а он уже всему миру рассказывает, что любит ее! Разве хоть один еврей любил свою жену на следующий день после свадьбы?

Ну, может быть, только еврей, получивший удовольствие от брачной ночи, которая у большинства молодых местечковых пар была связана лишь с неловкостью и унижением. Но вскоре повесть из почти комической становится печальной. К раздражению Звадьи, самого богатого еврея Кшулы, который надеется получить разведенную Эстер себе, они с Яаковом‑Хаимом остаются вместе. Яаков‑Хаим — душа‑человек и прекрасно говорит по‑русски, это приносит ему расположение губернатора, и Яаков‑Хаим находит себе роскошную работу в качестве посредника между властями и местными евреями, многие из которых занимаются контрабандой и нуждаются в защите от закона. Но потом его плохо скрываемое презрение к своим клиентам приводит к тому, что они отказываются от его услуг. В отместку он становится платным осведомителем полиции, пока, узнав об этом, община Кшулы не исключает его из своих рядов. Эстер, которая любит мужа, но тверда в своей верности еврейству, уговаривает его отказаться от доносительства, но с маленьким ребенком на руках и без средств к существованию они оказываются в нищете.

Единственное решение, убеждает Эстер Яакова‑Хаима, — просить прощения у глав общины и умолять их, чтобы они пустили его обратно. Он проглатывает свою гордость и идет просить прощения, но его мольбы отвергнуты. Разъяренный и доведенный до отчаяния, он вступает в бандитскую шайку. В полночь он идет на сборище шайки, и его настигает убийца, нанятый Звадьей. Выброшенное в реку тело выносит на берег, и его хоронят за кладбищенской оградой. Губернатор берет Эстер под свое покровительство, и он совершенно очарован ею. Евреи Кшулы отвергли ее, и она соглашается выйти за него замуж и креститься. Свадьба проходит под звон колоколов; Звадья, чья роль в смерти Яакова‑Хаима стала известна, использует все свое богатство и влияние, чтобы избежать наказания. На этой ноте «Погребение осла» заканчивается.

Хотя краткий пересказ содержания может заставить любую книгу показаться глупостью, «Погребение осла» — самое удачное произведение Смоленскина, несмотря на несколько неуклюжий сюжет. Есть что‑то поистине трагическое в судьбе Яакова‑Хаима, ведь многие качества, из‑за которых он пострадал — его воображение, энтузиазм, смелость, способность любить и идти на жертвы, — могли бы сделать его полезным для Кшулы. Но Кшуле, такой консервативной, что ее шокирует одна мысль о том, что новобрачные могут любить друг друга, все эти качества не нужны, и она толкает их обладателя на путь преступления. И это ее трагедия.

И все‑таки «Погребение осла» — это не просто осуждение восточноевропейского еврейства, воплощенного в жителях Кшулы. Яаков‑Хаим не только, как и Йосеф, сам виновен в произошедшем, но и вообще Смоленскин с сочувствием изображает евреев Кшулы, за исключением злодея Звадьи. Он явно защищает их, вкладывая свои мысли в уста состоятельного еврея на встрече влиятельных горожан, которые должны решить, собирать ли деньги на взятку чиновникам, чтобы те выпустили контрабандистов, посаженных в тюрьму по доносу Яакова‑Хаима:

Пятнадцать тысяч евреев живут в этом местечке, и у них нет другого средства заработать на жизнь, а мы должны сказать им: «Ступайте домой, соблюдайте закон и умрите с голоду вместе со своими семьями?» Нам, богатым евреям, говорят, что мы должны помогать тем, кому повезло меньше. И мы помогаем, и будем помогать. Ни в одном другом городе в стране не жертвуют столько на благотворительность. Посмотрите на наши ешивы, на наши талмуд‑торы, на наши сиротские приюты, на наши общества взаимопомощи, на нашу милостыню бедным и больным, на приданое, которое мы даем невестам, и на все остальное. Но сколько добра любой из нас может принести стольким людям?.. Пятьдесят богатых евреев Кшулы не могут содержать еще пятнадцать тысяч. Как они выживут, если не будут заниматься контрабандой? Вы говорите, они должны научиться ремеслу? Но где они найдут работу? Все до единого портные, сапожники, столяры и кузнецы в этом местечке евреи, и все они рады, если к вечеру у них на столе есть еда… Первый наш святой долг — это накормить себя и свою семью. Если мы не можем сделать этого честно, нам приходится делать это лихоимством.

Кшула ограниченная, но не злая. Яаков‑Хаим просто не может вписаться в ее устройство. Как и «Блуждающий по путям жизни», «Погребение осла» говорит о социальных и национальных границах. Кого они включают, а кого исключают. Парадоксальным образом, они могут включить самых отдаленных родственников, но в них нет места собственным сыновьям и дочерям. Никто не был евреем больше, чем Эстер, и разве можно было представить себе ее вероотступничество, если бы не обстоятельства, которые заставили ее пойти на это.

Но не только вероотступничество может разбить эту неразрывную еврейскую связь. Другой пример мы находим в романе Смоленскина «Гмуль Йешарим» («Воздаяние прямодушным»), опубликованном в «А‑Шахар» в 1875–1876 годах. Здесь тоже фигурирует молодая женщина из традиционной семьи из польского местечка Штика. Она забеременела от поляка, родители выгнали ее на улицу, и она находит убежище в монастыре. Там она рожает ребенка и принимает крещение. На последних страницах романа одинокая мать влачит жалкое существование, с трудом зарабатывая на жизнь себе и маленькому сыну, работая в Варшаве прачкой. Блестящий молодой адвокат‑еврей узнает в ней дочь своих знакомых из Штики; он представляет ее в суде, выигрывает ее дело и нанимает к себе экономкой. Хотя ее пугает, что кто‑то узнает о ее еврейском происхождении и она просит адвоката никому не выдавать ее, у читателя остается твердое ощущение, что она вместе с сыном вернется в лоно иудаизма.

Еще одно странное стечение обстоятельств? Несомненно. Но только в таком большом городе, как Варшава, такая женщина может спастись, если она хочет оставить в прошлом свое еврейство и свой грех. Адвокат — еще один из бывших ешиботников Смоленскина, которого талмудическое образование привело к профессии, доступной только самым ярким евреям. Учиться и практиковать он может лишь в Варшаве, и кто, кроме еврейского адвоката, не понаслышке знающего, что такое быть чужаком, и ненавидящего несправедливость, станет бесплатно защищать бедную прачку, которую избил хозяин?

Кроме того, перемена веры работает в обоих направлениях. Еще один персонаж «Воздаяния прямодушным» — Эмиль, бывший Иммануэль. Сын состоятельного маскила, он уходит из еврейского мира, который кажется ему тесным. Дни и ночи он проводит среди польской знати Штики; присоединившись к польскому восстанию 1863 года, он героически сражается в рядах повстанцев. С еврейской точки зрения, Эмиль — пропащий человек. Но все же в конце, не в силах уже не замечать антисемитизм поляков или подавлять собственные еврейские эмоции, он возвращается к своему народу — и приводит с собой смелую и прекрасную польскую аристократку Эльжбету, которая принимает иудаизм, чтобы выйти за него замуж. Границы можно прорвать наружу, а можно и внутрь.

С начала весны 1881 и до 1884 года Россию захватила волна беспрецедентных еврейских погромов, главным образом на территории Украины. Физический и материальный ущерб был огромен, хотя жертв было не очень много. Поводом для начала погромов послужило убийство Александра II, в котором многие обвиняли еврейских заговорщиков (на самом деле в заговоре участвовала всего одна еврейка), но им предшествовали десятилетия антисемитской агитации. Революционная деятельность, экономическая эксплуатация масс, пропольские настроения, религиозный фанатизм, учение о превосходстве, политические диверсии, уклонение от армейской службы, ритуальные убийства, алчность и корыстолюбие, бандитизм, антихристианские заговоры, контроль над мировыми финансами, стремление к мировому господству — не было такого преступления, в котором не обвиняли бы евреев.

Реакция нового правительства Александра III тоже обещала мало хорошего. Во многих местах полиция и армия не делали ничего или почти ничего, чтобы остановить погромщиков. Пресса и общественное мнение тоже склонялись к тому, что русские евреи сами виноваты в своей участи, и, чтобы снизить напряженность между евреями и русским населением в целом, правительство ввело ряд новых антиеврейских законов, устрожив ограничения на место жительства евреев и квоты на образование. Либеральная политика Александра II, которую начали сворачивать еще при его жизни, была теперь отменена официально.

Все больше казалось, что единственной альтернативой долгого и тяжелого умирания для евреев в России была надежда на революцию или массовая эмиграция. Еще до начала организованных действий евреи стали реагировать спонтанно и массово уезжать за границу. В 1860‑х и 1870‑х годах Россию ежегодно покидали несколько тысяч евреев; в первые месяцы после начала погромов только в США уехали около 10 тыс. человек. В октябре 1881 года Йеуда‑Лейб Гордон, выразитель идей самого радикального, антирелигиозного крыла Гаскалы, который всегда верил в будущее евреев в России, опубликовал стихотворение об эмиграции, которое просто не могло быть написано полугодом раньше. Первая из семи строф, каждая из которых заканчивается рефреном, повторяющим слова Моше, обращенные к фараону, звучит так:

Одним народом мы были,

Одним народом остались,

Высечены из одной жилы.

Наши радости и наши печали мы делили,

Скитаясь две тысячи лет по дорогам,

От народа к народу бросало нас.

Молодых и старцев, отпусти нас!

Через несколько недель после публикации стихотворения Гордона Бен‑Йеуда, живший тогда в Париже, отправился в Палестину с намерением обосноваться там. Хотя в те годы этот путь выбирали немногие из русских евреев, обсуждали его почти все. Перед тем как пуститься в путь, Бен‑Йеуда побывал в Вене у Смоленскина, который только что вернулся из поездки в Россию. В своих воспоминаниях он рассказывал:

Он [Смоленскин] пригласил меня к обеду к себе домой и принимал меня с сердечностью, свидетельствовавшей, что он находится в прекрасном настроении. Он привел меня в свой кабинет и, пока нас не позвали к столу, рассказывал мне о своей поездке, о невероятном росте еврейских национальных чувств в России, о почестях, которых его там удостоили…

— Кстати говоря, — добродушно сказал он, — вы знаете, что ваше «Письмо Бен‑Йеуды» было опубликовано в последнем номере «А‑Шахар» перед моим отъездом?

— Большое спасибо, сударь. Я очень рад этому.

— Не спешите радоваться. Я ответил вам и опроверг все ваши аргументы.

— Этому я совсем не рад. Но давайте подождем и посмотрим. Может быть, я смогу защититься и доказать…

— Не нужно, — прервал меня Смоленскин. — Не надо вам беспокоиться, потому что вашу работу уже сделали другие… а именно я. Да, я ответил на свое возражение ваших взглядов, согласившись с вами и даже выразив их более энергично. Вы спросите, как я мог пойти против самого себя? Все просто… Мне не стыдно признать, что мое мнение изменилось. Когда пришло ваше письмо [в «А‑Шахар»], мир был еще тем же, и я придерживался воззрения, что мы, евреи, можем жить как народ даже в диаспоре, пока мы будем говорить себе, что мы действительно народ… Но ужасные события в России сильно пошатнули мою уверенность. Они заставили меня почувствовать, что нашему национальному существованию нужно нечто более весомое, земля под ногами — да, наша собственная земля и [разговорный] язык… Проведя два месяца в России и увидев националистический пыл, который загорелся в евреях, и желание многих поселиться в Палестине, я всем сердцем теперь убежден, что Земля Израиля — это надежда для еврейского народа. И я думаю, что это возможно, если только наш народ целиком поддержит эту идею…

Теперь «А‑Шахар» Смоленскина активно поддерживал сионизм — вернее (термин «сионизм» появился только в 1890 году благодаря движению Хибат Цион) палестинофилов, первых активистов колонизации Палестины. Целый ряд статей, опубликованных им в «А‑Шахар» в оставшиеся годы, был посвящен их деятельности, в том числе основанию в начале 1880‑х годов первых еврейских сельскохозяйственных колоний в Палестине. Он стал одним из патронов «Кадимы», венской студенческой ассоциации, учрежденной в 1882 году и ставшей одним из оплотов сионизма. К нему присоединился одесский врач Леон Пинскер, чья важнейшая брошюра «Автоэмансипация» была опубликована в том же году. Учитывая, как ненависть к евреям проявилась «в ужасе недавних кровавых жестокостей», писал Пинскер, речь идет не о простом предрассудке, который можно преодолеть образованием и прогрессивной политикой, а о естественной реакции любого народа на чужеродное тело в своей среде, о «психической аберрации», которая имеет «наследственный характер и, подобно неизлечимой болезни, передается уже 2000 лет», и значит, единственным возможным решением еврейского вопроса должна быть страна, которую евреи могут назвать своей.

Как обычно, Смоленскин хотел выразить в художественной прозе то, о чем он писал в своих статьях. Результатом стала, скорее, новелла, чем роман, «Брит накам» («Отмщение Завета»). Трехчастное деление этого произведения напоминает пьесу в трех актах. В начале ее юный герой Эфраим Агагри принимает участие в собрании евреев, студентов Петербургского университета, чтобы послушать доклад еврейского писателя‑националиста, приехавшего из Вены. Хотя Агагри пользуется популярностью за то, что однажды защитил еврейскую честь, дав пощечину русскому студенту, отпустившему антисемитское замечание, но он высказывает либеральные и ассимиляторские воззрения, в которых воспитан родителями. Правда, он не возражает против того, чтобы послушать писателя, и группа голосует за то, чтобы пригласить его.

Во второй части новеллы Агагри возвращается в свою комнату и обнаруживает два письма. Одно, от отца, с горечью описывает кровавый погром, обрушившийся на их провинциальный городок; семейное жилище разграблено, с шеи сестры Агагри сорвали золотой медальон, а саму ее чуть не изнасиловали. Еще хуже физического разорения оказалось крушение мечтаний отца о еврейско‑христианском братстве, которое, как он теперь понял, было химерой. Во втором письме, от матери, все наоборот. Умоляя Эфраима не поддаваться депрессии отца, которая, она уверена, долго не продлится, она настаивает, что погром был делом рук черни, которая вовсе не выражает настроения большинства, это лишь мелочь на уверенном пути XIX столетия к прогрессу. «Будь сильным, сын мой, — пишет она. — Не поддавайся реакционным мыслям. Только крабы движутся назад, а не люди». Пораженный и расстроенный отцовским письмом, Агагри растроган словами матери и решает не ходить на выступление ивритского писателя.

Действие последней части новеллы разворачивается несколько недель спустя в родном городке Агагри, куда он приехал на летние каникулы. Он навещает русскую дворянскую семью, с которой дружил с детства, встречается с их единственной дочерью, девушкой своего возраста, и они признаются друг другу в нежных чувствах. Но когда ее старшие браться возвращаются домой с приятелем, он с раздражением замечает у нее на шее медальон своей сестры. Он просит ее снять его, убеждая, что медальон украден у еврейки, но она отказывается. «Какое мне дело до какой‑то жи… до какой‑то еврейки? — спрашивает она. — Мне подарил его достойный человек» — «Тебе подарил его вор!» — восклицает Агагри и получает пощечину от приятеля братьев, того самого «достойного человека», который напал на его сестру. Мгновение спустя его спускают с лестницы и прогоняют из дома под всеобщий смех. «Если это недостаточная плата за медальон, жид, можешь получить еще!» — раздается крик из окна.

Агагри хочет мстить, в кармане у него лежит револьвер, но он не решается. В сильном возбуждении он бродит по улицам городка. Оказавшись возле синагоги, он заходит туда и видит общину, сидящую на полу, по случаю поста Девятого ава, дня скорби по разрушенному Храму. Он присоединяется к молящимся и в конце службы объявляет, что уезжает из России в Палестину. «Наше знамя мщения — Иерусалим! — заявляет он. — Мы сравняем счет и встанем вместе как братья, без кровопролития. Да здравствует наш народ и земля наших отцов!»

Подобно Эмилю из «Воздаяния прямодушным», на которого он похож, Агагри возвращен к еврейству внешними и внутренними силами. Новелла завершается словами:

Был только один человек, который продолжал скорбеть, когда день закончился, — мать Эфраима. Ушел, ушел девятнадцатый век, и никто не может вернуть его.

Этих прекрасных строк недостаточно, чтобы спасти «Отмщение Завета» от поверхностности и схематизма. Но ивритский писатель из Вены сочинял его, умирая от туберкулеза, и можно простить ему спешку.

Хотя сегодня Смоленскина помнят как одного из первых сионистов, его образ был бы совсем другим, если бы он умер на несколько лет раньше или если бы погромы 1881 года разразились, скажем, в 1885‑м. В этом случае он имел бы репутацию диаспорного националиста, практически не проявлявшего интереса к Палестине.

И все же в последние годы жизни фундаментально в его мировоззрении ничего не изменилось. Изменилась ситуация, которую он осмысливал. Нечто, о чем раньше не стоило и думать, потому что это не представлялось даже отдаленно возможным, теперь стало реальным. В вечном взаимодействии идей и событий, которое движет историю вперед, события взяли верх. Еврейский народ двинулся. Так зачем бросаться в Америку, еще одну чужую страну, где их ждет еще одна диаспорная судьба, плохая или хорошая? Почему бы не устремиться в Палестину, где почти нет местного населения и множество невозделанных земель, которые позволят им в более или менее скором времени стать хозяевами собственной судьбы?

Как и в случае с Мапу, только в еще большей степени, все, что Смоленскин писал, в конечном итоге предвещало сионизм. Бен‑Йеуда понял это еще тогда, когда сам Смоленскин об этом не догадывался. Но поскольку обращение писателя в сионизм произошло на столь ранней стадии формирования сионизма, трудно сказать, каким сионистом он мог бы стать.

Конечно, не социалистом. Он не любил революций и левизны в политике. Рассказчик «Воздаяния прямодушным» афористично замечает, говоря о польском восстании против царизма: «…сурова власть, если она отдана в руки одного человека; еще суровее — если она вырвана силой, но суровее всего та, что попала в руки многих». Проект возвращения евреев к сельскому хозяйству тоже вызывал у него скептицизм. «Только потому что наши предки 3000 лет назад были крестьянами, — вопрошал он во “Времени насаждать”, — значит ли это, что мы должны быть крестьянами сегодня?» Евреи — народ предпринимательский, а не аграрный. Невозможно повернуть время вспять.

Не стал бы он и шолель а‑гола, «отрицателем диаспоры» — таким сионистом, который собрал бы как можно больше евреев в еврейском государстве, а про остальных бы забыл. Он ценил жизнь в диаспоре за ее энергичность и разнообразие, она никогда не казалась ему несчастьем или патологией, которую необходимо исправить. Его увлеченность «духом», а не буквой Торы отдалила бы его и от религиозного сионизма. «Не законы нашей религии объединяют нас, — писал он. — Они не будут жить вечно, а наш народ будет. Евреи, которые не соблюдают их или никогда не имели их, как евреи Индии или Китая, тоже наши братья».

Возможно, проще всего представить его в качестве предтечи «духовного сионизма» Ахад а‑Ама, целью которого было создание палестинского центра для рассеявшегося еврейского народа, который послужит моделью для трансформации еврейской традиции в современный образ жизни путем секуляризации в национальной структуре. Но сионизм Ахад а‑Ама показался бы ему слишком ученым и слишком похожим на миснагедский элитизм Гаскалы.

Романы Смоленскина, с их человеческой сценой, на которой сталкиваются бесчисленные противоречащие друг друга стремления, одни провидческие, а другие безрассудные, одни совместимые друг с другом, а другие нет — именно романы помогут нам понять, как он мог представлять себе еврейское государство. Он терпимо относился к различиям, и его плюрализм был не столько идеологией, сколько интуитивным чувством не поддающейся расчету сложности вещей, и он консервативно верил, что жизнь нельзя распланировать или спроектировать, ей нужно позволить развиваться по собственным законам — что она будет развиваться по собственным законам, несмотря ни на что, — и течь собственными непредсказуемыми путями.

В сердце его произведений лежит конфликт между легитимным интересом к самому себе и необходимой заботой о других, которые каждое общество и каждый человек должны уметь примирять. Йосеф и Яаков‑Хаим с самого начала понимали, что каждый, кто не станет агрессивно защищаться, будет повержен. Смоленскин с его презрением к либерализму, который заставляет человека стыдиться того, что он отдает предпочтение собственным интересам, то же самое думал о национальных проблемах. Но обоим героям сложнее понять, что они не единственные, кто нуждается в каком‑то устройстве, и что принимать во внимание чужую точку зрения совсем не обязательно означает слабость принципов или характера. Можно предположить, что Смоленскин не увидел бы в жизни в Израиле ничего удивительного или противного своему сердцу.

Оригинальная публикация: The Novelist of Jewish Unity

Непревзойденный мастер ивритской литературы

Единственный раз за 3000 лет еврейской литературы