22 мая будет год, как ушел американский писатель Филип Рот. К этой годовщине «Лехаим» приурочил публикацию материалов, ему посвященных, и фрагмента романа «Урок анатомии», русское издание которого готовится «Книжниками». Публикуемая ниже статья первоначально была текстом «Третьей ежегодной лекции имени Филипа Рота», которую Салман Рушди прочел 27 сентября 2018 года в Ньюаркской публичной библиотеке. Журналисты «Форварда» побеседовали с Рушди о наследии Рота и о том, что выступить в качестве панегириста Рота, — нелегкая задача.

В последний раз Филип Рот дал мне о себе знать в октябре прошлого года . «Поскольку я сын Ньюарка, — говорилось в его электронном письме, — Ньюаркская публичная библиотека недавно учредила серию лекций моего имени. <…> На поезде до Ньюарка всего 12 минут езды, на машине — ненамного дольше. В детстве эта библиотека и ее отделения были для меня отличным стимулятором, и я был бы очень рад, если бы в один из дней второй половины сентября 2018 года вы приехали и высказались о текущем моменте в Америке, который столь выпукло показан в вашей новой книге. Ваш Филип».

Вообще‑то, если Филип Рот пишет тебе письмо и просит выступить с лекцией имени Филипа Рота, правильный ответ — положительный. И, разумеется, я немедленно согласился, а также, должен сознаться, был удивлен и польщен, узнав, что Филип прочел мой последний роман, «Золотой дом», и он ему понравился. Высказаться о текущем моменте в Америке, как он просил, я тоже согласился и когда‑нибудь, по прошествии какого‑то времени, об этом выскажусь. Но после того как он умер (думаю, Филип не одобрил бы терминов «скончался» или «ушел от нас»: к этому писателю мы обращались отнюдь не в поисках эвфемизмов!), я подумал, что темой первой после смерти Филипа Рота «Лекции имени Филипа Рота» должен стать, по всей справедливости, сам Филип Рот. Через тексты этого писателя можно исследовать и понять много моментов в жизни Америки — как текущих, так и ушедших в прошлое, его творчество было «отличным стимулятором» — скажу его же словами — для меня, как и для многих писателей моего и последующих поколений.

К своему большому сожалению, я не был знаком с Филипом так близко, как бы мне хотелось, хотя колоссально восхищаюсь его творчеством, а интересы нас обоих, по счастливому совпадению, представляет одно и то же литературное агентство — агентство «Уайли». Однако я имел с ним несколько встреч, разделенных долгими интервалами. Ярче всего мне помнится разговор в Лондоне в середине 1980‑х, за ужином в доме в Челси, где он жил с Клэр Блум. Он говорил, что хочет вернуться в Америку, потому что испытывает растущую неприязнь к британскому антисемитизму, а заодно раздражение из‑за того, что к антисемитизму этому прилагались отказ британцев признать, что британский антисемитизм вообще существует, и их старания втолковать Филипу, что он, наверно, чего‑то недопонимает в их культуре. Недавно я вновь задумался о том, что Филип почувствовал столько лет назад, ведь британскую Лейбористскую партию сейчас раздирают споры о широко распространенном в ее рядах антисемитизме — проблеме, существование которой партийная верхушка, по‑видимому, до самого последнего времени преуменьшала или даже отрицала, проблеме, которая даже теперь не была решительно искоренена. Тогда Филип Рот, причем уже не в первый раз, намного опередил свое время.

В тот вечер я рассказал ему, как единственный раз столкнулся с антисемитизмом лично. Однажды летом, когда я был молод и еще ничего не опубликовал, когда я ни в каком‑либо смысле не был модной фигурой, меня почему‑то пригласили на модную вечеринку на некоей крыше в Лондоне; там я был представлен модельеру, создателю сверхмодных шляп: звали его Том Гилби, и его творения, как мне говорили, часто появлялись на страницах «Вог». Ему было совершенно неинтересно со мной знакомиться, он был со мной до невежливости лаконичен и вскоре побрел искать на вечеринке более модных гостей. Однако спустя несколько минут он снова подошел ко мне довольно быстрым шагом, изогнув все свое тело в позе, которая должна была выражать смущение и сожаление, и принес нижеследующие извинения. «Простите великодушно, — сказал он, — вы, вероятно, подумали, что я только что обошелся с вами крайне грубо, и действительно, я, вероятно, был очень груб, но видите ли, все потому, что мне сказали, будто вы еврей». Судя по тону, с которым он дал эти разъяснения, он предполагал, что я сразу же пойму и прощу его. Никогда в жизни меня так не подмывало ответить: «А я и вправду еврей». Когда я поведал об этом инциденте Филипу, он произнес с сильным нажимом: «Вот именно. Оно самое, вот именно». И на мгновение мы сделались просто двумя евреями, ужинающими вместе в Лондоне. Об этом я вспоминаю с гордостью.

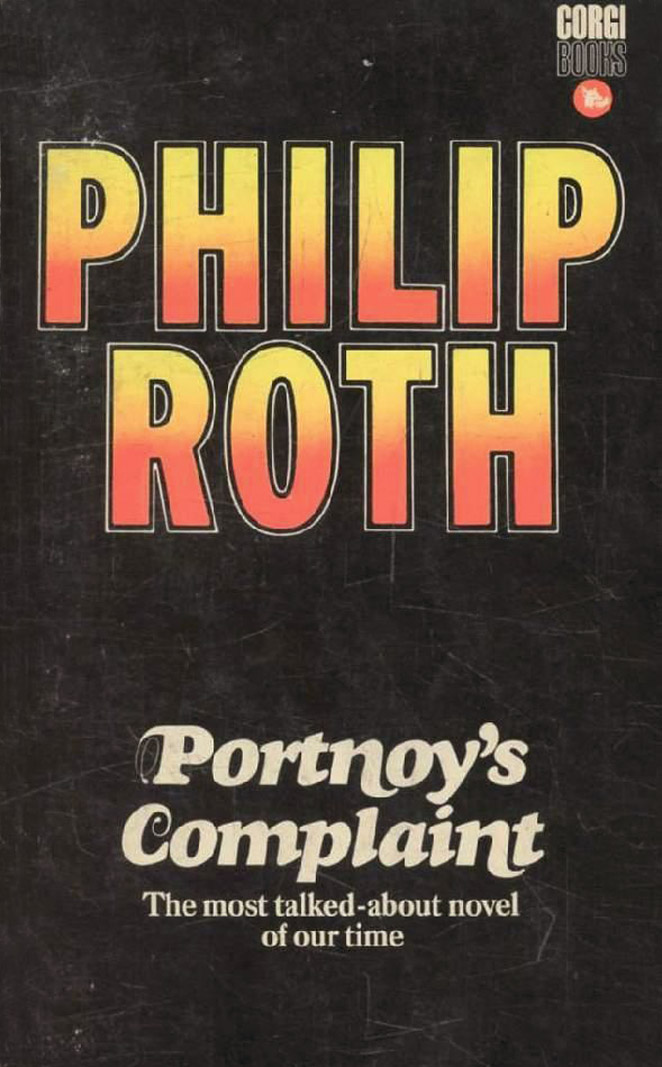

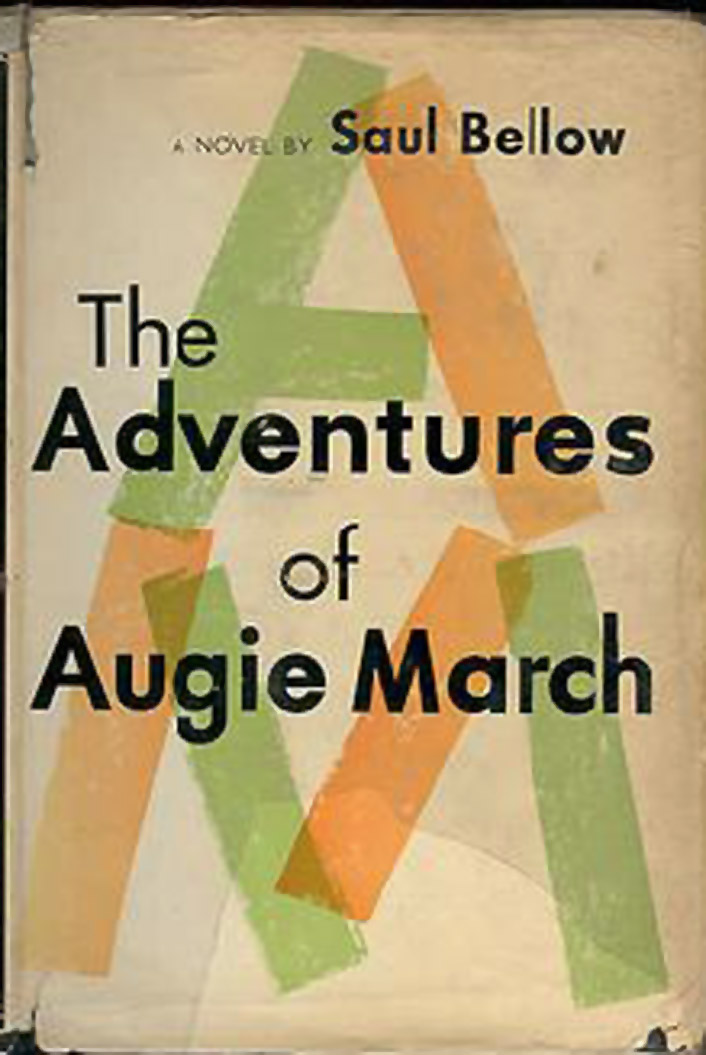

У меня еще хранится потрепанная, в бумажной обложке «Болезнь Портного» издательства «Корги», которую я, 23‑летний, читал в начале 1971‑го. Если поместить это в контекст моей биографии, дело было за десять лет до публикации «Детей полуночи», тремя годами раньше я окончил университет и пытался, довольно безуспешно, найти свой путь в литературе. Также надо отметить, что в те времена моя нога еще ни разу не ступала на землю Соединенных Штатов — волшебного края, известного мне только по книгам и фильмам. Тогда Америкой для меня были «Бонни и Клайд», «Выпускник», «Ребенок Розмари», «Буллит», «Беспечный ездок», «Полуночный ковбой», «MASH», «История любви», «Клют», «Познание плоти» и «Последний киносеанс». А в литературе — «Сын Америки», «Невидимка» и «Приключения Оги Марча». А еще — Пинчон, Воннегут, Моррисон, и апдайковский «Кролик», и чиверовский «Пловец», и вымышленный капитан Джон Йоссариан Джозефа Хеллера, и набоковская «Лолита». Мои познания о жизни американских евреев тоже были почерпнуты исключительно из книг — от Беллоу и Маламуда до Зингера. Вот какова Америка для тех из нас, кто смотрит на нее извне: одновременно нам действительно знакома, знакома прекрасно, и неизвестна начисто. Она — одновременно воплощенная власть и весь спектр проявлений свободы, одновременно Дядя Сэм и Эмма Лазарус , одновременно The Star‑Spangled Banner и Blue Suede Shoes либо Луи Армстронг, исполняющий Wonderful World. Когда мы, пришельцы извне, впервые ступаем на нью‑йоркские улицы, нам все кажется знакомым — столько раз видели в кино и на фото, на телеэкране и на полотнах, но мы не умеем ориентироваться в городе и запросто можем заблудиться. Мы носим в голове музыку Америки, но ничего не знаем о жизни людей, создавших эту музыку, а если мы — книжные черви, то носим в себе и слова книг, доподлинно не зная ровно ничего о жизненном опыте, надиктовавшем эти слова. В глаза не видав Города ветров , я заучил наизусть первые строки «Оги Марча»: «Я американец, родился в Чикаго — мрачноватый город этот Чикаго, — держусь независимо — так себя приучил и имею собственное мнение…» и столь же знаменитые последние строки: «Я подобен Колумбу, я вглядываюсь в тех, кто близко, исследую terra incognita, неведомую землю, что приоткрывается мне в каждом взгляде, и способен увлечь вас за собой. Может быть, попытки мои и тщетны и я неудачник, не спорю, но ведь и Колумб, должно быть, считал себя неудачником, в цепях возвращаясь из своего плавания. Что не доказывает, будто он не открыл Америку». Я искал помощи, искал слова, которые открыли бы мне двери в те неведомые края, которые, я надеялся, приоткроются в моем собственном взгляде, и эти слова, эти образы, эти звуки — вот за что я хватался. Авось, они укажут мне, как сделать то, что мне хотелось сделать.

В этой вымышленной, воображаемой Америке «Болезнь Портного» произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Дрочка»? «П***омания»? Ничего подобного я никогда не читал. Помню, что я был искренне поражен не только темой, но и эпической упоенностью, с которой эта тема раскрывалась, бесстыжей неприкрытостью лексики, почти фанатичной прямотой стиля. Я вырос в Индии, где персонажам фильмов не разрешалось даже целоваться на экране, в реальной жизни не одобрялись прилюдные проявления нежности, а древнюю сексуальность тантрического искусства давно вытеснила жеманная стыдливость, вспыхивающая по самым пустяковым поводам, — стыдливость, которой отчасти грешил и я. В своих произведениях я часто не решался писать без обиняков о деталях половой жизни у людей, полагая, что лучше всего делать это, как говорится, не на подмостках, но есть сцены, в которых я задним числом с легкостью замечаю влияние Рота — писателя, о котором Жаклин Сьюзан — да, представьте себе, Жаклин Сьюзан, а не кто‑то другой! — сказала Джонни Карсону : «Я была бы рада с ним познакомиться, но мне точно не захотелось бы пожимать ему руку».

В моем романе «Дети полуночи» есть момент, когда мать героя‑повествователя, с нежностью вспоминая своего давно потерянного первого мужа, ублажает себя в ванной, не зная, что ее сын‑вуайерист прячется в семейном бельевом шкафу и на нее смотрит. Вина за эту сцену, возможно, лежит на Филипе Роте. Однако в целом мои повествователи, в отличие от Александра Портного, обнаруживали, что о сексе писать нелегко. В «Прощальном вздохе мавра» повествователь пытается описать, как его родители впервые занимались любовью: «Он взошел к ней, как мужчина восходит к судьбе своей, с дрожью и решимостью, и вот именно здесь слова меня покидают, и поэтому вы не услышите от меня кровавых подробностей того, как она, и потом он, и потом они, и после этого она, и в ответ он, и в свой черед она, и на это, и вдобавок, и коротко, и затем долго, и молча, и со стенанием, и на пределе сил, и наконец, и еще после, и до тех пор, пока… уф! Хватит! Кончено с этим!» Этот пассаж обязан Роту тем, что я осознал: если уж писать о сексе, то с юмором. В других моментах этого пассажа, должен сознаться, я черпал мужество в чтении Рота, чтобы писать чуть более шокирующие вещи и, более того, сращивать секс с религией: «Член отца вашего, треугольник матери вашей — видели вы их когда‑нибудь? Да или нет — не важно, суть не в этом, а в том, что это сказочные места, над ними витает табу, “сними обувь твою, ибо это место есть земля святая”, — как сказал Голос на горе Синай, и если Авраам Зогойби оказался в роли Моисея, то моя мать была для него не чем иным, как неопалимой купиной». Спасибо, Филип. Табу, как объяснил мне он, существуют для того, чтобы их нарушали. Иногда из‑за этого урока Филипа я влипал в неприятности.

В период самых больших неприятностей — бури, разразившейся после публикации «Сатанинских стихов», — я много раз думал о Роте. Припомнил, что после издания «Прощай, Колумбус» некоторые евреи обвинили его в антисемитизме, а после издания «Болезни Портного» ученый, исследователь каббалы Гершом Шолем заявил, что этот роман «похуже, чем печально известные “Протоколы сионских мудрецов”». А еще припомнил, что одна из претензий к радикальному тексту Рота состояла в том, что он якобы плохо написан — дескать, просто нечитабельно. «Самое жестокое, что можно сделать с “Болезнью Портного”, — написал Ирвинг Хау, — это прочесть ее по второму разу». Нападки такого типа я испытал на себе, и ранили они больнее, чем ярость аятоллы. Утешительно было знать, что Филип Рот подвергся такому же обстрелу и вышел невредимым.

Назло Ирвингу Хау я прочел «Болезнь Портного» по второму разу. Читая ее впервые, в 23 года, я был на неполный десяток лет старше Александра Портного, и тогда мне еще живо помнилась вся эта мучительность мужского отрочества. Тогда меня больше всего потрясло, что бомбейскому мальчику казался вполне узнаваемым этот совершенно неведомый мир, мир еврейского отрочества в Ньюарке. А прежде всего — сокрушительная власть семьи. Моя мать ничем не походила на Софи Портной, но матери многих моих друзей — будь это семьи индуистов, христиан или парсов — в Ньюарке Рота легко пришлись бы ко двору. Было странно и упоительно находить в этой книге из дальних краев столько всего, что я моментально, сладостно распознавал, как свое.

При повторном, в возрасте 71 года, прочтении этой книги это удовольствие распознавания все еще сохраняется, хотя ротовский образ отрочества кажется мне теперь письмом с далекой планеты. Но самое поразительное — то, как непреклонно текст ведет свою линию. Если придраться к нему, можно было бы сказать, что вся книга написана на одной ноте. Но эта нота — этот сверхпронзительный вопль жажды, боли и вожделения — этот голос, о котором Рот сказал, что впервые «дал ему полную волю» — никогда не звучала прежде и сохраняет всю свою силу до сих пор, спустя столько лет. Да, нота шокирует, но — что верно, то верно — она по‑прежнему сшибает вас с ног. Сегодня, чтобы отыскать такие речи, мы должны слушать стендап‑комиков. Возможно, Дэйв Шаппел — афроамериканский отпрыск Александра Портного.

Перечитывать «Болезнь Портного» и «Прощай, Колумбус» — значит, еще и обнаруживать самые ранние варианты образа, который можно было бы назвать «возлюбленная Рота»: Бренда Патимкин, Бабблз Джирарди, героиня многочисленных фантазий — белокурая шикса, которую Алекс Портной нарек Тереаль Маккой, и самая значимая из всех — Мэри‑Джейн Рид, она же Мартышка, такая же жадная до секса, как и Алекс. По прошествии лет «возлюбленную Рота» сильно порицали, но повторное знакомство с первыми образцами этой породы персонажей открыло мне глаза на то, во‑первых, что они обрисованы с большой симпатией, а во‑вторых, что мужчины‑рассказчики у Рота — совершенно явно и преднамеренно изображены как повествователи, не заслуживающие доверия в том, что касается описания его героинь. В смысле, мы видим насквозь Алекса Портного с его тирадами и понимаем, что создатель Алекса смотрит на своих героинь более проницательно и страстно, чем Алекс. Дочитывая «Болезнь Портного», испытываешь к Алексу неподдельную симпатию, зная, что в нем воплощена глубокая правда о мальчиках и мужчинах, но, в конечном итоге, Мартышке мы симпатизируем так же сильно и понимаем ее так же хорошо.

Юмор — вот благодаря чему книга получилась. Без юмора Алекс Портной и весь этот роман были бы невыносимы. Но юмор звенит в каждой строке, и вместо того, чтобы находить Алекса и роман невыносимыми, мы обожаем Алекса. Спустя полвека мощь этого образа ничуть не потускнела.

* * *

Вот что написал Филип Рот в «Нью‑Йоркере» о своих впечатлениях при перечитывании «Оги Марча» Сола Беллоу — книги, которая вышла за 15 лет до «Болезни Портного» и, бесспорно, помогла Роту найти его собственный творческий путь. «Превращение прозаика, который в 1944 году опубликовал “Между небом и землей”, а в 1947‑м — “Жертву”, в прозаика, который в 1953‑м опубликовал “Приключения Оги Марча”, — нечто сродни революции. Беллоу все ставит с ног на голову <…> в “Оги Марче” абсолютно грандиозная, напористая, раскованная концепция романа и мира, изображенного в романе, вырывается из любых структур, навязываемых себе писателями, композиционные принципы, с которых автор начинал, выворачиваются наизнанку… а писатель сам “знает толк в изобилии” . Здесь есть нарциссическая жажда жизни во всех ее гибридных формах, которая движет Оги Марчем, а есть и неутолимая страсть к изобилию ослепительных конкретных подробностей, которая движет Солом Беллоу».

Если в этом пассаже заменить «Оги Марч» на «Александр Портной», «Между небом и землей» и «Жертву» — на «Наплевательство» и «Она была такая хорошая», а Сола Беллоу — на Филипа Рота, мы получим почти математически точное описание революционной гениальности «Болезни Портного» и ее экстраординарного влияния, особенно если учесть, что перед ее публикацией Рот выпустил два более традиционных романа. Рота раскрепостил литературный прием — идея сделать весь текст стенограммой сеанса (или нескольких сеансов) психоанализа, которые проходит Алекс. «Кабинет психоаналитика в качестве “театра боевых действий”, — пояснил когда‑то Рот Дэвиду Ремнику, — говорит читателю: здешнее правило — никаких правил, здешнее правило — никаких запретов, здешнее правило — ноль зажатости, здешнее правило — ноль благопристойности».

Рот и Беллоу, Беллоу и Рот. Эти два писателя навеки скованы одной цепью — по крайней мере, в восприятии писателей моего поколения. Я снова приведу вам точку зрения внешнего наблюдателя: для Мартина Эмиса, Иэна Макьюэна и меня Рот и Беллоу — те два американских писателя, которые не только наиболее четко, наиболее блистательно показали нам Америку (это они взяли американский еврейский роман и сделали из него что‑то довольно близкое к «великому американскому роману»), но также распахнули двери в наших собственных головах, помогли нам лучше разобраться, как создавать миры, которые мы пытались создать.

Я много размышлял о языке, пытаясь найти такой английский язык, который не звучал бы, словно собственность англичан, английский, способный вобрать и в полной мере отразить полиглотический шум‑гам индийских улиц; ту энергию, за которой я охотился, я и услышал у Рота и Беллоу. А еще увидел, что они охотно употребляют иноязычные слова, не переводя их. Читая Рота, я гадал: неужели всякому американцу известно, что значит получить зец по кишкес ? Мне‑то пришлось заглядывать в словарь. По контексту я догадался, что зец — это больно, а кишкес — место уязвимое, но конкретика от меня ускользала. И все равно вот они — идишские слова в английском тексте, предлагаемые читателю без каких‑либо извинительных расшаркиваний. Ровно так мы в Бомбее разговаривали на английском, сдабривая его словами из хинди, урду, маратхи или гуджарати, а все эти языки сдабривая английскими словами, когда те казались нам уместными. Вдобавок индийский английский язык не очень походил на английский язык ее королевского величества. Индийцы — совсем как ирландцы, жители Вест‑Индии, австралийцы и американцы, — подогнали английский под себя. На индийском английском подсудимый называется undertrial , потому что он, видите ли, «под судом». Ваш начальник будет называться incharge , так что если бы в Бомбее приземлились марсиане, они попросили бы прохожих: «Отведите нас к вашему incharge». Когда полицейские убивают кого‑то в перестрелке, о нем говорят, что он погиб при encounter с полицией. А сексуальные домогательства называются, уж извините, Eve teasing . Я прочел «Оги Марча» и «Болезнь Портного» и понял, что могу писать на «своем» английском, точно так же, как эти два шедевра написаны на «их» английском. А если я хочу вставлять слова из других языков — rutputty, khalaas, shanti, какие угодно, — пожалуйста, только мне надо постараться, чтобы контекст прояснял их значение, чтобы англоязычный читатель смог понять или догадаться, что rutputty значит что‑то вроде развалюхи, khalaas — приблизительно, конченый, а shanti — мир, спокойствие. Английский язык можно «чатнифицировать» , понял я. Воистину раскрепощающий момент.

О форме я тоже размышлял. Я давно считал, что по‑настоящему хорошие романы бывают только двух разновидностей. Первую я называю «роман, где есть всё», а Генри Джеймс называл «растянутым мешковатым чудовищем» — такой роман пытается вобрать в себя как можно больше из жизни. Вторая — «роман, где почти ничего нет»: он, так сказать, выдергивает с головы богини единственную тонкую прядь — сюжетную нить — и обращает ее в луч света, чтобы прояснить истину. Так писали Джейн Остин, В. Г. Зебальд и Раймонд Карвер (Карвер — абсолютно на свой манер, в форме рассказа). У Беллоу и Рота есть любопытное свойство: на разных этапах своей карьеры они как писатели относились то к первому, то к второму типу авторов. Беллоу начинал с малого — с «Между небом и землей», затем создал огромных, пожирающих миры чудовищ («Оги Марч», «Герцог», «Хендерсон, король дождя», «Дар Гумбольдта»), а затем, на позднейшем этапе, снова вернулся к малому («В связи с Белларозой», «Кража», «Равельштейн»). В случае Рота длинные, всеобъемлющие книги: «Театр Шаббата», «Американская пастораль», «Мой муж — коммунист!», «Людское клеймо» — появились во время блистательной вспышки таланта на позднем этапе литературной карьеры и продемонстрировали, что Рот, как минимум, равен Беллоу по «абсолютно грандиозной, напористой, раскованной концепции романа и мира, изображенного в романе».

Я скоро остановлюсь на этих книгах поподробнее, но вначале мне бы хотелось рассмотреть «средний период» Рота, период его многочисленных альтер‑эго: Дэвида Кипеша, Питера Тарнополя и самого заметного — Натана Цукермана, который впервые вышел на сцену в «Призраке писателя» да так и остался — ни разу, в сущности, не уходил, совсем как герой комедии Кауффмана и Харта «Человек, который пришел на обед» . И вновь можно провести параллель с Беллоу. Мозес Герцог в «Герцоге» и Чарли Ситрин в «Даре Гумбольдта» — альтер‑эго Беллоу. Чарли — в некотором роде ученик поэта фон Гумбольдта Флейшера, а Беллоу точно так же был в некотором роде учеником Делмора Шварца — прототипа Гумбольдта. А сюжет «Герцога»: жена Мозеса уходит к его другу — повторяет события из жизни Беллоу в период, когда он преподавал в Бард‑колледже. (В романе вероломный друг стал одноногим. Вот привилегии и способы мщения, даруемые художественной литературой.) Но, пожалуй, никто не изучил такое множество нюансов литературного альтер‑эго, как Филип Рот.

Мы знаем — или должны были бы знать — что проза на автобиографической основе заслуживает доверия в меньшей степени, чем автобиография, что Стивен Дедал — и Джойс, и не Джойс, а Марсель, повествователь «В поисках утраченного времени», — и Пруст, и не Пруст, а спорный роман Натана Цукермана «Карновский» — и роман «Болезнь Портного», и не «Болезнь Портного». Но, поскольку мы живем в эпоху, одержимо увлеченную всем автобиографичным, есть тенденция примитивно ставить знак равенства между альтер‑эго и автором. Никто больше Филипа Рота не сделал как для поощрения этой идеи эквивалентности, так и для того, чтобы играть с ней, а в конце концов не оставить от нее камня на камне. Хемингуэй где‑то, в каком‑то своем тексте о корриде пишет, что величайшие тореро работают на самом близком расстоянии от быка. Рот, позволяя Цукерману приблизиться к быку максимально близко, но столь ловко вертеться, что бык так и не вонзает в него рога, — бесспорный чемпион в этом спорте. Если Цукерман, Кипеш и Тарнополь и пробуждаются к жизни там, где их создатель отстоит от них недалеко, то, когда он придает им законченный вид, они уходят своим путем — начинают жить самостоятельной жизнью. Этот путь, от рождения образа из самоощущения до его самостоятельности в литературе, можно было бы назвать актом творения.

Рот тонко исследует амбивалентность такого писательского труда. Когда в «Другой жизни» брат Натана Цукермана, дантист Генри, возмущается тем, как Цукерман изобразил в художественной прозе самого Генри и их семейство, его возмущение задевает струнки в душе любого писателя, работавшего на столь близком расстоянии от быка. Я читал «Другую жизнь» в самом разгаре работы над своим романом, который в итоге трансформировался в «Сатанинские стихи», и в финале этого романа, действуя, пожалуй, под легким впечатлением от книги Рота, решил воспользоваться глубоко личным жизненным материалом — темой смерти моего отца — для сцены, когда Саладин Чамча присутствует у смертного одра своего отца. Когда я дописал роман, эта сцена причинила определенную душевную боль моей сестре Самин, потому что, как она сформулировала, я не включил ее саму в момент, который для нее важен никак не меньше, чем для меня. Не ты делал для него то‑то и то‑то, говорила Самин, это делала я. То‑то и то‑то он сказал не тебе — нет, он сказал это мне. Мне нечего было ответить Самин, я лишь сказал, что она — не персонаж моего романа; этот ответ сестру по‑настоящему не умилостивил. Тогда‑то я и осознал со всей определенностью, каково приходилось Натану Цукерману. Писатель среди членов семьи — это для семьи, пожалуй, всегда катастрофа, особенно когда альтер‑эго этого писателя столь своенравен, как Натан Цукерман. В частично документальной книге «Факты» (само ее название — очередной из многочисленных приемов, которыми Рот морочит нам голову) Рот дозволяет Цукерману прокомментировать то, как Рот описал свою «реальную» семью. Цукерман заявляет своему автору, что тот выставил себя и свою семью чересчур приятными людьми. И рекомендует ему: «Не публикуй это». Цукерман дает понять, что Рот в «Фактах» не говорит правду, а если и говорит, это не может конкурировать с тем, как говорит правду в своих романах Цукерман, его альтер‑эго.

В конечном итоге эта установка на самосозерцательный, самореферентный образ — собственное отражение в зеркале — должна была себя изжить, и Рот это, очевидно, сознавал. Его книга «Операция “Шейлок”» — переходное звено: с одной стороны, пожалуй, самый яркий образчик «автопортрета в зеркале», где, Филип Рот, выздоравливая после нервного срыва, спровоцированного приемом препарата хальцион (похоже, того самого нервного срыва, который упоминался в «Фактах»), обнаруживает, что в Израиле некий самозваный Филип Рот присутствует на суде над Джоном Демьянюком из Кливленда — человеком, который также, возможно (и с большой вероятностью) является Иваном Грозным из нацистских лагерей смерти. Этот, поддельный Рот пропагандирует не одобряемые настоящим Ротом идеи, особенно «диаспоризм» — доктрину, которая рекомендует евреям покинуть Израиль и вернуться в Европу, покуда арабы не затеяли второй Холокост. Европа, говорит поддельный Рот своей израильской аудитории — «самое подлинное на всем протяжении истории отечество еврейского народа». Вот что любопытно: хотя в этом романе Рот продолжает свою игру с зеркалами, тематика изменилась. Мы видим, что взгляд Рота теперь обращен на окружающий мир, а не исключительно на его внутренний мир, он берется писать о мире вместо того, чтобы писать о себе — или хотя бы параллельно с самоописанием, и приступает к грандиозному проекту — рассмотрению в своей художественной прозе великих вопросов своей эпохи: в данном случае вопроса Израиля. Этот поворот к внешнему миру сыграет ключевую роль для литературного «золотого века» у позднего Рота и решения проблемы, с которой столкнулся Натан Цукерман, — проблемы потери, исчерпанности своей темы.

«Цукерман потерял свою тему. Здоровье, волосы и тему. Да еще не мог найти позу, в которой удобно писать. То, из чего он создавал свою прозу, ушло — место, где он родился, стало выжженным полем расовой войны, и люди, что были для него гигантами, умерли. Великая еврейская битва велась с арабскими странами, здесь она закончилась — нью‑джерсийский берег Гудзона, его Западный берег теперь оккупировало чужое племя. И никакой новый Ньюарк не восстанет против Цукермана, не то, что тот, первый: нет уже таких отцов, как те отцы‑первопроходцы, еврейские отцы, накладывавшие табу за табу, и таких сыновей, как у них, пылающих искушениями, нет, нет ни преданности клану, ни амбиций, ни восстаний, ни капитуляций, и не будет больше таких истовых стычек. Никогда больше не испытать таких нежных чувств и такого желания сбежать. Без отца, без матери, без родины он больше не писатель. Больше не сын, больше не сочинитель. Все, что побуждало его, истреблено, не осталось ничего уж точно его и ничьего больше, нечего было присваивать, исследовать, укрупнять и воссоздавать» .

В этом пассаже из трилогии «Скованный Цукерман» я ощутил то, что позволяет мне наиболее глубоко отождествить себя с Филипом Ротом. Я тоже кое‑что знаю о том, каково потерять знакомые места, прошлое и не иметь возможности отвоевать их, потому что их больше нет и нечего уже отвоевывать; кое‑что знаю о чувстве, когда земля вдруг уходит из‑под ног и больше нет твердой почвы, за которую могли бы уцепиться траки творчества, когда то, что впервые зародило в тебе тягу к писательству, исчерпано, а второй акт никак не приходит в голову, кое‑что знаю о том, как находишь этот второй акт не внутри себя, а в мире, где, за неимением альтернативы, живешь. Фицджеральд написал знаменитую фразу: «В жизни американцев не бывает вторых актов», но она опровергается гениальностью позднего Рота, ведь, если даже Натан Цукерман и не нашел себе новую тему, Филип Рот ее нашел, когда перестал вглядываться в свои истоки — то, что А. Э. Хаусман назвал «свои счастливые тропинки, где мне уж не ступать» — и вдумчиво проанализировал то настоящее время, в котором обнаружил себя за неимением альтернативы.

Прологом к великой трилогии стал роман, который многие считают у Рота самым лучшим, — буйствующий, умопомрачительный «Театр Шаббата», который можно было бы озаглавить «Александр Портной повзрослел». Стареющий артист‑кукольник Микки Шаббат, совсем как юный Алекс, произносит речи, которые другой персонаж назвал «выдающимся панегириком непристойности». Совсем как юнец Портной, старик Шаббат возбуждается — довольно вульгарно — при виде сексуальных фетишей, только для него это не кусок говяжьей печенки или «лифчик жирной старшей сестрицы», а нижнее белье, украденное из комода девочки‑подростка, или аудиозапись секса по телефону, или блузка, скрывающая груди студентки. Шаббат — или его автор — обладает и поразительным могуществом рассказчика, увлекающим читателей за собой — тем самым могуществом, которое давным‑давно проявили, ворвавшись в литературу, Алекс Портной и Филип Рот. Шаббат — скандальный, порой почти несносный тип, но, поскольку тут мы имеем дело со зрелым Ротом, а не с молодым автором монологов, тянущим одну ноту (если сравнить с Диккенсом, это «Большие надежды», а не «Дэвид Копперфильд»), Микки Шаббат и названный в его честь роман в то же время оказываются глубокими и бередят душу.

Микки Шаббат, вспоминающий любимого старшего брата, погибшего на Второй мировой; воспоминания Микки о его детстве на побережье Нью‑Джерси; Микки на кладбище, где лежат его родные, выбирающий себе могилу; и, пожалуй, самое сильное — прощание Микки с его любовницей Дренкой — эти гениальные сцены демонстрируют, что Рот шагнул дальше Цукермана и теперь его тема — столько же другие люди, сколько он сам. Разумеется, в Шаббате есть немножко от Портного. Момент, когда кукольник справляет малую нужду на могилу Дренки (для него это искреннее излияние любви), а сын Дренки, полицейский, арестовывает его за это… Да, таким моментом гордился бы Алекс Портной.

О трилогии шедевров, которая последовала за «Театром Шаббата» («Людское клеймо», «Американская пастораль» и «Мой муж — коммунист!»), так много написано, ей расточено столько заслуженных похвал, что я добавлю к этой горе всего лишь несколько кротовьих холмиков, чтобы ввести ее в контекст своей лекции. Достаточно сказать, что во всех трех романах Натан Цукерман появляется, но теперь рассказывает истории других людей, а не свою, и те, чьи истории поведаны Цукерманом: Коулмен Силк, Швед и Мерри Лейвоу, Железный Рин — приводят творчество Рота в сумрачное средоточие той Америки, какой она была на протяжении его жизни. Те времена много чем аукаются в нашем времени. В романе «Мой муж — коммунист!» рассматривается маккартизм, а в текущий момент в Америке, когда обвинительные могущественные персты указывают на столь многих порядочных людей, особенно на журналистов, когда порядочных людей клеветнически называют «врагами народа», разрушительную силу курса против «красной угрозы» легко истолковать как метафору нашей нынешней ситуации.

Тема «Людского клейма» — шаг через границу, разделяющую расы, попытка чернокожего сойти за белого, — затрагивалась американскими писателями от Марка Твена («Простофиля Вильсон») до Неллы Ларсен («Сойти за белого») и Лэнгстона Хьюза («Сойти за белого» и «Кто за кого сходит»), а также Фанни Хёрст в «Имитации жизни» (истории светлокожей черной девушки Пеолы, с чьим именем перекликается имя Пеколы в романе Тони Моррисон «Самые синие глаза» — чернокожей девушки, сошедшей с ума из‑за несбыточных грез о «белой красоте»). В 1959 году «Имитацию жизни» экранизировал — сильно изменив сюжет, но сохранив тему попыток выдать себя за белых — Дуглас Сирк, в основных ролях снялись Лана Тернер и Сьюзан Конер, которую в фильме зовут не Пеола, а Сара Джейн. В романе Рота образ Коулмена Силка — авторитетного профессора, который ведет жизнь американского еврея, — отголосок реальной биографии Анатоля Броярда , который, как заметил Генри Луис Гейтс, «родился черным и стал белым». Броярд был успешным и сексапильным человеком, часто выступал в пику черным, например высказал претензии к роману Болдуина «Если бы Бил‑стрит могла говорить»: «Если мне придется прочесть еще одно описание куч мусора, накопившихся на гарлемских улицах, я, возможно, просто отброшу условности хорошего тона и спрошу: чей это мусор?»

Генри Луис Гейтс также, ссылаясь на коллегу Броярда Ивлин Тойнтон, рассказывает, как Броярд среагировал, когда нетрезвый чернокожий попросил у него денег. Броярд возмутился: «Смотрю по сторонам в Нью‑Йорке и сам себя спрашиваю: не будь в Нью‑Йорке черных, велика была бы для него потеря?» (В «Людском клейме» Коулмена Силка, героя Рота, тоже обвиняют в расистском предубежденном отношении к черным). Этот невеселый выбор — реальный, вымышленный и претворенный Ротом в художественную литературу — открыл перед Ротом двери в тему межрасовых отношений в Америке — тему, которая и сегодня остается стержневой для истории Америки.

Если в «Людском клейме» рассматривался расовый вопрос, то в «Американской пасторали» мы сталкиваемся с последствиями вьетнамской войны для Америки и с расцветом, происходившим отчасти на почве антивоенного движения, того американского радикализма, который приобрел форму насильственного, даже смертоносного доморощенного терроризма. Сегодня, когда теракты в Америке в большинстве случаев совершаются вооруженными до зубов белыми, нарисованный Ротом образ террористки Мерри Лейвоу актуален как никогда. В «Американской пасторали» — возможно, самом «общественно‑политическом художественном произведении» Рота — рассматриваются взрывы, которые устраивали так называемые «Везермены» (они же «Везер Андерграунд»), беспорядки 1967 года в Ньюарке, «Черные пантеры», суд над Анджелой Дэвис, уотергейтский скандал и «Глубокая глотка» (собственно, обе «Глубокие глотки» — аноним, который поставлял информацию журналистам Вудворду и Бернстайну, а впоследствии оказался Марком Фелтом, заместителем директора ФБР, и порнофильм с Линдой Лавлейс). И вновь невольно замечаешь, что это аукается отголосками сегодня. Теперь, когда нынешняя администрация США столь часто говорит о попытках так называемого «глубокого государства» подорвать деятельность правительства, история «Глубокой глотки» — человека, который именно это и проделал в президентство Никсона, засев в сердце «глубокого государства» — напоминает нам, что, видимо, бывают времена, когда верность своей стране оказывается важнее, чем верность президентской власти.

Эти книги совершили переворот в моих представлениях о Филипе Роте. Должен сознаться, что, пока я их не прочел, в споре «Рот или Беллоу» я ставил Беллоу чуть выше Рота — на одну‑единственную ступеньку выше на верхних ярусах иерархии: считал, что лучшие книги Беллоу чуть‑чуть амбициознее, чуть‑чуть активнее пожирают мир, чуть‑чуть грандиознее. Трилогия Рота заставила меня раз и навсегда забыть об этих доводах. Я всегда полагал, что мы живем в эпоху, когда события общественного масштаба совершенно непосредственно вторгаются в нашу частную жизнь, а значит, литература должна показывать нам, как это происходит, и романы больше не могут быть описаниями сугубо частной жизни — такими, как «Мадам Бовари» или «Гордость и предубеждение». В своих произведениях я часто пытался найти точки пересечения, когда частный разговор в моем внутреннем мире оказывается созвучен разговорам общественным, которые слышны повсюду вокруг меня, и, когда я увидел, что именно так пишет Филип Рот, это окрылило меня и вдохновило и до сих пор окрыляет и вдохновляет.

Таков Филип Рот, который в «Заговоре против Америки» сделался в итоге кем‑то наподобие пророка, Кассандрой нашей эпохи: предостерег, что на нас надвигается, и, совсем как Кассандра, не был воспринят всерьез. Когда я в первый раз читал «Заговор против Америки» — ярко нафантазированную альтернативную историю о том, как в президентское кресло садится знаменитый летчик Чарльз Линдберг — демагог‑популист, радикальный изоляционист, расист и антисемит, человек, которому было легко пойти на соглашение с Адольфом Гитлером, человек, чей триумф обнажил страшное подбрюшье американской предубежденности, — я, помнится, подумал, что мне в это просто не верится, это как‑то чересчур, — короче, что «у нас это невозможно» . Но что же мы имеем сейчас: президент — селебрити, демагог‑популист, изоляционист, вводящий заградительные пошлины на товары из большинства стран мира; его мишенью непременно становятся деятели спорта и культуры, не принадлежащие к белой расе (Леброн Джеймс, Дон Лемон, Максин Уотерс ), а его президентская администрация дала толчок к волне расизма среди его базового электората — и впрямь показали нам, каким мрачным и воспаленным остается подбрюшье, подоплека, американской предубежденности (и глупости). Если воспользоваться определением шизофрении из работ Р. Д. Лэйнга , то Америка превратилась в глубоко «расколотое я», и Рот — писатель, живо интересовавшийся психоанализом, начиная с «Болезни Портного», в «Заговоре против Америки» провел для нас самый проницательный анализ нашей расколотой реальности. Таков был, по воле случая, удел Филипа Рота: начать в качестве революционера от литературы, а после долгого, странного и неизменно интересного пути оказаться в итоге политическим пророком. Перед такой карьерой можно лишь почтительно склонить голову, одновременно глубоко сожалея о том, что в этом пророческом произведении 14‑летней давности Рот все безошибочно угадал и что Рота больше нет с нами — иначе он помог бы нам понять, куда теперь идти.

Оригинальная публикация: Salman Rushdie: How Philip Roth Became A Political Prophet

Урок анатомии

Оглянись на дом свой, ангел