Сегодня Иосифу Бродскому могло исполниться 80 лет. Но он ушел из жизни еще в январе 1996-го. За эти годы мы, похоже, отдалились от Бродского на то почтительное расстояние, когда могли бы уже говорить о нем только как о великом поэте и исключительно с придыханием, но не получается пока что у нас, возможно, именно потому и образ его не только не тускнеет с годами, но, напротив, становится еще более объемным и живым. Миф о Бродском активно творится на наших глазах, обрастая бытовыми подробностями, новыми деталями биографии, переплетающимися с его творениями. Можно, конечно, спорить об очевидных недостатках такого активного мифотворчества, но, кажется, это тот случай, когда недостатки переходят в достоинства, и очень скоро миф «Бродский глазами современников» примет уже иные, академические черты. Но в нашей, пока еще литературоцентристской стране, у каждого свой Бродский и, естественно, свои «главные вопросы». Есть они и у меня: где истоки метафизики Бродского, как сочетаются в его поэтике ветхозаветное мирочувствование и христианские мотивы, космополитизм и внеконфессиональность, два русско-американских культурных героя: Набоков и Бродский?.. И, конечно же, одной из самых полемичных остается тема отчуждения от еврейства (отчуждения ли?..). На четыре вопроса «Лехаима» отвечают литературоведы Зеев Бар-Селла, Леонид Кацис, Виктор Куллэ, Лев Лосев .

ОТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ АВРААМА ДО ОСВЕНЦИМА

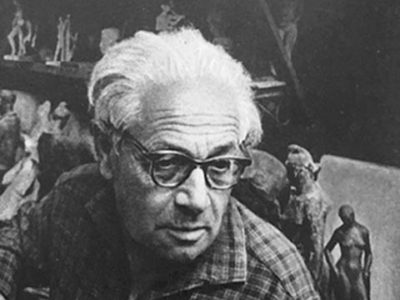

Зеев Бар-Селла, писатель, лингвист, литературовед

– В эссеистике Иосифа Бродского не раз встречается слово «отчуждение», в значении непременного условия существования подлинного поэта. Насколько оно оказалось ключевым в жизни и творчестве Бродского, как повлияло на его отношение к еврейству?

– Я думаю, что он был прав: отчуждение – одна из примет поэта, потому-то и вел он свою жизнь исключительно поэтически отчуждался абсолютно от всего. От родного города, еврейства, Израиля… Видимо, он понимал природу отчуждения евреев и считал, что такого рода отчуждение дано слишком многим, а он все-таки был поэт. Хотя еврейство для него – вечный мотив, можно буквально по пальцам пересчитать случаи, когда он об этом говорил. Занявшись Бродским, я еврейскую тему отставил в сторону. Во-первых, она была слишком очевидна, во-вторых, я не видел в еврействе Бродского ключа к его творчеству. Так было, пока я не начал анализировать поэму «Исаак и Авраам». К собственному удивлению (хотя Куллэ считает, что для меня это было презумпцией) я обнаружил, что смысл в этой поэме (в том числе поэтический смысл) можно отыскать, лишь признав, что написана она на совершенно конкретную тему. И тема эта – осмысление еврейской Катастрофы посредством выстраивания прямой линии от жертвоприношения Авраама до Освенцима. Как только мы это поймем, множество непроницаемых до того моментов становится осмысленными. В «Исааке и Аврааме» Бродский постиг смысл еврейской судьбы. Я не хочу сказать, что он понял его верно, а может, и верно, – поэт все-таки гениальный. По мнению Бродского, так, как я это мнение понимаю, Б-г заключил с евреями не завет, не договор – Он вынес им приговор. И еврейская Катастрофа была ни чем иным, как приведением этого приговора в исполнение. Когда-то в журнале «22» я писал, что еврейский народ – единственный, у которого конец света позади: евреи после Катастрофы так и не поднялись. Да, они продолжают существовать, даже государство создали, но того еврейского народа, который был до Катастрофы, – никогда уже не будет. И Бродский в этой поэме проделал со своим народом весь путь от начала – жертвоприношения Авраама – до самого конца. После «Исаака и Авраама» у Бродского был выбор: либо умереть вместе с умершими, либо перестать быть поэтом. Бродский выбрал третий – перестал быть еврейским поэтом. Следующим за «Исааком и Авраамом» произведением была «Большая элегия Джону Донну». Произведение абсолютно гениальное, но это произведение уже другого человека, другого поэта, и свою статью об «Исааке и Аврааме» я закончил тогда так: «Только теперь, двадцать два года спустя, мы начинаем понимать, какого поэта потеряли». Последним поэтическим жестом, жестом отчуждения, были смерть и погребение… Ведь что такое Венеция? Это не «Смерть в Венеции» Томаса Манна. Это смерть не на земле. Смерть между небом и водой, там, где парил дух Б-жий!..

– Сегодня в израильской поэзии есть кто-нибудь, кто идет за Бродским так же, как он шел за Оденом?

– Дело в том, что израильская поэзия – вещь в себе; она никому не нужна, и прежде всего самим израильтянам. Я прожил в Израиле больше тридцати лет и не припомню случая, чтобы кто-нибудь процитировал хоть одну строчку израильского поэта. Израильтяне оценивают литературу вообще, и поэзию в частности, как учебник жизни. Такое отношение пыталась вбить в голову ученика советская школа, а добиться этого удалось в Израиле. В том, что пишут израильские поэты, попросту отсутствует поэтическое содержание, исключений меньше, чем пальцев на одной руке, – Хаим Гури, Ури-Цви Гринберг… В этой поэзии принципиально нет разницы между стихом и прозой. Потому и наследовать Бродскому никто не может. Вся его проблематика, проблематика Одена, израильской поэзии глубоко чужда, и потребности в ней нет. Бродского, конечно, переводят на иврит, но переводят, не понимая. Ни о каком влиянии и речи не может быть. В Израиле был только один поэт – Давид Авидан, который Бродского мучительно ненавидел. Причина, видимо, в том, что Авидан был настоящим поэтом и видел в Бродском вызов себе. Всех прочих поэзия Бродского оставляет абсолютно равнодушными. Скорее всего это вызвано тем, что поэту в Израиле психологически комфортно. А когда человеку комфортно жить, ему незачем взламывать язык поэтическим словом. Ведь поэзия – это когда слов не остается и приходится искать иные средства.

– Как вы относитесь к эссеистике Бродского, считаете ли, как некоторые критики, что именно благодаря своим эссе Бродский стал одним из ведущих поэтов американской литературы конца ХХ века?

– У Бродского есть одно достоинство, которое при желании можно считать недостатком: он очень умен. Пастернак тоже не был дураком, но он и в прозе создавал такой клубок поэтических ассоциаций, что впрямую воспринимать сказанное им было просто невозможно. Эссеистика Бродского интеллектуально прозрачна. Возможно, именно в силу этого обстоятельства Бродский имеет успех в Америке. Он сказал простыми словами то, что поэты простыми словами не говорят. Но когда имеешь дело с великим поэтом, предпочитаешь иметь дело именно с поэтом. Умных людей много. Очень умных – немногим меньше. А великих поэтов… По-моему, Бродский – единственный, и его уже нет с нами.

– Я знаю, еще недавно вы склонны были считать, что своим космополитизмом, внеконфессиональностью Иосиф Александрович в какой-то степени отступился от еврейского народа. Вы и сейчас уверены в его ренегатстве или сменили точку зрения?

– Это не ренегатство. Это решение собственной проблемы. К счастью, ХХ век, точнее, его конец позволил человеку (например, в Америке) существовать без того, чтобы постоянно решать национальную проблему. Бродский ее и не решал. Он ее решил и больше к этому не возвращался. Когда от него требовалось сказать что-то на уровне простых высказываний, например, ответить на вопрос, крестился ли он, он отвечал, что нет, не крестился, тем самым как бы негативно утверждая свой еврейский статус. При этом он не говорил, что чувствует себя евреем. Конечно, Бродский чувствовал себя евреем, но это было фоном его личности, а не сутью. По крайней мере он сам своей сути в этом не видел. Сутью было то, что он – поэт Иосиф Бродский. Простым людям всегда хочется числить в своих рядах великих людей, вне зависимости от того, что великие по этому поводу думают и говорят. И простые люди всегда болезненно воспринимают высказывания великих по национальному вопросу, особенно когда высказывания эти не комплиментарны. Бродский старался не затрагивать еврейской проблемы, видимо, полагал, что в среде принадлежащих к высшему поэтическому рангу национальный вопрос не стоит. Когда Ахматова говорила о нем, как о втором Иосифе, я думаю, менее всего Бродский склонен был предполагать, что она говорила о нем, как о втором еврее в русской поэзии. Я думаю, он воспринимал ее слова как безусловный комплимент в свой адрес. Проблема еврейства неоднократно вставала перед ним, требовала ответа, а он не желал размениваться: это не решало тех задач, которые он ставил перед собой. Как пример – его нежелание приехать в Израиль. Он был приглашен, все было договорено, оформлено, куплены билеты, и ровно за сутки он позвонил и сказал, что приехать не сможет. Почему? Срочная необходимость держать корректуру своего сборника. Ему предложили приехать на одни сутки, но Бродский вновь отказался. Мне неизвестно, действительно ли на него свалилась нежданная корректура, но точно знаю, что сборник стихов – не газета… Полагаю, что приезд в Израиль был чреват для Бродского сильными переживаниями, которых он не желал. Вполне возможно, что он не хотел чувствовать себя ренегатом. Да и в каком качестве он бы в Израиль прибыл? В качестве американского поэта? Но ведь все знали, что он – еврей. А еврейского поэта Бродский в себе уже пережил.

«В СЕМ ХРИСТИАННЕЙШЕМ ИЗ МИРОВ ПОЭТЫ – ЖИДЫ!»

Виктор Куллэ, поэт, литературовед, переводчик

– Отношения к религиям у Иосифа Александровича было своеобразным, ряд его высказываний на эту тему – не без очевидного перехлеста. Как бы вы прокомментировали, к примеру, вот эту цитату: «Как убеждение христианство не слишком удовлетворяет меня, оно не очень мне интересно… Знаете, я открыл принцип, на котором держится эта ментальность. Как в продуктовой лавке – платишь столько-то, получаешь столько-то. Меня же куда больше привлекает идея непостижимости божественного»? Не получается ли из этого пассажа, что иудаизм в какой-то степени все-таки был ближе Бродскому?

– Дело в том, что Бродский был человеком достаточно противоречивым. На приведенную вами цитату я легко могу привести иное его высказывание: «Я человек христианской культуры». Сам Бродский каких-то конкретных, конечных высказываний на занимающую вас тему не оставил. Более того, он ее по мере сил избегал. В известном интервью Ани Эппельбуан он говорил, что в синагоге был один раз любопытства ради, да и то по пьяному делу. В семье Бродских тоже не было глубоких еврейских традиций, при том, что семья была чисто еврейской. Если же говорить о христианстве, то и тут не все так просто, христианство по Бродскому можно назвать христианством в кавычках. Есть замечательная фраза Ахматовой, которую он любил цитировать: «Христианство на Руси не проповедано». Под христианством он понимал некую византийскую модель, которая была действительно ему глубоко чужда. Этому, кстати говоря, посвящено эссе «Путешествие в Стамбул», в котором он не видит особой разницы между православной версией христианства и исламом. С другой стороны, идея непознаваемого Б-га иудаизма в какой-то степени была ему близка, но опять-таки примерно в той же степени, в какой были близки любому творческому человеку, жившему в сталинском государстве, мысли Надежды Яковлевны Мандельштам о некой параллели загадочного тирана и Б-га Ветхого завета, грозного, непознаваемого. В конечном счете он по своей природе был человеком внеконфессиональным. В какие-то времена даже увлекался восточной религией, рассказывал, что прочитал Бхагават Гиту раньше Священного Писания. В эссе о Достоевском, если я не ошибаюсь, он пишет, что всякий стихотворец по своей природе протестант, то есть не терпит посредников между собой и Г- сподом, ему не нужна конфессия, он хочет вести разговор напрямую. Может, поэтому он и избегал еврейской темы, что, заметим, многим сильно досаждало. Чаще всего реакция эта была вызвана какими-то прижизненными обидами на поэта. У меня есть статья «Бродский: парадоксы восприятия», в которой я полемизирую с Зеевом Бар-Селлой, обвиняющим Бродского в том, что, мол, став космополитом, он предал свой народ. Пробуя разобраться в механизме этого обвинения, я старался показать, что все далеко не так. Когда Бродского спросили, что было бы с ним, если бы он остался в СССР, он ответил, что, как еврей, наверное, может существовать в любых условиях, за исключением газовой камеры. Разве не говорит это в пользу четкой самоидентификации? Думаю, что у Иосифа было достаточно поводов почувствовать себя евреем. На своей шкуре испытать, что такое остервенелый, мешающий жить и любить антисемитизм: увольнение с работы отца по «пятому пункту», антисемитский настрой в семье Марины Басмановой, с бытовым антисемитизмом он частенько сталкивался в школе. Есть и еще один важный момент в этом непростом вопросе: всякий большой художник просто по природе свой почти всегда занимает сторону неправедно гонимого. Приведу высказывание, на сей раз уже цветаевское, которое Бродский многократно повторял и, несомненно, примерял на себя: «В сем христианнейшем из миров поэты – жиды!» Что касается жизни Бродского в Штатах, он немало общался с русской эмиграцией, которая больше чем наполовину состояла из евреев. Правда, надо заметить, что в Штатах евреи не были так гонимы, как на родине поэта, потому, наверное, и еврейский вопрос отпал. И все же выпады в адрес поэта продолжались, но уже с другой стороны: евреи вдруг начали обижаться, что Иосиф нечетко обозначает свою национальную принадлежность. А Лев Новрузов, наоборот, говорил, что Нобелевская премия была Бродскому обеспечена происками еврейской мафии и газеты «Нью-Йорк ревю оф букс».

– Разговоры о том, что искусство-де не терпит ничего лишнего, мне всегда казались сомнительными, напротив, – именно «лишнее» и делает искусство искусством. Бродский один из самых «многословных» наших поэтов, как и с чем связано «лишнее» у Бродского, откуда пришло и когда стало алгоритмом его творчества?

– Просто это иной тип дарования, такое «барокко». В свое время Михаил Айзенберг в статье «Бродский: новая Одиссея» писал о том, что Иосиф творит некий новый лирический эпос. А в эпосе детали играют не последнюю роль. Искусство, как известно, держится на деталях, по крайней мере точность деталей – знак мастера. Для сюжета гомеровской поэмы абсолютно не важно, что там было на щите Ахилла, а ведь это одна из самых емких метафор искусства. Кстати, есть замечательные стихи Одена на эту тему. Другое дело, что Бродский разработал механизм самовозгонки в пределах жанра больших стихотворений, классический пример – «Большая элегия Джону Донну», много подобного рода примеров в позднем творчестве – на одном дыхании существующих длинных стихов. Я не думаю опять-таки, что какие-то куски там «лишние», просто Иосиф чувствовал некую медиумическую силу и словами себя исхлестывал для вхождения в это состояние. То, что на уровне общего правила для иного поэта было бы пустословием, для Иосифа – единственно возможная форма высказывания.

– У вас есть статья «Демон Набокова и небожитель Бродского», в которой вы подробно касаетесь темы взаимоотношений двух великих космополитов. Как относился Набоков к Бродскому, слышал ли о нем, читал ли, высказывался?.. И с чем связано, на ваш взгляд, переменчивое отношение Бродского к своему земляку?

– Не думаю, что Бродский как-то специфически негативно относился к Набокову. Это очередной миф. Естественно, что всякий стихотворец – тварь ревнивая, особенно к чужому успеху. Ну и, естественно, современники редко ценят друг друга. Но, еще раз повторюсь, никакого антагонизма по отношению друг к другу у них не было в помине. Другое дело, что Бродский не считал Набокова выдающимся стихотворцем, но прозу его читал довольно внимательно еще в Советском Союзе. Имеются даже определенные следы чтения набоковской прозы в ранних, доотъездных стихах Бродского. Например, в «Посвящается Ялте». А в 1979 году Бродский перевел по просьбе американского журнала несколько русских стихотворений Набокова на английский. У Бродского и Набокова было много общих друзей, которые не раз пытались их свести. И все-таки Бродский пренебрег этой возможностью. Почему? Тут можно только предполагать. То ли не хотел ехать на поклонение, то ли ему казалось, что он будет чувствовать себя неловко в присутствии мэтра. Что касается Набокова, он был заочно знаком с творчеством Бродского через их общих издателей Профферов. Надо заметить, ему не особо понравились стихи Бродского (вот он-то как раз считал их многословными), правда, Набоков читал лишь ранние вещи Бродского, по книге 1965 года, к выходу которой автор, как известно, имел мало отношения. Хотя я не думаю, что Набокову и зрелый бы Бродский понравился: совершенно иной темперамент, иное чувствование мира. Тем не менее Набоков отметил чрезвычайное дарование молодого поэта и, конечно же, возмутился произволом советских властей: Иосиф был тогда в норинской ссылке. Была довольно смешная история, когда в середине 60-х годов Набоков передал с Карлом Проффером Бродскому джинсы – реальная помощь! – и Проффер привез их, и Иосиф в них ходил.

– Известна почти маниакальная страсть Бродского к путешествиям, на ваш взгляд, с чем это было связано, с европеизмом Бродского, с врожденной потребностью вбирать все и вся как губка, или то стиль жизни нобелевского лауреата диктовал? А может, в нем говорила еврейская тяга к странствиям?

– Европеизм тут ни причем – скорее всего второе и третье. Не знаю, существует ли на генетическом уровне еврейская тяга к странствиям. Возможно, жадность к миру, стремление все увидеть своими глазами, везде побывать и является отличительной чертой еврейского народа, но ведь жадность к миру – это в принципе нормальная черта всякого большого стихотворца. Бродский еще до эмиграции объездил значительную часть России с геологическими экспедициями, путешествовал и просто так с друзьями, ездил в Якутию, был в Самарканде, на Алтае… Возможно, это было связано, как у всякого советского человека, с «комплексом тоски по чужбине». Тебя не пускают, и ты поэтому томишься. Потом, когда Бродский попал на Запад, ему, естественно, хотелось облететь, увидеть весь мир… Распространенный еврейский упрек: почему, дескать, Иосиф за время своих многочисленных турне ни разу не посетил Землю обетованную. Столько всего написал, опираясь на Священное Писание, а тут… Ну хотя бы просто на камни посмотреть, прикоснуться, вдохнуть воздуха… Сам Иосиф на этот вопрос отвечал довольно просто, ссылаясь на то, что с момента, как уехал на Запад, бесконечно преподавал, в разъездах находился только во время каникул. На зимние – Венеция, туда его тянуло неимоверно, и он каждую зиму проводил в Венеции, а на летние – просто боялся поехать в Израиль из-за жары. В летнее время Иосиф всегда уезжал на Север. Он ездил в Швецию не потому, что там какие-то красоты, а просто потому, что места эти напоминали родной балтийский город, и там ему, сердечнику, действительно дышалось легко и вольготно. Что же до путешествий вообще, думаю, что всякий человек, получивший некую степень материальной свободы, тянется компенсировать то, чего был лишен в детстве. Я заметил, что братья-эмигранты, выросшие на колбасе за два двадцать и на кильках в томате, оказавшись на Западе, становятся изысканными гурманами.

ОБРАЗ ПОЭТА И АКТУАЛЬНАЯ СФЕРА ГОВОРЯЩЕГО

Леонид Кацис, литературовед

– О еврействе и не еврействе русских писателей и поэтов, евреев по происхождению, внесших значительный вклад в литературу ХХ века, – спорь хоть до хрипоты. Скажи, как специалист, есть ли вообще какая-то исследовательская надобность, литературоведческий смысл надрывать связки по сему поводу или это больше связано с желанием потрафить национальному чувству?

– Когда такого свойства вопрос задается о русско-еврейской культуре, он обессмысливается до ответа: истоки – не в России. Еще в начале 20-х годов прошлого века в Германии под редакцией Густава Кроянкера и Мартина Бубера вышла книга «Современные немецкие писатели-евреи», которая содержала в себе более двадцати имен евреев, писавших по-немецки. От крайнего еврейства Эльзы Ласкер-Шулер, специфических аспектов творчества Арнольда и Стефана Цвейгов до никому уже неизвестных немецких писателей, отрицавших свое еврейское происхождение и называвших себя чуть ли не «Зигфридами». В Россию проблема этой бинациональной не еврейскоязычной еврейской культуры, желание с большей или меньшей степенью взаимодействовать с культурой окружающей пришла из Германии. (Мне это стало очевидно, когда я занялся еврейскими мотивами Мандельштама). Если говорить об американо-англоеврейской культуре, когда евреи из идишиских, ивритских семей во втором поколении заговорили по-английски, тоже следует признать, что они создали огромную культуру. Наша же проблема заключается в том, что в чистом виде в России не было ни американской ситуации, ни немецкой. Не было у нас ста пятидесяти лет немецкого культурного развития евреев и такого последовательного развития, каким оно было в Америке. Все, о чем мы можем говорить, это о появлении в России в 60-х годах ХIХ века первых еврейских журналов. Связано это было с ассимиляционными процессами, которые проводились сверху. Поэтому, если рассматривать вопрос на раннем этапе, – это будет одно, и совершенно другое, если говорить о том, скажем, как и почему Мандельштам основывал свои произведения на еврейских подтекстах. Вопрос более сложный, который я затрагиваю в обзорах, посвященных недавно опубликованной переписке Пастернака, вопрос о переживании другого рода, который шел от Бубера: отказ от своего еврейства и комплексов, с ним связанных. Переживание того, что мессианские ожидания христианизирующегося Пастернака не реализовались в том виде, в котором он того желал. Другое дело, что многие произведения, не обязательно еврейские в русской культуре, или евреев в русской литературе, эти слова надо различать, приходят к нам в том виде, в котором они приходят. А мы ведь не можем гарантировать, что Данте или Гёте в русской культуре имеют хоть какое-то отношение к Данте или Гёте в итальянской и немецкой. Возвращаясь к Мандельштаму: в его случае никто не понимал эту русско-еврейскую культуру, чтобы увидеть ее, а это очень высокого уровня европейская еврейская культура на русском языке. Раньше выдвигалась точка зрения, что проза Мандельштама не имеет вообще никакого значения, туда, мол, сливались миазмы, мешающие его поэтическому творчеству. Но тогда придется выкинуть две трети им написанного. Если нам это не интересно и мы читаем его вещи как абстрактные монады – пожалуйста, но исследовательская необходимость есть всегда, потому что наступит момент, когда спросят, почему две трети произведений поэта вдруг оказались не нужны, а, например, Толстого или Пушкина подавай академически до чеков из прачечной? Такого не должно быть, и тексты придется доскональнейшим образом изучать. Иначе будет происходить то, что происходит сейчас: на том неподобающем ей месте, которое занимает русско-еврейская литература в русской культуре, будут вперемешку выясняться философские, экономические, социальные, половые и любого другого характера вопросы. Пока не произойдет то разделение, которое, например, давно уже существует в Европе, говорить о проблеме, связанной с удовлетворением национальных чувств, не приходится.

– Какую роль в творчестве Бродского сыграло врожденное и неизбывное ветхозаветное мирочувствование, не было ли именно оно основной компонентой гения Иосифа Александровича?

– Мы знаем, что в ранних сочинениях Бродского существовали стихотворения на библейские и еврейские темы. Если открыть его собрание сочинений, то можно найти, например, разъяснение того, кто такие ламедвавники. Зачем ему были нужны эти слова, зачем он обозревал романы Филиппа Рота? Наличие у Бродского стихотворений о библейских героях, пророках уже говорит о том, из чего возникал поэт. Разумеется, для того времени это было достаточно диссидентским занятием. Дело в том, что когда мы говорим об «избывности» или «неизбывности» еврейского чувства, то обычно это какая-то метафизика, но давай обратим внимание на такую простую вещь, кто был лидером тогдашней поэзии середины 50-х годов, когда вырастал Бродский? Прежде всего из официальных поэтов – Сельвинский, Багрицкий, Слуцкий… Только пару лет назад мы узнали, что автор шутливых стихов про Мотьку Молхамувеса или про караимского мудреца, Сельвинский, много лет писал пьесу про Лжедмитрия II как еврея-кабалиста. Есть такая легенда. Так вот, этот человек, создававший советский эпос, писавший во время войны про крымские рвы, где убиты евреи, и параллельно – вот эта пьеса! Такое вот «избывно – не избывно»… Так же точно и Бродский мог прекратить писать об этом, что дела не меняет. На этом фоне его еврейство не носит метафизического характера, и то, что в свое время ему неоднократно задавали «еврейский» вопрос и он очень по-разному на него отвечал, – значимо. Одна из главных проблем при рассмотрении твоего вопроса заключается в том, что от русско-еврейского писателя требуют оставаться на уровне первого этапа русско-еврейской литературы, а более продвинутых в эту страну не пускают! Да ничего подобного: в ХХ веке они вполне освоили все окружающие приемы, и важна только точка зрения литератора на евреев и себя самого. Это иногда взгляд со стороны, иногда ориентация на библейские еврейские образы. И если мы посмотрим Полное собрание сочинений Иосифа Бродского, то увидим, что для него еврейская тема существует, периодически он что-то рецензирует, что-то отмечает. В тот единственный раз, когда мне пришлось его видеть, в 1991 году на мандельштамовской конференции в Лондоне, он специально говорил об иудейско-христианской поэзии Мандельштама. В современном мире, когда наследуешь Пастернаку или кому-то еще из подобного уровня поэтов, о чисто еврейском отношении мы говорить не можем. Так же точно, как нельзя говорить: иудаизм считает, а Бродский думает. Ну нет того человека из замкнутого местечка, ешивы, который бы воспроизводил именно эту парадигму. Может быть, сегодня, в нашей нынешней ситуации, может появиться и такая литература: сугубо религиозная, для внутреннего употребления. Тем более что в Америке она никуда не девалась. Но выбор Бродского здесь – совершенно нормальный выбор еврея ХХ века.

– Иосиф Бродский – один из немногих до конца верных себе поэтов, хотя в «Диалоги с Бродским» Соломона Волкова он порою и примеряет маску циника и конформиста. В нем, как мне кажется, жило то самое «нет», что по Эренбургу являлось вековечной еврейской чертой. Не кажется ли тебе, что и поэзия Бродского в значительной мере заряжена этим «нет»?

– Некоторым шестидесятникам невозможно представить себе, например, что «Ода» Мандельштама Сталину – не циничное и не авангардное произведение. А Бродский в разговоре со мной на конференции, посвященной Осипу Мандельштаму, утверждал, что оно одно из самых потрясающих, гениальных у Мандельштама, причем доказывал как раз с точки зрения высказанного тобою предположения. В 1991 году вышла моя статья, посвященная «Оде», хотя тогдашние редакторы и уговаривали меня не начинать биографию с этой статьи: «Если у тебя есть статьи о “Неизвестном солдате’’, говорили они, неси, напечатаем». Я отказывался, мне то как раз была интересна эта парность. И вдруг прямо тогда в «Континенте» выходят «Диалоги с Бродским» Соломона Волкова с теми самыми словами Бродского, попавшими только в примечания моей статьи, потому что невозможно было никуда больше их вставить. Обстановка была тогда вообще своеобразная. Когда ему присудили Нобелевскую премию, никто это особо не приветствовал в наших газетах, говорили, что премия продажная, еще что-то в том же духе, а некоторые тогдашние патриотические публицисты делали на том карьеру. Ну вот и решила группа интеллигенции скромно отметить премию Бродского: один раз собрались в Пушкине в библиотеке, другой – в кафе напротив издательства «Наука». И, знаешь, было интересно, что за исключением одного-двух человек, которые на тот момент успели побывать в Нью-Йорке, встретиться с Бродским, все говорили о нем в прошедшем времени. В лингвистике есть такое понятие – «актуальная сфера говорящего», так вот, уже тогда Бродский не входил в актуальную сферу говорящего как реальность, а только как образ. Это было поразительное ощущение. Тем, кто сегодня обсуждает эту тему, неплохо было бы понять: Нобелевскую премию получил человек, который нам не доступен, даже если мы слышали его выступления, встречались на конференциях. В конечном итоге все, что мы получили от него вне времени и пространства, – это семь томов собрания сочинений и ненапечатанный архив, такой, какой он есть на сегодняшний день.

– Почему Бродский, обладая ветхозаветным мирочувствованием, выбрал в поводыри не средневекового еврейского поэта, скажем, Эммануила Римского, не Филиппа Сидни или Бена Джонсона, а именно Джона Донна? Что это, тогдашняя мода на Хемингуэя и его знаменитый роман, какая-то необъяснимая в силу своей иррациональности связь, ниспосылающая единственную возможность отложиться от всех, взяв направление к звонящему и по тебе колоколу?..

– Думаю, проблема заключалась в том, что Бродский не был американским поэтом с университетским образованием, с возможностью «гулять» по роскошнейшим библиотекам: бывает, знаешь, такой судьбоносный случай в жизни – первая прочтенная неслучайная книга. Важно, что именно она позволила Бродскому построить свой исключительно оригинальный мир. Построить по-русски, с незнакомой прежде метафизикой, со странной образностью. Важно, что книга эта позволила кратчайшим путем связаться с Блейком, Элиотом, Оденом… Давай не будем забывать, что вообще-то Бродский – петербуржский поэт «в натуре». Ему необходимо было найти себя в невероятно плотной среде, которая (мы это сегодня отчетливо наблюдаем) уплотняется все больше. А приплюсуй сюда еще и то обстоятельство, что рядом, вообще-то говоря, жила Ахматова, и надо было не попасть под влияние классика и ее непростого окружения… А чего стоит история с «Доктором Живаго»? Бродский не мог не задаться вопросом, почему, к примеру, Сельвинский со Шкловским осудили Пастернака. Крайне не простой вопрос. Именно в ту пору и прекращается воздействие Сельвинского на Бродского. И как тут не вспомнить о «Большой войне», недавно опубликованной в «Звезде», произведении, показывающем нам поиски в рамках той самой эпической традиции, к которой стремился поэт в плотной петербуржской среде, находя свое дыхание именно в таком вот размере, стихе, отчасти старомодности, европейскости… Бродский – поэт-метафизик! Его место тем-то и отлично в русской поэзии. Ни просодией, ни произношением, ни самим способом подачи стиха, а именно метафизическим и эпическим настроем. А выбор техники – это вопрос поэтической одаренности. Подобные размеры можно найти и в русской довоенной конструктивистской поэзии. Бродский же прекрасно отдавал себе отчет и в своем поэтическом происхождении, и в том, что его позиция в русской поэзии исключительно принципиальна и оригинальна. Это и позволило ему синтезировать опыт самых разных поэтов, тех же Сельвинского, Пастернака, Слуцкого с европейскими метафизиками.

ПОЭТ СВОЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Лев Лосев, поэт, переводчик, литературовед

– В своем эссе «Поклониться тени» Бродский объясняет причину перехода на английский: «Моим единственным стремлением тогда, как и сейчас, было очутиться в большей близости к человеку, которого я считал величайшим умом ХХ века: к Уистону Хью Одену». Дальше следует, по-моему, совершенно потрясающее по глубине высказывание, которое можно и должно рассматривать шире поэтических рамок: «Это – самое большее, что можно сделать для того, кто лучше нас». Бродский вообще считает подобного рода поступок «сутью всех цивилизаций». Скажите, почему никто сегодня не продолжает в духе самого Бродского, я не беру в расчет, конечно, ту лавину эпигонства, которая обрушилась на нас в 80–90-х? Не говорит ли это о конце нашей цивилизации?

– Рискуя показаться педантом, я вношу несколько уточнений. Во-первых, Бродский не переходил на английский. Все его основное поэтическое творчество до конца оставалось на русском. Во-вторых, что вы име-ете в виду под «нашей цивилизацией»? Иудео-христианскую цивилизацию последних двадцати веков? Цивилизацию послепетровской России? Эпоху модернизма, индустриального общества? Вот это последнее, конечно, подошло к концу, и Бродскому была свойственна обостренная интуиция этого конца (post aetatem nostram). Именно в силу обладания подобными интуициями, пророческим даром, способностью доходить во всем, как сказал другой великий поэт-модернист, «до самой сути», Бродский и был поэтом своей цивилизации. Это, по существу, романтический тип гения, к нему принадлежат и Пушкин, и Вордсворт, и Рильке, и Мандельштам, и Оден, собственно все, кого мы считаем великими поэтами последних двух веков. Я, увы, к этому разряду не принадлежу, «заветов грядущего вестником» не являюсь, и у меня нет ясного видения, что происходит, что произойдет. У меня есть только достаточно смутные ощущения, вполне возможно, ошибочные. Если они вас интересуют, то да, мне кажется, что что-то необратимо изменилось, что в парадигме новой культуры нет места для поэта-гения, но происходит некоторое растворение, расплывание поэзии в культурной среде. Я думаю так, потому что великих поэтов не вижу, а хороших стихов появляется много, очень много, значительно больше, чем тридцать – сорок лет назад.

– Набоков и Бродский. Оба петербуржцы, оба представляют ХХ век, оба классики двух мировых литератур, оба воспели родной город, вынуждены были покинуть его и оба вернулись на родину только своими произведениями, за обоими стояла Америка, при том, что оба чувствовали себя европейцами… Как сопрягаются сегодня эти две грандиозные фигуры в мировом и отечественном литературоведении и сопрягаются ли вообще?

– Единственная известная мне работа на эту тему – весьма дельная диссертация молодого американского литературоведа Дженнифер Дэй, где Набоков и Бродский рассматриваются как петербургские культурные герои. Об отношениях Набокова и Бродского я немного писал в литературной биографии последнего, не хочу повторяться.

– Вы написали замечательную книгу о Бродском в серии «ЖЗЛ», в которой, помимо честной исследовательской работы, меня «зацепила» еще и высокой пробы писательская осторожность, за которой обнаруживаешь многое: поэта, друга, порядочного человека… Скажите, вы еще будете писать о Бродском?

– Спасибо на добром слове. Собственно говоря, моя небольшая книжка была относительно случайным отростком другой, более масштабной работы. Почти десять лет я составлял комментарии для собрания стихотворений Бродского в серии «Новая библиотека поэта». На заключительном этапе этой работы засел за предисловие, критико-биографический очерк. Очерк незаметно разросся. Комментарии, наконец, закончены и, я надеюсь, будут опубликованы в конце этого или начале следующего года. Помните, Чехов подсмеивался над профессором, который полагал, что важен не Шекспир, а комментарии к Шекспиру. Я до такого профессорства еще не докатился, но, надеюсь, внимательному читателю кое-что в моих комментариях будет интересно. Кроме того, я уже несколько лет урывками записываю разные воспоминания. Mемографомания – возрастной недуг. В разделе воспоминаний о Бродском, наверное, уже больше сотни страниц (не считал).

– Мартин Бубер говорил: «Обретение целостности души – это древнейшее внутреннее переживание еврея, внутреннее переживание, которое со всей силой азиатской гениальности проявилось в личной жизни великих евреев, в которых жил глубинный иудаизм». Скажите, на ваш взгляд, слова Мартина Бубера имеют какое-то касательство к жизни и судьбе Иосифа Бродского?

– Я не понимаю высказывания Бубера в целом и по частям. Я не знаю, что такое «целостность души», что такое «азиатская гениальность», чем она отличается от «европейской гениальности» или австралийской. Я бы сказал, что мне невнятен и «глубинный иудаизм», но тут по крайней мере вспоминается высказывание Бродского о том, что он ощущает себя евреем, поскольку в нем живет ощущение ветхозаветного Б-га как судии. Собственно Бродский сказал так: «Б-г – это насилие». Такое необычное чувство еврейской самоидентификации не мешало Бродскому также считать себя «христианином-заочником». Тут я не вижу противоречия, поскольку в первом случае речь идет о религиозной идентификации, а во втором о культурной. В качестве примечания могу добавить, что много лет назад, когда я прочитал «Я и Ты» и задумался о сходстве идей Бубера и Бахтина, я спросил Бродского, читал ли он этих авторов. Он сказал, что Бубера не читал, а Бахтина просматривал «Поэтику Достоевского», и добавил: «Цитаты понравились».

Шарль Бодлер говорил, что ближе всех к Б-гу священники, воины и поэты. Для них более чем для кого-либо тот свет «зреет» на этом. «Облетевшему» Б-га очевидно Его единство, не отсюда ли и внеконфессиональность Бродского? Что же до его еврейства, от которого он не отрекался, думается, прав Леонид Кацис, поэта Иосифа Бродского следует изучать не только в контексте русской, но и русско-еврейской культуры, изучать без удовлетворения национальных чувств, чтобы не скатиться до бытовых, низкопробных положений.

(Опубликовано в №185, сентябрь 2007)

Вирус Бродского

Маша Слоним: «Мы с ним не договорили, и это меня до сих пор мучает»