Для начала несколько цитат, воспроизведение которых в современной печати (не только еврейской) кажется рискованным. Много десятилетий их и не воспроизводили нигде, в том числе в академических изданиях. Но с тех пор как публикаторы решились предать их гласности, они общеизвестны, гуляют в интернете, и без них эта статья лишается смысла. Итак:

«Тоска, хоть вешайся. Опять либеральный сыск. — Жиды, жиды, жиды».

«Жиды рыщут в штатской и военной форме. Их царство. Они, “униженные и обиженные” — втайне торжествуют».

«Господи, Господи, когда наконец отпустит меня государство, и я отвыкну от жидовского языка и обрету вновь свой, русский язык, язык художника?»

«История идет, что‑то творится; а жидки — жидками: упористо и умело, неустанно нюхая воздух, они приспосабливаются, чтобы НЕ творить (т. е., так как — сами лишены творчества; творчество, вот, грех для еврея). И я ХОРОШО ПОНИМАЮ ЛЮДЕЙ, по образцу которых сам никогда не сумею и не захочу поступить и которые поступают так: слыша за спиной эти неотступные дробные шажки (и запах чесноку) — обернуться, размахнуться и дать в зубы, чтобы на минуту отстал со своим полуполезным, полувредным (= губительным) хватанием за фалды».

Чудовищно, что и говорить. Еще чудовищнее, что человек, писавший это в своем дневнике и записных книжках, не кто иной как Александр Блок.

Однако среди современников Блок если и пользовался репутацией антисемита, то лишь во внутрилитературном кругу. За всю жизнь он не опубликовал ни одного текста, не сделал ни одного публичного заявления, которое позволило бы заподозрить нечто в этом роде. Антисемитами, чего уж там, были многие большие художники и мыслители христианского мира. Но антисемитизм Блока по‑своему уникален сочетанием своей интенсивности и непубличного характера. Перед нами своего рода исторический и психологический феномен, в котором стоит разобраться.

Прежде всего о контексте. Антисемитизм был органически присущ правому, монархическому, консервативному политическому лагерю. К нему принадлежал отец поэта Александр Львович Блок, о котором сам сын писал:

Так, с жизнью счет сводя печальный,

Презревши молодости пыл,

Сей Фауст, когда‑то радикальный,

«Правел», слабел… и все забыл;

Ведь жизнь уже не жгла — чадила,

И однозвучны стали в ней

Слова: «свобода» и «еврей».

Правых взглядов придерживались и Менделеевы — семья жены Александра Блока. Правда, сам великий химик никогда ничего собственно про евреев, кажется, не говорил (и легенда о его членстве в Союзе русского народа документально не подтверждена). Но его сын Иван, шурин Блока, много с ним общавшийся… Впрочем, об этом ниже.

Сам Александр Блок вырос в другой среде. Отец почти не участвовал в его воспитании, а семья матери, Бекетовы, были людьми либеральных взглядов. Для русских либералов и левых радикалов антисемитизм стал табу тоже далеко не сразу (еще в 1875 году Некрасов мог написать «Современников» с грубо карикатурными «жидовскими» банкирами, а шесть лет спустя «Народная воля» приветствовала ею спровоцированные погромы), но к отроческим годам Блока уже стал.

Тут были и влияние общеевропейских прогрессистско‑гуманистических идей, и скрытый протест против самодержавия (евреи заслуживали сочувствия хотя бы как жертвы угнетения). Другое дело, насколько искренними были эти чувства: у многих возникали сильнейшие психологические «качели», контраст между публичным и приватным поведением. Александр Куприн написал «Гамбринус» — и проникнутое раздражением против евреев письмо к профессору Ф. Д. Батюшкову; из‑под пера Валерия Брюсова вышли стихотворение, в котором он выражает возмущение осуждением Дрейфуса, и лирический гимн «еврейским девушкам», но когда сестра его вышла замуж за еврея Самуила Киссина, Валерий Яковлевич отнесся к этому весьма неприязненно. Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, едва ли не главные борцы с антисемитизмом в годы Первой мировой войны, в частных письмах могли допустить весьма неполиткорректные фразы про «жидов».

Почему? Во‑первых, привычки и традиции изживаются медленно. А евреи стремительно входили в русскую культуру — причем часто в качестве носителей космополитических, «интернациональных» ценностей, которые иные из них проповедовали с восторгом новообращенных и высокомерием первых учеников. И зачастую это были те позитивистско‑либеральные идеи, которые «декадентам» казались плоскими. В моду вошел Ницше — что означало возрождение пафоса аристократической воинственности и презрение к «плебейской» буржуазности… А кто воплощал последнюю больше, чем евреи? Вдобавок с Запада пришло новое поветрие, и тоже как будто прогрессивное. На смену традиционному религиозному антисемитизму пришел «научный», расовый. Расовые теории культуры были таким же последним словом моды, как ныне, к примеру, вокизм. В радикальных формах этот квазинаучный, полумистический расизм, впоследствии повлиявший на нацистскую идеологию, сводился к отождествлению творчества как такового с «арийским» духом — тогда как евреи занимаются исключительно присвоением и адаптацией чужого. Не все доходили до таких выводов, но тип и дух творчества связывали с загадочным психобиологическим детерминизмом очень многие. И если друг Блока Андрей Белый в скандально знаменитой статье «Штемпелеванная культура» критиковал евреев за их роль в формировании безликой, второсортной космополитической художественной продукции и усредненных вкусов и предлагал им вместо этого сосредоточиться на создании собственной культуры, отражающей их расовый тип, — то ведь почти то же самое писал, со своей стороны, и Владимир Жаботинский. При этом Белый предварял свои претензии призывом предоставить евреям политическое равноправие, так что и тут вроде бы разногласий не было.

Но вернемся к Блоку. В юности он как будто никак не проявлял ни юдофобии, ни особого интереса к еврейскому вопросу. В 15 лет простодушно писал двоюродному брату: «Ты пишешь, что в Мариенбаде много русских и евреев. Целуй их всех».

В 1909 году случился эпизод, получивший некоторую огласку. Вот как пишет об этом известная политическая деятельница А. В. Тыркова‑Вильямс со слов Алексея Ремизова:

«Рассказ[ал] мастерски, словечками и ужимками чисто ремизовскими. Но клянется и божится, что все так и было.

Шел Блок по Гороховой. Навстречу ему Андреев, Леонид. Поговорили. Так и так. Блок и говорит: “Ожидовела у нас Россия”. Сказал и уехал в Италию. Два месяца ездил. Вернулся. Утром, в 8 часов, спит Блок. Звонок. “Надо Блока видеть”. — “Барин спит”. — “Разбудите. Я Копельман, по самонужнейшему делу”. Дают Блоку карточку — “Копельман, Шиповник”. Он присел на кровать, кое‑как прикрылся. Выходит. “Здравствуйте!” — “Здравствуйте. Вы говорили, что Россия ожидовела?” — “Говорил…” — “Ну так вы не можете больше в ‘Шиповнике’ работать”. Вот и все».

Инцидент получил освещение в черносотенной прессе — но поскольку ни Блок, ни издатель альманаха «Шиповник» его не комментировали, широкий читатель мог воспринять это как «клевету».

Но по большей части антисемитские высказывания Блока относятся к периоду после 1911 года.

Почему? Обратимся к воспоминаниям философа Аарона Захаровича Штейнберга, который в 1920 году на короткое время оказался вместе с Блоком под арестом в ЧК. Поэт отнесся к нему в высшей степени дружественно; спальных мест не хватало, и Блок предложил молодому философу разделить кровать. Вот что Штейнберг вспоминает:

«В бесконечном разговоре нашем одной из тем, естественно, была тема об отношении нашем к религиозным заветам. Блок вдруг сказал: “Помилуйте, Аарон Захарович, я вам говорю о людях, которые как клопиные шкурки высохли, они все церковники”, — стараясь внушить мне, что религия не предохранила бы Россию от террора или злоупотребления насилием. На что я ему ответил, что, может быть, это и так, но я придерживаюсь нехристианской религиозной традиции, хотя она и считается более жестокой <…> Блок приподнялся на локте и, по‑моему, пропустил одного или двух клопов, не раздавив их, так он был, очевидно, поражен чем‑то: “Неужели вы придерживаетесь иудейства как религии?” — “А почему бы и нет?” — ответил я. “Впервые встречаю такого человека. Знаете, Аарон Захарович, я должен вам признаться, что я был сам некоторое время близок к юдофобству, особенно во время процесса Бейлиса”. И он подробно рассказал мне о людях, прежде скрывавших свое еврейское происхождение, но которые вдруг стали в это время необыкновенно активными и требовали от него, Блока, подписи в заявлении в министерство, в котором говорилось, что евреи не употребляют христианскую кровь в своих ритуалах. Он назвал несколько имен, из которых я кое‑кого хорошо знал. — “Помилуйте, — говорил я им, — вы же всегда отрицали свое еврейство, откуда же вы знаете, какие могут быть секты у евреев с изуверскими ритуалами?” Тогда я увидел, что это какие‑то ходячие манекены».

Подпись — не под «заявлением в министерство», а под воззванием к общественности — Блок поставил. Но вот как это было (цитируется дневник поэта): «Дважды приходил студент, собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленкой). Я подписал. После этого — скребет на душе, тяжелое. Да, Клюев бы подписал, и я подписал — вот последнее».

Подписал — после колебаний, но без уверенности. Решающей стала мысль, что подпись поставил бы Николай Клюев — поэт «из народа», выдававший себя за представителя тоже гонимого старообрядческого меньшинства. Но уверенности в невиновности Бейлиса и ложности кровавого навета у Блока не было, более того, он раздражался тем, что ему эту уверенность «навязывают». И это порождало у него антисемитские настроения.

Он и в самом деле ничего не знал об иудаизме, а собеседники, побуждавшие его вступиться за Бейлиса, знали немногим больше. У поэта возникало ощущение, что он вынужден действовать как член либерально‑интеллигентской «корпорации», что ему не дают возможности разобраться в проблеме. Тем более, что такой — вроде бы! — «эксперт», как Василий Васильевич Розанов, написал статью об «обонятельном и осязательном отношении евреев к крови» и был за это исключен из Религиозно‑философского общества (что также возмутило Блока).

Разумеется, все эти чувства возникали на определенном фоне — о котором уже сказано. Неуверенность в отношении еврейского вопроса была базовой, и достаточно было легкого движения, чтобы подтолкнуть впечатлительного человека в сторону «юдофобства».

В отношении дела Бейлиса Блок все‑таки убедился в истине шесть лет спустя. Работая весной‑летом 1917 года в Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств, он записывает: «Нет, я был прав, когда подписывал воззвание за Бейлиса и писал заметку о том, что рад оправдательному приговору <…> Сколько там было натяжек, т. е. грязи». (Заметка эта, кстати, не разыскана.)

Но, пожалуй, именно 1917 год становится «пиком» блоковского антисемитизма.

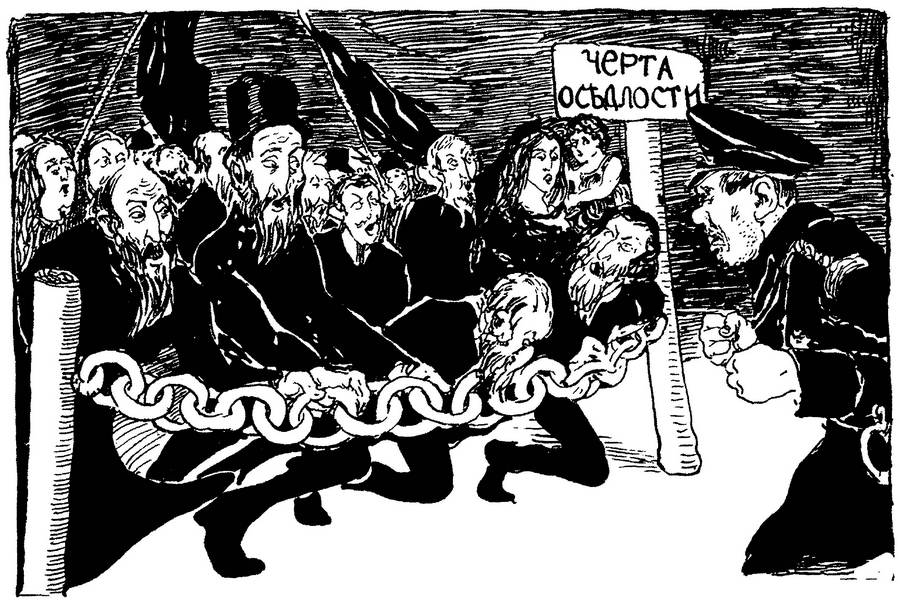

Сначала о том, что было в промежутке. В годы Первой мировой войны в русском обществе разворачивается кампания за равноправие евреев. Блок (в отличие от многих других символистов) участия в ней не принимает: ни в сборнике «Щит», ни в переводах еврейской поэзии. В «Щит» Блока звали — он отказался. Отказался и подписать воззвание с призывом к отмене антиеврейских ограничений — с такой мотивацией: «Воззвания о снятии черты еврейской оседлости и об уничтожении процентной нормы я не подпишу, как не подписал бы и обратного, так как не считаю себя сведущим в государственной политике России. Я мог бы подписать только воззвание к добрым чувствам, свойственным русскому человеку, по отношению к людям, для которых смысл русского просвещения и дух русского языка во многих известных мне случаях непонятен или враждебен».

Другими словами, публично в этот период Блок занимает «нейтральную» позицию (хотя в контексте Первой мировой недружественный смысл этого «нейтралитета» был очевиден). Но в 1917 году евреи наконец получили равноправие и стали самым активным образом участвовать в политической жизни. И отношение поэта к еврейскому вопросу в этот период было связано с его общей позицией. Позицией, которая была глубоко наивной:

«Ненависть к интеллигенции и прочему, одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно оберегается ВСЕМ революционным народом. Какое право имеем мы (мозг страны) нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ?»

«Со временем народ все оценит и произнесет свой суд, жестокий и холодный, над всеми, кто считал его ниже его, кто не только из личной корысти, но и из своего еврейско‑интеллигентского недомыслия хотел к нему “спуститься”».

Евреи для Блока воплощали ту интеллигенцию, которая смотрит на народ свысока и чинит препятствия его свободному «творчеству» (результаты которого станут очевидны уже через несколько месяцев). В письме матери он пишет: «Меня очень беспокоит все кадетское и многое еврейское». Еще цитата: «Это — проклятое, кадетское, европейское, еврейское “ничего нет и ничего не будет” — лейтмотив “Речи” и Милюкова. Умные бескрылые люди».

На позицию Блока повлияла и обстановка в Чрезвычайной следственной комиссии, которую охарактеризовала близкая приятельница Блока, журналистка по фамилии Гуревич (правда, Любовь Яковлевна была православного вероисповедания и еврейка лишь наполовину, по материнской линии она была кузиной философа Ивана Ильина):

«Бойкие, шустрые, одержимые мелкими слабостями люди самоуверенно излагают свои мысли и проекты, не свободные иногда от каких‑либо затаенных личных расчетов, а другие, заторопленные, перегруженные разнородной работой, не успевающие заранее ничего обдумать, говорят длинные смутные речи, чтобы в конце концов поддержать мнение шустрых и напористых. Блок страдал при виде всего этого».

Среди этих «бойких» и «шустрых» было немало евреев. Блоку казалось, что они с равнодушным высокомерием относятся к той исторической трагедии, разбирать которую им пришлось. Кроме того, он, будучи поэтом, ожидал от следственной комиссии того, чего ожидать от нее не приходилось, — глубины исторического постижения и «творчества». И как результат — запись, которую до недавнего времени публиковали в сильно цензурированном виде:

«Чем более жиды будут пачкать лицо комиссии, несмотря даже на сопротивление “евреев”, хотя и ограниченное, чем более она будет топить себя в хлябях пустопорожних заседаний и вульгаризировать при помощи жидков свои “идеи” (до сих пор неглубокие), — тем в более убогом виде явится комиссия перед лицом Учредительного собрания. В лучшем случае это будет явление “деловое”, то есть безличное, в худшем — это будет посмешище для русских людей, которые — осудить не осудят, но отвернутся и забудут».

Интересно, что в данном случае Блок разделял «жидов» и «евреев», а вообще делал это не всегда.

На подобном фоне стоит задаться вопросом о том, как складывалось общение Блока с коллегами, не только носившими еврейские фамилии, но и идентифицировавшими себя как евреи. Среди последних был, например, выдающийся историк литературы и мыслитель Михаил Осипович Гершензон. С Гершензоном переписывался Розанов, Белый писал о нем в частном письме, что он «не жид, а еврей, знающий, часто интересный». Если антисемиты готовы были в отношении Михаила Осиповича сделать исключение, то не потому, что он был «не похож» на еврея или как‑то старался свое еврейство затушевать, — напротив, он обладал весьма характерным обликом и отчетливым самосознанием. Приведем без комментариев дневниковую запись Блока (речь в ней идет об Иване Менделееве): «Итак, сидит Ваня, который злобно улыбается при одном почтенном имени Гершензона (действительно, скверное имя, но чем виноват трудолюбивый, талантливый и любящий настоящее исследователь, что родился жидом?)»

Еще одна, и очень знаменитая запись — о выступлении Осипа Мандельштама на поэтическом вечере 21 октября 1920 года.

«Гвоздь вечера — И. (Иосиф. — В. Ш.). Мандельштам. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание, постепенно привыкаешь, “жидочек” прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противоположность моему)».

К сожалению, этот «жидочек» (на сей раз в кавычках) заслоняет высокую оценку, данную собрату‑поэту, и интересную характеристику его творчества периода Tristia. Однако без «жидочка» не обошлось.

У Блока были и «друзья‑евреи» (как почти у любого антисемита) — тут можно вспомнить издателя Самуила Алянского (если уж не брать в расчет Любовь Гуревич). Но гораздо важнее то, что у него был диалог с евреями на еврейские темы — что гораздо менее типично.

Один из таких диалогов — с Любовью Михайловной Сигал, которая переписывалась с поэтом в 1913 году. В одном из писем к Блоку она размышляет:

«Мне кажется, что мистическая сущность еврейства настолько противоположна русской, что этим самым уже является враждебной, вредной ей <…> Я бесконечно люблю Россию, и вот теперь мне кажется, что ради ее блага, ради нее, может, лучше моему народу уйти прочь, пусть сионизм, так, может быть, будут сохранены два великих искусства, русское и наше, еврейское».

Другими словами — то же, что писали Белый и Жаботинский.

Блок ответил письмом, которое не сохранилось, но в нем были ссылки и на Вейнингера, и на Розанова, и на «юдофила» Владимира Соловьева, и слова о том, что «мы не должны забывать, что Христос был евреем». То есть эклектика дикая. Но точно не агрессивно враждебная.

Наконец в 1919 году появляется статья «О юдаизме у Гейне», родившаяся в ходе уважительной дискуссии в издательстве «Всемирная литература» с двумя евреями — Акимом Волынским и Виктором Жирмунским. Не соглашаясь с мнением Волынского, что Гейне по существу остался верен иудаизму, Блок пишет: «Я не знаю, простятся ли Гейне все его измены, все то непостижимое скопление непримиримых противоречий, которое он носил всю жизнь в своей душе и которое делает его странно‑живым для нашего времени… Я твердо знаю только, что ряд измен, проистекающих не от бедности и убожества, а от величайшей полноты, не от оскудения жизни, а от чрезмерного накопления жизненных сил, которые рвут душу на части, — совершил Гейне… Он чувствовал иногда natura naturata как дай бог арийцу, он способен дать в одной лирической строке откровение о natura naturata, не уступающее нашему Фету или Тютчеву. И это гениальное арийское чувствование natura naturata есть новая измена иудейскому гениальному чувствованию natura naturans».

Natura naturata (природа в себе) и natura naturans (природа творящая) — философские термины; суть здесь в том, что Блок, противопоставляя «арийское» и «еврейское», признает их равноценность и говорит о сочетании обоих начал в личности и творчестве Гейне — одного из любимых своих поэтов. Финал статьи особенно примечателен: «Речь Волынского — страстная филиппика против христианства на арийской почве. Когда такого рода филиппики раздаются со страниц каких‑нибудь современных газет или же диктуются даже относительно бескорыстно посторонними религии вопросами политики и политической экономии, поскольку эти вопросы можно трактовать бескорыстно, — это едва ли может кого‑нибудь затронуть серьезно. Но речи, подобные речи Волынского, основанные на глубоком интересе к вопросу, входящие в самый центр борьбы раздирающих христианство начал, имеющие под собой глубокие философские основания, — такие речи можно только приветствовать даже и доброму христианину, каким я себя считать не могу».

Перед нами текст, конечно, «расиалистский», говоря современным языком (но и Жаботинский, повторим, был «расиалистом»), — однако не расистский и ни в коем случае не антисемитский.

Наконец, в разговоре со Штейнбергом Блок демонстрировал интерес к идеям Шестова, но сожалел о том, что тот подписывается «русским» псевдонимом: позиция Шестова интересовала Блока именно как позиция еврея. В целом можно считать, что в последние годы жизни Блока его идеологическое отношение к еврейству стало более сбалансированным и глубоким — пусть и оставалось в иных отношениях предубежденным.

Как можно это подытожить? Никто не совершенен. У Блока были и другие недостатки, кроме антисемитизма, — например, он пользовался услугами проституток. Тем не менее он оставался не только великим поэтом, но и благородным человеком. Его тяжелые фобии практически не сказались на его творчестве и эстетических оценках, и в довольно ограниченной степени — на человеческих отношениях и общественной позиции. А ведь суду потомков подлежит именно это, а не дневниковые записи.

Дело Бейлиса живет

Моя еврейская жестоковыйность