Материнская молитва

Издательство «Книжники» готовит к выходу в свет книгу воспоминаний Натана Гинцберга «Материнская молитва», составленную его внуком Леви Бруком. Путь еврея из уютного дома сначала в гетто, а затем в нацистский лагерь Гинцберг описывает с искренностью и полнотой чувств очевидца. Предлагаем вниманию читателей главу, давшую название всей книге.

За два дня до Рош а‑Шана ураганом пронеслась страшная весть, что вокруг гетто стоят вооруженные отряды полицаев и СС, чтобы ни один еврей не мог покинуть территорию. Люди в гетто перестали спать, всех охватил ужас. Всем было понятно, что еще одна акция неотвратимо приближается.

Сотрудников юденрата известили, что все работники обязаны сдать свои удостоверения в гестапо. Те, на чьи удостоверения будет поставлена печать гестапо, останутся в живых как «труженики на пользу военной промышленности». Вокруг юденрата собралась толпа рабочих, желающих сдать удостоверения. Но лишь малая часть получили удостоверения назад. Тысячи людей — и я среди них — остались без рабочих документов.

Поздней ночью я вернулся домой и застал семью в сборах — мы готовились перебраться в убежище. С большим трудом все мы втиснулись в чуланчик, где уже собралось множество других людей — мужчин, женщин и детей. Было очень жарко и душно, с трудом удавалось дышать. Любой шум, доносившийся снаружи, заставлял людей замирать от ужаса. Особенно следили за тем, чтобы маленькие дети не подняли крик и не выдали нас.

К утру дети заснули, а взрослые начали тихонько читать покаянные молитвы слихот. Я сидел возле моей дорогой мамы, бормотавшей молитвы сквозь слезы. Мне удалось разобрать слова, которые она произносила с огромным воодушевлением.

Мама закрывает глаза, и ее губы шепчут молитву, она взывает о милосердии: «Отец Небесный… Мы в великой опасности. Кто знает, какой нам выпадет жребий. Если мне вынесен суровый приговор, я готова умереть ради освящения Твоего Имени… Но я молю, оставь в живых хотя бы кого‑нибудь из моей семьи, из детей, чтобы наш род не прервался…» Такие слова исходили из ее святых и чистых уст в последней мольбе, которую я слышал, и до конца дней не смогу забыть эту молитву, материнскую молитву, исходившую из глубин верящего сердца — ведь ее горячая мольба была благосклонно принята Всевышним.

Наступил рассвет. Мужчины облачились в талиты и наложили тфилин. Кто знает, может быть, в последний раз? Слова молитвы возносились от всего сердца. Я тоже присоединился к общей горячей молитве, а затем выскользнул наружу — вдохнуть свежего воздуха. Другие боялись выходить, но молитва мамы придала мне храбрости и мужества — я верил и надеялся, что мне суждено остаться в живых.

Вдруг рядом возник мой начальник по работе, еврей из гетто. Он рассказал, что только что вернулся с площади, куда немцы согнали тысячи евреев для депортации. Все они были без рабочих удостоверений, или же на их документы не поставили печати в гестапо. На его удостоверение, продолжал он, немцы поставили печать, поэтому его отпустили. Я сомневался, как мне поступить: рискнуть пойти на площадь и попробовать получить печать, дающую право на выживание, или даже не приближаться к опасному месту — ведь если мне ее почему‑либо не поставят, я буду немедленно депортирован.

Я вернулся в убежище, чтобы посоветоваться с родителями. Мы взвесили все «за» и «против» и решили, что мне стоит пойти, и Г‑сподь Всевышний убережет меня. Мама и папа несколько раз от всей души благословили меня, чтобы я вернулся с миром, и я отправился на площадь.

Когда я достиг площади, у меня потемнело в глазах. В одной части стояли на коленях люди, приговоренные к депортации. При входе на площадь мне преградил дорогу полицейский. Я сказал, что пришел за печатью, и он пропустил меня. На самом деле у меня при себе даже не было рабочего удостоверения, оно осталось в юденрате.

Я увидел два стола, за которыми сидели гестаповцы. К каждому из них тянулась очередь желающих получить печать — человек пятнадцать молодых людей. Я тоже встал в очередь. Но как же я получу печать, если у меня нет удостоверения?

К счастью, тут я увидел, что на столах кучей лежат рабочие удостоверения. После недолгого поиска я отыскал свой документ, взял его и теперь уже с надеждой стал ждать очереди. Все это время я тихонько молился, чтобы благополучно получить печать и с миром вернуться домой, к родителям.

Подошла моя очередь. Гестаповец смерил меня пристальным взглядом с головы до пят, но задал лишь два вопроса: сколько мне лет и где я работаю. Я ответил, и он поставил печать — спасительную печать, дающую право на жизнь.

Я поспешил покинуть площадь и вскоре вернулся домой. Родители, все это время с замиранием сердца ждавшие моего возвращения, кинулись обнимать меня и не могли сдержать слез радости. Мама предположила, что удача сопутствовала мне в заслугу ее горячих молитв.

Теперь, когда я имел удостоверение с печатью, мне уже не нужно было прятаться в чулане, поэтому я перебрался в квартиру, примыкающую к убежищу. Там уже жили двое парней, я присоединился к ним и принес всем нам немного еды из чулана. Наступил вечер — слава Всевышнему, вся наша семья дожила до него в добром здравии.

На рассвете я снова пробрался в укрытие, чтобы проверить, как чувствуют себя мои близкие и другие скрывающиеся там люди, и принести им воды и еды. Я нашел их изможденными, некоторые находились в полузабытьи; лишь младенцы спали крепким здоровым сном, ничего не зная о грозящей опасности.

Утром мы помолились шахарит — мой отец стоял у стены, облачившись в талит, и возносил молитву от всего сердца. После молитвы я тепло расстался с моей дорогой семьей, заверив родителей, что мы увидимся ближе к вечеру. Я как следует закрыл и замаскировал вход в убежище.

Около десяти утра я услышал во дворе громкие крики. Один из обитателей квартиры осторожно выглянул на улицу и рассказал, что по двору рыщут немцы и присоединившиеся к ним полицаи с собаками‑ищейками и лестницами — очевидно, искали свежую еврейскую кровь…

Через несколько минут они объявили: всем выйти во двор! Конечно, во двор вышли лишь обладатели удостоверений с печатями — я и другие молодые люди. Всех нас погнали на площадь и там приказали стоять в одном из углов. Солнце палило нещадно, стояла невыносимая жара, а у нас не было с собой воды. На другой стороне площади я снова увидел сотни коленопреклоненных людей с опущенными головами. Многие уже лежали на земле. Сердце разрывалось от боли, когда я глядел на этих несчастных. Я вглядывался в лица, боясь увидеть среди них — не дай Б‑г! — кого‑то из знакомых. И вдруг в толпе мелькнуло лицо Шимона. Я вздрогнул от ужаса и отпрянул назад: Шимон, муж моей сестры Батьи, приговорен к депортации… А что же с Батьей? А Шейнделе, моя маленькая племянница?

Шимон поднял голову, наши взгляды встретились. Он пытался что‑то сказать мне, возможно, попрощаться… Но бдительный охранник ударил его по голове, и он был вынужден вновь согнуться и смотреть в землю. Это была наша последняя встреча.

Время шло, и евреев на площади становилось все больше. Их ловили на улицах гетто, кого‑то находили в укрытиях. Поезд должен был увезти их в последний путь не в тот же день, но приговоренных к депортации собирали заранее и размещали в зданиях, примыкавших к площади.

Нацисты намеревались в ходе акции депортировать 5 тыс. евреев. Проведя проверку около двух часов дня, они выяснили, что до запланированного количества не хватает около 500 человек. Тут же на площади они стали проводить селекцию среди задержанных вроде меня — рабочих с заверенными печатью документами. Мы проходили перед немецким офицером, и он мановением руки посылал одних на смерть, а других на жизнь. Семьи с детьми немедленно отправлялись налево, к депортируемым. В нашей группе было много родителей с детьми, и дети понимали, что происходит нечто ужасное.

Очередь на селекцию тянулась вдоль ветхого забора на краю площади. Внезапно дети в порыве отчаянного мужества проломили забор и бросились бежать. Немцы кинулись в погоню, и те, кого им удалось схватить, были расстреляны на месте. Но нескольким детям все же удалось скрыться.

Жестокость нацистов не знала границ. Это подтверждает еще один случай, свидетелем которого я стал.

В очереди стояла молодая пара с маленьким ребенком. Когда настал их черед, офицер приказал женщине с ребенком отправиться налево, к приговоренным, а мужчине — направо. Муж отказался расстаться с женой и сыном. Тогда офицер прицелился с азартом охотника и расстрелял на месте всю семью.

Когда на наших глазах разворачивались эти ужасные сцены, мы осознали, насколько низко может пасть человек, насколько жестоким и бессердечным он может стать…

Настала моя очередь. Офицер жестом отправил меня направо — моя жизнь была спасена. Тех, кто был отослан налево, увели в здание школы и разместили там в ожидании рокового поезда. Когда стемнело, меня отпустили с площади, и я отправился назад в гетто.

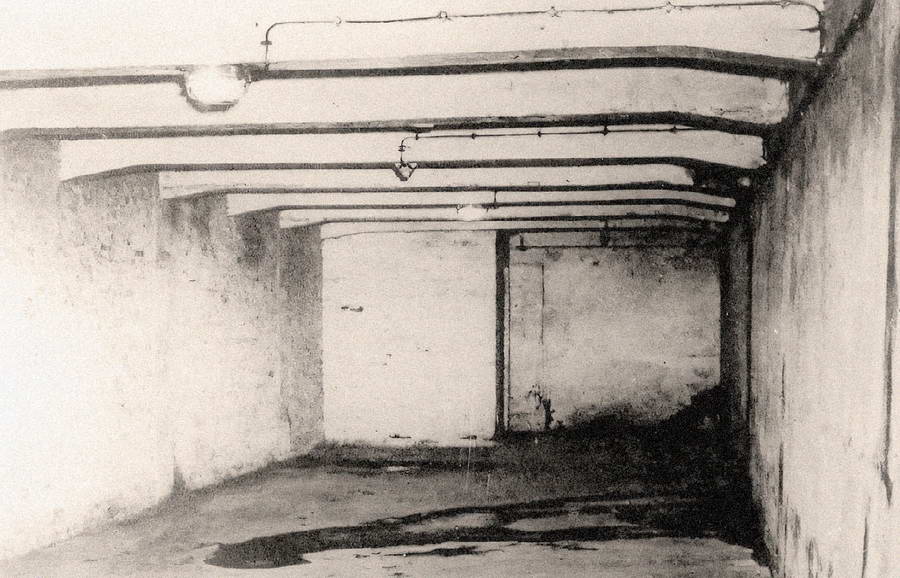

Я бежал со всех ног, чтобы поскорее узнать, в порядке ли моя семья. У входа в укрытие я остановился и прислушался. Жуткая тишина. Сердце подсказывало, что случилось худшее. Я толкнул дверь, и у меня потемнело в глазах: чулан был пуст… Всех забрали… Маму и папу… сестру Малку…

Я побежал к дому сестры Батьи в слабой надежде, что случилось чудо и хотя бы она уцелела. Но и ее дом был пуст…

Я вернулся сломленный и опустошенный. Восемнадцатилетний юноша, в одночасье потерявший всех близких… Я сидел на полу и плакал. Я чувствовал, будто забрали часть меня, моей души и плоти.

В квартире был еще один парень, и он тоже оплакивал свою семью. В ту ночь сотни молодых людей плакали о своих близких… Кто потерял мать, кто отца, а кто обоих родителей. Это была ночь Рош а‑Шана, но в гетто она превратилась в ночь 9 ава . Траур и плач охватили многих, скорбь и разрушение…

Я сидел и плакал, вспоминая родных и любимых. Еще утром я разговаривал с ними и покинул их в надежде увидеться вновь, но оказалось, что это расставание навсегда. Никогда больше не суждено нам встретиться. И всю ночь вертелся в моей голове вопрос: почему? В памяти вставали сцены из прошлых лет, когда мы вместе праздновали Рош а‑Шана… Молитвы в нашей синагоге, переполненной прихожанами, атмосфера душевного подъема и праздника, улицы, запруженные возвращающимися из синагог евреями, все поздравляют друг друга, желают хорошего и сладкого года… А дома светло и радостно, стол накрыт белоснежной скатертью, в подсвечниках горят свечи, на столе — праздничные кушанья, и вся семья собралась вместе… Теплая семейная атмосфера, которой никогда, никогда больше не будет…

Прошло много времени, пока я немного пришел в себя. Я обнаружил, что тфилин и талит моего отца остались в доме, встал и надел их.

Никогда не забыть мне той ночи, когда я сидел в разоренном доме, а вся моя дорогая семья была заперта в одном из зданий возле площади. Я знал, что и они беспокоятся обо мне, молятся в эти самые минуты, чтобы Всевышний уберег меня от зла, надеются, что мне удалось спастись и уцелеть в бесчеловечной акции.

В ту ночь еще двое парней были со мной в квартире. Каждый из нас стоял в своем углу и возносил вечернюю молитву Рош а‑Шана из глубин разбитого сердца. Мы молились и плакали, плакали и молились…

Наступило утро первого дня Рош а‑Шана. Немцы объявили, что все опустевшие квартиры будут заперты и опечатаны. Из домов вывезли мебель и утварь, все ценное, и отныне вход туда был запрещен. Я и еще один парень остались в квартире, чтобы ее не заперли и не пометили как опустевшую. Там мы провели весь первый день Рош а‑Шана. Было очень тяжело сосредоточиться на молитве, но мы все же старались молиться и просить о милосердии.

Молитва Рош а‑Шана поется на тот же мотив, что и книга Эйха («Плач Иеремии»), которую читают 9 ава. Для нас это была молитва о дорогих и близких, отобранных у нас в одночасье. Особым смыслом было наполнено традиционное песнопение «У‑нетане токеф», в котором говорится, что в этот день решается судьба каждого человека: «…кто будет жить, а кто умрет, кто от воды, а кто от огня, кто от удушения, а кто от побиения камнями…» Мы молились шепотом, чтобы не выдать себя, но сердца наши вопили в полный голос. Кто знает, может, в эту самую минуту наши родные погибают от удушения или огня, освящая Имя Всевышнего? А мы? Какой жребий ждет нас?

И в эти тяжелейшие минуты я вспомнил вдруг молитву моей дорогой матери и последние слова моего отца и учителя — он завещал мне быть сильным и держаться, чтобы выстоять в борьбе за жизнь. Сердце мое, как вода, изливалось перед Всевышним; оно наполнилось надеждой и верой в то, что материнская молитва будет услышана и я удостоюсь выжить, с Б‑жьей помощью.

Во второй день Рош а‑Шана всех евреев, приговоренных к депортации, вывели из зданий, прилегающих к площади, и затолкали в поезд. Они отправились в последний путь, в лагерь уничтожения Белжец… Этот день — второй день праздника Рош а‑Шана — установлен как йорцайт (день поминовения) всех членов моей семьи вместе со всеми невинно погибшими евреями города Тарнув.

Жизнь моей матери

Оправдание юденратов