В издательстве «Книжники» готовится к выходу книга «На их плечах». Это воспоминания о женщинах, соблюдавших законы иудаизма и сохранявших традиции в годы советской власти. Составитель книги Хаим‑Арон Файгенбаум, чья семья тоже прошла трудный путь подпольного соблюдения, собрал воспоминания еврейских женщин или воспоминания о них, дабы показать, что в то время, как мужчины уходили на заработки, воевали или сидели в лагерях, именно женщины сохраняли традиционный уклад, соблюдали кашрут, давали детям религиозное воспитание.

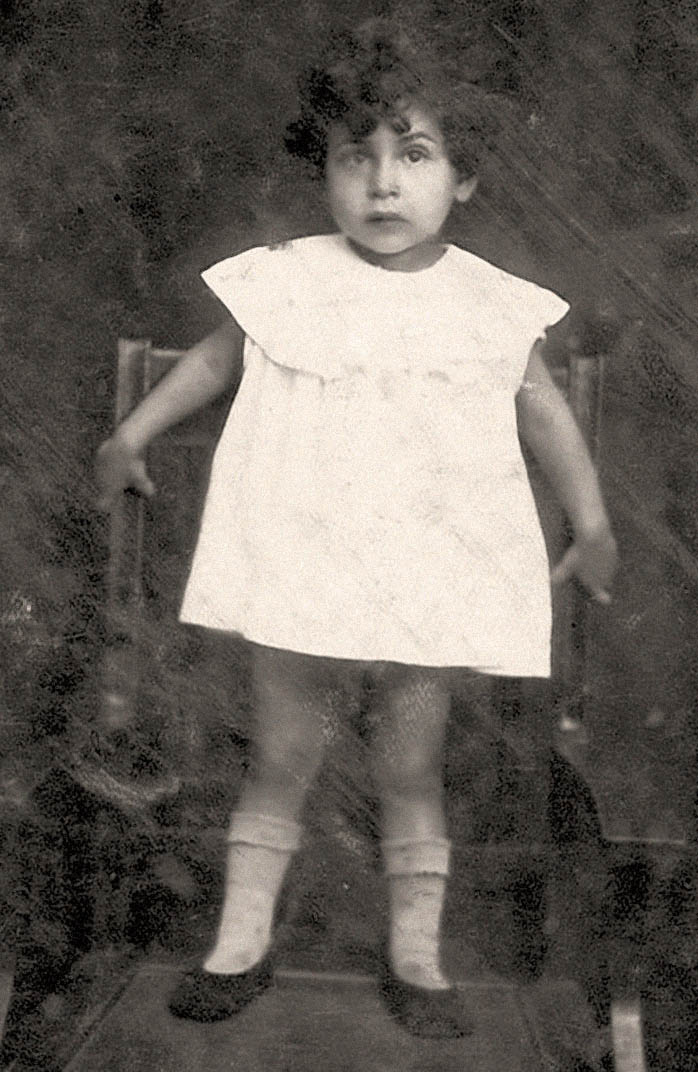

Фрида Динер

Родилась в 1931 году в Москве, работала библиотекарем, уехала с сыном в Израиль в 1985 году.

Я — Фрида Динер, в девичестве — Бортновская. Родилась в Москве 2 июля 1931 года.

Мою маму звали Сима‑Гитл, а папу — Самуил Мордухович, фамилия — Бортновские. Дедушка Мордух был миснагед, а папа с юных лет примкнул к Хабаду. Я не могу сказать, в каком году, но еще юношей, до женитьбы на моей маме, папа поехал учиться в ешиву. После окончания ешивы он женился. У папы было еще два брата. Одного звали Шая, или Александр Мордухович. Александр служил в царской армии, слава Б‑гу, остался жив и до войны жил в Харькове с женой и дочерью Галей. Религиозным он не был. И был еще один братик, которого мы никогда не видели, потому что где‑то в 20‑х годах, когда еще разрешали, молодежь уезжала в Палестину и он тоже уехал. Я помню, что у нас дома на бабушкином портрете была закреплена фотография молодого человека с бородкой, в профиль, с двух сторон. Фотография юноши, похожего на папу. Взрослые никогда о нем не говорили, а мы не спрашивали. Потом фотография пропала. Сколько он пробыл там, мы не знаем, но было известно, что его убили арабы.

Все мои родственники и с папиной, и с маминой стороны — с Украины, из города Ромны Полтавской губернии. Так как на Украине был голод и безработица, то в 1925 году мой папа с мамой и тремя детьми приехали в Москву попытать свое счастье. Папа привез с собой и дедушку Мордуха, а бабушки Хаи уже не было. И все они поселились в маленьком подвале.

Потом приехал младший брат моей мамы. Это уже семья Юфит, у мамы было несколько братьев: дядя Гриша, дядя Фая, Яша — и две сестры: Маша и Гися. Очень большая семья с непростой, конечно, историей. Дедушка Дон был слепой, я его помню смутно, но помню, он умер до войны. Мне теперь кажется, что дядя Гриша на него был похож. Бабушка Ита умерла в 1940 году, накануне войны, на Украине — она ездила туда навещать родственников. Мамины сестры и братья все перебрались в Москву. Причем сначала приехал самый младший брат — дядя Гриша, а потом все остальные. Каждый из них устроился по‑своему. Мамина сестра, тетя Маша, вышла замуж за вдовца дядю Беню. У него была дочь Лея, а Маша родила ему еще сына Юлика — Юлия Бенционовича. Они прожили на Арбате всю жизнь. Сейчас Юлик в Америке. Тетя Гися вышла замуж за дядю Леву, у них родился сын Сева. Гися была тихая такая, а Маша была более бойкая. Это все было еще до войны.

Родители перебрались в Москву с тремя детьми: сын Юдл и две дочери, Хая и Сара. Хая была старшей, за ней — Сара, а Юдл — младший, он родился в 1924 году, у нас с ним разница в семь лет. Я родилась в 1931 году. К сожалению, после родов мама скончалась от заражения крови. Мою маму звали Сима‑Гитл. Сейчас у меня выросли уже две Симы‑Гитл, на долгую память о ней, сами уже мамы.

Когда мама меня родила, ей было далеко за тридцать. Я была последыш. Тогда еще не было пенициллина, и общее заражение крови было смертельным, ее не стало 4 сентября 1931 года. Так папа остался с четырьмя детьми на руках. Кажется, в том же году папа поехал в Ленинград, у него там были знакомые по фамилии Фридман. Одна из сестер в этой семье была не замужем. Ей было, наверное, около тридцати, ее звали Мэра, Мэри Иосифовна. Она стала нашей мамой на всю оставшуюся жизнь и всех нас подняла.

Долгие годы, до школы примерно, я не знала, что Мэрочка не наша мама. В семье никто об этом не говорил. Русские же соседи любили потрепаться. Мы были единственной еврейской семьей во всем огромном дворе. И вот однажды наша соседка тетя Нюша — вот кого не надо, я помню по имени — сказала: «Фридк, а ты знаешь, у тебя мамка‑то неродная?» Я раскрыла глаза от удивления: «А что это такое, “неродная”? Как это “неродная”?» — «Это не твоя мать, твоя мать умерла», — наверное, так она сказала. Единственное, что я помню наверняка, — это ее фразу «мать‑то у тебя неродная». Вы думаете, я пришла домой и что‑то спросила?! Ничего! Этот вопрос прояснился для меня только во время войны. В эвакуации я со старшей сестрой Хаечкой‑Анечкой пошла за грибами. И вот там она раскрыла семейную тайну: «Фрида, я хочу тебе все рассказать, чтоб ты знала. Мамочка наша…» И она мне объяснила, что мама умерла после родов, меня отдали в ясли, а «через месяц приехала наша новая мама Мэрочка. Мы ее встретили очень хорошо, Хая ее сразу расцеловала и сказала: “Здравствуй, мама!”». Мэра очень нас любила и заботилась о нас. Она никогда не была замужем, у нее не было детей, поэтому она всю свою женскую и материнскую любовь отдала нам. Мэра особенно любила меня и Хаю, Сара и Юдл были строптивые, ей было с ними трудно. Они ее тоже по‑своему любили, но очень уж были непокорные.

Если возвращаться к нашей довоенной жизни в Москве, то жилось нам, конечно, непросто. Папе, когда он приехал, было трудно устроиться на работу, он ведь был лишенцем . В конечном счете он стал надомником, вязал трикотаж — надомник‑трикотажник. У нас всегда гудела машина, а он целыми днями стоял и крутил эту машину. Шло полотно, потом оно отвозилось, красилось, мама тоже участвовала в этом процессе. У нас по дому всегда летал пух от шерсти. Это была очень тяжелая физическая работа, и папа до того доработался, что сильно искривил себе позвоночник, ходил согнувшись.

Юдла папа хотел отдать в ешиву, но не получилось, пришлось ему ходить в обыкновенную советскую школу. Сначала завязывали ему палец в субботу, мол, он порезался, не может писать. Классную руководительницу Юдла звали Гита Моисеевна. Она вызвала кого‑то из родителей и отчитала их: «Вы что, с ума сошли? Вы думаете, я не понимаю, что вы делаете? Вы калечите парню жизнь, чтобы я больше этого никогда не видела». Она, конечно, сразу все поняла.

Как я уже упоминала, мы были единственной еврейской семьей на весь дом. Жили мы во 2‑м Казачьем переулке, это район Серпуховки, Полянки. Дворовые мальчишки нас, детей, очень донимали, кричали «жид», «жидовка». Нас так и звали — «жиды». Это было принято. В моей 559‑й школе в Казачьем переулке обстановка была более спокойной. Когда я пошла в школу, в 1‑й класс, к нам в класс привели хромую девочку и сказали: «Это Ляля Капитонова, она будет учиться в вашем классе. С кем она сядет?» Я же была очень активная. Ляля вспоминает, что я чуть из‑за парты не выпала, когда закричала: «Ко мне! Ко мне!» — и ее посадили рядом со мной на всю жизнь. Вот вчера мы с ней разговаривали. У нее мама была еврейка, по фамилии Каплинская, а мамина мама, бабушка Маня, мама Евгении Израилевны, была бундовкой . Я помню, как внук Лёва ей кричал: «Ты, бундовка, молчи!»

У нашего папы на воспитание девочек сил уже не хватало, мы были пионерками, комсомолками, но, несмотря на это, дома у нас все было как полагается. Соблюдали кашрут. Каждый год мацу пекли в нашем доме. К нам приходили все родственники и знакомые. Отдельно пекли всем и в наволочки складывали. Папа всегда замешивал тесто, Юдл сажал мацу в печку. Кстати, у папы было два двоюродных брата, одного звали Менахем, а имени второго я уже не помню. Они не соблюдали, но каждый седер они свято были у нас. И даже если вдруг не могли, забегали к нам, и мама их кормила в Песах борщом, рыбой и чем там еще полагается. Папа всегда ходил в большой шул на Архипова, а дедушка был уже очень старенький, ему было тяжело. Насколько я помню, перед войной ему было уже 80 лет. Его очень Хая любила, всегда его обнимала и целовала, а этого же не полагалось, но мы не знали. «Что ты меня целуешь?! Не надо! Нельзя!» — а она целует… Очень хороший дедуля был, я его помню уже совсем стареньким, мы называли его «зейдечка».

Потом началась война, а 17 октября Москва стала открытым городом . Это значит, что войска отступают, открывают город и немцы могут свободно входить. Все побежали в магазины, тащили оттуда, что только можно.

Юфиты, то есть племянники моей родной мамы Боря, Сара и Миша (он погиб, к сожалению), которые жили с нами в одном подвале, через перегородку, сразу взяли вещевые мешки и ушли, они потом оказались в Токмаке. Мы же 17 октября всей семьей сидели на платформе Казанского вокзала, под бомбежкой. Все это время дедушка был с нами. Было очень холодно, шел дождь. Чтобы он не маялся, отвели его на вокзал, где тепло, и сказали: «Сиди и не двигайся». Через некоторое время пошли проверить, а его нет. Стали бегать как безумные, искать его. В это время подали состав. Папа говорит: «Я без папы не поеду». Вопли, крики, я кидаюсь к нему на шею: «Папочка, родненький, не оставляй нас!» — пришлось ему с нами ехать. И всю дорогу мы плакали по дедушке, не зная, где он и что с ним произошло.

Забегая вперед, хочу сказать, что дедушка вышел с вокзала и пошел куда глаза глядят. Встретился ему еврей, папин знакомый по синагоге: «Реб Мордхе! Куда вы идете? Где Шмуэл?» — «Он меня оставил, я не знаю». Тот дедушку взял в шул, его там приютили. Когда мы приехали на место, получили письмо, что дедушка умер и его хоронили в один день вместе с каким‑то ребе, там, при синагоге. То есть на улице он не остался, слава Б‑гу. Потому что, когда мы ехали в эшелоне, мы видели, как выбрасывали в окна умерших. Его счастье было, что он ушел, как будто чувствовал, что ему надо остаться в Москве.

С Казанского вокзала поезд выехал в направлении Уфы. Ехали мы недели две, но это еще ничего, люди, говорят, месяцами в поезде жили. В Сызрани отоварили хлеб по московским карточкам, это было чудо. Привезли нас в Уфу. Ноябрь, холод, дождь, слякоть. Сели мы на площади на мешки и чемоданы. Мы две‑три недели питались хлебом и кипятком, оголодали. Я не знаю, сколько мы в Уфе пробыли перед тем, как нас отправили дальше, но в первый вечер нас повели в столовую. Лапшу горячую дали, наверное, со свининой. Я не знаю, но горячая лапша после трехнедельного голодного состояния, конечно, запомнилась. Мне кажется, что Юдла там не было, папа не пустил, наверное. Я не помню и не хочу врать, чтобы не обидеть его. Наверное, были только мы, три девочки.

Потом нас посадили в обоз, и мы поехали. Наша дорогая мамочка держала в руках старинный фотоальбом, с золотой цепочкой. Незаметно она уснула, ручки опустились, альбом упал, упала ее сумка с очками. Так пропали все фотографии ее братьев и сестер, она очень переживала. Если бы она, бедная, знала, что ее ждет впереди. И тем не менее таковы были первые потери. Привезли нас в село Наумкино Башкирской ССР.

Потом к нам присоединились Фридманы. Маминого брата дядю Мордуха‑Арона как раз перед войной освободили из мордовских лагерей. Ему, конечно, нельзя было жить ни в Москве, ни в Ленинграде. И они перед войной жили в Малоярославце, оттуда эвакуировались и приехали к нам. И год, наверное, мы все вместе жили в одной большой комнате. С одной стороны Фридманы: дядя Мордух‑Арон, его жена, тетя Эстер, Илюша, а с другой стороны — мы на топчанах. Потом Фридманы отделились, очень уж тяжело было жить девятерым в одной комнате.

У Хаи было направление из московского отдела народного образования — она была учительницей, только окончила областной пединститут. Вот по ее направлению мы как‑то все и ехали. Она стала учительницей в русской школе, а меня отправили в начальную мордовскую школу, я там выучилась мордовскому языку и говорила как настоящая мордовка. Даже сейчас некоторые слова еще помню. Средняя сестра, Сара, стала трактористкой. Юдл, до того как ушел в армию, тоже успел поработать в МТС, и в 18 лет его забрали в армию. Он попал в кавалерийские войска. Он был высокий, длинноногий, и мы смеялись, какую лошадь ему смогут подобрать.

В Башкирии Сара заболела страшнейшим тифом. Ее увезли в больницу, она там чуть не умерла, чудом осталась жива. Вернулась из больницы почти прозрачная, стриженая. А мы тогда еще вместе жили, все девять человек в одной комнате. В сельсовете был суд какой‑то, она зачем‑то туда пошла. Если до этого она болела брюшным тифом, то теперь заболела сыпным. Правда, потом в своей тракторной бригаде откормилась, наела себе такую круглую мордашку.

Папа работал каким‑то разметчиком в колхозе, трудодни шли, на трудодни давали зерно, еще что‑то. Мама шила кожухи и стеганки для девушек. Тетя Эстер Фридман тоже шила, жили, не пропали, слава Б‑гу.

Старшая сестра Хая когда‑то окончила библиотечные курсы, и где‑то в 1944 году она подала заявление в Библиотечный институт. Сара тоже решила куда‑то поступать. Они вернулись в Москву. Наш несчастный подвал уже был занят. Домоуправ, здоровая такая баба Евгения Петровна, говорила: «Ничем, девчонки, не могу…» А объяснялось все просто: эти жильцы привезли два ведра меда и скармливали ей, пока не добились, чтобы их пустили в этот подвал. Я, мама и папа тоже вернулись в Москву. Юдл был еще на фронте. Фридманы поехали своей дорогой. Я, окончив пять классов в башкирской деревне, снова пошла в пятый класс, а старшая моя сестра Хая в этой же школе преподавала русский язык.

Потом началась страшная история с папой. До войны, конечно, очень многие папины друзья и знакомые отсидели в лагерях, многие погибли. В семье Фридман два брата маминых погибли в лагерях. Дядя Мордух‑Арон (он дожил до Израиля) отсидел пять лет в мордовских лагерях. Перед войной папе повезло, его не арестовали, но после войны началась целая эпопея. Где‑то начиная с 1949 года он начал скрываться, жил по знакомым. Однажды, вероятно в 1949‑м — потому что я еще была дома, значит, я еще училась в школе, — к нам в подвал постучали. Я даже помню этого мужика, он вошел в наш подвал: «А Бортновского можно?» У мамы, конечно, все оборвалось. Она все прекрасно поняла: «А его нет дома». — «А где же он?» — «Я разве могу за ним уследить? Я не знаю. Его нет дома. На работе, наверное, — говорит играючи, а сама белая стала. — А кто вы будете?» Он такой странный ответ дал: «А мы с ним знаем, кто я». На этом папина московская жизнь окончилась. Я сразу побежала к тете Фане Идельман, сообщила, чтобы папа домой больше не приходил. Там же пришлось с ним попрощаться, я рыдала, думала, что прощаюсь навсегда.

Конечно, дворник иногда приходил, спрашивал: «Мэра, а где твой мужик? Вот тут ко мне приходили из милиции, спрашивали». Она отвечала: «Я не знаю. Он ушел от нас. Не хочет с нами жить. Что, я должна за ним бегать? Откуда я знаю, где он?» — вот такие ответы, а что делать, если задают такие вопросы. Чувствовалось иногда, что за нами следили. И это очень‑очень угнетало всех. Меня всю жизнь сопровождал этот страх. Этот страх проник в мою душу и, мне кажется, навсегда там поселился.

Папа же сначала поехал в Чкалов (Оренбург). Какое‑то время жил у маминого брата во Фрунзе. Потом решил, что больше там жить не может. Где он только не был, как волк бездомный… Потом папа каким‑то образом сообщил маме, чтобы она приехала в Курск. В Курске у мамы жили родственники из Белоруссии, из Гомельской области. Папе удалось сделать паспорт на девичью фамилию его мамы — Куперман. И он стал Куперманом. Устроился в переплетную мастерскую. Мама приехала, они сняли какой‑то подвальчик. Я к этому времени уже окончила школу и поступила на первый курс Московского государственного библиотечного института. И года два я к ним приезжала на каникулы в статусе племянницы. И только самые близкие мамины родственники знали, кто я. Несмотря на этот страх и ужас, это был хороший период. Брат и сестры, когда ехали отдыхать на юг, во время остановки поезда могли встретиться с родителями. Даже однажды моего племянника Мишу оставили у них на лето.

При этом нам пришлось всем собраться и решить, что мы будем писать в бумагах. Всем нужно было поступать на работу. Юдл, например, после войны поступил на работу в Артиллерийскую академию, на интендантскую службу. Когда стали возвращаться фронтовики, он как раз снабжал победителей продуктами. При поступлении всегда заполняли анкеты, то есть надо было решить, что писать, как писать. И мы решили. Поскольку у нас мама в 1931 году умерла, об этой маме Мэре нигде никогда ничего не было сказано, то мы решили и о папе писать «умер». Рука не поднималась, а пришлось написать. Хотя я к ним ездила, все виделись в Курске как могли.

А потом… До сих пор я вспоминаю и не могу понять, как это получилось. Юдл был настолько пробивной, что смог отправить папу в Израиль. Каким‑то образом организовали папе вызов. У Мэры самый младший брат Шмуэль с 1920‑х годов жил в Израиле. Он организовал папе вызов. Никого уже не осталось, кто мог бы рассказать, как это было сделано. Пришел вызов, и Юдл посадил папу в самолет с каким‑то представителем израильского консульства. Это еще при Сталине было. Папа уехал, а мама осталась.

Папа из Израиля писал отчаянные письма, отправлял их в Курск к маминой родственнице. Он писал: «Я больше не могу быть здесь, зимой я замерзаю, ужасный холод. Не могу здесь жить, я вернусь обратно. Я замерзаю, я здесь один, я никому не нужен». Он жил в Иерусалиме, в Меа Шеарим. Мама поняла, что должна ехать к нему.

Сама она тоже оказалась в ужасной ситуации, она была прописана в Курске. Но что ей было делать одной в Курске? Она приехала в Москву, а в Москве нужна прописка. Причем этот зараза дворник все говорил: «Мэра, тебе здесь нельзя жить». Ей приходилось жить то у Хаи, то здесь, то там.

Затем нам удалось отправить маму в Израиль через Польшу. Пришел вызов, но пришел он в город Малин, потому что в Малине жил какой‑то мамин родственник. Она переехала туда на какое‑то время, чтобы получить документы. Я помню, как я ее провожала. К этому моменту я уже была замужем, она даже мою дочь успела увидеть, это был примерно 1957 год.

Мы ее отправили, думали: слава Б‑гу, в Польшу, из Польши — в Израиль. И что оказалось? Сарочка еще при маме и папе вышла замуж за польского еврея. Поляков же много было в Москве. Пришло время, и Гомулка разрешил полякам вернуться. И вот через год после маминого отъезда в Польшу уехала и Сарочка. Их оттуда не выпускали, чуть сына у нее не отобрали, сейчас уже все это не укладывается в голове, но наконец Сарале со своим сыном и мужем добралась до Израиля. Они приезжают в Израиль, а мамы нет… Когда Сара это рассказывала, нельзя было без слез слушать. Они вместе с папой стали ждать маму, встречали каждый самолет из Польши. Однажды пришли в аэропорт, мамы среди пассажиров нет, и вдруг говорят, что какую‑то женщину привезли на носилках, без сознания. Подходят, мама лежит без сознания, с высочайшей температурой. Они ее поместили в больницу. Мэра ничего не помнила, никого не узнавала. Только прижимала к себе сумку с документами. Постепенно она стала приходить в себя. Никто теперь никогда не узнает, как это случилось, но в Польше она попала в монастырь и провела там какое‑то время. Монашки, наверное, и отправили ее в Израиль.

Папа с мамой жили в Меа Шеарим. Я не могу точно сказать, сколько лет они вместе прожили. Сара о них заботилась. Сначала мама умерла, а папа дожил до 90 лет. Это было очень непросто, Сара даже не знала, что ему полагаются какие‑то выплаты. Он бедствовал; когда еще были силы, подрабатывал у могилы Давида экскурсоводом. Потом Сара его устроила в дом престарелых. Папа дожил до того дня, когда в Израиль приехала моя дочь с детьми. Ему сказали: «Это Фридины внуки», но разве он мог представить, что у Фриды есть внуки? Гришку погладил, Мэрочку погладил, ее назвали в честь нашей мамы. По‑моему, через четыре года после маминой смерти папа умер.

Если же говорить о себе, то я окончила институт примерно в 1954–1955 году. Распределение. В Москве, конечно, не оставляли: «Куда мы ее отправим?» А я маленькая, худенькая, я помню, как декан посмотрела на меня: «Господи, куда ее отправить…» Предложили какие‑то степи. Декан говорит: «Господи, куда же она поедет?» А я знала, что мамин брат живет в Саратове, и подумала, поеду к ним, чтобы хоть кто‑то знакомый был: «Если можно, меня в Саратов отправьте». Отправили меня в областную центральную библиотеку в Саратове. Никакого жилья не предоставляли, но я решила, они меня не оставят. И действительно, какое‑то время я у наших родственников пожила, потом тетя Эстер увидела в моем отношении к ее сыну какие‑то «намеки», испугалась и быстренько меня устроила к другой родственнице. Тетя Фаня поселила меня за ширму, на такую детскую кроватку. И до замужества я там спала.

Потом меня познакомили с молодым человеком из еврейской семьи. Есть такая семья Пинских, они знали моего папу, тоже жили в подвале, мучились так же, как мы. И вот благодаря Пинским познакомили меня с юношей, он только приехал из Москвы, жил какое‑то время у тетки в Москве после армии. Папа с мамой в этот момент еще были в Курске, они приехали на свадьбу, папа поставил хупу, написал ктубу от руки. Мой муж Шимон‑Моше бен Залман был из религиозной семьи. Даже папа мой не был настолько соблюдающим, как мой свекор, Залман бен Моше Динер. Тот был шамесом в синагоге, даже дома не ночевал, приходил домой только покушать. Всю жизнь провел там. Он на меня даже не смотрел. Мой же муж был совсем нерелигиозный. После войны, когда он был мальчишкой, старшая сестра его отца Соня забрала его к себе, а она была коммунисткой. Он был далек от религии, он все знал, но был далек, а его родители не настаивали. Папа Залман был очень мягкий человек. Не мог ничего с ним сделать. Уж если в Израиле сегодня такое случается, что тогда говорить про то время. До войны они жили в Смоленске, когда война началась, бежали. Попали в Энгельс. Голодали страшно. И тетя Соня их забрала в Саратов, она работала в госпитале, могла хоть как‑то их поднять. А потом выяснилось, что мама Залмана была кухаркой в ешиве, где папа мой учился.

Нам поставили хупу, и мы стали жить в Саратове. Тут, правда, надо заметить, что мои сестры и я сама уже ничего особенно не соблюдали. Мы были пионерками, комсомолками. Я же понимала, что, не будучи комсомолкой, не смогу поступить в институт. У мамы и папы дома был полнейший кашрут. А на стороне, Всевышний простит нас всех, как было, так было. Никто никого не спрашивал. Сара замужем. Хая замужем. Юдл женился, и он единственный тайно соблюдал. Кипу не носил, конечно, но голову покрывал. Когда папа уехал, Юдл продолжал у себя дома делать седеры. Мы к нему ехали через всю Москву на два седера. Обратно еле успевали на метро, Песах ведь попадал на рабочие дни. Хая тоже ездила. Очень тяжело было.

В 1956 году у нас родилась дочь Ира, а через восемь лет сын Толик (Алтер). Юдл, брат мой, — это основа нашей семьи, и он познакомил мою Ирочку с Авигдором. Авигдор по фамилии Ольхов. Когда первый раз Ира привела Авигдора к нам, он пришел в шляпе, в пиджачке, мы уже знали, что он религиозный. Свадьбу сыграли в 1979 году, если я не ошибаюсь. Хупу поставили у сестры в квартире, она уехала от страха. Это было небезопасно, кроме того, ее муж был подполковником пограничных войск. Одним словом, они уехали, чтобы этого не видеть. После свадьбы Иры я узнала, что Юдл хочет приблизить Алтера к еврейству (еврейской религии). Я была очень обеспокоена всем этим.

После свадьбы ребята поселились у нас, потом родился внук Гриша. А когда моему внуку Грише было четыре месяца, скоропостижно умер мой муж. Я знаю, что он очень переживал. Он понимал, что Ира уедет, понимал, что внука Гришу увезут. Он все это чувствовал, у него болело сердце, он мне все время говорил: «Ну что? Скоро соберешься в Израиль? Я не поеду никогда. Что я там буду делать?» Хотя он был слесарь высшего разряда или токарь, он бы мог, он бы как раз нашел себе работу. Муж все время говорил: «Ну что ты так привязываешься?! Они же его увезут от тебя! Не люби ты его!» — а сам так любил внука, Гриша такой хорошенький был маленький.

Мой муж Семен умер в 1980 году. Толик к этому времени начинал учиться в техникуме. Тогда отправляли ребят на арбузы в Астрахань. Весь отряд, который ездил на арбузы, приехал с желтухой. И вот он вернулся как раз в день похорон отца. Приехал, его встретил племянник Миша, а Толик приехал с тремя огромными арбузами, довольный, веселый. Миша говорит: «Давай арбузы куда‑нибудь денем. Я должен тебе сказать, что мы едем хоронить твоего папу». Вот так, прямо с вокзала. Похороны прошли. Авигдор сидел шиву и молился.

А мы же не знали, что у Толика желтуха, вдруг я слышу, он в туалете жжет спички. Думаю: что он, курить начал? Оказывается, он уже знал, что болен. Он сжигал запах, чтобы мы не догадались, думал скрыть это, глупенький. Вдруг приходят две женщины — врач и санитарка — и говорят: «Мы должны забрать вашего мальчика в инфекционную больницу». — «А что такое?» — «У него желтуха». А у нас ребенок грудной дома. Толю забирают в больницу, это после похорон. Мы возили ему нарзан, я прихожу к врачу — такая пожилая женщина, она говорит: «Скажите, что с вашим мальчиком, он не разговаривает, он не общается, он не реагирует ни на что. Я не могу его лечить». А я ей говорю: «Он приехал из Астрахани прямо на похороны своего отца, поэтому он в таком состоянии». — «Теперь я понимаю». Он там пролежал месяц или два. Потом за нас взялись, проверяли, чтобы мы не подхватили желтуху.

Так мы остались с Толиком вдвоем, а Ира с Авигдором стали подавать документы. Мать Авигдора Рита была коммунисткой и была уже не совсем здорова. И когда он стал соблюдать, она все ходила к начальнику КГБ и просила: «Спасите моего сына от религии!» А после свадьбы она мне сказала: «Теперь, Фрида Самойловна, мы все вместе будем бороться за Витьку». Ее сын встретил девушку, она родила ему сына, ее сын счастлив, а она заявляет: «Мы будем вместе бороться». И борьба эта продолжалась, пока они не уехали. Даже начальник ОВИРа просил ее: «Подпиши! Отпусти ты их». Причем Ира уже была в положении. Они хотели, чтобы второй ребенок уже родился в Израиле, но Мэра таки родилась еще в Москве, так как мама Авигдора не пускала его. По тем законам оставить мать одну было нельзя. И какой‑то большой гэбэшник сказал: «Давайте отпустим их. Подпиши». Сложно представить, что в ОВИРе кого‑то так уговаривали. Она подписала. Они улетели, а ее оставили нам с Толиком. Мы прожили нелегкое время. Наконец прислали ей вызов, и она уехала. Когда мы с Толиком ее отправили, как будто пудовый камень свалился с моего сердца.

С Алтером все было не так просто. Он же должен был идти в нашу доблестную армию. То, что он желтухой болел, никого не интересовало. Юдл меня заставил идти в психоневрологический диспансер, чтобы я сказала, что мой сын «стал какой‑то религиозный, я его не понимаю». Я говорю: «Юдл, я не могу!» — «Фрида. Иди, ты просто скажешь, что ты его не понимаешь, что у тебя с ним разногласия. Что он какой‑то не такой стал», — он меня научил, пришлось идти. И Толика поместили в какой‑то диспансер, а там нужно принимать лекарства, но его один мальчик научил, как себя вести там. Они же заставляют таблетки тут же глотать, а потом приходилось идти в туалет, чтобы вызвать рвоту.

Когда Ира уехала, Толик уже был здоров и стал интересоваться еврейским образом жизни. Когда он из больницы выписался, ему нельзя было жирного, только отварную рыбу или мясо нежирное. Я работала в это время в библиотеке Автомобильно‑дорожного института. Я ходила и клянчила на кухне у одной поварихи куски нежирного мяса. Тогда еще вопрос кашрута не стоял, а потом постепенно: «Мама, все, хватит, мясо не приноси. Посуду меняй». Толик уже стал бородку отращивать чуть‑чуть. Вокруг него уже компания образовалась. Алтер познакомился со своей будущей женой Леей Лукацкой. Семья Лукацких была в отказе, и ее хорошо знали среди отказников. Алтер меня водил вокруг пальца как мог, только чтобы я не волновалась: «Все хорошо, мамочка». Потом: «Мама, ну что? Мы так и будем с тобой здесь сидеть? В этой новой квартире?» Нам Юдл помог квартиру обменять на меньшую, квартира была как раз неплохая, на шестом этаже, в высоком доме.

В одной из квартир на нашей площадке жила коммунистка‑врач. Толик в это время уже стал приглашать к себе товарищей, и однажды пришел к нам какой‑то парень с огромной бородищей и случайно ошибся дверью. Он позвонил к этой женщине‑врачу, та открыла, у нее в руках кастрюля была — так она уронила кастрюлю от испуга. «Фрида Самойловна, какие парни стали ходить к Толику! Я так за него волнуюсь». Что я могла ей сказать?

Когда мы начали подавать документы, я пришла в домоуправление, наверное, справку брать, что я там живу. Я сейчас не помню. Я пришла, а там сидят разные тетки да дворничихи. Одна открывает домовую книгу, а там написано: «Ольхов Виктор, Ольхова Ирина, Ольхов Григорий, Ольхова Мирра — Израиль», и они начинают меня агитировать: «Как же это вы, мамаша, отпустили дочку с младенцами туда? Там война». Я слушала, слушала, не выдержала и закричала, я и не умела так вообще: «Какого черта! Какое ваше собачье дело до тех, кого здесь уже нет? Что вы хотите от меня? Что она — грудной ребенок? Я должна была решить, отпускать ее или не отпускать? Пошли все к чертовой матери! Дайте мне справку!» Я в жизни так не разговаривала, вот так они меня допекли.

Причем я помню очень хорошо: когда мне надо было заполнять анкеты, мне надо было указать брата, сестру, всех. Я звоню Хаечке, говорю: «Скажи, как ты записана в паспорте? Аня?» — «Хая», — сказала она и повесила трубку. У нее тоже болело сердце, она поняла, что я собираюсь уезжать. Через некоторое время она мне звонит: «И ты меня покидаешь…»

Мы оформили документы и, наверное, год были в отказе. Толик в это время заставлял меня учить иврит, а я отказывалась: «Я не вижу, мои глаза не видят эти буквы, я не могу». Он говорил: «Мама, надо начинать иврит. Ты же у меня знаешь французский, и английский ты учила!» Действительно, я в институте четыре года английский учила, но мы что делали? Читали, сдавали тексты. Французский я учила в школе с пятого по десятый класс. «Смотри, у тебя французский. У тебя английский. Ты не пропадешь», — такой наивный. Он меня так уговаривал, а у меня никого не было, кроме него. Мы остались вдвоем, и всё. И вот когда он сказал, что нужно изучать иврит, пришел Зеэв Гейзель, который потом здесь в кнессете работал. Он пришел и сказал: «Давайте начнем с алфавита». Даже книг не было, только сфотографированные листки с текстом; я говорю: «Я и так ничего не вижу. Вы хотите, чтобы я по этим листам что‑то изучала?» С трудом что‑то стала разбирать: алеф, бейт. Через неделю после того, как я начала изучать иврит, пришло разрешение. Я как‑то пришла домой с работы, вижу — огромный плакат, и красными буквами написано: «Мама, я пошел за вызовом. Нас отпускают». Все оборвалось во мне. Мы еще ходили кого‑то провожать, я даже не помню кого, Толик меня потащил. Первый раз я увидела, как велики отряды отъезжающих. Мне сказали: «Вот видите, Фрида Самойловна, вам давно надо было начать изучать иврит. Если бы вы начали, вас бы давно выпустили» — так со мной шутили.

Я, кстати, в ОВИРе не была ни разу. Только Алтер туда ходил, он 1964 года, значит, ему в этот момент было 19 лет. Я сказала, если я пойду туда, я начну плакать. «Там никому не нужны твои слезы. Таких, как ты, там миллионы. Сердце свое потеряешь. Нечего тебе туда ходить». И я там ни разу не была. Там сидела отвратительнейшая тетка, которая сказала как‑то: «Ты хоть мать бы показал свою». А он говорит: «Она болеет».

На работе заведующая библиотекой меня вызвала. Заведующая этой библиотекой была знакомой той женщины, с которой я поменялась. Библиотека же была очень престижная, я на предыдущем месте работы получала 70 рублей, а там — 120. Когда заведующая первый раз пришла к ректору с моим заявлением, с просьбой взять меня на работу, он швырнул заявление на пол: «Вы что, с ума сошли?» В это время народ повалил в Израиль, и тут приносят просьбу принять очередную еврейку: «С ума сошли, еще одну хотите?» — и не взял меня. Через какое‑то время этот ректор умер, пришел другой, она опять пошла с этим заявлением, меня взяли. Я там, наверное, лет десять почти отработала. После того как Ира уехала, меня в партком вызвали: «У вас дочь уехала. А вы что?» Я в то время с собой носила фотографию внуков, мне прислали из Израиля. Я ему только смогла сказать: «Посмотрите, какие крошечки внуки, разве у меня сердце за них не болит?» А когда мы с Толиком сами решились ехать, я пришла к заведующей с фотографией внуков. «Фрида Самойловна, вы меня убиваете, я за вас давала честное слово». Мы жили недалеко друг от друга, она меня вызвала перед этим на улицу и вечером со мной разговаривала: «Фрида Самойловна, если бы вы знали, как вы меня подвели, я же давала честное слово, что вы никуда не уедете». Я опять начала рыдать. Принесла ей эти фотографии. Она говорит: «Уберите вы свои фотографии, вы меня так подвели. Я разговаривать с вами не хочу», — и я подала документы об уходе. Я почти до последнего работала.

5 апреля 1985 года мы с Алтером вылетели из Москвы в Вену. Мы прилетели в Вену накануне седера и два седера провели в еврейской общине. После седера нас сыном переправили в Эрец‑Исраэль. На месте была незабываемая, очень трогательная встреча: со старшей сестрой Сарой после 28 лет разлуки, с дочерью Итой (Ирочкой), зятем Авигдором (Виктором) и ненаглядными внуками Мэрочкой и Гришей. Я сильно волновалась и потому с трудом узнавала близких.

Когда мы с Алтером уезжали, нам всем: Хае, Юдлу и остальным родственникам — казалось, что мы расстаемся навсегда. Несмотря на это, Всевышний сделал нес, чудо, и мы снова встретились в Израиле. После нашего отъезда у Юдла умерла жена Тася. Она мне всегда говорила: «Фридочка, я знаю, ты будешь в Израиле, а я нет. Ты будешь с Алтером в Израиле». Юдл остался с дочерью Софой, она уже была замужем. И они решили, что поедут в Австралию. Софа очень не хотела в Израиль, у них были свои причины. Каждый выбирает по себе. Они взяли нашего Юдла, а Юдл после Тасиной смерти перенес инсульт. Он уже не был прежним Юдлом. Куда дочь взяла его, туда он и поехал. Они поселились рядом с Мельбурном. Потом ему хабадники устроили поездку в Израиль и Америку, так что он пробыл в Израиле два‑три месяца.

Хая приехала в Израиль в 1990 году, у нее муж умер через некоторое время после смерти моего мужа. Ее дочь Софа не была соблюдающей, но была сионисткой и привезла Хаю в Израиль. Хая приехала уже больная раком, с одной почкой. Здесь ей сделали отличнейшую операцию, она прожила в Израиле еще четыре года. Юдл прожил в «свободном мире» тоже четыре года. Дети Юдла живут в Австралии. Софа, Хаина дочь, живет в Неве Яаков, в Иерусалиме.

Я пять лет отработала в центральной библиотеке в Иерусалиме, в «Бейт а‑ам». Я пять лет поработала, а потом сложилось так, что я познакомилась с Аврамчиком моим дорогим и вышла замуж. Он пережил Катастрофу, его жена тоже, они были в одном лагере. Когда я к нему пришла, он уже три года был вдовцом. Прожили мы с ним двадцать четыре с половиной года. И с первым мужем мы прожили двадцать пять лет. Вот как сложилась моя судьба. Когда‑то девчонки в институте гадали по руке, мне сказали сразу: у тебя будет два мужа.

Что я хочу сказать: я не великая отказница, я не боролась, я жила в вечном страхе, сначала — за папу, потом — за Юдла, за детей. Конечно, я поддерживала сына, а как я могла иначе.

На их плечах: Чарна Зильберфайн

На их плечах: Софа Коган