Материал любезно предоставлен Tablet

3 июля отмечается 140‑летие со дня рождения Франца Кафки.

Franz Kafka

Diaries, 1914–1923

[Дневники, 1914–1923]

N. Y: Schocken Books, 1986.

Свое первое издание дневников Кафки я вызволил с заставленной книгами полки Bookleaves, букинистического магазина на Западной 4‑й улице в Нью‑Йорке. Я заплатил по два доллара за каждую из книг — цена была указана карандашом на обороте. Два стандартных (20 на 13 cантиметров) томика в мягкой обложке легко скользнули в боковой карман пальто, позаимствованного из отцовского шкафа. Я учился в выпускном классе школы, мой отец к тому времени так похудел от болезни, что пальто его больше не грело. И хотя мне пальто было великовато, но в нем было тепло, да и я не сомневался, что однажды оно придется впору.

Я понятия не имел, что купил сувенир старого — тогда от него уже мало что оставалось — Вест‑Виллиджа, того места и времени, где «Кафка был в моде», как цинично и метко описывал Анатоль Бройяр эпоху, когда нью‑йоркская богема стремилась превратить свою жизнь в произведение искусства. Теперь на месте букинистического магазина Bookleaves открылось кафе St. Tropez, и оно предлагает вдохновенную нездешность иного рода тем, кто пытается превратить свою жизнь в уникальные токены. Как и герой «Отъезда», район и его обитатели хотят лишь одного — перестать быть собой: «Подальше отсюда — вот моя цель» . Купленное мною издание дневников напоминало и о том, как должна выглядеть «демократическая издательская культура». В этом ныне исчезнувшем мире так называемую высоколобую, или сложную, литературу предлагали «широким массам» для самосовершенствования и того, что ныне окрестили бы самореализацией — в среднелобом виде недорогих, компактных и удобочитаемых бумажных изданий.

Эти дневники, составлявшие мне компанию в прогулках по городу, в поездках на автобусах и в метро, лишь отчасти были написаны Кафкой. Вначале был Макс Брод, создатель и хранитель кафкианского мифа: именно Брод выпустил на немецком существенно сокращенный вариант дневников. Этот текст, в свою очередь, послужил образцом переводчикам Йозефу Крешу (о его судьбе интернету ничего неизвестно) и Мартину Гринбергу, многогранному поэту, переводчику, редактору, литературоведу: в силу своей разносторонности он снискал меньшую славу, чем его старший брат Клемент, целиком посвятивший себя искусствоведению. Ханна Арендт добавила около 20 записей, которые Брод не включил в издание. Она тогда была шеф‑редактором издательства Schocken Books: облечь интеллектуала властью в издательстве — дело немыслимое даже теперь, во времена куда большего разнообразия.

Продукт autres temps, autres moeurs , да и других желаний, книга привлекла мое внимание — в 1992 году я был подростком — благодаря затейливой обложке, почти абстрактной фотографии пражского Карлова моста, широким полям, приглашавшим делать на них пометки, черно‑белым, на всю страницу, репродукциям карандашных рисунков Кафки и аккуратному оглавлению — в нем было легко ориентироваться, вдобавок его снабдили завлекательными подзаголовками, дабы разжечь любопытство посетителей магазина: «Образование причинило мне огромный вред», «Труппа идишского театра», «Литература маленьких людей», «Он соблазнил девицу», «Гавань Нью‑Йорка — мечта».

Здесь я нашел собственную разновидность «топора, способного разрубить замерзшее море внутри нас» , как писал Кафка Оскару Поллоку, за две недели прочитав от корки до корки дневники Христиана Фридриха Геббеля, немецкого драматурга XIX века, «точно пещерный человек, который, поначалу в шутку и со скуки, заваливает вход в свою пещеру каменным валуном». В то время как мои сверстники пробовали разные сорта травы, которые можно было купить на лугу Шип‑мидоу в Центральном парке, моим настоящим наркотиком стало вот это, литература модернизма, и поглощал я ее в одиночестве.

Клише о Кафке — а в нем, как во всех клише, есть доля истины — заключается в том, что он воспевает юношеское отчуждение определенного рода — как правило, у мужчин, но необязательно: «Кто‑то, по‑видимому, оклеветал Йозефа К…» «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился…» «С тобой поступали несправедливо, как ни с кем другим на корабле. Почему ты все это терпишь?»

Никто не преобразовал обыденное человеческое страдание в горе космических масштабов так, как это сделал Кафка. Мир, населенный его персонажами, капризен и своенравен. Дела мало что значат. Главный герой терпит, покоряется, мучается, вместо того чтобы действовать, совершать поступки, влиять на что‑либо. Решения — когда их принимают (так, например, К. в «Замке» соблазняет Фриду, любовницу Кламма, или Карл Россман в «Америке» бросает вызов своему дяде и покровителю), — лишь прокладывают дорогу еще более неожиданным последствиям и переменам участи. Рассказы, казалось, повествовали о моей жизни, и в дневниках я надеялся отыскать подсказки, своего рода снаряжение для выживания.

Кафка, чей образ складывался из фрагментов, отобранных Максом Бродом для дневников, казался мне одновременно пугающим и знакомым: он проводил время с друзьями в кафе за беседами о литературе и судьбе еврейского народа, он ходил в театр, путешествовал, тосковал, особенно по недоступным женщинам. Время писать он всегда находил с трудом: «Зол. Ничего не писал. Завтра не будет времени» (7 июня 1912 года) . И всегда с трудом писал в те считанные часы, которые удавалось найти: «Полнейший застой. Бесконечные мучения» (7 февраля 1915 года). Но каковы контрасты! Весь «Приговор» (рассказ о молодом человеке, которого родной отец приговорил к казни) он «написал одним духом в ночь с 22 на 23, с десяти часов вечера до шести часов утра. Еле сумел вылезти из‑за стола — так онемели от сидения ноги. Страшное напряжение и радость…» (23 сентября 1912 года). Его отличали благородство и целеустремленность подвижника, а стиль его был поистине магнетическим. Как его не любить?

Моя тетя — до нее я ни с одним писателем не был знаком лично — однажды попыталась предостеречь меня от увлеченности кафкианством, которая, как она чувствовала, захватывает меня все сильнее, от, как она полагала, представления о том, что истинное искусство и литература рождаются лишь из страдания и жизнь писателя должна непременно быть сплошь отчаянием и мукой. Эта идея давно устарела, сказала тетя, вдобавок она свойственна скорее европейцам, чем американцам. Ты можешь, как я, обрести счастье в браке, в детях, наслаждаться плодами своих трудов. Тетя дала мне этот совет возле бассейна в доме, который они с мужем‑психоаналитиком в начале 1990‑х приобрели в деревушке Амагансетт, что могло служить подтверждением справедливости ее резона. Но справедливым было и мое молчаливое возражение: если у меня должна быть та же литература, что у этих состоятельных и состоявшихся людей, останется ли у меня хоть что‑нибудь по‑настоящему свое — кроме несчастья? Это несчастье имело смысл, только если мир, в котором я бытовал, сломан или искажен, подобно миру Кафки. «Проза Кафки на стороне изгоев», — писал Адорно.

Оказалось, лучшее лекарство от моего кафкианства — читать больше Кафки, особенно в новом переводе издательства Schocken: оно выпустило дневники и записные книжки Кафки целиком, без купюр. Тот Кафка, чей образ возникает на этих страницах, отчего‑то по‑человечески меньше, хотя в целом тут его больше. Читателям знаменитого «Письма отцу» наверняка знаком этот метод самоумаления посредством возвеличивания предмета. Тут требуется даже не столько преувеличение, сколько перемена масштаба. Этот Кафка уже не юный гений, а просто гений. Новое издание совершает это преображение посредством упрямого стремления как можно более точно и полно представить все имеющиеся сведения.

Читатели впервые имеют возможность познакомиться на английском со всеми двенадцатью записными книжками Кафки, с 1910 по 1923 год, в том самом порядке (или беспорядке), в каком они были написаны, а также с различными дневниками путешествий и «Пачками бумаг» — так они названы в новом строгом оглавлении: все это вышло в одном‑единственном толстенном томе. Оригинальное немецкое критическое издание предназначалось для ученых, однако в переводе получилось издание не научное и не художественное, а массивная мешанина.

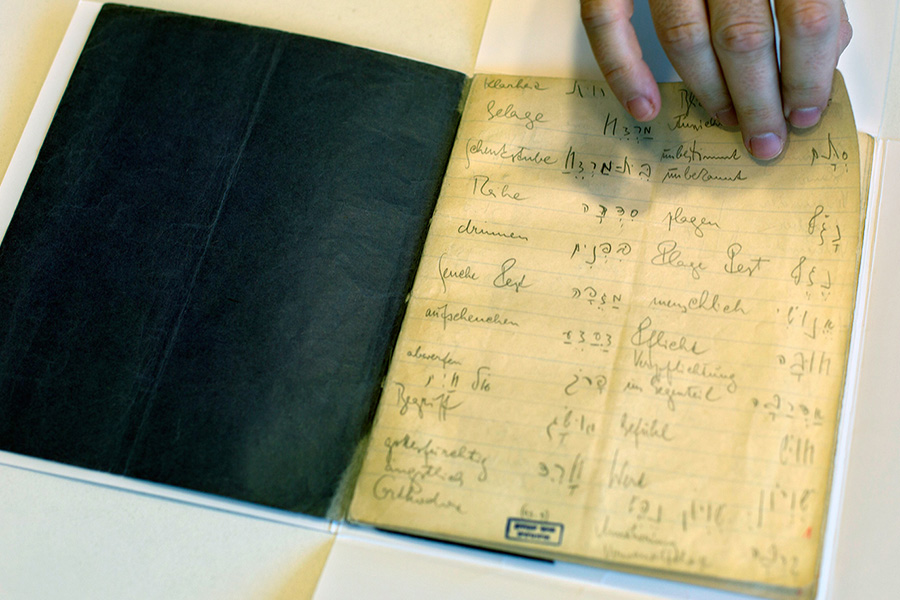

Мешанина отчасти умышленная. Росс Бенджамин, героический талантливый переводчик, объясняет в предисловии, что он стремился «показать мастерскую Кафки». Этого он добивается «с помощью намеренного перевода фрагментов, пусть даже искаженных, таинственных или, на первый взгляд, несущественных; нестандартной пунктуации и пропуска знаков препинания; орфографических ошибок, странностей и противоречий; местами неуклюжего, запутанного, даже искаженного синтаксиса; повторений, аббревиатур; стяжений; диалектизмов; описок…»

Franz Kafka

The Diaries of Franz Kafka, 1914–1923

[[Дневники Франца Кафки, 1914–1923]

]Серия The Schocken Kafka Library

N. Y: The Schocken, 2022. 529 p.

Это же стремление как можно более полно передать оригинал определяет и структуру текста. Добросовестный чиновник днем, в записных книжках Кафка отказывается от какой бы то ни было упорядоченности: то и дело встречаются записи без дат, в некоторых год указан римскими цифрами, а день и месяц арабскими, порой автор даже не утруждается написать год; эпизоды из «Кочегара», впоследствии ставшие первой главой романа «Америка», начинаются в пятой записной книжке (записи в ней относятся в основном к 1912 году), а продолжаются во второй (за 1911 и 1912 год) и появляются в книге раньше. То есть сперва читатель натыкается на вторую половину, причем даже без примечаний и упоминаний в указателе.

Читателям, желающим знать, как Кафка отреагировал на начало Первой мировой войны, чуть проще. Широко известная лаконичная запись Кафки за 2 августа 1914 года — «Германия объявила России войну. После обеда школа плавания» — обнаруживается в седьмой записной книжке и датирована должным образом, при этом содержащееся несколькими страницами далее едкое наблюдение о патриотических шествиях, организованных еврейскими коммерсантами — «одном из самых отвратительных сопутствующих явлений войны», — в указателе упомянуть упустили. Сочинение Делеза и Гуаттари под названием «За малую литературу» (в варианте Арендт/Гринберга/Креша оно переведено как «Литература маленького человека») разбито на несколько отрывков — в том виде, в каком изначально было у Кафки, без заглавия, — не упомянуто оно и в указателе.

В предисловии также много внимания уделяется более объемному и рельефному образу Кафки, представленному в этом полном издании, «с его сложной сексуальностью и слишком человеческими порывами, противоречиями и недостатками». «Критический аппарат» этого критического издания опять подводит читателя: здесь нет статей, посвященных обрезанию, гонорее, проституции, сексуальным услугам или туберкулезу, болезни, убившей Кафку, хотя он, бесспорно, рассказывает о своих наблюдениях, страхах и впечатлениях, связанных со всем этим, равно как и о том, что мы сейчас назвали бы расстройством пищевого поведения. Единственный способ что‑либо найти — перестать искать и просто читать дальше.

Напрашивается шутка: читать это новое издание — опыт поистине кафкианский.

Фрагментарное изящество дневников середины века перевоплотилось в нечто странное, необъяснимое и чудовищное: гипертрофированный коллекционный экземпляр, украшенный единственным иероглифом в стиле ар‑деко. Росс Бенджамин винит Брода в том, что тот «представил публике дневники, максимально замаскировав их под Werk, труд целостный и неизменный, а не Schrift, сочинение как изменчивый непрерывный процесс без цели». Но парадокс шрифтичности в том, что переплетенное и изданное сочинение преобразуется в Werk. Вдобавок любой, у кого к Кафке научный интерес, может прочитать его в оригинале, по‑немецки.

Если вина прежнего, среднелобого восприятия Кафки в том, что в нем видели очередного писателя‑экзистенциалиста («Его поглотило устоявшееся направление мысли, при этом аспектам его творчества, которые противятся подобному поглощению, внимания уделяли мало», — съязвил Адорно), то современного Кафку — к близящемуся столетию со дня его смерти — переосмыслили в соответствии со среднелобым прогрессивным нарративом нашей эпохи: Кафка писал в жанре автофикшн, охотно пускал читателя в свою «мастерскую», но, увы, родился не в то время и не в том месте! Это не тот Кафка, чье творчество Вальтер Беньямин охарактеризовал как «болезнь традиции» — и европейской литературы, и еврейского мистицизма, — но всего лишь менее удачливый предшественник того направления, которое не так давно достигло совершенства в творчестве Карла Уве Кнаусгора и нобелевской лауреатки Анни Эрно. Дневники — то место, где вымысел в буквальном смысле соседствует с действительностью, где они сливаются и в целом неотличимы друг от друга: все претворяется в текст. Кафка вновь предстает в привычном поле зрения кем‑то вроде позднего авангардного концептуалиста — еще до того, как концептуализм вошел в моду, — писателя, преданного загадочному биологическому процессу: сочинительству. Вообще‑то подобная точка зрения не так уж и далека от прежнего среднелобого образа Кафки‑экзистенциалиста: получается, он сидел и записывал все подряд, будь то перечень жалоб на несварение желудка, воспоминания об обреченном на неудачу флирте с замужней актрисой, четыре варианта начала рассказа, который так и останется незаконченным, или относительно чистовой набросок первой главы романа «Пропавший без вести»: впоследствии Брод — критикуют его незаслуженно — гениально догадался предложить его миру как «Америку».

Таков, действительно, Кафка нашего времени. Автор, воображавший себя цирковым уродцем, выставленным на всеобщее обозрение в клетке в «Голодаре», и говорящей обезьяной в «Отчете для академии»; жаль только, что он не дожил до появления жанра видеороликов, в которых «творцы» вдохновенно рассказывают о своем «творческом процессе», выложив очередное ловко отрегулированное художественное произведение на сайт Kindle Direct Publishing компании Amazon в надежде когда‑нибудь заключить договор с материнской компанией Schocken.

Однако слово «процесс», как неустанно напоминает нам чтение Кафки, имеет и другое значение: суд. Мы не в силах избавить художника от страданий, переосмыслив его образ, равно как и не в силах искупить эти страдания ритуальной эксгумацией Кафки — для того лишь, чтобы перезахоронить его со всеми почестями в свинцовом гробу новой книги.

Невзирая на все эти непроизвольные искажения во имя полноты, новое издание дневников Кафки, как и старые, полнится напоминаниями о подлинных дарованиях автора. Гений Кафки не в том, что он был несчастлив или отчужден: тут моя тетя права. Важнее всего в Кафке то, что он живой, живой на странице, а этого сумели добиться очень немногие писатели как до него, так и после. И разгадка этого его свойства кроется в его преданности жесту, телу в движении и в покое, она проистекает из его любви к театру, в которой он неоднократно признается в ранних дневниках. Вот первые три записи: «Зрители цепенеют, когда мимо проезжает поезд», «Если он задаёт мне вопросы». Это «ё», отделенное от фразы, улетает, как мяч на лугу». «Его серьезность меня убивает. Голова зажата в воротничке, волосы недвижно уложены на черепе, мышцы внизу щек затвердели на своем месте». Каждое предложение трепещет — и когда оно цепенеет, и когда летит, и когда твердеет на месте.

Когда подобная наблюдательность касательно жестов и тел доходит до совершенства, она производит тексты, в которых одушевляется даже умственная деятельность, как в более поздней, за 1914 год , записи о чтении Стриндберга: «…читал Стриндберга. Я читаю его не ради того, чтобы читать, а ради того, чтобы полежать у него на груди. Он держит меня, как ребенка, на левой руке. Я сижу там, как человек на статуе. Десять раз мне грозит опасность соскользнуть, но в одиннадцатый раз я усаживаюсь прочно, обретаю уверенность и мне становится видно далеко вокруг».

Что это — аллегория? Метафора? Тот же вопрос, по сути, можно задать о современном танце. Каждая страница Кафки, будь она составлена и отредактирована Бродом или Россом Бенджамином или пропущена через полчища переводчиков, содержит эти неукротимые проблески действия. О скверном спектакле: «От второго акта остается лишь нежная девичья шея, напряженно тянущаяся между уродливыми рукавами, от плеч, облеченных в нечто рыжевато‑бурое, к маленькой головке». И отсюда один шаг до заключительного предложения «Превращения», когда сестра Грегора Замзы наконец покинула их проклятую квартиру, села в трамвай, в конце поездки вскочила на ноги и «выпрямила свое молодое тело» .

С чуткостью, свойственной лучшим критикам, Вальтер Беньямин, даже не видев дневников и не читав многословных записей Кафки о дружбе с Максом Бродом, осознал, что подобная увлеченность движением — фирменный почерк автора, суть писателя. «Всякий жест — событие, даже, можно сказать, сам по себе драма. Жест остается решающим элементом, сердцевиной события». И далее: «Все творчество Кафки представляет собой свод жестов, которые, безусловно, изначально не имеют для автора определенного символического смысла, — скорее, автор пытается извлечь из них этот смысл, непрестанно меняя контексты и экспериментируя с сочетаниями». Кафка продолжает говорить с нами в этом непрекращающемся наглядном эксперименте, превосходя — и отвергая — все без исключения авангардные и философские движения, и те, к которым он примыкал, и те, к которым его позже причисляли: сюрреализм, экспрессионизм, экзистенциализм, теософию, еврейский мистицизм, а ныне — новейшее, но едва ли последнее — и постмодернистский концептуализм в стилистике автофикшна.

Оригинальная публикация: A Kafka for Our Times

Процесс наследницы Франца Кафки

Кафка: введение