Между Франкфуртом и Иерусалимом: Шолем, Адорно и судьба священного

Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books

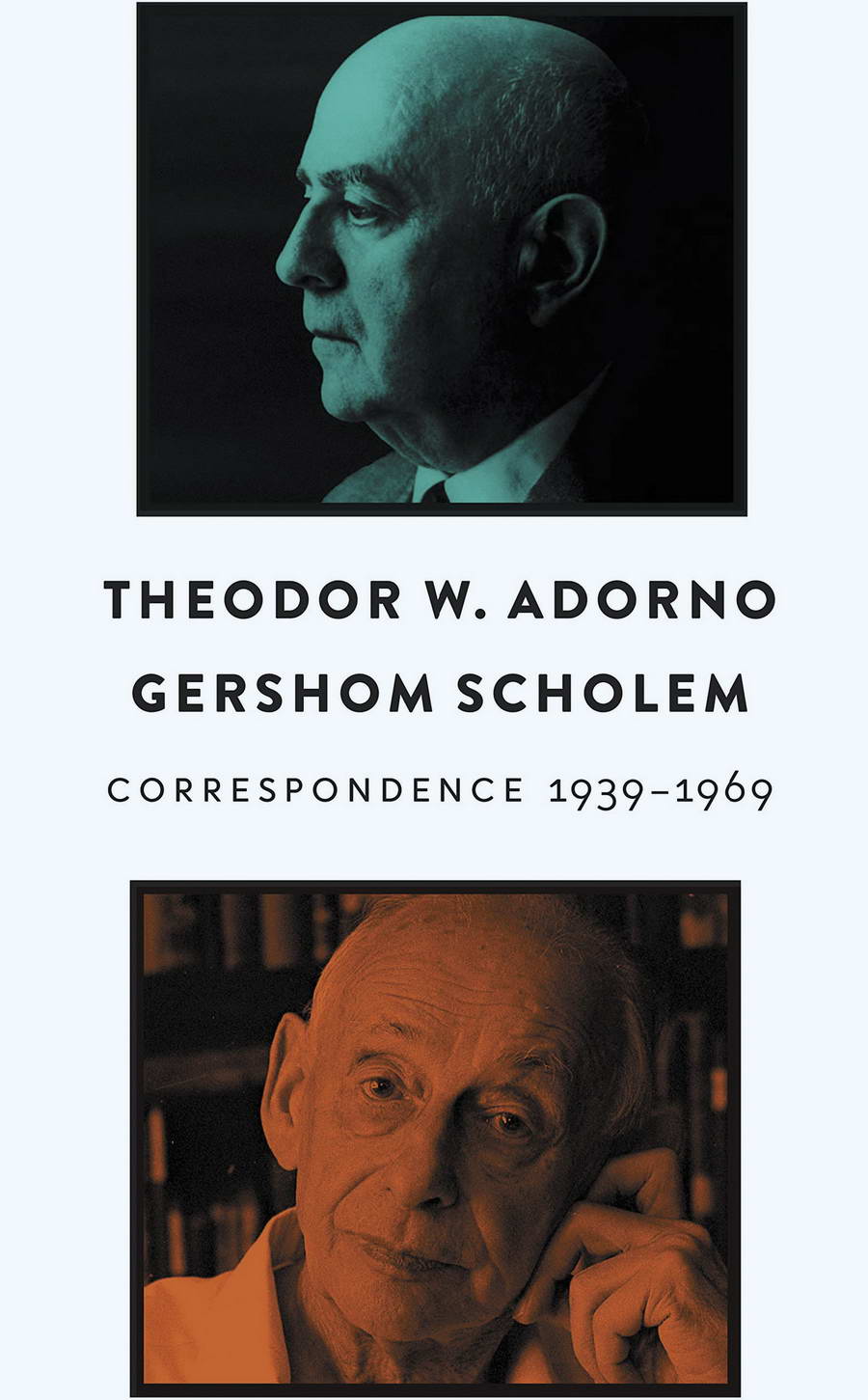

Теодор Адорно, Гершом Шолем

Переписка 1939–1969

Составитель и редактор А. Ангерманн. Перевод с немецкого С. Трусколаски и П. Швебель. Polity, 520 с. (англ. яз.)

Впервые они встретились во франкфуртской больнице в 1923 году. Девятнадцатилетний Теодор Визенгрунд Адорно сказал, что Гершом Шолем, которому тогда было 26 лет, производил «впечатление бедуинского принца». Адорно вспоминал, что Шолем появился в купальном халате, но признавал, что это воспоминание «возможно, содержит много ретроспективных фантазий». Последующие 15 лет Шолем и Адорно наблюдали друг за другом с неутихающей настороженностью. Когда спустя 10 лет увидела свет первая книга Адорно, Шолем написал их общему другу Вальтеру Беньямину, что в этой книге «сочетаются возвышенный плагиат твоих мыслей и нетипичная хуцпа» .

Тон изменился, когда они встретились в следующий раз, а произошло это по настоянию Беньямина, — в 1938 году на Манхэттене, в доме Пауля и Ханны Тиллих . Шолем приехал в Нью‑Йорк читать лекции, которые позднее стали его новаторской книгой «Основные течения в еврейской мистике». Адорно четырьмя годами раньше был вынужден бежать из нацистской Германии, где его уволили из университета за то, что он был «неариец». Оба поделились с Беньямином впечатлениями от встречи. «Он мне безмерно симпатичен, — сообщил Шолем, — и мы нашли, что нам есть много чего друг другу сказать». «Далеко не самая подходящая атмосфера для первого знакомства с “Зоаром”», — написал Беньямину Адорно:

Особенно потому, что фрау Тиллих относится к каббале, похоже, примерно так же, как боязливый подросток <…> к порнографии. Магид‑антиномист (Шолем) вначале принял меня крайне сдержанно и, очевидно, смотрел на меня как на кого‑то вроде опасного архисоблазнителя <… > Тем не менее мне каким‑то образом удалось развеять злые чары, и он стал проявлять ко мне своего рода доверие, и, думаю, со временем оно только укрепится.

Движимые этим доверием, Шолем и Адорно стали писать друг другу письма. Их переписка на протяжении 30 лет (впервые ее опубликовало в 2015 году немецкое издательство «Зуркамп», а теперь выходит ее первое издание на английском) озарена отблесками недавней Катастрофы. Письма не только документально фиксируют необратимые разрывы, происходившие в их эпоху, но и высвечивают некоторые грани их характеров — и Шолема, и Адорно — которые, если исследуешь этих людей по отдельности, видны не столь отчетливо.

Адорно и Шолем, как сказал впоследствии один из самых преданных учеников Адорно, отличались друг от друга не меньше, чем «морской обитатель и сухопутное животное». Адорно — Тедди, как он подписывал свои письма, — спустя четыре года после Шоа вернулся в родную Германию (вначале приезжал туда на время, а затем перебрался на постоянное жительство), где приобрел репутацию одного из ведущих философов, представителей школы социальной критики и музыковедов страны. Шоа, по словам Адорно, навязал нам «новый категорический императив»: мы должны выстраивать свои действия так, «чтобы Аушвиц не повторился». Этот атеист и марксист (впрочем, неуклонно критиковавший Советский Союз и считавший, что понимание капитализма Марксом устарело) стал одним из основателей так называемой франкфуртской школы — течения критической социологической теории. Его чувство еврейства было глубоко противоречивым — совершенно не таким, как у Шолема. (Отец Адорно был еврей, а мать — католичка‑итальянка, но двойственность его переживаний объяснялась не только происхождением.)

Шолем, принадлежавший к числу первых (и пламенных) сионистов, в 1923 году уехал из Германии в Иерусалим, где в бытность профессором Еврейского университета приступил к труду всей своей жизни — попыткам вызволить еврейскую мистику из полутьмы эзотерики и вывести ее на свет науки, осуществив рационалистическое воссоздание иррациональных сил еврейской истории. В письме к Адорно Шолем пишет о себе, что он «открытый не‑марксист» и «кто угодно, только не атеист». На «критическую теорию» у него была аллергия: он уверял, что этот термин «изобрели просто в качестве кодового слова и эзотерического синонима марксизма, и только. Все остальное — надувательство». После Шоа он отказывался публично выступать в Германии вплоть до 1957 года, когда приехал туда по приглашению Адорно. До 1960‑х годов он также не разрешал немецким издательствам публиковать его книги. Хотя Шолем продолжал писать на немецком — на этом языке написаны некоторые из его важнейших трудов (в том числе «Основные течения в еврейской мистике» и «Истоки каббалы»), свои тексты он адресовал (зная, что они представляют собой часть еврейской литературы) еврейской аудитории, в то время как Адорно адресовал свои работы немецким читателям.

Однако, при всем своем несходстве, они вдумчиво читали и ценили труды друг друга. В письмах Шолем сообщает, что, отправившись отдыхать в Тверию, взял с собой «Жаргон подлинности» Адорно (полемику с Мартином Хайдеггером). Он делает проницательные замечания по поводу лучшей работы Адорно «Негативная диалектика» — критики идеалистической философии Канта и Гегеля. А Minima Moralia — сборник афоризмов Адорно — Шолем назвал «одним из самых примечательных документов негативной теологии». Хотя в одном письме Шолем отнекивается: «Увы, в музыке я ничего не понимаю», он с глубоким проникновением в суть откликается на размышления Адорно о современной священной музыке, а также благодарит за то, что Адорно посвятил ему свою работу об опере Арнольда Шёнберга «Моисей и Аарон».

Если Адорно выглядит здесь кем‑то вроде секулярного «священника Аарона», то Шолем становится для Адорно чем‑то наподобие урим ве‑тумим . Адорно, «прочитав и перечитав» «Основные течения» Шолема, сообщает, что его «глубоко потрясла глава о лурианской мистике», и выбирает специфическую интерпретацию лурианского образа швират а‑келим («разбиения сосудов») — разбивания вдребезги, которым сопровождалось сотворение мира. Воссоздание разбитого, полагает Адорно, зависит от того, научишься ли ты видеть мир «с его разломами и расщелинами таким же скудным и исковерканным, каким он однажды предстанет в лучах мессианского света».

Иногда уважение ослабевало из‑за взаимного непонимания или терялось в тумане, порождаемом загадочностью текстов их обоих. Шолем признается: «…я восхищался вами намного больше, чем понимал вас». Адорно пишет Шолему: «В эти дни я глубоко увлечен вашими “Неисторическими афоризмами” о каббале… Это нечеловечески трудный текст, и, хотя я, безусловно, ко многому привычен, не осмелюсь предположить, что понял его до конца». Шолем отвечает со своим характерным остроумием:

Согласившись напечатать неисторические афоризмы о каббале, я решительно согрешил. <…> Теперь вы хотите получить комментарий — о чем вы только думаете? Такие вещи существовали только в старые времена, когда авторы сами писали комментарии к своим трудам, причем, если у авторов хватало ума, в комментариях говорилось нечто полностью противоположное сказанному в текстах.

Позднее Шолем посылает Адорно свой перевод одного текста из «Зоара». Адорно отвечает: «сама его непознаваемость — часть удовольствия, которое он мне доставил». И все же кое‑что он понял:

Я воображал, что «Зоар» — так сказать, максимально обращенный вовнутрь и герметический плод еврейского духа. Но теперь я нахожу, что он в самой своей иностранности сплетается загадочнейшим образом с западной мыслью. Если «Зоар» действительно представляет собой еврейский документ в высшем смысле, тогда он, во всяком случае, является таковым в том же опосредованном смысле, в каком галут составляет еврейскую судьбу.

В ответном письме Шолем соглашается с ним: «Сверхъестественная необъяснимость и притягательность этих текстов объясняются как раз тем, до какой степени самые оригинальные плоды еврейской мысли имеют ассимиляционный характер».

Шолем и Адорно обрели друг в друге родственную душу и нашли общий язык — или нечто, что Адорно называет «общей субстанцией, с течением лет выкристаллизовавшейся между нами», — благодаря тому, что у них были три общих объекта для презрения и один для любви.

Во‑первых, оба презирали политического теоретика Ханну Арендт (она бежала из Германии в 1933 году; ее книги, в том числе «Истоки тоталитаризма», «Vita activa, или О деятельной жизни» и «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме», возымели большое влияние на умы). Адорно в довольно женоненавистнических письмах к Шолему называет Арендт «старухой‑прачкой» и упрекает ее за «безмерные амбиции и интеллектуальное неофитство». Шолем, в свой черед, упоминает о «пагубном пристрастии к оригинальности», свойственном Арендт, ее «методе высокомерной и дерзкой наглости», а также «горьком ресентименте, просвечивающем сквозь все, написанное ею о сионизме и сионистах». В длинном откровенном письме от января 1946 года Шолем отчитал Арендт за ее эссе «Пересмотренный сионизм». Спустя 15 лет с лишним Шолем и Арендт, как общеизвестно, разорвали отношения после его гневной реакции на ее книгу о суде над Эйхманом.

Вторым громоотводом для стрел их презрения был Мартин Бубер, родившийся в Вене автор сочинения «Я и Ты». Адорно пишет Шолему, что буберовский сорт экзистенциальной философии «определенно принадлежит к контексту самой зловещей немецкой идеологии». Шолем посылает Адорно свою публикацию в журнале «Комментари» — беспощадную критику буберовской интерпретации хасидизма, а также называет Бубера «беспомощным пустозвоном». В 1965 году, вернувшись с похорон Бубера, Шолем замечает, обращаясь к Адорно, что Бубер имел «огромный успех у немцев и потерпел полный провал у евреев».

Перейдем к третьему: Адорно и Шолем с одинаковым презрением относились к самоуспокоенности «немецко‑еврейского диалога». Шолем полагал, что его предшественники, отдававшие силы такому диалогу, в том числе историки Леопольд Цунц и Генрих Грец, трудились в плену опасной иллюзии. Адорно cоглашался с ним:

Если принять во внимание то, что произошло, от одних только слов «немецко‑еврейский диалог» становится тошно. Истина в том, что такого диалога попросту никогда не было… Сколько воистину адской иронии в том, что немецкий интерес к иудаизму как таковому (в противоположность интересу к отдельным еврейским фигурам) сформировался лишь теперь, когда там больше нет евреев.

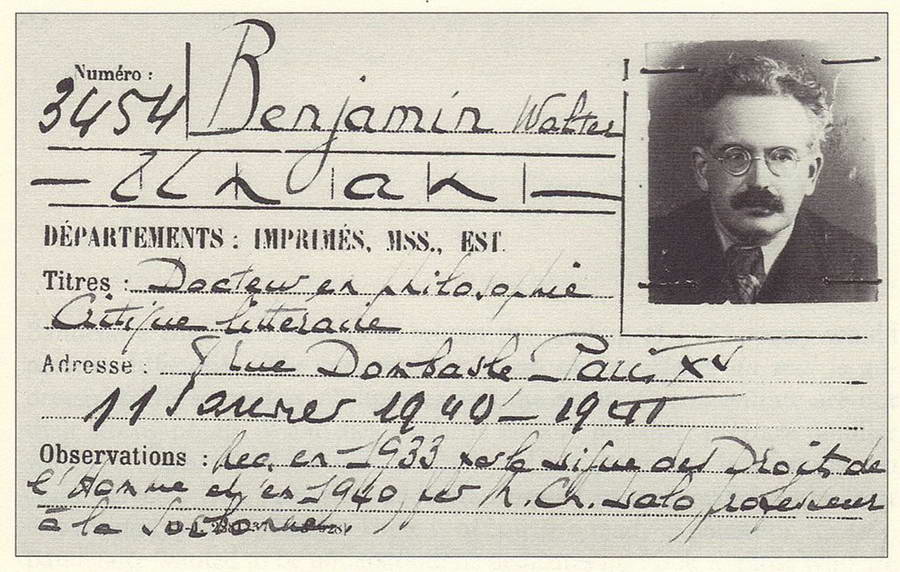

Однако еще сильнее, чем презрение к чему угодно, была их общая любовь к немецкому еврейскому литературному критику и философу Вальтеру Беньямину. Вокруг этой любви — еще заметнее, чем более известная переписка Шолема с Арендт, — и вращается переписка Адорно с Шолемом. Из более чем 200 писем все, за исключением четырех, написаны уже после самоубийства Беньямина: тот покончил с собой в 1940 году, когда пытался бежать от нацистов.

Во многом подобно тому, как Шолем спасал размышления малоизвестных мистиков из Цфата и Прованса, Шолем и Адорно действовали во имя своей общей цели — а она состояла в том, чтобы собрать разбросанные по миру рукописи и письма друга, выступая в качестве самоназначенных литературных душеприказчиков и лоббистов Беньямина, спасая его наследие от забвения и оберегая его, как пишет Адорно Шолему, «от посмертной клеветы». В каком‑то смысле они превратили Беньямина — литературного деятеля в полнокровное существо. Гершом Шолем не зря подписался «Г… олем» в одном письме к Адорно. После того как Адорно составил двухтомник работ Беньямина (1955), он совместно с Шолемом собрал, отредактировал и опубликовал письма Беньямина (1966), многие из которых Шолем хранил — благоговейно берег — у себя дома в Иерусалиме. (Жена Шолема Фаня говорила, что Вальтер Беньямин — единственный, кого Шолем за всю свою жизнь любил по‑настоящему.)

Работа Шолема вместе с Адорно над текстами Беньямина сильно повысила известность Шолема в Германии. Так и было спланировано сознательно. «Все, что Шолем писал о Беньямине, — отмечает Ноам Задофф в своей биографии Шолема, — было написано на немецком и опубликовано в Германии, и ничто из написанного Шолемом о Беньямине, за исключением одной работы, при его жизни не было переведено на иврит».

«Чтобы воздать должное образу Кафки во всей его чистоте и всей его своеобычной красоте, — написал когда‑то Вальтер Беньямин о пражском писателе, — ни в коем случае нельзя упускать из виду главное: это образ человека, потерпевшего крах» . Адорно и Шолем, со своей стороны, воспринимали Беньямина как такой же образ красивого краха. Они общими усилиями попытались устранить этот крах или, по крайней мере, придать ему осмысленное значение.

Вначале Шолем выражал «немалое удивление тем, что Адорно ценит в Беньямине сохраняющийся элемент теологии». Словно почуяв это удивление, Адорно заверил Шолема, что совершенно уверен, что Беньямин «позаимствовал для своего труда еврейские мистические учения в качестве скрепляющего элемента». И так делал не только Беньямин. «Целая группа евреев этого поколения, — пишет Адорно, — Краус , Кафка, Шёнберг, а также, возможно, Фрейд, а в наибольшей степени Малер таили в себе следы этой мистической традиции (откуда они ее взяли, одному Б‑гу известно), а также ее радикальной метаморфозы путем секуляризации».

Это, последнее слово проходит через их диалог красной нитью. Помимо любви к Вальтеру Беньямину, у Адорно и Шолема было еще одно общее чувство, неразрывно связанное с этой любовью, — тревога за судьбу священного в секулярном обществе, вызванная тем, что Адорно в одном из писем к Шолему называет «непреклонной миграцией (священного) в область мирского», а также вопросами, которые ставила эта миграция. Возможен ли еще расцвет иудаизма в условиях секулярной современности? Так ли уж по‑прежнему остра потребность секулярных обществ в живых религиозных традициях? Как нам не потерять равновесие на головокружительных виражах на пути между религиозным прошлым и секуляризованным настоящим?

Когда его жизнь клонилась к закату, Адорно занимали более прозаичные заботы. Те, кто критиковал его слева, обвиняли Адорно в манипулировании с наследием Беньямина: он жаловался Шолему на «клеветническую кампанию». Революционные студенты считали его тайным консерватором. Много лет назад Шолем, обращаясь к Адорно, заметил: «…многие из ваших глубочайших прозрений связаны с вашим анархистским пылом и анархистскими наклонностями». Однако новые анархисты конца 1960‑х не казались Адорно забавными. В апреле 1969 года три активистки запрыгнули на его лекторскую кафедру и выставили на обозрение свои груди, тем самым сорвав лекцию. В письме к Шолему Адорно описывает повсеместную атмосферу словами «тоу ва‑воу» . «Псевдореволюция вырывается из‑под контроля», — пишет он, и «это тяготит меня так сильно, что я не смог отыскать в себе ни капли той безмятежной жизнерадостности, которую Ницше рекомендует амбициозным писателям. К такой жизнерадостности не слишком располагает песня “Профессоров — на эшафот”, которую мне не раз приходилось слышать».

За шесть лет до этого письма Шолем был вынужден отклонить приглашение на торжества по случаю 60‑летия своего собрата‑еретика в Германии, так как ранее пообещал в этот день прочесть лекцию в другом городе. «Вопреки тому, чего, возможно, ждут от людей моей профессии, — пишет он Адорно, — я не могу по волшебству появиться на крыше Франкфуртского общества коммерции и промышленности». Но иерусалимский магид поспешил во Франкфурт на похороны друга, когда в августе 1969 года Адорно, совсем немного не дожив до 66 лет, скоропостижно умер от сердечного приступа. В последнем письме Шолему Адорно строил планы своей первой поездки в Израиль.

Теодор Адорно сказал о переписке Вальтера Беньямина: «Уровень и качество писем всегда предопределяются еще и тем фактом, кто их адресат». У переписки между Адорно и Шолемом — а она вышла с глубоким предисловием Асафа Ангерманна, — качество высокое, как и следовало ожидать, если учесть, кто адресаты этих писем. Она вполне заслуживает того, чтобы ради знакомства с ней мы подняли глаза ввысь.

Оригинальная публикация: Between Frankfurt and Jerusalem: Scholem, Adorno, and the Fate of the Sacred

The New Yorker: Руководство по религиозной анархии: каббала Гершома Шолема

Общий долг: переписка Ханны Арендт с Гершомом Шолемом