The New York Times: Блюменталь, который расшифровал язык нацистской демагогии

Они не стали ждать, пока закончится война.

В августе 1944 года, как только советские войска вытеснили нацистов из Восточной Польши, группа еврейских интеллектуалов устремилась в такие города, как Люблин и Лодзь, чтобы приступить к сбору материалов и записи свидетельских показаний, выискивая любые следы все еще свежих в памяти ужасных событий, которые отняли у них близких людей. Они хотели добыть улики.

В их числе был филолог Нахман Блюменталь, для него стало навязчивой идеей то, как люди употребляют слова во зло.

В 1939 году он бежал в Советский Союз, а теперь, вернувшись, узнал, что его жену Марию и маленького сына Ариэля убили. Там, где прежде кипела еврейская жизнь, было лишь пожарище. Фактически весь его мир исчез с лица земли.

Чтобы хоть как‑то разобраться, что произошло, Блюменталь засел за работу. Вместе с группой специалистов разного профиля — историками, этнографами и лингвистами — он учредил Центральную еврейскую историческую комиссию. В 1944–1947 годах они записали показания 3 тыс. выживших, разыскивали в брошенных зданиях гестапо нацистскую документацию и тщательно сохраняли фрагментарные свидетельства повседневной жизни в гетто, будь то школьная тетрадь или продовольственные карточки.

А Блюменталь с самого начала собирал слова.

В каждом нацистском документе, попадавшемся ему на глаза, он обводил и подчеркивал невинные термины типа abgang («отъезд») или evakuierung («эвакуация»). Он знал, что на самом деле значили эти слова, когда они появлялись в служебных записках и на бланках: это были эвфемизмы смерти. Так сформировалась его личная миссия — показать, как немецкий язык стал для нацистов средством закамуфлировать механизмы массового убийства и придать геноциду более удобоваримый вид в их же глазах.

Теперь мы можем узнать, каков был ход мысли Блюменталя и его товарищей, выживших в Холокост историков. Исследовательский институт идиша (YIVO, Институт исследований еврейства), где хранится крупнейшее в Северной Америке собрание материалов о Холокосте, приобрел личный архив Блюменталя, насчитывающий более 200 тыс. документов. По словам директора YIVO Джонатана Брента, это «один из последних грандиозных архивов Холокоста».

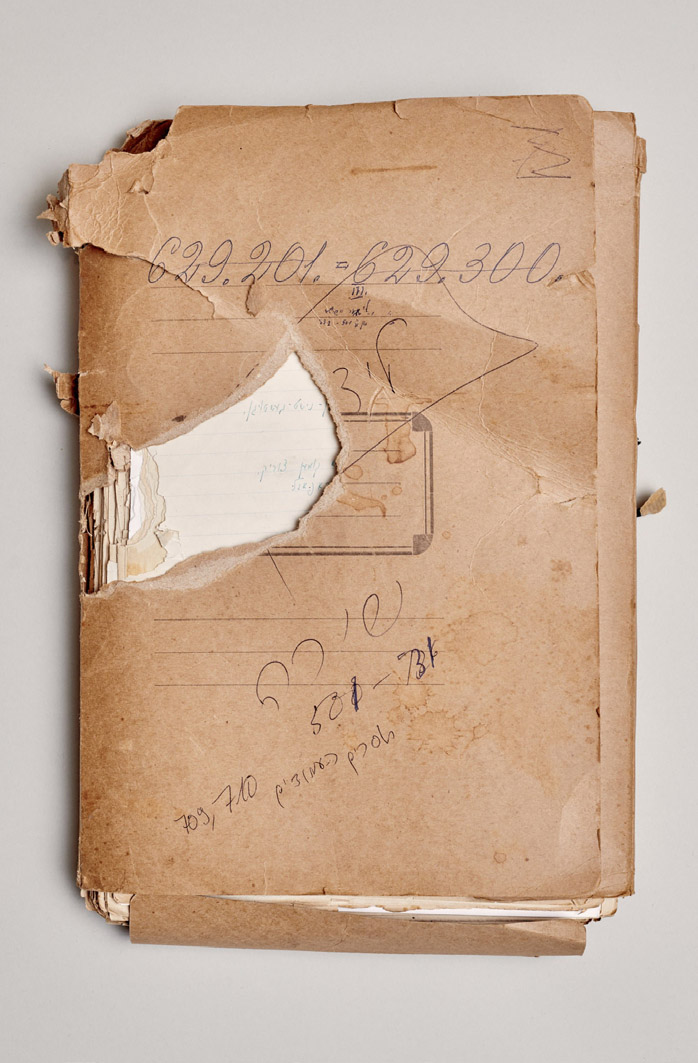

Значение архива обусловлено его размахом: это 30 ящиков с материалами, которые после смерти Блюменталя в 1983 году много лет пылились без дела, их грызли мыши. Теперь ящики впервые распаковали. В них лежат коллекции, которые Блюменталь собирал после войны: почтовые марки с Гитлером и образчики антисемитской пропаганды. В одной толстой папке — сотни ранее неизвестных стихов и песен: их сочиняли евреи в гетто и лагерях, а Блюменталь записал под диктовку выживших. Некоторые единицы хранения, например такие, как кожаный лоскут от ботинка убитого сына Блюменталя, больше говорят сердцу, чем уму.

Но количество таких свидетельств по сравнению с тысячами каталожных карточек, исписанных бисерным почерком, невелико. На каждой — несколько фраз из нацистских документов и этимология какого‑нибудь конкретного немецкого слова и в его изначальном значении, и в извращенном. То были материалы Блюменталя для «нацистского словаря» — проекта на манер Оруэлла.

«Превозмочь пережитое в войну было для него делом и личным, и внеличным, — сказал Брент. — И в итоге в его архиве оказались и предельно заветные вещи, и фактически лингвистическая координатная сетка нацизма».

Блюменталь окончил магистратуру Варшавского университета, защитив диссертацию, которая называлась «О метафоре», знал чуть ли не дюжину языков — от иврита до французского и украинского. Слова и их употребление он считал окном, в которое можно лучше всего разглядеть культуру человека. После войны он бродил среди руин, словно фольклорист; этот суровый мужчина в очках, придававших ему сходство с совой, собирал идишские выражения и шутки, которые были в ходу у польских евреев, смотревших в лицо смерти.

Его словарь нацистских слов был отчасти затеян и от отчаяния: если бы Блюменталь смог проследить их этимологию в обратной последовательности, ему, возможно, удалось бы понять, как уничтожили все, что он знал и любил. Но у проекта имелись и другие, более практические функции. Блюменталь надеялся, что такой лексикон пригодится прокурорам на многочисленных послевоенных судебных процессах конца 1940‑х годов: на трех из этих процессов Блюменталь присутствовал как свидетель‑эксперт, в том числе на суде над Рудольфом Хёссом, комендантом лагеря Аушвиц. Также он работал с прицелом на будущее — на времена, когда документальные свидетельства геноцида вряд ли удастся расшифровать без своего рода лингвистического ключа.

В 1947 году он опубликовал работу Slowa niewinne («Невинные слова») — она охватывала буквы с А до I — первый том задуманного как двухтомник словаря. По совпадению, в том же году выживший в Холокост филолог Виктор Клемперер опубликовал «Язык Третьего рейха», сходное исследование, где анализируется словоупотребление у нацистов. Второй том словаря Блюменталь так и не завершил, а по его архиву видно, как со временем проект разрастался, особенно когда Блюменталь получил доступ к свежим первоисточникам из вновь открытых нацистских архивов.

Блюменталь, как и другие члены комиссии, проводил послевоенные исследования научно и методично. Но отрешенными историческими штудиями они никогда не были. Увековечить память погибших — вот в чем также была их задача.

«Такие выжившие в Холокост историки, как Блюменталь, очутились между “я” и “мы”, старались сочетать свой личный опыт и опыт своих общин, — сказала Катрин Штолль, немецкий исследователь Холокоста: она помогает разбирать архив Блюменталя. — Каждому из них пришлось доискиваться самому, как соотносить свой опыт с более широким опытом войны. Что касается Нахмана Блюменталя, он решил отделить первый от второго».

В его архиве есть душераздирающий пример того, как аналитический взгляд Блюменталя вступил в противоречие с его личной трагедией. В 1948 году он приехал в деревню, где в июне 1943‑го убили Марию и Ариэля. Блюменталь приехал с блокнотом, твердо намереваясь провести судебную экспертизу, опросил многочисленных жителей деревни, которые были свидетелями убийства. Его жена выдавала себя за католичку и пряталась вместе с сыном, когда их арестовали польские полицейские. Затем нацистский офицер отвел их на местное еврейское кладбище и расстрелял.

В рукописных заметках Блюменталь расшифровал — слово в слово — несколько рассказов об убийстве, а за ним, как Блюменталю сообщили, «наблюдали все». Излагая рассказ каменщика, который жил около кладбища, он записал: «Она просила расстрелять ее первой. Не хотела видеть смерть сына. Она не хотела раздеваться. Ребенок заплакал: “Мама, мама, где мамочка”. Он выстрелил. Он выстрелил в ребенка, выстрелил один раз и ранил его, выстрелил второй раз и убил его. Ребенок истошно кричал. Мою жену похоронили без одежды. Моего сына — в одежде».

В результате его расследования полицейскому, арестовавшему Марию и Ариэля, в 1950 году было предъявлено обвинение. Блюменталь перезахоронил останки жены и сына на еврейском кладбище в Варшаве.

Этот сплав поминовения и исторического исследования побудил позднейших профессиональных историков не принимать всерьез работу комиссии. Такие ученые, как Рауль Хильберг и Люси Давидовиц — первое поколение, написавшее в 1960‑е годы книги о геноциде, — считали, что труд ранних историков, выживших в Холокост, «подпорчен» их близостью к событиям и жертвам. Этим ученым представлялось, что передать то, что непосредственно переживали люди во время Холокоста, а такова была задача комиссии Блюменталя, не столь важно. Понять мотивы и методы убийц — вот что интересовало их в первую очередь.

«Было довольно логично начать научные исследования с режима и идеологии нацистов, но они длились не один десяток лет, при этом не рассматривая еврейский опыт, еврейские источники», — сказала Лора Джокаш, профессор исследований Холокоста в Университете Брандейса, автор книги Collect and Record!: Jewish Holocaust Documentation in Early Postwar Europe . Сегодня, сказала она, «мы можем понять, насколько ценны вопросы, которыми задавалась комиссия, и источники, которые она изучала».

Комиссия просуществовала лишь несколько лет, а затем польское правительство распустило ее, создав в 1947 году Еврейский исторический институт и тем самым централизовав все исследования Холокоста. Блюменталя назначили первым директором института. Но требования коммунистической партии ограничивали исследования, и большинство первых членов комиссии покинули Польшу, в том числе Блюменталь — он в 1950 году уехал в Израиль. Всю оставшуюся жизнь он посвятил исследованиям Холокоста, работая в различных учреждениях, в том числе в «Яд ва‑Шем» — официальном израильском центре‑мемориале Холокоста.

Его личный архив — YIVO планирует оцифровать его и открыть к нему доступ — приобрели у Мирона Блюменталя, его сына, родившегося в 1954 году, спустя ровно 11 лет со дня убийства Ариэля Блюменталя. Это совпадение не выходит из головы у Мирона. Последние 30 лет отцовский архив переезжал вместе с ним — из Израиля в Лондон, затем в Ванкувер, где Мирон теперь живет и работает юристом в сфере международного налогового права.

Глядя на папки и тысячи каталожных карточек, он видит перед собой человека, который старается победить свое бессилие, хватаясь за любые обрывочные свидетельства, даже за самые эфемерные на свете — слова.

«Все, что было ему знакомо, исчезло, — сказал Мирон. — Он цеплялся за все подробности — они были для него доказательством, что эти люди существовали. Таков был его мемориал — то, что он мог сделать. В плане реальных результатов он больше ничего сделать не мог. Не мог ничего вернуть из небытия».

Оригинальная публикация: The Holocaust Survivor Who Deciphered Nazi Doublespeak

Кто‑кто по соседству живет?

Николас Уинтон. Человек, который молчал