Два часа в отеле «Хилтон»

«…любая человеческая книга кулинарных рецептов начинается с какого‑нибудь рецепта. Ну что‑то такое: “Возьмите килограмм яблок, полкило муки…”. Румынская книга о вкусной и здоровой пище стартует по‑особому: “Прежде всего надо украсть кастрюлю и на всякий случай сковородку…”»

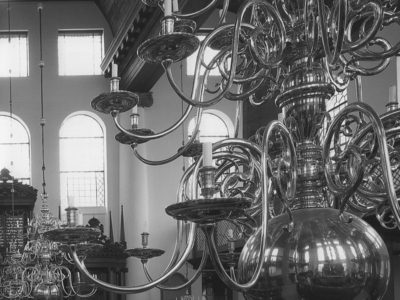

Я вспомнил мамины слова, когда окончились переговоры первого дня между израильтянином из Кишинева и еще одним аферистом из Харькова. Так вот, харьковчанин, от которого тошнило уже по телефону, показался мне легким морским бризом по сравнению с другим джентльменом. К пяти часам я выгнал обоих из гостиницы и с наслаждением заказал себе кофе в баре гостиницы «Хилтон» в Тель‑Авиве.

Бар этот считается довольно тусовочным бизнес‑местом на побережье. И в этот раз тоже я встретил две статьи «мошенничество в особо крупном», одно «хищение по предварительному сговору группой лиц» и еще пару симпатичных знакомых из Москвы с женами и без. Кофе, закуски и вид на море образовали чудный коктейль. Я постепенно отходил от «милых» клиентов, но в правом полушарии чувствовалось, что туда кто‑то или смотрит, или хочет залезть. Я оглянулся. Через три столика от меня сидел лысый слон, который махал, как дворник метелками, руками и что‑то горячо объяснял собеседнику. Каждый свой взмах человек‑гора сопровождал взглядом в мою сторону.

За годы работы публичным лицом я привык к тому, что в разных местах на меня смотрят и посматривают. Я понял лет десять назад, что пришла известность, когда за два часа до посадки, обливаясь потом и ненавистью к аэропорту Бангкока, я держал на руках орущего ребенка, тащил беременный чемодан, чем‑то еще придерживал сумку и вдруг почувствовал, что в джинсах что‑то вибрирует. В это время меня остановил какой‑то шлимазл и попросил автограф. Я бросил чемодан, на него — сумку, сверху посадил ноющую зануду и достал телефон. Звонил Андрюша Малахов из Москвы и приглашал меня сегодня вечером на запись программы «Пусть говорят». У дебила еще к тому же не было ни бумаги, ни ручки, но он продолжал терпеливо ждать, пока я освобожусь, чтоб его придушить…

Лысый посмотрел на меня, улыбнулся и сделал первую попытку привстать. Третья попытка увенчалась успехом, и слон довольно резво направился прямо к моему столику. Я поднялся в надежде, что у этого мастодонта хватит такта не садиться ко мне и мы разойдемся фразами «Я вас видел и уважаю» — «Спасибо, я очень тронут».

Однако слонопотам раскинул руки и со словами: «Сашико! Генацвали! Шалом, родной!» — попытался меня обнять. Сашико? Последний раз меня так называла танцовщица из ансамбля «Сухишвили—Рамишвили» лет тридцать назад, но шепотом и лежа.

Толстый же говорил громко, не лежал и, при всем моем воображении, на Нино был похож мало. — Ти знаешь, дядя умер, — сказал незнакомец. — Вернулся домой и через пять лет как‑то совсем умер. Очень переживал, понимаешь? — Еще бы, — ответил я. — Такой стресс. И что теперь? — Ну, ми с братом компания расширила. Ми тепер в Тель‑Авиве, Иерусалиме, Ашкелоне и Кутаиси. Скоро Зугдиди начнем. — Зугдиди — это класс! — сказал я, тихо сходя с ума. — А в Кутаиси давно? — Ну, как этот подонок, я его маму ушел, так ми с братом и зашел. Понимаешь, Сашико?

Надо было срочно выбираться из этого бреда каким‑то образом, но незнакомый слон продолжал гнуть свое. — Я тэбя телевизор часто вижу. Большой стал, молодец, слушай! Ми всегда с братом о тебе так говорили. И дядя тоже так говорил, и жена брата Лола, помнишь? Умер, да! — Лола тоже умерла? Да что же за напасть тут у вас без меня, — сказал я с тревожным видом, уже полностью ошизев. — Не‑а, Лола жив, ти что! Дядя умер. Совсем, да…

Я решил зайти с другой стороны. — А наших кого‑нибудь видишь? — спросил я в надежде на качественный прорыв. — Не‑а. Какой наши? Витя как уехал, потом в Нью‑Йорк, так и все, да…

«О! — подумал я. — На горизонте нарисовался некий Виктор»… — А он что делает? В смысле — Витя? С вами? — Ти что, дядя тогда, когда еще не умер, расстроился так, что совсем расстроился, и больше к этой теме никак, понимаешь? — Что, совсем? А вы с братом? — Какой, да? Дядя Барух поэт бил, как Шота Руставели, в душе. И тоже в Израиле, как Шота, умер. Такой грузинский хор в синагога пел, он би услышал, умирать не стал, да. А ми — нет, где ми, где кино‑домино, слушай…

Внезапно меня качнуло. Я все вспомнил и сел, вернее, упал в кресло. — Сашико! Ти что? Воды дать? Да?

…Глаза разбегались по солнечной Круазетт, как у актера Савелия Крамарова. В мои двадцать Канны были как раз тем местом, куда с моими клошарскими финансами ездить было ни к чему. Особенно на кинофестиваль, где в этот год сияли Бельмондо, Делон и Роми Шнайдер. Но еще теплое вгиковское прошлое толкало на подвиги, и я таким образом оказался на вилле у какой‑то дальней и пожилой (это просто не то слово…) родственницы, правда в доме для садовника. Бабулька, судя по фотографиям двадцатых—пятидесятых, была очень хороша и ухандокала не одного «садовника», не говоря уж о четырех мужьях… Старушка кормила меня круассанами и рассказывала о своих похождениях, поглядывая на меня через пенсне взглядом заскучавшей по ласкам пумы на пенсии. На второй вечер, чтобы объяснить старушке, что я не пум, шляясь по Круазетт, я познакомился с потрясающей американской фигурой, увековеченной каштановым гаврошем, — модной прической того сезона — и небесного цвета глазами. Дорис работала помощницей то ли Бетт Дэвис, то ли аналогичной голливудской мумии на этом фестивале и была не занята в основном по ночам. В тот же вечер мы решили устранить эту ошибку, и я привел ее на виллу в домик садовника. Дорочка, как я ее назвал в память прабабушки, быстро разделась в такую жару, скрутила себе джоинт и прилегла на садоводческую кровать. Я от предложения разделить «курятину» отказался под предлогом того, что от этой хрени кашляю, выпил кока‑колы, и мы оба забалдели в хлам.

В преддверии большой любви легкий интим перешел в тяжелый секс, нательный католический крест и шестиконечная звезда сплетались как родные, и в результате подданная США ушла от меня в шесть утра. Под одобрительным взглядом хозяйки дома, подсматривавшей в окно из гостиной.

Чудо случилось после обеда.

Вчерашнее ухаживание в виде пиццы, красного вина, мороженого и такси (все в двух экземплярах) пробило страшную дыру в моем бюджете. В карманах брякала мелкая мелочь и уныло шелестела последняя бумажка в сто жалких франков. Надо было каким‑то образом дожить еще четыре дня до даты обратного фиксированного билета, и дожить их желательно вместе с Дорис.

И вдруг около гостиницы «Карлтон» на той самой Круазетт я услышал священный позывной: «Добровинский! Это ты?!»

Клич исходил из нутра моего приятеля по институту, уехавшего в Израиль года за три‑четыре до того. Первые полгода Витя Вест писал друзьям довольно регулярно, но потом регулярность куда‑то делась, затем исчезла совсем, и мы поняли, что у нашего друга теперь все хорошо. История появления Вити в Каннах была просто прелестна. В Израиле выпускник ВГИКа через какое‑то время после переезда нашел богатого человека: грузинского еврея, крупного строителя, который бредил кино и Брижит Бардо. С мировой звездой он мечтал сделать известно что, но неизвестно как, не говоря уже о том, что непонятно где. Вместо несравненной ББ ему на стройках в свободных и оккупированных зонах попадались то ишаки, то палестинцы, то на худой конец верблюды с сабрами. Пара ишаков были, конечно, хороши, но до ББ не дотягивали… Тут и свела судьба Бориса и Виктора. Юный режиссер убедил строителя профинансировать фильм и запустить его на фестиваль в Канны, хотя бы вне конкурса. Поездка должна была привести продюсера к телу Бардо и голове Брижит. Фильм получился дешевый, но хороший, и за него было не стыдно. Строитель‑романтик помыл шею себе и режиссеру, и тут на его голову свалилась вся семья сестры, эмигрировавшая из Кутаиси. Двух племянников с одной женой, которая, по слухам, еще знала французский, немедленно включили в делегацию, перелетавшую Средиземное море. Остановилась вся эта бригада в гостинице «Карлтон», около которой мы и встретились. После получаса Витиных и моих воспоминаний о Москве и москвичах смышленый Боря, оценив мое финансовое состояние, сделал мне следующее предложение. Я обязуюсь в оставшиеся три дня развлекать двух племянников за его счет и за «серьезный» гонорар, в то время как тенгизовская жена‑переводчик с боссом ищут Брижит, а Витя раздает интервью и вообще звездит.

Старший брат Тенгиз куда‑то делся, а я тут же получил на руки младшего в очень интересном виде… Посередине набережной, в вакууме от шарахающейся от него толпы, стоял Гоги. Он был одет для майских Канн немного странновато. Синий шерстяной олимпийский костюм на металлической молнии и с надписью «СССР», лаковые белые туфли с длинным носом и твидовая кепка‑аэродром. Все это обмундирование торжественно прилипло с помощью пота «минутка» к голове, ногам и телу прямо перед гостиницей со стороны пляжа. Глядя на этот кутаисский смокинг, мне самому стало безумно жарко, и я предложил спуститься на пляж в полной уверенности, что около воды Гоги все‑таки хотя бы частично расчехлится. Однако мои надежды быстро захлебнулись в местном море. Гоги, следуя своей кавказской логике, наклонился к моему московскому эмиграционному уху и шепотом сказал: «Кофта не сниму. Фэстивал. Понимаеш? А я очэн, очэн волосаты».

Я не успел спросить, почему это надо говорить шепотом, в связи с тем, что в этот момент на пляже появилась Дорис. Надо сказать, что это были первые годы французского пляжного топлеса, который несколько лет назад начала продвигать в общество все та же ББ. Ее первым шагом в этом направлении были знаменитые металлические крышечки от пепси, которые на пляже в Сен‑Тропе заменили ей лифчик в положении «загар на спине». С тех пор крышечки до нашего с грузинским евреем появления около французских шезлонгов и матрасов не дожили ни у кого и стали явно архаизмом.

Гоги, увидев голосистую (в смысле топлес) американку, сосредоточился на изучении верхней части туловища девушки посредством тяжелого взгляда черного барана‑мериноса на соседскую стриженую овцу. Мало этого, с парнем начали происходить некие метаморфозы. Глаза стали быстро наливаться коктейлем «кровавая Мэри», а ноги в лаковых ботинках заскрипели в зыбучих песках каннского пляжа. — Как его зовут? — неожиданно выхрипел из себя шерстяной олимпийский костюм.

В это время любимая как раз показывала мне полуголых звезд под парасолями во главе с Марчелло Мастроянни. — Девушку? — на всякий случай переспросил я. — Девушку зовут Дорис.

Услышав свое имя, американка улыбнулась синему чучелу «СССР» и скинула занесенные ветерком на ее тяжело обнаженную калифорнийскую грудь песчинки. Гоги сместил кепку на свой довольно примечательный нос и продолжал стоя плавать в собственном поту, слегка раскачиваясь, как у Стены Плача. Грузинские глаза были по‑прежнему сфокусированы на выдающихся особенностях помощницы Бетт Дэвис. Девушка показывала мне, кто где лежит, спит и загорает вокруг Мастроянни. — Ти его имеешь, Сашико? — последовал новый вопрос.

Так как с именами, а заодно и с русским языком в еврейской части Кутаиси была явная напряженка и еще в связи с тем, что я в этот момент разглядывал великого итальянца, потребовалось еще одно уточнение: — Ты что, ку‑ку? Кого «его», Гоги?

И тут по пляжу прошел горько‑протяжный и никоим образом не подлежащий копированию мучительный кавказский стон: — Доррррриса, Сашико…

Понимая, что Гоги еще минут через десять просто рухнет в обморок от всего происходящего вокруг, я оторвался от Дорис и потащил подопечного в прохладу кондиционера.

Между тем дядя‑строитель, отчаявшись связать свою судьбу хоть на два часа с несравненной Брижит, решил подыскать себе блондозаменитель. Жена племянника, которая думала, что знает французский, так как до этого путешествия сто раз прослушала песню Адамо «Томба ля нежа», пыталась объяснить консьержу концепцию дядиного желания. Великий строитель хотел высокую французскую блондинку на вечер и «далее везде» до утра, но чтобы она сделала «что‑нибудь “тхакооое!..” » Что это, дядя объяснить не мог и не очень хотел. Зато сообразительный консьерж кому‑то что‑то объяснил по телефону. В половине двенадцатого ночи мы все — и сидящие в холле, и стоящие за стойкой — увидели скудно одетую грудастую белую шпалу в короткой юбке, которую торжественно вел в номер дядя Барух.

Дальше все пошло очень плохо. Как выяснилось позже, Франсуаза, не понимая толком, что от нее хотят сверхъестественного, приступила к работе.

Когда первый акт будущей трагедии был, к удовольствию Бори, завершен, мадемуазель, которой, согласно мутному технико‑экономическому заданию, требовалось чуть‑чуть пооригинальничать, не подозревая, что имеет дело с не совсем обычным пассажиром, решила продюсера поцеловать. Только что обслуженный Боря отбивался как мог, но девушка решила, что это часть игры и все‑таки быстро настигла расслабленного дядю в жгучем поцелуе. Молодость и тренированное тело взяли верх. Мало того, сохранив часть биологического имущества самого Баруха в своей очаровательной голове, она ему обратно во время поцелуя часть этого состава и передала.

….Просили «тхакооое!» — получите для разминки…

Результат? Обширный инфаркт. Скорая помощь. Объяснения бледных консьержа и Франсуазы с врачами, а также клиническая смерть бедного Баруха, сначала в номере, потом в холле и потом еще в машине. В шестьдесят лет с любовью не шутят. Особенно с грузинско‑французской.

Каннская медицина оказалась на высоте и героя‑любовника спасла. Через два дня, когда я пришел к нему в больницу, на кровати сидел древний старик и говорил чуть похожие на иврит слова: «Шена деда…» И еще что‑то неразборчиво. Вокруг стояли понурые родственники.

Еще через день грузинско‑еврейская делегация навсегда улетела в Израиль… Дорис вернулась к себе в Америку. Теперь она главный редактор известного глянца. С удовольствием время от времени видимся и болтаем о жизни… Дружу с ее мужем. Классный парень. Дизайнер. Бывает в Москве. — Гоги! А что с дядей? — спросил я.

Толстый (когда‑то худой) посмотрел на меня с удивлением: — Умер, да! Ми же говорили только что… — Да? А вы с братом что делаете? — продолжал я, обрадованный встречей со старым другом.

Гоги начал смотреть на меня с некой опаской: — Работаем. Строим. По всей Израиль строим. Саакашвили ушел, тепер в Зугдиди и Кутаиси будем строить! — А Витя как? Жив‑здоров? А Лола? — Жив, жив! Все жив. Я побежал, Сашико! Такой стресс, понимаешь, тебя увидел. Я побежал, дорогой! Заходи!

И все сто семьдесят кило в страхе от сошедшего с ума прямо в гостинице старого знакомого мгновенно испарились в холле «Хилтона». — Подожди! — крикнул я ему вслед. — А Дориса помнишь?

Но он уже был в крутящихся дверях отеля.

В этих же дверях я увидел возвращавшегося ко мне кишиневца…

«Какой ужас!» — подумал я.

Мама говорила, что румынский еврей заходит в вертящиеся вокруг своей оси двери после тебя, а выходит до.

Как всегда, мама была права.

Вечно молодой

Г.И.Ю.Р.