«Там явреи живут», — понизив голос, сообщала я маме, когда она вела меня из детского сада домой. Мы шли по темным заснеженным улицам, и окна подвалов светились не просто таинственно, а каким‑то прямо инфернальным светом. В конце 1950‑х, замечу, подвалы, чердаки и все, минимально пригодное для проживания, было заселено разнообразным людом. А в коммунальных квартирах не только жили впятером в одной комнате, но и умудрялись запихнуть туда понаехавшую из деревни в поисках работы и пропитания домработницу. Эти женщины буквально за еду и крышу над головой нянчили детей, мыли полы, ходили на рынок и варили борщи. Даже наша нищая семья (родители — студенты, бабушка — учительница музыки) могла позволить себе няньку, мою Аннушку, деревенскую старуху несказанной доброты и терпения. Аннушка на сохранившихся фотографиях всегда в платке, независимо от сезона, всегда с неуверенной улыбкой. Я вспоминаю ее смутно, но отчетливо помню свою любовь к ней и ее — ко мне.

В моем детстве, которое прошло в Марьиной роще, слово «еврей» звучало неприлично, вслух его, во всяком случае, не произносили. Наша улица Образцова — где сейчас находится редакция журнала «Лехаим», а раньше стоял мой деревянный двухэтажный дом — строго говоря, не относилась к Марьиной роще, которая официально начиналась сразу за Сущевским валом и поражала своим немосковским, нестоличным видом: маленькие частные домики с садиками, колонки на улице, удобства во дворе… Однако во времена моего детства нравы тут царили марьинорощинские, то есть злые, слободские (не город и не деревня), в том числе по части национального вопроса за словом в карман не лезли.

Тем не менее, несмотря на табуированность слова, евреев в квартале было много. Они селились тут с конца XIX века, а в 1926 году на средства марьинорощинских евреев появилась синагога — единственная в Москве, построенная именно как молельный дом. Синагога не сильно отличалась от окружавших ее бараков и деревянных домов, разве что покрашена была в веселый синий цвет, да на торце, обращенном во двор, можно было разглядеть звезду Давида.

В те идиллические в каком‑то смысле времена во двор синагоги можно было попасть спокойно, и я до сих пор помню этот двор, заросший травой и ромашками, как и «секретики», которые мы с подружками закапывали в мягкую землю.

Деревянное здание синагоги сгорело в 1993 году. Но тогда уже наступили новые времена, и вскоре на его месте отстроили шестиэтажный общинный дом. Бывший автобусный парк архитектора Мельникова стал называться лапидарно — Гараж — и был передан еврейской общине, а вокруг Гаража и общинного центра вырос целый еврейский квартал с поликлиникой, школой, бассейном, спортивными заведениями и магазинами. По нашим улицам стали расхаживать очень характерного вида люди, однако непривычно рослые, накачанные, с пейсами и в сопровождении стайки ребятишек, а также глубоко беременных жен. Как правило, все эти женщины изумительно красивы, величавы и спокойны, невзирая на кучу галдящих детей и младенца в коляске в придачу. Коляску обычно катит беременная жена.

Вначале простая марьинорощинская публика смотрела на них особо уважительно, видя в них иностранцев, но люди эти ходили по тем же улицам, заходили в те же магазины, что и коренные жители, и к ним быстро привыкли, как привыкли к киргизским девушкам на кассе. Кажется, местные обыватели проскочили важный этап атрибуции этих израильтян и американцев (а именно они на первых порах приезжали налаживать еврейскую жизнь): сначала это были иностранцы, коим дозволены любые причуды и любой внешний облик, а потом стали свои. Евреев наша простодушная публика в них так и не опознала: разве могли подлинные евреи, коих Марьина роща уж повидала на своем веку, выглядеть такими свободными, уверенными в себе?.. Разве могли они позволить себе так громко разговаривать на своем чуждом народу языке?..

А может, опознали, но смирились с тем, что «еврей» — больше не ругательное слово, а даже в каком‑то смысле козырное: вон как власти их внезапно полюбили. К тому же трудно практиковать бытовой антисемитизм по отношению к явным хозяевам жизни, а именно так выглядело новое еврейское общество, заполонившее улицы, над которыми витал неистребимый, казалось, дух антисемитизма.

Жизнь стремительно менялась. Наши пыльные унылые выселки вдруг стали почти что центром. В Гараж на модные выставки приезжали модные девушки, потом мельниковское здание занял Еврейский музей — и опять выставки, модная молодежь, как будто московская светская жизнь переместилась в еврейский квартал, будто слово «еврей» легализовано и больше не звучит неприлично. Ну разве что водитель трамвая постесняется и, объявляя остановку, скажет: «Центр толерантности», а вторую часть названия — Еврейский музей — опустит…

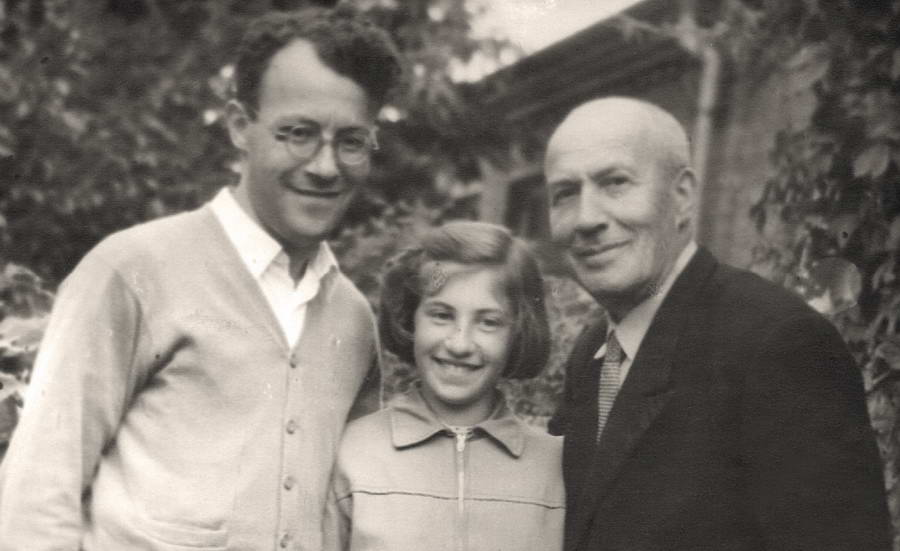

Толерантность — вещь хорошая, вот бы толику ее в машине времени подкинуть нам в коммуналку, в наш двор, в очередь за помидорами, всегда думаю я, когда слышу эти объявления. Меня часто спрашивают, как протекала еврейская жизнь в моей семье, и я всегда затрудняюсь с ответом. Сказать «никак» было бы слишком радикально: она все же теплилась, но исключительно за закрытыми дверями. Бабушка с дедом, хотя «исповедовали интернационализм», могли перемолвиться парой слов на идише, чтобы я не поняла (тщетные уловки!). Бабушка отлично готовила гефилте фиш, мои тетка с дядей пели песни на идише — но все это только и исключительно в узком кругу, за плотно закрытыми дверями. На старцев в длиннополых темных пальто, возвращающихся из синагоги и беседующих посреди улицы на непонятном языке, смотрели, как на городских сумасшедших. Национальной идентичностью никто не заморачивался: то ли толерантности не хватало, то ли идеалы интернационализма были удобнее для жизни, чем все эти тонкие материи, чем воспоминания о девочке Тине 14 лет, маминой двоюродной сестре из Житомира, погибшей в расстрельной яме…

Что касается меня, то, как только развеян был миф о зловещих подвальных обитателях, я узнала, что мы евреи: жизнь в коммуналке располагала к раннему просвещению по всем вопросам. Но и только. Никакие душевные струны ни на что во мне не отзывались: это была скучная бытовая подробность, вроде как в магазин пойти за сметаной (банку бери с собой, предварительно помыв) или же бабушкины привычные жалобы на соседей и на погоду. Я по национальности была москвичка, и точка. Еврейкой я себя чувствовала, если можно так сказать, от противного: когда сталкивалась с шипением про этих, которые всюду пролезут. В этих случаях ярость застила глаза, и все было очень просто: надо дать в морду (это трудно), стукнуть сумкой (проще), замахнуться и проорать что‑нибудь оскорбительное (можно матом). Эти нечастые, прямо скажем, случаи были территориально обусловлены и впечатались в память как сугубо марьинорощинское явление.

Поэтому когда в родных моих краях возник еврейский квартал, а местные жители, потомки гонителей моих предков, стали демонстрировать толерантность, показалось, что колесо цивилизации со скрипом стронулось и поехало в правильную сторону. Так же, как перестали коситься на евреев, привыкли к киргизкам и узбечкам, продающим овощи и фрукты, подшивающим брюки, делающим маникюр, принимающим вещи в химчистку. Можно сказать, что идеалы интернационализма, заменившие моим предкам все национальное, наконец‑то торжествуют. И слово «еврей» свободно звучит на улицах свободной столицы, и ни одному ребенку не придет в голову повторять мои глупые измышления про подвальных жителей, тем более что в подвалах никто больше не живет… И уж никто из моих земляков, верю, не употребляет нетолерантных выражений в обозначении представителей разных народов, заполнивших современную Москву.

Ну если только изредка, за закрытыми дверями и в узком кругу, в компании кошки и голодных тараканов.

Майсы от Абраши

Мои воспоминания из Советского Союза