Виталий Комар: «Вместо портрета Сталина мама повесила “Мону Лизу”»

Художник Виталий Комар, участник знаменитого дуэта Комар&Меламид, соавтор двух выставок, открывшихся в Москве, — о будущей ретроспективе, о порнографии в искусстве и о соц‑арте, на восприятие которого влияет актуальный контекст.

Ирина Мак → В феврале — марте ваши работы можно было увидеть в Москве одновременно в Мультимедиа Арт Музее (МАММ), где в рамках XI Фотобиеннале проходила выставка «Фотографии Микки в соавторстве с Виталием Комаром и Александром Меламидом», и в музее АРТ4, на большой выставке‑продаже. И, насколько я знаю, на будущий год намечена ваша с Меламидом большая выставка в Московском музее современного искусства (ММОМА).

Виталий Комар ← Мы перенесли ее на 2018‑й. Это должна быть ретроспектива, и если не включать в нее какие‑то знаковые наши c Аликом вещи, я против такой выставки. Многие из этих работ находятся в зарубежных музеях, некоторые из них сегодня бойкотируют Россию, но есть надежда, что к 2018 году ситуация изменится, и отношения станут лучше.

Виталий Комар ← Мы перенесли ее на 2018‑й. Это должна быть ретроспектива, и если не включать в нее какие‑то знаковые наши c Аликом вещи, я против такой выставки. Многие из этих работ находятся в зарубежных музеях, некоторые из них сегодня бойкотируют Россию, но есть надежда, что к 2018 году ситуация изменится, и отношения станут лучше.

ИМ → Коллективный автор Комар&Меламид перестал существовать в 2003 году. Как вы определите ваше индивидуальное искусство, то, что вы делаете вне дуэта?

ВК ← Мы и в прежние времена нередко работали индивидуально. Более того, были вещи и у Алика, и у меня, задуманные и сделанные поодиночке, но подписанные двумя именами. А в последние годы… Откровенно говоря, мы оба мечтали прожить вторую жизнь.

ИМ → В которой вы не вместе.

ВК ← Да. Хотя через несколько лет я понял, что все равно работаю в соавторстве с Комаром и Меламидом. Но есть новые проекты и новые вещи, и есть какие‑то повторы.

ИМ → Будете ли вы повторять что‑то для ретроспективы?

ВК ← У устроителей есть план повторить «Выбор народа» и провести новый социологический опрос, но не на тему станковой картины, а на тему публичного монументального искусства. В этом случае идея массового опроса и выяснения вкусов большинства населения становится более обоснованной. Все видят то, что на улице.

ИМ → Читателям я объясню, что речь идет о соцопросе, который вы с Меламидом провели в 1995 году, выясняя, какие картины предпочитают люди в разных странах. По итогам вы сделали «Любимую картину народа» и «Нелюбимую картину народа». В России «любимым» оказался голубой пейзаж с Иисусом, сидящим на камне, мишкой и пионерами, вскапывающими землю, а «нелюбимой» — угловатая абстракция.

ВК ← Все так, только мы составили список вопросов, а сами опросы проводились специалистами по опросам общественного мнения. Вопросы касались буквально всего — техники, размера картины, жанра, сюжета, стиля, манеры, текстуры, цвета и т. д. Голубой пейзаж выбрали процентов 60–70 опрошенных, а абстракцию 2–2,5 процента. Но в том проекте было противоречие: спрашивалось мнение масс по поводу картины, которая как бы висит в комнате. Новый опрос будет формулироваться иначе: «Какое изображение вы хотели бы видеть в публичном месте?» И вопросы будут немного пересмотрены.

ИМ → Когда человек признается, что хочет видеть дома пейзаж, мне кажется, он скорее формулирует свою мечту о рае, а обращаясь к абстракции, явно имеет в виду искусство.

ВК ← Отчасти вы правы, и каждый понял этот проект по‑своему. Мы хотели лишь показать, что хочет видеть большинство. Задача дать этому оценку, положительную или отрицательную, не стояла. Есть принцип демократии — большинство важнее меньшинства, проект был задуман как пародия на демократию в искусстве. Между прочим, в Америке большинство хотело видеть на картине семью на отдыхе, а в России — детей за работой.

ИМ → Вы будете делать этот проект вместе с Александром Меламидом?

ВК ← По идее — да, но мы с Аликом это еще не обсуждали. ММОМА может осуществить этот замысел и без нас, как кураторское дополнение к нашей ретроспективе. А что касается моих последних работ, то серию «Аллегории правосудия» я продолжаю делать под впечатлением от происходящего в России. В прошлом году в галерее Фельдмана в Нью‑Йорке была выставлена часть этих работ. На пригласительном билете был репродуцирован пляшущий с весами медведь. Знаете, в детстве у меня дома была бронзовая Фемида с весами. Мои родители привезли эту статуэтку из Германии.

ИМ → Я помню — они оба были военными юристами.

ВК ← Да, и после войны их послали в Германию — мне было четыре года. Взять меня с собой им не разрешили, я жил с дедушкой и бабушкой и, как только мама с папой уехали, перестал говорить. С четырех до шести не говорил совсем. И заговорил я, причем сразу довольно хорошо, на вокзале, когда мы встречали родителей. А они потом как‑то быстро развелись. Отец был красавец, стихи писал. У меня альбом остался — он подражал образу жизни офицеров в стиле лермонтовской эпохи. Были какие‑то любовные истории, и мать не простила. Мы даже не знали, где он, — деньги приходили с номерного почтового ящика. Когда я уезжал в Израиль в 1977‑м, в ОВИРе требовали разрешение на выезд от родственников, но я так и не смог найти отца. Во всесоюзном справочном бюро ответили, что такой на территории СССР не проживает и не похоронен.

ИМ → Вы уехали один?

ВК ← Да. Мама была коммунисткой, патриоткой, говорила, что ее похоронят рядом с бабушкой на еврейском кладбище в Востряково.

ИМ → Хотя семья не была религиозной?

ВК ← Нет, но субботу дед старался соблюдать. И когда Хрущев узаконил два выходных, он был счастлив. Дед увлекался искусством, собирал старые журналы по искусству и подписывался на новые. Дедушкины альбомы по искусству, дореволюционные, с золотым тиснением, я воспринимал как еще один семейный альбом. Я всегда понимал, что Караваджо — это тоже моя семья. У нас дома даже Шишкин висел — дед во времена НЭПа купил. Перед отъездом пришлось продать. В салоне на Октябрьской. Какие‑то копейки это стоило, рублей 300.

ИМ → Разрешение на выезд стоило больше. А откуда происходила семья деда?

ВК ← Было такое местечко в Белоруссии — Давид‑городок. После войны дед с братом своим даже ездили туда. Все сгорело. У деда был один мудрый брат — самый старший, Ефим Гельман, математик, окончил Сорбонну. И когда он вернулся в Россию, его сразу пригласили в Ленинградский университет, где он впоследствии и преподавал. Все, кто в начале войны оставался в Давид‑городке, включая мою прабабушку, погибли. А я стал художником, потому что в математике ничего не понимал. Но геометрию я любил и даже выдумывал свои новые доказательства разных старых теорем.

ИМ → Очевидно, что вы остаетесь советским художником, вас питает советская среда. И изобретенный в 1970‑х вами и Меламидом соц‑арт выглядел издевательством над официальным искусством и вообще над советской реальностью.

ВК ← Может быть, для кого‑то он так и выглядел, но когда мы начали соц‑арт, он был для меня самоиронией. Все, что мы делали, — это было о себе. Сахаров говорил: «Меня считают диссидентом, но ведь я лауреат Сталинской премии, я изобрел бомбу». В душе мы все были советскими людьми. В наших школах висели эти плакаты с лозунгом : «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» И мне хотелось освободиться от этого гипноза. Я в какой‑то момент понял, что все эти лозунги, шрифтовые плакаты, оформление праздничных шествий, перформансов, — это государственный концептуализм, соцконцептуализм, появившийся задолго до неофициального московского концептуализма. В музеях висел соцреализм, а на улицах был соцконцептуализм, выжившая ветвь авангарда, которую выдавили из музеев на улицу. До конца 1930‑х в оформлении праздников участвовали авангардисты — художники и архитекторы . Помните, у Маяковского: «Улицы — наши кисти. Площади — наши палитры».

ИМ → К слову, о соцреалистах: в эти дни в Историческом музее идет выставка Александра Герасимова, любимого портретиста Сталина.

ВК ← Лубочный, в общем, художник. Сергей Герасимов, его современник, был интереснее.

ИМ → Но выставка именно Александра, и в таком контексте ваш соц‑арт обретает новый смысл. Например, ваш с Меламидом двойной автопортрет в иконографии Маркса — Энгельса: в 1970‑х это казалось хулиганством, в перестройку над ним хотелось просто смеяться, в 1990‑х он стал классикой. А сегодня это снова актуальное искусство.

ВК ← Кроме Маркса и Энгельса были и другие «двуглавые орлы» коммунизма. На том профильном двойном автопортрете 1972‑го, один из вариантов которого был уничтожен на «Бульдозерной выставке», наши профили повторяли профили Ленина и Сталина. У меня у самого меняется восприятие наших работ, но у многих — нет. Я знаю совершенно серьезных людей, считающих наш соц‑арт карикатурой. Я не хочу никого переделывать, но с этим упрощением категорически не согласен — для меня метафизика соц‑арта иная.

ИМ → Скорее, он близок поп‑арту — Уорхолу, им всем.

ВК ← Среди поп‑артистов были и те, искусство которых называли одно время модным термином «концептуальный поп». Например, автор «LOVE» — Роберт Индиана. Я знал не только его, но и Джеймса Розенквиста, Джаспера Джонса и других. И, конечно, Энди Уорхола. Его выставлял Рональд Фельдман, который выставлял и нас с Аликом. А знаете, что произошло с ними? Все считали их творчество пародией на рекламу, и изначально они соглашались. Сейчас многих художников уже нет, а кто жив, например Джаспер Джонс, о старых своих утверждениях забыл и говорит, что был чистым живописцем, находился в поиске композиции, цвета, формы… Вышел из образа трикстера а‑ля Марсель Дюшан и примерил на себя роль творца. Возвращаясь к поп‑арту — конечно, у американцев не было изначально тоталитарной пропаганды в нашем понимании, у них была тотальная реклама.

ИМ → Пропаганда — та же реклама.

ВК ← Именно! После нашего соц‑арта это стало понятно многим. По структуре пропаганда советская была похожа на американскую рекламу. Я называл советскую пропаганду «рекламой идеологии», а западную рекламу— «пропагандой консюмеризма». Более того, этот рекламный принцип — заставить тебя что‑то сделать или купить — сближает рекламу и пропаганду с порнографией. Порнографическое искусство — единственное, где зрителю хочется повторить то, что изображено.

ИМ → Таким образом, кондовый соцреализм Александра Герасимова есть…

ВК ← …сублимированная порнография!

ИМ → Для порнографии нет запретных тем — но она сама под запретом. А тогда разве допустимо вешать в музее портреты Сталина? Разве что рядом с портретами его жертв.

ВК ← В свободном обществе все можно, и в Америке могут выставить кого угодно: и последнего мракобеса. Конечно, контекст важен. Я, например, задумал проект с акварелями Гитлера. Как‑то во Флоренции в 1980 х посреди улицы я увидел плакат — «Watercolors of Hitler». Купил каталог. Работы очень сухие, среднего уровня архитектурная графика — он же поступал на архитектурный факультет Венской академии. Но меня поразил в этих акварелях какой‑то потусторонний контраст: стаффажи — фигурки, которые рисуют для оживления пейзажа, у него — страшные существа, какие‑то жуткие насекомые. Гитлер в тот период обитал в ночлежке, и он организовал ее обитателей для уличной продажи его акварелей. Стал зарабатывать. Выступать перед этими бездомными, которые на него молились. А потом пошло‑поехало. И у меня родилась идея построить на контрасте этих чудовищных стаффажей и скучного архитектурного фона проект. Вообще, я уверен, что контраст — движущая сила всякого процесса. Контраст покоя и движения, горячего и холодного… В пейзажах Гитлера контраст чудовищной скуки и скучающих чудовищ доведен до абсолюта.

А по поводу Сталина… У нас дома его портрет висел. Раньше был портрет отца, а когда родители развелись, мама повесила Сталина, в той же антикварной раме. Он висел, пока однажды, после смерти Сталина, не пришла мамина подруга и не принесла газету: «Сонька, смотри, что написано!» Я даже запомнил цитату: «В связи с этим следует считать неправильным известное положение товарища Сталина о том, что по мере построения социализма классовая борьба усиливается». Мама вскрикнула: «Это провокация!» Стала читать, и в какой‑то момент газета выпала у нее из рук. А тогда широко отмечался юбилей Леонардо да Винчи. И вместо Сталина мама вставила в раму репродукцию «Моны Лизы». Портрет висел над моей кроватью. В ту зиму я много болел, помню — лежу с температурой и вроде помню Сталина над кроватью, а смотрю — «Мона Лиза». Много лет спустя, увидев работу Марселя Дюшана, с усами, пририсованными «Джоконде», я подумал — вот он, мой детский кошмар.

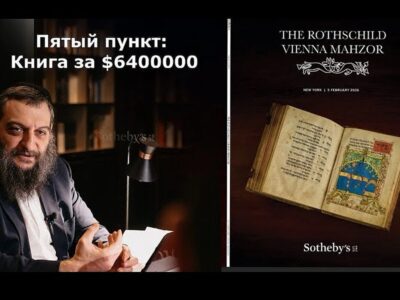

Пятый пункт: Убить дракона, или книга за $6400000

Русское еврейство накануне погромов