Труды и дни Шимона Дубнова глазами современного историка

160 лет назад родился историк и публицист Шимон Дубнов

Архитекторами еврейской историографии принято считать немецко-еврейского историка Генриха (Гирша) Греца (1817–1891), русско-еврейского Шимона (Семена) Дубнова (1860–1941) и трудившегося многие годы в Соединенных Штатах Сало Барона (1895–1989). Из этих троих фигура Дубнова в наибольшей степени привлекала и привлекает внимание ученых и публицистов. И это не случайно. Дубнов – автор 10‑томной «Всемирной истории еврейского народа» (недавно переизданной издательством «Мосты культуры»), выдающийся представитель и выразитель еврейской диаспоры, теоретик диаспорального национализма, общественный деятель, политик и мемуарист. Его смерть в огне Катастрофы стала символом трагедии всего восточноевропейского еврейства.

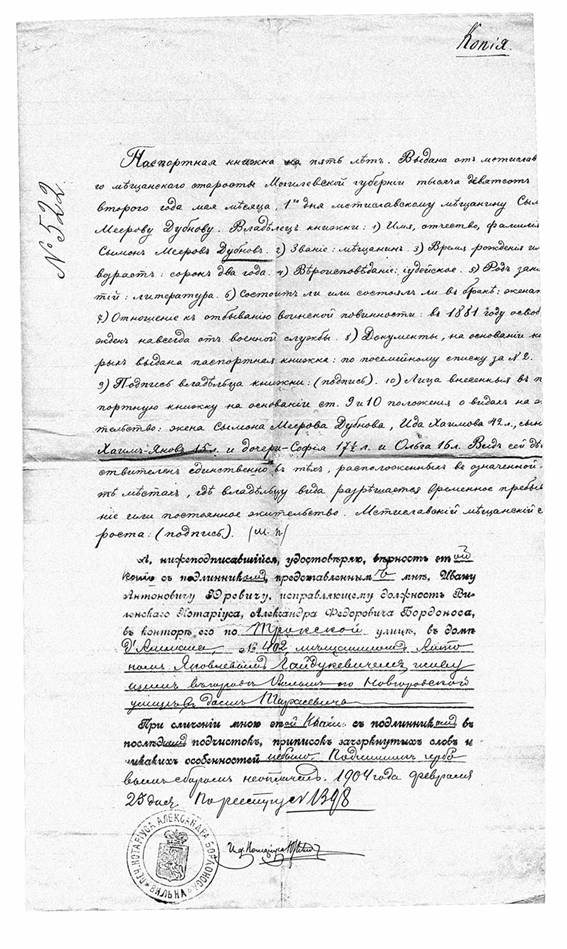

Паспортная книга Семена Марковича

Дубнова. 1904 год

Отныне мы имеем научную (или «почти» научную – о чем ниже) биографию Дубнова, написанную петербургским историком Виктором Кельнером . Перед автором стояла очень непростая задача: необходимо было освоить и ввести в научный оборот широкую и разнообразную источниковую базу. Творческое и эпистолярное наследие Дубнова огромно и разбросано по архивам разных стран: Российский государственный исторический архив и Отдел рукописей Российской национальной библиотеки в Петербурге, Государственный архив РФ и Архив Академии наук в Москве, Библиотека Академии наук Украины им. В.И. Вернадского в Киеве, Центральный архив истории еврейского народа и Отдел рукописей Библиотеки Еврейского университета в Иерусалиме, Институт еврейских исследований в Нью-Йорке. «Фактически нет, – отмечает Кельнер, – ни одного тематического законченного круга источников, который бы полностью находился в одном из этих архивов». К тому же эти материалы, как и труды Дубнова, написаны на разных языках: русском, немецком, иврите, английском.

В ходе работы Кельнер пришел к пониманию предела своих возможностей, о чем откровенно сообщает читателю: «Одному исследователю не под силу освоить весь комплекс источников, осмыслить во всей полноте и многообразии историю становления и эволюции его (Дубнова. – А. Л.) научных и политических взглядов». В результате автор сосредоточился главным образом на «русских» аспектах деятельности Дубнова, попытался осветить его путь как историка российского еврейства, публициста и общественного деятеля.

Еще одну проблему, которая с неизбежностью встала бы перед любым автором, взявшимся за создание биографии Дубнова, можно с известной долей приблизительности определить как методологическую. Дубнов оставил три тома воспоминаний, куда вошли и обширные фрагменты дневников ученого . Эти мемуары обладают необыкновенной силой интеллектуального, нравственного и эмоционального воздействия. Тем не менее Кельнер смог преодолеть обаяние дубновского ви́дения и представить собственное прочтение биографии и трудов великого историка. Среди привлеченных автором монографии «альтернативных» эпистолярных и мемуарных документов – целый комплекс материалов, связанных с именем вольного и невольного соперника Дубнова, историка и журналиста Саула Гинзбурга, воспоминания дочери Дубнова – Софьи Дубновой-Эрлих, мемуары и дневники Матвея Кагана, письма Марка Вишницера, Семена Фруга, Хаима Житловского, Семена Ан-ского, Генриха Слиозберга, Шмуэля-Лейба Цитрона, Залмана Шазара (Рубашова) и многих других.

О выходе биографа за пределы парадигмы «Дубнов о Дубнове» недвусмысленно сигнализирует уже первая глава монографии, «Корни», где Кельнер касается (опираясь на работы известного историка Самуила Городецкого) генеалогии рода Дубновых, возводя его к знаменитому средневековому талмудисту, известному под акронимом Маараль из Праги. Сам Дубнов, начавший в мемуарах свою родословную с кануна присоединения земель Речи Посполитой к Российской империи, ни словом не обмолвился о знаменитом пращуре, вошедшем в еврейскую, а позднее и в европейскую литературу как легендарный создатель Голема. Размышляя, чем было вызвано подобное «пренебрежение», Кельнер пишет: «Сомнительно, чтобы семейное предание не сохранило имя этого великого предка» – и делает вполне логичное предположение, что, не имея доказательств, «Дубнов как ученый не желал уподобляться тем… которые смело возводили свое происхождение к святым мученикам Средневековья, великим раввинам, талмудистам и штадланам».

Впрочем, один момент в этой главе вызывает недоумение. Представляя достаточно известную историю формирования юного Дубнова, его отношения к еврейской ортодоксальной традиции, говоря о литературе, которая повлияла на миросозерцание Дубнова и тысяч других еврейских юношей и девушек, Кельнер утверждает, что «невозможно дать объективный ответ на один из коренных вопросов еврейской истории в России конца XIX – начала XX века: почему значительная часть еврейской молодежи пренебрегла национальными интересами и ушла в русское революционное движение». Странная позиция для исследователя, ведь разнообразные ответы на этот вопрос можно найти в богатой мемуарной и исследовательской литературе. Здесь нет возможности рассматривать эту важную проблему, отметим лишь, что в период интеллектуального и идейного формирования Дубнова еврейское национальное движение в России еще практически отсутствовало, и именно народничество давало мыслящей еврейской молодежи возможность выразить свое неприятие существующих порядков. Возникшие же в начале 1880‑х годов палестинофильские общества, к которым примкнул любимый брат Шимона Вольф, были достаточно маргинальны, и не они определяли погоду в среде народившейся русско-еврейской интеллигенции.

Обширная вторая глава посвящена 1880‑м годам – десятилетию, проведенному Дубновым в Петербурге. Оказавшись в столице империи, провинциальный юноша за несколько лет становится одним из ведущих авторов русско-еврейских изданий. Он пишет на историко-философские темы, публикует статьи и по актуальным вопросам: эмиграция, обнародование «Временных правил», означавших переход правительства Александра III от политики интеграции прежнего царствования к мерам, направленным на сегрегацию российского еврейства. В те же годы Дубнов начинает исследование по истории хасидизма, занимается историей лжемессианства, выступает как переводчик. Жизненный и творческий опыт, приобретенный в этот период, подготовил Дубнова к осознанию его предназначения. В начале 1892 года он записал в дневнике: «Моя цель жизни выяснилась: распространение исторических знаний о еврействе и специальная разработка истории русских евреев. Я стал как бы миссионером истории» . Странно, что эта цитата не вошла в основной текст – ведь именно она использована Кельнером в названии его книги. Однако эту фразу можно найти лишь в приложении, в хронике жизни и деятельности Дубнова.

Одесскому периоду (1890–1903 годы) жизни Дубнова посвящены третья и четвертая главы. Именно тогда историк обратился к еврейской общественности с призывом начать изучение истории русских евреев, сформулировал основные положения своей исторической концепции и начал работу над «Письмами о старом и новом еврействе», где обосновал идею еврейской автономии. Как отмечает Кельнер, историзм Дубнов «провозгласил национальной идеей. Автономизм, истоки которого ученый находил в исторической традиции еврейского общинного самоуправления, он сделал идеологией борьбы народа в диаспоре за гражданское и политическое полноправие».

Кельнер пишет об Одессе конца XIX века как о городе, «превратившемся в южную столицу империи». Но он явно преувеличивает роль Одессы того времени. Расцвет Одессы как города и порта пришелся на более ранний период: дореформенную и первые десятилетия пореформенной эпохи. После погромов начала 1880‑х годов в связи с напряженными межнациональными отношениями, а также по экономическим причинам Одесса вступила в полосу затяжного кризиса .

Пятая глава книги, «На идейных баррикадах», представляет Дубнова как политика, состоявшегося в канун и во время революции 1905–1907 годов, создателя и идеолога Еврейской народной партии (Volkspartei). В последующих главах детально прослеживается работа Дубнова над его историографической концепцией, рассказывается об общественной деятельности историка. Подробно описана семейная драма Дубновых – крещение их дочери Ольги. Этот факт повлиял на оценки историком событий современности и далекого прошлого. В его письме «Об уходящих (Декларация о выкрестах)» замешано и личное чувство.

Одни из самых интересных страниц книги посвящены работе Дубнова в 1919–1920 годах в Комиссии для издания документов о ритуальных процессах в России. В работе Комиссии приняли участие как русские историки, так и еврейские, однако в процессе деятельности выявились принципиальные разногласия между ее участниками. Как замечает Кельнер, одна часть Комиссии желала опубликовать документы по ритуальным процессам лишь как «материал для размышления», другая же стремилась еще раз доказать всю абсурдность векового заблуждения. И все же Комиссия прекратила свое существование не из-за внутренних расхождений, а из-за стремления новых властей взять под жесткий контроль все еврейские организации, в том числе научные. Работая в Комиссии и тесно соприкасаясь с монархически и консервативно настроенными историками, Дубнов осознал, что «русское профессиональное сообщество не готово включить в свои ряды еврейских собратьев, а многие его представители опутаны антисемитской мифологией». Этот вывод, увы, не потерял актуальности и в наши дни.

Седьмая глава заканчивается эмиграцией Дубнова и его жены из большевистской России в апреле 1922 года. Завершающая глава, «В европейских сумерках», посвящена последним годам жизни ученого, его трудам и дням в европейских странах: Литве, Германии и, наконец, в Латвии, где он обрел мученическую смерть и научное бессмертие.

Одно из достоинств работы Кельнера – реконструкция отношений Дубнова с людьми, окружавшими его в разные периоды жизни: Авраамом Гаркави, Ахад а-Амом, Юлием Гессеном, Шолом-Алейхемом, Ароном Перельманом, Хаимом-Нахманом Бяликом, Моше-Лейбом Лилиенблюмом, Бен Ами и многими другими публицистами, писателями, учеными. Описаны в книге и контакты, которые сложились у Дубнова с издательством «Брокгауз и Ефрон», выпускавшим «Еврейскую энциклопедию», с издательством «Мир», надеявшимся на его участие в многотомной «Истории еврейского народа». Кельнер не только перечисляет основные вехи биографии Дубнова, но и передает саму атмосферу эпохи.

Дубнова как человека и историка подчас отличала редкая прозорливость. Уже в 1918 году он высказывает убеждение, что общество, построенное на отрицании демократических принципов, рано или поздно придет к возрождению крайних форм национализма, к государственному антисемитизму, что национальная еврейская жизнь в России будет уничтожена. Дубнов сразу и однозначно не принял власти большевиков и приложил немало усилий, чтобы покинуть Советскую Россию. Точно так же, как в 1922 году он оставил Петроград, после прихода к власти в Германии нацистов он был вынужден покинуть Берлин и переехать в Ригу. На момент вторжения гитлеровцев в Польшу Дубнов имеет на руках американскую визу, но принимает решение остаться в Латвии. Американским друзьям, с нетерпением ожидавшим его, он пишет: «Поездка за океан более опасна для моего душевного равновесия, чем пребывание здесь… Балтийские нейтральные страны могут пока быть более спокойными, чем другие». В другом письме он сообщал, что далек от окружающей его «панической атмосферы»: «Я борюсь с этими паникерами, которые лишают нас последних запасов энергии». Однако уже через несколько месяцев Советский Союз аннексирует страны Балтии, а через год вермахт войдет в Ригу.

Немало биографов Дубнова задавались вопросом: почему он не уехал ни в Америку, ни в Палестину? Традиционный ответ, повторяемый Кельнером, гласит: «Он остался со своим народом». Однако, скорее всего, на сей раз чувство прозорливости изменило восьмидесятилетнему ученому, который оказался заложником своей теории о «вечном народе». Историк не пророк, его взоры обращены в прошлое. Он, как и другие смертные, нередко ошибается в оценке происходящего и прогнозах на будущее. Младший современник Дубнова, крупнейший еврейский историк Сало Барон, считал, что включение в состав Третьего рейха новых земель с проживающими на них народами превратит Германию в многонациональную державу и укрепит в ней начала толерантности! Он также оставался в плену созданной им «антилакримозной» концепции еврейской истории. В то время он еще, разумеется, не знал, что через 20 лет ему предстоит быть свидетелем обвинения на процессе Эйхмана. Впрочем, Барон взирал на разворачивавшуюся трагедию из-за океана. Трагедия же Дубнова была и трагедией европейского еврейства, истории которого он посвятил всю жизнь, и в этом высоком смысле он действительно остался со своим народом.

Работа Кельнера, как любой фундаментальный труд, не лишена неточностей. Так, сообщая о гибели зятя Дубнова, одного из руководителей польского Бунда Генриха Эрлиха, автор пишет, что тот погиб в декабре 1941 года в куйбышевской тюрьме. Это мнение, бытовавшее в литературе, опирается на лживую ноту МИД СССР о казни Эрлиха и Алтера за «систематическую предательскую деятельность», выразившуюся в призыве «прекратить кровопролитие и немедленно заключить мир с фашистской Германией». Однако публикация рассекреченных архивных документов свидетельствует, что Эрлих покончил с собой 14 мая 1942 года в Куйбышевской тюрьме НКВД .

Другой момент, которого хотелось бы коснуться, относится к частому употреблению Кельнером прилагательного «идишистский» для характеристики автора, писавшего на идише, или издания на этом языке. Однако в современной исследовательской литературе используется более адекватный термин «идишский»: идишская газета «Дер Фрайнд», классик идишской литературы Менделе Мойхер-Сфорим и т. д. Идишист же – это исследователь идиша или тот, кто является сторонником использования именно этого языка (а не, скажем, иврита) в различных еврейских культурных и общественных начинаниях. Именно таких взглядов придерживался, скажем, знакомый Дубнова Хаим Житловский; на такой позиции стоял и Бунд.

Семен Маркович Дубнов. 1898 год

В современной российской иудаике Кельнер зарекомендовал себя как тонкий и вдумчивый источниковед, выявивший, опубликовавший и прокомментировавший множество материалов, посвященных русскому еврейству. Новая книга – еще одно подтверждение его источниковедческой квалификации. Несколько слабее историографическая часть. Свою книгу Кельнер характеризует как первую научную биографию Дубнова – однако она больше напоминает научно-популярные жизнеописания из серии «Жизнь замечательных людей».

Академический анализ творчества «миссионера истории», несомненно, требует определить место Дубнова и его наследия в современной историографии. Скажем, Дубнов был первым, кто описал с научных позиций возникновение и развитие хасидизма и жизнь его основателя Бааль-Шем-Това. После него к этому вопросу обращались и по сей день обращаются многие исследователи. Однако без всяких объяснений автор выводит за рамки своей книги крайне важный аспект: насколько разделяются современной историографией взгляды Дубнова на хасидизм – как, впрочем, и на иные темы, которых касался Дубнов-историк. Ведь целый ряд оценок и выводов Дубнова, касающихся хасидизма, еврейского самоуправления в Речи Посполитой, причин и инициаторов погромов в Российской империи, подвергнуты серьезной переоценке историками следующих поколений, опиравшимися на новые источники и пользовавшимися иными методами. И это ничуть не принижает роль «миссионера истории». В современной российской историографии, например, переосмыслены многие трактовки Карамзина, Соловьева или Ключевского, что не мешает им оставаться общепризнанными классиками исторической науки.

Ничего не сказал Кельнер и о том, как сегодняшняя иудаика относится к дубновской «биосоциологической» концепции, к его интерпретации еврейской истории как процесса смены господствующих национально-культурных центров. А ведь это основа автономистской концепции Дубнова: на каждом историческом этапе своего рассеяния еврейский народ, по мнению историка, имел центр, который «по интенсивности своей внутренней жизни и широте национально-культурной автономии стоял выше других центров и влиял на них». По сути, отсутствует в книге и научная оценка Дубнова как политика и создателя теории автономизма для восточноевропейского еврейства.

Наконец, нерешенной остается проблема, обозначенная израильским историком Авраамом Гринбаумом, утверждавшим, что Дубнов не реализовал свое намерение создать opus magnum, посвященный истории польско-русского еврейства . С этим мнением Кельнер не согласен. Однако некоторые приводимые им факты позволяют думать иначе. В 1900 году сорокалетний Дубнов составил план на оставшуюся часть жизни. В 1906‑м он намеревался приступить к своему, как он писал, «последнему труду» – «Истории русских евреев», работе над которой хотел посвятить четверть века. Но этот замысел осуществлен не был.

Однако, высказывая все эти сомнения, нельзя забывать, что труд Кельнера – плод многолетнего научного творчества, неустанного поиска в архивах разных стран, каждодневного погружения в эпоху, когда жил и погиб великий историк. Еще несколько лет назад такая книга вряд ли могла быть написана. Монография Кельнера не только доказательство таланта и трудолюбия ее автора – это свидетельство успехов возрождающейся российской иудаики в целом. Автор книги мог бы сказать вслед за древними: «Feci quod potui, faciant meliora potentes». Придет новое поколение исследователей, и, может быть, ему удастся что-то сделать лучше и иначе.

(Опубликовано в №216, апрель 2010)

Первая мировая война и евреи Российской империи

Запретить или разрешить?