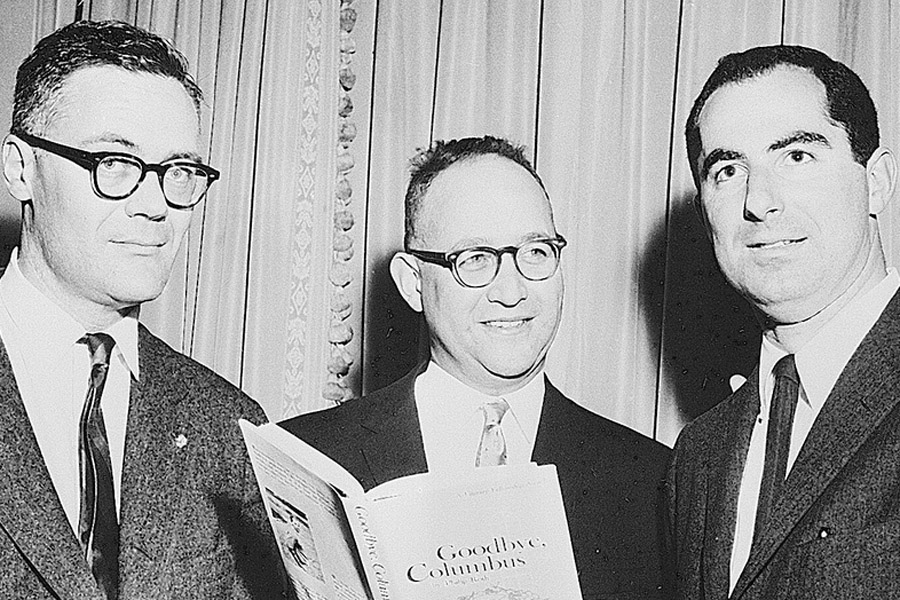

В этом году исполняется пять лет со дня смерти Германа Вука (1915–2019) — романиста, драматурга, сценариста, радиоведущего. Сей долгожитель — фигура в американском культурном пространстве значительная. Книги Вука переведены на три десятка языков. Роман «Бунт на “Кейне”» (1951) удостоен Пулитцеровской премии и трижды экранизирован. Последняя версия показана на Венецианском фестивале в 2023 году. В «Бунте на “Кейне”» Вук конвертировал в беллетристику опыт, полученный им во время Второй мировой войны, когда он служил офицером на Тихоокеанском флоте.

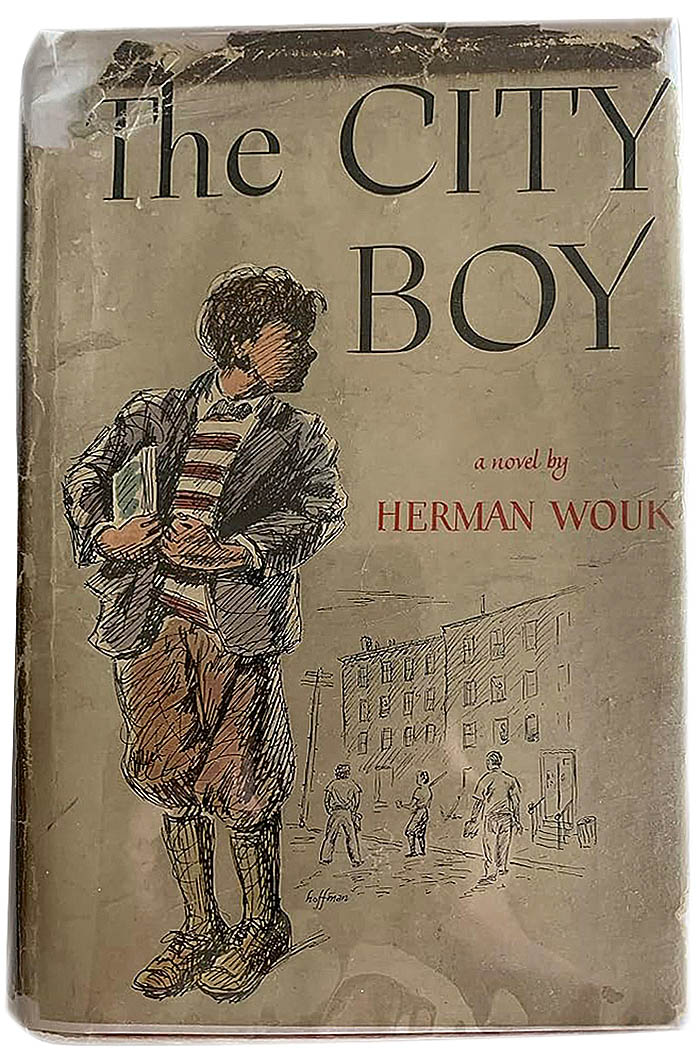

Но я хочу рассказать о другом его романе — «Городском мальчике» (1948), чтении для подростков. Герой романа Герби Букбайндер — одиннадцатилетний еврейский мальчик, живущий в Бронксе в конце двадцатых годов прошлого века. Родители Герби — эмигранты из Российской империи. Герби Букбайндер относится к первому поколению евреев, родившихся в Америке.

Роман полон теплоты и улыбки. Действие начинается с маленькой трагедии: учительница, в которую влюблен Герби, вышла замуж. Но жизнь не терпит пустоты, и влюбчивый мальчик тут же, на следующей перемене, замещает «изменившую» ему училку новой, на сей раз десятилетней, подружкой Люсиль Гласс. Роман с ней сопряжен со взлетами и падениями, подвигами, преступлением, раскаянием, наказанием. Критики хором отмечают близость «Городского мальчика» к «Тому Сойеру». Один из них сказал: если бы Марк Твен прочел, ему бы понравилось. Вот образец афоризмов, на которые Вук горазд:

Разница в возрасте выполняет у детей почти ту же полезную функцию, что разница доходов у взрослых. Это надежный способ установить шкалу высокомерия.

В качестве трейлера — три эпизода из жизни Герби Букбайндера с минимальными комментариями. Первый — для демонстрации юмора Вука, два других посвящены религиозной жизни одиннадцатилетнего героя: в одном из них Герби выступает как религиозный мыслитель и отважный полемист, во втором — испытывает неожиданное мистическое переживание. И о дорогих для него вещах Вук умеет писать с юмором: это его визитная карточка.

Генерал Грант и генерал Ли

Миссис Горкин, та самая учительница, что нанесла Герби сердечную рану, сочинила пьесу о капитуляции южан в Гражданской войне и поставила школьный спектакль. Генералы Грант и Ли — полководцы, возглавлявшие враждующие армии: Грант — армию северян, Ли — южан. Мистер Гаусс — директор школы. Ленни (Леонард) Кригер — рослый, сильный и ловкий мальчик, признанный лидер, двоечник и второгодник — отравляет жизнь маленькому, толстенькому и неуклюжему Герби, отличнику с творческим умом и фантазией. Ленни придумал для Герби унизительное и приставшее к тому, как банный лист, прозвище: «генерал Помойкин». На генеральной репетиции Герби случайно узнаёт, что в ножнах сабли генерала Ли есть защелка, которая запирает саблю в ножнах. Знание — сила.

Возвратясь в классную комнату, Герби Букбайндер немного воспрянул духом. На его парте лежал костюм для школьного спектакля: генеральская шапка, долгополый сюртук с медными пуговицами и — не поверите! — самая настоящая сигара. В честь Дня памяти павших ему предстояло сыграть роль генерала Улисса С. Гранта в «Капитуляции при Аппоматтоксе» <…>

Большую роль Гранта кому и доверить, как не Герби: за словом в карман не лезет и любит порисоваться. Вот над Робертом Э. Ли пришлось поломать голову. Наконец миссис Горкин нехотя поручила роль Ленни Кригеру, несмотря на его низкую успеваемость и грубый нрав, зато он был выше всех и имел статную фигуру, необходимую для генерала Ли, которого миссис Горкин, заодно со многими историками, считала истинным героем разыгрываемых событий.

Когда было уже слишком поздно менять актеров, она не раз жалела о своем выборе. Выходы, уходы, воинственные жесты — все это получалось у Ленни по‑американски патриотично и ярко, но он все время забывал роль, а те слова, что все‑таки приходили ему на память, он отрывисто жевал углом рта. По всей видимости, считал, что внятная речь запятнает его мужское достоинство. Внушениями, угрозами и мольбами миссис Горкин удавалось за репетицию выжать из него несколько разборчивых реплик; на следующий день Роберт Э. Ли снова разговаривал как нашкодивший ученик, который бубнит: «Бросаться ластиками нельзя, бросаться ластиками нельзя». Но отступать было некуда. Миссис Горкин велела Герби, помимо роли Гранта, выучить роль Ли и подсказывать Ленни по мере надобности <…>

Восемь мальчиков несли костюмы и реквизит, взятые миссис Горкин напрокат в одном из магазинов в центре города. Полная экипировка досталась только Гранту и Ли. Второстепенные персонажи были обозначены кто шапкой с козырьком, кто мундиром, кто пистолетом. В целях экономии двум начальникам штабов, четырем ординарцам и нескольким малозначительным генералам предстояло обойтись двумя комплектами военной формы <…>

В крошечной уборной, сбоку от сцены, мальчики облачились в костюмы. Вскоре Ленни предстал горделивым, доблестным полководцем, с благородной седой бородой, которая цеплялась резинками за уши. А вот Грант получился неказистый. На узких плечиках и пухлом теле Герби сюртук с медными пуговицами обвис и потерял свое великолепие. Шапка с галуном съехала на уши. Герби походил на сына швейцара в отцовских обносках. А самое ужасное — для Герби‑генерала, вероятно, забыли заказать растительность на лицо. Из этого клоунского наряда выглядывала кругленькая, гладенькая, розовенькая рожица с торчащей сигарой <…>

Генерал Роберт Э. Ли имел столь неотразимый вид, что его появление было встречено овацией.

— Полагаю, я не слишком опоздал, генерал Грант, — пробурчал он, и даже сидевший в пяти футах мистер Гаусс едва расслышал его. Ленни вовсе не трусил. Просто ему было противно перед знакомыми мальчишками четко и правильно выговаривать слова и тем самым пятнать свою мужскую честь. Ленни очень нравились форма и сабля, и он с наслаждением щеголял перед школой. Ему больше ничего и не надо было, а миссис Горкин — перебьется.

Спектакль шел своим чередом: генерал Грант сотрясал своими репликами оконные стекла, а генерал Ли доверительно сообщал ответные реплики ординарцу справа (в сторону от зала), поскольку имел привычку разговаривать правым углом рта. То есть зрители столкнулись с неожиданной трактовкой образа Роберта Э. Ли как человека застенчивого и тугого на ухо. Миссис Горкин успела переписать текст пьесы так, чтобы зрители уловили смысл происходящего и без слов генерала Ли, однако попеременные крики одного героя и бормотание другого, безусловно, вызывали недоумение. Наконец мистер Гаусс не выдержал.

— Говорите громче, генерал Ли, вас никто не слышит, — вмешался он, и по рядам прокатилась волна хихиканья.

Точно ужаленный, Ленни зычно выпалил:

— Сэр, сдавая эту саблю, я вручаю вам оружие Юга, но не его душу.

История с саблей, сопровождаемая волнующими воображение словами, — популярный исторический миф, вроде выстрела «Авроры». Этой интересной теме посвящена дискуссия между мистером Гауссом и миссис Горкин. Мистер Гаусс против фальсификации истории. Скучный человек, он поборник скучных истин и не позволит морочить детям голову: немедленно изменить эту сцену. А миссис Горкин — поэтическая натура, она за возвышающий обман, кроме того, это полезно для нравственного и патриотического воспитания, и она готова рыдать. А вот этого мистер Гаусс не переносит: ладно, пущай сдает саблю и говорит возвышенные речи — женские слезы смывают все его аргументы.

Реплика в сторону: душа Юга и вправду не вручена северянам, она по‑прежнему жива — в этом может убедиться каждый путешественник по мемориальным местам Конфедеративных Соединенных Штатов Америки.

Итак:

— Сэр, сдавая эту саблю, я вручаю вам оружие Юга, но не его душу. — Он взялся за рукоять, дернул со всей силы и волчком крутанулся вокруг своей оси. Сабля надежно сидела в ножнах.

Он обомлел. Снова приналег на рукоять — ни с места. В зале раздались смешки. Ленни набрал в грудь побольше воздуха.

— Сэр, — заорал он, — сдавая эту саблю, я вручаю вам оружие Юга, но не его душу. — При этом Ленни начал терзать эфес обеими руками, натянул ремень на грудь, мундир и рубаха задрались и обнажили живот.

— Оставьте себе свою душу, — произнес озаренный вдохновением Герби, — с меня довольно и сабли.

Зал покатился от хохота. Миссис Горкин чуть ли не визжала из уборной: «Расстегни ремень! Расстегни ремень!» Ленни совсем потерял голову в схватке с саблей и начал поругиваться. Мистер Гаусс решительно встал с кресла. Тут Герби, окрыленный успехом, поднял руку и выкрикнул:

— Одну минуту, генерал.

Смех оборвался, Ленни выпучил глаза от удивления. Герби протянул руку к генералу Ли, взялся за эфес и легко, как по маслу, вытащил клинок. Зал ахнул от неожиданности. Герби обернулся к своему ординарцу и заботливо приказал:

— Подайте генералу Ли чашку кофе. Похоже, он ослаб от голода.

Под гром возгласов и аплодисментов, последовавших за этой эффектной сценой, мистер Гаусс шагнул вперед и пожал победителю руку. Спектакль закончился, успех был полный.

С четырех до половины восьмого вечера Ленни пролежал в засаде у дома 2075 на улице Гомера, поджидая возвращения Герби домой. В результате он остался без ужина — только и всего. Герби пришел домой в шесть — через подвал дома 2042 по улице Теннисона, откуда вел ход в подвал его дома. Генерал Помойкин переиграл генерала Ли по всем статьям.

Эпизод вполне в духе «Тома и Джерри».

Следит ли Б‑г за еврейскими газетами?

Спор о сущности и возможностях Б‑га бушевал, как пламя, несколько часов кряду, а разгорелся он, как костер на пустыре, от обрывка газеты, напечатанной на иврите.

В Бронксе ребята всех вероисповеданий знали, что жечь еврейскую газету в пятницу — безумство, за которое не миновать страшной кары, и ни один парень в округе не отважился бы на такое.

В описываемое время евреи, выходцы из Восточной Европы и их дети, составляли примерно половину населения Бронкса, в некоторых районах их численность достигала 80%. Неудивительно, что «дети всех вероисповеданий» находились под влиянием еврейских идей, в особенности когда эти идеи были восприняты ими от таких харизматических личностей, как Герби Букбайндер.

Но вот Герби вспомнил из занятий в воскресной школе, что и четверг отчасти праздничный день, 33 омера <…>

33 омера, если кто не знает, — Лаг ба‑омер. Интересно, что Герби приобретает это ценное знание не из воздуха семьи, а в воскресной школе.

<…> и тут разговор углубился в тонкости богословия. Герберт в богословском запале высказал предположение, что сегодня тоже опрометчиво разжигать костер еврейской газетой, хотя, конечно, опасности куда меньше, чем в пятницу, однако доля риска все же остается. Мальчики из христианских семей сразу смекнули, что к чему, и согласились, а вот Леонард Кригер углядел для себя случай выставить Герберта на посмешище, и пошло‑поехало.

Ленни Кригер, симпатичный черноволосый здоровяк двенадцати с половиной лет от роду, был докой по части уличной жизни, ярым противником школьного воспитания, заводилой в играх и прирожденным вожаком мальчишек. Его отец и отец Герби Букбайндера были компаньонами, и мальчики с пеленок знали и недолюбливали друг друга. С годами нелюбовь росла, тем более что младший догнал старшего в учении, и теперь неприязнь цвела пышным ядовитым цветом в классе миссис Горкин, где очутились оба, только Герби блистал — а Ленни равнодушно плелся в хвосте.

Заводила вступал в тот возраст, когда рушатся наиболее наивные суеверия. Осыпав ехидными насмешками «жирную трусливую малышню» и «суеверных бояк», он скомкал еврейскую газету и поджег ее. При виде такой дерзости младшие в испуге ойкнули. Хворосту никто не подкладывал, и Кригеру пришлось поддерживать огонь самому. Герби мрачно заметил, что остается только надеяться, что Леонард, когда вернется домой, застанет мать с отцом в живых. Ленни сразу вызвался «показать, кто не застанет мать с отцом в живых», и пошел на соперника с поднятыми кулаками, но тут все в один голос закричали: «Справился со слабым!» — и не позволили уладить спор силой.

Затем сообща долго обсуждали вероятность вмешательства злого рока в судьбу Леонарда Кригера, и в результате предмет спора свелся к следующим вопросам: следит ли Б‑г за еврейскими газетами все время или только по пятницам; есть ли у Него глаза, чтоб следить, и если нет, то как Он это делает; и вообще, где Он обитает и какой из Себя?

Кончилось тем, что Ленни ошарашил участников диспута, заявив:

— Да фигня это на постном масле. Я в Б‑га не верю.

На миг ребята лишились дара речи. Герби с тревогой поглядел на огромное заходящее солнце, словно опасаясь, что оно сейчас позеленеет или разлетится на кусочки. Маленький рыжий католик Фрэнки Кэллаген крикнул:

— Я тут оставаться не собираюсь. Ща его молния бабахнет, — и припустил прочь с пустыря. Другие остались, но отступили на безопасное расстояние. Коли уж правда, что Ленни уготован такой потрясающий конец, интересно же посмотреть.

Всевышний, однако, сохранил невозмутимость, и гром небесный не поразил Ленни.

— Чего струхнули‑то? — насмешливо спросил он. — Могу и повторить. Я в Б‑га не верю.

— Ладно, если ты такой умный, — вымолвил Герби, с опаской подходя к атеисту, — еще скажешь, небось, что и мир ты создал.

— Этого я не говорил. А по‑твоему, кто сотворил мир?

— Ха, Б‑г, конечно.

— Хорошо, Пончик. Кто же создал, по‑твоему, Б‑га?

Еще двое ребят, встревоженные исходом диспута, убрались восвояси.

— Дурацкий вопрос, — нетерпеливо ответил Герби.

— Почему дурацкий?

— Да потому. Если б я мог сказать, кто создал Б‑га, то Б‑г не был бы Б‑гом. Им был бы уже другой дядька, который его и сделал.

— Ладно, значит, Б‑га никто не делал, верно?

— Верно.

— Тогда никакого Б‑га нет, — с торжеством фыркнул Ленни.

Кое‑кто через силу ухмыльнулся. Герби стойко выдержал удар:

— Ты хочешь сказать, что Б‑га не может просто быть, что его должен кто‑то, в свою очередь, сотворить?

— А то как же?

— Почему?

— Потому что просто так ничего не бывает. Все кто‑нибудь создает.

— Ладно, — возразил Герби, — тогда кто создал мир?

Раздался дружный смех, и на этот раз смеялись над Ленни. Спорщики бегали по извечному замкнутому кругу, и Герби ухитрился из удирающего превратиться в догоняющего. Заводила сказал запальчиво:

— А если Б‑г есть, пусть прямо сейчас поставит перед нами бидон мороженого.

Мальчишки все, как один, уставились на траву между спорщиками, как бы в надежде, что из воздуха возникнет жестяной бидон с шоколадным лакомством Брейера. Но, видно, Творцу недосуг было рисоваться перед Ленни. И молнию, и мороженое Творец попридержал.

— Ну и что это доказывает? — спросил Герби, помолчав.

— А то доказывает, — объявил Ленни скорее страстно, чем убедительно, — что ты жирная мелюзга безмозглая, хоть и училкин любимчик.

— Джер‑риии! — донесся пронзительный голосок маленькой девочки с другой стороны улицы. — Мама зовет тебя на ужин.

— Елки‑палки, без пятнадцати семь, — ахнул мальчик, которого позвали, и убежал.

Юные богословы спустились с небес на землю. Один за другим покидали они круг у костра, брели через пустырь по буйной зелени сорняков, сползали по каменистому откосу на тротуар и расходились по ущельям многоквартирных домов. Герби, любивший костры, споры и пустыри больше всего на свете (не считая, пожалуй, кино), до последнего не уходил от пламени, догоравшего в сумраке. Он мысленно попрощался с прохладным шершавым валуном, на котором сидел, и со свежим запахом травы, разлитым вокруг, и нехотя поплелся домой, и от его одежды восхитительно разило костром.

Вук пишет, что Ленни, который был чуть старше Герби и других детей, наслаждавшихся кострами на пустыре, «вступал в тот возраст, когда рушатся наиболее наивные суеверия». Вместе с суевериями он отвергает две важнейшие репрессивные составляющие картины мира своей среды: религию и образование.

Судьба людей повсюду та же:

Где капля блага, там на страже

Уж просвещенье иль тиран.

То есть Ленни со своими неслыханными идеями выступает как бунтарь и революционер. Мы, читатели, конечно, на стороне Герби, но справедливости ради, в такого рода спорах побеждает не истина, а лучший полемист. Герби — лучший. Ленни неосмотрительно выбрал оппонента, все никак не уймется, хочет его унизить и заведомо обречен: в интеллектуальной игре Герби столь же ловок, как Ленни — в игре в бейсбол.

Естественно при этом вспомнить у Достоевского богословский диспут Смердякова, когда тот был в возрасте Герби и Ленни, с его приемным отцом Григорием; за неимением у защитника Библии Григория иных аргументов диалог завершился полновесной оплеухой. Ленни хотел пойти тем же путем, но ограничился высокомерной и презрительной, хотя и не идущей к делу, насмешкой: когда не умеют бить по мячу, бьют по ногам. Последнее слово остается все‑таки за Ленни и Григорием (если приравнять жест к слову). Что возразить на «жирную мелюзгу» и оплеуху?

Нелишним будет отметить, что, если бы подобный диспут возник под пером любимого Вуком (и мной) Марка Твена, религиозная картина мира была бы разбита вдребезги, от нее остались бы одни осколки. Однако, как говорил юный мыслитель Герби, «ну и что это доказывает?».

Мистический опыт

Действие перемещается в летний лагерь «Маниту», возглавляемый мистером Гауссом. Единственный интерес для Герби в процессе еженедельного, весьма иронически описанного богослужения — скорей уж «богослужения» — увидеться с пленившей его сердце Люсиль Гласс. В «Маниту» блюдется гендерный апартеид, и это единственная возможность хотя бы обменяться взглядами. Все вожатые в лагере зовутся «дядями» и «тетями». Мистер Гаусс — дядя Гусь, музыкальное сопровождение псалмов осуществляет дядя Сид.

Богослужения в лагере «Маниту» были делом каверзным, но дядя Гусь выходил из положения с присущей ему ловкостью. В отличие от большинства воспитанников, которых директор набирал в кварталах неподалеку от 50‑й школы, он не был евреем. Мистер Гаусс происходил из немцев, и его деды и бабки строго блюли протестантскую веру. Суетность и тяготы жизни заглушили в нем интерес к Церкви и Писанию. Это не значит, что мистер Гаусс стеснялся вознести, где надо, хвалу Церкви или процитировать из Писания, но тем самым он просто отдавал дань уважения людским чувствам, о которых знал, но которых не разделял. Навещая родителей, директор школы не касался вопросов религии. По его наблюдениям, ортодоксальные иудеи тотчас заговаривали на эту тему, а их детям в любом случае была заказана дорога в «Маниту», поскольку на тамошней кухне не соблюдался ни один из Моисеевых законов о питании <…>

Не проще было бы написать «не соблюдался кашрут»?

<…> Остальных же родителей, которые в основном и поставляли детей в его лагерь, вполне устраивали несколько слов из рекламной брошюрки про «изумительно одухотворяющие богослужения каждую пятницу, вечером, под яркими беркширскими звездами». Назначение ритуала на вечер пятницы вместо воскресного утра придавало ему в меру иудейский оттенок.

С другой стороны, и дети из христианских семей, угодившие под крыло мистера Гаусса, не чувствовали себя чужаками. Богослужения проводились с умом. На них звучали только те псалмы Давида, которые можно было найти и в иудейских, и в христианских молитвенниках <…>

Что имеет в виду Вук? Других псалмов Давида просто не существует: в иудаизме и христианстве единый корпус псалмов. Так что необходимости в особом уме при проведении богослужений определенно не было.

<…> а также несколько гимнов, восхваляющих Г‑спода в самых общих выражениях. Проповедь представляла собой пятиминутное рассуждение того или иного вожатого о природе, о чести лагеря либо о премудростях индейцев. Все шло как по маслу.

Парами воспитанники «Маниту» прошагали через калитку в изгороди. Красивое было зрелище: зеленая лужайка, закат и извивающаяся вереница мальчиков в белых рубашках и белых брюках. У Герби екнуло сердце: настала его очередь войти в калитку, ступить на запретную территорию — а потом и вовсе захватило дух, когда он увидел на другом конце лужайки такой же белый двойной строй девочек. На женской половине лагеря было, на его взгляд, куда красивее, чем на мужской. На уступе холма, под сенью сосновой рощицы, расположились полукругом хижины, а по склону, до самой кромки воды, раскинулся ухоженный зеленый газон с разбросанными тут и там тенистыми деревьями и грубо сколоченными скамейками.

<…>

Гряды обагренных облаков даже в воздух подмешали румянца, особенно заметного благодаря легкому розоватому туману, стелившемуся над землей. Луна и вечерняя звезда сияли сквозь дымку и отбрасывали на гладь озера параллельные серебристые дорожки, одну — широкую, другую — тонкую, как нить. При каждом дуновении ветерка доносились мимолетные запахи сосны и жимолости. На некоторое время оба лагеря затихли под звуки простой и грустной духовной музыки. Природа способствовала тому, чтобы каждая нота, пусть даже извлекаемая из дешевенького расстроенного пианино неуклюжей рукой дяди Сида, сверкала, словно новая звезда.

Поднялся мистер Гаусс с книгой в руке и начал читать под музыку:

— Господь — пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим <…>

Руководимый переводчиком, мистер Гаусс цитирует 23‑й (22) псалом в синодальном переводе.

Всё, что было ранее, — только преамбула. Теперь о внезапном, никогда не испытанном прежде религиозном переживании мальчика:

<…> Внезапно Герби всем существом испытал нечто небывалое, пронзительное, неизъяснимое: мурашки по телу, ощущение, будто небеса и земля вокруг исполнены Б‑жественного присутствия, и жгучий прилив слез. Сотни раз слыхал он, как эти слова произносились тем же самым голосом на школьных собраниях — вялые, бессмысленные звуки. А тут вдруг стихи из псалма обрели великую силу истины. Герби покоился на злачных пажитях, у тихих вод, до Люсиль Гласс — рукой подать, и все это казалось промыслом Г‑спода Б‑га, который был так близко, что, будь Его воля, Он мог бы дотянуться сверху и потрепать Герби по голове.

— Подкрепляет душу мою…

Слова молитвы проникали в самое сердце мальчика и многократно повторялись в нем. Герби огляделся вокруг — проверил, может, еще с кем‑то происходит такое же чудо. Тед с Эдди перешептывались и ухмылялись. Люсиль, поймав на себе его взгляд, лукаво улыбнулась в ответ и снова принялась рассматривать свои пальчики, лежащие на коленях. Похоже, никого из ребят не задело за живое. Только он, Герби, сидел как завороженный.

— Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла…

Герби закрыл глаза. И так же ясно, как он видел закат, он увидел Долину Смертной Тени. Это было сумрачное ущелье, усеянное костями и обломками камней, по обеим сторонам его высились до самого неба отвесные черные скалы, и лишь зеленоватый отсвет был разлит повсюду. Он шел по ущелью, круто уходящему вниз, в сгущающуюся тьму, но ему не было страшно…

— Твой жезл и твой посох — они успокаивают меня…

В руке он держал легкий посох, который соскользнул прямо с небес и без усилия влек его вперед, направлял его шаги…

Герби открыл глаза и даже вздрогнул от неожиданности, увидев озеро, сидящих рядами ребят и мистера Гаусса. Он словно очнулся от сна. Музыка уже не играла, хозяин лагеря второпях договаривал последние строки псалма, а Герби — наверное, впервые с тех пор, как познакомился с ораторским стилем мистера Гаусса, — готов был на коленях умолять его не спешить. С досадой мальчик почувствовал, как чары теряют силу. Он попытался оживить, удержать нездешние грезы, но мир неотвратимо обретал прежний облик.

<…> Все вернулось на свои места, и Герби был этому рад. От мимолетного наваждения остался лишь легкий хмель, который выветрился за ночь. Вспоминая тот странный краткий миг самозабвения, мальчик подумал, что еще немного, и оно могло бы причинить ему боль, и тогда он наверняка стал бы похож на полоумного. Поразмыслив, Герби выбросил это из головы. Тем летом ничего подобного больше с ним не случалось, поскольку богослужения, как и все остальное, вошли в привычку и уже не вызывали в нем ни удивления, ни душевного отклика.

Тем не менее мистер Гаусс, хотя ему это было и невдомек, выполнил одно обещание из своей рекламной брошюрки. С небольшой помощью Давида, царя израильского, он подвигнул Герби Букбайндера на крошечное, временное, но явное религиозное усовершенствование.

Новый опыт не поддается рефлексии и ставит Герби, веселого и общительного мальчика, на грань боли и одиночества — свидетельство подлинности опыта.

Герман Вук и Герберт Букбайндер

Мы не знаем, как сложилась дальнейшая жизнь Герби Букбайндера, как вплелось в ткань его жизни неожиданное переживание в лагере «Маниту». Такие вещи случаются далеко не с каждым даже один раз в жизни. Пока что Герби решил «выбросить это из головы». Но что было дальше? Ждало ли это своего часа? Или так и осталось лежать на депоненте невостребованным, с годами бледнея до полной неразличимости? Я же говорю: не знаем.

Конечно, «Городской мальчик» не автобиографический роман, но при описании героев все авторы, кто в большей, кто в меньшей степени, выдергивают по нитке из ткани своей жизни.

Автор и его герой — почти ровесники, оба провели детство в Бронксе — тогдашнем еврейском районе Нью‑Йорка. Намеренная фонетическая близость имен, Герман и Герберт, — еще один способ указать на близость, хотя не идентичность, автора и персонажа.

Итак, мы не знаем, как сложилась дальнейшая жизнь Герберта, но знаем, как сложилась дальнейшая жизнь Германа. Вот что рассказывает о себе Вук — о времени, когда он был на пару лет старше Герби. Может ли это быть опцией жизни его героя — судить читателю.

Я получил еврейское образование, которое в мое время и в том месте, где я жил (в Нью‑Йорке в начале двадцатых годов), считалось несколько лучше среднего. Я мог довольно бегло читать и переводить повествовательные отрывки из Танаха. Я умел быстро читать молитвы. Моя бар мицва была роскошным празднеством, в котором я удачно сыграл предназначенную мне главную роль. Я считал, что мое религиозное воспитание окончено.

Мой дед не успел пробыть в Америке и недели (разумеется, он жил в нашей квартире), когда он однажды подошел ко мне, и в руках у него был какой‑то пухлый томина.

— За работу! — сказал он по‑русски. Он усадил меня за стол, положил передо мною книгу, открыл ее и стал у меня за спиной. Я безнадежно смотрел на бессмысленные для меня колонки неогласованных согласных букв.

— Читай! — сказал дед.

Вспоминая и описывая эту сцену, я беру с полки именно тот том, который дал мне тогда дед, и открываю его на той самой странице. Прошло тридцать лет с тех пор, как я впервые стал ломать себе голову над этим текстом. Сейчас я могу прочесть его без большого труда, но продираться сквозь страницы Талмуда мне до сих пор нелегко, да никогда и не будет легко. Мне трудно поверить, что есть люди, которым это легко. Страница пожелтела — пожелтела куда больше, чем другие страницы этого старого тома. Потому ли, что я с месяц, а то и больше, мусолил эту одну страницу? По ней рассыпались бурые пятна — может быть, следы фруктового сока (не исключено, что, пробираясь сквозь лабиринты арамейских фраз, которые для меня были китайской грамотой, я одновременно лакомился мандарином). А может быть, это слезы? Я не знаю, остаются ли от слез на бумаге несходящие следы.

Когда мой дед сказал: «За работу», он не шутил. Это была‑таки работа! Он дал мне для начала одно из наиболее заковыристых мест во всем Талмуде — диспут между Равой и Абайе по вопросу о том, кто является собственником найденной вещи (и я потом узнал, что талмудисты любят давать своим ученикам для начала именно этот отрывок). Талмуд, с присущей ему лаконичностью в изложении своих тем, выражает всю проблему в немногих словах. Моему деду понадобилась неделя, чтобы растолковать мне, что эти слова означают. Но он честно прогнал меня сквозь дюжину провокационных вопросов Абайе, в основе которых лежала дюжина аналогий с еврейским Законом, и через хитроумные возражения Равы, которому в конце концов пришлось все‑таки сдаться. Весь диспут был изложен не на древнееврейском, а на арамейском языке.

Абайе и Рава — мудрецы Вавилонии конца III — начала IV века, поочередно возглавляли академию в Пумбедите, одном из тогдашних мировых центров еврейской учености. Дискуссии Абайе и Равы стали своего рода визитной карточкой Вавилонского Талмуда. Дед, взяв за руку своего внука, ввел его в большую культуру. И повезло обоим: проявлявший поначалу строптивость внук оказался готов к подвигам, о чем вовсе не подозревал.

Я твердо помню, что я все же одолел диспут до конца, и последние слова отрывка все еще сохранились в моей памяти. Ко всем моим заботам, мой дед не говорил по‑английски. Идиш, который я немного знал, был американизированным жаргоном, и для деда это был почти другой язык. Как мы умудрялись общаться друг с другом, для меня до сих пор остается тайной. Но, оглядываясь на всю мою прошлую жизнь, я могу сказать, что никто не повлиял на мое интеллектуальное развитие больше, чем дед; а началось все с этой ужасной фразы, которая была моим постоянным кошмаром все годы моего отрочества:

— За работу!

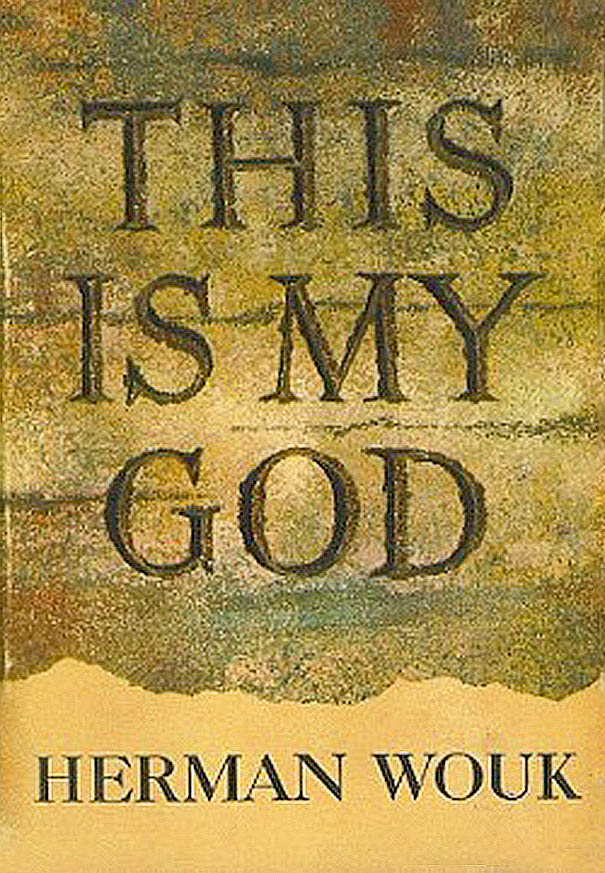

Мальчик Вук принялся за работу: после Колумбийского университета учился в Ешиве‑университете , потом и преподавал там. И написал книгу для евреев и неевреев об иудаизме под названием «Это мой Б‑г» (1959), откуда я и взял фрагмент его воспоминаний.

После смерти Исаак Башевис‑Зингер поселился в Техасе

Что увидел Сол Беллоу