120 лет назад родился художник Танхум (Анатолий) Каплан

Имя Анатолия Львовича Каплана, крупного мастера советской графики, широкую известность приобрело в шестидесятые-семидесятые годы. В те времена его произведения можно было увидеть на многих художественных выставках в Ленинграде, Москве и других городах тогда еще Советского Союза. Широкое признание встретило творчество Каплана и за границей. Повсюду, где демонстрировались его произведения, и в соцстранах (ГДР, Чехословакии), и на Западе (в Италии и Франции, Австрии и Англии, Канаде и США) критика писала о них в приподнятых тонах. Работы Каплана покупали крупнейшие музеи Европы и Америки.

В 1965 г. Анатолий Каплан был удостоен серебряной медали на Международной выставке искусства книги в Лейпциге, а в следующем году ему присудили почетные награды на венецианской «Биеннале» и на 2-й Международной выставке прикладной графики в Брно.

Чему же обязан этот художник столь исключительным признанием? Почти вся творческая жизнь его связана с Санкт-Петербургом, тогда Ленинградом, где он жил и работал почти полвека. Но родился он не здесь, и не здесь протекали его детские и юношеские годы.

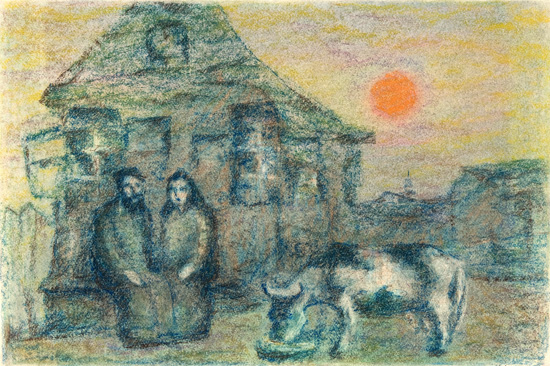

Каплан — уроженец западной окраины царской России. Его родные места — тот некогда горемычный край, который был очерчен недоброй памяти «чертой оседлости». Край, где в условиях бесправия, в отчаянной нищете влачила жалкое существование еврейская беднота, загнанная в местечки, в которых, по меткому слову одного из историков еврейской литературы, «коза считалась уже достатком, лоток с грошовым товаром — средством к существованию, а собственный убогий домишко и корова — целым состоянием». Край, который при всем том дал искусству нового времени немало громких имен — Шагала и Сутина, Липшица и Цадкина, Лисицкого и Штеренберга.

Анатолий Каплан — это уже следующее после них поколение. Он родился 28 декабря 1902 г. в белорусском городке Рогачеве, близ Гомеля тогдашней Могилевской губернии. Тогда это был заштатный уездный городишко, где, согласно энциклопедии конца XIX века, насчитывалось «жителей 9103, из них евреев около 6000, еврейских синагог и молитвенных домов 8».

И стоило в этом городишке уйти чуть подальше от центральной части — в путаницу беспорядочно разбросанных переулков, — как человек сразу же попадал в другой мир, где по ухабам лениво громыхала бочка водовоза, пощипывая чахлую траву, бродили козы и рылись в пыли куры. Здесь рядом с домами зажиточных горожан, крытыми железом, украшенными резными наличниками и карнизами, теснились неприглядные жилища бедноты — дома-ульи с диковинными нагромождениями пристроек, надстроек, крылечек, а то и вовсе нищенские халупы, готовые повалиться наземь от ветхости. Убогие задворки, сараи и огороды, жалкие лавчонки и грязные шинки, хибарки ремесленников: сапожника с болтающимся над дверью жестяным сапогом, «портняжное заведение» с намалеванным на вывеске франтом в котелке и при тросточке. Старинное кладбище, заросшее высокой травой. Шумный базар, где едва ли не больше продавцов, чем покупателей. Железнодорожная станция, подле которой за каждого приезжего до хрипоты, чуть ли не до драки спорит орава извозчиков. Пристань, на ней штабеля досок с лесопилки. Ветлы, склонившиеся над спокойным, широко разливающимся Днепром…

Семья Капланов жила обычной жизнью. Отец был мясником, имел собственную лавку, позже пошел рабочим на скотобойню. Это приносило в дом кое-какой достаток, хотя и довольно скромный. Детей в семье было много, их любили. Маленького будущего художника при рождении назвали Танхум, что значит «утешитель» (впоследствии он стал носить греческое имя Анатолий).

В юности, когда человек особо восприимчив к впечатлениям окружающего мира (а натуры художественно одаренные восприимчивы втройне) пережитое остается в душе надолго, часто на всю жизнь. Чтобы узнать, каким было детство Танхума Каплана, достаточно прочесть жизнеописание любого из героев Шолом-Алейхема — или посмотреть литографии самого Каплана. Впечатления далеких детских лет воскрешены в них с неотразимой силой убедительности.

Как это обычно случается, у мальчика рано пробудились художественные способности. Первые робкие рисунки делались карандашом. Потом удалось раздобыть акварельные краски, и несколько попавшихся под руку цветных открыток были тщательно скопированы в сильно увеличенном размере. Со временем оказалось, что из подобных занятий можно даже извлекать материальную пользу: юный Каплан и его друг Самуил Галкин (впоследствии известный еврейский поэт) принялись делать вывески для рогачевских сапожников, причем Галкин тогда рисовал сапоги и ботинки, а Каплан делал надписи.

Юные годы пришлись на революцию. Началось, как тогда казалось, строительство новой жизни. Каждому мало-мальски грамотному человеку тогда находилось применение, и шестнадцатилетний Каплан, сам еще почти ничего не умея, не успев получить среднее образование, стал работать учителем рисования в рогачевских школах.

Но ему хотелось большего. В 1922 г. он отправился в Петроград, чтобы поступить в единственное тогда высшее художественное учебное заведение — Академию художеств, которая была весьма своеобразным учебным заведением и, собственно, даже не носила названия Академии, а именовалась то Свободными художественно-учебными мастерскими (СВОМАС), то Высшим художественно-техническим институтом (ВХУТЕИН).

В старом здании на Васильевском острове происходили бурные перемены. Шел сложный процесс переоценки ценностей, безжалостно ломалась прежняя система художественного образования, новая же только начинала складываться путем трудных, часто противоречивых и не всегда плодотворных исканий и экспериментов. В числе руководителей мастерских пребывали, чередуясь, представители едва ли не всех существовавших тогда враждовавших между собой группировок и направлений — от наследников старых академических традиций В. Савинского и В. Шухаева до крайних «левых» В. Татлина, М. Матюшина, И. Пуни. Студентам приходилось подчиняться установкам, порой непримиримым, выполнять требования, порой диаметрально противоположные друг другу.

Сквозь всю эту разноголосицу пришлось пройти и Каплану. Конечно, каждый из его учителей в чем-то помог его развитию, воздействовал на формирование вкусов и художественных представлений, однако о глубоком влиянии этих художников не приходится говорить, и никого из них нельзя назвать его учителем в широком смысле слова. Того, что называется школой, он не получил. Это обстоятельство неизбежно должно было в значительной степени осложнить и затруднить его последующее творческое развитие, хотя, с другой стороны, могло и способствовать его большей самостоятельности в будущем.

На протяжении конца 20-х — первой половины 30-х гг. Каплан неоднократно посещал родные места, где много работал с натуры. Не мудрствуя лукаво, он рисовал все, что попадало в поле зрения: пейзажи, строения, предметы утвари, портреты родных и знакомых. Манера художника напориста, экспрессивна. Причем эта экспрессия не внешняя, а идущая изнутри образа, от его содержания. Каплан умел передавать сходство, но этим не ограничивался, а искал способ выражения сущности человека, овладевал острой и выразительной манерой передачи характера.

В конце 30-х гг. Каплан впервые обратился к литографии. Произошло это при следующих обстоятельствах: музей этнографии заказал Каплану несколько сюжетных композиций для раздела, посвященного жизни Еврейской автономной области и ее столицы Биробиджана. Их надлежало выполнить в технике литографии. Каплану пришлось срочно осваивать новую технику. Он отправился в экспериментальную литографскую мастерскую при Ленинградском отделении Союза художников. Интерес к новой технике сразу же захватил художника, и он стал работать все азартнее.

Первые вышедшие из его рук эстампы не были связаны единым и целостным замыслом, никак не были объединены между собой, разве что материалом — не в смысле техники исполнения, а в смысле того круга явлений действительности, откуда художник черпает свои темы и образы. Литографии объединяла тема, с которой он впоследствии пришел к вершинам своего творчества. Все они вызывали ряд литературных ассоциаций, не были связаны с каким-либо литературным источником, как и с конкретными фактами биографии автора. И все же в их основе лежало и то другое. Художник долго не мог решить, какое наименование дать циклу: «Рогачев» — по названию его родного города — или «Касриловка» — по вымышленному названию собирательного образа еврейского местечка в сочинениях Шолом-Алейхема. Этот цикл, названный все-таки «Касриловка», положил начало линии, которая позднее станет главной, стержневой для всего творчества Каплана не только в смысле тематическом, но и в плане выявления неповторимого творческого метода.

Илья Оренбург писал, что Каплан напоминает ему Шагала и Сутина. Да, в искусстве Каплана и этих художников прослеживаются корни, уходящие в общую почву. Каплан с пристальным вниманием отнесся к творчеству мастера из Витебска, и роль последнего в его творчестве очевидна. Но в то же время нельзя не заметить, что у Каплана нет ни шагаловской ошеломительной небывальщины, ни надрывной, страдальческой изломанности Сутина, его сформировали совершенно иные исторические условия. Каплан — реалист. Но, будучи реалистом, Каплан еще и лирик. Лирик до мозга костей, его стихия — проникновенное поэтическое чувство, оно разлито во всех его произведениях. Шагал тоже лирик, и в умении быть потрясающе правдивым ему не откажешь. Но его лирическая взволнованность мучительно перенапряжена, взвинченное воображение галлюцинирует. Острота видения переходит в граничащее с мистикой визионерство.

Исторические картины у Каплана всегда окрашены интенсивным лирическим переживанием. Он не может думать о былом без сердечной теплоты, грусти, порой приобретающей даже драматическую окраску. В этом своего рода ностальгия: он любит мир своих предков, своего детства, и страдает при воспоминании о его нищете и убожестве. В то же время ему дорога своеобразная колоритность этого мира и красота исчезающей вместе с ним древней культуры, в которой запечатлелась живая творческая душа народа. Гуманное сочувствие людям, которые, как и он сам в дни юности, испытали на себе всю тяжесть существования в этом тесном, безрадостном и убогом, затхлом мирке, безвозвратно ушедшем, — вот лейтмотив, который, начиная с «Касриловки», проходит сквозь все творчество Каплана. Ширясь, модифицируясь, поворачиваясь различными гранями, углубляясь, он достигает особенно громкого, пронзительного звучания в позднейших циклах «Заколдованный портной», «Тевье-молочник», «Стемпеню».

Но Каплан не был бы верен своему происхождению, не будь у него еще одной, очень характерной и типичной национальной черты. Речь идет о самоиронии. При самом добром, часто даже любовно-ласковом отношении художника к его героям он не упускает возможности подтрунить над ними, подметить в их облике, характерах, в их образе жизни и поведении нескладное, корявое, смешное. Юмор, как известно, служит народу средством социальной самозащиты. Сколько мягкого юмора, например, в сценке, где корова, воспользовавшись отсутствием хозяев, просунула голову в раскрытое окно и, дотянувшись до фикуса, неторопливо и вдумчиво жует его листья; сколько комизма в семейной группе, которая оцепенела подле шаткого столика с чахлым цветком, на фоне убогих пестрых обоев, словно позируя перед объективом провинциального фотографа! Это листы «Жених и невеста», «Тевье», серия «Касриловка».

Когда на рубеже 1953 и 1954 гг. Каплан принимался за первую свою работу по мотивам произведений Шолом-Алейхема, он не предполагал, что тем самым именно теперь, на шестом десятке жизни, открывает не просто новую, а самую главную страницу своей художнической биографии, что только теперь начинается то, ради чего были прожиты предшествующие десятилетия, и в свете чего все сделанное раньше было, в сущности, лишь подготовкой, предысторией, лишь долгой и трудной дорогой к творческому расцвету. Не случайно творческая встреча с Шолом-Апейхемом оказалась столь счастливой для Каплана. Художник нашел литературный материал, который всем близок ему — темами, образами, интонацией. Рисунки к рассказу «Еврейская лошадка»; несколько листов к «Блуждающим звездам»; литографии на тему «Заколдованного портного».

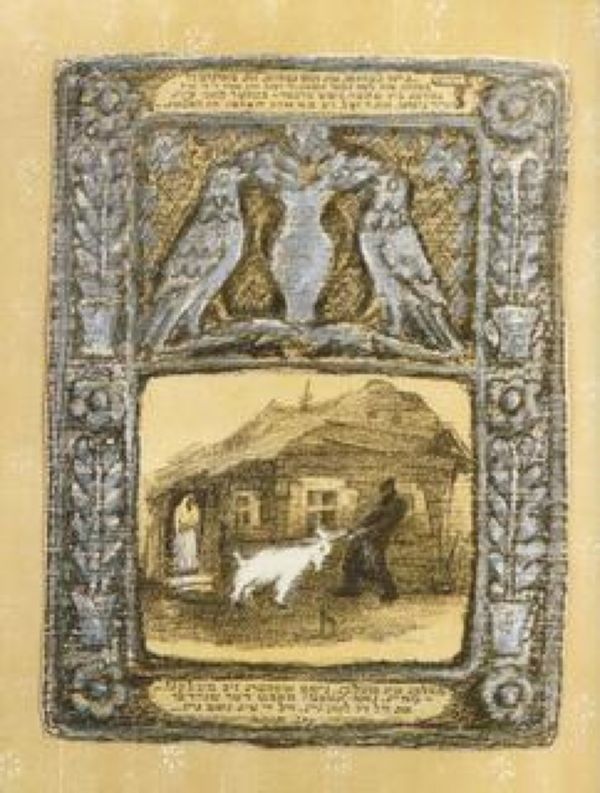

Однако у Каплана никогда не бывает так, чтобы он брался за какую-нибудь работу, закончив предыдущую и полностью от нее отрешившись. Новые и новые замыслы переполняют его, не дают покоя, настойчиво требуют воплощения. Так появляются серии: «Еврейские песни», «Песнь песней» и «Козочка», в которых проявился его декоративный дар.

Многогранный каплановский талант поворачивается еще одной гранью: в 1967-1968 гг. Каплан увлечен керамикой. Живопись, которая, будучи воплощена в материале, приобрела новые, необыкновенные и вместе с тем органически «каплановские» качества. Каплан лепит из шамота и расписывает цветной глазурью рельефные пласты, блюда и тарелки, изредка пробует делать мелкую пластику. Снова застольные сценки, сказочные животные в геральдических композициях, снова «Козочка» в виде серии больших декоративных блюд. Самобытный во всем, что бы он ни делал, Каплан и тут с самого начала не может удовлетвориться повторением чужих уроков, всячески стремится выйти за пределы уже известного и достигнутого и, как всегда, смело экспериментирует, изобретательно и остроумно пробуя различные технические ухищрения, которые в его руках сразу же наполняются художественным смыслом.

Как всякое крупное явление искусства, творчество этого художника сложно, не свободно от спорных моментов, дает повод для упреков в том, что принято называть противоречивостью, ограниченностью. Оно очень уязвимо, если говорить о тематической стороне. Но разгадка искусства Каплана как раз в том и заключается, что оно на самом деле вовсе не стоит в стороне от больших и глубоких проблем современности, а напротив, резонирует на них всем своим существом. Все творчество Каплана — чистосердечная, горячая исповедь. Не потому ли мы готовы принять эту исповедь художника, исповедь о чем-то незнакомом, далеком, а может — близком и нашему сердцу, которая переплавлена мастером в поэзию, исполненную страстной и чистой человечности.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 62)

Казимир Малевич и Марк Шагал. Фантазия

Рисуя Библию