The New Yorker: Открыть заново Наталию Гинзбург

В одной из ранних повестей итальянской писательницы Наталии Гинзбург — эту книгу, переведенную Фрэнсис Френай, только что переиздало под названием «Сухое сердце» издательство «Нью Дайрекшнс» — героиня, от лица которой ведется повествование, заходит в кабинет к мужу, когда тот рисует. Он показывает ей свой рисунок: «длинный‑длинный поезд, над ним огромное облако черного дыма, а из окошка высовывается он сам и машет платком». Иными словами, прощание. Муж смеется. А героиня — нет. «Я вынула револьвер из ящика письменного стола и выстрелила в него. Я выстрелила ему в глаза».

Давно пора! На всем протяжении их супружеской жизни, четыре года, она жила, съежившись от страха, — так боялась мужа: «Я все время боялась за свое лицо и тело. Боялась, что ему скучно со мной в постели. Все, что я говорила ему, я тщательно обдумывала, опять же боясь ему наскучить». В итоге муж перебирается из спальни в свой кабинет: правда, иногда зовет туда жену, чтобы заняться сексом, а потом, очевидно, снова выпроваживает. На обложке книги — вопрос: «Почему так мало жен убивают мужей?»

Возможно, таких жен станет больше: сейчас интерес к Наталии Гинзбург возрождается — вероятно, его подогрел колоссальный успех «Неаполитанского квартета» Элены Ферранте. Кто из ваших знакомых обсуждал современную итальянскую прозу, пока цикл Ферранте не издали (в 2012–2015 годах) на английском? Не спорю, обсуждается Примо Леви (в 2015 году вышло новое, полное собрание его произведений, редактором которого была Энн Гольдстейн, переводчик книг Ферранте), но по причинам, имеющим отношение к истории ничуть не меньше, чем к литературе. Леви был узником Аушвица и написал об этом самую великую книгу из всех нам известных. Но остальных итальянских писателей из звездного послевоенного поколения — Карло Леви, Альберто Моравиа, Чезаре Павезе, Эльза Моранте, Джорджо Бассани, Гинзбург — широкий читатель в последние десятилетия оставляет без внимания.

Теперь же — по крайней мере, для Гинзбург — лед снова тронулся. В 2019 году не только переиздано «Сухое сердце» (в оригинале эта повесть 1947 года называется È Stato Così — «Так все и было»), но и вышла, в новом переводе Минны Заллман Проктор, более зрелая повесть «Дорогой Микеле!» (1973). Еще один роман, «Семья Мандзони» (1983), также переиздан в августе 2019 года. А самое главное, два года назад «Нью‑Йорк ревью букс» выпустило в новом переводе Дженни Макфи шедевр Гинзбург «Семейные беседы» (Lessico Famigliare, 1963). При всем при том предстоит еще много работы. Несколько книг Гинзбург давно не переиздавались. Как и ее единственная биография на английском, которую мне удалось обнаружить, — переведенная с немецкого книга Майи Флуг. И в биографии всего две сотни страниц, хотя ее героиня дожила до 76 лет и продолжала писать чуть ли не до последнего вздоха.

Как хорошо, что нам снова доступно «Сухое сердце»: можно посмотреть, что писала Гинзбург, которую почти никто не поощрял в начале пути — а делала она совсем не то, что позднее. Гинзбург прославилась умением создавать неоднозначную эмоциональную атмосферу, щемящую, но несентиментальную. (Ее любимым писателем был Чехов.) «Сухое сердце» не так уж неоднозначно. Оно не лишено комизма, но в целом это книга холодная и гневная. Главная причина, несомненно, в том, что повесть написана в мрачной тени фашизма, а фашизм чрезвычайно задевал Гинзбург за живое.

Гинзбург родилась в 1916 году в большой, темпераментной и высокоинтеллектуальной семье в Турине — промышленном центре, столице итальянской автомобильной промышленности (именно там находится флагманский завод «Фиат») и производства оргтехники под маркой «Оливетти». Вдобавок это крупный научный центр. Отец Гинзбург, Джузеппе Леви, был профессором анатомии нервной системы в Туринском университете. (Трое из его лабораторных ассистентов впоследствии стали нобелевскими лауреатами.) Старшая сестра Наталии, красавица Паола, вышла замуж за человека, впоследствии возглавившего фирму «Оливетти». Что до ее троих братьев, то Джино стал техническим директором «Оливетти», Марио — журналистом, а Альберто — врачом. У Наталии — она была самая младшая — как‑то не заладилось с официальным образованием: отец не отдавал ее в начальную школу, полагая, что там дети подцепляют инфекционные болезни, а в университете она не доучилась.

В 1930–1940‑х годах Турин был рассадником антифашистской активности, и чуть ли не вся семья Леви участвовала в ней. Не в последнюю очередь потому, что семья была еврейская. (Точнее, евреем был Джузеппе, отец семейства, Лидия, мать семейства, еврейкой не была.) Эта деятельность обошлась Леви дорого. В Европе не только немцы полагали, что сопротивление фашизму — еврейский заговор. Братьев Наталии то бросали в тюрьму за подрывную деятельность, то выпускали, и так раз за разом. Джузеппе потерял работу в университете и был вынужден переехать в Бельгию, где он снова начал преподавать. Первый роман Наталии вышел в 1942 году под псевдонимом, так как по введенным Муссолини расовым законам евреям запрещалось публиковать книги.

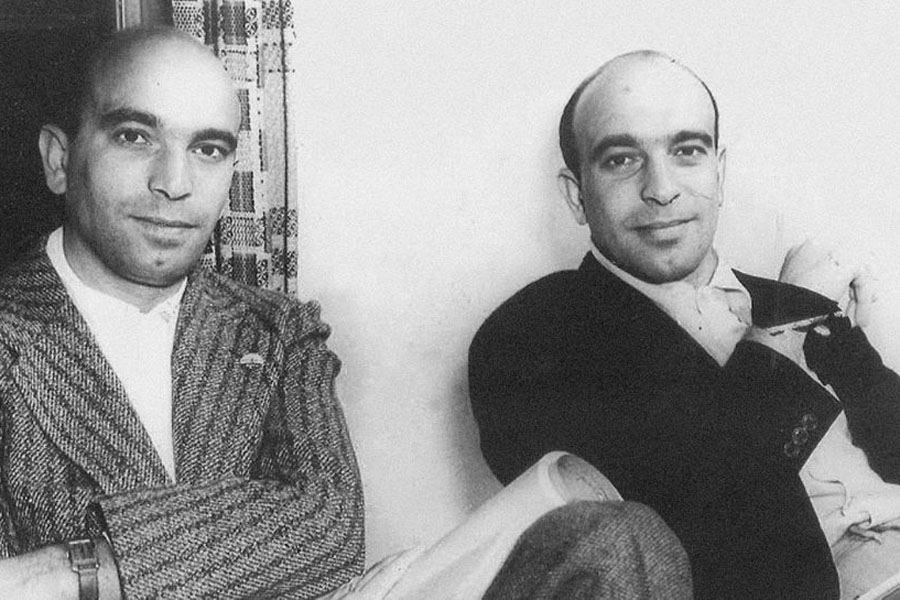

Большинство друзей семьи Леви были, под стать ее членам, людьми успешными — издателями, писателями, профессорами, учеными, а заодно антифашистами и евреями. Но самым известным борцом Сопротивления в их кругу был, по‑видимому, Леоне Гинзбург, еврей родом из Одессы, читавший в Туринском университете курс русской литературы. Он возглавлял туринское отделение антифашистской организации «Джустиция э либерта» («Справедливость и свобода»), в которой состояли мужчины из семьи Леви. Его тоже уволили из университета. В итоге он перестал ходить к Леви: счел, что его присутствие опасно для семьи, но, очевидно, находил способы видеться с Наталией, потому что в 1938 году она вышла за него замуж. У них родились трое детей; выдающийся историк Карло Гинзбург — их старший сын.

Как вспоминает Наталия, Леоне Гинзбурга арестовывали всякий раз, когда в город наведывался кто‑то из высокопоставленных политиков, и уж непременно — король Виктор Эммануил. «Чтоб ему, этому королю! — говорила ее мать. — Почему только ему дома не сидится?» В итоге в 1940 году Леоне отправили в конфино — ссылку, а это обязывало его безвыездно жить в городке, настолько бедном и отдаленном, что, по мнению властей, осужденный больше не сможет нанести вред. Но Леоне и в конфино продолжал наносить вред власть имущим, как только мог. В 1943 году, когда Муссолини сместили, Леоне перебрался в Рим, чтобы руководить подпольной типографией. Но спустя пять месяцев он пропал без вести. Согласно документам из тюремных архивов, смерть наступила от остановки сердца в сочетании с острым холециститом — воспалением желчного пузыря, которое часто возникает из‑за травмы. То есть Леоне, по всей вероятности, умер под пытками. Из этого горя, которое обрушилось на нее в самом начале писательского пути, Наталия вынесла урок, что несчастья, хоть и порождают самые сильные чувства, не всегда помогают хорошо писать. В своем эссе «Мое призвание» (1949) она отметила:

Когда мы счастливы, наше воображение крепнет; когда мы несчастны, наша память работает энергичнее. От страданий воображение чахнет и ленится… Возникает какое‑то особое сродство между нами и придуманными нами персонажами — персонажами, которых еще способно худо‑бедно придумывать наше ослабшее воображение — сродство нежное и почти материнское, теплое и мокрое от слез, самым непосредственным образом осязаемое и удушающее. Мы глубоко, мучительно укоренены во всех живых существах и вещах мира — мира, наполнившегося отголосками, трепетом и призраками, с которыми нас связывает преданная и горячечная жалость. И тогда мы рискуем утонуть в темном озере с застоявшейся, мертвой водой и утащить с собой на дно порождения своей фантазии, и тогда они обречены погибнуть среди дохлых крыс и гниющих цветов в теплом омуте.

Замените «мы» на «женщины», и, в сущности, то же самое двумя десятилетиями раньше высказала в «Своей комнате» Вирджиния Вулф. Женщинам, если они хотят заниматься искусством, не следует рассусоливать свои переживания. Этот совет наверняка огорчил многих писательниц во времена, когда об этом написала Вулф, да и в наше время, видимо, непопулярен. (Интересно, каково соотношение мужчин и женщин на литературных семинарах по теме «Как написать автобиографическое эссе»?) Но Гинзбург быстро усвоила этот урок. В 1944 году она написала «Зиму в Абруцци» — эссе о времени, когда она со всей семьей жила в Пиццоли (туда сослали Леоне), бедном городке на известковых, не самых плодородных почвах. Каким‑то чудом она сделала из этой истории светлую в своем роде сказку. Она разговаривала со своими детьми о том, как им прежде жилось в Турине:

Когда мы уехали оттуда, они были совсем маленькие, и никаких воспоминаний о нем у них не осталось. Я говорила им, что дома там многоэтажные, что там очень много домов, и очень много улиц, и очень много больших хороших магазинов. «Зато здесь есть лавка Джиро», — сказали дети.

Лавка Джиро была прямо напротив нашего дома. Джиро обычно стоял в дверях, созерцая улицу круглыми, равнодушными глазами, словно дряхлый филин. Торговал он всем понемножку: бакалеей и свечами, открытками, ботинками и апельсинами. Когда привозили товар и Джиро сгружал ящики, мальчишки сбегались лакомиться гнилыми апельсинами, которые он выбрасывал… К Рождеству из Терни, Сульмоны и Рима возвращались мужчины, проводили несколько дней в Пиццоли и, забив свиней, снова уезжали. Несколько дней все питались только сфриццоли — просто невероятными колбасками, от которых все время хотелось пить; а потом улицы полнились визгом новых поросят.

Апельсины, которые жадно растаскивают местные мальчишки, гнилые, но, вероятно, все же достаточно вкусные — или, по крайней мере, лучше, чем полное отсутствие апельсинов. Мужчины возвращаются на родину из больших городов, куда после уборки урожая отправились на поиски работы. Несколько дней все едят колбасу, а улицы полнятся криками новорожденных поросят — значит, к следующему Рождеству колбаски тоже будут. Крочетта, девочка 14 лет, служанка в семье Гинзбургов, мечется по городу, пытаясь одолжить у кого‑нибудь большую кастрюлю, чтобы сварить клецки. А еще Крочетта рассказывает детям сказки; например, одну, которая известна под названием «Можжевеловое дерево» — в ней женщина отрубает своему пасынку голову, варит ее и подает на обед отцу мальчика. Возможно, ничего прекраснее, чем восемь страниц «Зимы в Абруцци», Гинзбург не написала за всю жизнь: там и хрюканье поросят, и всевозможные запахи, и людское братство, и жестокость.

Концовка эссе печальная. Осенью 1943 года, когда Германия начала оккупировать Италию и командование итальянской армии бежало на юг, Леоне написал Наталии, чтобы она как можно скорее выехала в Рим вместе с детьми. Но как могла Гинзбург с тремя малышами вырваться из Абруцци? Вот уморительно смешной эпизод: местный житель, ее друг, говорит нацистам, что Гинзбург — несчастная неимущая беженка, а документов у нее нет, потому что они потерялись при бомбежке. Ей надо попасть в столицу. Не могли бы немцы ей помочь? И нацистское подразделение доставляет эту женщину, жену знаменитого своей непреклонностью антифашиста, и ее детей в Рим, на армейском автомобиле. Вероятно, она благодарила их от всего сердца. С мужем она провела в Риме три недели, затем его арестовали снова, в последний раз. Ему было 34 года. Наталия написала:

Мой муж умер в Риме, в тюрьме Реджина Чели, спустя несколько месяцев после нашего отъезда из Абруцци. Заново переживая ужас его смерти в одиночестве и муки перед его смертью, я спрашиваю себя, вправду ли это случилось с нами — с нами, покупавшими апельсины у Джиро и гулявшими по сугробам. Тогда я верила в незамысловатое и счастливое будущее, богатое обещавшими сбыться надеждами, общими впечатлениями и общими планами. Но это была лучшая пора моей жизни, и только теперь, когда она кончилась для меня безвозвратно… только теперь я понимаю это.

Вот, наконец, то горе, о котором Гинзбург написала лишь напоследок, стараясь отвлечь себя описаниями поросят и апельсинов.

Многие ее читатели, зная, что она пережила, предпочли бы, чтобы она чаще делилась с ними своими печалями. Но в ее время итальянская литература все еще была преимущественно мужским клубом, и потому Гинзбург — как она впоследствии заявила без обиняков — хотела писать по‑мужски. Вдобавок чувствительность была не в ее натуре. Как написала ее внучка Лиза Гинзбург, она держалась «неизменно трезво и сурово».

Это можно почувствовать, и когда она появляется в фильме своего доброго друга Пьера‑Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» (1964). В этой картине Пазолини снимал в основном непрофессиональных актеров — людей с некрасивыми лицами, в запыленной одежде. Наталии Гинзбург он дал роль женщины, которая в главе 26 Евангелия от Матфея (стихи 6–13) врывается в комнату, где Иисус ужинает с Симоном прокаженным, и умащивает голову Иисуса драгоценным миром. Если у вас есть возможность посмотреть этот фильм в интернете, посмотрите. Интересно посмотреть на лицо Гинзбург: один критик сказал, что она похожа скорее на индианку из инков, чем на итальянку. Трогает и то, что мы чувствуем, как ей неловко играть в кино, да еще и не вполне добродетельную женщину. Часто утверждают, что женщина с кувшином мира была проституткой; ученики Иисуса не хотят терпеть ее в своем обществе. Но в исполнении Гинзбург Мария Магдалина держится не соблазнительно, а грубовато. Она похожа на парикмахершу, моющую Иисусу голову шампунем.

В радиоинтервью за год до смерти, в 1990‑м, Гинзбург, обаятельная и лаконичная — пожалуй, интервьюеры говорят больше нее — упомянула, что восхищается своей подругой и коллегой Эльзой Моранте, особенно тем, что Моранте пишет прозу от третьего лица. Гинзбург сказала, что сама она к этому не способна — не может «залезть на гору и увидеть все сверху». Но ей нелегко давались и попытки писать от первого лица. Гинзбург была моралисткой, что для современного прозаика совсем непросто, и отчасти поэтому не любила краснобайствовать сама и позволять краснобайствовать своим персонажам. Ей требовалось прерывать монологи. Среди ее романов есть два эпистолярных — там персонажи говорят поочередно от первого лица. Был у нее и другой способ избежать диктата «я» — попросту писать сжато. (В некоторых абзацах фразы состоят в среднем из дюжины слов.) Когда интервьюеры спрашивали ее об этом, она часто отвечала, что была в семье самая младшая и настолько младше всех остальных братьев и сестер, что в детстве, если надо было что‑то сказать, приходилось говорить по‑быстрому — иначе прервут.

Хоть Гинзбург и сильно горевала, после смерти Леоне она взяла жизнь в свои руки. Еще в юности она выполняла кое‑какую работу для знаменитого издательства «Эйнауди Эдиторе», которое Леоне Гинзбург и Джулио Эйнауди (его отец впоследствии стал президентом Италии) основали в 1933 году в Турине вместе с Чезаре Павезе. Теперь она снова стала там работать. А в 1950‑м вышла замуж второй раз, за Габриэле Бальдини, преподавателя английского языка в Римском университете, и переехала к нему в столицу. (О Бальдини она пишет в нежном эссе «Он и я», включенном в «Малые добродетели» — сборник прекрасных коротких вещиц, куда вошла и «Зима в Абруцци».) В 1983 году Гинзбург даже уговорили баллотироваться в итальянский парламент от «Независимых левых». На выборах она победила, а позднее ее избрали на второй срок. Но в общем и целом жизнь ее не баловала. Бальдини умер молодым (в 1969 году, в 49 лет), а их двое общих детей родились с тяжелой инвалидностью. Первый ребенок, мальчик, не дожил до года. Второй ребенок, девочка Сусанна, выжила, и Гинзбург ухаживала за ней. Каково ей жилось? Об этом я нигде никаких упоминаний не встречала.

И все же мне кажется, что критики чересчур педалируют тему горя в творчестве Гинзбург. Она всегда умела претворять горести в нечто, не лишенное своеобразной красоты. В «Дорогом Микеле!» ей удалось проявить великолепную виртуозность — написать эпистолярный роман, где молодой мужчина по имени Микеле — главный герой серии писем, написанных ему, им самим и о нем, среди авторов и адресатов — его мать, его сестры, его друг, его бывшая девушка и прочие, самые разные люди. Большинство тех, кто пишет эти письма, уморительно эгоистичны — они знают, чего хотят от Микеле. И куда он, черт возьми, запропастился? Оказывается, он был вынужден покинуть Италию, где участвовал в кампаниях левых активистов. Он пишет своей сестре Анджелике: мол, очень прошу, достань из печки на кухне в моей квартире автомат, который я туда спрятал, и брось в реку. В другом письме он просит своего друга Освальдо сходить в ту же квартиру и взять из нижнего ящика комода белый в голубую полоску кашемировый шарф. Пусть, дескать, Освальдо возьмет шарф себе на память об их прогулках вдоль Тибра. Освальдо пишет в ответ, что поискал шарф, не нашел, а поэтому купил в магазине другой. Этот шарф, похоже, не кашемировый и не в голубую полоску, но тоже белый. Микеле убивают на демонстрации. По иронии судьбы, случается это тогда, когда он, видимо, уже отошел от политики. В этой книге все описывается не без грусти и не без юмора.

Этот тон, в некотором роде меланхоличный с оттенком поэтичности, получает развитие в самой блистательной книге Гинзбург — «Семейных беседах» , которую, по ее словам, следует читать, как роман, хотя все в нем произошло на самом деле. Его название в оригинале означает что‑то вроде «то, как в нашем кругу было принято называть какие‑то вещи»; вероятно, подобный лексикон имеется чуть ли не в каждой семье. Если Наталия в отрочестве приходила обедать в мрачном настроении, ее мать говорила: «А вот и Мария громовержица!» Дядюшку, который был врачом и специализировался на лечении душевнобольных, прозвали Полоумным.

Описывая своих родителей, Гинзбург достигает вершин мастерства. Ее отец Джузеппе, шумный уроженец Триеста, темперамента был холерического, а по утрам непременно принимал холодный душ:

От ледяной воды он издавал страшный рык, затем одевался и огромными чашками поглощал изрядно сдобренный сахаром «медзорадо» , такой холодный, что зуб на зуб не попадал. Из дома отец выходил еще затемно, когда улицы были почти пустынны; в туринский туман и холод он выходил в длинном широком плаще с множеством карманов и кожаных пуговиц, а на лоб низко надвигал широкий берет, так что получался почти что козырек; заложив руки за спину, с трубкой в зубах, он шагал своей странной походкой, скособочившись, одно плечо выше другого, и, несмотря на то что прохожих было совсем мало, он и тех умудрялся толкнуть, поскольку шел задумавшись, с опущенной головой.

Лидия, мать, родом из Милана, — полная противоположность отцу: непоколебимо безмятежная, она вечно раскладывает пасьянс и болтает с белошвейкой, если не разъезжает, все так же бодро, по городу, чтобы передать чистое белье мужу и сыновьям, которых посадили в тюрьму. Лидия обожала рассказывать всякие истории:

Начинала она обычно за столом, обращаясь к кому‑нибудь из нас, и — неважно, шла ли речь о семействе моего отца или о ее родственниках, — все больше увлекалась, глаза блестели, словно она рассказывала эту историю в первый, а не в сотый раз.

— Был у меня дядя по прозвищу Барбизон.

Кто‑нибудь непременно говорил:

— Да знаю! Ты сто раз рассказывала!

Она тогда поворачивалась к другому и продолжала вполголоса.

Отец, до которого долетали отдельные слова, кричал:

— Да сколько можно повторять одно и то же?!

Мать продолжала тихо рассказывать.

В 1934 году Марио, брат Наталии, стал героем скандала: их с товарищем застигли на швейцарской границе при попытке ввезти в Италию антифашистскую литературу. Товарища арестовали, но Марио прыгнул в реку Треза и уплыл на швейцарский берег. «В воду, в пальто!» — вскричала Лидия, когда ей об этом сообщили. Она сетовала, что мужчин из ее семьи то и дело арестовывают, но гордилась тем, что сидят они вместе с достойными людьми. Когда ее сына Альберто посадили по одному делу с его другом Витторио, она сказала о Витторио: «Только что сдал экзамены на юридический на “отлично”». Об этой теме — о том, как еврейские семьи в Европе, словно слепые, не сознавали воистину смертельной опасности фашистов, — писали и раньше, но с таким изяществом — крайне редко. «Я писала стихи в честь Муссолини, — говорит женщина, с которой супруги Гинзбург познакомились в Пиццоли. — Как я ошибалась!»

За обеденным столом происходили шумные споры. Маленькая Наталия сидела, слушала и запоминала на будущее то, что говорили вокруг. Позднее собственная жизнь тоже давала ей богатый материал: Гинзбург — истинный поэт воспоминаний. (Она перевела для «Эйнауди» роман Пруста «По направлению к Свану».) Я особенно ценю ее эссе (оно тоже включено в «Малые добродетели») «Портрет друга» (1957) о Чезаре Павезе, который в 1950 году в Турине в 41 год принял смертельную дозу снотворного.

Он умер летом. Летом наш город безлюден и кажется огромным, светлым и гулким, словно пустая городская площадь; небо молочно‑белесое, прозрачное, но не сияет, река течет, ровная, как улица, и не дает ни влажности, ни свежести. Над мостовыми взметаются внезапно облака пыли; с набережной едут огромные телеги, груженные песком, асфальт главного проспекта усыпан камешками, и, нагреваясь, они впечатываются в гудрон. На верандах перед кафе, под зонтиками с бахромой, пустуют раскаленные докрасна столики.

Никого из нас там тогда не было. Чтобы умереть, он выбрал самый обыкновенный, удушливо‑жаркий день в августе, выбрал комнату в привокзальной гостинице; пожелал умереть смертью чужака в городе, где был своим.

Хотя Павезе был на восемь лет старше Наталии — он учился в школе с ее братьями, он стал не только ее коллегой по «Эйнауди», но и близким другом, а также писателем, чья проза на нее сильно повлияла. Его смерть стала для Гинзбург страшным ударом, и нельзя не восхититься тем, как сдержанно она, по своему обыкновению, об этом повествует. Заслуживает восхищения и ее описание Турина. Она заставляет город впитать все то отчаяние, которое испытывал Павезе, о чем она не может сообщить нам по душевной деликатности. Но одновременно этот Турин прекрасен, хотя в его красоте есть что‑то потустороннее: «огромный, светлый и гулкий, словно пустая городская площадь» (Похоже на картины Де Кирико.) А Павезе — не только человек, который покончил с собой. Но и человек, который когда‑то был молод. Он любил вишни, пишет Гинзбург, и по вечерам приходил в дом Леви с полным карманом вишен и всех угощал. Обычно о Павезе говорят как об авторе мрачных книг, умершем от секонала. Но теперь благодаря Гинзбург я вижу, как он порой потряхивает вишнями перед носом молодой женщины. Позднее Павезе был в числе тех немногих, кто убеждал ее писать. Когда она жила в Абруцци, он прислал ей открытку: «Дорогая Наталия, хватит рожать детей, напиши книгу». Она родила еще несколько детей, но также села за работу и написала больше дюжины книг.

Оригинальная публикация: Rediscovering Natalia Ginzburg

Предсмертная записка Примо Леви

Молочный бидон