The New Yorker: Амос Оз и языковая политика иврита

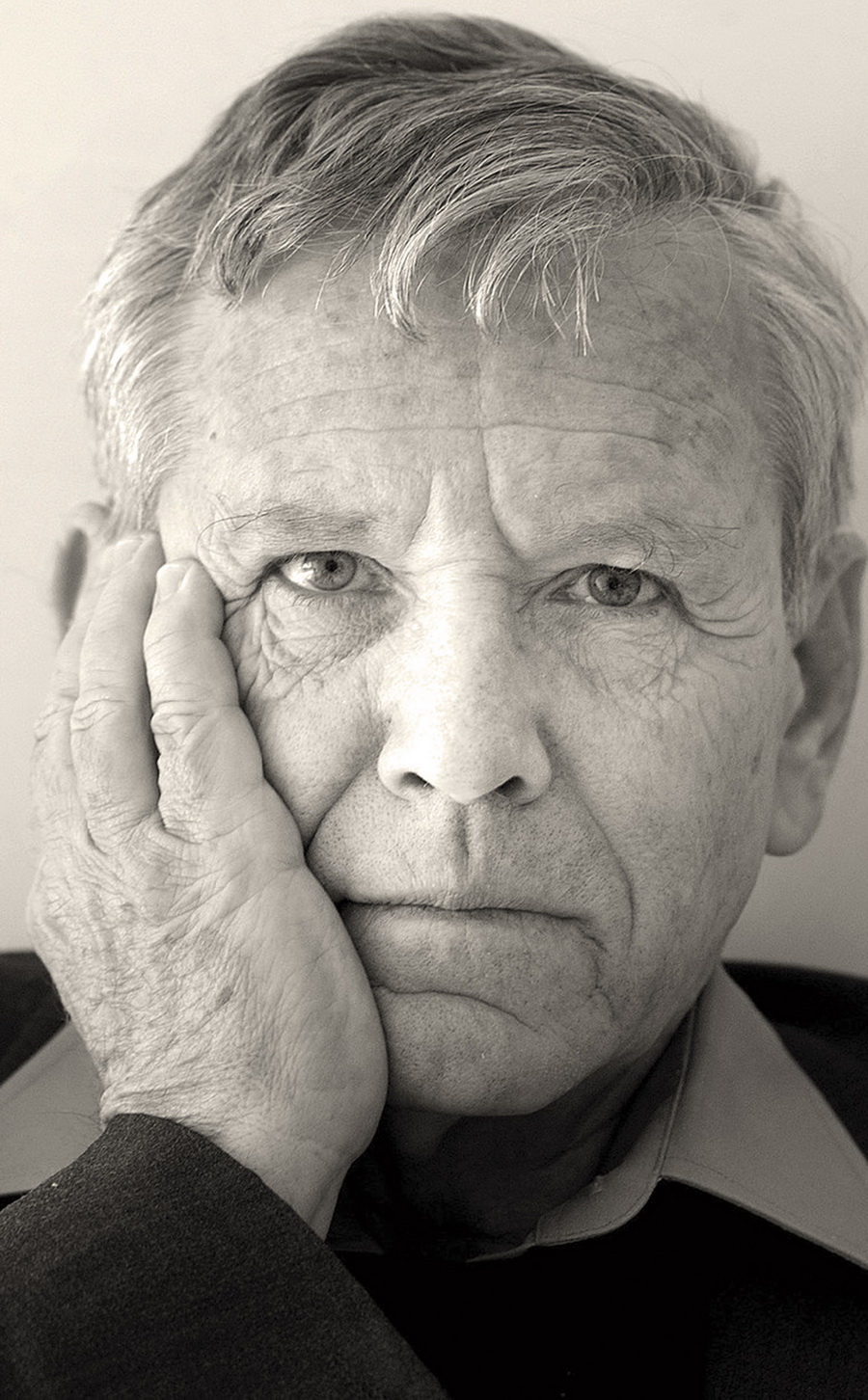

«Несколько дней назад я шел по Иерусалиму и в одном переулке… почувствовал — вот же он, запах влажной, только что отпаренной, отглаженной ткани», — как‑то сказал в интервью израильский прозаик Амос Оз. «Cмесь запахов — паленой ткани, и пара, и теплой сырости; и легкая примесь запаха самой материи, а еще этот запах — очень домашний. И сколько же слов мне понадобилось, чтобы сбивчиво описать запах, который вы бы опознали моментально». Оз — он умер в декабре 2018 года — один из крупнейших авторов, пишущих на современном иврите, всю жизнь был озабочен тем, что возможности языка ограничены: язык ненадежен, неспособен в полной мере передать смысл. Письменное слово, часто утверждал Оз, может лишь приблизительно воспроизвести полноту бытия; любой текст в конечном итоге тускнеет перед действительностью, которую силится отобразить.

Когда Оз скончался, «Кан» — Израильская корпорация телерадиовещания — опубликовала несколько радиоинтервью с ним из своего архива. Самое раннее взяли в 1964‑м — Оз дал его в своей комнате в кибуце Хульда — незадолго до выхода его первой книги «Где воют шакалы», а последнее — за несколько месяцев до его смерти. Просто поразительно: Оз в 25 лет говорит точно так же, как и Оз в 79: та же чеканность формулировок, тот же непоколебимый, чуть ли не пророческий тон. Когда слушаешь интервью по порядку, первоначальное благоговение перед непринужденным красноречием Оза слегка ослабевает, так как некоторые итоги его прозрений повторяются, порой дословно. Слова, сказал он в 1975‑м и еще раз, в 1978‑м, — это «эсек биш», гиблое дело — невнятица, она затуманивает смысл, даже пытаясь его донести. Выразить на бумаге то, чем ему хочется поделиться, невозможно, — вот на что указывают эти почти маниакальные самоповторы Оза.

Для Оза литература была попыткой упорядочить мир, где порядка нет и в помине, — и в этом, полагал он, литература мало чем отличается от пещерной живописи эпохи палеолита, когда доисторические художники, заставляя диких животных застывать на рисунках, обретали иллюзию своей власти над природой. Тем не менее, уверял Оз, важнейшие события человеческой жизни — нечто выше слов. «Люди рождаются, крича, занимаются любовью, постанывая, умирают, хрипя, — сказал он в интервью в 1978 году. — Выразить это словами трудно… Что‑то пропадает. Остается полагаться на читателя, надеяться, что он извлечет из слов — хоть отчасти — то, для чего нет слов». Поэтесса Мэри Оливер в сборнике эссе «Вверх по течению» заметила: «Произведение — не безудержное живое существо и не покорный артефакт, а текст, готовый поставить все свои деньги на надежду что‑то намекнуть». Ставка, как сформулировал Оз, на то, что разные люди найдут красоту в одних и тех же контурах.

Своеобразие иврита интересовало Оза не меньше, чем проблема языка в целом. В неполных 30 лет, после выхода трех первых книг — сборника рассказов и двух романов, Оз уже был одним из самых известных литераторов, писавших на языке, который лишь за несколько десятков лет до этого вышел из глубокой заморозки. В начале XIX века появились ивритские газеты и первый ивритский роман, но писались они языком неестественно высокопарным и библейским. За 100 лет иврит, вначале литературный, а затем и устный, стал гибким, живым языком — мощным и изменчивым средством коммуникации, быстро приноравливающимся к запросам современности (вообразите, что было бы, если бы латынь приспособили для разговоров об айфонах, третьей волне феминизма и Билли Айлиш ). «Иврит моего детства, — сказал Оз Дэвиду Ремнику для очерка 2004 года в рубрике “Профиль” в “Нью‑Йоркере”, — это был такой язык, который делал лишь первые шаги на открытом пространстве — совсем как существо, зачатое и выращенное в лаборатории или в зоопарке, а затем выпущенное на волю».

В эссе «О евреях и словах» — Оз написал его вместе со своей дочерью Фаней Оз–Зальцбергер — авторы предложили понимание еврейской исторической преемственности как «прежде всего текстуальной» — в ней принадлежность к еврейству передавалась через слова, а не через кровное родство. В этой интерпретации возвращение иврита как разговорного языка было не только вторым рождением, но и разрывом с прошлым. Жизнь Оза — хроника последствий этого разрыва. Оз, родившийся в 1939 году в Иерусалиме, — сын восточноевропейских эмигрантов, незадолго до этого прибывших в подмандатную Палестину. Отец, библиотекарь, читал то ли на 16, то ли на 17 языках, мать — то ли на семи, то ли на восьми. Раз они твердо решили строить новую жизнь и оставить в прошлом не только вынужденное отсутствие своей государственности, но и диаспорический космополитизм, то и Оза растили так, чтобы он знал лишь иврит. «Возможно, из опасения, что знание языков сделает меня беззащитным перед соблазнами Европы, — написал он в своих мемуарах “Повесть о любви и тьме”, — такой великолепной и такой убийственно опасной» .

Для Оза писать на иврите было все равно, что ваять из твердого камня и из слежавшегося песка одновременно. Язык, опиравшийся одной ногой на библейский иврит, а другой — на мешанину лингвистических влияний, из которых сложилось просторечие юной страны иммигрантов, создавал риск неверного выбора слов: «как‑то неохота вставлять Исайю, Псалтырь и гору Синай» в рассказ о препирательствах из‑за пары мелких монет, сказал Оз в 1996 году в интервью «Пэрис ревью». Современный иврит черпал слова не только из собственных ранних вариантов, но и из польского, идиша, русского, а также нескольких диалектов арабского. Если медленная эволюция большинства языков дает возможность словам «находить отзвуки в целом погребе смыслов, ассоциаций, колыбельных и небылиц», то в ХХ веке те, кто писал и читал на иврите, еще долго должны были изобретать свои созвучия.

Но по той же причине писать на иврите было огромным соблазном для писателя (все равно, как работать «на действующем вулкане», — заметил Оз и в радиоинтервью 1978 года, и в «Пэрис ревью»). Оз уподобил иврит английскому языку елизаветинской эпохи, «когда писатель и поэт еще мог создавать новые законы языка». (Тут он вторит литературному критику Джорджу Стайнеру , написавшему: «Марло, Бэкон, Шекспир употребляют слова так, словно к ним еще никто не прикасался и они не утратили блеск и звучность, словно они совсем новые… Перед ними раскинулась великая сокровищница языка: ее нежданно отперли, и они растаскивают сокровищницу, считая ее неисчерпаемой».) Оз, как и другие прозаики и поэты его поколения, упивался ощущением возможностей, которые дает современный иврит благодаря уникальному тембру струн, протянутых между далеко разнесенными во времени мирами.

В интервью Оз делился своей радостью от того, что иврит находит все более широкий отклик, и вместе с тем ясно сознавал, как язык могут употреблять во зло. «Всякое разрушение начинается с разрушения языка, — говорил он, — когда вы называете вещи не своими именами». Оз, писавший колонки и статьи для израильской прессы (широко известно, что у него были две ручки с чернилами разного цвета — одна для публицистики, другая для прозы), рассматривал свой подход к языку как основу своей роли публичного интеллектуала, и именно с этого начинались многие его тексты о политике. В первой же своей колонке — о Шестидневной войне, в результате которой Израиль забрал у Египта сектор Газа, а у Иордании западный берег Иордана, — Оз заявил, что называть завоеванные армией территории «освобожденными» неприемлемо.

В его понимании это было «загрязнение языка»: территории никогда не могут быть «освобожденными», а об освобождении имеет смысл говорить только в отношении людей. О ливанской войне 1982 года, которую вначале нарекли «Операция “Мир Галилее”», он сказал: «Война — это не мир. Называйте это войной».

Несмотря на обеспокоенность тем, что язык можно употреблять, в том числе, во зло, Оз продолжал считать иврит величайшим достижением сионизма. Что и говорить, к этому достижению он относился не столь неоднозначно, как к прочим. «Я уже много раз говорил, что шовинист я только по части языка, — сказал он в интервью “Пэрис ревью”. — К языку испытываю все те чувства, которые, возможно, не всегда испытываю к стране». Современная ивритская литература — ее ритмы и суть, ее темы и герои — была для него источником гордости: ей в равной мере свойственны масштаб и своеобычие. Ее главную тему Оз определял как «бедствия евреев», но эта сосредоточенность на, казалось бы, узкой проблеме не помешала ивритской литературе достичь общечеловеческой, гуманистической высоты. «Бедствия евреев, если видеть их масштабно, не так уж отличаются от бедствий человечества в целом, — сказал он в 1978 году. — Евреи ищут что‑то, чего не могут найти; находят что‑то, что им не нужно; находят то, что нужно, но не вполне то. Так же, как и другие… Евреи такие же люди, как другие, когда стараются во что бы то ни стало достичь цели». Оз неизменно увязывал рамки языка с рамками идеологии. Он замечал: те, кто слишком истово верит в какую‑то конкретную программу и слишком охотно диктует рецепты из некого всеобъемлющего «евангелия перемен», могут — и это неизбежно — стать фанатиками, если мир не втискивается без сучка без задоринки в их формулировки. Реальность невозможно в полной мере выразить словами, и точно так же реальность сопротивляется попыткам сковать ее одной‑единственной системой убеждений: «Мы живем в мире, полном противоречий… а идеология не выносит противоречий». Взамен Оз рекомендует недоумевать — пусть сомнения побуждают всех нас беспрестанно исследовать и переустраивать наш «умственный чердак». Его последний сборник эссе «Дорогие зелоты» начинается с широкого обзора фанатиков и фанатизма (одержимости единственной целью, полного отсутствия чувства юмора), а завершается анализом патологических свойств тех, кто затягивает израильско‑палестинский конфликт.

При такой откровенной неприязни к догме и интеллектуальной негибкости, возможно, есть определенная ирония в том, что взгляды самого Оза десятки лет оставались неизменны. У секулярного, либерального сионизма — а Оз был одним из самых четких его выразителей — имеются свои рецепты исцеления всех мировых проблем, свои утопические чаяния, свои способы в два счета урегулировать неукротимый конфликт на Ближнем Востоке. Все эти устремления были близки Озу, хотя, как правило, он трезво оценивал помехи, препятствующие их воплощению в жизнь.

Один старый сионистский гимн начинается со строк «Здесь, на земле, по которой тосковали наши предки, сбудутся все наши надежды». Мелодия позаимствована из еще более старой идишской песни «Голес марш» — «Марш изгнания», но в ивритском варианте изначальный жалобный текст кардинально переиначен: он обещает, что на смену жизни в диаспоре с ее слезами придет свободная жизнь с земледельческим трудом (и, конечно, с ивритом). «Не две‑три, а все наши надежды», — цинично замечал Оз по поводу припева, с которого начинается песня, и распевавших ее первых сионистов. Ни одна робкая мечта не бывает чересчур робкой. «Даже оказавшись здесь, они пели “там”», — добавлял Оз. Вечно в переходном состоянии, никогда не достигая цели вполне (так же, как и другие…) И все же, когда дети Оза были маленькими, он каждый вечер, укладывая их спать, пел им, в числе прочих, эту песню, наполовину недоумевая, наполовину истово веря. Эту песню спели последней, прежде чем разойтись, когда его похоронили на кладбище кибуца.

Оригинальная публикация: Amos Oz and the Politics of the Hebrew Language

The New Yorker: Израиль Амоса Оза

Амос Оз: «Прямых и простых ответов не бывает»