Рот олицетворял воистину яркий период американской литературы и обрел огромную читательскую аудиторию. Но великие писатели не могут обойтись без великих читателей, которые на лету улавливали бы их замысловатую мысль.

«Куда он отсюда денется? Всё, что он ненавидит, — здесь» .

Филип Рот, «Театр Шаббата»

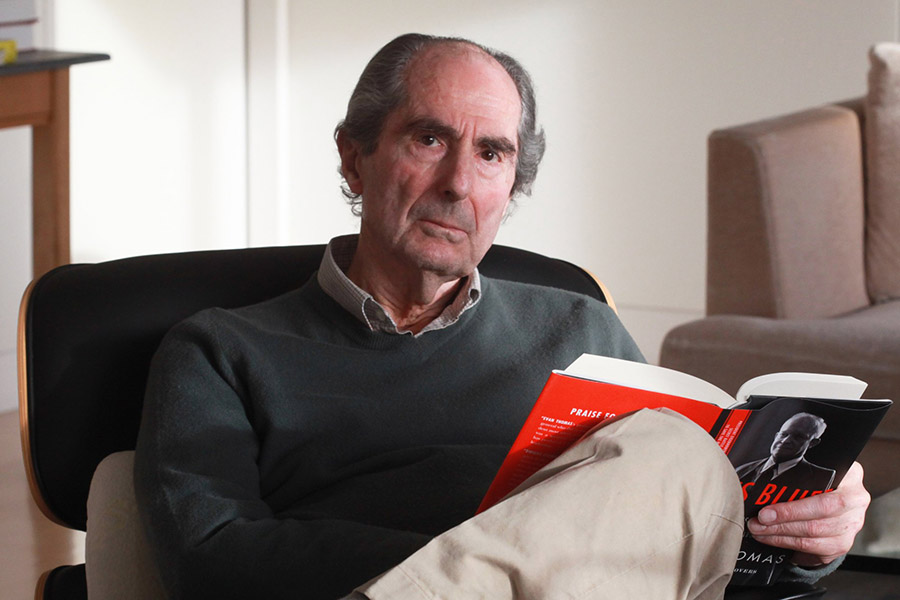

В его уход просто не верится. Правда, еще пять лет назад он возвестил, что его необычайный творческий процесс остановлен, но молчание иногда бывает оглушительно громким, и ажиотаж вокруг Филипа Рота ничуть не утих. Ну конечно же, Рот, этот великий монах, проповедник софистики и избытка, посиживает себе на своей коннектикутской ферме и замышляет, как напоследок еще разок нас ошеломить.

Теперь начинается то, чего он страшился и всеми силами старался не допускать, — созданное им принимаются демонтировать в поисках истины, словно в художественной прозе вообще может быть какая‑то истина, отделимая от самой прозы. Рот не доверял потомкам формирование своей репутации. За его жесткой классификацией своих произведений («книги про Цукермана», «книги про Рота», «книги про Кипеша») таится нервозная опасливость: автору не хочется отпускать книги в большую жизнь, где бы они сами пробивали себе дорогу. Я назвал бы это так: «мать Алекса Портного отомщена».

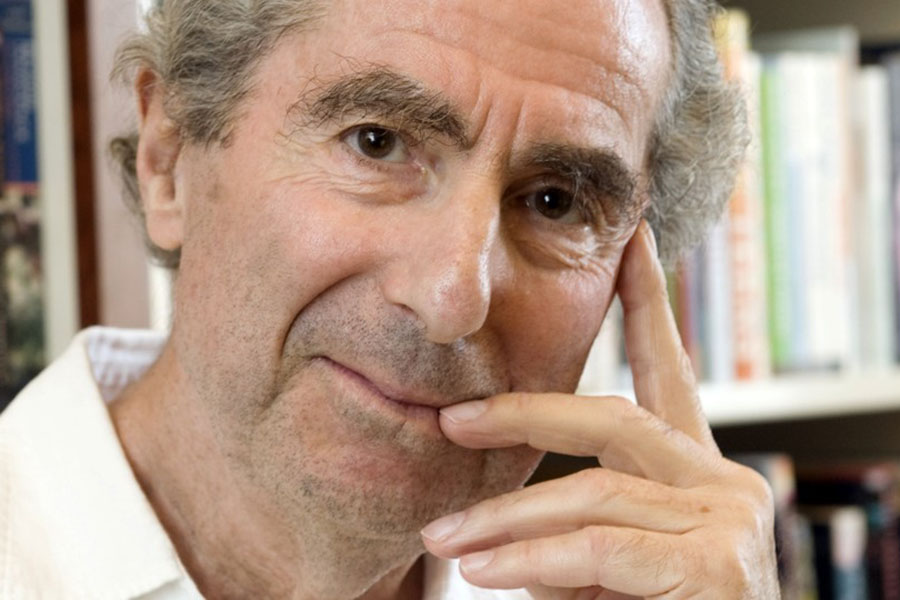

Рот с самого начала провоцировал бесцеремонный интерес к своей биографии. Такова цена, которую он платил за свой величайший дар чревовещателя. Если тебя принимают за твоих персонажей, мир будет злословить не только о тебе, но и о самой идее художественного вымысла. И продолжает злословить даже сейчас. Рот был такой, Рот был сякой: это был лучший из людей, худший из людей, отшельник, лицедей, «в любом случае, не пожимайте ему руку». Я виделся с ним раз в жизни, недолго, ощущение было не из приятных. И я благодарен ему за это. Писатель вовсе не должен вас очаровывать. Его искусство надо уважать, а про него как человека не вспоминать.

Итак, сегодня нам следовало бы оплакивать искусство. Смерть Рота подводит черту под удивительно ярким периодом американской литературы. Я чуть не написал «американской еврейской литературы», но в данном случае уточнения излишни. В период, который теперь заканчивается, американская литература и была американской еврейской литературой. Рот, Беллоу, Маламуд, Хеллер, Мейлер. По целому ряду причин их иммигрантский опыт изгойства и попыток самоусовершенствования сделался творческим движителем Америки. Родиться тогда, на заре эпохи, — это было счастье, а уж родиться тогда евреем — вообще райское блаженство. Если мы больше не увидим такого созвездия талантов, то не потому, будто нынешние звезды светят тускло, — просто мы перестали высматривать их в небесах.

Великие писатели не исчезнут просто так, а вот великие читатели… увы. Лет десять назад Рот лично предрек катастрофу: дескать, с появлением все новых вещей, отвлекающих наше внимание, меж тем как бумага вытесняется экранами, у нас отомрет способность сосредоточиваться на печатном слове. Возможно, Рот ошибался и сосредоточенность, необходимая для работы воображения, каким‑то чудом восстановится. Но неотвратимо напрашивается вывод: совсем как писателям больше не видать того общего почтения, которое воздавалось Диккенсу и Джордж Элиот, так и после Рота мало кто прельстится изысканным удовольствием от расшифровки заковыристого текста. Мы опускаемся все ниже, ступенька за ступенькой.

В 2011 году издатель Кармен Кэллиль ушла из жюри международной Букеровской премии, когда подавляющее большинство ее товарищей проголосовали за Рота. По ее словам, от чтения Рота возникает ощущение, что он на тебя уселся, — пристроился на голову и давит. Осмелюсь спросить: а это непременно плохо? Так ли уж нужно, чтобы читатель мог продохнуть свободно? Сменю метафору: согласитесь, упоение от лучших страниц Рота — все равно что сплав по широко разлившимся рекам негодования или ликования, движение в водовороте яростных стычек, где одна фраза подзуживает следующую, опровергает предыдущую и провоцирует на спор дальнейшие абзацы, и так продолжается, пока попытки читателя не утонуть не станут частью интеллектуального усилия, к которому обязывает текст.

«Иди за мной, за мной», — требует Рот, иди не восхищаться фееричностью, а чтобы, наконец, найти справедливость. «Американская пастораль» заканчивается великолепно — простейшим вопросом: «Что на земле безобиднее, чем жизнь семьи Лейвоу?» Но до этой фразы мы добираемся, словно утомленные пловцы до мелководья, — после 400 страниц беспощадного анализа общества, где жизнь семьи Лейвоу выглядела далеко не безобидной. Луч солнца после бури. Ясность Рота дается ему нелегко — благодаря тому, что он осмеливается писать неясно.

Романам того периода свойственны как скрупулезность синтаксиса в духе Генри Джеймса, так и скрупулезность этики в духе Талмуда. В ранних книгах Рота его еврейство облекалось в привычные формы: нераскаянный грешник, любящий сын, неисправимый шутник. Но адвокатом таких людей, как Лейвоу и Коулмен Силк, становится пламенный Рот, Рот‑раввин, исследователь и гроза всех новых веяний резонерства и ханжества, святой законник‑сквернослов.

Адвокатом Лейвоу, Коулмена Силка… и мужчин вообще. Ибо существуют аргументы в защиту мужчин. И Рот, приводя эти аргументы, балансировал на грани абсурда и навлекал на себя стандартные обвинения. На эту тему я скажу лишь одно: мне бы хотелось, чтобы женщины в его романах не столь часто находили его героев‑мужчин сексуально привлекательными. Беллоу трактовал подобные вещи более тактично.

Роман «Театр Шаббата» — мост между хулиганством ранних книг Рота, которое порой бывало слишком нервозным, и глубокой торжественностью последующих произведений. Например, прекратились игры в «угадай, кто я на самом деле». (Меня лично никогда особо не волновало, кто — настоящий Филип Рот, а кто — маска. Лучше всего полагать, что настоящего никогда и не бывало.) Хотя «Театр Шаббата» — самое богохульное из его произведений, именно в нем найден наилучший баланс между богохульным и сакральным. Если уж святотатствовать, то с религиозным жаром. Писатель, заставивший Шаббата помочиться на могилу возлюбленной, — несомненно, тот же писатель, который заставлял Портного мастурбировать на все под луной, но теперь хулиган — уже не мальчик‑подросток, а его выходка — акт благоговейной скорби. Погодите хихикать — сначала спросите себя, что такое плотская любовь и какова роль тела в эротической любви.

В том, что касается ненасытной любви к жизни, Шаббат с легкостью затмил всех своих предшественников. «Моя мужская жизнь» теперь сделалась «Моей монструозной жизнью». Мы не препятствуем королю Лиру губить себя — это все‑таки не наше дело. А вот Шаббата мы умоляем перестать, больше не позориться. Но вся его жизнь — эксперимент, попытка раздвинуть горизонты позора. «Да, да, да, он вдруг проникся неудержимой нежностью к своей жизни, увязшей в дерьме. И нелепой жаждой: еще! Еще поражений! Еще разочарований! Еще обманов!» За этим следует вдумчивый гимн самым неприглядным жизненным энергиям, Рот осмеливается ассоциировать чистоту с дерьмом: «Хочешь испытать чистую радость от того, что живешь и буйствуешь? Мерзкие стороны существования — средство, с которым ничто не сравнится».

Долгая война с благопристойностью наконец‑то выиграна. «Куда он отсюда денется? Все, что он ненавидит, — здесь».

Что же, в 85 лет Филип Рот переменил свое отношение к жизни? Заново влюбился в жизнь настолько, чтобы с ней расстаться?

Вопрос некорректный.

Оригинальная публикация: Philip Roth’s death won’t mean the end of great fiction. But we are losing our appetite for it

«Лехаим» вспоминает Филипа Рота

The Atlantic: Вcпоминая Филипа Рота, гиганта американской литературы