Святые и грешники И.‑Л. Переца

Материал любезно предоставлен Tablet

3 апреля 1915 года, 110 лет назад, скончался Ицхок‑Лейбуш Перец, писатель, классик идишской литературы.

Много лет назад, студенткой монреальского университете Макгилла, я слушала курс Рут Вайс, исследовательницы творчества И.‑Л. Переца. Сперва я занималась неохотно, поскольку Переца читала только в еврейской начальной школе и, насколько я помню, тогда он не произвел на меня впечатления. Мы читали рассказы, подходящие для детей — «Ойб ништ нох эхер» («Если не выше еще…») и «Нисим ойфн ям» («Чудеса на море»), — с прямолинейной моралью и примерами для подражания. Я и подумать не могла, сколько утонченности и житейской мудрости в этом писателе — очень неоднозначном, циничном, порой раздражающем, но всегда интересном, чьи рассказы утешают, даже если озадачивают и смущают.

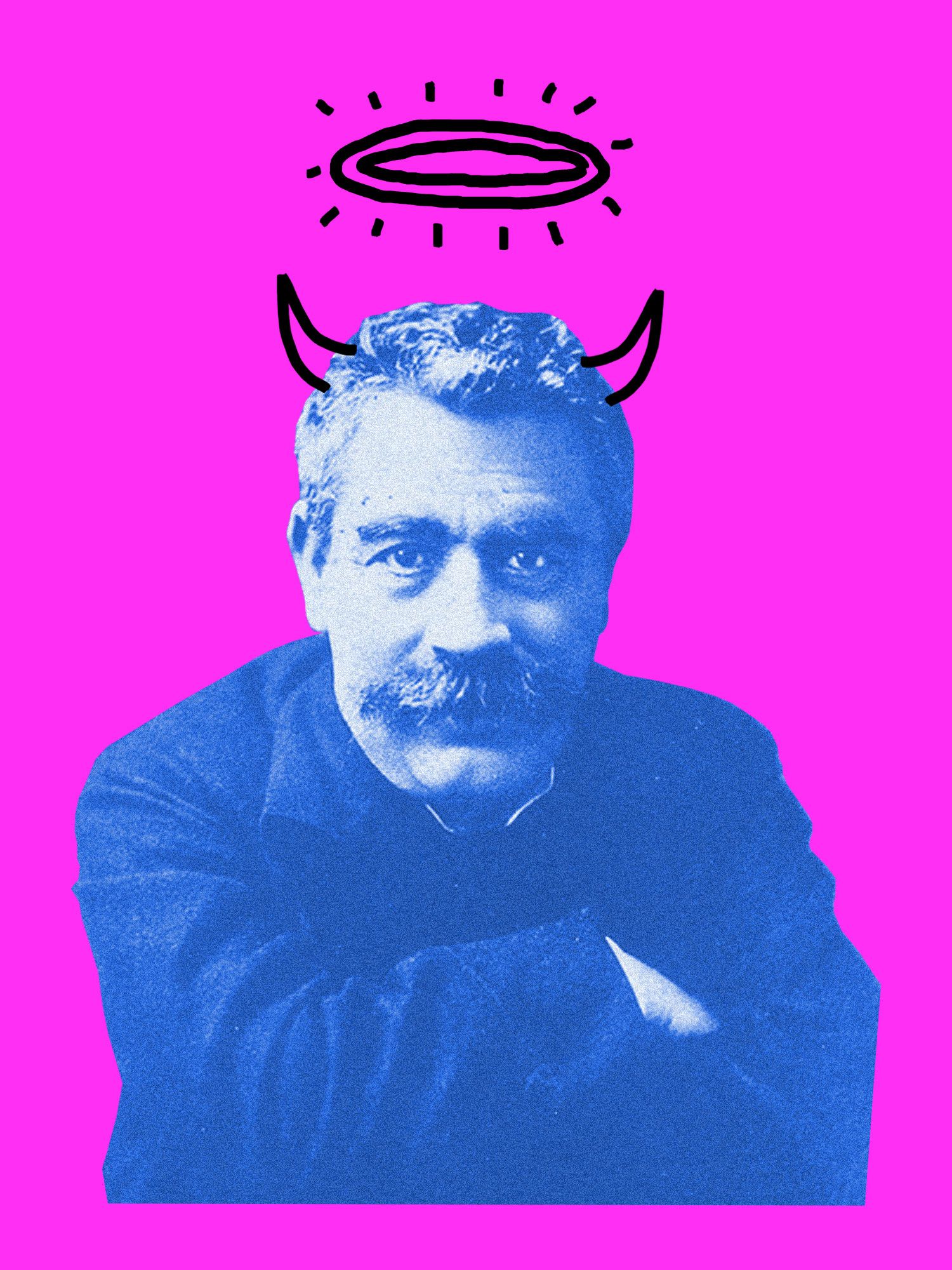

Ицхок‑Лейбуш Перец — один из столпов идишской литературы. По словам Рут Вайс, статей и монографий о одном Переце написано больше, чем о любых двух других идишских писателях, в том числе о двух классиках, Менделе Мойхер‑Сфориме и Шолом‑Алейхеме. В честь Переца называют школы, улицы, достопримечательности, издательства, детские дома; в Нижнем Манхэттене есть даже площадь Переца. Его имя носят различные еврейские культурные организации в Европе, Северной Америке и Израиле. Все мое детство со стены маминого кабинета на меня смотрела обрамленная фотография этого великого писателя: мама повесила ее, чтобы та вдохновляла ее писать. Перец на этой фотографии — руки скрещены на груди, сбоку на крупную красивую голову падает свет — смотрит на мир оценивающим ироничным взглядом, пряча улыбку в густые усы.

Он родился 18 мая 1852 года в Замостье, городе на юго‑востоке Польши. Вырос в религиозной семье, получил традиционное еврейское воспитание, изучал иврит и раввинистические тексты. В автобиографии Перец рассказывает, что в детстве был илуй (гений). Наверняка так и было, поскольку, добравшись до чьей‑то личной библиотеки, он читал светскую литературу на русском, польском и немецком. Французский выучил самостоятельно, чтобы читать книги на этом языке.

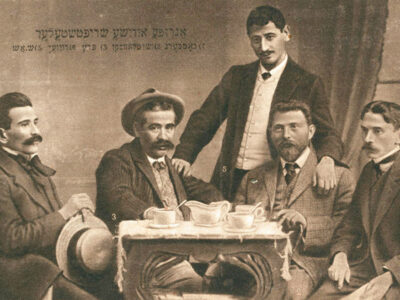

Перец стал адвокатом и 10 лет благополучно практиковал в Замостье, но в 1888 году царские власти по доносу лишили его концессии — за содействие польскому национализму и социализму. Кто на него донес и почему, по сей день остается тайной. Но в результате Перец лишился статуса адвоката, вынужден был уехать из Замостья и искать другую работу. Так он начал писать. В 1890 году он стал сотрудником варшавского Совета еврейской общины, где и проработал до 1915 года — до самой смерти. Можно сказать, обстоятельства сложились удачно: зарабатывал он, конечно, меньше, чем адвокатом, однако эта работа отвечала его интересу к общинной работе и, что еще важнее, у него оставалось время писать. Вдобавок теперь он жил в большом городе, средоточии крупнейшей еврейской общины в Польше: Варшава магнитом притягивала евреев отовсюду, особенно имевших склонность к литературе: они совершали паломничество в дом Переца, чтобы увидеть мастера. Перец послужил источником вдохновения и поддержки для целого поколения идишских писателей, в том числе для Шолома Аша, С. Ан‑ского, Давида Бергельсона, Аврома Рейзена и многих других.

Политические убеждения Переца определить трудно, но все‑таки он держался, скорее, левых взглядов и был больше бундистом, чем сионистом. Он одобрял понятие докайта: приблизительно это можно перевести как «здешность» — убеждение, что евреи должны бороться за равные права в тех странах, где проживают. Так, Перец стал бесспорным вождем движения, поставившего своей целью поднять уровень еврейской жизни в диаспоре, борцом за признание идиша главным языком еврейского народа. Перец скончался от сердечного приступа в апреле 1915 года, сидя за письменным столом, — для писателя это значит на посту. Похороны его были одними из самых многолюдных, какие видела Варшава.

В лучших своих рассказах, а Перец писал только рассказы, еще пьесы и стихи, романов не писал, он неизменно сталкивает противоположности (грешник и святой, тело и душа, праведница и блудница, свет этот и тот) и позволяет конфликту разворачиваться самостоятельно, поначалу в соответствии с ожиданиями читателя. А потом обманывает эти ожидания, порой переворачивая их с ног на голову, порой одним лишь словом или фразой, которая все кардинально меняет. Святой попадает в ад; женщину, всю жизнь в сердце своем вожделевшую гоя, после смерти почитают святой; три символа еврейского мученичества и самопожертвования, которые блуждающая душа приносит ангелу‑привратнику в «Трех дарах», чтобы ее пропустили в рай, названы роскошно красивыми: «…бесполезны и тем красивы» .

Самый известный рассказ Переца, «Бонце‑молчальник», бесспорно, и самый циничный. Действие разворачивается в царские времена; жизнь Бонце — долгая череда невзгод и мучений, с той самой минуты, когда рука моэля дрогнула во время обрезания, и до того дня, когда Бонце умирает в больнице, неизвестный и неоплаканный, и его хоронят в общей могиле для бедноты. При жизни Бонце работает носильщиком, таскает тяжести, зачастую не получает ни гроша, его единственный ребенок умирает, жена уходит к другому. Бонце смиренно сносит плевки, презрение, болезни, унижение, несправедливость — терпит стоически, молча, ни разу не возвысив голоса ни против Б‑га, ни против человека. На земле Бонце никто, его смерть остается незамеченной. Но когда он умирает, на небесах суматоха — не знают, как его лучше принять: в рай летит душа Бонце, редкого человека, истинного святого, кроткого, без малейшего изъяна. На обязательном небесном судилище — чтобы выяснить, достоин ли Бонце рая, — даже ангелу‑обвинителю нечего сказать против Бонце: нет за ним ни малейшего прегрешения. И голос Верховного судии предлагает ему выбрать все, что пожелает: чего ни попросит, ему тотчас же будет дано. Взору Бонце открываются все райские блага, и чего же он просит? «Я хочу иметь ежедневно утром горячую булку со свежим маслом!» Фискал в ответ хохочет.

Разумеется, это притча. Но о чем она? Не призыв ли это к оружию для бесправного еврейского рабочего класса, не обличение ли еврейской пассивности перед лицом антисемитизма, не идеализация ли смирения, какового требуют от религиозных евреев, — а может быть, осуждение кротости, что никогда не ропщет на обиду? А может, в этом рассказе критикуется религия, согласно которой покорный, за всю жизнь ни разу ни на кого не пожаловавшийся человек должен получить воздаяние на небесах? И если такое униженное и забитое существо, как Бонце, действительно попадет в рай, чтобы получить воздаяние, откуда ему знать, о чем просить? Не над этим ли и смеется в конце рассказа фискал? Не могу не упомянуть о том, что сказал один мой студент‑нееврей, которому я задала прочесть этот рассказ: если Бонце умер, заметил студент, зачем ему понадобилась каждое утро булка с маслом? Он мертв! У него нет тела! В раю не едят!

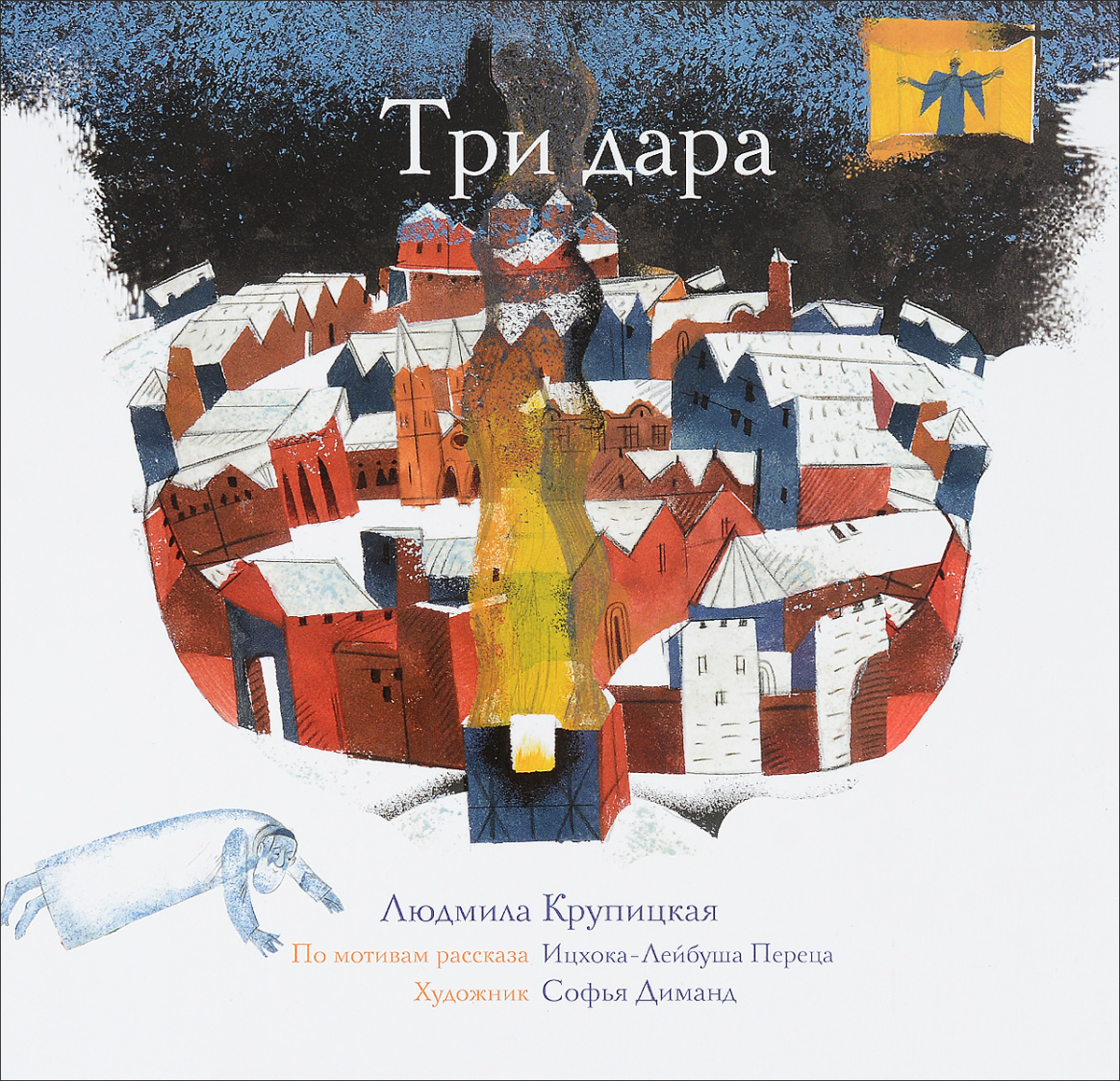

Во многих самых известных и любимых читателями рассказах Переца, как и в «Бонце‑молчальнике», присутствуют фольклорные мотивы. Перец зачастую использует народные сказки, верования и суеверия в своих целях, если того требует сюжет. Такие фольклорные рассказы вошли в сборник «Фолькштимлехе гешихтн» («Народные предания»), опубликованный в 1908 году. Так, «Три дара» — рассказ о душе, осужденной вечно скитаться, потому что на небесных весах ее грехи и добрые дела весили одинаково. Не настолько грешна, чтобы угодить в ад, и не настолько свята, чтобы попасть в рай, душа обречена блуждать между небом и землей, пока не отыщет три дара, настолько поразительных и красивых, что понравятся праведникам райским. Лишь тогда душе позволят войти в небесные врата.

И душа летает над землей, ищет необычные дары, без которых ее не пустят в рай. В конце концов ей удается отыскать три дара, и это символы еврейского мученичества. Первый — горсть праха из Святой земли, стоившая старому еврею жизни. Старик не проронил ни слова, пока грабители выносили из его дома золото и серебро, но лишиться этой горстки праха, символа чаяний еврейского народа, значило для него лишиться сокровища большего, нежели любая ценность. «Не троньте!» — крикнул старик, и его убили.

Второй дар символизирует скромность и добродетель еврейских женщин — окровавленная булавка, которой молодая еврейка, обвиненная в колдовстве, приколола к ногам край одежды, чтобы та не задралась, когда ее, привязав к лошади, поволокут по улицам города. Третий дар — ермолка, символ иудаизма, эта ермолка упала с головы еврея, которого прогнали сквозь строй. Солдаты сбили ермолку, несчастный вернулся за ней, за что претерпел куда больше ударов.

Эти‑то три дара приносит душа, чтобы ее пропустили в рай. Нужно ли говорить, что их принимают и душа попадает на небо. Основной пафос рассказа не дает забыть удивительное самопожертвование трех трагически погибших, от кого душе и достались «роскошно красивые» дары. Но даже в этой возвышенной песне звучит диссонанс. Первый раз эта горькая нота слышится, когда шамес, судебный служка, жалуется: «А праведники твоего поколения, горемычная, — нечего таить, — любят дары…» Иными словами, подкуп в ходу не только на этом свете, но и на том, — и так же решает все. Та же тревожная нота слышится, когда душа жалуется на измельчавший мир, в котором не сыщешь достойного дара. В конце концов эта горькая нота звучит в самой последней строке рассказа. «И с “горнего места” послышался глас: “Истинно красивые дары, роскошно красивые… Бесполезны и тем красивы…”»

Получается, их польза — нравственная? Духовная? Или же это ирония: ни одна из трех смертей не тронула мир настолько, чтобы за ней не последовали другие? Как и три дара, столь трогательно олицетворяющие еврейское мученичество, не сподвигнут райских праведников хоть немного облегчить участь евреев. Как ни жалеют праведники страдающих мучеников, как ни восхищаются их самоотверженностью и героизмом, как ни прекрасна эстетически смерть за убеждения, но единственная польза от этих даров — сказка, та самая, которую мы читаем. Двусмысленной финальной фразой Перец словно задает вопрос: что же это за мир, в котором возможны такие «красивые» подарки, но также вопрошает: какова же их цель и ценность в таком вот мире, где мы гонимы?

В другом фольклорном рассказе Переца, «У изголовья умирающего», говорится о том, как человек добровольно отказался от рая ради пламени ада. Святая душа, сделавшая такой выбор, всю жизнь жертвовала собой ради других и не может перемениться даже на краю могилы. Перец выстраивает рассказ таким образом, что читателю кажется, будто он знает, чем кончится дело, но в финале огорошивает его неожиданной философской дилеммой.

Рассказ начинается с того, что праведный Лейбель из Консковоли лежит на смертном одре. Лейбель — человек верующий, и ни разу не было такого, чтобы он забыл помолиться. Райский шамес спускается с небес за душой Лейбеля, уверенный в том, что человек, так усердно молившийся, достоин места у святого престола. Однако у изголовья умирающего шамес застает прислужника ада, явившегося по ту же самую душу. (Здесь Перец не без удовольствия рассуждает о различиях между классами ангелов — шамес по положению явно выше посланника ада — и относительной дистанции от земли до рая и ада: ад ближе.)

В первом раунде побеждает черный ангел. Лейбель из Консковоли разоблачен: он лицемер, притворявшийся праведником. На деле же он грабил вдов и сирот; водятся за ним и другие грязные делишки. Иными словами, сердце его чернее дегтя, и Лейбеля ждет ад.

Реб Нахман из Зборожа — полная его противоположность: святой, хоть и «обрезывал ногти не по закону» и много раз пропускал предвечернюю молитву. На этот раз мы следуем за черным ангелом к одру умирающего, уверенные в том, куда попадет его душа. Но и демонов, похоже, внешность обманывает столь же легко, как и ангелов. На этот раз все происходит иначе, нежели в первой истории. У изголовья умирающего ожидает белый ангел, перечисляет добрые дела Нахмана и превозносит его бескорыстную натуру. Разумеется, эта душа заслужила место среди праведников в раю.

Но далее нас ждет причудливый поворот сюжета: реб Нахман из Зборожа обнаруживает истинную святость, отказавшись от рая. Он говорит, что никогда не будет счастлив посреди золотых венцов и сияющих небесных престолов. Он при жизни не ведал ни богатства, ни покоя. И ему, как Бонце‑молчальнику, загробный мир представляется продолжением мира земного, который он знает; Нахман решает последовать за черным ангелом в ад: там он хотя бы сумеет подать облегчение страдающим душам. Белый ангел вновь возвращается ни с чем. Второй раунд тоже остается за черным ангелом.

Если не святой и не грешник, кто же тогда попадет в рай? Рассказ поднимает этот, и не только этот вопрос. Реб Нахман предпочел ад и тем самым определил высшее проявление святости как добровольный отказ от рая. Получается, на небесах нет души святее Нахмана из Зборожа, потому что, по условиям этого рассказа, душа, которая сравнится с ним в святости, должна сойти в ад. Но если бы все достойные души последовали примеру реб Нахмана, рай опустел бы, в нем не было бы необходимости, а вот в аду была бы, и большая. Такой сценарий нарушил бы равновесие в мире: если бы окончательное воздаяние оказалось одинаковым для грешников и святых, между ними не осталось бы различий.

Отсюда, в свою очередь, возникает вопрос: не потому ли праведник поступает благочестиво, что рассчитывает на загробную награду? Если так, то чем он отличается от таких вот Лейбелей из Консковоли, исправно исполняющих все мицвы , но не знающих сострадания к ближним? С другой стороны, разве добродетель и самопожертвование не заслуживают признания? И если не на земле, то где? Жизнь реб Нахмана, полная самопожертвования, подразумевает, что его душа отвергает райское блаженство как чуждое его натуре. В этом рассказе Перец доводит идеал самопожертвования до крайностей. Решение Нахмана озадачивает не только небеса, но и читателя с его самыми заветными и бесспорными представлениями о природе и цели загробной награды и кары.

В рассказе «Опущенные глаза» Перец представляет иное прочтение темы греха и святости — на этот раз на примере женщин; и его сюжет, и название связаны с тем, что человеческому зрению свойственно ошибаться. Мы вновь читаем историю о том, как люди, подверженные ошибкам, осмысляют добродетель и порок; Перец прибегает к своему излюбленному приему — сталкивает противоположности. У старого корчмаря две дочери. Старшая, Нехама, идеал еврейской дочери — «золото, добрая, тихая душа». «Доброта глядит из ее тихих глаз», — пишет Перец. Младшая — ее противоположность: «…вдруг глянет на человека такими глазами, таким резким и дерзким взглядом, что тому не по себе становится!» Она «задумчивая, замечтавшаяся… опустит ресницы и ходит… точно в мире заоблачном».

Малке нравится наблюдать за крестьянскими парнями и девками, которые приходят в корчму повеселиться, потанцевать. Ее взгляд привлекает внимание сына помещика, у которого ее отец арендует корчму. Чтобы молодой барин не взял Малку в любовницы, ее быстро выдают за еврейского купца из Праги. Корчмарь вынужден устроить замужество младшей дочери вперед старшей, а так поступать не должно: семья разоряется, ее преследуют несчастья. Отец теряет корчму, его сажают в тюрьму, он заболевает и умирает. Вскоре за ним следует и жена. Незамужняя Нехама остается сиротой: о ней некому позаботиться. Барин‑христианин делает ее своей любовницей, она проводит всю жизнь в его доме. Ее младшую сестру семейные беды ничуть не трогают: она ни разу не ответила на письма Нехамы с мольбой о помощи. Малка по‑прежнему ходит, опустив глаза, и община считает это доказательством ее скромности и добродетели, хотя на самом деле Малка скрывает блудливые мысли.

Перец так выстраивает историю двух сестер, что они оказываются полными противоположностями: каждая обладает тем, чего жаждет другая. Одна сестра грешит телом, вторая помыслами, жизнь одной исполнена показной праведности и добродетели, вторая живет в грехе, одна, обнимая мужа, представляет барина‑христианина, вторая в объятиях барина‑христианина видит перед собой мать. Обе сестры ходят с опущенными глазами — одна от лицемерия, вторая от стыда.

Похоть в этом рассказе Переца проливает свет на дихотомию души и тела. Малка грешит помыслами, но не телом: следовательно, в глазах людей она добродетельна независимо от того, что творится в ее душе. Сестра ее грешит телом, следовательно, в глазах людей она падшая, и нет ей прощения; чистота ее сердца их не интересует. (Примечательно, что в этом рассказе греховна не близость как таковая, а только близость с неевреем.)

Как и в «Бонце‑молчальнике», суд земной — полная противоположность суду небесному. После смерти души обеих сестер распределяются в соответствии с истинным положением дел: душа святой старшей сестры голубкой летит прямиком в рай, младшая же «черной галкой… канула в преисподнюю». А вот на земле все вышло иначе, поскольку материальный мир оперирует понятием физической реальности. Младшей сестре устраивают пышные похороны, ее тело погребают на почетном месте; старшую «закутали в старый мех и похоронили где‑то за забором в яме». Через несколько лет могилы раскопали, и оказалось, что тело старшей, Нехамы, совершенно разложилось. Остался один лишь череп, могильщик нечаянно толкнул его ногой, тот покатился и куда‑то пропал: так тело грешницы исчезло без следа. Тело же младшей сестры нашли нетленным, «чуть ли не со свежей улыбкой на белом лице». Что значит эта улыбка? Победа порока над добродетелью? Или победа видимости над внутренним миром? Или — какая разница, что в сердце таится похоть, коль скоро тело не грешит? Что важнее — действия или грешные помыслы?

Перец написал много рассказов, и некоторые современнее, реалистичнее и откровеннее, чем те, что приведены здесь. Я люблю их все. Но именно народные предания кажутся мне самыми спорными и неоднозначными с философской точки зрения. Чем больше в них видишь, тем больше предстоит разглядеть. Перец считал фольклорные предания выражением внутренней жизни еврейского народа, чью внешнюю жизнь он попытался реалистично показать в раннем произведении под названием «Путевые очерки из поездки по Томашовской области в 1890 году» В этом путевом дневнике Перец описывает пагубное для души убожество обыденной жизни в штетлах, вопиющую нищету, предрассудки, религиозный фанатизм, раздоры между евреями. В народных преданиях Перец находит способ вернуть евреям — из тех, кого описывает в «Путевых очерках», — художественное величие, воскресить богатство их культурной жизни. Переработав и издав эти рассказы, он словно в зеркале показал гонимым, впавшим в уныние людям мудрость и красоту их коллективного духа. Народное предание, и это естественно, стало краеугольным камнем национальной литературы.

Но Перец, по сути, человек городской, искушенный, в творчестве склонный к сложностям и полутонам. Действие народных преданий зачастую разворачивается в сельской местности, композиция их проста, развязка прямолинейна. Плодами работы такого ума, использовавшего такие материалы, стали изящные и глубокие рассказы. Они представляют собой идеальное сочетание простоты народного предания и пытливого ироничного ума автора.

Несмотря на то, что некогда Перец оказывал огромное влияние на культурную жизнь ашкеназских евреев, сегодня он почти неизвестен: слава его и труды постепенно забываются, как и идиш, на котором он писал. Несколько лет назад я с восторгом рассказывала друзьям, что буду выступать на посвященной Перецу конференции в Польше, и ни один из них не знал, о ком идет речь. Пришлось снова и снова объяснять, кто такой Перец. Я пересказала им некоторые его произведения, как сделала в этой статье. В конце концов, нет лучше способа воздать должное писателю, чем поговорить о его творчестве. И эта статья — моя дань памяти великому изощренному уму Ицхока‑Лейбуша Переца, чьи рассказы вот уже много лет бесконечно радуют и бесконечно же дают пищу для ума.

Оригинальная публикация: I. L. Peretz’s Saints and Sinners

Еврейская культура и интеллектуалы

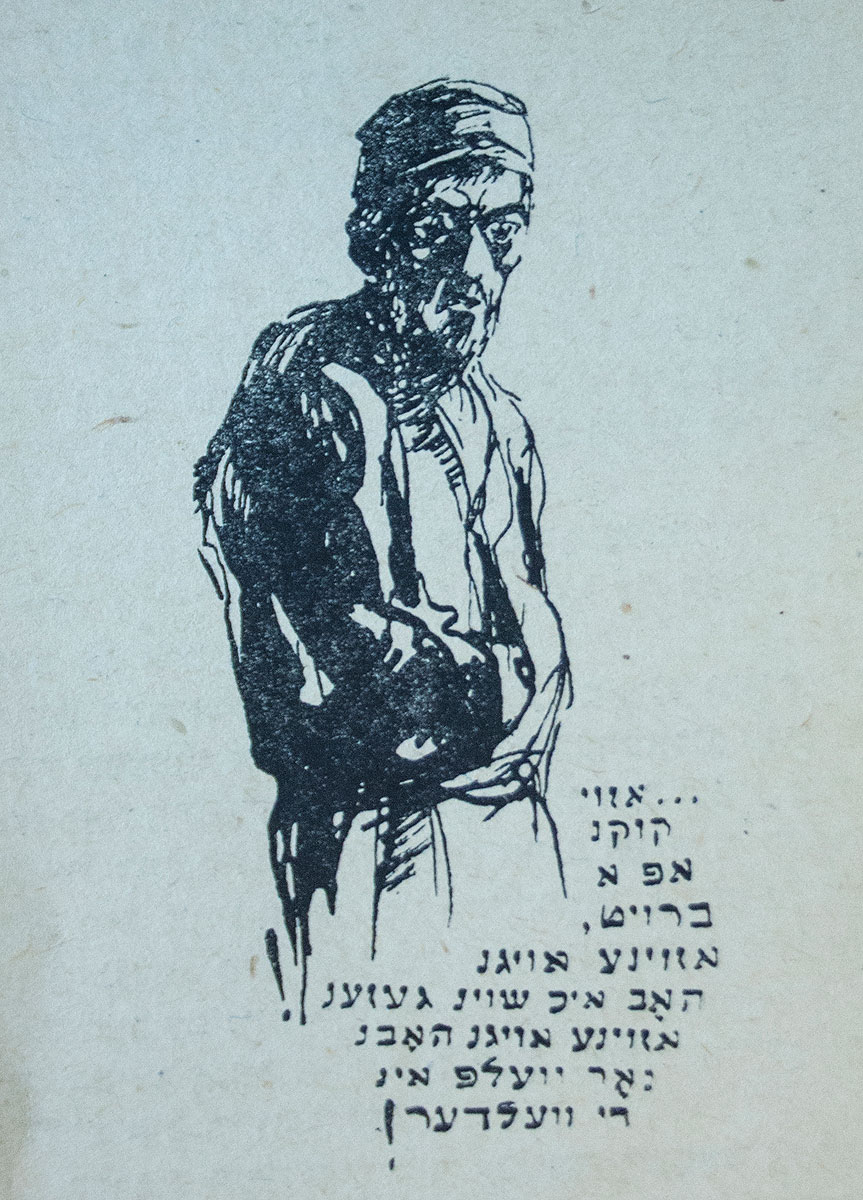

Рисунок тушью