Материал любезно предоставлен Tablet

В отрывке из книги немецкого писателя Иоахима Калки «Газовое освещение» исследуется отпечаток, оставленный в европейской литературе скандалом, который сотряс Францию.

Дело Дрейфуса имело резонанс по всей Европе — да, собственно, и по всему миру. О нем писали Чехов и Марк Твен. Когда в 1899 году Дрейфусу второй раз вынесли обвинительный приговор, в захолустном швабском городке Хемминген баронесса Шпицемберг (вдова дипломата, который был вюртембергским послом в Берлине) отметила в своем знаменитом дневнике: «Невероятно, как этот вопрос всколыхнул даже низшие классы: крестьяне часто приходят на почту поздно вечером, чтобы получить местные газеты и прочесть новости о процессе вместо того, чтобы обождать с ними до утра». Дискуссии в Германии и Австрии — отдельная непростая тема. Тот поразительный факт, что Вильгельм Либкнехт, дуайен германской социал‑демократии, опубликовал в «Факеле», журнале молодого Карла Крауса , серию сурово антидрейфусарских статей, может быть объяснен недоверием к либеральной прессе и опасениями, что германский рейх воспользуется делом Дрейфуса как предлогом для жесткого курса в отношении дискредитировавшей себя Франции.

Пожалуй, наилучшее представление о том, чем было дело Дрейфуса и какие чувства оно вызывало, до сих пор дает тоненькая книжечка, изданная в 1935 году. Она называется «Воспоминания о деле» («Souvenirs Sur L’Affaire»), ее автор Леон Блюм. Возможно, читатели знают его как великого французского государственного деятеля, который стал преемником Жана Жореса в качестве одной из ведущих фигур французского социализма; в наше время имя Блюма ассоциируется в основном с правительствами Народного фронта во Франции 1936–1938 годов. Народный фронт добился нескольких эпохальных социальных реформ, например введения оплачиваемых отпусков. Некий старик‑рабочий в письме Блюму благодарил его за шанс хотя бы раз в жизни увидеть море.

После того как в годы Второй мировой войны Франция потерпела поражение, Блюм открыто выступил против правых коллаборационистов и призвал социалистов к сопротивлению оккупантам; когда в феврале 1942 года режим Виши отдал его под суд, Блюм и другие ответчики защищали себя настолько ярко и изящно, что судебное разбирательство в итоге было прекращено (что поразительно похоже на оправдание коммуниста Димитрова судом по делу о поджоге рейхстага). Блюма пощадили: его и еще нескольких видных деятелей до конца войны держали в заложниках, надеясь использовать их жизнь как разменную монету на потенциальных переговорах со странами антигитлеровской коалиции.

Блюм, родившийся в 1872 году, наблюдал дело Дрейфуса, будучи молодым юристом и литератором; по‑видимому, эта драма, а также его знакомство с Жаном Жоресом, тоже тесно связанное с делом Дрейфуса, сыграли ключевую роль для пробуждения в нем политического сознания. Один из самых интересных нюансов его повествования о тех событиях — описание первых недель и месяцев сразу после того, как дело Дрейфуса приобрело подлинный размах; в этот период оставалось неясно, какую позицию займут ведущие журналисты и «интеллектуалы»: кто примет сторону Дрейфуса, кто откажется его поддержать, кто будет колебаться? Глубокие разочарования и приятные неожиданности этих недель натолкнули Блюма на вывод, что по предыдущим поступкам человека никогда нельзя предсказать, как он поведет себя в условиях настоящего кризиса. Рассказ Блюма о деле Дрейфуса пленяет очарованием воспоминаний молодого человека, сохраняя свежесть энергичной, наивной непосредственности, но комбинируется с печальными, благородными размышлениями человека, который позднее проникся скептицизмом. Его «Воспоминания» непреклонно ищут истину, но представляют собой глубоко личный текст, фрагмент так и не написанной автобиографии. Он вспоминает деятелей своей молодости, свою инициацию в политическую жизнь. Все это будоражит душу читателя.

В 1935 году, когда над Европой нависает величайшая катастрофа, политик и литератор размышляет о грандиозном событии своей молодости, которое временно отодвинуло на задний план все прочие вопросы, а пылких сторонников невиновности Дрейфуса заставило позабыть даже о повседневных заботах. Поводом для того, чтобы взяться за эти мемуары, для Блюма стала смерть Дрейфуса в том же 1935 году; давным‑давно реабилитированный, Дрейфус был вновь, с почетом, принят в армию и участвовал в Первой мировой войне в звании подполковника, командуя артиллерийской частью. Но Блюма побуждал к работе не только факт смерти Дрейфуса, но и глубокая обеспокоенность. Он отдался воспоминаниям, чтобы порадоваться непосредственности своей молодости и отдать дань уважения ушедшим соратникам. Но он явно полагал, что ему не под силу выполнить подлинную, тайную задачу, которую предполагали эти усилия памяти.

Собственно, задача эта выглядит невыполнимой и поныне: как найти убедительное объяснение той ненависти — ненависти нетерпимой, глухой к доводам разума и угрызениям совести, — с которой правые преследовали Дрейфуса, даже когда его невиновность стала очевидной? Блюм ярко описывает ошалелое изумление дрейфусаров, их остолбенение, когда на раннем этапе уже казалось, что они добились своего, когда они верили, что теперь, когда правда раскрылась, нация позволит своему «потерянному сыну» вернуться с триумфом из изгнания, но вместо этого наткнулись на стену ледяного сопротивления. Размышляя о безудержной агрессии антидрейфусаров, Блюм озадаченно вопрошал: «Что их толкало на это? Что ими руководило? Даже сегодня, спустя 35 лет, когда я со зрелым, холодным рационализмом размышляю о прошлом, мне кажется, что я до сих пор не располагаю некоторыми элементами ответа на этот вопрос». В 1935 году этот вопрос ставился в длинной тени катастрофы, давней увертюрой к которой оказалось дело Дрейфуса; эта катастрофа, мрачная и зловещая, вновь высветила неприглядную, чудовищную, выпуклую и непостижимую загадку националистического ража и антисемитизма. Читая строки, где дело Дрейфуса впервые упоминается в дневнике графа Гарри Кесслера , ежишься. В записи от 28 января 1898 года цитируются слова историка искусства Юлиуса Майер‑Грефе, в том числе фраза, что дело Дрейфуса было «маленьким уроком практической политологии специально для евреев».

«Вы знаете, почему невозможно привести доказательства измены Дрейфуса? По‑видимому, потому что он любовник жены военного министра, как говорят втихомолку». «А я думал — жены председателя совета министров» . Обрывок разговора, пышущего чванной злобой, из цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», а конкретно — из длинной сцены в салоне герцогини Германтской, где Дрейфус — главная тема разговора. Читатели Пруста хорошо знают, что дело Дрейфуса играет в этом романе существенную роль, но на самого Пруста эти события произвели даже более глубокое впечатление, чем видно по его монументальному роману. В книге Блюма Пруст мимолетно появляется в череде самоотверженных молодых людей, которые ежедневно встречались, чтобы спланировать, как добиться повторного судебного процесса. Блюм и Пруст учились вместе в лицее Кондорсе; Селеста Альбаре в своих знаменитых мемуарах «Господин Пруст» вспоминает, что однажды он с гордостью говорил о своем классе, многие из его одноклассников позднее стали видными деятелями; мы были, сказал он, подразумевая, в том числе Блюма, «неплохим маленьким отрядом». В другом месте Селеста пишет, что Пруст глубоко преклонялся перед умом и сердечностью своего друга юности.

В «Господине Прусте» есть и несколько пассажей о деле Дрейфуса. «Это было ужасно, — сказал он. <…> Даже мой отец был антидрейфусар, и мы поссорились. Я не разговаривал с ним неделю». Он (то есть Пруст. — Примеч. авт.) никогда не говорил мне, что думала об этом его мать — а она была еврейка <…> Такова была его уникальная человечность, с его огромной любовью к истине». («C’était uniquement l’humanité, avec son grand amour de la verité»). Селеста также пишет: «Вы могли бы ожидать, что он проявил бы робость, отчаянно старался бы не участвовать в таких конфликтах, но он рассказывал мне, как ринулся бороться и ходил на все судебные заседания».

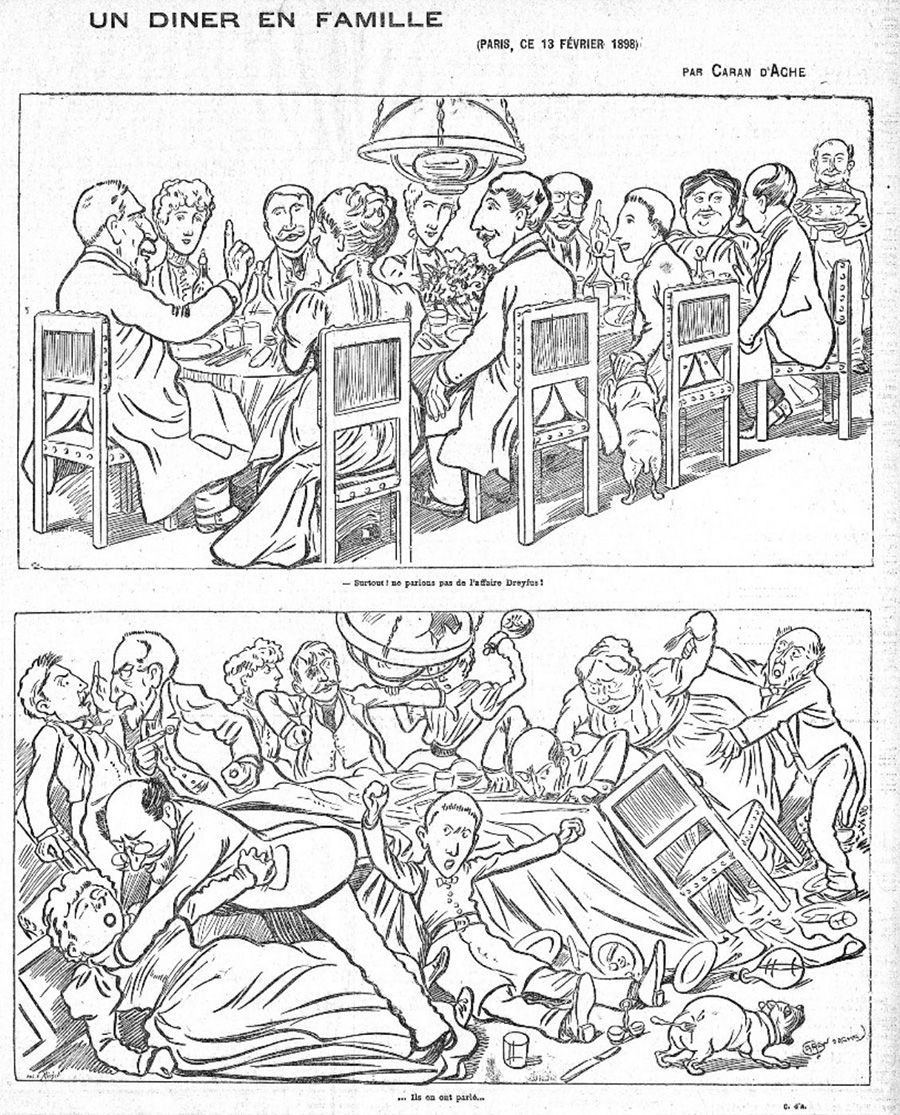

— Только давайте не будем говорить о деле Дрейфуса!

…поговорили

Собственно, Пруст сделал для дрейфусаров очень важное дело: пошел к нерешительному Анатолю Франсу, чья слава писателя придавала большой вес его мнениям, и в итоге убедил Франса подписать так называемый «Манифест интеллектуалов», который был опубликован в «Авроре» на следующий день после «Я обвиняю» Золя. Неофициальное название «Манифест интеллектуалов» было в насмешку придумано одним из самых страстных хулителей Дрейфуса — Морисом Барресом; кстати, сам термин «интеллектуал», который нам столь привычен, родился в огне полемики вокруг дела Дрейфуса.

Колоссальный роман «В поисках утраченного времени», эта «озадачивающе богатая и замысловатая конструкция», как написал Адорно в своих хвалебных «Кратких комментариях к Прусту», этот недостроенный собор, как называл его сам Пруст, знаменит тем, что в нем выстраиваются невероятно долгие траектории нагнетания напряженности и развития сюжета, траектории взлетов и падений, намеков и разгадок, объяснений и новых загадок, которые протянулись на тысячи страниц, и все отражается удвоенно, поскольку автор обращается к памяти как к высшему арбитру знания о мире. И все же значение деталей в «Поисках» нельзя преуменьшить. Роман выставляет это внимание к деталям в ироничном свете — как причуду писателя Бергота, который, желая похвалить какое‑то произведение, непременно выдергивает из него конкретную деталь, обычно совершенно третьестепенную. Когда разговор заходит о некой книге, он говорит: «Там есть девочка в оранжевом платке. Да, это хорошо!» Или: «Ну как же! Там есть такое место, где по городу проходит полк. Как же, как же! Это хорошо!» С эстетической точки зрения это выглядит вполне достоверно: что нам в итоге запоминается из прочитанных романов? Одновременно это задумано как еще одна комическая деталь. Однако, прочитав «В поисках утраченного времени» до конца, мы узнаем, что обстоятельства примут серьезный оборот: Бергот умрет на художественной выставке перед знаменитой картиной Вермеера «Вид Делфта», потрясенный очаровавшей его одной крохотной деталью — «небольшой частью желтой стены». «Вот как мне надо было писать» , — думает он, расставаясь с жизнью.

В «Поисках» еврейство — и структура, и красноречивая деталь. В романе очень много персонажей, чье еврейское происхождение — одна из их ключевых черт: например семейство банкиров Израэльс; а два основных персонажа характеризуются преимущественно через их еврейство: косвенно — Сван, важнейший персонаж наряду с повествователем и загадочно желанной Альбертиной, напрямую — Альфред Блок. В этом контексте Блок — самый интересный персонаж, и повествователь, возможно, втайне питает к нему самую сильную симпатию (хоть и восторгается Сваном, в котором видит образец для подражания). Блок бестактен и прямодушен, к своим убеждениям относится пылко, все старается делать как можно лучше, провоцирует окружающих, любит музыку, всем действует на нервы. Его первое появление в качестве друга повествователя, когда они оба еще учатся в школе, почти в самом начале «Комбре», отмечено виньеткой, которая впервые вводит в роман тему еврейства. Ввиду его эксцентричного поведения Блок «не получил нового приглашения в наш дом».

Пруст пишет: «Сначала ему был оказан очень хороший прием. Правда, дедушка утверждал, что каждый раз, как я схожусь с каким‑нибудь товарищем ближе, чем с прочими, и привожу его к нам в дом, этот товарищ всегда оказывается евреем, — обстоятельство, против которого он не возражал бы принципиально — ведь даже его приятель Сван был еврейского происхождения, — если бы не находил, что я выбираю своих друзей далеко не из лучших представителей этого племени. Вот почему, когда я приводил к себе нового друга, то редко случалось, чтобы дедушка не стал напевать арий из “Жидовки”: “Бог наших отцов”» или же “Израиль, порви свои цепи”, ограничиваясь при этом, разумеется, одним только мотивом (ти‑ла‑лам‑та‑лам, талим); но я боялся, что мой приятель узнает мотив и вспомнит соответствующие слова.

Еще перед тем как увидеть их, по одним только звукам их фамилий, часто не содержавшим в себе ничего семитического, дедушка угадывал не только еврейское происхождение тех из моих приятелей, которые действительно были евреями, но еще и некоторые досадные особенности, свойственные иногда их фамилиям.

— А как фамилия твоего приятеля, который приходит к тебе сегодня вечером?

— Дюмон, дедушка.

— Дюмон! Ох, не верю я Дюмону.

И он начинал петь:

Стрелки, смотрите в оба!

Бесшумно, зорко вы должны стеречь.

После чего, задав ряд коварных вопросов по поводу некоторых подробностей, он восклицал: “Будем на страже! Будем на страже!” — или же, если уже пришла сама жертва, которую он вынуждал, при помощи искусно замаскированного допроса, невольно выдать свое происхождение, довольствовался тем, что внимательно смотрел на нее и еле слышно мурлыкал, желая показать нам таким образом, что у него больше не остается сомнений:

Как? Этого несчастного еврея

Сюда вы направляете шаги?»

(Маленький лейтмотив того, что можно было бы назвать старомодным беззлобным антисемитизмом, попутно проясняет, почему люди типа Блока держались в обществе резко и неуклюже.)

В знаменитой сцене, комичной, но также отчасти душераздирающей, ведь в ней описывается маленькое унижение, Блок совершает оплошность в салоне маркизы де Вильпаризи:

«Поднялся и Блок, чтобы в свою очередь полюбоваться цветами, которые писала г‑жа де Вильпаризи. <…> Желая сделать жест, выражающий восхищение, Блок локтем опрокинул вазу с веткой яблони, и вся вода разлилась по ковру.

— У вас, право, пальцы феи, — сказал маркизе историк, который, повернувшись ко мне спиной в это мгновение, не заметил неуклюжего движения Блока.

Но последний вообразил, что слова эти относятся к нему, и, чтобы прикрыть развязностью стыд за свою оплошность, проговорил:

— Это не имеет никакого значения, я не замочился» .

Стыд, и нахальство, которое силится замаскировать стыд… На пляже недавно вошедшего в моду курорта Бальбек повествователь и его друг Сен‑Лу слышат, проходя мимо, громкий голос из парусиновой палатки, проклинающий «евреев, которыми был наводнен Бальбек» в духе самого вульгарного антисемитизма, употребляя классические антисемитские сентенции («Я не являюсь принципиальным, непримиримым врагом еврейской национальности, но здесь от нее не продохнешь».) «Человек, громивший Израиль, вышел наконец из палатки, и мы подняли глаза на антисемита. Это был мой приятель Блок» — обнаруживаем мы вместе с героями. Блок, страстный дрейфусар, увлеченно следит, как и сам автор романа, за всеми судебными заседаниями. Пруст пишет:

«…Он являлся с самого утра и уходил только вечером, запасшись сандвичами и бутылкой кофе, как на конкурсный экзамен или на письменные испытания для получения степени бакалавра; непривычный порядок дня приводил его в нервное возбуждение, достигавшее апогея после выпитого кофе и сильных впечатлений, и он покидал зал суда, настолько влюбленный во все, что там происходило, что поздно вечером, вернувшись домой, желал снова погрузиться в прекрасный сон и мчался в кафе, посещавшееся обеими партиями, чтобы, встретившись там с товарищами, начать нескончаемый разговор о том, что происходило в течение дня, и возместить ужином, который он заказывал повелительным тоном, дававшим ему иллюзию власти, пост и тягость дня, начатого так рано и проведенного без завтрака» .

Тут мне хотелось бы лишь добавить, что антисемитская ненависть, которую Шарлю изливает на Блока, подпитывается, по‑видимому, смутной влюбленностью.

В прустовском цикле дело Дрейфуса имеет колоссальные последствия. Одетта поднимается по социальной лестнице благодаря тому, что организует салон антидрейфусаров. Глуповатый герцог Германтский категорично против Дрейфуса, пока случайная встреча с «тремя умными дамами» не превращает его в истового дрейфусара. Самая энергичная сторонница Дрейфуса, уступающая по пламенности только Блоку, — склонная к приспособленчеству, в чем‑то нелепая, в чем‑то зловещая мадам Вердюрен — ловко использует собственную категоричную позицию, чтобы стратегически расширять свое влияние и, таким образом, свой салон.

Однажды повествователь цикла говорит о себе: «Мне, несколько раз дравшемуся на дуэли во время дела Дрейфуса и не чувствовавшему никакого страха…» Он выглядит весьма деятельным сторонником Дрейфуса, но, в традиции художественных методов, характерных для Пруста, повествователь упоминает о дуэлях лишь в контексте своего скандально известного страха перед свежим холодным воздухом: он осмелился подвергнуться воздействию этого воздуха в день, когда спозаранку дрался на дуэлях. Тут вспоминается замечание Пруста о единственной дуэли, на которой дрался он сам. Дуэль была на пистолетах (ни один из участников не был фехтовальщиком), его противником был литературный денди Жан Лоррен, написавший наглую, с личными оскорблениями рецензию на первую книгу Пруста «Утехи и дни» . По некоторым сведениям, Пруст утверждал, что страшился дуэли лишь по одной причине — опасался, что не сможет вовремя явиться на встречу, назначенную на столь ранний утренний час.

Все это тривиальные ироничные нюансы. Но то, как Пруст в «Поисках» использует дело Дрейфуса, настолько скрупулезно следует принципу иронии, что обнажается высшая истина в художественном произведении — и сознательный метод со стороны автора. С точки зрения наивного человека самым очевидным со стороны Пруста было бы следующее: писатель, страстный дрейфусар, распределил бы роли в своем романе так, чтобы категоричная позиция персонажей — за или против Дрейфуса — отражала бы, насколько сильно им полагается сочувствовать или, наоборот, не сочувствовать. Однако здесь вполне применимы слова Карла Крауса: «Неважно, верно ли мнение; всегда важно, кто его придерживается». Можно добавить, что в «Поисках» нет ни одной фразы, которая открывала бы читателю некую истину, которую можно изолировать от всего произведения; все истинно только в своем контексте, а контексты эти чрезвычайно замысловаты. И все же, пожалуй, ни с одним понятием Пруст не обращается так почтительно, как с истиной. Его ирония — не изолированный прием, а инструмент описания диалектики всеобщего (нравственной истины) и частного (человеческой жизни и ее истины).

Отсылка к совершенно особой судьбе, в которой сознание неизбежной уникальности сочетается с верностью таким общечеловеческим ценностям, как истина и справедливость, часто возникает как отличительная черта еврейства в эпоху модерна, а также, много раз, как автоопределение еврейских мыслителей в эпоху Просвещения; отстаивание этих всеобщих, общечеловеческих истин становится особой миссией иудаизма, который тем не менее настаивает на приверженности своей исключительности. Спокойный отказ принять христианство, о котором с большим достоинством заявляет Мозес Мендельсон в ответ на горячую дерзость Лафатера, утверждает как частное, так и верность всеобщим истинам Просвещения.

В этом еврействе, которое в равной мере верно истине всеобщего и истине частного, на миг проглядывает отличительная черта литературы модернизма. Это утверждение выглядит огульным, но я прошу вас на минутку о нем задуматься. Все сходятся на том, что три важнейших, «канонических» писателя мировой литературы первой половины ХХ века — бесспорно, Пруст, Джойс и Кафка (кто был важнейшими писателями второй половины ХХ века, пока не установлено). Между прочим, канонические шедевры модернизма этих трех авторов — если вы мне позволите сменить темп и отойти от моей главной темы — объединены своеобычной симпатией к полусонному состоянию, к состоянию между сном и бодрствованием, к состоянию, для которого характерны как душевное волнение, вызванное томлениями и кошмарами, так и нервозная обостренность восприятия. Достаточно лишь вспомнить о «Поисках» — колоссальном произведении, начинающемся с галлюцинаторной первой фразы: «Долгое время я ложился спать рано» .

Это раннее укладывание спать в детстве, это ожидание матери и сна, эти сосредоточенные размышления о прошедшем дне и подслушивание того, что происходит в мире взрослых, соответствуют пассажу в конце «Улисса» — кажущемуся бесконечным внутреннему монологу Молли Блум, когда она лежит в постели, полубодрствуя, полузасыпая, потоку сознания неверной Пенелопы, матери‑богини, человечества в состоянии полусна (полусна, который в «Поминках по Финнегану» погрузится в неизмеримые пучины). Антологию отрывков из Кафки тоже было бы несложно составить из таких пассажей, как начало «Превращения»: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое» . В эту коллекцию попадет и визит героя «Сельского врача» к больному, когда врача укладывают на кровать пациента, а хор деревенской школы поет «на самую незатейливую мелодию»: «Разденьте его, и он исцелит, А не исцелит, так убейте! Ведь это врач, всего лишь врач» . Эта линия тянется до «Приговора», когда сын укладывает отца спать и непосредственно перед тем, как старик встает, чтобы вынести своему сыну смертный приговор, мы слышим прекрасную и страшную фразу: «Я хорошо укрыт?» И все это пролило бы особый свет на начало «Процесса», где со слов «Кто‑то, по‑видимому, оклеветал Йозефа К.» начинается утренняя сцена, в которой K. «с кровати» смотрит на окно напротив, когда в его комнату входит незнакомец. « — Ты кто такой? — спросил К. и приподнялся на кровати» .

Это маленькое отступление призвано не столько продемонстрировать, что между самыми разными произведениями можно провести неожиданные параллели, сколько напомнить: этот вездесущий полусон находится как раз между радикальной индивидуальностью сновидения и всеобще обязательным характером яви. На первый взгляд, еврейство, которое служит общей нитью между этими каноническими писателями, тоже имеет разнородные черты. В творчестве Кафки выпуклое впечатление от присутствия еврейства несомненно, но уловить его трудно. Хотя исследования творчества Кафки давно отошли от своего послевоенного этапа, когда считалось, что в творчестве этого писателя содержится единая колоссальная аллегория иудаизма, никто не станет отрицать, что Кафку категорически стоит рассматривать как еврейского писателя. А Джойс? Что ж, герой его главного произведения — конечно же, еврей; в «Улиссе» Одиссей дублинского дня, объявшего собой весь мир, — мелкий рекламный агент по имени Леопольд Блум. На «День Блума» в 1984 году Вольфганг Хильдешаймер произнес в его честь блестящую речь «Еврейство мистера Блума». Правда, книга начинается с реинкарнации автобиографического главного героя «Портрета художника в молодости» — Стивена Дедала, но этот ирландский католик‑антикатолик, дублер автора, низведен до роли Телемака.

В случае Пруста вопрос о «еврействе» его творчества — вопрос провокационный. Свою мать он любил больше всего на свете; в «Поисках» он наделил еврейство структурной функцией, превращающей это в одно из грандиозных, мучительных, конструктивных, загадочно пленительных проявлений, по которым узнают чужака (наряду с гомосексуальностью и художественным вдохновением). Но ведь на самом деле Пруст был христианином, так? А то, как он сам назвал «Поиски» — «недостроенный собор» — не столько фантазия на архитектурную тему, сколько нечто близкое к исповедованию веры? Вопрос чрезвычайно трудный. Скорее всего, не удастся окончательно установить, отчего эстетика Пруста тянется к религиозным формам — может быть, только благодаря магии традиции и (вопреки тому, что Пруст смотрел на общество с сардоническим скептицизмом) благодаря глубокому уважению Пруста к культурному наследию.

Как понимать письмо Пруста Жаку Ривьеру от февраля 1914 года, в котором он называет свой роман «догматическим произведением» на службе «ИСТИНЫ»? Как трактовать то, что на пороге смерти Пруст в письме благочестивому поэту Франсису Жамму просит помолиться святому Иосифу, чтобы тот послал ему легкую кончину? Что это — свидетельство глубокой набожности самого Пруста, или очередная примета его безмерной, нежной учтивости в отношениях с друзьями, или смиренная метафора? Пруст попросил, чтобы на смертном одре ему в руки дали четки, хотя Селеста Альбаре в конце концов об этом забыла. Однако это были совершенно конкретные четки, памятная вещь, пронизанная дружбой, подарок саркастичной Люси Фор . Что значила для него эта вещь? Что означают церкви, которые обожает повествователь «Поисков»? Когда шпиль колокольни Сент‑Илер маячит на горизонте, словно легкий штрих, оттиснутый в небе ногтем художника, дело в том, что художник пожелал «придать этому пейзажу, этому чистому куску природы, маленькую черточку искусства, единственный намек на присутствие человека» . Искусство и присутствие человека — вот по‑настоящему значимые формы религии.

Когда «Поиски» накладываются на реальные впечатления от дела Дрейфуса, может показаться, что настойчивая убежденность художника в загадочности индивидуального человеческого существования — это отступление от нравственного императива публичной верности политическим воззрениям. Но нам лучше довериться логике Пруста, его «верности» чему‑то более высокому. Верность всеобщим ценностям выражается в категоричной преданности непостижимой уникальности каждого отдельного человека.

Во время дела Дрейфуса Морис Баррес обвинял дрейфусаров в том, что они слепо влюблены в отвлеченные понятия типа истины и справедливости. «Дело Дрейфуса — оргия метафизиков. Они обо всем судят абстрактно. Мы судим обо всем касательно Франции». Мы живем во времена, когда автоматическая апелляция к интересам страны — ее безопасности, статусу, сфере влияния — делает международное право чем‑то несущественным. (И здесь, кстати, стоило бы повторить вопрос Гегеля: «Кто мыслит абстрактно?») Мне кажется бесспорным, что литература эпохи модерна, особенно произведения Пруста, содержит в себе нескончаемую скрытую дискуссию о диалектике всеобщего и частного. Творчество Пруста объединяет всеобщее с частным. Тот факт, что у этой диалектики нет простого решения, а Сван, которым столько восхищались, оказывается крайне наивным человеком, все более неспособным судить о чем бы то ни было, кроме того, что связано с делом Дрейфуса, — вывод скептический, но, в свою очередь, является частным мнением уже ввиду своей страстности.

Оригинальная публикация: Proust and Dreyfus

The New York Times: Может ли еврей любить Францию?

Дрейфус, Золя и «Новое время»: из истории европейского антисемитизма