Оглянись на дом свой, ангел

Фрагмент романа «Цукерман освобожденный»

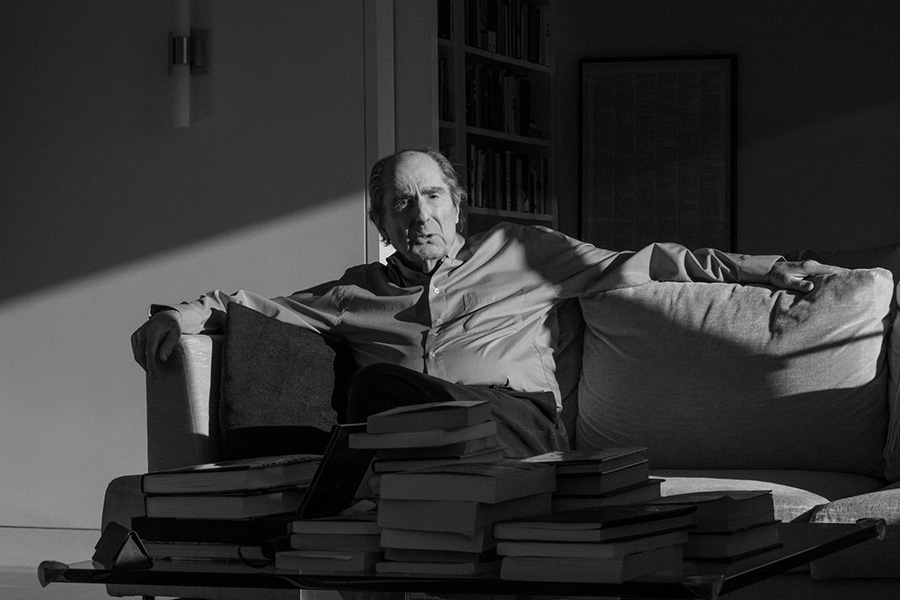

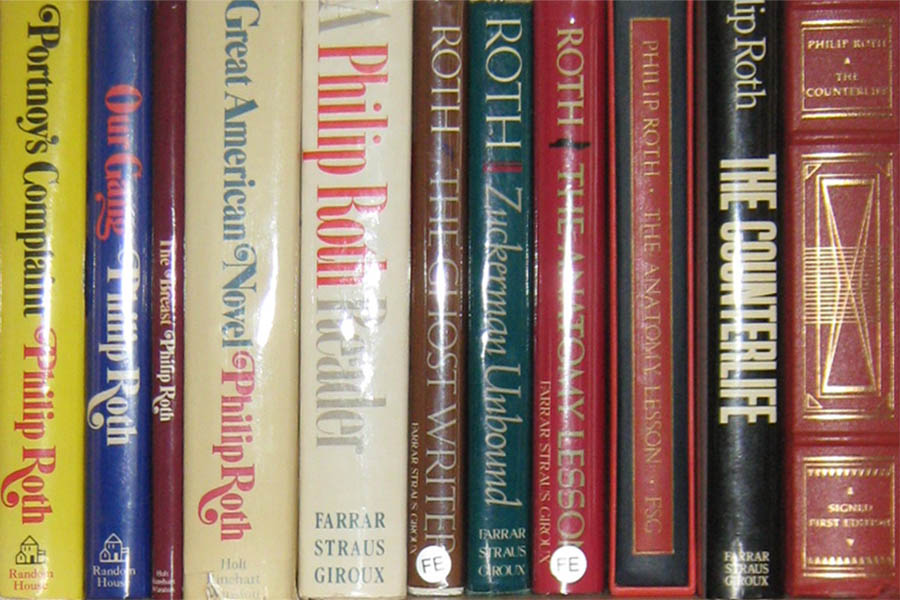

Издательство «Книжники» готовит к публикации очередной роман Филипа Рота из трилогии романов о Цукермане — «Цукерман освобожденный» (1981) (предшествует ему ранее изданный «Книжниками» роман «Призрак писателя»). Читатели «Лехаима» имеют возможность прочесть одну из глав романа в качестве препринта.

На столике у кровати лежали ксерокопии — по пять центов за страницу — всех писем протеста, которые доктор Цукерман отправил Линдону Джонсону, когда тот был президентом. В отличие от собрания его писем к Губерту Хамфри папка Джонсона, перетянутая широкой резинкой, была толщиной с «Войну и мир». Письма к Хамфри были редки и скупы, а также исполнены сарказма и едкой злости, что показывало, до чего низко он пал в глазах доктора Цукермана с тех пор, как стал любимчиком «Американцев за демократические действия». Чаще всего Хамфри получал презрительную записку в одну строчку, с тремя восклицательными знаками. И на открытке — чтобы любой, кто возьмет ее в руки, увидел, каким трусом стал вице‑президент. Но президенту Соединенных Штатов, пусть он и наглый тупоголовый ублюдок, доктор Цукерман писал рассудительно, на именном бланке, при любой возможности поминал Франклина Делано Рузвельта и подкреплял свои аргументы против войны мудрыми, хоть и не всегда к месту высказываниями из Талмуда или давно покойной старой девы по имени Хелен Макмерфи. Мисс Макмерфи, как было известно всей семье (и всему миру — из рассказа, давшего название сборнику «Высшее образование», Натан Цукерман, 1959), была его учительницей в восьмом классе. В 1912 году она пошла к отцу доктора Цукермана, простому рабочему, и потребовала, чтобы умнице Виктору дали окончить среднюю школу, а не отправили на местную шляпную фабрику, где его старший брат уже корежил себе пальцы, работая по четырнадцать часов в день на штамповочной машине. И, как было известно всему миру, добилась своего.

Хотя у Линдона Джонсона не хватило ни времени, ни — как выразилась миссис Цукерман — «элементарной порядочности» ответить на письма, которые он получал от истинного демократа, тяжко трудившегося во Флориде, доктор Цукерман продолжал надиктовывать жене по три‑четыре страницы почти каждый день: он просвещал его в американской истории и еврейской истории, а также излагал собственные философские воззрения. После удара, лишившего его связной речи, он не очень понимал, что происходит в его комнате, не говоря уж об Овальном кабинете, где теперь всем заправлял его заклятый враг Никсон; но постепенно пошло улучшение — врачи говорили миссис Цукерман, что потрясены его волей. Мистер Метц навещал его и читал ему вслух статьи из «Нью‑Йорк таймс», и однажды днем доктор Цукерман сумел сообщить жене, что хочет, чтобы ему принесли из дома папки с письмами, со столика рядом с инвалидным креслом. С тех пор она садилась с ним рядом и переворачивала лист за листом, чтобы он видел все, что когда‑то написал, и жил, чтобы писать дальше. По его просьбе она стала показывать письма врачам и медсестрам, которые к нему приходили. К нему возвращалась ясность сознания, он даже стал демонстрировать свой былой «огонь», пока однажды, как только мистер Метц ушел, а миссис Цукерман пришла заступать в дневную смену — он не потерял сознание, и его срочно отправили в больницу. Миссис Цукерман обнаружила, что сидит в карете скорой помощи с папками писем в руках. «Что угодно, что угодно, — объясняла она потом Натану ход своих мыслей, — что угодно, лишь бы у него появилась воля к жизни». Цукерман задавался вопросом, а говорила ли она хотя бы себе: «Хватит, пусть уж все закончится. Невыносимо смотреть, как он все это выдерживает».

Впрочем, она была женой, за которую с двадцати лет каждую мысль думал муж, а не сыном, который бился за каждую свою мысль с еще более юного возраста. Когда самолет пошел на снижение, Цукерман вспоминал лето двадцать лет назад, тот август перед его отъездом в университет, когда он прочитал три тысячи страниц Томаса Вулфа, сидя на занавешенной веранде позади душного родительского дома — душного в тот август не только из‑за погоды, но и из‑за отца. «Так что он считал, что находится в средоточии жизни; считал, что горы окаймляют сердце мира; считал, что среди хаоса случайностей неизбежное происходит в неотвратимый момент и тоже пополняет его жизнь». Неизбежное. Неотвратимое. «О да!» — добавил страдающий от духоты Натан на полях романа «Оглянись на дом свой, ангел», не осознавая, что гулкий тревожный звук этих прилагательных не всегда так беспокоит, когда сталкиваешься с неизбежным и неотвратимым в средоточии твоей жизни, а не сидишь на веранде. В шестнадцать лет он мечтал только стать романтическим гением, как Томас Вулф, и уехать из маленького Нью‑Джерси, от всех тамошних недалеких провинциалов, и погрузиться в глубины раскрепощающего мира искусства. Как оказалось, он всех их забрал с собой.

За первую после приезда Натана ночь и следующий день отцу Цукермана стало «лучше», потом снова хуже. Иногда, когда он вроде бы приходил в себя, его жене казалось, что он кивает в сторону папки с письмами у его кровати. Она поняла это так, что ему на ум пришли какие‑то соображения для нового президента. В том случае, подумал Цукерман, если у него еще остался ум. Она и сама довольно плохо соображала — не спала больше суток, да и предыдущие четыре года недосыпала, и в конце концов Цукерман решил: проще делать вид, что она права. Он достал из портфеля желтый блокнот и написал крупными буквами «ДОЛОЙ ВОЙНУ», а ниже подписал своей рукой: «Доктор Виктор Цукерман». Но когда он показал листок отцу, тот никак не прореагировал. Время от времени доктор Цукерман издавал какие‑то звуки, однако на слова они мало походили. Больше на мышиный писк. Это было ужасно.

Под вечер, после того как доктор Цукерман снова на несколько часов потерял сознание, ординатор отвел Натана в сторонку и сказал ему, что через два‑три часа все будет кончено. Он тихо уйдет, сказал врач, но врач не знал отца Натана так, как знали его родственники. Перед концом, как иногда случается, если повезет — или не повезет, — умирающий открыл глаза и, кажется, увидел их, увидел их вместе и понял, как и все вокруг, что именно происходит. Это тоже было ужасно, но по‑другому. Это было еще ужаснее. Его туманный, расфокусированный взгляд вдруг обрел мощь, собрал их образы и притянул к себе — как выпуклое зеркало. Его подбородок дрожал — не от бессильных попыток заговорить, а потому, что он понял: все усилия уже бессмысленны. А ведь его жизнь вся состояла из усилий. Быть Виктором Цукерманом — тяжкий труд. Дневные смены, ночные смены, выходные, вечера, отпуска — сколько на это ушло человеко‑часов, примерно столько же, сколько он пробыл его сыном.

Когда он очнулся, вокруг него собрались Генри, Натан, их мать, сестра Эсси и новый член семьи, добрый и сердечный муж Эсси мистер Метц, бухгалтер семидесяти пяти лет на пенсии, который держался подальше от их старинных разборок, никого ни в чем не упрекал и думал в основном об игре в бридж. Каждому разрешалось побыть с доктором Цукерманом по пять минут, но поскольку среди них был Натан, лечащий врач позволил нарушить больничные правила.

Все склонились, чтобы посмотреть в эти исполненные ужаса и мольбы глаза. Эсси — ей в ее семьдесят четыре еще не приходилось ни с кем нянчиться — взяла его за руку и стала вспоминать о давильном прессе в подвале дома на Мерсер‑стрит: все родственные дети обожали смотреть, как по осени отец доктора Цукермана давит виноград «конкорд». Голос у нее был по‑прежнему громкий и командный, и когда она перешла от давильного пресса отца Виктора к миндальному хлебу матери Виктора, к открытой двери подошла медсестра и прижала палец к губам — напомнила Эсси, что кругом больные люди.

Укутанный одеялом доктор Цукерман походил бы на испуганного четырехлетнего малыша, слушающего историю на ночь, если бы не усы и не лицо, изменившееся после трех инсультов и инфаркта. Его серые просящие глаза были устремлены на Эсси, а она вспоминала, как начинался век для семьи, только что прибывшей в Америку. Доходило ли до него все это: рассказы о старом давильном прессе, о новых американских детях, о сладко пахнущем подвале, о хрустящем миндальном хлебе и о матери, почтенной простой женщине, которая пекла миндальный хлеб? Допустим, он мог вспомнить все это, каждое заветное ощущение из той жизни, которую он покидал, — был ли это самый легкий путь ухода? Эсси уже провожала близких, так, может, она знала, что делает. Да и если не знала, это ее никогда прежде не тревожило. Драгоценное время утекало, но Эсси не скупилась на подробности, да и Натан не видел способа остановить ее теперь, когда она взяла слово. К тому же он больше не мог никого контролировать — он и себя больше не мог контролировать. Через полтора дня он наконец расплакался. Отец был весь в трубках — через трубки шел кислород ему в легкие, через трубки выходила моча из мочевого пузыря, через трубки в вены поступала по каплям глюкоза, но все это не имело почти никакого значения. Несколько минут он сам чувствовал себя четырехлетним малышом, который впервые в жизни обнаружил, насколько беспомощным может быть его защитник.

— Виктор, ты помнишь дядю Маркиша?

С точки обзора Эсси, главным персонажем в семье был бездомный поганец Маркиш, с точки зрения доктора Цукермана (и его старшего сына, см. «Высшее образование»), таким поганцем была Эсси. Дядя Маркиш красил их дома и спал у них на лестницах, а потом однажды собрался и отправился в своем рабочем комбинезоне в Китай, в Шанхай. «Ты закончишь как Маркиш», — говорили детям этого клана, когда они приносили из школы оценки ниже четверок. Если кто хотел уехать из Нью‑Джерси в Китай, то делал это через восточный факультет первоклассного университета, а не имея в багаже только кисть и ведро с краской. У них в семье либо ты делал все как положено, предпочтительно имея диплом доктора стоматологии, доктора медицины, бакалавра права или доктора философии, или лучше уж вообще ничего бы не делал. Так постановили трудолюбивая и терпеливая мать, которая пекла миндальный хлеб, и истовый, несгибаемый отец, который давил вино.

В самолете Цукерман прочитал иллюстрированную книжицу для профанов о возникновении вселенной и эволюции жизни. Написал ее ученый из НАСА, недавно обретший известность: он раз в неделю вел телепередачу по элементарной астрономии. Цукерман купил книжку в киоске ньюаркского аэропорта, где встретился с Генри, чтобы лететь в Майами. В его коробках имелось много книг, которые были бы уместны по пути к умирающему отцу, но до них никак не добраться, поэтому он отправился из квартиры в Ньюарк с пустыми руками. Да и какое эти книги имели отношение к его отцу? Если бы они значили для отца так же много, как в школе значило для него знакомство с ними, у него был бы другой дом, другое детство, другая жизнь. Так что, вместо того чтобы думать мысли великих мыслителей о смерти, он думал свои собственные. Их с лихвой хватило на трехчасовой полет: планы о будущем матери, воспоминания о жизни отца, истоки его собственных смешанных чувств. «Смешанные чувства» — так называлась его вторая книга. Она смутила отца не меньше, чем его первая, «Высшее образование». Откуда берутся смешанные чувства? В детстве он таким не был.

Цукерман связался с Генри, как только тот вернулся на работу с конференции в Монреале. Новости до него не дошли, и когда Цукерман ему сообщил: «Похоже, что…» — Генри душераздирающе всхлипнул. Еще одна причина, почему в полете Цукерману не нужно будет вдохновляться чтением. Ему придется присматривать за младшим братишкой, оказавшимся, хоть обычно он и старался это скрыть, эмоционально хрупким.

Но приехавший в аэропорт Генри совсем не походил на малыша: темный костюм в полоску, портфель с монограммой, а в нем недавние номера журналов по стоматологии — надо быть на уровне. Так что Цукерман был слегка разочарован: поддерживать‑то некого, и слегка позабавлен собственным разочарованием — да и немного изумлен: с чего он вдруг решил, что ему придется опекать в полете на юг десятилетнего малыша, — и довольствовался тем, что читал книгу о том, как все зарождалось.

Так что, когда настал его черед прощаться с отцом, он не стал предаваться воспоминаниям о бабушкином миндальном хлебе. Миндальный хлеб бабушка пекла замечательный, но Эсси изложила о нем практически все, поэтому Цукерман объяснил отцу теорию Большого взрыва — как он ее понял днем ранее. Он попытался рассказать, как долго все только горело и горело: возможно, так бы он дошел и до их семьи. Ведь умирал не просто отец, или сын, или брат, или муж: речь шла о всем творении, уж утешительно это или нет.

Итак, к событиям до бабушкиного миндального хлеба. Даже до бабушки.

— В самолете я читал о возникновении вселенной. Пап, ты меня слышишь?

— Слышит‑слышит, не беспокойся, — сказала Эсси. — Он сейчас все слышит. Никогда ничего не пропускал мимо ушей. Правда, Виктор?

— Не мира, — сказал Натан, глядя во взыскующие глаза отца, — а вселенной. Ученые теперь считают, что она возникла десять или двадцать миллиардов лет назад.

Его ладонь лежала на руке отца. Казалось невозможным, что от этой руки почти ничего не осталось. Мальчишками Цукерманы с восторгом смотрели, как отец делает вид, что надувает бицепсы через большой палец. Так вот, где они, папины бицепсы, как у Попая, исчезли, как изначальное яйцо водородной энергии, в котором зародилась вселенная… Да, Цукерман хоть и все четче понимал, что разыгрывает кошмарное действо, претенциозное, бесполезное и наукообразно глупое, но продолжал лекцию: исходное яйцо, которое в один прекрасный день нагрелось до температуры тысячи миллиардов градусов, изверглось, как взорвавшаяся печь, и раскидало вокруг все элементы, которым суждено было существовать.

— Все это, — сообщил он отцу, — случилось в первые полчаса самого первого дня.

Доктор Цукерман не выказал удивления. Да и с какой стати? Что такое первые полчаса первого дня по сравнению с последним получасом последнего дня его жизни?

Ох, история про миндальный хлеб была куда лучше. Домашняя, осязаемая, она куда лучше соответствовала жизни Виктора Цукермана и еврейской семье у смертного одра. Но в тираде о миндальном хлебе Эсси была Эсси, а тут, как это ни глупо, он был самим собой. Давай, Натан, будь отцом отцу. Последний шанс сообщить человеку то, чего он еще не знает. Последний шанс заставить его посмотреть на все иначе. Ты еще можешь его изменить.

— …Вселенная с этого момента стала расширяться, галактики разбегались в разные стороны по космическому пространству, и все это были последствия первого Большого взрыва. Все так и будет продолжаться, вселенная будет расширяться и расширяться пятьдесят миллиардов лет.

Опять никакого отклика.

— Продолжай, он слушает, — давала указания Эсси.

— Полагаю, — тихо сказал он ей, — довольно трудно это воспринимать, когда ты на вершине мира…

— Не беспокойся об этом. Продолжай. В этой семье люди всегда были умнее, чем ты думаешь.

— Это я признаю, Эстер. Я думал о своей глупости.

— Говори с ним, Натан. — Это сказала его мать, в слезах. — Эсси, умоляю, не буди лихо хотя бы сегодня.

Натан посмотрел на Генри — тот стоял по другую сторону кровати. Брат крепко держал отца за руку, но по лицу его тоже струились слезы, и он, похоже, был не в состоянии сказать что‑нибудь на прощание. Что рвалось наружу — невыразимая любовь или подавленная ненависть? Генри был хорошим сыном, но это давалось нелегко, во всяком случае Цукерман был склонен считать так. Генри был самый высокий, чернявый и красивый из всех мужчин Цукерманов — смуглый, мужественный обитатель пустынь, к кому, единственному из клана, гены словно перенеслись прямиком из Иудеи в Нью‑Джерси, минуя диаспору. У него был высокий благозвучный голос, очень располагающая, ласковая, заботливая манера держаться, и пациентки неизбежно в него влюблялись. И он влюблялся в некоторых из своих пациенток. Знал об этом только Цукерман. Года два назад Генри примчался посреди ночи в Нью‑Йорк и готов был спать в пижаме Натана в его кабинете, потому что больше не мог спать в одной постели с женой. Глядя, как Кэрол раздевается, он вспомнил (да и почему бы он забыл об этом) тело пациентки, которую он раздевал несколькими часами ранее в мотеле на севере Джерси, и он сбежал в два часа ночи в Нью‑Йорк, в одних мокасинах, без носков — так спешил. Всю ночь он рассказывал старшему брату о любовнице, и Цукерману он казался несчастным страдающим разнюнившимся возлюбленным из какого‑нибудь великого романа XIX века об адюльтере.

В семь утра, когда Генри все еще рассказывал, позвонила Кэрол. Она не понимала, что сделала не так, и умоляла его вернуться. Цукерман слушал их разговор по параллельному телефону. Генри плакал, Кэрол молила. «…Ты хотел цветы как у твоей бабушки в гостиной, я посадила цветы. Как‑то раз ты рассказал о том, как ел в детстве на каникулах в Лейквуде яйца из подставок, на следующий день я подала тебе вареное яйцо в подставке. И ты был как ребенок, такой милый, довольный, так радовался этой мелочи. Ты не мог дождаться, пока Лесли подрастет настолько, чтобы ты мог называть его “сын”. Ты не стал ждать. Ты лежал с ним на полу и разрешал жевать твое ухо, и был на седьмом небе от счастья. Перед ужином ты кричал с крыльца: “Сын, иди домой, пора ужинать”. Ты и с Рути так делал. И до сих пор делаешь так с Эллен. Как только я говорю, что ужин готов, ты бежишь их звать. “Детонька, иди, ужин на столе”. Рути играет на скрипке “Свети, звездочка, свети”, а ты, дурачок, заливаешься слезами от счастья. Лесли рассказывает тебе, что все состоит из молекул, и ты так им гордишься, что весь вечер рассказываешь об этом всем, кто звонит. Ой, Генри, ты самый мягкий, самый милый, самый добрый, самый трогательный человек на свете, и тебе так просто доставить радость…»

И Генри вернулся домой.

Самый мягкий, самый милый, самый добрый. Ответственный. Великодушный. Преданный. Вот что все говорили о Генри. Наверное, будь у меня такая душа, как у Генри, я бы тоже ничего не испортил. Видимо, если ты хороший, тебе и самому хорошо. Кроме тех случаев, когда тебе плохо. Но в конце концов, наверное, все равно хорошо. Самопожертвование.

Они были уже не те братья, как прежде.

На плечо Натана ласково опустилась рука — рука подтянутого, загорелого, доброжелательного мужа Эсси.

— Заканчивай свой рассказ, — тихо сказал мистер Метц. — Ты прекрасно говоришь.

Он прервался, чтобы посмотреть на расчувствовавшегося брата, но теперь улыбнулся и заверил мистера Метца, что может продолжать. Мистер Метц впервые назвал что‑то, что делал Цукерман, рассказом. Рассказы Цукермана он называл статьями. «Твоя мать показала мне твою статью в журнале. Великолепно, великолепно». Он был знаменит тем, что всегда всем льстил, Эсси же всех разоблачала. Это был парный номер. Цукерман, прилетая к родителям во Флориду, всегда пытался это осмыслить. Взяв его отца третьим, они могли бы ездить на гастроли: доктор Цукерман был известен своей фанатичной преданностью. Возглавлял список Франклин Рузвельт, за ним шли миссис Рузвельт, Гарри Трумэн, Давид Бен‑Гурион и авторы «Скрипача на крыше».

— Ты их голос, — шепнул мистер Метц. — Ты их рупор. Ты можешь сказать за всех то, что у них на душе.

Он снова посмотрел на отца: к смерти не ближе, но и от жизни далеко.

— Пап, послушай меня, если можешь. — Раз уж так, Натан тоже ему улыбнулся. Прощальной улыбкой. — Пап, тут появилась теория… Не знаю, понимаешь ли ты меня…

Эсси:

— Понимает, понимает.

— Появилась теория, что, когда пятьдесят миллиардов лет пройдут, на этом все не закончится, свет не погаснет из‑за того, что вся энергия иссякнет, а заработает притяжение. Сила притяжения, — повторил он, словно это было знакомое имя одного из любимых внуков в Саут‑Ориндже. — На грани конца все начнет сжиматься, будет стремиться к центру. Это тоже займет пятьдесят миллиардов лет, пока все не стянется в исходное яйцо, в ту концентрированную каплю, с которой все началось. Следишь за моей мыслью? И, знаешь, там снова начнут собираться тепло и энергия, и — бабах! — новый мощнейший взрыв, и все разлетится во все стороны, кости будут брошены заново, будет новое творение, не похожее на прежнее. Если эта теория верна, вселенная будет существовать бесконечно. Если она верна — я хочу, чтобы ты это услышал, я хочу, чтобы ты слушал очень внимательно, это то, что все мы хотим тебе сказать…

— Все именно так, — сказал мистер Метц.

— Если это верно, вселенная вечна: пятьдесят миллиардов лет туда, пятьдесят миллиардов обратно. Ты только представь! Вселенная, которая возрождается и возрождается, без конца.

Он не стал сейчас рассказывать отцу о том, что в самолете он понял, в чем не согласен с этой теорией, не согласен по существу, и его возражения разбивают эту теорию: речь идет о плотности материи во вселенной, ее недостаточно, чтобы дружественная, зависимая сила притяжения смогла возобладать и остановить расширение до того, как погаснет весь свет. Если бы не недостаточная плотность, все действительно могло бы двигаться туда‑сюда без конца. Но согласно книжечке, все еще лежавшей в кармане его пиджака, пока что не удавалось нигде найти то, что нужно, и шансов, что конец не наступит, практически нет.

Но без этих наблюдений отец мог и обойтись. Из всего, без чего до сих пор доктор Цукерман обходился, хотя Натан и предпочел бы, чтобы у него это имелось, информация о недостаточной плотности была самой несущественной. Пока что хватит о том, что так, а что не так. Хватит о науке, хватит об искусстве, хватит об отцах и детях.

Существенное изменение в жизни Натана и Виктора Цукерманов, но кардиологическое отделение больницы Бискейн в Майами — это не Центр космических исследований Годдарда, что ясно любому, кто там побывал.

Доктор Цукерман официально скончался на следующее утро, но именно теперь он произнес последние слова. Слово. Едва слышное, но выговорил он его со всей тщательностью.

— Ублюдок, — сказал он.

Кого он имел в виду? Линдона Джонсона? Губерта Хамфри? Ричарда Никсона? Того, кто не счел нужным снабдить его собственную вселенную крохотной недостающей деталью, одним вшивым атомом водорода на каждые десять кубических футов? Или даровать доктору Цукерману, боровшемуся за справедливость со школьной скамьи, здоровую старость и жизнь подлиннее? Но когда он произнес свое последнее слово, он смотрел не на папки с письмами и не вверх, в лицо невидимого Г‑спода, а в глаза своего сына‑отступника.

Похороны прошли напряженно. Во‑первых, было жарко. Над кладбищем Майами солнце явило Цукерману свое присутствие так отчетливо, как никогда не являл его сам Яхве; если бы они все обращались к солнцу, не исключено, что он бы участвовал в похоронных церемониях своего народа не только из уважения к чувствам матери. Обоим сыновьям пришлось поддерживать ее с того момента, как они вышли из кондиционированного лимузина и пошли по дорожке между рядами вращающихся разбрызгивателей к месту захоронения. Доктор Цукерман купил два участка рядом, для себя и для жены, шесть лет назад, в ту же неделю, когда он купил им кондоминиум в поселке для пожилых в Харбор‑Бич. Около могилы ноги у нее подкосились, но поскольку за время болезни мужа она исхудала и весила килограммов пятьдесят, Генри и Натан без труда удерживали ее, пока гроб не опустили в землю и они смогли укрыться от жары. Цукерман слышал, как за его спиной Эсси сказала мистеру Метцу: «Все эти слова, все проповеди, все цитаты, да что ни говори, все равно, конец — это конец». Перед этим, выходя из лимузина, она повернулась к Цукерману поделиться своими соображениями о поездке человека в катафалке. «Вот тебя везут, а пейзажа ты так и не увидишь». Да, Эсси и он — они оба могли сказать что угодно.

Цукерман, его брат и раввин были на несколько десятков лет младше всех присутствующих. Остальные были либо пожилыми соседями его родителей по Харбор‑Бич, либо ньюаркскими приятелями отца, тоже перебравшимися на пенсии во Флориду. Кое‑кто провел вместе с доктором Цукерманом детство в Центральном районе Нью‑Джерси, еще до Первой мировой. Большинство из них Цукерман видел последний раз еще мальчишкой, когда они были немногим старше, чем он сейчас. Он слышал знакомые голоса — только лица были морщинистые, обвисшие — и думал: вот если бы я все еще писал «Карновского». Какие воспоминания затронули эти голоса — о банях на Чарлтон‑стрит, о каникулах в Лейквуде, о походах на рыбалку к устью реки Шарк, дальше по берегу. Перед похоронами каждый подошел и обнял его. О книге никто не упомянул; возможно, ни один из них ее не прочитал. Эти вышедшие на пенсию торговцы, коммерсанты и ремесленники преодолели в жизни немало трудностей, но чтение книг в их число не входило. Даже молодой раввин не вспомнил при авторе о «Карновском». Возможно, из уважения к усопшему. Оно и к лучшему. Он здесь не как «писатель» — писатель остался на Манхэттене. Здесь он Натан. Иногда жизнь не предлагает опыта мощнее, чем такое вот разоблачение.

Он прочитал поминальную молитву, кадиш. Когда гроб опускают в могилу, даже неверующему нужно пропеть несколько слов. В «Йитгада’л ве‑йиткада’ш» для него было больше смысла, чем в «Будь яростней пред ночью всех ночей» . Если кого и должно было похоронить по еврейскому обряду, так это его отца. Не исключено, что в конце концов Натан позволит похоронить себя как еврея. Лучше, чем как богемного писателя.

— Два моих мальчика, — сказала мать, когда они только что не несли ее по дорожке назад к машине. — Два моих высоких, сильных, красивых мальчика.

Лимузин, проезжая через Майами к их дому, остановился на светофоре у супермаркета; покупательницы, в основном кубинки средних лет, почти на каждой — лифчик от купальника с шортами и босоножки на каблуках. Большое количество протоплазмы, она же и займет место, освобожденное в пенсионерской деревне мертвых. Он заметил, что Генри тоже смотрит. Лифчик от купальника Цукерману всегда казался особенно провоцирующей деталью — вроде и одежда, а вроде и нет, но вид сочащейся плоти этих женщин пробуждал лишь мысли о разлагающейся плоти отца. Он не мог думать почти ни о чем другом с того момента, когда всю семью усадили на первый ряд в синагоге и молодой раввин с бородой почти как у Че Гевары стал вещать о добродетелях усопшего. Раввин хвалил его не только как отца, мужа и хорошего семьянина, но и как «гражданина — его не оставляло равнодушным происходящее в мире, и он остро реагировал на страдания человечества». Он говорил о множестве газет и журналов, на которые был подписан и которые штудировал доктор Цукерман, о множестве писем протеста, которые он упорно писал, говорил о том, с каким энтузиазмом он относился к американской демократии, как страстно желал, чтобы Израиль окреп, с каким отвращением воспринимал бойню во Вьетнаме, как боялся за евреев в Советском Союзе, а Цукерман тем временем думал о слове «угас». Все это почтенное морализаторство, все завуалированные нравоучения, все никчемные запреты, этот оплот благочестия, Люцифер устоев, Геркулес непонимания, он угас.

Странно. Должно было быть совсем наоборот. Но никогда прежде он не смотрел на жизнь отца так бесчувственно. Словно хоронили отца каких‑то других сыновей. А что до человека, описанного раввином, что ж, никто еще не понимал доктора Цукермана настолько неправильно. Быть может, раввин просто старался показать, насколько доктор Цукерман не похож на отца в «Карновском», но по нарисованному им портрету можно было подумать, что покойный был просто‑таки Швейцером. Не хватало только органа и прокаженных. А почему, собственно, и нет? Кому от этого плохо? Это же похороны, а не роман, тем более не Страшный суд.

Отчего такой нещадный накал? Если не считать невыносимой жары и их потерянной, беззащитной, почти обезножевшей матери? Если не считать жалкого зрелища, которое представляли собой старые друзья семьи, заглядывающие в могилу, куда их тоже должны отправить через тридцать, шестьдесят, девяносто дней, гиганты‑шутники из его детских воспоминаний, теперь такие тщедушные, что, несмотря на здоровый загар, их можно было спихнуть к отцу в могилу, и им бы не выкарабкаться… Если не считать его чувств. Напряжение от отсутствия горя. Удивление. Стыд. Ликование. Стыд из‑за этого. Но тело отца огорчало, когда Натану было двенадцать, пятнадцать, двадцать один: огорчало то, что отец для многого был мертв, пока жил. И от этого горя смерть была избавлением.

Садясь с Генри в самолет на Ньюарк, он чувствовал еще большее избавление. Он не мог до конца объяснить — или как‑то проконтролировать — прилив эйфории, уносивший его от всей бессмыслицы, что его отвлекала. Это было очень похоже на то пьянящее чувство безграничной свободы, которое, как ожидали люди вроде Мэри и Андре, он испытает, когда его имя станет известно всем и каждому. Собственно, скорее из‑за четырех напряженных дней во Флориде, а отнюдь не из‑за бессмысленных хлопот, когда организовывал похороны одного родителя и заботился, чтобы не умер другой, он и не думал ни о своей известности, ни о хоре, исполняющем «Аллилуйю». Он снова стал собой, впрочем, добавилось и нечто доселе неизвестное: он уже не был сыном отца. Забудь отцов, сказал он себе. Во множественном числе.

Никогда в жизни взлет не доставлял ему такого удовольствия. Он раздвинул колени и, когда самолет понесся стрелой по дорожке, ощутил силу его разбега как свою собственную. А когда машина поднялась — поднялась, как некая блистательная, вычурная запоздалая мысль, — Цукерману вдруг представился висящий вниз головой Муссолини. Он не мог забыть фотографии на первых страницах всех газет. Да и кто из его поколения американских подростков мог это забыть? Но вспоминать, как мстительно казнили злобного тирана после смерти твоего собственного, законопослушного отца, антифашиста и противника насилия, уполномоченного по гражданской обороне на Кир‑авеню, неизменного активиста антидиффамационной лиги «Бней‑Брит»? Вот оно, напоминание его внешнему человеку о том, с каким внутренним человеком он имеет дело.

Конечно же, он уже семьдесят два часа думал, неужели последним словом его отца действительно было «ублюдок». Бдение длилось так долго, что слух мог и ослабнуть. Ублюдок? В каком смысле? Ты никогда не был мне настоящим сыном. Но был ли отец способен на столь скептическую мысль? Впрочем, может, он прочел в моих глазах: папа, твой настоящий сын Генри, а не я. В обоих моих глазах? Нет, нет, кое в чем даже я разочаровываюсь, когда покидаю цитадель своего кабинета. Может, он просто сказал: «Плющи». Учил смерть делать свою работу, так же, как учил жену сворачивать зимние ковры, а Генри лепить снежки. «Плюньте»? Маловероятно. Несмотря на лекцию Натана по космологии, для отца, жил он или умирал, было два противоположных полюса, на которые ему было не наплевать: его семья и Гитлер. Ты мог поступить хуже, а мог и лучше. Лучше. Ну конечно же! Не «ублюдок», а «лучше». Первый принцип, последний наказ. Не больше света, а больше добра. Он просто напомнил им, чтобы они были лучше. «Ублюдок» — это фантазия, если не сына, то писателя. Мизансцена получше, лекарство посильнее, последнее возмездие от отца. Однако, когда Цукерман не писал, он тоже был человек как человек, не более того, и, надо признать, мизансцена была не такая уж замечательная. Кафка однажды написал: «Я считаю, что стоит читать только те книги, что нас кусают и жалят. Если книга, которую мы читаем, не действует на нас как удар по голове, зачем ее читать?» Согласен — если речь о книгах. Но если речь о жизни, зачем придумывать удар по голове, когда никто и не собирался наносить удар? Да здравствует искусство, долой псевдологию!

Сколько Цукерман помнил, Эсси ждала ранняя смерть от обжорства. И ранняя смерть от курения. Она была одной из многих, для кого отец всегда улучал время поучить тому, как надо жить. «Он обычно сидел у окна, — рассказывала Эсси Натану, — сидел в инвалидном кресле и кричал на людей, паркующих свои машины. Они парковали их не так, как надо. Только вчера я встретила женщину, с которой твоя мать до сих пор боится разговаривать — из‑за твоего старика. Старая миссис Оксбург. Она из Цинциннати, десять раз мультимиллионерша. Когда твоя мамочка видит ее вдалеке, она тут же бежит в другую сторону. Однажды Виктор увидел, как миссис Оксбург сидит в вестибюле под кондиционером, никого не трогает, так он велел ей пересесть — иначе она заработает пневмонию. Она ему ответила: “Доктор Цукерман, я вас умоляю, не ваше дело, где я сижу”. Но нет, ее ответ его не удовлетворил. Он стал рассказывать ей, как наша родственница, малышка Сильвия умерла в 1918 году от инфлюэнцы, какая она была умница и красавица и что после этого стало с тетей Грейси. Твоя мать не могла его унять. Стоило ей попытаться откатить его коляску, он устраивал скандал. Ей пришлось идти к врачу за валиумом, и свой валиум она хранила у меня, потому что, если б он его нашел, он бы стал орать, что она наркоманка».

— Эсси, в этом инвалидном кресле он стал и вовсе неуправляемый. Мы все это знаем.

— Бедняга Губерт Хамфри. Если он читал открытки твоего отца, мне его, бедолагу, искренне жалко. Да и что Хамфри мог сделать, а, Натан? Он же не президент, и Вьетнам — это не он затеял. Он сам растерялся. Но Виктору об этом и обмолвиться было нельзя.

— Ну, мучениям Хамфри пришел конец.

— И мучениям Виктора тоже.

— Это да.

— Ну, Натан, давай не будем вокруг да около. Мы с тобой не кисейные барышни. Мне так повезло, что я могу узнать пикантные подробности и, без твоей матушки рядом, убедиться в том, что ты свой поц используешь не только чтобы воду спускать. Я хочу знать про тебя и кинозвезду. Что у вас вышло? Ты ее бросил или она тебя? Так как насчет кинозвезды? Кто кого бросил?

— Я ее.

— Идиот. Она восхитительна, и денег у нее, наверное, без счета. Натан, скажи Б‑га ради, зачем ты ее бросил?

— Она восхитительна и стоит целое состояние, но она не нашей веры, Эстер.

— Не припомню, чтобы тебя это останавливало. Я всегда думала, что это тебя заводит. И кого ты теперь сводишь с ума?

— Голду Меир.

— Ох, Натан, хитрый ты лис, а с виду такой безобидный, в профессорских очках. Ты всегда был смышленый, даже в детстве. Вот твой братец был примерный‑распримерный бойскаут, спать всегда ложился вовремя, а ты, ты вечно думал про нас: вот придурки. И все‑таки, должна признать, этой книгой тебе удалось расшевелить публику. На твоем месте я бы не слушала, что они там несут.

Табличка «Пристегните ремни» погасла, Генри откинул кресло назад, пил мартини, которое заказал при взлете. Он был человек почти не пьющий, и мартини он прихлебывал как слегка неприятную микстуру. Его смуглое лицо в то утро казалось скорее болезненным, нежели романтичным, — словно в кожу ему втерли пепел. Таким подавленным Цукерман видел его разве что тринадцать лет назад, когда он, второкурсник, приехал из Корнелла домой на выходные и объявил, что бросает химию и будет заниматься актерским мастерством. Он тогда только что сыграл Мусорщика в «Безумной из Шайо». Генри получил главную роль в первой же университетской постановке, где решил попробовать свои силы, и теперь за ужином он с почтением рассказывал о двух своих новых кумирах — Джоне Каррадине — тот сыграл Мусорщика на Бродвее и он намерен был с ними соперничать (и во внешности тоже — он уже потерял килограммов пять), и Тимми, юном студенте‑режиссере, поставившем «Безумную» в Корнелле. Предыдущим летом Тимми работал маляром в Провинстауне, где у его родителей был летний домик, и был уверен, что и для Генри работа найдется, «ее полно». «И когда это?» — спросила миссис Цукерман, все еще потрясенная тем, как он исхудал. «Тимми говорит, летом, — ответил Генри. — В июле». — «А как же Черники?» — спросил отец. Два предыдущих лета Генри работал инструктором по плаванию в еврейском детском лагере в Адирондаке — его организовали два брата, учителя физкультуры из Ньюарка. Получил эту работу Генри в столь юном возрасте потому, что братья Черник хотели оказать услугу его отцу. «А как же твои обязательства перед Лу и Бадди Черниками?» — спросили его. Будучи трепетным, воспитанным, серьезным мальчиком, из тех, кто за всю жизнь ни разу не ослушался, Генри не мог дать отцу ответ, известный тем, кто прошел курс этики, поэтому просто выбежал из‑за стола. Потому что всю дорогу из Итаки он ожидал худшего, потому что три дня не мог есть, в ужасе перед этим самым ужином, и сдался он, когда еще и вполовину не стало так плохо, как он предсказывал Тимми. Они несколько дней репетировали эту сцену у себя в общежитии, Тимми изображал доктора Цукермана как Лира в миниатюре, а Генри выдавал самый решительный вариант себя — играл Натана.

Всего через три часа после появления Генри маме пришлось тайно звонить Натану на Манхэттен, она, рыдая, попросила его немедленно приехать домой и помирить Мусорщика с отцом. Бегая посыльным с сообщениями между Генри — он заперся в спальне и цитировал Тимми и «Бэббита» Синклера Льюиса — и отцом — тот в гостиной перечислял все возможности, которых он был лишен в 1918 году, а Генри получил на блюдечке, — к трем часам ночи Натан сумел привести их к соглашению. Все решения касательно карьеры Генри договорились отложить на год. Он мог продолжать играть в студенческих спектаклях, но в то же время должен был заниматься химией и выполнить «свои обязательства», пусть хотя бы на это лето, по отношению к Черникам. А через год они соберутся и снова все взвесят… Но ничего такого не произошло, потому что к осени Генри обручился с Кэрол Гофф, девушкой, по оценке отца Генри, «с головой на плечах», и ни о Джоне Каррадине, ни о Тимми больше не упоминалось. Тимми! Гойское имя юного студента актерского отделения в пылу ссоры в устах отца звучало еще более гойским, а то и бунтарским. Во время той знаменательной семейной битвы 1956 года Натан сам рискнул в полемике помянуть святое имя Пола Муни , но отец выкрикнул «Тимми!» как боевой клич, и Натан понял, что ни даже Пол Муни в образе хитроумного Кларенса Дарроу , ни даже Пол Муни, окажись он во плоти в их гостиной, в роли терпеливого Луи Пастера не смог бы убедить доктора Цукермана, что еврей на сцене в густом гриме в глазах Г‑спода примерно так же смешон, как еврей в белом халате, сверлящий зуб. А потом Генри встретил милую и прилежную Кэрол Гофф, студентку‑стипендиатку, подарил ей свой значок ЗБТ , и к тому спору больше никогда не возвращались. Цукерман вычислил, что именно поэтому он и отдал ей значок, хотя и знал: официально считалось, что так Генри отметил потерю невинности Кэрол, случившуюся в тот вечер. Когда в следующем семестре Генри попытался забрать значок, Кэрол и ее семья были так расстроены, что через две недели Генри передумал и вместо этого обручился с Кэрол. На последнем курсе Генри мягко попытался расторгнуть помолвку, в результате чего через месяц после выпуска они поженились. Нет, Генри просто невыносимо было видеть, как это доброе, заботливое, преданное, безобидное, самоотверженное существо так страдает, причем страдает из‑за него. Ему было невыносимо заставлять кого‑то, кто его любит, страдать. Не мог он вести себя так эгоистично и жестоко.

После похорон Генри несколько раз просто начинал рыдать посреди разговора — посреди фразы, которая ну никак не относилась к смерти отца — и, чтобы собраться, отправился в одиночестве на долгую прогулку. Как‑то утром, сразу после того, как Генри, небритый и готовый расплакаться, ушел, Цукерман позвонил Эсси, попросил ее составить маме компанию за завтраком, а сам побежал вниз, за братом. Генри выглядел таким разбитым, нуждающимся в поддержке. Но, выйдя из вестибюля на залитую солнцем площадку перед бассейном, он увидел, что Генри уже на улице, звонит кому‑то из телефонной будки. Значит, очередная любовная история. И это — тоже мучение. Кризис, подумал Цукерман, в жизни мужа.

В Майами‑Бич Цукерман поостерегся обсуждать с братом сцену у одра. Во‑первых, мама почти всегда была в пределах слышимости, а когда они с Генри оставались наедине, либо Генри так грустил, что не мог разговаривать, либо они обсуждали мамино будущее. Увы, она отказалась поехать с ними в Джерси и побыть некоторое время с Генри, Кэрол и детьми. Может, потом, но пока что она хотела побыть «поближе» к мужу. Эсси собиралась спать в гостиной на раскладном диване, чтобы мама не оставалась одна на ночь, а ее друзья по клубу игры в канасту вызвались по очереди сидеть с горюющей вдовой днем. Цукерман сказал Эсси, что по‑умному лучше бы освободить от этой обязанности Флору Соболь. Никому из них не хотелось прочитать в «Майами геральд» статью «Я сидела шиву с матерью Карновского».

В самолете у него наконец появилась возможность узнать, что думает Генри о том, что он сам никак не мог разгадать.

— Скажи, какое было последнее слово отца в ту ночь? Он сказал «лучше»?

— «Лучше»? Может быть. Мне показалось, он сказал «облей».

Цукерман улыбнулся. Что‑то вроде «Облей меня водами милости твоей, Г‑споди» или «Облейся»?

— Точно, он так сказал?

— Точно? Нет. Но мне так показалось, потому что Эсси рассказывала о старых временах и о бабушке. Я подумал, он унесся в прошлое, увидел, как бабушка смазывает миндальный хлеб.

Толстой подтвердил бы предположение Генри. «Стать маленьким мальчиком, поближе к маме». Что там писал Толстой за несколько дней до смерти? «Мама, обними меня, укачай…»

— Я думал, он сказал «ублюдок», — сказал ему Цукерман.

Тут Генри улыбнулся. Улыбкой, в которую влюблялись его пациенты.

— Нет, такого я не слышал.

— Я подумал, может, он пишет прощальное письмо Линдону Джонсону.

— О Г‑споди, — сказал Генри. — Эти письма… — И уже без улыбки снова отхлебнул мартини. Генри получил свою порцию: после того как он чуть не дезертировал из Корнелла, по письму в неделю, и все начинались со слов «Дорогой сын!».

Через несколько минут Генри сказал:

— Знаешь, даже малыш Лесли в семь лет стал получать письма от папы.

— Да?

— Бедняжка. Ни до того, ни после он писем не получал. После трех посланий из Майами он считает, что ему все время должна приходить корреспонденция.

— А что в них было?

— «Дорогой внук! Будь добрее к своим сестрам».

— Ну, теперь он может быть к ним так жесток, как только пожелает. Теперь, — добавил Цукерман, вспомнив, как брат кинулся к уличной телефонной будке, — мы все можем быть жестокими.

Цукерман тоже заказал мартини. Впервые в жизни он решил выпить всего через час после утренней яичницы. И Генри наверняка тоже. Но тут уж внутренний человек разгулялся.

Оба допили свой мартини и заказали по второй порции.

— Знаешь, о чем я все думал во время похорон? — сказал Генри. — Неужели в этом ящике он?

— Так почти все думают, — уверил его Цукерман.

— Крышка на винтах, ему оттуда не выбраться.

Они летели над полями Каролины. На высоте десять тысяч метров от того места, которое подпитывало творчество Мондриана. Тонны распаханной земли, жилистая сеть корней, а под всем этим отец. Над ним не только крышка, не только пара кубометров рассыпчатой флоридской почвы и благородный кусок мрамора, но и вся оболочка этой планеты весом семь секстиллионов тонн.

— Хочешь знать, почему я на ней женился? — сказал вдруг Генри.

А, так вот кто в ящике и никогда не выберется. Дорогой сын. Погребен под весом этих двух маленьких слов.

— Почему? — спросил Цукерман.

Генри прикрыл глаза.

— Ты не поверишь.

— Я чему угодно поверю, — сказал Цукерман. — Профессиональная деформация.

— Сам не хочу в это верить.

Он сказал это, будто мучаясь угрызениями совести — можно подумать, он раскаивался, что подложил в багаж бомбу. Он снова совсем расклеился. Не стоило ему пить, подумал Цукерман. Муки совести только усилятся, если он не остановится и выложит какую‑нибудь унизительную тайну. Но Цукерман не стал спасать брата от самого себя. Его неодолимо влекло к такого рода тайнам. Профессиональная деформация.

— Знаешь, почему я женился на Кэрол?

На сей раз он назвал ее по имени, словно хотел, чтобы его признание было до дикости нескромным. Но Генри не стал жестоким; жестоким было его сознание, овладевшее им прежде, чем он попытался разорвать его путы.

— Нет, — ответил Цукерман, он считал, что Кэрол хорошенькая, но довольно скучная, — не знаю.

— Не потому, что она плакала. Не потому, что приколол ее этим значком, а затем окольцевал. Даже не потому, что все родители именно этого от нас и ждали… Я одолжил ей книгу. Одолжил, понимая, что, если я не женюсь на ней, книгу я назад не получу.

— Что за книга?

— «Работа актера над собой». Книга Станиславского.

— А ты не мог купить другую?

— Там были мои пометки — я их делал, когда репетировал Мусорщика. Помнишь, как я играл в том спектакле?

— О, этого не забыть.

— Помнишь, как я приехал тогда домой на выходные?

— Конечно, помню, Генри. А почему ты просто не пошел и не попросил ее вернуть книгу?

— Она была в ее комнате в женском общежитии. Я хотел попросить ее лучшую подругу украсть ее. Правда. Хотел сам пробраться туда и выкрасть книгу. Я просто не мог заставить себя сказать, чтобы она ее отдала. Не хотел, чтобы она поняла, что мы расстаемся. Не хотел, чтобы она потом думала, что в такой момент я думал только о своей книге.

— А зачем вообще ты ей ее дал?

— Я же был юнец, Нат. Она была моей «девушкой». Я дал ей книгу после нашего первого свидания. Чтобы она почитала мои пометки. Наверное, выпендривался. Ну, знаешь, как это — одолжить кому‑то книгу. Так часто бывает. От возбуждения — даешь книгу почитать. У меня тогда появился очень важный друг…

— Тимми?

— Г‑споди, ну да. Тимми. Ты помнишь. «Театр Провинстауна» и Тимми. У меня не было ни грана таланта. Я думал, что играть — это значит клокотать и рыдать. Нет, из меня ничего бы не получилось. И не могу сказать, что я не люблю свою работу. Люблю и делаю ее отлично. Но эта книга многое для меня значила. Я хотел, чтобы Кэрол поняла. «Просто прочти это», — сказал я ей. А потом оглянуться не успел, как мы уже поженились.

— Ну, ты хоть книгу назад получил.

Он допил второй мартини.

— И что хорошего?

Сделай ему что‑нибудь хорошее, подумал Цукерман. Поэтому он и выбрал тебя своим исповедником. Помоги ему поднять крышку, которая его придавила. Протяни руку. Как говорил отец: «Он твой брат, так и относись к нему как к брату».

— В тот год в Корнелле ты играл в пьесах Чехова?

— В Корнелле я играл в двух пьесах. Но не в чеховских.

— Знаешь, что Чехов уже взрослым сказал о своей юности? Что ему приходилось по капле выдавливать из себя раба. Может, тебе пора начать выдавливать из себя послушного сына?

Ответа не было. Генри снова закрыл глаза — может, вообще его не слушал.

— Генри, ты не ребенок и не обязан отвечать перед ограниченными обывателями, чьим представлениям о жизни ты должен следовать. Он умер, Генри. Он не просто лежит в ящике с завинченной крышкой, он умер. Ты любил его, и он любил тебя, но он пытался сделать из тебя человека, который никогда не сделает ничего такого, о чем нельзя будет написать в «Еврейских новостях» под фотографией выпускника. Еврейский кусок американской добродетели — вот чем нас обоих кормили долгие годы. Он вырос в трущобах, он жил среди мужланов и, наверное, безумно боялся, что мы вырастем поганцами вроде Сидни. Братец Сидни — он собирал четвертаки с мальчишек, игравших в футбольный тотализатор. Но для папы он был правой рукой Лонги Цвильмана . Для папы он был Лепке .

— Для папы, если ты решил обучаться актерскому мастерству в Корнелле, ты уже Лепке. — Глаза Генри были по‑прежнему закрыты, он саркастично улыбался.

— Ну, будь в тебе немного от Лепке, тебя бы это не погубило.

— Да я не себя боялся погубить.

— Да ладно тебе, ты куда значительнее. Работа актера над собой. Ну, ты работал над собой тридцать два года. Давай показывай, чему научился. Ты не обязан играть ту роль, на которую тебя утвердили, особенно если она тебя бесит.

Придумывать людей. Это даже полезно, когда печатаешь в тиши кабинета, но в несловесном мире — разве это его дело? Если бы Генри мог поступать иначе, он бы, наверное, давным‑давно так и сделал. Не надо тебе забивать Генри голову подобными мыслями, особенно теперь, когда его и так мотает. Но именно когда тебя мотает, кто‑то может заехать тебе в челюсть. К тому же Цукерман уже был слегка пьян, как и его братишка, и почему‑то ему, слегка пьяному, казалось полной глупостью, что его младший братишка не может получить то, что хочет. Кто ему ближе? В Генри аналогичных генов больше, чем в любом другом представителе их биологического вида. И аналогичных воспоминаний тоже. Спальни, ванные, обязанности, болезни, лекарства, холодильники, табу, игрушки, поездки, учителя, соседи, родственники, дворы, веранды, лестницы, шутки, имена, места, машины, девочки, мальчики, автобусные маршруты…

Облей… Время лилось и вылилось в Цукерманов. А если отец подвел итог вот так: «Мальчики, вы — это то, во что я вылился. Поучилось два разных резервуара, но благослови Г‑сподь вас обоих. Места хватит для всех».

Не отец добродетели и не отец порока, а отец рациональных удовольствий и разумных альтернатив. Да, это было бы и в самом деле здорово. Но все устроено так: ты получаешь то, что получаешь, а все остальное должен сделать сам.

— Ты очень несчастлив дома, Генри?

Ответил он, не раскрывая крепко закрытых глаз.

— Да хоть вешайся.

— Тогда, ради Б‑га, начинай выкарабкиваться.

В аэропорту Ньюарка Цукермана ждал лимузин.

Он вернулся к брату. Генри ждал его, чтобы попрощаться перед тем, как заберет свою машину с парковки.

— Я совсем один, — сказал Цукерман. — Если тебе понадобится переночевать…

Генри, услышав такое предложение, слегка поморщился:

— Натан, мне надо работать.

— Ты позвонишь, если я тебе понадоблюсь?

— Обо мне не беспокойся, — сказал Генри.

Он злится, подумал Цукерман. Он должен ехать домой, но понимает, что не обязан этого делать. Надо было разрешить его от обязательств. Ты можешь ее оставить, если хочешь. Только он не хочет.

Они пожали друг другу руки перед зданием аэропорта. Глядя на них, никто бы и не подумал, что когда‑то они съели вместе десять тысяч завтраков и ужинов или что час назад они ненадолго стали так близки, как были близки давным‑давно, когда один еще не писал книг, а другой еще не прикасался к девушкам. Рядом пошел на взлет самолет, и от его рева у Натана заложило уши.

— Он сказал «ублюдок», Натан. Он назвал тебя ублюдком.

— Что?

Генри вдруг пришел в ярость — и расплакался.

— Ты ублюдок! Бессердечный бессовестный ублюдок. Что для тебя значит преданность? Что для тебя значит ответственность? Что значит самоотречение, обуздание, все вообще? Ты считаешь, что все можно бросить! Все выставить напоказ! Еврейская мораль, еврейская стойкость, еврейская мудрость, еврейские семьи — это все для забавы. Даже своих шикс ты отправляешь к черту, когда они больше не щекочут твое воображение. Любовь, брак, дети — плевал ты на это. Тебе бы играть да развлекаться. Но для нас все иначе. И хуже всего то, что мы тебя оберегаем: лишь бы ты не понял, кто ты есть на самом деле! И что ты наделал! Ты убил его, Натан. Никто тебе этого не скажет — так тебя боятся: как же можно критиковать такую знаменитость, ты же гораздо выше обыкновенных людей. Но его ты убил, Натан. Этой книгой. Конечно, он сказал «ублюдок». Он это понимал! Понимал, что ты сделал в этой книге с ним и с мамой.

— Как он мог понимать? Генри, о чем ты?

Но он знал, знал, с самого начала знал. Знал, когда Эсси — тогда они в полночь сидели на кухне — сказала ему: «На твоем месте я бы не слушала, что они там несут». Он знал, когда раввин говорил надгробную речь. И до того знал. Знал, когда писал книгу. Но все равно ее написал. А потом — как благословение небес — у отца случился удар, он попал в дом престарелых, и когда «Карновский» вышел, отец был совсем плох и прочитать его не мог. Цукерман решил, что избежал рисков и избежал наказания. Но нет.

— Как он мог это понимать, Генри?

— Мистер Метц, глупый, исполненный благих намерений мистер Метц. Папа заставил его принести ему книгу. Заставил сидеть и читать ему вслух. Не веришь мне, да? Не можешь поверить, что то, что ты пишешь о людях, имеет реальные последствия? Тебе, наверное, и это смешно — твои читатели помрут со смеху, когда услышат об этом. Но папа, когда умирал, не смеялся. Он умирал глубоко несчастным. Он умирал горько разочарованным. Одно дело, будь ты проклят, отдать воображению свои инстинкты, совсем другое, Натан, отдать ему свою семью. Бедная мама! Она умоляла нас ничего тебе не говорить! Наша мама, да ее там грязью из‑за тебя поливают, а она только улыбается! И все еще не говорит тебе, что ты наделал! Ты и твое чувство превосходства! Ты и твоя бесшабашность! Ты и твоя «высвобождающая» книга! Ты что, и впрямь считаешь, что совесть — это выдумка евреев и у тебя к ней иммунитет? Ты и впрямь считаешь, что можешь развлекаться вместе с прочими любителями хорошо пожить и не думать о совести? Не беспокоиться ни о чем, а думать лишь о том, как забавно ты рассказываешь о людях, которые любили тебя больше всего на свете? Происхождение вселенной! А он ждал только, чтобы ты сказал: «Я люблю тебя!» «Папа, я люблю тебя» — больше ничего не требовалось. Ты — жалкий ублюдок, и не рассказывай мне про отцов и сыновей! У меня‑то есть сын! Я знаю, что такое любить сына, а ты нет, эгоистичный ты ублюдок, и никогда не узнаешь!

Закавыченный ад

Филип Рот: об этом и о том