14 марта исполнилось 142 года со дня рождения Альберта Эйнштейна

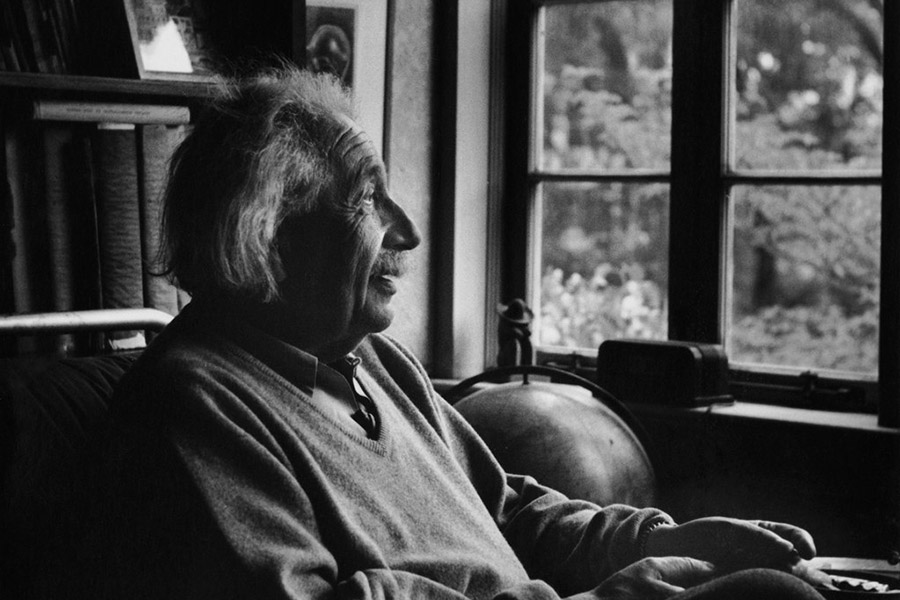

В Вашингтоне на Конститьюшн авеню между мемориалами Джорджу Вашингтону и Аврааму Линкольну находится памятник Альберту Эйнштейну. В этом городе много памятников: выдающимся американцам, выдающимся неамериканцам, которые дороги для той или иной эмигрантской общины, героям разных войн. Памятники похожи друг на друга помпезностью, отстраненностью от проходящих мимо них людей. Эйнштейн среди них на особом счету: про эту рассевшуюся по-домашнему фигуру никак не скажешь «выдающаяся», тем более «герой». По всему: по сандалям на босу ногу, по свободной мятой одежде, по отдающему наивной самососредоточенностью взгляду, даже по карте вселенной, попираемой пятками, — он похож на огромного ребенка.

Каковым Эйнштейн не был. Но как еще изобразить в скульптуре это невероятное существо? Которое, с одной стороны, могло бы быть консультантом Творца при создании мира. С другой, в отношении к миру руководствовалось исключительно тем, каково в нем живется конкретному лицу. С третьей, ни на минуту не сомневалось, что ни с одним человеком нельзя поступать так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой. С четвертой, смотрело на все происходящее с ним и с другими, на всех людей, с кем сводила его жизнь, на их мудрость и их глупость с непосредственностью, которую иначе, как детской, не назовешь.

Книга, составленная и отредактированная Зоей Копельман, «Альберт Эйнштейн: обрести достоинство и свободу» («Гешарим», Иерусалим, 5766; «Мосты культуры», Москва, 2006) ярко и внушительно представляет все эти стороны его личности. Предисловие объясняет, под каким углом отобраны и сведены воедино материалы из разных областей и разных периодов жизни Эйнштейна: это «рассказ о человеке, который, начав размышлять о своем еврействе, сумел извлечь из этого объективного обстоятельства неожиданные и очень субъективные выводы, которые он решил донести до как можно большего числа людей». То есть о Эйнштейне-еврее. А на деле, о том, каким может быть еврей, если он — Эйнштейн.

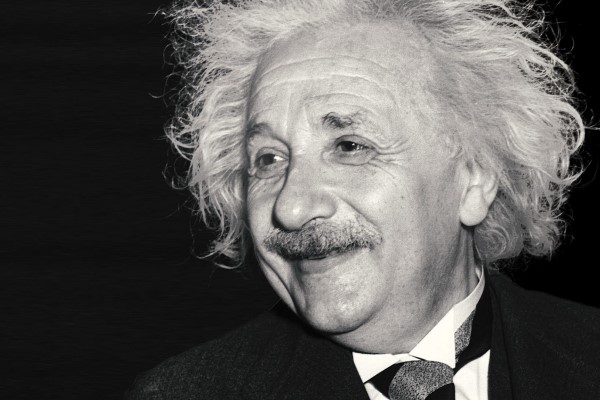

Человечество мельчает, по всем показателям. От интеллектуального: чем дальше, тем больше у людей сведений и тем меньше цельного знания, — до нравственного: как говорили древние — что было пороками, становится нравами. Это процесс почти физический, подчиняющийся закону увеличения энтропии. Но время от времени возникает в истории этакий оазис — как в природе. Вдруг мягчеет климат, дожди выпадают там, где стояла засуха, из-под земли пробиваются ключи — и вырастают высокие деревья, колосятся хлеба, расцветает луг. Как уж там сошлось исторически, не берусь объяснять, но одновременно живущими на земле оказались Маркс, Ницше, Фрейд — и молодой Эйнштейн. (По возрасту он годился Марксу во внуки, но эпохи меряются единицами, много большими, чем поколения.) От них мир узнал, что его держат не киты и атланты, а собственные силы. И родившийся с этой новостью XX век по отношению к предшествовавшим оказался тем самым огромным ребенком, хранящим семейные черты предков, но через это знание словно бы отчуждившимся от них.

Нам, принимающим из телевизора водопад известий о ежедневных открытиях в самых разных сферах, не дано представить себе, как была в начале прошлого столетия принята эйнштейновская теория относительности. Мало кто понимал ее по-настоящему, но было ухвачено главное слово — относительность. Что все наши наблюдения относительны. Что смысл не в явлениях, вещах, мыслях, а в их отношениях между собой. Надо отдать должное эпохе, она повела себя достойно такого открытия: она осознала, если не рассудком, то чутьем, его равновеликость ньютоновскому. Пройти мимо него было невозможно, так или иначе из вторых и третьих рук каждый получал о нем представление. (Немецкий физик Ленард, убежденный антисемит, подал протест против присуждения Эйнштейну Нобелевской премии по причине «незначительности его работ»; к тому времени он сам был лауреатом, и как же забавно сейчас об этом читать, безнадежно вспоминая: Ленард, Ленард — что он такое там открыл в этой физике?)

В 1914 году Эйнштейн, человек, мозг которого был устроен для постижения подобных истин, приезжает из Швейцарии, гражданином которой является, в Германию, где 35 лет тому назад родился, — чтобы постичь нечто более простое. А именно: «я впервые узнал, что я еврей, причем сделать это открытие помогли мне больше неевреи, чем евреи». Он обнаружил, что неевреи отводят ему в жизни второсортное место, обосновывая это лживыми доводами и человеконенавистнической идеологией. Через такое открытие рано или поздно проходит каждый еврей, но в случае с Эйнштейном оно дало неожиданный результат: образ получил завершение.

Для него фигурой, на которую опирался народ, всегда был библейский пророк. Пророки не визионеры: то, что они передавали народу, они узнавали вполне реально — непосредственно от Бога или его посланцев. Эйнштейн так оценивал свои достижения: «благодаря счастливому стечению обстоятельств мне удалось кое-что сделать для углубления наших физических представлений». Это не что иное, как выраженное другими словами, с поправкой на теизм в духе Спинозы, который он исповедовал, определение той же самой роли — избранника, передающего пророчество. То, что избранник — еврей, доводило сходство до портретного.

Шаг в еврейство логически привел к следующему: отказу от идеи ассимиляционной и принятия сионистской. Но снова и снова он повторял, что сионизм не столько освоение земель Палестины, сколько укрепление национального самосознания. В комментариях к книге эта позиция оценивается как наивная и утопическая. Однако именно к Эйнштейну обратился Бен-Гурион с предложением (которое тот по ряду причин не мог принять) занять пост президента Израиля. Я уверен, что множество людей, включая одного впоследствии оскандалившегося президента, несравненно лучше разбиралось в реальной политике. Но в том-то и разница между ними и Эйнштейном, что его мысли — не их мысли. Его наивность и утопичность обращена прежде всего на духовное, а не государственное здоровье нации. Три главных идеала которой он определил как «знание ради знания, почти фанатичная любовь к справедливости, стремление к личной независимости».

Он сам и воплощал собою в полноте эту триаду.

Евреи гордятся Эйнштейном, гордятся тем, что он «один из нас». Так грекам льстит, что Эвклид был их, арабам, что Авиценна. Как любили говорить советские ораторы — гордость тут законная. Не следует только упускать из виду главное качество его натуры: быть самим собой — а не кем-то, кто нравится другим. Так что нам, прежде чем записывать его в «свои», следует внимательно вглядеться — в него и в себя — и тогда решить, записал ли бы он в «свои» нас.

Документы сборника объективно рисуют образ человека, уникально выступившего на двух поприщах. Он понял в физическом устройстве мира нечто, чего до него никто не постигал. И он, как пишет в статье о нем Исайя Берлин, «отдал все свое влияние и мировую известность, а по сути — свою душу, движению, создавшему Государство Израиль». Два столь различных проявления одной и той же личности как будто заимствованы из Библии — для которой сотворение мира и становление еврейского народа равноценны.

Поняв это, поняв, с фигурой какого масштаба мы имеем дело, не удивительно столкнуться с постоянным отказом этого человека от всех навязываемых ему доктрин. Почти все, что он говорит на темы общезначимые, можно описать формулой «да, но». Он был эталоном здравого смысла — да! Но смысла, чуждого принятой «всеми» точки зрения, приземленности, выгоде, необсуждаемым традициям. «Здравый смысл, — утверждал он, — это набор предрассудков, заложенных в мозг в первые восемнадцать лет жизни». То, чему он говорил «да», должно было быть безукоризненно во всех аспектах: нравственном, социальном, политическом, даже эстетическом. Если обнаруживалось противоречие, он, по словам Берлина, «не убегал от него и не старался забыть. Не пытался подогнать несовместимое и кое-как связать концы с концами… Не ждал прихода всеобщего царства разума и справедливости, чтобы проблема разрешилась».

Да — «я еврей и я рад принадлежать к еврейскому народу». Но — «не отношусь к нему как к “избранному”». Да — «наполним наши сердца теплом к своим родным и близким». Но — не будем строить свое единство, постоянно сосредоточиваясь на наших унижениях и гонениях. «Для того чтобы эффективно бороться с антисемитизмом, нам следует прежде всего отучить от него себя и изжить его первейший признак — рабское мышление… Только когда мы станем уважать самих себя, мы сможем добиться уважения других, или, скорее, тогда уважение других придет к нам само собой». Это универсальная максима. Однажды я услышал ее из уст хоккейного тренера российской сборной.

Да, он исходил из того, что евреям необходимо обрести «какую-то форму национального существования». Что «сионизм укрепляет еврейское национальное самосознание, так необходимое для жизни евреев в диаспоре». Что «существование еврейского центра в Палестине придает им силы и моральную поддержку». Но при этом протестовал против национализма в любых его проявлениях. «Следует поддерживать усилия евреев во имя общенациональной цели», — призывал он в 1926 году. И немедленно прибавлял: <хотя> «сам национализм симпатии не вызывает». Чувство национальной идентичности — это одно, национализм — совсем другое.

В письме другу он писал, что в определенном смысле бездомен, что не имеет корней, что везде чужестранец. В 1921 году приехав в Америку, встреченный многочисленными делегациями, репортерами, толпами эмигрантов, он говорит в газетном интервью: «Евреи, евреи, никого, кроме евреев, впервые в жизни я увидел евреев как массу». Он был одиночкой, аутсайдером, сторонящимся групп, по какому бы признаку они ни создавались. «Чтобы быть безукоризненным членом стада баранов, надо прежде всего самому быть бараном», — такой он придумал афоризм.

Да, он был друг своих друзей, верный в своих привязанностях, сам ценил верность. Но когда после окончания войны трое немецких академиков, единственные, кто при Гитлере вел себя по отношению к Эйнштейну абсолютно порядочно, просили его снова стать членом разных германских академий и обществ, он, как ни больно ему это было, ответил твердым отказом. Да, он был интернационалист, да, поклонник немецкой культуры и искусства, особенно музыки. Но, выступая по поводу восстания в Варшавском гетто, сказал в 1944 году: «Немцы — единственный народ, не сделавший ни одной сколько-нибудь серьезной попытки защитить невинно преследуемых. Когда они будут полностью разбиты и начнут стенать о своей горькой участи, мы не вправе допустить, чтобы нас обманули еще раз».

Подобная диалектика проявлялась во всем. Его статьи и речи полны высоких оценок евреев как народа. «Учитывая их относительную малочисленность и постоянно чинимые им преграды на длинном историческом пути, весомость сделанного ими вклада не может не вызвать восхищения у любого честного человека». Чтобы кому-то не пришло в голову кичиться особой избранностью, он уточняет: «В основе этого явления лежит не странное изобилие талантов, а то уважение, каким пользуется среди евреев интеллектуальное совершенство и которое порождает особенно благоприятную атмосферу для расцвета всевозможных дарований». Искренние похвалы, не так ли? И столь же искренни признания за евреями «недостойного конформизма», «узкого прагматичного подхода», «провинциализма, обнаруживающего себя в беспочвенном бахвальстве», «формального выполнения религиозных предписаний».

Он вызывал негодование у ортодоксов: «Я верю в бога Спинозы, проявляющегося в гармонии всего сущего, но не в Б-га, занимающегося судьбами и поступками людей». И у еврейских буржуа Германии — своей антифашистской позицией: те призывали отречься от «предателя». (Напоминает наш Антисионистский комитет, а?)

«Да» — был Эйнштейн. И «но» тоже был Эйнштейн. Теория относительности в применении к отдельной личности.

Миллионы людей заняты исключительно тем, чтобы поправлять и поучать других. Им одним известно, что правильно, что неправильно. Большевики обвиняли нас в том, что мы плохие строители коммунизма. Общество «Память» — в отсутствии патриотизма. Начитанные подписчики еврейских изданий — в несоблюдении догм иудаизма… Подзаголовок книги об Эйнштейне — «Обрести достоинство и свободу». Я бы перефразировал его так: думать свободно, как он, чтобы жить с тем же достоинством, что он.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 392-393)

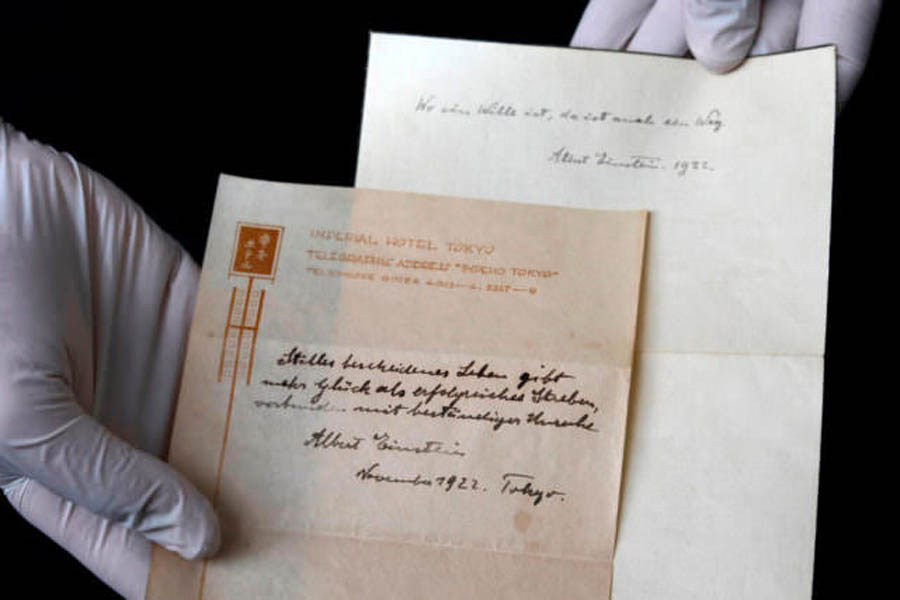

Рецепт счастья Эйнштейна продан за 1,3 миллиона долларов

Отец кибернетики — потомок Маймонида