Владимир Фридкин — физик, литератор, пушкинист — выступает в новом качестве в своей мемуарной книге «Я — русский еврей», которая вышла недавно в серии «Свидетель» издательства «Книжники». С фрагментами нового издания первыми смогут познакомиться читатели «Лехаима».

Панихида была назначена в Малом зале ЦДЛ. В том самом, где совсем недавно Эйдельман вел писательские семинары по новейшей истории, по перестройке. «Революция сверху» — так он назвал горбачевскую перестройку, и это название пошло гулять по страницам журналов и левых газет. Так же назвал он и одну из своих последних книжек. На его семинары сбегалась вся Москва, в зале было не протолкнуться. И сейчас было не пройти. Тесно прижатые друг к другу люди стояли тихо. Когда‑то здесь пахло кофе из бара. А сейчас — привядшей зеленью и хризантемами, запахом ранней зимы и смерти. В мертвом лице проступили и усилились черты его прижизненного портрета, сделанного Борисом Жутовским. Огромный крутой лоб и горечь, застывшая в складках переносицы и темных набрякших век. И тут я вспомнил, как Эйдельман любил повторять слова Жуковского из письма к отцу поэта — Сергею Львовичу Пушкину о тайне, скрытой в чертах мертвого пушкинского лица. («Что видишь, друг? И что бы он отвечал мне».)

«Вся Москва» в зале не поместилась. Друзья и одноклассники стояли в фойе. Туда же транслировались речи из зала. Одну я до сих пор помню. Выступал его однокашник по истфаку, историк, избранный недавно академиком. Высказавшись об Эйдельмане как об историке, академик сказал в заключение примерно так: «Жаль, что он умер так рано и не успел защитить докторскую диссертацию». Я часто спрашивал Натана Яковлевича о нашей истории и историках. Откуда такой низкий интеллектуальный уровень у этих людей? (Не у всех, конечно.) Он отвечал, что истории как науки у нас фактически не существовало. А стало быть, и историков почти не было.

1

Школьные друзья не звали его Натаном, всегда Тоником. Мы познакомились в седьмом классе 110‑й школы в Мерзляковском переулке, у Никитских ворот. Теперь там — музыкальное училище. Школа была знаменита. В главе «“Лицейские” годы» я подробно написал о ней.

Натан и я сидели за соседними партами. Его соседом по парте был Володя Левертов, ныне известный театральный режиссер. Оба они жили в Спасопесковском переулке на Арбате, в старом доме напротив церкви Спаса на Песках. Сколько счастливых вечеров провели мы в этом доме!

В семье Эйдельманов царил культ отца, Якова Наумовича. Он был замечательной личностью. Знаток русской и еврейской литературы, сам литератор и журналист, энциклопедически образованный человек, Яков Наумович прошел всю войну. Вернулся с фронта — вся грудь в орденах и медалях. Он был маленького роста, щуплый, с несоразмерно большой головой, в споре темпераментен и агрессивен. Когда спорил — наступал на «противника» всей грудью, сверкая глазами и смешно выпячивая нижнюю губу. Мне всегда казалось, что он стесняется своей доброты. Его кабинет был завален книгами и выглядел таинственным. Входить в него так просто нам не разрешалось: Яков Наумович много работал. Однажды, уже в студенческие годы, я увидел на двери его кабинета сургучную печать. Якова Наумовича арестовали ночью. Тогда брали «космополитов». В лагере он читал уголовникам на память всего Есенина. Уголовники утирали слезы и говорили: «Вот ведь, даром что еврей, а человек хороший». Это его спасло.

В школе Тоник очень напоминал отца. Правда, был он выше ростом, но так же горяч и добр. У него были удивительные глаза — голубые, глубокие и ясные, и они постоянно меняли выражение: то задумчивые, даже печальные, то серьезные, то озорные, с искорками, когда смеялся. Был очень подвижен, и не только в школе, где, как и другие, бегал и дрался портфелем, но и позже, когда сильно располнел. Его юношеский характер с годами не менялся. При всей своей доброте он не был мягок. Напротив — тверд, стоек духом и в споре, столкновении проявлял бойцовские качества. На его долю выпало немало испытаний, но он не ожесточился, не очерствел, а просто стал мудрее. С годами в нем проявилась какая‑то светлая и печальная «пушкинская» мудрость. Он совсем не был дипломатом: был прям и вспыльчив. И еще очень обидчив, до смешного; друзья любили поддразнить его, и он на это легко поддавался. Был самолюбив. Хорошо играл в шахматы (имел первый разряд) и очень переживал, когда проигрывал. Краснел, спорил, ругался, а если над ним посмеивались, мог в ярости опрокинуть доску с фигурами. Был прекрасный и неутомимый рассказчик, темпераментный и страстный. Уже позже, когда стал он знаменит и его приглашали, по случаю и без случая, в застолье, рассказывая, он увлекался, забывая обо всем, и как будто не чувствовал вкуса ни еды, ни вина.

Способности в нем проявились очень рано и очень определенно. Он блестяще успевал по всем школьным предметам, в том числе и по математике. Одно время увлекался астрономией. Но два свойства в нем были уникальными. Первое — это феноменальная память. Этим он удивлял всех всю жизнь. Он помнил все даты (годы жизни великих людей, исторические события и т. д.). Устраивались целые представления. Кто‑нибудь из нас открывал вузовский учебник истории или другую книжку и задавал вопросы (даты первой Пунической войны, день смерти Марата, время окончания первой главы «Евгения Онегина»…). Я не помню случая, чтобы Тоник сбился. Это было какое‑то чудо, и я часто говорил ему, что он мог бы этим способом зарабатывать на жизнь, вроде Франсуа Араго. Друзья вспоминают поездку Тоника в Киргизию, когда он на каком‑то банкете наизусть читал огромные куски из народной эпической поэмы «Манас», вышедшей незадолго до этого в издательстве «Детская литература», разумеется, в русском переводе. Хозяева были так потрясены, что гостю в соответствии с национальной традицией была оказана высшая честь: ему положили в тарелку бараний глаз. Автор этих строк, писавший в то время шуточную поэму «Эйдельманиада», так откликнулся на это событие:

А вот пустыни сторож вечный,

Овца породы каракуль.

Стоит Памир остроконечный,

И голубеет Иссык‑Куль.

И Эйдельман, простым киргизам

Читая изданный «Детгизом»

Народный эпос их «Манас»,

В награду ест бараний глаз.

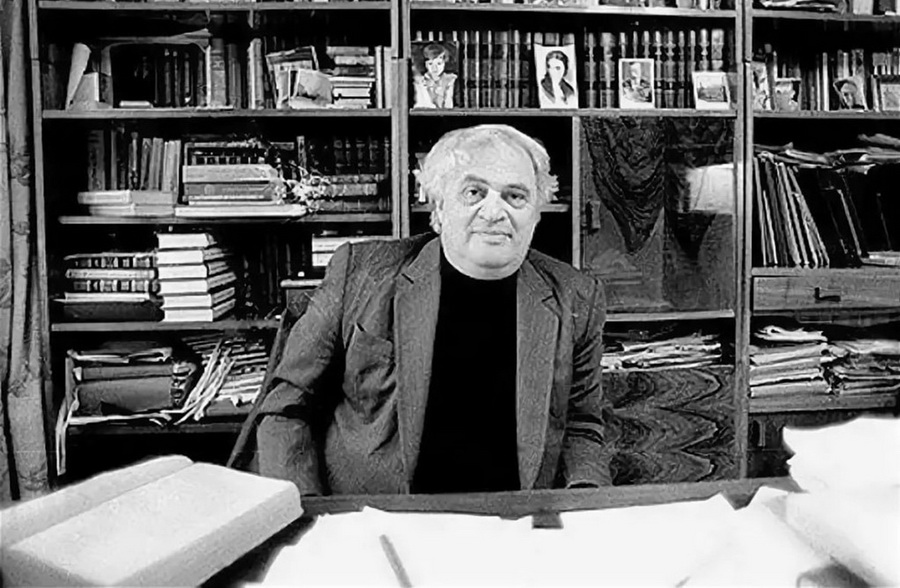

А второе свойство было еще удивительнее. Он не просто знал историю, он в ней жил. И сейчас еще я не могу ни понять, ни представить себе этого. Рассказывая о культуре этрусков или инков, рассуждая о Робеспьере или Герцене, де Виньи или Карамзине, он делал это так, как будто жил в ту эпоху и лично знал этих людей, их привычки, характеры, слабости. И поэтому мог не только объяснить, но, кажется, и предсказать их реакцию на события, которые по случайности не произошли, но могли бы быть. Однажды, слушая его доклад на пушкинскую тему в музее на Кропоткинской, Борис Жутовский сделал такой шуточный рисунок: Эйдельман увлеченно рассказывает о Пушкине, а сам Пушкин, стоя за портьерой, раскрыв рот от удивления, слушает о себе такое, чего и сам не предполагал, но с чем, очевидно, согласен. Когда я думаю об этом его чудесном даре, я понимаю, почему он так любил Тынянова. Эйдельман родился историческим писателем. А ведь не каждому дано стать тем, кем он родился.

Для всех в школе было полной неожиданностью, что он не получил медали. Мы, его ближайшие друзья, получили, а он — нет. Его вызвал Кузьма и спросил, по каким двум предметам он «хочет» получить четверку. Серебряной медали на Эйдельмана не хватило. Мне сейчас кажется, что даже в этом проявилась прямота, незаурядность нашего Кузьмы.

После школы Эйдельман и Кирилл Холодковский пошли на истфак МГУ. Этого все ждали. Я стал студентом физфака. В сентябре 1947‑го мы занимались в здании на Моховой в соседних аудиториях, я — в Ленинской, они — в Коммунистической (сохранились ли эти названия сейчас?). Наши парты разъехались. Я чувствовал себя одиноко в своей аудитории, пахнувшей мелом и сапогами (пришло много фронтовиков, многие сидели в шинелях), и часто забегал к друзьям. Наша школа была мужской, и мне непривычно было видеть столько девочек. Женское общество, запах духов меня волновали. Начиналась новая жизнь. Тоник даже уговорил меня ходить к ним на лекции по философии, которые интересно читал профессор Зись. Вскоре я стал примечать рядом с моим другом девушку с милым, открытым, смеющимся лицом. Эля Павлюченко стала его женой. В их доме на Арбате и на даче в Отдыхе, где впоследствии Тоник много писал, я провел, может быть, свои самые счастливые дни. Наш школьный однокашник физик Валя Смилга, живший на даче в Трудовой, острил: «Я на Трудовой отдыхаю, а Тоник на Отдыхе работает».

2

Он закончил университет в конце 1952‑го, когда безудержно набирала обороты борьба с «безродными космополитами», в разгул антисемитской кампании, направляемой кровавой сталинской рукой. Уже давно в Минске был зарублен Михоэлс, разогнан знаменитый еврейский театр на Бронной, расстреляны еврейские поэты и члены антифашистского комитета. Знаменитые профессора‑медики сидели в тюрьме и под пытками признавались в том, что хотели погубить руководителей родной партии и правительства. Газеты дружно печатали грязные антисемитские пасквили и доносы, сеяли отраву. После чтения очередного фельетона, вроде «Пиня из Жмеринки», хотелось вымыть руки. Русская интеллигенция, традиционно самая совестливая на свете, но запуганная и обескровленная, особенно тяжело переживала это время. Лучшие русские люди не могли избавиться от комплекса сопричастности. А Тоник уже тогда понимал смысл происходящего и был оптимистом: предсказывал скорый и бесславный конец не только этой истерии, но и самой системы. Вспоминал «квасной патриотизм», над которым еще сто лет назад издевался князь Петр Андреевич Вяземский.

Много лет спустя, уже при Горбачеве, Тоник говорил примерно следующее: «Жаль, что Сталин не прожил еще пару лет. Он готовил новые репрессии и, говорят, даже выселение евреев в Сибирь. Евреи, разумеется, ничем не лучше крымских татар, чеченцев или ингушей. Но последствия были бы другими. Откат был бы такой силы, что вместо гнилой хрущевской оттепели мы могли сразу перейти к горбачевской перестройке. Это сэкономило бы России лет тридцать. Конечно, тридцать лет для русской истории — ничто. И все‑таки… Только не надо забывать, что история складывается из судеб живых людей».

Эйдельман часто рассуждал о непредсказуемой связи случайного и закономерного в истории. Его исторический анализ был многовариантен и всегда включал сослагательное наклонение. Он любил повторять: «Случай ненадежен, но щедр».

После окончания университета он начал преподавать историю в московской школе № 103. Это было счастьем и для него, и для школы. Он был Учителем с большой буквы, и можно только вообразить, как интересно проходили его уроки. Казалось чудом, что он в это время с его «пятым пунктом» попал в московскую школу. Чудо длилось недолго. Случилось несчастье — «дело Краснопевцева».

Еще в университете Лев Краснопевцев, Николай Обушенков, Николай Покровский (будущий академик) и шесть других студентов образовали группу, боровшуюся за социализм с «человеческим лицом». Эти девять идеалистов считали долгом историка не только докапываться до истины, но и бороться за нее. Позже Тоник сравнил их с декабристами и говорил, что они слишком рано вышли на площадь. Но декабристы были революционерами, а эти девять ребят хотели только словом убедить власти вспомнить об идеалах социализма. В 1957 году, сразу после молодежного международного фестиваля, их всех арестовали.

Тоник был их близким товарищем. Он знал и разделял их убеждения, читал их программу, но формально членом группы не был. Почему? Я много думал над этим. Возможно, эти ребята не хотели подвергать опасности Эйдельмана, подобно тому как декабристы уберегли Пушкина.

Начались допросы. Видимо, на Тоника донесли, а скорее всего, по неосторожности назвали его имя. Сначала люди из КГБ пришли на Арбат, но Тоник и Эля жили в это время у родителей Эли, в Малом Демидовском переулке. Той же ночью пришли туда. Ворвались в квартиру — и сразу на балкон. Не скрылся ли кто, не выпрыгнул ли кто? Перевернули все вверх дном. Естественно, ничего не нашли. Забрали несколько пачек фотобумаги. Фотографией занимался Элин племянник. На Лубянке Тоника допрашивали два дня подряд. Даже после того как ему предъявили показания на него, он не назвал ни одной фамилии. Его исключили из комсомола и прогнали из школы. А членов «группы» приговорили к разным срокам и услали в лагерь.

Найти работу Тоник не мог. А Эля ждала ребенка. Друзья начали хлопотать. И вроде бы договорились с начальством, что его берут в Исторический музей. Обрадованные Тоник и Эля уехали на несколько дней в Киев. Там они получили телеграмму от Якова Наумовича, что в работе отказали. Ведь Исторический музей находится не где‑нибудь, а на Красной площади!

Но недаром говорят, что нет худа без добра. В конце концов его взяли в Истринский музей, под Москвой, в Новом Иерусалиме. Там Тоник разыскал неизвестные письма Ю. Н. Голицына, корреспондента Герцена. Это было его первым открытием, пробудившим интерес к Герцену. Интерес этот поддержал Петр Андреевич Зайончковский, которого Тоник считал своим учителем. В 1962 году в «Учпедгизе» вышла первая книга Эйдельмана «Герценовский колокол», а немного позже — «Путешествие в страну летописей». Так начался его путь русского историка и писателя, не принятого на государственную службу. Он служил русской культуре.

3

Он часто любил повторять: «Умереть — значит присоединиться к большинству». И жизнь этого большинства он знал даже лучше, чем жизнь своих современников. Знание не только жизни, но характера и психологии своих героев сочеталось в нем с какой‑то детской наивностью в жизни практической, повседневной. Это случается у талантливых людей. Помню такой эпизод. Я и жена работали, дочке было три года, и мы искали домработницу. Сказали об этом и Тонику, но как бы между прочим. К моему удивлению, он через несколько дней позвонил мне:

— Все в порядке, есть подходящий человек. Будешь доволен, она обучит дочку французскому.

— Да кто она?

— Внучка Петра Ивановича Бартенева. Раньше она жила в Дубне. Кажется, в семье академика Велихова, а теперь вот будет у вас…

Я ахнул. Семья Бартеневых была хорошо известна в истории русской культуры. Петр Иванович Бартенев был знаменитым историком, одним из первых пушкинистов, собирал воспоминания о поэте у Вяземского, Соболевского и других друзей Пушкина. Между прочим, он был корреспондентом Герцена и встречался с ним. Тоник считал вероятным, что записки Екатерины Великой передал Герцену для публикации именно Бартенев.

— Да сколько же ей лет?

— Точно не знаю, но можно прикинуть… Немного за восемьдесят. Она живет у внучки.

— Как ты не понимаешь… Ведь нам не до французской гувернантки. Нужна домработница. А она восьмидесятилетняя старуха, да еще внучка самого Бартенева…

Объяснять было бесполезно. Тоник дал адрес, мы поехали за Бартеневой, под руки усадили ее в такси и привезли к себе домой. Отдышавшись, сидя в кресле, она долго молча разглядывала мою комнату.

— C’était très agréable! — Потом, увидев пластинку с портретом Рахманинова, добавила: — А Сергея Васильевича помню. Je me trouvais sur ses genoux .

Я с благоговейным страхом смотрел на старуху и почтительно кивал. Жена поставила перед ней чашку чая. Потом Бартенева долго рассказывала о Скрябине, о том, как ребенком бывала у него на Арбате.

— Je me trouvais aussi sur ses genoux. А потом брала у него уроки. — Рассказывая, Бартенева держалась за ручки кресла и надолго замолкала, что‑то вспоминая. Голова у нее часто и мелко тряслась. Я невольно вспомнил старую графиню из пушкинской «Пиковой дамы».

Потом мы вызвали такси и увезли ее домой. К нашей дочке она не проявила ни малейшего интереса. И мне кажется, что сама так и не поняла, зачем к нам приезжала. Позже Тоник с неудовольствием вспоминал этот случай, упрекая нас в том, что мы не оставили старуху у себя.

4

День рождения Тоника, как и наш «школьный день» (последнюю субботу ноября), мы праздновали шумной школьной компанией. С годами к нам присоединились друзья, не кончавшие 110‑ю школу, например поэт и океанолог Александр Городницкий, художник Борис Жутовский. Разумеется, Тоник всегда был душой компании. Наши школьные вечера он сравнивал с пушкинским лицейским днем 19 октября и жалел «Горчакова», т. е. того, кто переживет всех и один «приковыляет» к «праздничному» столу. К таким дням Тоник часто готовил «исторический гороскоп». Подбирал в старых газетах сообщения о том, что случилось в тот же день двадцать, тридцать, пятьдесят лет тому назад. Все смеялись и ясно видели, что жизнь в России хоть и проходит, но не меняется, и все возвращается на круги своя.

А я ко дню рождения Тоника писал озорные, шуточные стихи. Те, что впоследствии стали называть «поэмой» или «Эйдельманиадой». Не помню сейчас, когда я это начал. Наверняка еще в 1960‑е, при жизни его отца, Якова Наумовича. «Поэма» состояла как бы из снов Тоника (вроде снов Веры Павловны у Чернышевского). Это была фантасмагория, в которой Тоник чудесным образом перемещался из Центрального дома литераторов на улице Герцена в Москве в израильский кнессет, из Нового Иерусалима, где работал в музее, в настоящий старый Иерусалим, из квартиры на Арбате в Париж. Главным героем являлся, разумеется, Тоник, но в тексте были рассыпаны имена исторических лиц, близких и не очень близких друзей. И не зная их, подчас непросто понять суть дела. Так что «поэма» получилась чисто семейной, домашней.

«Эйдельманиада» откликалась на самые злободневные события в нашей «семейной» жизни. В одном из снов Тоник живет на Мойке и видит себя самим Пушкиным. Известно, что Пушкин частенько брал в дорогу свое любимое вино — мадеру. Его походный графин и сейчас можно видеть в музее на Мойке. Когда тайный роман Тоника с его будущей женой Юлией Мадорой был в разгаре, в «поэме» появилась строфа:

И снится Эйдельману сон,

Что он… не любит Фикельмон.

Что любит вместо Хитрово

Мадеру. Больше ничего.

Тоник негодовал и обзывал меня стукачом. Хотя для всех друзей это уже не было секретом. Но самое большое возмущение, особенно у Якова Наумовича, вызвало то место, где Тонику снится здание ЦДЛ, похожее на израильский парламент — кнессет. Конечно, современное здание кнессета я, автор, тогда еще не видел. Да оно и построено тогда еще не было. И вообще Израиль в то время нам казался недоступной экзотической землей вроде Соломоновых островов. Сон этот начинался так:

И снится Эйдельману сон:

В Иерусалиме будто он.

Не в Новом Иерусалиме,

Не в Истре, не в музее, нет.

А в старом Иерусалиме,

Где собирается кнессет.

А внешне особняк кнессета

На ЦДЛ похож анфас.

Висят у входа три портрета:

Жуковский, Пушкин и Данзас.

За входом, где евреев гуща,

Стоят Тургенев, Дельвиг, Пущин,

За ними Огарев и Герцен,

А с ними рядом Хаим Герцог.

Стоит Бахметьев, а вдали

Корсар в отставке Морали

С «Полярною звездой» в руках,

Звездою о шести углах.

Ну как тут не вспомнить слова Пушкина о странных сближениях? Много лет спустя я приехал в Израиль гостем Иерусалимского университета и тут же попросил сводить меня в кнессет. По определенным дням туда пускают посетителей. И увидел здание, удивительно похожее анфас на ЦДЛ, с той же плоской крышей и выступающим карнизом. Конечно, сходство относительное. Здание кнессета больше, и перед ним не узкая проезжая улица, а широкий розарий.

А Якова Наумовича Эйдельмана сейчас я понимаю лучше, чем раньше. Особенно когда делят российских писателей на русских и «русскоязычных».

5

…Кончились надгробные речи. Звучит голос Натана Эйдельмана. Это пленка с записью его последнего выступления на собрании писательской организации «Апрель». Запомнились его последние слова: «Сгущаются сумерки. Нам трудно. Но не надо унывать. Надо жить с хорошим настроением, с верой в завтрашний день…»

Это был не оптимизм, точнее, не то, что обычно понимают под оптимизмом. В книге «Революция сверху», вышедшей в конце лета 1989 года, за три месяца до смерти, он писал: «Несколько раз, начиная с XVI века, в русской истории возникали альтернативы “европейского” и “азиатского” пути… Очередная попытка — на наших глазах… Мы верим в удачу — не одноразовый подарок судьбы, а трудное движение с приливами и отливами, — но все же вперед. Верим в удачу: ничего другого не остается…» В ноябре 1989 года он знал, что самое трудное время еще впереди. Он не идеализировал Горбачева, но неизменно защищал его. Он знал историю страны, в которой живет. Менее чем через месяц уйдет из жизни А. Д. Сахаров. Вскоре в Нью‑Йорке мне попадется газета со статьей памяти А. Д. Сахарова и Н. Я. Эйдельмана, с их портретами. При жизни они не встречались.

Он никогда не был диссидентом. Но его книги о Герцене, декабристах, Пушкине читались почти как самиздат. Все было написано открытым текстом, читать между строк не приходилось. Это не было искусство аллюзии, это был честный талант историка. Недаром он любил повторять слова Белинского: «Мы вопрошаем… прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем». Книги его в это глухое время были как глоток свежего воздуха.

Перестройка не застала его врасплох, как других, ему не пришлось «перестраиваться», и менее всего он хотел кого‑то упрекать, обвинять, с кем‑то сводить счеты. Но один случай был особенным.

Как‑то на даче в Переделкине за ужином Эйдельман протянул мне несколько машинописных листков. Это было его письмо в Красноярск писателю В. П. Астафьеву. Я любил мужественную и талантливую прозу Виктора Астафьева, его превосходный язык. Письмо было сдержанным, но гневным. Эйдельман нашел у Астафьева шовинистические акценты. В письме он писал о гуманистических традициях русской литературы, говорил о том, что за измену им искусство мстит бесплодием. Бесполезно было уговаривать Эйдельмана не отправлять письмо, я знал его характер.

Ответ Астафьева поразил меня. Он писал об ответственности евреев как народа за убийство царя Николая и этим, в частности, объяснял, почему отец Эйдельмана, пройдя всю войну, просидел в лагере почти пять лет. Тяжело было читать эти письма, а вскоре они стали ходить по рукам, их читали по радио «Свобода» и другим «голосам».

«Современник», «Молодая гвардия» и близкие им по духу издания начали травлю Эйдельмана. В «Правде» появилась статья, где его обвиняли в «нарушении этики», в том, что он намеренно предал гласности личную переписку. Стоит ли говорить, что письма были совсем не личными, они волновали все общество. А Тоник тяжело переживал. Его тревожил не только поднявший голову антисемитизм. Он видел здесь проблему таланта и нравственности, извечную проблему, волновавшую еще Пушкина. В эти месяцы его часто спрашивали после лекций, не хотел бы он уехать жить на Запад. Он отвечал, что работать в западных архивах интересно, но жить в России еще интереснее, так как можно не только заниматься русской историей, но и участвовать в ней.

6

Наконец собрали стога цветов, подняли гроб и понесли к выходу. Улица Герцена запружена народом, перестал ходить транспорт. Автобус тронулся… Во дворе Донского крематория нас встретила поздняя осень с гнилыми листьями и талым снегом.

Листопад в монастыре.

Вот и осень, — здравствуй…

Эйдельман любил стихи Саши Городницкого, любил и самого Сашу. Он вообще любил своих друзей, особенно школьных, любил нежно и преданно. Школьной компанией мы часто встречались в июне в Поленове, на дне рождения нашего одноклассника Феди Поленова, внука великого художника. Его мы в шутку звали «парторгом собственной усадьбы». В неурочные для музея часы Эйдельману нравилось бродить по прохладным скрипучим половицам комнат, рассматривая галерею предков Федора Дмитриевича. Как‑то в жаркий день мы собирали землянику на склоне Бёховского холма. Там, среди старых поленовских могил, в густой траве попадались крупные сладкие ягоды. Нас разморило, и мы прилегли, любуясь синей излучиной Оки. Тоник вдруг сказал: «Вот мы с тобой не знаем, где нас похоронят… А Федя будет лежать здесь, он это знает еще при жизни». Помолчал и добавил: «Сегодня в портретной стоял у державинского шкафа с посудой и подумал, что между Гавриилом Романовичем и Федей всего‑то несколько поколений, рукой подать».

Шли годы, личная жизнь моего друга менялась. Романтическая арбатская жизнь ушла навсегда. Юлия Мадора стала его второй женой, возник новый дом, в котором они оба много и счастливо работали.

7

На девятый день после ухода Эйдельмана мы собрались в его последнем доме. Тяжко было смотреть на стены, портреты и вещи. Вот в этом кресле он совсем недавно сидел, эту книжку снимал с полки и не успел задвинуть… Я зашел в его комнату и тихо посидел за его рабочим столом. На глаза попалось письмо, написанное его рукой. «Дорогая Хайди! Я заполнил все, что смог. Мне пока неизвестен номер авиарейса: мы летим до Цюриха 6/ХII — обратная дата открыта…» Эта записка секретарю швейцарского посольства были последним, что он написал. 6 декабря он и Юля должны были лететь в Женеву как участники диалога «Запад — Восток». Всего только семь дней не досчитала ему судьба — а вдруг там бы его спасли! И эта открытая дата обратного билета… Сейчас она казалась роковым предчувствием. Вообще после его смерти меня преследовали какие‑то страшные мысли. Через несколько месяцев после похорон вышла его книжка о первой поездке за границу, в Италию. Она называлась «Оттуда»…

На столе лежало несколько толстых папок. Это были ксерокопии русских документов, вывезенных им недавно из Стэнфорда. Предстояла большая работа над ними, может быть, новая книга. Ее уже никогда не будет. Остались наброски, план доклада, сделанного недавно в Пушкинском музее. И я вспомнил, что есть еще одна неопубликованная рукопись Эйдельмана. Она принадлежит только мне. Но об этом надо рассказать особо.

Еще в школе Эйдельман давал мне читать редкую по тому времени книгу Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Щеголев пользовался некоторыми материалами, присланными ему из Сульца Луи Метманом, внуком Дантеса. И вот волею судьбы я оказался первым русским путешественником, попавшим в Сульц, где находится родовой замок Дантесов. Я написал об этом рассказ и принес его Эйдельману.

Рассказ Тонику понравился, и он стал его «пристраивать». Вскоре рассказ с его предисловием был опубликован в журнале «Наука и жизнь». Представляя меня читателю, Натан писал, что я был первым, кто одновременно побывал на двух могилах — Пушкина и Дантеса. Он видел в этом серьезную тему, но в разговоре не переставал подшучивать надо мной, называя «видным советским дантесоведом».

С тех пор каждый раз, когда я отправлялся в командировку за границу, Эйдельман давал мне «задание». В то время западные архивы были нам недоступны, а он был опытным «наводчиком»: необъятная широта знаний, поразительная осведомленность. Так, весной 1982 года он посоветовал мне отыскать в Парижской национальной библиотеке архив друзей Пушкина, Якова Николаевича Толстого и Петра Борисовича Козловского, который только что поступил туда. Это был целый литературный клад. Я написал большую статью. Ее напечатали в «Новом мире». Так началась моя литературная деятельность.

Эти годы очень сблизили нас. Я всегда был «совой», а Эйдельман — «жаворонком». Рано утром меня будил его звонок. «Аспирант, пора за работу. Как успехи?» — раздавался в трубке его густой баритон. «Ты что так рано?» — слабо сопротивлялся я. «А кто рано встает, тому Б‑г подает», — парировал он, и тут же завязывался телефонный разговор часа на полтора с обсуждением, советами, пикировкой. В эти годы между нами, по молчаливому согласию, установились отношения руководителя и руководимого. Это не мешало мне сколько угодно возражать, спорить, поддразнивать его и хвастать своими находками. Эйдельман редко хвалил меня в глаза, чаще за глаза. А я ловил себя на странной мысли, что занимаюсь всем этим как бы для него, чтобы удивить его, услышать его отзыв. Хотя, конечно, мои литературные занятия доставляли мне огромное удовольствие. И вот однажды он подал мне мысль написать книгу. Я с энтузиазмом взялся за работу, и к 150‑летию со дня гибели Пушкина рукопись была почти готова.

На титульный лист я вынес название одного из рассказов — «Пропавший дневник Пушкина». Название Эйдельману не понравилось. Он ворчал, говорил, что это коммерческий стиль, что с таким названием книга «обречена на успех». В чем‑то он был, безусловно, прав. Ведь разыскиваемого дневника Пушкина я не нашел и лишь убедился, что его нет у потомков Пушкина в Англии (эту версию в свое время выдвинул И. Л. Фейнберг).

Мои сомнения развеяло издательство «Знание»: оно тут же утвердило название. Эйдельман был первым читателем будущей книги. В рукописи он не оставил живого места, всю испещрил замечаниями. Полей не хватало, замечания вылезли на обратную сторону листов. Прочесть их, разобрать и усвоить — все это заняло много времени. Книга вышла в том же юбилейном, 1987 году с посвящением Н. Я. Эйдельману. А рукопись с «заметками на полях» я бережно храню. Сколько в них мыслей и новых сюжетов… Я часто перечитываю их и слышу его интонацию, его голос. Так оказалась у меня его неопубликованная рукопись.

Вот только несколько характерных примеров его «заметок на полях». Я пишу в книге о том, что Якову Толстому, тайному агенту Бенкендорфа, предстояло прожить 20 лет в Париже и это была самая неинтересная часть его жизни. Смысл моей фразы был Тонику, конечно, ясен: измена юношеским идеалам, бесцельно прожитые годы. И вдруг он оставляет на полях замечание: «Как знать?» За этим коротким вопросом — целая гамма чувств.

Эйдельман долгие годы был «невыездным». Когда он наконец получил разрешение на выезд, жить ему оставалось чуть больше двух лет. За два года он объездил пять стран. Казалось, хочет наверстать упущенное. Я ездил за границу и раньше, и он любил меня этим поддеть. Теперь настала моя очередь. На это Эйдельман неизменно отвечал так: «Я — другое дело. Я — человек перестройки».

С упоением он рассказывал о Париже, где жил на Монпарнасе, возле знаменитого памятника маршалу Нею, герою московского похода Наполеона. Я думаю, что, если бы каменный маршал ожил, Эйдельман сообщил бы ему о нем самом много поразительных подробностей. Русский художник Юлий Зюзин, живущий в Париже, говорил мне, что в тот свой первый приезд в Париж Эйдельман водил его по городу и рассказывал ему, парижанину, историю парижских улиц. При этом съедал огромное количество мороженого. С тех пор каждый раз, когда я бываю в Париже и прохожу мимо каменного Нея, замахнувшегося саблей, я вспоминаю этот горький вопрос, оставленный на полях рукописи: «Как знать?»

Среди заметок на полях есть и такая его запись. Я рассказываю в книге о том, как нашел в парижском архиве неизвестное письмо Вяземского к Якову Толстому, где он говорил о любви к России, о патриотизме. И я в связи с этим письмом вспоминаю высказывания Вяземского о казенном, «квасном патриотизме». На это Тоник замечает: «Вот ведь какой противоречивый был Вяземский человек. Иногда не понимал, что делается у него под носом (за месяц до дуэли Пушкина), а иногда заглядывал на сто пятьдесят лет вперед». Эйдельман не дожил до скандала в ЦДЛ, устроенного «Памятью», но имел в виду именно сегодняшних «ура‑патриотов».

А вот поразительный пример его интуиции. В книге я пишу о найденном мною в архиве библиотеки Ватикана письме княгини Репниной, матери декабриста Сергея Григорьевича Волконского, к итальянскому художнику Барбиери, воспитателю сына Зинаиды Волконской, жившему в ее московском доме на Тверской. Письмо было отправлено из Петербурга 21 декабря 1826 года. Эйдельман пишет длинное замечание, из которого следует, что письмо это Александра Николаевна непременно должна была отправить со своей невесткой Марией Николаевной Волконской, ехавшей через Москву к сосланному в Сибирь мужу. В дальнейшем это предположение было проверено и полностью оправдалось. Так это случайное письмо, затерянное в подвалах Ватиканской библиотеки, рассказало нечто новое о замечательном эпизоде русской истории.

В случайных фактах, датах, во всем этом историческом инвентаре он видел, угадывал главное. Вот еще характерный пример. Исследуя в своей книге материалы архива Зинаиды Волконской, хранящиеся ныне в Гарвардском университете, я пишу о рукописях Мицкевича, о его авторских французских переводах «Сонета‑посвящения», «Греческой комнаты», поэмы «Фарис». Я подчеркиваю, что авторский французский перевод этих произведений Мицкевича ранее не был известен. А Эйдельман на полях добавляет, что найденные французские тексты являются как бы стенограммой знаменитых импровизаций Мицкевича, которыми восхищался Пушкин. Он пишет о том, что Пушкин мог пользоваться этими текстами при переводе польских стихов Мицкевича, например его поэмы «Конрад Валленрод».

Он умер во сне 29 ноября 1989 года на рассвете теплого пасмурного дня. В реанимации 7‑й московской больницы, куда его накануне привезли, остался лежать том Пушкина. Натан готовился к докладу в Пушкинском музее об Андре Шенье и двухсотлетии Французской революции. Мы никогда с ним не переписывались. След его руки остался только на полях моей рукописи. Поля рукописи — поля моей жизни…

Книгу Владимира Фридкина «Я — русский еврей» можно приобрести на сайте издательства «Книжники»

Я — русский еврей

Натан Эйдельман. Историк на грани веков